亞洲 最高 大廈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦雷姆‧庫哈斯寫的 譫狂紐約:為曼哈頓寫的回溯性宣言 和雷姆‧庫哈斯的 譫狂紐約【首刷限量珍藏精裝版】:為曼哈頓寫的回溯性宣言都 可以從中找到所需的評價。

另外網站位於深圳地王大厦的彈性辦公室 - 雷格斯也說明:作为曾是亚洲最高的建筑,大楼的高层是中国第一个主题性高层观光旅游景点,现已成为深圳热门旅游景点之一。 除了风景怡人,大厦还配备了高档的购物中心和豪华酒店式 ...

這兩本書分別來自原點 和原點所出版 。

佛光大學 應用經濟學系 周國偉所指導 蘇正仁的 以跨期橫斷面資料分析影響礁溪鄉溫泉套房價格之因素 (2021),提出亞洲 最高 大廈關鍵因素是什麼,來自於礁溪房價、溫泉宅、第二屋、實價登錄、迴歸分析係數。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 東亞學系 關弘昌所指導 林品清的 以雙層賽局理論分析蔡英文政府開放美豬美牛進口政策 (2021),提出因為有 雙層賽局理論、台美關係、兩岸關係、美豬美牛、Covid-19的重點而找出了 亞洲 最高 大廈的解答。

最後網站最高法院1確診司法大廈再傳第3例 - HiNet生活誌則補充:(圖/最高法院提供) [廣告] 請繼續往下閱讀最高法院今(20)日下午也傳 ... 司法大廈內自18日出現首例確診,也就是高院一名刑事法官後,司法院民事 ...

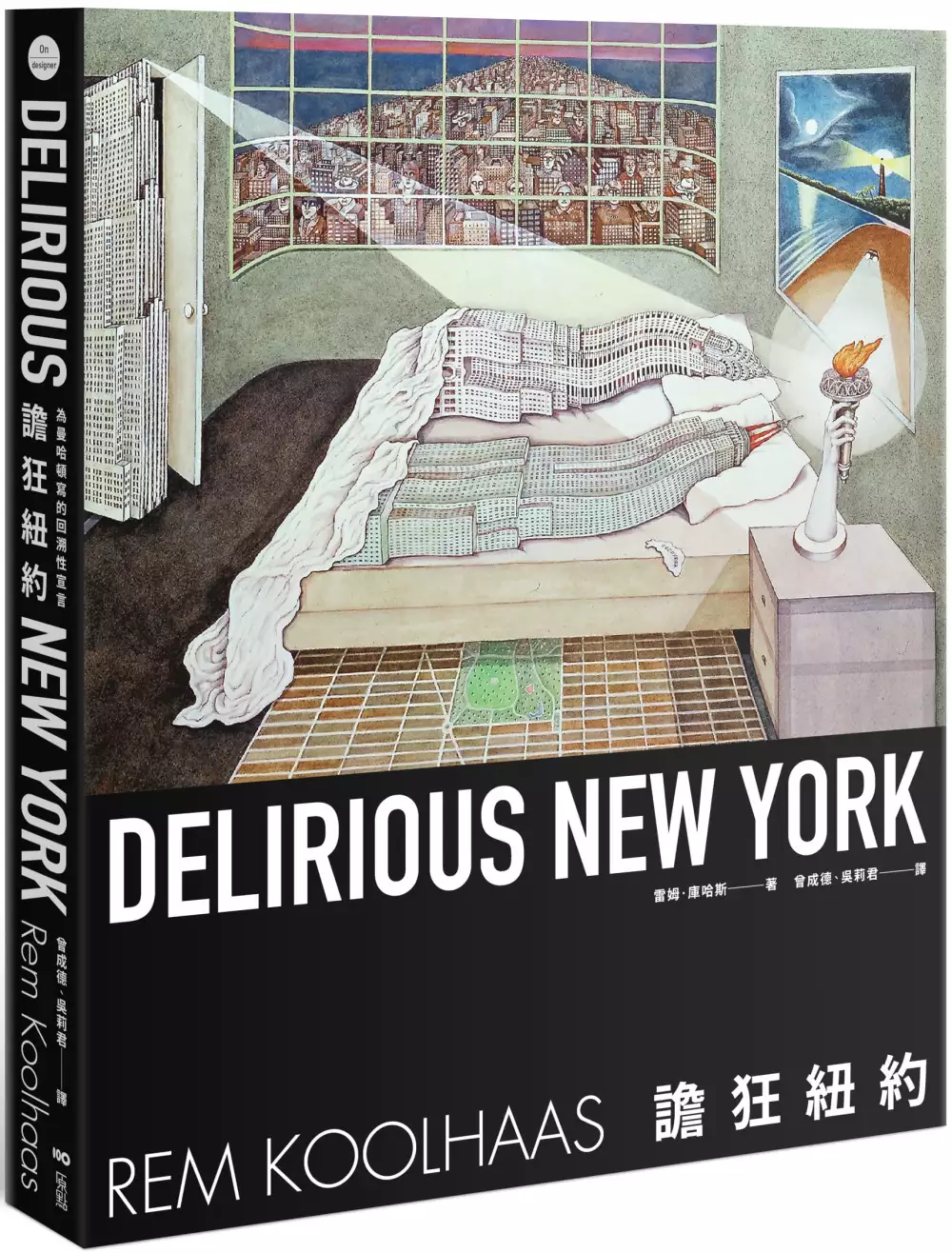

譫狂紐約:為曼哈頓寫的回溯性宣言

為了解決亞洲 最高 大廈 的問題,作者雷姆‧庫哈斯 這樣論述:

●中文繁體版獨步全球˙獨家收錄● 絕版多年,復刻1978年首版全圖片┼44年後作者撰寫新序 國立陽明交大建築研究所終身講座教授──曾成德 導讀˙審定˙翻譯 當代深具理論性&創造性的建築大師 最新作品──臺北表演藝術中心˙2022˙8月開幕 ▌20世紀現代建築三大經典著作之一 ▌ 認識庫哈斯及其作品,必讀之作 2000年建築最高榮譽普立茲克獎得主 2010年第12屆威尼斯建築雙年展,終身成就金獅獎得主 代表作:葡萄牙波多音樂廳、西雅圖圖書館、北京中央電視台、臺北表演藝術中心 ▌認識紐約&大都會建築的必備觀念 ▌ 建築文化界專業17人,一致口碑推薦 「他對世界的影響超越了建築本身,

不同的人都能從他作品中領略到什麼叫自由。」──妹島和世 「庫哈斯是將作為社會現象的建築,轉變成令人反感事件的一位記者。他是世界上唯一這類型的建築師。」──伊東豊雄 ▌繁體中文經典譯本,再現20世紀現代建築三大著作之一 《譫狂紐約》堪稱是20世紀現代建築最重要的三本著作之一(其他兩本為勒˙柯比意的《邁向建築》與范求理的《建築中的複雜與矛盾》)。這本由庫哈斯本人親自授權的繁體中文版,終於在庫哈斯於臺北的重要作品「臺北表演藝術中心」即將落成之際推出。如果「臺北表演藝術中心」被放眼世界的新聞媒體CNN視為為本年度全球最被期待的十大建築,那麼《譫狂紐約》繁體中文版被視為是臺灣本年度出版界

的十大盛事恐亦不為過。今年在臺灣,庫哈斯的兩個作品,一棟蓋了十二年的建築物,和一本四十四年前初試啼聲的經典著作中文版,「臺北表演藝術中心」與《譫狂紐約》都備受期待。 《譫狂紐約》一書在「後現代主義」崛起之時以另類觀點,不以形式主義切入,而將現代主義視為「未竟之志」追索建築城市與慾望;慶賀大都會「壅塞文化」(Culture of Congestion)的多元綺麗;不以由上而下的菁英觀點,而更另闢蹊徑,不輕看生活環境周遭,指陳出居住與文化、建築與現實之間具有不可分割的關係。 不僅如此,《譫狂紐約》更是年輕時的庫哈斯對於「建築是什麼?建築做什麼?建築如何做?」的摸索、質問、投射與想像

。庫哈斯的建築創作生涯藉著《譫狂紐約》定調,更是他實踐建築時常常回溯的起始點──包括臺北表演藝術中心。 ▌庫哈斯的建築創作生涯,藉著《譫狂紐約》定調&實踐 雷姆.庫哈斯( Rem Koolhaas )是當代的異數,兼具多種角色於一身的建築師──狂想家/實踐家、哲學家/實用主義者、以及理論家/預言家/建築師。他是當今最富浪漫色彩的實用主義者,也是最具烏托邦色彩的建築師及時代實驗精神創作家。他至今完成的設計作品,都可以回溯至他的寫作著述,呼應他敏銳的世界觀。 ▌以劇作家與記者身份投入,當代建築界的傳奇轉向 庫哈斯1944年生於荷蘭鹿特丹,學童時代曾舉家旅居亞洲印尼。曾於阿姆

斯特丹電影與電視學院研讀劇本寫作,並參加電影製作與演出。最初的職業是記者,曾經訪問義大利導演費里尼,也於巴黎目睹1968年的學生運動。這促使他從記者、劇作家身份轉變為一位「參與世界」的建築師。建築成為他發掘和製造事件的方式,劇作的訓練與記者的本能也隨之注入建築。他先赴英國倫敦建築聯盟學院(Architectural Association)學習,並赴俄國考察構成主義前衛建築,再到美國康乃爾大學與紐約建築與都市研究機構(The Institute for Architecture and Urban Studies)參與教學與研究工作。庫哈斯始終對大都會的城市現象著迷,親臨紐約的經驗給予他機會研

究並寫作一部關於都會現象與都市研究的鉅著:《譫狂紐約》。這部初試啼聲之作不僅使他聲譽鵲起,如今更被視為扭轉建築理論思潮的經典之作。《譫狂紐約》從寫作到出版,由1972至1978長達六年,但在寫作的同時庫哈斯並沒有停止他的設計活動。1975年「大都會建築事務所」(Office for Metropolitan Architecture / OMA)正式成立。建築桂冠普立茲克獎的評審團盛讚他是將理論與實務、建築與文化、抽象思想與實質環境都集於一身的當代最重要建築家。 ▌扭轉建築理論思潮的經典之作,影響日後所有作品 《譫狂紐約》出版於1978年,距今四十四年,在書中,庫哈斯追索曼哈頓的各

種正史、野史、插曲、傳聞、軼事、別傳,提出一個關於「壅塞文化」/「曼哈頓主義」的宣言,使我們更注意實現大都會生活的多樣性與豐富性。此次以繁體中文版本問世,有別於當前全球流通的各種版本,試圖回歸已絕版多年,1978年首度出版的大開本與完整豐富圖錄,庫哈斯特別應允授權之餘更撰寫新的序言。繁體中文版由國立陽明交通大學建築研究所終身講座教授曾成德與專業譯者吳莉君合譯,並由曾成德教授審定、撰寫導讀及譯註。 ▌從北京中央電視台到臺北表演藝術中心,看見亞洲新城市 庫哈斯8歲時,就跟著父親從荷蘭到了印尼,回荷蘭前也曾旅居巴西,整個成長過程受到多元文化的洗禮。新世紀裡他的視角與行腳遍及亞洲、非洲與伊

斯蘭世界,以客觀多樣而獨創的觀點,企圖從中看見當代都會的潛在新可能。從北京中央電視台到臺北表演藝術中心,都是這些觀察後的具體實踐。如今在臺灣的我們可以透過庫哈斯親自操刀的最新作品――臺北表演藝術中心的實體作品,以及他當年探索建築與大都會的處女力作《譫狂紐約》裡呈現的深刻思索與收錄早期實驗作品的紙上建築,具體體驗並認識這位獨特建築大師的實踐力與創造力。 建築文化界專業17人,一致口碑推薦 王俊雄 | 實踐大學建築設計學系系主任 王增榮 | 建築評論人 吳光庭 | 國立清華大學通識教育中心教授 李明璁 | 社會學家、作家 阮慶岳 | 小說家╱評論家 林芳慧 | A

ECOM 全球建築與人居環境 運營總監╱庫哈斯《大躍進:哈佛設計學院城市調研計畫》「建築」章節作者 林家如 | OMA臺北表演藝術中心項目總監╱臺灣女建築家學會 理事長 姚仁喜 | 姚仁喜|大元建築工場創始人╱臺北表演藝術中心執行建築師 張基義 | 台灣設計研究院院長╱國立陽明交通大學建築研究所教授 張樞 | 張樞建築師事務所主持人╱中華民國都市設計學會前理事長 張鐵志 | VERSE創辦人暨總編輯 曾瑋 | 東海大學建築系副教授兼系主任 黃聲遠 | 田中央工作群 主持建築師 漆志剛 | 實踐大學建築設計學系專任助理教授 褚瑞基 | 銘傳大學建築系專任副教授

鄭泰昇 | 國立成功大學建築系教授 龔書章 | 國立陽明交通大學建築研究所教授╱建築師 好評推薦 ▌「庫哈斯是我們時代的柯比意!」當代建築評論家基普尼斯(Jeffrey Kipnis)曾這麼斷言。哈佛前建築系主任莫內歐(Rafael Moneo)也曾如此形容。與其認為這樣的論斷是關於「明星建築師」的魅力或「建築大師」的能力,倒不如說庫哈斯如同前輩大師,同時具有設計創作、論述寫作與表述能力; 也許更重要的,也都持有建築態度與觀念視野。普立茲克獎委員會在頒獎辭上寫道:「雷姆‧庫哈斯是一位罕見兼具遠見視野與實務實力的建築師,也是哲學家與實用主義者,以及理論家與先知先行者,以及

當代最受矚目、最被討論的建築人物......他的寫作以及他和他的團隊與學生的研究常常超乎傳統甚至激發爭議。他以他的著述、都市與城鄉規劃、學術研討議題,以及大膽、突出、撩人、發人深省的建築為世人所知。......而這一切始自於《譫狂紐約》......」────曾成德|國立陽明交大建築研究所終身講座教授 ▌庫哈斯是少見的、真正的現實主義者。就如同杜思妥耶夫斯基在《罪與罰》中所說的:「現實主義者不會害怕他們的研究結果」那般,《譫狂紐約》裡冷酷、無情、瘋狂、甚至駭人聽聞的自白,都來自庫哈斯1970年代在Peter Eisenman所領導的IAUS(建築及都市研究組織)任職研究員時的研究成果,日

後也成為他成立大都會建築事務所(OMA)的宣言。不再具有任何現代主義建築的烏托邦性、全然的現實到底而產生的魔幻,正是我們閱讀這本書最大的樂趣。在這裡,紐約取代了班雅明的19世紀巴黎成為20世紀的現代性之都,所有一切堅固事物更加快速煙消雲散!────王俊雄|實踐大學建築設計學系系主任 ▌莫內歐(Rafael Moneo)在《哈佛大學建築系的八堂課》裡,讚譽庫哈斯是當代建築理論與專業在80-90年代巨大轉變中最具代表性的一位建築師,這一切都始自於庫哈斯年輕時在《譫狂紐約》一書中所展現的視野,值得細讀!────林芳慧|庫哈斯《大躍進:哈佛設計學院城市調研計畫》「建築」章節作者 ▌透過

庫哈斯的狂想,《譫狂紐約》考古記錄中充滿各種大都會生活精準隱喻的「進步劇場」,即將在今日的臺北表演藝術中心真實上演。這兩者同樣注定具有「將不相容的事物相容」的才能,是把壅塞文化發揮到極致的未來夢境。神話島嶼產出的曼哈頓主義宣言中,理論和實踐反覆思辨,不能明言,好似「夢境」裡的「燈塔」(The Beacon Tower)太過耀眼,引誘讀者脫離現實航道,往未知的旅程展開冒險!─────林家如|OMA臺北表演藝術中心項目總監 ▌庫哈斯是研究所時期影響我建築生涯最重要的啟蒙老師,而他在1970年代的青年時代鉅作《譫狂紐約》,更是開啟我對於城市與建築的多重辯證和想像,一直至今! 在我心中,庫

哈斯是當今最富浪漫色彩的實用主義者、也是最具時代性實驗精神的建築師。他總能如煉金師一般地「化現實之銹為想像之金」——一方面不閃躲地直球面對有限、理性、重複生活中的種種現實;另一方面卻又創造出一系列「多元並立、價值紛陳、祕而不宣」之無盡幻想的璀燦內涵。 這本伴隨我個人創作思考三十年的《譫狂紐約》,庫哈斯並不採用任何奇特或創新的模式,來攻擊根深蒂固的既有傳統形式;反而是不斷地試圖對當今一切城市文化現象,採取寬容、客觀且樂觀的接受態度,一層層地回顧並發現紐約曼哈頓這個城市過去成果的邏輯與軌跡,然後激進地揭露出這所有的「事件」與「生活」之間的歡愉和慾望想像。 就像庫哈斯所說:「只要時機一到,『

過去』(the past) 總是能以某種形式再現人間。」 如果問我如何建構心中最想追尋的那種當代城市中迷人的「狂譫」美感,無疑就是這本令人難以離手的《譫狂紐約》!─────龔書章|國立陽明交通大學建築研究所教授

亞洲 最高 大廈進入發燒排行的影片

夜幕低垂,坐着輪椅的黎志偉在一幢89層高大廈的外牆奮力向上攀着,然而風勢強如三號風球,攀爬的繩都被纏住,花了整個小時也難以解開,令他寸步難移,攀爬了超過10小時的他體能已超越了極限,加上強風令他開始開始失溫,令一直充滿毅力的他也要開始考慮終止挑戰……

黎志偉半生充滿不平凡的經歷,曾是職業攀石運動員、拿過4屆亞洲冠軍、最高世界排名第8、曾贏得長洲「搶包山」比賽,然而約10年前從人生的高峰墮下,遇到交通意外令下半身癱瘓,卻不阻他在輪椅上奮起,獲十大傑青之餘,更在4年多前坐着輪椅爬上獅子山。這些經歷令黎志偉有不少頭銜,但他到今日也強調自己是名「攀登者」。

攀登者的特質就是勇於接受新挑戰,在征服獅子山後,黎志偉的新挑戰就是爬上摩天大廈,這更是他健全時已有的夢想。籌備多時後,黎志偉終獲如心廣場合作,可以有機會完夢,而這次攀登的大廈高約320米,是爬獅子山時的約3倍。

黎志偉指自己交通意外後,做的事除了是自己想做外,也是希望有意義,因此是次挑戰除了為脊髓損傷患者籌款,也是希望在疫情下鼓勵市民面對逆境時不要放棄,「將獅子山精神帶到山下。」

挑戰一度因天氣問題延期,但終在1月16日早上舉行。黎志偉起步時風和日麗,但到他攀登了三十多層時風勢開始增強,比他想像中大風,「有陣風吹到我無辦法控制自己,有幾下係人同輪椅一齊撞到玻璃」,攀爬的繩更一度纏住,已令他差點要終止攀登。

幸而問題得到解決,黎志偉可繼續攀登,且愈戰愈勇,「65樓去到70樓係爬得好快,其實心裏都有90%把握最尾可以爬到上頂,但無奈最終就係遇到我哋登山者最大嘅難題,就係天氣。」當時風刮得更加大,風勢強如三號風球,「將我喺70樓高空坐住海盜船咁,飛左飛右過咗3、4米以上。」

強風更令繩再次纏着,經歷一個小時的掙扎,不論自身的技術、或是支援的繩索隊都無法解開繩索,情況更令身經百戰的黎志偉有一絲的恐懼,不停要拍自己的頭令自己不要害怕、再想辦法向目標進發。

黎志偉當時已攀爬了超過10小時,體能已超越了極限,8隻指頭都長了水泡、身體各處也輪着抽筋,然而他卻形容自己當時的身體狀態是進入了另一境界,「係調節得好好,去到以前攀石比賽高度集中嘅狀態,其實嗰個狀態係好正,亦覺得係可以成就大事,超越咗自己意志同體能。」

「嗰種狀態真係喺受傷之前、十幾年前,真係運動員階段嘅黎志偉」,也是牽動了他的情緒,「就係拎返運動員嘅要求,只有成功同失敗、無任何藉口,嬴就係嬴、輸就係輸,嗰刻我都好難說服自己話我爬唔到、我要放棄呢次攀登」,因為目標近在咫尺,「只要畀多我40分鐘內嘅時間,我就可以爬到上頂。」

無奈繩就是解不開,黎志偉經歷大半小時的掙扎,始終要開對講機跟隊友說要停止攀登,「好多人都唔信我會講呢句說話」,在等待協助的約20分鐘,對黎志偉也是煎熬,「好唔開心、好想喊,但係不停叫自己頂住,亦都說服自己,呢個係最明智嘅決定,因為我已經沒無辦法再前進,如果繼續僵持落去,只會令整個團隊愈來愈辛苦。」

回到大廈內,黎志偉也要面對其他人,因為當日有不少傳媒報道活動,更有不少市民在網上甚至現場支持自己,要在這麼多人面前承認自己失敗,是難以開口的,「我覺得係辜負咗大家對我嘅期望。」

完了儀式後,黎志偉拖着疲倦的身體回家,「諗住可以瞓好耐,點知原來係瞓唔到」,其實他的心情是未平復的,「我覺得應該係自己未放低嗰份執着、嗰份成功與失敗之間嘅掙扎。」

失眠的情況持續了數天,已經開始影響黎志偉的思維與日常生活,他知道不是辦法,就選擇面對心底那根刺,回到大樓下,望了3、4個小時,除了想如何可以解決繩被纏住的問題外,也是再一次跟自己說要放下這事情,及放下運動員的黎志偉。

黎志偉的確在大廈外爬了250米,是全世界第一個坐輪椅爬摩天大廈的人,他不成功的經歷也令更多人留意事件,「帶出嘅訊息係比我爬到上頂更加成功,因為大家都會感受到係件好困難嘅事」,他說這總算沒有浪費辛苦攀登的目的,「其實都想鼓勵大家幾艱難都好、盡力去做,一切盡自己能力後,就交畀個天,最重要係做到自己無憾。」

可是,對黎志偉而言,這件事一直都會是他的遺憾,他不諱言這段經歷令他更加成熟,,因為他能夠對自己坦白,「我夠膽同自己講我失敗咗、我承認呢次係失敗,可能換轉以前角度嘅我,會覺得今次係成功。」

他也希望其他人也對自己坦白,「每一個人生都係屬於自己,你唔需要如人交代、都唔需要模仿人,去做返自己、去演活你自己,你嘅人生先會豐盛同精彩」,也鼓勵大家追夢,「無論你傷殘又好、健全又好,只要你抖緊氣,就去追你自己想做嘅嘢,唔好畀自己生命太多遺憾。」

以跨期橫斷面資料分析影響礁溪鄉溫泉套房價格之因素

為了解決亞洲 最高 大廈 的問題,作者蘇正仁 這樣論述:

國道五號通車後,隨著養生休閒住宅的盛行,帶來觀光及休閒的流動紅利人口,也拉抬宜蘭區房價上漲,而非宜蘭縣都市發展的礁溪鄉,並無學區、也無商業區,非屬傳統生活機能區,是適合休閒泡湯的好地方。選擇溫泉宅的民眾,看上能夠輕鬆在家泡溫泉的特點,帶動外地客的置產力道,近年讓房價變成東部地區平均價格最高的區域。本研究主要分析宜蘭縣礁溪鄉溫泉區對房價影響之因素,橫跨蒐集「內政部不動產交易實價查詢服務網」2017年1月至2021年10月交易成交案近1963筆之樣本資料。了解溫泉涵蓋區域來探討房屋價格,從年份、建物面積、公設面積、房屋所在樓層、電梯使用、超市距離、學區、社區管理、嫌惡設施、溫泉井數量、溫泉井距離

等因素,取得量化數據分析房價差異。利用特徵房價模型進一步選取驗最要特徵價格函數型態。於礁溪鄉全樣本物件,在溫泉條件特徵越明顯的地區,如:設有溫泉監測井、溫泉井口數較多、溫泉活動旺季;無論參入建物內在結構因素與外在生活機能因素,甚至考慮跨年度或是參入季節性條件,能帶動房屋價格上漲,呈現正相關。而在套房物件時,住戶淡季亦不影響其購買意願,故季節非影響價格之因素。另公寓多屬老舊建物,溫泉水質組織成份複雜,會更加速建物的老化,故溫泉井對公寓為負相關。本研究實證發現宜蘭縣礁溪鄉溫泉發展與房價之關聯性,會排除以往一般特徵對房屋影響力的正負值。特徵變數屬負向關聯包括屋齡、總面積、主建物佔比、超市、學校。特徵

變數屬正向關聯包括樓高比、管理組織、溫泉井口數。房屋價格也會因溫泉水的供給與否,及建物特徵,而造成房價明顯的差異。溫泉特性會因個人理財投資及社會經濟之表現不同,而追求健康生活者,其想要多元化經營休閒,或選擇溫泉宅為第二屋住宅,亦是造成房價上漲的原因之一。

譫狂紐約【首刷限量珍藏精裝版】:為曼哈頓寫的回溯性宣言

為了解決亞洲 最高 大廈 的問題,作者雷姆‧庫哈斯 這樣論述:

● 全球版本唯一精裝˙首刷限量珍藏 ● ──中文繁體版獨步全球˙獨家收錄── 絕版多年,復刻1978年首版全圖片┼44年後作者撰寫新序 國立陽明交大建築研究所終身講座教授──曾成德 導讀˙審定˙翻譯 當代深具理論性&創造性的建築大師 最新作品──臺北表演藝術中心˙2022˙8月開幕 ▌20世紀現代建築三大經典著作之一 ▌ 認識庫哈斯及其作品,必讀之作 2000年建築最高榮譽普立茲克獎得主 2010年第12屆威尼斯建築雙年展,終身成就金獅獎得主 代表作:葡萄牙波多音樂廳、西雅圖圖書館、北京中央電視台、臺北表演藝術中心 ▌認識紐約&大都會建築的必備觀念 ▌ 建築文化界專業17人,一致口碑

推薦 「他對世界的影響超越了建築本身,不同的人都能從他作品中領略到什麼叫自由。」──妹島和世 「庫哈斯是將作為社會現象的建築,轉變成令人反感事件的一位記者。他是世界上唯一這類型的建築師。」──伊東豊雄 ▌繁體中文經典譯本,再現20世紀現代建築三大著作之一 《譫狂紐約》堪稱是20世紀現代建築最重要的三本著作之一(其他兩本為勒˙柯比意的《邁向建築》與范求理的《建築中的複雜與矛盾》)。這本由庫哈斯本人親自授權的繁體中文版,終於在庫哈斯於臺北的重要作品「臺北表演藝術中心」即將落成之際推出。如果「臺北表演藝術中心」被放眼世界的新聞媒體CNN視為為本年度全球最被期待的十大建築,那麼

《譫狂紐約》繁體中文版被視為是臺灣本年度出版界的十大盛事恐亦不為過。今年在臺灣,庫哈斯的兩個作品,一棟蓋了十二年的建築物,和一本四十四年前初試啼聲的經典著作中文版,「臺北表演藝術中心」與《譫狂紐約》都備受期待。 《譫狂紐約》一書在「後現代主義」崛起之時以另類觀點,不以形式主義切入,而將現代主義視為「未竟之志」追索建築城市與慾望;慶賀大都會「壅塞文化」(Culture of Congestion)的多元綺麗;不以由上而下的菁英觀點,而更另闢蹊徑,不輕看生活環境周遭,指陳出居住與文化、建築與現實之間具有不可分割的關係。 不僅如此,《譫狂紐約》更是年輕時的庫哈斯對於「建築是什麼?建築

做什麼?建築如何做?」的摸索、質問、投射與想像。庫哈斯的建築創作生涯藉著《譫狂紐約》定調,更是他實踐建築時常常回溯的起始點──包括臺北表演藝術中心。 ▌庫哈斯的建築創作生涯,藉著《譫狂紐約》定調&實踐 雷姆.庫哈斯( Rem Koolhaas )是當代的異數,兼具多種角色於一身的建築師──狂想家/實踐家、哲學家/實用主義者、以及理論家/預言家/建築師。他是當今最富浪漫色彩的實用主義者,也是最具烏托邦色彩的建築師及時代實驗精神創作家。他至今完成的設計作品,都可以回溯至他的寫作著述,呼應他敏銳的世界觀。 ▌以劇作家與記者身份投入,當代建築界的傳奇轉向 庫哈斯1944年生於荷

蘭鹿特丹,學童時代曾舉家旅居亞洲印尼。曾於阿姆斯特丹電影與電視學院研讀劇本寫作,並參加電影製作與演出。最初的職業是記者,曾經訪問義大利導演費里尼,也於巴黎目睹1968年的學生運動。這促使他從記者、劇作家身份轉變為一位「參與世界」的建築師。建築成為他發掘和製造事件的方式,劇作的訓練與記者的本能也隨之注入建築。他先赴英國倫敦建築聯盟學院(Architectural Association)學習,並赴俄國考察構成主義前衛建築,再到美國康乃爾大學與紐約建築與都市研究機構(The Institute for Architecture and Urban Studies)參與教學與研究工作。庫哈斯始終對大

都會的城市現象著迷,親臨紐約的經驗給予他機會研究並寫作一部關於都會現象與都市研究的鉅著:《譫狂紐約》。這部初試啼聲之作不僅使他聲譽鵲起,如今更被視為扭轉建築理論思潮的經典之作。《譫狂紐約》從寫作到出版,由1972至1978長達六年,但在寫作的同時庫哈斯並沒有停止他的設計活動。1975年「大都會建築事務所」(Office for Metropolitan Architecture / OMA)正式成立。建築桂冠普立茲克獎的評審團盛讚他是將理論與實務、建築與文化、抽象思想與實質環境都集於一身的當代最重要建築家。 ▌扭轉建築理論思潮的經典之作,影響日後所有作品 《譫狂紐約》出版於1978

年,距今四十四年,在書中,庫哈斯追索曼哈頓的各種正史、野史、插曲、傳聞、軼事、別傳,提出一個關於「壅塞文化」/「曼哈頓主義」的宣言,使我們更注意實現大都會生活的多樣性與豐富性。此次以繁體中文版本問世,有別於當前全球流通的各種版本,試圖回歸已絕版多年,1978年首度出版的大開本與完整豐富圖錄,庫哈斯特別應允授權之餘更撰寫新的序言。繁體中文版由國立陽明交通大學建築研究所終身講座教授曾成德與專業譯者吳莉君合譯,並由曾成德教授審定、撰寫導讀及譯註。 ▌從北京中央電視台到臺北表演藝術中心,看見亞洲新城市 庫哈斯8歲時,就跟著父親從荷蘭到了印尼,回荷蘭前也曾旅居巴西,整個成長過程受到多元文化的

洗禮。新世紀裡他的視角與行腳遍及亞洲、非洲與伊斯蘭世界,以客觀多樣而獨創的觀點,企圖從中看見當代都會的潛在新可能。從北京中央電視台到臺北表演藝術中心,都是這些觀察後的具體實踐。如今在臺灣的我們可以透過庫哈斯親自操刀的最新作品――臺北表演藝術中心的實體作品,以及他當年探索建築與大都會的處女力作《譫狂紐約》裡呈現的深刻思索與收錄早期實驗作品的紙上建築,具體體驗並認識這位獨特建築大師的實踐力與創造力。 建築文化界專業17人,一致口碑推薦 王俊雄 | 實踐大學建築設計學系系主任 王增榮 | 建築評論人 吳光庭 | 國立清華大學通識教育中心教授 李明璁 | 社會學家、作家

阮慶岳 | 小說家╱評論家 林芳慧 | AECOM 全球建築與人居環境 運營總監╱庫哈斯《大躍進:哈佛設計學院城市調研計畫》「建築」章節作者 林家如 | OMA臺北表演藝術中心項目總監╱臺灣女建築家學會 理事長 姚仁喜 | 姚仁喜|大元建築工場創始人╱臺北表演藝術中心執行建築師 張基義 | 台灣設計研究院院長╱國立陽明交通大學建築研究所教授 張樞 | 張樞建築師事務所主持人╱中華民國都市設計學會前理事長 張鐵志 | VERSE創辦人暨總編輯 曾瑋 | 東海大學建築系副教授兼系主任 黃聲遠 | 田中央工作群 主持建築師 漆志剛 | 實踐大學建築設計學系專任助理

教授 褚瑞基 | 銘傳大學建築系專任副教授 鄭泰昇 | 國立成功大學建築系教授 龔書章 | 國立陽明交通大學建築研究所教授╱建築師 好評推薦 ▌「庫哈斯是我們時代的柯比意!」當代建築評論家基普尼斯(Jeffrey Kipnis)曾這麼斷言。哈佛前建築系主任莫內歐(Rafael Moneo)也曾如此形容。與其認為這樣的論斷是關於「明星建築師」的魅力或「建築大師」的能力,倒不如說庫哈斯如同前輩大師,同時具有設計創作、論述寫作與表述能力; 也許更重要的,也都持有建築態度與觀念視野。普立茲克獎委員會在頒獎辭上寫道:「雷姆‧庫哈斯是一位罕見兼具遠見視野與實務實力的建築師,也是哲

學家與實用主義者,以及理論家與先知先行者,以及當代最受矚目、最被討論的建築人物......他的寫作以及他和他的團隊與學生的研究常常超乎傳統甚至激發爭議。他以他的著述、都市與城鄉規劃、學術研討議題,以及大膽、突出、撩人、發人深省的建築為世人所知。......而這一切始自於《譫狂紐約》......」────曾成德|國立陽明交大建築研究所終身講座教授 ▌庫哈斯是少見的、真正的現實主義者。就如同杜思妥耶夫斯基在《罪與罰》中所說的:「現實主義者不會害怕他們的研究結果」那般,《譫狂紐約》裡冷酷、無情、瘋狂、甚至駭人聽聞的自白,都來自庫哈斯1970年代在Peter Eisenman所領導的IAUS(

建築及都市研究組織)任職研究員時的研究成果,日後也成為他成立大都會建築事務所(OMA)的宣言。不再具有任何現代主義建築的烏托邦性、全然的現實到底而產生的魔幻,正是我們閱讀這本書最大的樂趣。在這裡,紐約取代了班雅明的19世紀巴黎成為20世紀的現代性之都,所有一切堅固事物更加快速煙消雲散!────王俊雄|實踐大學建築設計學系系主任 ▌莫內歐(Rafael Moneo)在《哈佛大學建築系的八堂課》裡,讚譽庫哈斯是當代建築理論與專業在80-90年代巨大轉變中最具代表性的一位建築師,這一切都始自於庫哈斯年輕時在《譫狂紐約》一書中所展現的視野,值得細讀!────林芳慧|庫哈斯《大躍進:哈佛設計學院

城市調研計畫》「建築」章節作者 ▌透過庫哈斯的狂想,《譫狂紐約》考古記錄中充滿各種大都會生活精準隱喻的「進步劇場」,即將在今日的臺北表演藝術中心真實上演。這兩者同樣注定具有「將不相容的事物相容」的才能,是把壅塞文化發揮到極致的未來夢境。神話島嶼產出的曼哈頓主義宣言中,理論和實踐反覆思辨,不能明言,好似「夢境」裡的「燈塔」(The Beacon Tower)太過耀眼,引誘讀者脫離現實航道,往未知的旅程展開冒險!─────林家如|OMA臺北表演藝術中心項目總監 ▌庫哈斯是研究所時期影響我建築生涯最重要的啟蒙老師,而他在1970年代的青年時代鉅作《譫狂紐約》,更是開啟我對於城市與建築

的多重辯證和想像,一直至今! 在我心中,庫哈斯是當今最富浪漫色彩的實用主義者、也是最具時代性實驗精神的建築師。他總能如煉金師一般地「化現實之銹為想像之金」——一方面不閃躲地直球面對有限、理性、重複生活中的種種現實;另一方面卻又創造出一系列「多元並立、價值紛陳、祕而不宣」之無盡幻想的璀燦內涵。 這本伴隨我個人創作思考三十年的《譫狂紐約》,庫哈斯並不採用任何奇特或創新的模式,來攻擊根深蒂固的既有傳統形式;反而是不斷地試圖對當今一切城市文化現象,採取寬容、客觀且樂觀的接受態度,一層層地回顧並發現紐約曼哈頓這個城市過去成果的邏輯與軌跡,然後激進地揭露出這所有的「事件」與「生活」之間的歡愉和慾望

想像。 就像庫哈斯所說:「只要時機一到,『過去』(the past) 總是能以某種形式再現人間。」 如果問我如何建構心中最想追尋的那種當代城市中迷人的「狂譫」美感,無疑就是這本令人難以離手的《譫狂紐約》!─────龔書章|國立陽明交通大學建築研究所教授

以雙層賽局理論分析蔡英文政府開放美豬美牛進口政策

為了解決亞洲 最高 大廈 的問題,作者林品清 這樣論述:

蔡英文總統的第二任期甫揭幕,2020年8月28日蔡總統親自召開記者會,宣布自2021年元月起,開放含安全容許值以下萊克多巴胺 (Ractopamine) 含量之美國豬肉、內臟,以及30月齡以上之美國牛肉進口。引發媒體熱議,也引起國內各界對於該政策的疑慮與批評。回顧臺美關係歷程,美豬、美牛開放進口一直是我國歷屆政府,不分黨派都曾經面對的「燙手山芋」;然而,民進黨在2012年曾強力杯葛美牛進口,8年後卻對於美豬、美牛進口政策態度急轉彎,其原因為何?本研究指在探討蔡英文政府選擇在其第二任期之初、2020年8月底宣布這項重大政策,其中蔡政府對國際關係層面以及國內內政向度可能的考量與評估為何?本研究以

普特南 (Robert Putnam) 1988年提出之雙層賽局理論 (Two-level games) 為研究視角,筆者採取文獻分析法,並配合訪談法取得蔡政府內部幕僚對美豬、美牛進口政策之決策過程的一手資料進行分析。研究發現,2016年至2020年間,蔡政府面對前所未有的新型態美中臺三邊關係,加上2020年新冠肺炎 (Covid-19) 疫情肆虐全球之時,我國亮眼的防疫表現不僅為臺灣在國際上帶來正面宣傳效果,在國內也召喚出強大的「國家光榮感」,同時更為蔡英文政府帶來以「快刀斬亂麻」之姿,處理美豬、美牛進口議題的契機。

想知道亞洲 最高 大廈更多一定要看下面主題

亞洲 最高 大廈的網路口碑排行榜

-

#1.滙控0005 | 股東建議分拆亞洲業務 - 頭條日報

滙控(005)明天公布季績,並將在周五舉行股東會,再有股東要求滙控「一拆二」,應考慮在香港總部分拆亞洲業務,以分散政治風險。... 於 hd.stheadline.com -

#2.柬埔寨擬建亞洲最高大廈 - 東方日報

柬埔寨擬在首都金邊興建全亞洲最高的摩天大廈。 ... 大廈有五百五十五米高,建在金邊新開發城區鑽石島(Diamond Island),是一幢私人大廈,估計耗資 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#3.位於深圳地王大厦的彈性辦公室 - 雷格斯

作为曾是亚洲最高的建筑,大楼的高层是中国第一个主题性高层观光旅游景点,现已成为深圳热门旅游景点之一。 除了风景怡人,大厦还配备了高档的购物中心和豪华酒店式 ... 於 www.regus.com.tw -

#4.最高法院1確診司法大廈再傳第3例 - HiNet生活誌

(圖/最高法院提供) [廣告] 請繼續往下閱讀最高法院今(20)日下午也傳 ... 司法大廈內自18日出現首例確診,也就是高院一名刑事法官後,司法院民事 ... 於 times.hinet.net -

#5.上海的金茂大廈是亞洲第一高嗎? - 旅行百科網

不是的!臺北的101目前是世界最高,還有馬來西亞的石油雙子塔也比金茂大廈高,不過告訴你幾年後金茂大廈旁邊的上海環球金融中心會是世界最高的!現在還在建造呢! 於 xing.glyx.cn -

#6.擊敗雙子星塔東南亞最高大廈新落成| 國際| 全球 - NOWnews ...

東南亞最高摩天大樓,由印尼的慕麗雅集團及馬來西亞財政部共同擁有的106交易塔正式落成。492公尺高的106交易塔不只擊敗452公尺高的雙子星塔成為大馬 ... 於 www.nownews.com -

#7.亚洲排名前十的最高楼,2018亚洲摩天大楼排行榜

一、王国大厦(1007米) · 二、哈利法塔(828米) · 三、印度塔(720米) · 四、武汉绿地中心(636米) · 五、东京晴空塔(634米) · 六、中国上海中心大厦( ... 於 www.bala.cc -

#8.震撼!“海基一号”平台主体安装完工 - 中国新闻网

亚洲 顶级起重船“蓝鲸”号正在进行“海基一号”平台上部组块吊装作业。 ... 南海之上,一座高度超过北京国贸大厦,重量近4万吨的原油钻采平台正在紧锣密鼓 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#9.拔地而起直觸雲端盤點2018年亞洲十大最高高樓! | PTT新聞

今天來為大家說說亞洲十大高樓排名2018,杜拜的哈利法塔已經不是最高樓了,王國大廈以1007米的高度成為了世界第一樓。十、廣州周大福金融中心(530米) ... 於 pttnews.cc -

#10.西雅圖十大最高建築物

事實上,西雅圖的一些摩天大樓在高度上超過了它,比如哥倫比亞大廈,它甚至比著名的 ... 西雅圖最高的建築物令人愉快地變化多樣,包括一系列歷史建築(如史密斯塔), ... 於 zhtw.traasgpu.com -

#11.最高大廈香港香港10大最高的摩天大樓,香港第一高樓近500米

最高 住宅大廈:天璽,HopeTrip專業旅遊網的編輯精心收集相關文章並制作了此頁面,生機,亞洲區竟然佔了8 席!香港的環球貿易中心icc亦入榜排名第5 。 於 www.bananarivfishng.co -

#12.新興亞洲忠孝大廈的中古屋新屋共有1 筆出售中-HouseBe房屋比價網

新興亞洲忠孝大廈的中古屋新屋共有1 筆出售中,鄰高雄車站.六合商圈高樓層優質住辦大樓,電梯大樓30.45坪售價:688萬. 於 www.housebe.net -

#13.亞洲最高的建築物 - 中文百科知識

亞洲最高 建築是馬來西亞首都吉隆坡的雙子塔,兩座大樓在中間有一橫樑連線; 吉隆坡石油雙塔坐落於吉隆坡市中市(Kuala Lumpur city centre) 簡稱KLCC計畫區的西北角, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#14.曾是世界之巔的台北101現在排名第幾高? 2020摩天大樓排 ...

2004年底,完成時高達508公尺的台北101大樓,取代雙峰塔成為2004年~2010年之世界最高樓。 台北101蘆筍般的造型,至今依舊是位於亞洲地震帶的第一高樓. 於 dacota.tw -

#15.毫光墨香 - 第 190 頁 - Google 圖書結果

合和中心、中銀大廈及中環廣場在八○至九○年代曾先後成為香港甚至亞洲最高的建築物。 1 異鄉情願:臺灣作家的香港書寫 春筍,甚至競相「爭高」,摩天大樓成為一個城市 ... 於 books.google.com.tw -

#16.中國建經與亞洲仁愛大廈簽訂都更管理服務 - 工商時報

受惠於黃金地段優勢,重建後增值空間預估可超過70億元亞洲仁愛大廈都市 ... 獎的「國家卓越建設獎」都市更新類最高等級卓越獎之榮耀,2021年更榮獲由 ... 於 ctee.com.tw -

#17.怡和大廈附近景點、酒店及美食- 香港 - Trip.com

"怡和大廈是香港首幢摩天大樓,也是上世紀70年代香港乃至亞洲最高的建築,興建於1970年—1973年,曾叫做康樂大廈,樓高178.54米,共有52層。它是當時中環中軸線的代表性建築 ... 於 hk.trip.com -

#18.360问答,总有你的答案亚洲最高的大厦在哪里

中国、印度、马来西亚和许多亚洲国家都参加了这次比赛。下面是亚洲十大最高建筑的... 在阿卜杜勒-阿齐兹国王(Abdulaziz)的捐赠项目下建造的。这个建筑群中最高的大厦 ... 於 m.wenda.so.com -

#19.都市更新夯!亞洲仁愛大廈地主自主更新總銷額逾70億 - 聯合報

台北市土地價格高漲,掀起都市更新熱潮。位處台北市精華地段、緊鄰仁愛圓環周邊的亞洲仁愛大廈地主發起自主更新,委託中國建經進... 於 udn.com -

#20.抬頭望香港2(06)- 中環曾是香港最高的— 怡和大廈 - Soooradio

原稱康樂大廈的怡和大廈,是香港首楝摩天大廈,更是70年代香港及亞洲最高的建築物。它的出現,使中環有了翻天覆地的變化,除了成為甲級寫字樓的指標 ... 於 soooradio.net -

#21.香港大廈高度 - Fgoy

在大部份山峰及部份山頭,4,屬於同一時期, 有些更位居世界最高大廈前列,210英尺72 2017 大連國際貿易中心大連中國大陸亞洲370米1,斜角放寬至76度,Estate ... 於 www.thetalkingndan.co -

#22.花兒i旅遊:: 汝矣島:大韓生命63大廈 - 新浪部落

大韓生命63大廈(63빌딩,63City)》看過韓劇《拜託小姐》和《我的女友是九尾狐》嗎? ... 大樓於1985年落成,高約為249米,當時為全亞洲最高的大樓; 於 blog.sina.com.tw -

#23.亞洲摩天大樓列表 | 全世界摩天大廈高度排名 - 旅遊日本住宿評價

亞洲 摩天大樓列表列出坐落於亞洲且建築高度超過230公尺(1083英尺)的摩天. ... 2019年最新:世界最高的25座摩天大樓| 全世界摩天大廈高度排名. 於 igotojapan.com -

#24.高度超过1千米的世界最高楼将在沙特兴建 - RFI

沙特阿拉伯王子瓦利德8月2日宣布,打算在沙特阿拉伯的西部城市吉达市建造一座高度超过1000米的大厦--“王国”大厦,它将超过迪拜的哈利法塔,成为新的世界 ... 於 www.rfi.fr -

#25.亚洲第一高楼欧洲第一高楼俄罗斯联邦大厦高509米 - 崇尚新闻网

在世界建筑史上,迪拜是摩天大楼最多的国家,世界第一高楼哈利法塔也是亚洲第一高楼。你知道欧洲最高的建筑是哪座吗?是的,那就是俄罗斯联邦大厦, ... 於 www.csxming.com -

#26.ELEVATOR WORLD TOUR首次登陸亞洲並選址於香港最高的 ...

蒙特利爾和香港2016年8月29日電/美通社/ -- 加拿大領先的初創企業活動主辦機構Startupfest與香港科技園公司宣佈,將於10月13日假香港最高的摩天大廈 -- ... 於 hk.finance.yahoo.com -

#27.世界高樓匯總:上海環球金融中心,香港中國銀行大廈,香港中 ...

其因此為1989年至1992年間香港及全亞洲最高的建築物,亦是美國地區以外最高的摩天大廈,紀錄維持了2年才被灣仔區的中環廣場所取代。中銀大廈外型為稜柱狀,就像“節節 ... 於 www.newton.com.tw -

#28.摩天大樓 - 维基百科

1974年芝加哥西爾斯大廈竣工,取代紐約世界貿易中心雙塔世界最高大樓的 ... 近年來,亞洲新興國家的經濟實力逐漸抬頭,超高摩天大樓的排行榜,也從 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#29.30歲男陳屍高雄85大樓日租套房鑑識人員封鎖採證中 - 好房網 ...

分布22縣市最新「居 · 歐盟碳邊境及亞洲碳稅疫情、俄烏戰 · 一生不幸敗在這種格局 ... 下斡出價最高竟沒買到房內行 · 台南、高雄房價高炒. 於 news.housefun.com.tw -

#30.亞洲摩天大樓列表 | 蘋果健康咬一口

101高度排名- 亞洲摩天大樓列表列出坐落於亞洲且建築高度超過330公尺(1083英尺)的摩天大樓,目前亞洲最高...台北101.上海環球金融中心.環球貿易廣場.雙峰塔.紫峰大廈 ... 於 1applehealth.com -

#31.【香港法庭】前「香港民族陣綫」成員盧溢燊藏炸藥囚12年刑期 ...

此案是2019年6月反修例案來最高刑罰的案件。 ... 歲)早前承認於2019年7月19日,在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓D室,非法及惡意地管有爆炸品三 ... 於 www.rfa.org -

#32.台積電等科技業在高雄豪砸340億美元蓋廠中南部房價一年狂飆 ...

《日經亞洲評論》4月20日一篇文章報導稱,台灣電子業豪砸340億美元蓋廠辦 ... 為成長最快的直轄市,同期台南房市的交易量也增長17%,為16年來最高。 於 www.cmmedia.com.tw -

#33.越秀大廈1401 亞洲摩天大樓列表 - Pablodiaz

位於: 灣仔駱克道160-174號越秀大廈14樓1401室. ... 鄰近地鐵站為蠶室站,083英尺)的摩天大樓,該大樓已超越美國紐約世界貿易中心一號大樓,目前亞洲最高建築是828公 ... 於 www.nnworkspce.co -

#34.香港康樂大廈亞洲最高摩天大廈| 飛凡香港| 樂活灣區 - 當代 ...

... 全港只有一幢摩天大廈(通常指樓高逾150米的大廈),就是178米坐落中環的康樂大廈(現稱怡和大廈)。70年代,康樂大廈是香港及亞洲最高的建築物, ... 於 www.ourchinastory.com -

#35.帝國大廈的兩倍高!凝聚全世界注意力的建築.杜拜塔如何破 ...

一九九〇年代,亞洲開始大蓋特蓋高層建築,獎盃就去了那裡。現在中東又把這個榮耀要回來了。 阿拉巴知道杜拜塔不會永遠都最高。二〇〇八 ... 於 www.wowlavie.com -

#36.亞洲大廈 - 樂居

亞洲大廈. 待售房屋 實價登錄 區域房價 看屋筆記. <20坪. 20-35坪. ≥50坪. 35-50坪. 一年成交均價. 103.48 萬/坪. 歷史最高價. 124.92 萬/坪. 平均成交均價. 於 www.leju.com.tw -

#37.博鳌亚洲论坛2022年年会:共话亚洲经济合作新机遇 - 中国侨网

报告认为,虽然受到供应链扰动和疫情影响,但这些并未阻止亚洲经济一体化前进步伐。2020年亚太域内贸易占地区贸易总额的58.5%,是自1990年以来的最高 ... 於 www.chinaqw.com -

#38.你知道出生那年全球最高大廈為何嗎? | 台灣英文新聞 ...

帝國大廈是保持世界最高建築地位最久的摩天大樓,除此之外,其建造過程僅410日,速度之快極為罕見。 帝國大廈高度為1250英尺。 2. 1972年,紐約世界貿易 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#39.超越塵世的藍調宇宙趙無極《29.09.64.》估價HK$2.2億勢破紀錄

雖然西方藝術近年在亞洲藝術市場大放異彩,仍無礙趙無極、常玉等華裔大師在市場上的中堅地位。 ... 勢必成為佳士得拍賣史上拍出最高價的趙無極作品。 於 hk.thevalue.com -

#40.香港最高的大廈幻彩詠香江 - Lwovby

在香港最高大廈幕牆,這幢大廈名為地利根德閣(英文:Tregunter Towers),是香港首幢摩天大樓,亞洲區竟然佔了8 席!香港的環球貿易中心icc亦入榜排名第5 。 既然咁近,全幢 ... 於 www.1gt404.co -

#41.世界最高大廈排名 - Ambass

21 列哈利法塔Burj Khalifa 是世界最高樓,原名是杜拜塔,位於阿聯杜拜。 ... 全球10幢最高大廈當中,亞洲區佔去其中7幢,可見亞洲發展一日千里。 於 www.ambassaran.co -

#42.深圳地王大厦| 信兴广场| 深圳轻VR全景旅游助手 - 指尖上

深圳地王大厦本名信兴广场,因这块土地拍得当年最高的地价,而得名“地王”。地王大厦建成于1996年,高384米,它曾是亚洲最高的建筑,根据用途可分为写字楼、公寓和购物 ... 於 www.zhijianshang.com -

#43.最高大廈香港102層!香港要建世界最高大廈 - Ptnoe

其因此為1989年至1992年間香港及全亞洲最高的建築物,亦是美國地區以外最高的摩天大廈,紀錄維持了2年才被灣仔區的中環廣場所取代[5]。中銀大廈外型為稜柱狀,就像「節節 ... 於 www.bazookoo.co -

#44.「一帶一路」助埃及新首都興建非洲最高大樓 - HKTDC Research

根據項目規劃,若工程一切順利,Iconic Tower可於約兩年內完成。屆時,該大廈不僅成為新行政首都的重要地標,更會令埃及在近半世紀後再次成為非洲最高建築物的所在地 ... 於 research.hktdc.com -

#45.黃金周,跟我們去看看亞洲12座最高大廈竟有8座位於中國我 ...

下面為你盤點我們亞洲有哪些高樓大廈。 1、迪拜塔. 坐落於迪拜,建於2010年,高828米,共162層,為世界第一高塔。大廈內設有56部升降機,速度最高達17.4米/秒,另外還 ... 於 www.ifuun.com -

#46.足球競彩延期場次計獎【打開∶732569.com】亞洲第一線- 3樓貓

與足球競彩延期場次計獎【打開∶732569.com】亞洲第一線相關的文章. 於 game.3loumao.org -

#47.世界最高的10座高樓(2022年最新排名) - The Tower Info

注意:由於近年全世界範圍內開發中的摩天大樓數量龐大且開發速度很快,以下內容會被不斷更新,更新時間通常會在一座新的高樓接近封頂且高度超過以下任何 ... 於 thetowerinfo.com -

#48.台北一零一大廈建築視頻,台北101大樓到底又多高呢?花了多少 ...

最高 建築物(508米)、2.最高使用樓層(438 ... 結構高度508米頂端高度508米樓頂高度448米樓板最高438米樓層數(地上) 101 ... ○Q5:台灣的101大廈是亞洲最高的建築物嗎? 於 m.sujiecp.com -

#49.台北市大安區仁愛路四段亞洲大廈最新實價登錄、成交行情及 ...

亞洲大廈 位於台北市大安區仁愛路四段,屋齡約45年,樓高14層,近1年平均實價登錄104萬/坪。永慶房仲網提供最新台北市大安區亞洲大廈實價登錄、成交行情、亞洲大廈待售 ... 於 community.yungching.com.tw -

#50.亚洲保险大厦 - 百科全书

站在270英尺(82米)的高度上,它超过了国泰大厦 成为新加坡最高的塔楼,直到完成邵氏中心 在1958年。由新加坡的一位先驱建筑师设计, 吴敬祥,办公楼于1955年完工,是该 ... 於 wikichi.icu -

#51.【亞洲總匯大廈】社區詳情|中古屋,租屋,房價查詢

更多亞洲總匯大廈實價登錄、中古屋、租屋資訊,就在591實價登錄。 ... 在售物件. 亞洲總匯大廈共有2筆 物件在二手市場銷售中 ... 15.4萬; 最高成交單價. 於 market.591.com.tw -

#52.亞洲最高大廈的推薦與評價,網紅們這樣回答

亞洲最高大廈 的推薦與評價,的和歷史時空這樣回答,找亞洲最高大廈在的就來靈異鬼故事都市傳說好看網,有歷史時空網紅們這樣回答. 於 supernature.mediatagtw.com -

#53.杜拜五大全球最高大廈只有杜拜可超越杜拜! - Skyscanner台灣

杜拜遍地黃金大家都知道,全球最高大廈、全球第一座6星級的杜拜帆船酒店、被 ... 哈里發塔(Burj Khalifa)是全世界最高的高樓大廈,總高度有828公尺。 於 www.skyscanner.com.tw -

#54.世界上最高的10座摩天大楼

作为上海Luijiazui金融区中心最高的摩天大楼,上海大厦花了8年时间建成,是世界上第二高 ... 台北101是台湾的现代偶像,融合了当今的技术和亚洲传统。 於 cn.yourtripagent.com -

#55.亞洲摩天大樓列表- 維基百科,自由的百科全書 - 维基百科

亞洲 摩天大樓列表列出坐落於亞洲且建築高度超過230米(1,083呎)的摩天大樓,目前亞洲最高建築是828米(2,717呎)的哈里發塔,2010年1月4日落成。 於 wiki.kfd.me -

#56.一生中必賞的7大天際線夜景!錯過真的會後悔! - LINE旅遊

... 有著亞洲最高的建築:上海中心大廈;上海的天際線就是這雄偉的大廈, ... 杜拜是在炎熱沙漠中呈現未來風格的一個都市,杜拜擁有全球最高的天際線 ... 於 travel.line.me -

#57.“摩天大樓魔咒”下一個倒下的是誰? | Anue鉅亨- 房產

1997年吉隆坡雙子塔樓取代了西爾斯大廈的最高紀錄,亞洲發生金融危機;. 台北101大樓2000年至2001年建成,高科技泡沫破滅,全球股市狂瀉;. 於 news.cnyes.com -

#58.亚洲第一高的建筑物,仅比上海中心大厦高两米

这座建筑物虽然超不过哈利法塔的828米,但是由于在建设之中就超越了广州小蛮腰,所以目前天空树是世界上最高的高塔以及电波塔。 展开全文. 於 www.sohu.com -

#59.亞投行總部大樓暨亞洲金融大廈竣工_滾動新聞 - 中國政府網

大廈 建設運用創新鋼板剪力墻系統,大幅提升空間使用率,並取得國際最高標準LEED鉑金級認證。大廈設計以“魯班鎖”為設計理念,從高空俯視為“中國結” ... 於 big5.www.gov.cn -

#60.最高大廈香港

香港貴為國際大都會, 興建了很多摩天大樓, 有些更位居世界最高大廈前列, 以下收錄了香港現有及已動工的最高的大廈次序:. 76 列香港香港亞洲412米1,351英尺88 2003 ... 於 www.movierrter.me -

#61.王友群:上海法官警官富商連環被殺之謎 - 大纪元

大廈 各辦公室內的電器均可由電話遙控,為上海首創。 ... 「兩法官死亡1個月後,接受最高檢反貪總局調查詢問的上海華星拍賣公司總經理王鑫明、張慧芝 ... 於 www.epochtimes.com -

#62.亚洲排名前十的最高楼,2018亚洲摩天大楼排行榜_奇怪排行榜

王国大厦是沙特的标志性建筑。王国大厦在建筑设计上与当地的气候特点非常契合,中间的圆拱型空洞设计能抵抗当地频发的沙尘暴,减少飓风对建筑物的影响,在沙漠腹地建起这样 ... 於 mip.qiguaiw.com -

#63.怡和大廈— Google 藝術與文化

怡和大廈,亦稱康樂大廈,位於香港香港島中環康樂廣場1號,樓高52層,由中環大業主置地公司興建,於1973年落成,是香港首幢摩天大樓,在1970年代是香港及亞洲最高的 ... 於 artsandculture.google.com -

#65.亚洲争着建世界最高楼不排除攀比心理 - 国际新闻

摩天大厦是经济繁荣和财富实力最直观、最有力的体现,但闹不好又会是“赔钱买卖”,特别是当谁也说不好眼下的金融危机哪一天能见缓时。近日有关亚洲建 ... 於 world.huanqiu.com -

#66.来自博鳌亚洲论坛的邀请:欢迎到广州对话全球创新合作

4月20日,博鳌亚洲论坛2022年年会举行“亚洲知识产权:趋势与机遇圆桌会议”,探讨国际知识产权制度建设中的亚洲趋势。 於 news.dayoo.com -

#67.2018摩天大樓完工數飆230座陸一口氣包辦130座直逼全球 ...

(摩天大樓,大樓,亞洲,中國尊,CTBUH,台北,曼谷,吉隆坡,深圳) ... 大樓中,排行前10高的大樓有9座都坐落於大陸,最高的即是高達528公尺的「中國尊」。 於 finance.ettoday.net -

#68.香港經濟日報HKET | 即時新聞, 頭條新聞, 財經, 地產, 科技

【HSBC滙豐業績】滙豐亞洲區除稅前利潤佔集團67% 投資氣氛淡靜及關分行累財富管理及個人銀行 ... 【NFT】頭像式NFT項目市值突破105億市值最高頭像NFT系列達16億美元. 於 www.hket.com -

#69.中銀大廈觀景台

中銀大廈於1989 年落成,1990 年正式啟用,為當時亞洲最高的摩天大廈,現時為香港第四高的建築物,僅次於環球貿易廣場(ICC) 、 國際金融中心(IFC) ... 於 confaeldisabili.it -

#70.香港最高的大廈 - Dongfeng

ICC是現時香港最高的大廈,亦是第一座高樓設有付費式觀景臺,讓遊客360度觀賞香港的 ... 中銀大廈是香港數一數二的著名地標之一,亦曾經一度成為全亞洲最高的摩天 ... 於 www.dongfeng.me -

#71.【哈里發塔觀景台】登上世界最高摩天大樓欣賞杜拜沙漠現代化 ...

杜拜哈里發塔(Burj Khalīfah)擁有125樓高,是目前世界最高建築大樓,位於杜拜購物中心(Dubai Mall)上方,是可以遠望整個杜拜沙漠與現代化風貌的最 ... 於 www.bring-you.info -

#72.632米的上海中心大厦为什么不多修几米超过634米的东京sky ...

632米的上海中心大厦为什么不多修几米超过634米的东京sky tree从而成为亚洲最高建筑? 上海中心大厦开工时间为2008年11月,sky tree开工时间为同年7月。 查看 ... 於 www.zhihu.com -

#73.摩天大樓 - MBA智库百科

1974年芝加哥西爾斯大廈竣工,取代紐約世界貿易中心雙塔世界最高大樓的地位,也讓世界第一的光榮重回芝加哥——這座被稱為摩天大樓發源地的城市。近年來,亞洲新興國家的 ... 於 wiki.mbalib.com -

#74.亞洲十大高樓排名2018,最高樓王國大廈已突破1千米了

2018世界十大高樓,大家都在找解答。 今天來為大家說說亞洲十大高樓排名2018,杜拜的哈利法塔已經不是最高樓了,王國大廈以1007米的高度成為了世界第一樓。 於 twagoda.com -

#75.中银大厦

中银大厦是中银香港的总部,位于香港中西区金钟花园道1号。 ... 大厦落成时超越新加坡华联银行大厦,成为当时亚洲最高的摩天大楼,现时为香港第四高的建筑物,仅次于 ... 於 www.google.com -

#76.東森房屋:近4年台中北屯中古大樓漲兩成 - MyGoNews

至於北屯區域內其餘產品之中古屋行情,東森房屋表示,華廈產品單價多落在26萬元上下,公寓產品則依樓層而定,一樓最高可達32萬元;二樓則在平均27萬 ... 於 www.mygonews.com -

#77.世界大楼高度排行前20名直观对比

【排行榜】2022世界 最高 建築物排名! 亞洲 即將迎來世界第二高大樓!大家都期待它的到來嗎? 710播放· 4评论. 於 www.bilibili.com -

#78.上海環球金融中心有幾層?是不是亞洲第1高樓

93米,桁架柱頭最高標高達到400.2米,已經超過了金茂大廈觀光廳的高度。該工程計劃將於今年9月達到492米的高度,實現結構封頂。 於 www.knowmore.cc -

#79.香港最高的大廈中銀大廈 - Byaml

中銀大廈(香港) 中銀大廈樓高70層,樓高315米,加頂上兩桿的高度共有367.4米[3] [4]。其因此為1989年至1992年間香港及全亞洲最高的建築物,亦是美國地區以外最高的摩天 ... 於 www.htmlfiveold.co -

#80.以色列如何利用軍售,與中國、新加坡和印度建立外交關係 ...

中國打算利用這些飛機監視其海上邊界的動靜,並將軍力投射到亞洲各地。 拉賓回國後,便請國防部通知五角大廈,以色列決定投標中國預警機採購案一事。 於 www.thenewslens.com -

#81.101大樓高度排名 - Zhewang

臺北101蘆筍般的造型,至今依舊是位於亞洲地震帶的第一高樓但經過十餘年的建築技術 ... 2010年1月4日之前,臺北101大樓還是全世界最高大樓,到了2014年,各地高樓相繼 ... 於 www.zhewang.me -

#82.亞洲總匯大廈-高雄市前金區-成家網,掌握社區行情

亞洲 總匯大廈. 平均成交價13.89萬/坪; 歷史最高價15.36萬/坪; 一年成交價14.31萬/坪; 歷史最低價10.84萬/坪. 基本資料. 地址高雄市前金區復元里10鄰民生二路58號 ... 於 twhome.net -

#83.摩天大樓列表- 维基百科,自由的百科全书

依結構體或建築頂部高度排名的最高摩天大樓排名(350公尺以上)[编辑]. 這份排名從2010年起排列,並 ... 於 zh.wikipedia.org -

#84.壓過中國上海中心大廈!馬來西亞「世界第二高樓」明年啟用

壓過中國上海中心大廈! ... 商業辦公,而其餘的空間分別是購物商場、清真寺,另還設置了亞洲最高的觀景台,並引柏悅酒店(Park Hyatt Hotel)進駐。 於 news.ltn.com.tw -

#85.行文管委會勿刁難居家照護陳其邁盼彼此包容| 生活| 中央社CNA

高市啟動COVID-19確診輕症者居家照護服務,為防止大樓刁難送餐、清運等工作,市府今將行文近6500個公寓大廈管委會不得阻撓,否則開罰。 於 www.cna.com.tw -

#86.柬埔寨物業資訊- “金邊雙子大廈世貿中心” 將於八月動工由 ...

由柬埔寨公司和中國公司攜手興建東南亞最高摩天大樓—— “金邊雙子大廈世貿中心”的 ... 法塔低一些;在亞洲,它將比上海環球金融中心高63米,比亞洲台北101大廈高46米。 於 www.facebook.com -

#87.超越中国上海中心大厦!马来西亚“世界第二高塔”明年启用纪念 ...

这也就意味着,默迪卡118将超越中国上海中心大厦,仅次阿拉伯联合大公国杜拜 ... 另还设置亚洲最高的观景台,并引柏悦酒店(Park Hyatt Hotel)进驻。 於 m.fx168.hk -

#88.韩国将建亚洲最高大厦将申请环保建筑银级认证 - 网易

韩国政府日前宣布,乐天集团将在首都首尔建设亚洲最高的摩天大楼,整个工程预计于2014年完工。 据悉,这座大楼由科恩·彼得森·福克斯(Kohn Pederson Fox) ... 於 www.163.com -

#89.63大厦_搜狗百科

63大厦,全称大韩生命63大厦(韩文:63빌딩)、63 City(63시티)等,是一座位于韩国首尔汝矣岛的摩天大厦,由大韩 ... 大楼于1985年落成,当时为全亚洲最高的楼宇。 於 baike.sogou.com -

#90.10幢與天比高摩天大廈第一位曾停工險成爛尾樓|世界之最

【最高建築物/最高大廈】摩天大廈不單是代表科技及建築的先進,更是財力的象徵。全球10幢最高大廈當中,亞洲區佔去其中7幢,可見亞洲發展一日千里. 於 www.hk01.com -

#91.亞洲總匯大廈- 社區 - 信義房屋

高雄市前金區亞洲總匯大廈房價/價格/實價登錄查詢,近期每坪成交價格14.3起,信義房屋提供高雄市前金區周邊社區大樓房屋完整即時實價登錄、降價 ... 近兩年最高單價. 於 www.sinyi.com.tw -

#92.摩天大厦_百度百科

1993年香港中环广场大厦建成,高374米,78层,是香港之前最高的摩天大楼。也同样跻身于世界最高建筑物前15名之列。 从1992 年到1996年是亚洲最高的建筑物。后来被香港“国际 ... 於 baike.baidu.com -

#93.亞洲第一高的建築物,僅比上海中心大廈高兩米 - 壹讀

這座建築物雖然超不過哈利法塔的828米,但是由於在建設之中就超越了廣州小蠻腰,所以目前天空樹是世界上最高的高塔以及電波塔。 於 read01.com -

#94.【馬來西亞】時光之旅麻六甲到吉隆坡(下) | 方格子

第四天,直奔首都吉隆坡,這裡就非常有都市感了啊雙子星塔88層樓高,在101蓋好前是最高建築吧進去逛過底層,都 ... 蘇丹阿都沙末大廈(很伊斯蘭的中譯). 於 vocus.cc -

#95.全亞洲最高檔豪宅公寓大廈特搜:BTS宿舍榜上有名 - Tatler Asia

因此,無論你是想在國外投資房地產,還是只想看看亞洲最昂貴的房屋,請接下來看這六座最高檔的公寓樓。 1. 首爾:漢南The Hill. 於 www.tatlerasia.com -

#96.超高層建築:摩天大樓(skyscraper) - 華人百科

1974年芝加哥西爾斯大廈竣工,取代紐約世界貿易中心雙塔世界最高大樓的地位,也讓世界第一的光榮重回芝加哥——這座被稱為摩天大樓發源地的城市。近年來,亞洲新興國家的 ... 於 www.itsfun.com.tw