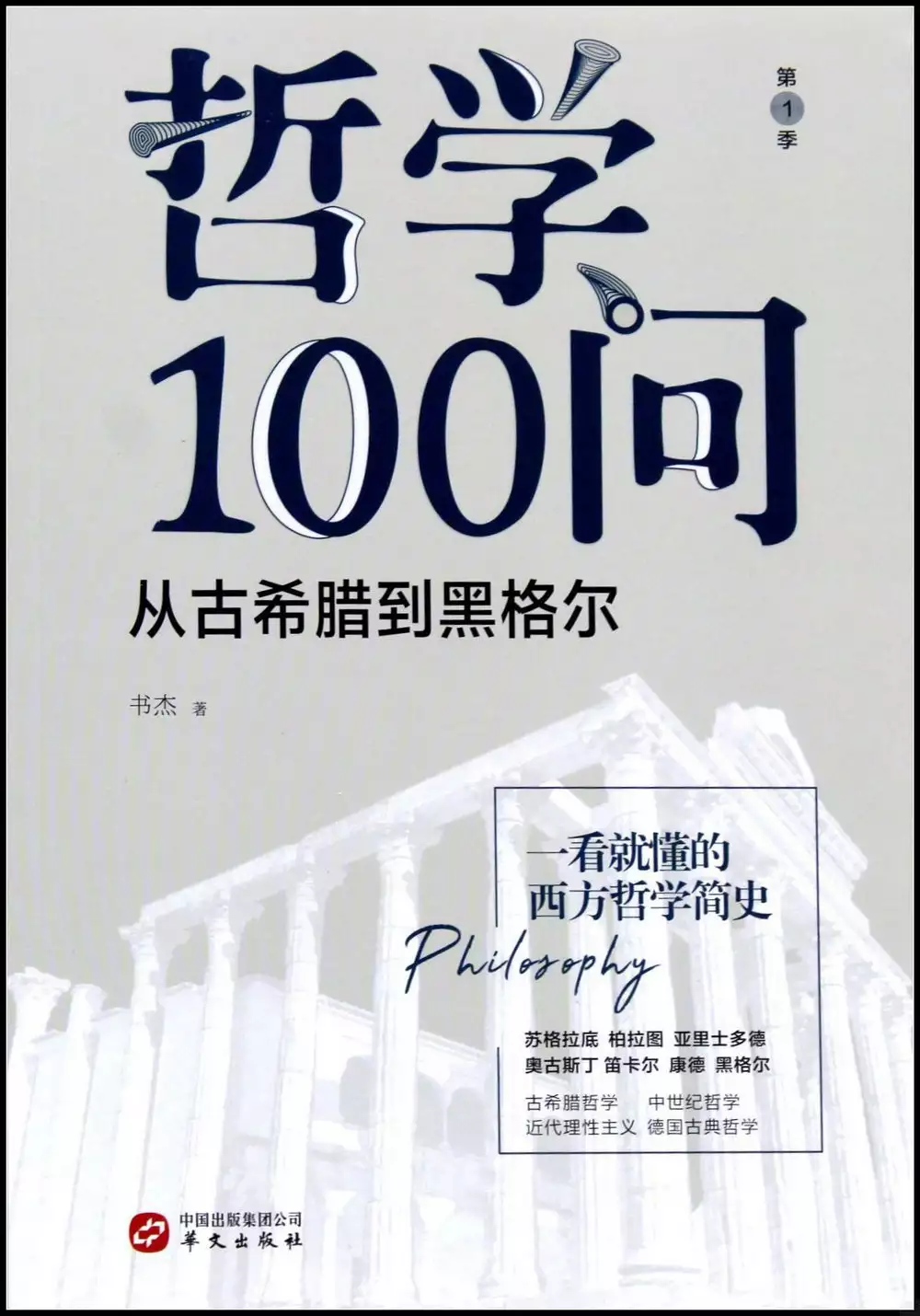

亞里斯多德幸福的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦書傑寫的 哲學100問:從古希臘到黑格爾(第1季) 和坂本尚志的 為什麼法國高中要考哲學?:年輕人要學會思考,然後決定自己要怎樣的「幸福」!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站亞里斯多德幸福的定義完整相關資訊 - 輕鬆健身去也說明:Happiness - 幸福- 國家教育研究院雙語詞彙其後亞里斯多德(Aristotle, 384~322 B.C.)在〔尼高邁倫理學〕(Nichomachean Ethics)一書中肯定「幸福是人類的善(human ...

這兩本書分別來自華文出版社 和大是文化所出版 。

國立臺中教育大學 幼兒教育學系碩士在職專班 駱明潔所指導 林欣儀的 教保服務人員融合教育專業知能與幸福感之相關研究 (2021),提出亞里斯多德幸福關鍵因素是什麼,來自於教保服務人員、融合教育專業知能、幸福感。

而第二篇論文輔仁大學 哲學系 黎建球所指導 李惠美的 論學用合一:基於札格澤博斯基德行理論的視角 (2020),提出因為有 德行、以德行為基礎的知識論、實行者、理智德行、實踐智慧、整全之德、學德合一、模範者論者德行論的重點而找出了 亞里斯多德幸福的解答。

最後網站亞里斯多德會如何看待韓國瑜的政策? - 宗宗大學- Blink 佈告欄則補充:整體的幸福不單只是經濟上的好,而是要整個環境都要好,舉凡:政治、法律、教育、社會、自然、宗教、……等涉及一切人類生活之行為都要好,才會達到真正的 ...

哲學100問:從古希臘到黑格爾(第1季)

為了解決亞里斯多德幸福 的問題,作者書傑 這樣論述:

《哲學100問:從古希臘到黑格爾》系統闡述從古希臘到黑格爾時期的哲學史發展進程,涉及蘇格拉底、柏拉圖、亞裡斯多德、笛卡爾、休謨、盧梭、康得、黑格爾等38位哲學家的思想精髓;集中梳理古希臘哲學、中世紀哲學、近代理性主義、法國啟蒙哲學和德國古典哲學等哲學流派的核心邏輯脈絡。 四大篇章: 希臘的智慧:世界本原丨古希臘哲學丨三大主義 信仰的時代:基督教起源丨教父哲學丨經院哲學 理性的光輝:唯理論丨經驗論丨文藝復興丨啟蒙哲學 古典的魅力:德國古典哲學 哲學家: 蘇格拉底、柏拉圖、亞裡斯多德、奥古斯丁、安瑟爾謨、湯瑪斯·阿奎那、培根、霍布斯、笛卡爾、馬勒伯朗士、斯賓諾莎、萊布尼茨、洛克、貝克萊、休

謨、孟德斯鳩、盧梭、康得、黑格爾等。 書杰,華東師範大學哲學碩士。“哲學100問”課程主理人、青年哲學作家。專注於哲學大眾啟蒙工作,擁有豐富的哲學課教學經驗。創辦線上首檔哲學入門課“哲學100問”,全網播放量超5000000次,深受大眾歡迎和喜愛。 第一篇章 古希臘的智慧 一、探問世界的本原 002 01 水是世界的本原 003 02 世界萬物源於“無定” 005 03 氣是萬物的本原 007 04 世界是一團永恆的活火 009 05 水、火、土、氣構成萬物 012 06 世界的本原是原子和虛空 014 07 數是萬物的本原 016 08 世界源於“

存在” 020 09 芝諾悖論 024 10 人是萬物的尺度 029 小結:古希臘早期哲學 032 二、古希臘三賢 034 01 蘇格拉底是誰 035 02 蘇格拉底:為思想助產 037 03 蘇格拉底為何非死不可 041 04 蘇格拉底:認識你自己 046 05 柏拉圖:哲學可以使國家至善 049 06 柏拉圖:現象界背後還有一個世界 052 07 柏拉圖:四線段的比喻和太陽的比喻 056 08 柏拉圖:洞穴的比喻 060 09 柏拉圖:理想國真的理想嗎 064 10 柏拉圖式戀愛是精神戀愛嗎 069 11 亞里斯多德:吾愛吾師,吾更愛真理 076 12 亞里斯多德:形而上學從何而來 080

13 亞里斯多德:存在是什麼 082 14 亞里斯多德:什麼是實體 086 15 亞里斯多德:實體是如何形成的 089 16 亞里斯多德:幸福是什麼 094 三、古希臘晚期哲學 098 01 古希臘哲學走向衰落 099 02 伊壁鳩魯主義 103 03 斯多葛主義 108 04 懷疑主義 113 小結:古希臘三賢和古希臘晚期哲學 116 第二篇章 中世紀基督教哲學 導言 中世紀信仰時代的哲學 122 一、基督教與基督教哲學 125 01 基督教的起源是什麼 126 02 耶穌基督到底是誰 130 03 基督教為什麼能與哲學結合 135 04 一個時間軸:從教父哲學到經院哲學 140 二、教

父哲學 144 01 奥古斯丁:真理與光照 145 02 奥古斯丁:創世與時間 148 03 奥古斯丁:原罪與救贖 150 三、經院哲學 153 01 安瑟爾謨:上帝存在的本體論證明 154 02 湯瑪斯·阿奎那:哲學與神學是什麼關係 157 03 湯瑪斯·阿奎那:上帝存在的五路證明 160 04 共相問題 163 05 奧康的剃刀 168 06 基督教哲學因何衰落 170 小結:中世紀基督教哲學 172 第三篇章 近代理性主義哲學 一、文藝復興時期的哲學及認識論的轉向 176 01 義大利文藝復興 177 02 皮科:人的發現 180 03 布魯諾:自然的發現 182 04 如何獲得真理性

知識 186 05 英國經驗論和大陸唯理論 190 二、早期經驗論哲學 195 01 培根:知識就是力量 196 02 培根:四個假像阻礙了什麼 198 03 培根:如何通過感覺經驗獲得確定的知識 201 04 霍布斯:如何形成知識 204 05 霍布斯:帶有機械色彩的唯物主義者 208 06 霍布斯:國家是如何產生的 210 三、唯理論哲學 213 01 笛卡爾:懷疑一切 214 02 笛卡爾:我思故我在 217 03 笛卡爾:“天賦觀念”從何而來 221 04 笛卡爾:心與物是什麼關係 226 05 伽桑狄:批判笛卡爾 230 06 馬勒伯朗士:對笛卡爾難題的解決 235 07 斯賓諾莎:

神即自然 239 08 斯賓諾莎:宇宙模型如何構成 244 09 斯賓諾莎:一切從“真觀念”出發 247 10 斯賓諾莎:自由是對必然性的認識 252 11 萊布尼茨:哲學上的二迷宮問題 254 12 萊布尼茨:單子如何構建世界 257 13 萊布尼茨:什麼是“前定和諧” 262 14 萊布尼茨:心靈是一塊“有紋路的大理石” 265 15 萊布尼茨:這是“最好的世界” 269 16 萊布尼茨:“惡”從哪裡來 273 小結:唯理論哲學 279 四、經驗論哲學 287 01 洛克:批判“天賦觀念” 288 02 洛克:知識從哪裡來 291 03 洛克:什麼是簡單觀念 294 04 洛克:什麼是複雜

觀念 296 05 洛克:社會契約論和三權分立 301 06 貝克萊:物是觀念的集合 305 07 貝克萊:存在就是被感知 309 08 貝克萊:物質怎麼成了虛無 313 09 貝克萊:肯定精神實體——心靈 317 10 貝克萊:肯定精神實體——上帝 320 11 休謨:知覺是什麼 323 12 休謨:物質、精神和上帝都是不可知的 327 13 休謨:任何事物都有原因嗎 332 14 休謨:因果關係真的靠譜嗎 336 15 經驗論走向死胡同 341 小結:經驗論哲學 345 五、法國啟蒙哲學 354 01 啟蒙運動 355 02 伏爾泰:自然神論 357 03 孟德斯鳩:什麼是法的精神 359

04 盧梭:人類不平等的起源和基礎是什麼 363 第四篇章 德國古典哲學 導言 一座不朽的豐碑 370 一、康得 373 01 康得,人類閃耀之星 374 02 康得的終極關懷:人是什麼 377 03 康得:三大批判講了什麼 381 04 康得:為什麼要批判“理性” 386 05 康得:一場偉大的“哥白尼式的革命” 391 06 康得:一個是現象界,一個是自在之物 395 07 康得:限制知識,為道德和信仰留下地盤 399 08 康得:什麼是先天綜合判斷 402 09 康得:先驗感性論 410 10 康得:先驗知性論 418 11 康得:先驗理性論 432 12 康得:實踐哲學 446 1

3 康得:人是自由的嗎 448 14 康得:道德律是一種絕對命令 451 15 康得:人是目的,而不是手段 455 小結:康得哲學 460 二、黑格爾 468 01 黑格,一趟精神的探險之旅 469 02 黑格爾:實體即主體 476 03 黑格爾:什麼是能動的辯證法 479 04 黑格爾:世界的邏輯結構是什麼 483 05 黑格爾:傳統哲學就此終結了嗎 488 參考書目 493 後 記 497

亞里斯多德幸福進入發燒排行的影片

三十二歲,祝我生日快樂,能活到今天,我已經非常幸運。在十八世紀中期,歐洲與美洲的預期壽命僅三十五歲,如果把資料放大到全地球,預期壽命則降低到二十九歲,這樣看來我幾乎是完成了一輩子!我能夠一早坐在咖啡廳想著「我活到了今天代表什麼」就表示我同時擁有生命、健康、自由這三個讓幸福成立的最基本條件。過去我低估了它們的重要性,直到身邊有人失去了它們,才像個被惡夢驚醒的人一樣,深吸一口氣,心想活著真好,醒了的感覺真好。

-

幸福是什麼呢?幸福應該是生活過得有意義吧!那什麼是有意義呢?心理學家羅伊鮑斯特帶領團隊縝密的設計了一連串調查方法,試著找出是什麼東西讓大家覺得生命有意義。結果呢,發現有許多讓人覺得快樂的活動也讓受測者覺得生命有意義,包括與他人連結、覺得有收穫、覺得不孤單、覺得不無聊等等。但是也有一些項目能夠讓人開心但是不讓人覺得有意義,甚至反而會削弱了人生意義。

-

認識的人越來越多,對於世界的輪廓就越來越鮮明,有些人過得快樂卻不一定有意義,儘管他們有健康、有財富、生活多采多姿且充實。但是呢,生活有意義的人卻不見得擁有這些。快樂的人活在當下,生命有意義的人去詮釋過去、去想望未來。

-

幸福人生的最後一個層面,或許就是意義和目的,呼應了亞里斯多德的eudaemonia,也就是自我實現。人會為了讓生命歷程圓滿而做出短期不快樂的決定。例如生兒育女,父母從孩子身上找到意義,卻未必找到快樂。與朋友消磨時間快樂,但是與朋友一起成長與探索意義則充滿意義。

-

壓力、煩惱、挑戰、掙扎不會讓人生快樂,卻有機會帶來意義。用米蘭昆德拉的話是「Man thinks, God laughs」,他不是喜歡自虐、喜歡自找麻煩,他是在追逐更遠大的目標。你曾經也覺得人生最大的意義是追求快樂嗎?或至少你曾經隨口說過「人生不快樂就沒意義了嘛!」我有欸,但我現在不這麼認為了,我想說服你,快樂是相對狹隘的概念,所以進步追求的不會只是永無止境增加快樂、讓越來越多人活得飄飄欲仙。世界上還有很多不快樂等待我們去解決。生命的意義沒有上限。

教保服務人員融合教育專業知能與幸福感之相關研究

為了解決亞里斯多德幸福 的問題,作者林欣儀 這樣論述:

本研究旨在探討臺灣地區公私立教保服務人員融合教育專業知能與幸福感之現況、差異性與相關性。本研究採問卷調查法,以自編問卷為研究工具,以臺灣地區公私立教保服務人員為研究對象,以分層隨機抽樣方式,抽取800位臺灣地區公私立幼兒園教保服務人員,取得有效樣本數為722份。研究者以描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析及皮爾森積差相關等統計方法進行分析。本研究結果如以下五點:一、教保服務人員在融合教育專業知能具備程度達中上程度,在「課程與班級經營」得分最高,其次依序為「親師合作」、「行政支援」。二、教保服務人員在帶領融合班級之幸福感達中上程度,在「情緒」得分最高,其次依序為「認知」、「生活滿意

」。三、教保服務人員在融合教育專業知能的具備程度會因為服務的幼兒園類型、職務、學歷、個人收入、融合班經驗、是否具特教相關證照以及參與相關研習時數多寡等背景變項不同,而達顯著差異。四、教保服務人員在帶領融合班級的幸福感會因為服務的幼兒園類型、職務、學歷、個人收入、融合班經驗、是否具特教相關證照以及參與相關研習時數多寡等背景變項不同,而達顯著差異。五、教保服務人員在融合教育專業知能與帶領融合班級之幸福感達顯著高度正相關。 最後,依據研究結果,提出相關建議,以提供教育主管機關、教保服務人員,以及後續研究者參考。

為什麼法國高中要考哲學?:年輕人要學會思考,然後決定自己要怎樣的「幸福」!

為了解決亞里斯多德幸福 的問題,作者坂本尚志 這樣論述:

法國高中會考分為三類,普通類、技術類與職業類, 想進大學?各類組科目不盡相同,但有一科共同必考,就是「哲學」, 最重要的第一天第一堂筆試就考,時間長達4小時。 哲學要考什麼呢?法國高中生們要試著申論以下這些問題: 「我有權利去做的事,是否都是正確的?」 「藝術作品一定是美的嗎?」 「人能用理性思維說明一切嗎?」 根據這20年來的會考題目統計, 關於「自由」的論述排名第一,「幸福」列為十大。 乍看之下你一定會問:這種問題,高中生回答得出來嗎? 當然可以,因為法國高中的最後一個學年是「哲學年」, 孩子天天都沉

浸在哲學思考中。 作者坂本尚志曾在法國居住10年,之後回到日本任教, 他認為,法國人之所以如此重視哲學教育,並不是要培養哲學家, 出題時更不會要學生背誦哲學史, 而是要透過這種知識模型,幫助學生整合所學知識、鍛鍊思考, 最終養成可獨立批判思考的能力。 ◎哲學會考怎麼培養思考能力?從哲學思考模型來練習。 學生下筆前要先「詰問」題目:這題問了什麼?怎麼問的? 而且要對題目的動詞和副詞等細節非常敏感, 更要找出題目中隱含的矛盾和對立,提出具體的解決方案。 ◎撰寫哲學小論文,從文章大綱開始。怎麼寫?書裡實際演練! 寫文章之前,要先寫大綱,下筆前得決定好

「骨架」:導入、展開、結論。 然後再從結論回顧論述過程,還有,得正確引用名家名言。 ◎年年都會出現的考題:幸福是什麼? 亞里斯多德說幸福是「至善」, 斯多噶學派則說幸福是捨棄無益的欲望。 康德認為幸福是個人的事,邊沁卻追求最多數人的最大幸福。 可是,叔本華認為幸福是幻影,尼采也認為生命的目的不是幸福。 那麼,屬於你自己的幸福,到底是什麼?你得自己做答。 本書的最後並摘錄教授與學生的對話過程,讓你一步步思考: 幸福是應該盡一切努力去實現的目的嗎? 能在孤獨中得到幸福嗎?幸福也是社會的問題? 為了幸福,所以我們必須要工作? 什麼都不想要,算是幸

福嗎? 幸福是什麼,你有答案嗎? 你可以先聽聽法國高中生的答案。 各界推薦 「法國宅媽der不負責觀察手扎」版主/法國宅媽Deines 長榮大學應用哲學系助理教授、法國波爾多蒙田大學哲學博士/洪菁勵 知名作家/御姊愛

論學用合一:基於札格澤博斯基德行理論的視角

為了解決亞里斯多德幸福 的問題,作者李惠美 這樣論述:

本文以Linda Trinkaus Zagzebski (琳達・特林考斯・札格澤博斯基)的德行論視角作為論述之理論基礎。Zagzebski提出在知識論中運用以德行為本作為理論架構,本文認為她所採取的實行者為本的純粹德行論立場,可作為思考「學用合一」的參照,合一在實行者,也就是學習的主體自身之上。「學用合一」之「用」的意義不是人成為「被使用」的工具,而是人能「實踐」所學、成就自身。更進一步來說,若將「德行」作為學習的目標:「學以致『德』」,相信將較以「學以致『用』」作為教育目標來的更加適宜。從Zagzebski對於德行本性的研究與討論,可讓人掌握「學以致德」之真意。而從她對於德行的定義,我們可

以從引發學習動機、提高可靠成功實現自我目的之可能性與達成度,兩方面學習與養成德行。透過「整全」此一高階德行對人的功能性合一進行肯認與整合,理智德行與道德德行可合一於實行者主體之上,達成自我的合一。另外,Zagzebski提出強化phronesis(實踐智慧)的理論面向,無論在道德德行上、理智德行上、以及理智德行與道德德行之間,發揮其理論面的功能以及實踐面的作用,將有助於具體落實「學德合一」的教育目的。基於Zagzebski實行者為本的德行論與模範者論的立場,我們可透過模範者的德行所呈現的身與心、知與行的實踐過程,學習與效仿模範者,據以成人、成聖。「學德合一」在於學習成為整全合一的人,進而「學以

成聖」,學習模範者做為德行的典範與楷模。Zagzebski認為品格倫理學可以闡明行動的道德性和信念的道德性之間的合一。而採取敘事文學、實證研究、心理分析等取向,描述道德主體生命的細節,將可作為道德理論研究與道德教育學習的基礎。故本文認為「學德合一」較「學用合一」更適宜作為人的教育目的,以學習成己且達人。

想知道亞里斯多德幸福更多一定要看下面主題

亞里斯多德幸福的網路口碑排行榜

-

#1.亞理斯多德幸福論 - 阿摩線上測驗

亞里斯多德 的德行論亞里斯多德的倫理學中主要包括四個立場:目的論、幸福論、德性論和中庸論。 這門學問要探討的是人生的目的、人生的至善,以及人的行為及其原理。 於 yamol.tw -

#2.亞里斯多德論德行與幸福 - 期刊篇目查詢-詳情

作者主張,亞里斯多德對德行的與幸福的論述,反映出希臘人倫理思想上的共識,並將他的發現 ... The writer suggests what Aristotle says about virtue and happiness ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#3.亞里斯多德幸福的定義完整相關資訊 - 輕鬆健身去

Happiness - 幸福- 國家教育研究院雙語詞彙其後亞里斯多德(Aristotle, 384~322 B.C.)在〔尼高邁倫理學〕(Nichomachean Ethics)一書中肯定「幸福是人類的善(human ... 於 fitnesssource1.com -

#4.亞里斯多德會如何看待韓國瑜的政策? - 宗宗大學- Blink 佈告欄

整體的幸福不單只是經濟上的好,而是要整個環境都要好,舉凡:政治、法律、教育、社會、自然、宗教、……等涉及一切人類生活之行為都要好,才會達到真正的 ... 於 blink.com.tw -

#5.亞里斯多德最高善問題 - 愛情#小三#出軌#婚姻#伴侶

... 一)根據亞里斯多德的主張,一個值得過的、理想的或幸福的生活,就是依據最完滿的德行而活。 ... 四)問題:如果實用智慧是知性德行,理性的行為怎麼可能和道德永遠 ... 於 hkskylove.com -

#6.论赫费道德哲学与亚里士多德幸福论及康德自律论之关系

亚里士多德幸福论和康德自律论是两个不同的模式,前者反思行为的遵循,由目的之满足与否来评价行为的道德价值,是以获得幸福为目标的实践道德哲学;后者反思行为的 ... 於 www.zjujournals.com -

#7.什麼是幸福?怎樣才能找到?亞里斯多德這樣說

幸福 的黃金比例 ... 根據亞里斯多德的說法,人類是唯一擁有理性的生物,人類是動物界中的聰明小子,思考則是人類的使命,因為這件事他比所有其他動物都做得 ... 於 news.readmoo.com -

#8.再谈亚里士多德的德性幸福观

论文关键词:幸福至善德性快乐公正的现实活动论文摘要:什么是幸福这个问题,在哲学中,是个极其重要的伦理学范畴。古往今来不同的人具有不同的理解, ... 於 www.wenmi.com -

#9.法國高中生必讀的哲學!幸福到底是什麼? | 一流人| 遠見雜誌

對於古希臘哲學家亞里斯多德來說,幸福是所有事物中最渴望的,也是最好的。他在《尼各馬科倫理學》中,將幸福描述為「至善」。 亞里斯多德將善分為 ... 於 www.gvm.com.tw -

#10.幸福是否有祕訣?聽聽史上最偉大的10位哲學家怎麼說

「幸福取決於我們自己。」 (Happiness depends upon ourselves.) 在古希臘時期,亞里斯多德、柏拉圖(Plato)、蘇格拉底(Socrates ... 於 www.beautimode.com -

#11.人類導師亞里士多德教你什麼才是真正的幸福與快樂 - 人人焦點

幸福 是生命的自然目的,行爲所能達到的全部善的頂點就是幸福。亞里士多德把人類生活分爲三類:一是追求財富和滿足各種欲望的生活;二是政治生活,泛指參與 ... 於 ppfocus.com -

#12.關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定 - 博客來

書名:關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思考、選擇和行動。,原文名稱:Aristotle's Way: How Ancient Wisdom Can ... 於 www.books.com.tw -

#13.捐贈多少才是高尚慷慨?聽聽亞里斯多德怎麼說 - 工商時報

他提到的慈善公益之舉包括建造神廟、向神獻祭、資助合唱團、整備戰艦,或為市民提供盛宴。有德者這麼做是出於自願、十分樂意,因這項行為本身令他感到幸福 ... 於 ctee.com.tw -

#14.Aristotle幸福論觀點下的致福之道與幸福的脆弱性

惟教育面對各種運氣因子作用力的無力. 處,則尚待給予平衡性的強調。 關鍵詞:Aristotle、幸福、品德教育、運氣機運、德行. 陳伊琳,國立臺灣大學師資培育中心 ... 於 www.edubook.com.tw -

#15.怎麼樣才能擁有幸福人生?哲學家亞里斯多德教我的事

eudaimonia希臘文- 亞里斯多德說,人生的最終目標就是eudaimonia,這個希臘文指的是「發揮自我潛能,過著幸福的人生,如同植物欣欣向榮」的狀態。如果你的心裡 ... 於 1applehealth.com -

#16.幸福是否有祕訣?聽聽史上最偉大的10位哲學家怎麼說| 遠見雜誌

也許聽聽史上最偉大10位哲學家追求幸福的祕訣,你會在心底獲得由衷感佩… ... 在古希臘時期,亞里斯多德、柏拉圖(Plato)、蘇格拉底(Socrates)三人 ... 於 today.line.me -

#17.現代人必須知道的財富與幸福哲學- 書香世界 - RFI

史紀德斯基父子首先解釋凱因斯為何錯了,接著說明經濟學是一種道德、而不是真正的科學。他們對美好生活這概念,上溯亞里斯多德、下探現今,指出現代 ... 於 www.rfi.fr -

#18.EQ:決定一生幸福與成就的永恆力量〔全球暢銷20週年.典藏 ...

前言│亞里斯多德的挑戰. 任何人都會生氣,這沒什麼難的。但要能適時適所、以適當的方式對適當的對象恰如其分地生氣,可就難上加難。 ——亞里斯多 ... 於 www.readingtimes.com.tw -

#19.不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思考 - 飛比價格

關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思考那裏買最便宜?,提供關於人生你可以問問亞里斯多德不做決定等於讓別人決定你幸福是有 ... 於 feebee.com.tw -

#20.追求幸福— 閱讀「關於人生,你可以問問亞里斯多德」之我思

亞里斯多德 是最符合現代人需求之超高CP 值哲學家,他以人類. 經驗為本,強調理性思考、主動作為、實踐良善,考慮個別差異、注. 重中庸之道……在這個資訊與價值瞬息萬變的不 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#21.理論思考抑或德性活動整體?亞里斯多德論幸福 - 臺灣聯合大學 ...

亞里斯多德 在《尼各馬可倫理學》中探問:「什麼是幸福(εὐδαιμονία, eudaimonia)?」這一問題,並且探討我們如何能夠達到這種狀態。他從幸福的形式著手,透過目的論體系 ... 於 etd.lib.nctu.edu.tw -

#22.你可以問問亞里斯多德》:嫉妒會阻礙幸福,還是人生的驅動力?

文:伊迪絲.霍爾(Edith Hall). 嫉妒會阻礙幸福,還是人生的驅動力? 亞里斯多德深刻地寫出嫉妒、憤怒和仇恨這三種暗黑的衝動。 於 www.thenewslens.com -

#23.《關於人生,你可以問問亞里斯多德(Aristotle's Way)》讀後感

根據書中的定義,最值得人用上一生追求的目標便是「幸福」,而亞里斯多德式的幸福,則是透過實踐科學,在人生歷程中理性而有序地實現自我價值,同時於世界有所助益。 馬斯 ... 於 littlethings0800.wixsite.com -

#24.天主教輔仁大學課程大綱

包含蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德,以及伊比鳩魯學派、斯多噶學派都對此主題提出看法。 其中一種代表性的思想就是認為幸福人生取決於德行,德行即心靈的修養,以亞 ... 於 140.136.251.64 -

#25.亞里斯多德- PChome線上購物

關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思考、選擇和行動。 作者: 伊迪絲.霍爾(edith hall); 出版社 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#26.打造幸福的人生《關於人生,你可以問問亞里斯多德》 讀後感

亞里斯多德 哲學系統中對於人生的看法,包含以經驗為主軸,鼓勵人. 理性慎思,依據外在情況及自我認知做出適當選擇,以逐步實現潛能,. 追求幸福的人生。 於 dep-personnel.hccg.gov.tw -

#27.【亞里斯多德倫理學幸福論】與【亞里斯多德 ... - dow10k logo

恐怕是人人各有不同的觀點。本文希望從亞里斯多德(Aristotle)的《尼各馬科倫理學》(Nicomachean Ethics)一書中,對於「幸福」(eudaimonia, happiness )的討論做 ... 於 dow10k.com -

#28.問問亞里斯多德你可以決定幸福人生~~ 有意識的思考

問問亞里斯多德你可以決定幸福人生~~. 有意識的思考、選擇和行動. 生平第一次關注到閱讀心得寫作競賽,全拜新冠肺炎疫情所賜! 原本下班、休假,視旅行、美食、逛街、亂 ... 於 www.ntin.edu.tw -

#29.關於亞里士多德幸福觀的最後探討! - 每日頭條

亞里士多德說:幸福是最高之善,是靈魂合乎德性(美德)的生活。我們的「純粹理性活動」要高於現實中的「實踐活動」。因為,雖然合乎德性的生活是幸福的, ... 於 kknews.cc -

#30.是道德功能失常的跡象:《關於人生,你可以問問亞里斯多德》

文|伊迪絲.霍爾(Edith Hall) 譯|鄭淑芬. 人類並非生來就能實行亞里斯多德所說的美德,其中結合了理性、情感和社交互動,卻有培養它們的潛能。 於 www.mplus.com.tw -

#31.〔亞里斯多德倫理學〕 - 教育百科

〔倫理學〕為希臘哲學家亞里斯多德(Aristotle, 384~322 B.C.)所著。 ... 其所探討的內容為:第一卷探討目的之區分:幸福為至善及道德之分類。第二卷探討道德之性質: ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#32.亞里斯多德:「我不認為你很幸福!」

對一般人而言,自我福祉的追求不外乎財富、榮耀與肉慾。但是這並不是Aristotle心中人類福祉的全貌,因此他提出了eudaimonia的概念,也就是英文的Happiness ... 於 thinkerfortruth.wordpress.com -

#33.伦理学中的幸福问题——以亚里士多德为中心

就此,我们甚至可以说,希腊伦理学家们的学说都可称作幸福论,所不同的只是他们对幸福的具体内容和通向幸福的途径理解不同,比如,苏格拉底和斯多亚学派倾向于认为德性和 ... 於 xbzs.ecnu.edu.cn -

#34.時下人常說:「一定要幸福喔。」嘿嘿!幸福是啥東東!?(之一)

左圖:亞里斯多德‧右圖:右邊人物﹞ 今天,上網友的留言版,見到有這樣的一則留言: 「情人節快樂‧一定要幸福喔」。因為最近再次閱讀了亞里斯多德所著 ... 於 blog.udn.com -

#35.「關於人生,你可以問問亞里斯多德」 讀後感

第二種人追求名聲與. 榮譽,至於第三種人則是把了解世界及滿足心智視為人生目標的類型,. 而最後這類群體的人便是本文後面將探討追求更高層次滿足,也就是. 「幸福」的人。 於 www.tycg.gov.tw -

#36.Aristotle幸福論觀點下的致福之道與

處,則尚待給予平衡性的強調。 關鍵詞: Aristotle 、幸福、品德教育、運氣/機運、德行. 陳伊琳,國立臺灣大學師資培育 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#37.充滿現代精神的古哲智慧 《關於人生, 你可以問問亞里斯多德 ...

專書旨意、分析:. 本書一共分為十個章節,分別為幸福、潛能、決定、溝通、認識自己、. 意圖、愛、群體、閒暇以及面對死亡。以下將簡單分析每章節所要呈. 現的旨意。 【第 ... 於 www.luzhou.ntpc.gov.tw -

#38.【你的煩惱,哲學家早有答案】亞里斯多德的「人生哲學」 - 報橘

他說道:「幸福無非是『活動』,其本身就是目的。」 這究竟是什麼意思呢? 亞里斯多德所指的行動,換個方式來說,就是目的是「外在 ... 於 buzzorange.com -

#39.亚里士多德:幸福生活的黄金比例 - 网易

不管怎么说,亚里士多德认为,这个人生的幸福,就是人类最终与最究竟的追求目标。有些东西我们之所以想要,只不过是为了达成其他的目标,比如金钱、 ... 於 www.163.com -

#40.惹得柏拉圖很不開心…亞里斯多德其實是個叛逆潮男啊 - 風傳媒

亞里斯多德 太注重打扮,花太多心思在衣服鞋子上。他的髮型也不討柏拉圖的歡心,手上常戴著好幾個戒指,簡直像在炫耀似的。而且亞里斯多 ... 於 www.storm.mg -

#41.二、亞里斯多德倫理學的基本概念

二、亞里斯多德倫理學的基本概念. (三)最高善(the highest good)—幸福(eudaimonia). (1)英文將eudaimonia譯成happiness會誤導,因為它指的是:一個人潛力的完全 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#42.關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定

關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定,等於讓別人決定你. ... 本的實踐科學國立台灣大學哲學系教授苑舉正 地圖 年表 前言 第一章幸福Happiness 於 www.wunanbooks.com.tw -

#43.談談亞里士多德實踐哲學的理論特質 - 陳柏達的網誌

神是純形式和純實現,無所依賴,所以無一刻不在沉思的佳境中,不在思想之自我統一中。「神是快樂而幸福的;但神之所以為至樂而全福,無所憑於外物諸善,他一切 ... 於 chenboda.pixnet.net -

#44.道德推理:德性倫理學 - myweb

亞里斯多德 (Aristotle, 384-322 B.C.)以德性(aretē/virtue)為基礎的幸福論主張. 2.柏拉圖(Plato, 429-347 B.C.)如何論證追求德性的必要性. 3.柏拉圖與亞里斯多德論幸福 ... 於 myweb.scu.edu.tw -

#45.幸福,從為自已的人生負責開始-《關於人生,你可以問問亞 ...

亞里斯多德 詮釋的幸福,不是對物質、名利的滿足,而是靈魂的幸福。每個人都能選擇藉由修習德行讓自已和周遭的人變得更好,德行也不會被外在變動奪走。 於 matters.news -

#46.亚里士多德幸福论 - 关于使用百度文库

亚里士多德幸福论摘要:亚里士多德在其著作《尼各马可伦理学》中,从理性和感性的角度论述了对幸福的观点。从理性的角度认为,在善的体系中,那个最好的、 ... 於 wenku.baidu.com -

#47.亞里斯多德幸福 - Cloudtree

亞里斯多德 說,就算死的時候幸福,死後的幸福也是不能保證的。 就像前述的思想遊戲所呈現的,我們想像中的成功人生,遠不僅僅是死前的人生是否過得幸福,我們的人生 ... 於 www.cloudtree.me -

#48.你快樂嗎? 10位哲學家分享「幸福秘密」...正能量滿滿

亞里斯多德 (Aristotle):「幸福取決於自己。」 亞里斯多德、柏拉圖及蘇格拉底三人鞏固西方哲學家思考,他們認為幸福要靠自己創造,自己有責任保護。 於 health.ettoday.net -

#49.關於人生,你可以問問亞里斯多德| 每月一書

作者以淺近的語言和生活實例,為你我與古代賢哲間搭起橋樑,闡釋亞里斯多德的哲思, ... 從人類經驗出發,帶你好好想清楚自己,從幸福、慎思、認識自己到群體關係, ... 於 www.typc.mohw.gov.tw -

#50.關於人生,你可以問問亞里斯多德 - 國家文官學院

書名/ 關於人生,你可以問問亞里斯多德; 作者/ Edith Hall; 出版社/ 仲間; 出版日期/ 2019. 不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思考、選擇和行動。 於 www.nacs.gov.tw -

#51.亞里斯多德幸福法國高中生必讀的哲學!幸福到底是什麼? - Vnfp

亞里斯多德幸福 是「至善」! 對於古希臘哲學家亞里斯多德來說,幸福是所有事物中最渴望的,也是最好的。他在《尼各馬科倫理學》中,將幸福描述為「至善」。 亞里斯多德 ... 於 www.koronazino.co -

#52.以亞里斯多德、先秦孔孟為探討 - CORE

在亞氏的生命哲學裡,被視為生命的價值及倫理生活的最高追求目標。 二、幸福的本質意義――理性生活. 研究亞里斯多德思想的學者Mure(G.R.G. Mure) ... 於 core.ac.uk -

#53.《尼各馬科倫理學》的友誼之本: 探究「理性自愛」的問題及 ...

亞里斯多德 倫理學的目的不在教. 導人們做出實質的道德判斷,即行為的對或錯,義務所必須或良心所不容,而是. 從檢視當前對幸福與德行的概念為何,引導出亞氏所推介的「幸福 ... 於 oldthinker.nccu.edu.tw -

#54.十五歲的青春探索亞里斯多德:為人生的目的是追求幸福

十五歲的青春探索亞里斯多德:為人生的目的是追求幸福. 許多人第一個重要的探索與思考,誕生在青春期,探索的結果會成為未來詮釋世界的原型,更會確認 ... 於 www.cw.com.tw -

#55.亞里斯多德幸福論在PTT/Dcard完整相關資訊

亞里斯多德 (Aristotle, 384~322 B.C.)在〔尼高邁倫理學〕(Nicomachean Ethics)中, ... | 幸福- 維基百科,自由的百科全書目次· 1 哲學、思想、宗教的觀點 ... 於 historyslice.com -

#56.理性清澈與人生幸福 亞里斯多德 - 洪建全教育文化基金會|

理性清澈與人生幸福─亞里斯多德. 列印. 關於「閱讀哲學家」系列「閱讀哲學家系列」課程將以三年的時間,介紹九位見解明確、方法清晰、系統完備,並且對現實人生有深刻 ... 於 www.hfec.org.tw -

#57.NCU Institutional Repository-博碩士論文88124008 詳細資訊

摘要(中), 本論文旨在探討亞里斯多德《尼各馬科倫理學》(Nicomachean Ethics)之「幸福」(Eudaimonia)概念的涵義。由於當代德行倫理學的發展,使得 ... 於 ir.lib.ncu.edu.tw -

#58.亚里士多德的幸福观!常人看不懂,更做不到!

亚里士多德幸福观或伦理观到底如何呢?哲学诗画今天摘选了一些片段,和大家一起认识,提高。 在西方的哲学著作中,亚里士 ... 於 www.sohu.com -

#59.亞里斯多德論人生目的 - 隨意窩

亞里斯多德 主張人要追求善、追求幸福、追求美德,認為人生目的高於手段和工具,反對享樂主義的極端快樂追求、反對功利主義的單純有用、反對金錢萬能財富至上。這些理論論述 ... 於 blog.xuite.net -

#60.閱讀摘要:關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定

簡介:本書以簡潔有力的方式介紹亞里斯多德的思想與實踐,從10個方面:幸福(Happiness)、潛能(Potential)、決定(Decisions)、溝通(Communication)、 ... 於 leolicheng.wordpress.com -

#61.Happiness - 幸福 - 國家教育研究院雙語詞彙

其後亞里斯多德(Aristotle, 384~322 B.C.)在〔尼高邁倫理學〕(Nichomachean Ethics)一書中肯定「幸福是人類的善(human good)」,是人生追求的最終目的。亞里斯多德並 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#62.亞里士多德(Aristotle)的幸福論(1).ppt

View 亞里士多德(Aristotle)的幸福論(1).ppt from UGED 2321 at The Chinese University of Hong Kong. 亞里士多德(Aristotle) 的幸福論(Αριστοτέλης. 於 www.coursehero.com -

#63.關於獲得幸福,亞里斯多德教你怎麼辦? - IC975

亞里斯多德 說,人生的最終目標就是幸福,幸福是一種持續時間較長的心靈的滿足。 於 www.ic975.com -

#64.關於人生, 你可以問問亞里斯多德: 不做決定, 等於讓別人 ... - 誠品

幸福, 是有意識的思考、選擇和行動。 | 誠品線上. Aristotle's Way: How Ancient Wisdom Can Change Your Life. 作者, 伊迪絲. 於 www.eslite.com -

#65.快樂哪裡找?其實來自於那些微不足道的小事 - 安可人生

Eudaimonia常翻譯成「幸福∕快樂」(happiness),所以很多人覺得「幸福是至善」、「人生的主要目的是追求幸福」之類的說法是亞里斯多德的主張。 於 ankemedia.com -

#66.只要下定決心要多快樂,就會有多快樂|伊迪絲.霍爾 - 閱讀人

這句話宣示,人生至善的三件事是「正義、健康和達成個人的想望。」亞里斯多德極不認同。依照他的想法,人類生命的終極目的,就是「幸福」而已,意思是 ... 於 www.read-life.com -

#67.【淺談】 倫理學:亞里斯多德倫理學 - 深藍論壇

最高善(eudaimonia):一個人的潛力完全發揮得滿意人生。│└目的論一、幸福的定義幸福是最高的善、幸福是所有追求的終極的目的,追求幸福就是為了 ... 於 www.student.tw -

#68.道德-幸福的必要條件

2006年7月英國來斯特大學的社會心理學家的研究指出,全世界最幸福 ... 希臘哲學家亞里斯多德(Aristotle, 384-322 BC)在他的倫理學著作中論. 稱:道德是美好人生的必要 ... 於 www.yct.com.tw -

#69.莊子幸福嗎? 從亞里斯多德看莊子 - OGE

亞指出的默觀為對真理的理性思考,使. 能獲得最高的幸福,而進行默觀唯一需要的是閑暇(skole/leisure). (The Nicomachean Ethics 1177a18–21; 黃藿181)。除生命必須的 ... 於 www.oge.cuhk.edu.hk -

#70.關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定 - 蝦皮購物

從幸福、慎思、認識自己到群體關係,他層層探問「為人」的十個根本學問, 那些原本看似高標的道德真理,在一步步推演、思索的路上,變得格外親切與實用, 你也隨之內化了 ... 於 shopee.tw -

#71.亞里斯多德對幸福的一致性理解

亞里斯多德 ; 幸福 ; 理智論與包容論 ; 沉思生活 ; Aristotle ; Happiness ; Intellectualism and Inclusivism ; The Contemplative Life. 於 www.airitilibrary.com -

#72.No.63 亞里士多德論運氣與幸福|城與邦

亞里士多德論運氣與幸福[1]. 作者|吳攀簡介|北京大學政府管理學院興趣|英國政治思想史;中國近代思想史. 前言. 本文通過對《尼各馬可倫理學》 ... 於 chengyubang.blogspot.com -

#73.La Vie - 「幸福是把靈魂安放在最適當的位置。」 “ Happiness ...

幸福 是把靈魂安放在最適當的位置。」 “ Happiness is the settling of the soul into its most appropriate spot ”. - Aristotle 亞里斯多德(B.C.384-B.C.322), ... 於 m.facebook.com -

#74.我們在追求什麼(七) :亞里士多德的「快樂」 - 香港01

不是追求某種外在的東西,而是將自己本性或特質發揮出來。 喜歡哲學的朋友,一定聽過希臘哲學家亞里士多德(Aristotle)的大名。他是柏拉圖 ... 於 www.hk01.com -

#75.公務人員專書閱讀心得寫作送審作品資料表 - 台中榮總

因此,亞里斯多. 德學派的特點和思想就是:生活在這樣的社會群體裡,必須要理性地. 思考、做出道德選擇,藉由健全的樂趣引導我們追求善,且促進自己. 和他人的幸福。1986 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#76.亞里斯多德幸福的定義談談亞里士多德實踐哲學的理論特質

I.13, 1107a7-8) 乃是亞里斯多德對於幸福的定義,亞氏在此定義所謂幸福即為德的活動;而後者(NE. I.7, 1098a23-25)除了定義幸福為德的活動外,由於亞氏的德行有二類而 ... 於 www.rakurakulf.co -

#77.4、【原创】亚里士多德的“幸福-道德”论 - 知乎专栏

亚里士多德的“幸福-道德”论在哲学和伦理学说史上,亚里士多德对幸福(eudaimonia)做出了最为经典的哲学阐述。其基本观点为:幸福是表现和合符德性的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#78.關於人生,你可以問問亞里斯多德的價格推薦 - BigGo

... 問問亞里斯多德價格推薦共71筆商品。包含48筆拍賣、13筆商城.快搜尋「關於人生,你可以問問亞里斯多德」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#79.西洋哲學史Week 12 - Aristotle (續)

西洋哲學史Week 12 - Aristotle (續) # Aristotle (續) ## The Human Good 在亞里斯多德的思想裡面,form/matter 是最核心的思想. 於 hackmd.io -

#80.關於人生, 你可以問問亞里斯多德

不論天地、不談神祇,從人類經驗出發的亞里斯多德,只是帶著你「好好想清楚自. 己」。從幸福、慎思、認識自己到群體關係,他層層探問「為人」的十個根本學問,那些. 於 tsvs.tc.edu.tw -

#81.活動歷程- 長榮大學

活動內容. 導讀書目:《尼各馬可倫理學》(Nicomachean Ethics) 書目作者:亞里斯多德(Aristotle) 《尼各馬科倫理學》的中心議題在於「幸福」,將之視為人生最終目的與 ... 於 act.cjcu.edu.tw -

#82.亞里斯多德論幸福(碩士論文) - 國立清華大學哲學研究所

亞里斯多德 論幸福(碩士論文). 畢業年份/ 學期: 2020年/6月. 學生姓名: 陳揚升. 陳揚升碩士論文全文.pdf. 瀏覽數:53. 友善列印. 分享. 於 philos.site.nthu.edu.tw -

#83.關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定 - 讀冊

關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思考、選擇和行動。 的書籍與價格搜尋結果, 共有3筆. 還有關於人生,你可以問問亞里斯 ... 於 www.taaze.tw -

#84.【myBook】關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定

推薦【myBook】關於人生,你可以問問亞里斯多德:不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思(電子書), 隨身充實知識,真方便!,即買即看,免運省荷包!, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#85.關於人生你可以問問亞里斯多德

不做決定,等於讓別人決定你。幸福,是有意識的思考、選擇. 和行動。 亞里斯多德的「慎思」「審慎地思考」重點不在於最後目標,而是選. 擇最好的方法來達成目標例如, ... 於 www.vac.gov.tw -

#86.幸福- 維基百科,自由的百科全書

將幸福視為道德上的最高追求,並以能否帶來幸福作為判斷行為臧否之標準的思想,則被稱為「幸福主義」。古典幸福主義的代表是亞里斯多德,而功利主義則是 ... 於 zh.wikipedia.org -

#87.亞里士多德幸福完整相關資訊

Happiness - 幸福- 國家教育研究院雙語詞彙其後亞里斯多德(Aristotle, 384~322 B.C.)在〔尼高邁倫理學〕(Nichomachean Ethics)一書中肯定「幸福是人類的善(human ... 於 culturekr.com -

#88.比幸福還要更幸福的字:Eudaimonia | The School of Life Taipei

古希臘文Eudaimonia通常翻譯為「幸福」,它真正的意義其實是一種更深沉的滿足感——當你擁有完滿豐富的工作和愛情生活。哲學家柏拉圖與亞里斯多德皆崇尚此概念。 於 www.theschooloflife.com -

#89.试论亚里士多德的幸福观

摘要:亚里士多德作为古希腊思想的集大成者,形成了自己的伦理思想体系,这样一个思想体系起于对“幸福”的追问,并且其落脚点和归宿依然在“幸福. 於 www.xzbu.com -

#90.關於人生,你可以問問亞里斯多德 - 哲學新媒體

無聊不僅是和平的敵人,也是幸福的敵人。 本書特色 ◎亞里斯多德是最符合現代人需求的哲學家以人類經驗為本,強調理性思考、 ... 於 philomedium.com -

#91.人生哲學

作者從亞里斯. 多德名言:「人類生命的終極目的,就是幸福而已。」敘說起,我. 們該如何做才能找到一個志向來實現潛能,同時努力修正行為,. 成為最好的自己 ... 於 person.ccu.edu.tw -

#92.「關於人生,你可以問問亞里斯多德」 閱讀心得

在追求幸福的過程中,人要依. 靠什麼才能夠確定,自己一直是走在正確的道路上呢?」,對生命. 有透徹、正確的覺知,期勉自己付出,用心觀照當下人生發揮良. 能,更好的持有 ... 於 khcmv.thb.gov.tw -

#93.和亞里士多德一起擁抱人生的缺憾:幸福不是得到就永恆擁有

相反,美德行為本身就是eudaimonia的一部分。 亞里斯多德認為,「是什麼使人感到幸福」和「是什麼使某人成為好人」這兩個問題無法 ... 於 cacaomag.co -

#94.怎麼樣才能擁有幸福人生?哲學家亞里斯多德教我的事 - 經理人

亞里斯多德 認為,人類之所以不同於萬物,是因為我們可以思考,並且理性地推論自己應該做些什麼。因此, 最適合人類的美好生活,應該是「善用思考和理性過 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#95.亚里士多德的幸福观 - 360doc个人图书馆

一句话,德行就是贯彻中庸之道;(五)幸福是实践的果实。亚里斯多德认为,一个人光有德性还不够,还必须要把德性付诸现实活动。 於 www.360doc.com -

#96.70. 「什麼是幸福?古希臘哲學家亞里斯多德說人生的 ... - 題庫堂

在這裡追求快樂指的是物欲,而榮譽的生活則泛指政治,默觀則代表哲學家的生活。亞里斯多德將幸福等同為最高善行,即是靈魂遵循完美德行的實現活動。於是幸福是一種狀態,是 ... 於 www.tikutang.com -

#97.亞里斯多德與台灣「幸福」?

亞里斯多德 與台灣. 「幸福」? 在台灣近幾次重要選舉中,藍綠陣營的政治人物都曾不約而同,提出「幸福」. 作為政策藍圖的總目標或主軸。 於 www.atss.org.tw