北部才有的飲料店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳柏言寫的 球形祖母 和吳承紘關鍵評論網的 厭世代-低薪、貧窮與看不見的未來都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和所出版 。

嶺東科技大學 觀光與休閒管理系碩士班 范振德所指導 陳婉庭的 觀光工廠規劃策略探討 (2014),提出北部才有的飲料店關鍵因素是什麼,來自於產業觀光、紮根理論、既有資源、活動規劃、永續經營。

球形祖母

為了解決北部才有的飲料店 的問題,作者陳柏言 這樣論述:

南方以南,一座港鎮,時間凝止。 八年級小說家陳柏言以文字返鄉,用小說造鎮。 一本偽裝的地方誌,如實的心靈史 只有對他們的心始終不曾須臾離開,才能殘酷又情份不失而深刻地寫出來。——林俊頴 完成「青春漫遊時代」的《夕瀑雨》之後,小說家甘耀明譽為「八年級小說家的領先群」的陳柏言,第二本短篇小說集《球形祖母》回頭書寫童年時光,工筆描繪記憶裡的親人以及消逝的家鄉,遭雷公擊斃的曾祖父,猝死於果園的曾祖母,騎野狼機車的郵差阿公,變形的祖母……小說融合地方誌、鄉野傳奇、家族故事、童年記憶,創造出如《百年孤寂》的馬康多小鎮北勢寮,虛構的港鎮再現台灣生猛的庶民況味,也召喚你我的故鄉記憶。

「我以整部小說的幅員,造出我的港鎮,以及我所寶愛、所懷念的老人。」——陳柏言 〈鯨魚來到港鎮的那一天〉 像是度過了一條看不見的換日線,「喀噠」,時間校準了,祖父,父親,母親,甚至他自己,全部進入魔術箱子似的,變成了另一個人,甚至是,消失了。父親留下房子,留下母親,留下大量的時間,卻沒有留下解題的線索。沒有人告訴他,究竟發生什麼事,彷彿他從頭到尾都是孤獨一人。 〈球形祖母〉 初時,球形祖母還能以近乎滾動的方式,穿門過戶,然後掙扎著,爬上她專屬的那張藤椅。但漸漸的,她發現不僅失去移動能力,也喪失行走的決心。她愈來愈胖,與籐椅融成一體,分不清自己是物是人:她不須進食,不須入

睡,甚至不再回憶。 〈港鎮〉 鯨魚的眼睛裡面,照映著海,照映著他,也照映著整座港鎮。那個時候,阿嬤還未失智,球仔阿桑也尚未胖到寸步難行。他還可以陪著父親,去拍攝港鎮的每一塊石頭公去記錄每一座墳。他還相信港鎮,就是世界。 〈不想要去的地方〉 領頭的童乩的乳頭黑乾,像顆陀螺不停飛轉,手中釘球舞起來擊打自己,掛著一匹老皮的身軀。血水飛濺。搖頭晃腦。抓起掛在胸前的那口小酒甕,仰了一口,噴霧似地亮閃閃折映出一條彩虹。他的背脊全是血紅刮痕。結痂。再刺穿、爪裂。像極日本戰士出征前,婦女們夾匯痛苦與祝福的千針縫。 名人推薦 林俊頴、言叔夏 專文推薦 到了《球形祖母》,陳柏言

乍看是不得不私淑馬奎斯,建立他「多年以後」的北勢寮馬康多,其實是將鄭俊言與陳時星們逆轉,推向「多年以前」,更幼小、更像孤兒的年齡,更工筆的捕捉那些必然老死如落花化作春泥的親人及其一生故事。蒼老的人間世,我驚嘆的是讀來一如現前,節制的抒情,憐老惜廢(何其的政治不正確),遂讓死亡如同海平線,家鄉與親人的迷宮得以從容地繼續擴建下去。——小說家 林俊頴 巨大的鯨。從遠古活至今日,歷經了牠自身的演化,而終於將整個港鎮的風景,都吞入牠那彷彿沒有邊界的肚腹。……那些港鎮間潮濕的人與景物的記憶,遂玻璃彈珠般地在牠的內裡摔成一地,彷彿萬花筒般地:變形的祖母、失蹤的老師、老得幾乎皺成一團的男子;還有那些消

失在時間皺褶裡的小學同學、一間沒有人知道的網咖,罔市罔市……那些往事與往事,八花九裂。——作家、東海大學中文系助理教授 言叔夏

觀光工廠規劃策略探討

為了解決北部才有的飲料店 的問題,作者陳婉庭 這樣論述:

傳統工廠體系之製造業,曾締造臺灣輝煌的經濟奇蹟;但隨著產業結構與資源重新分配的轉變,製造業逐漸沒落。不僅生產線逐漸外移,更留下許多閒置的廠房。為了提高製造業之生存競爭力,進而傳承產業文化與技術,塑造企業品牌與形象,結合21世紀以服務及體驗為主的產業觀光,成為一項新興的產業市場;觀光工廠之規劃策略成為企業轉型之當務之急。本研究首先以文獻分析法蒐集相關文獻資料,次以非參與式觀察法訪查現有的觀光工廠營運現況,最後則以半結構式深度訪談法訪談現有觀光工廠的經營者或負責人做三角交叉驗證。資料分析方面,本研究先採紮根理論授權之質性資料分析工具進行見實、開放式、主軸及選擇式編碼,分析觀光工廠既有資源、活動規

劃以及永續經營的發展概念,再以詮釋結構模式(ISM)、階層分析法(AHP)、局部灰關聯法 (LGRA) 分析觀光工廠規劃策略。研究結果發現觀光工廠的既有資源、活動規劃及永續經營三構面環環相扣。而觀光工廠之規劃策略與評估準則之研究結果,可供相關政府單位協助、輔導傳統工廠轉型,及觀光工廠規劃策略、後續相關研究之參考,進而協助其轉型前的規劃與發展。

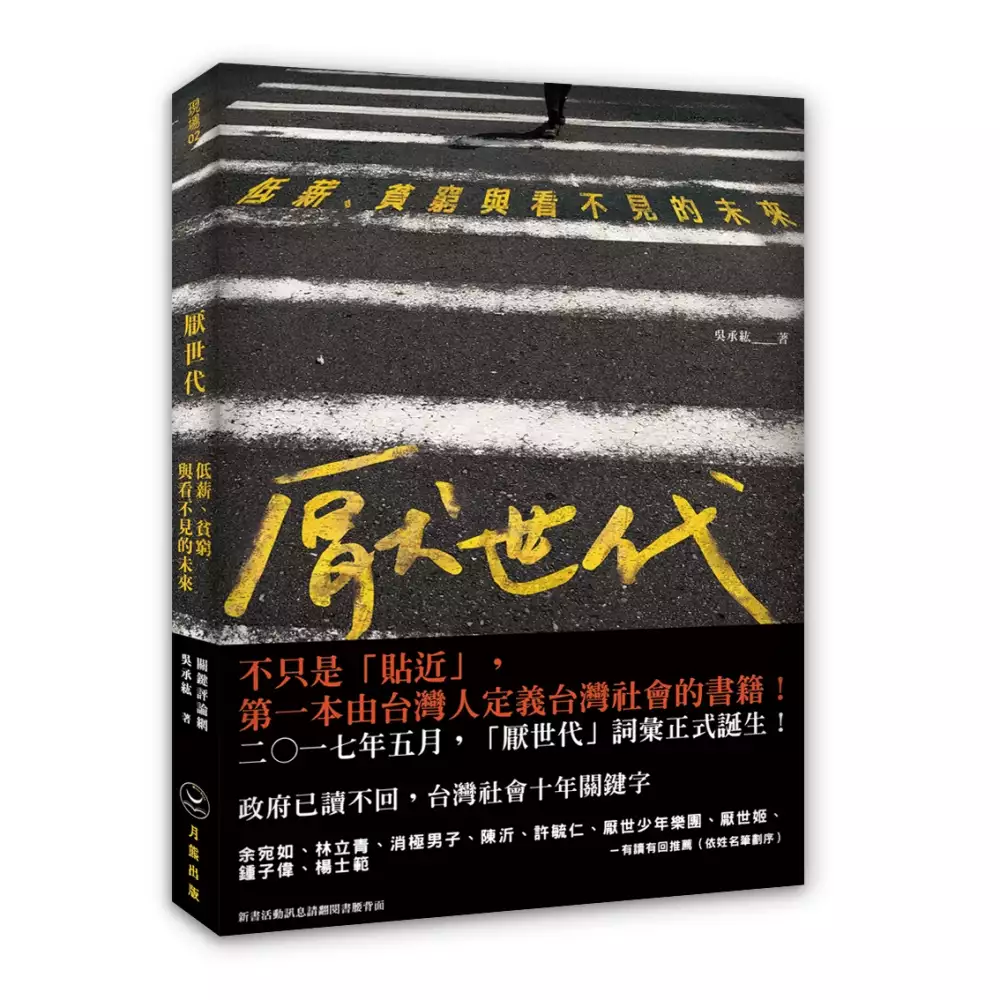

厭世代-低薪、貧窮與看不見的未來

為了解決北部才有的飲料店 的問題,作者吳承紘關鍵評論網 這樣論述:

台灣社會十年關鍵字! 不只是「貼近」,第一本由台灣人定義台灣社會的書籍! 10K是要談什麼厚度/厭世代談什麼成功, 活著就已經是成就! 他們不悲觀,但是,也不樂觀-畢業背學貸,上班即窮忙。 如果生活裡沒有一些小確幸,那還真的不如死了算了 他們是九○年代前後,啣著滑鼠出生,素質最優秀的一代,也是在變化劇烈的年代中,徬徨、不安,疲憊地尋找光亮的「厭世代」。 這樣的厭世感,是一種對處於貧流層低薪生活的自我嘲諷。 低薪、貧窮與看不見的未來,是厭世代們共同的困境。 台灣社會進入二十一世紀後,低薪導致年輕人失去夢想,在經濟壓迫下失去生活,整日被錢追著跑,因而成了厭

世代,甚至就這樣落入貧流層再也無法向上流動。他們將何去何從,透過個案的訪談、數據探討與學者專家的研究,本書將一一呈現厭世代的生活與工作樣貌,並嘗試找出厭世代迷途未來的方向。 之所以會有「厭世代」這個詞彙誕生,就是因為「厭世」這兩個字不只是網路的流行詞彙,更是年輕人的生活態度,那是一種無可奈何,不知如何改變,走鋼索般的人生,彷彿只要一個斷裂,生活立刻會陷入困頓。 本書如實且誠懇地書寫,期盼能改變現狀,透過個案探討讓大家彼此理解、互相尊重,反映當下與當代的台灣社會。 本書特色 嬰兒潮、M型社會、下流老人……種種描述台灣社會的名詞都是來自於翻譯、國外社會,只能「貼近」;終於,有了

一本由台灣人定義台灣社會現況的書籍,實際採訪個案、瞭解他們的現實處境,走入青貧階級。讓圖表與故事訴說,屬於這座島嶼上年輕人每天睜眼必須面對的,真實。也讓本書成為「愛拚就會贏」的世代,與「厭世自嘲」的一代,對話開啟的橋梁。 名人推薦 立法委員余宛如、勞工/《做工的人》作者 林立青、圖文創作者 消極男子、網beauty陳沂、許毓仁、厭世少年樂團、厭世動物園 厭世姬、關鍵評論網執行長暨共同創辦人 鍾子偉、關鍵評論網共同創辦人 楊士範 「如果可以不厭世,誰又想要很厭世?」-網beauty陳沂 「年輕人要用自己的價值,去定義這個時代」-許毓仁 花錢買快樂,但首先你要先有錢。-厭世少

年樂團 「厭世代是這一代台灣年輕人的現況,但我們依然懷抱著很多希望」-關鍵評論網共同創辦人 楊士範 作者簡介 吳承紘 關鍵評論網專題副總監。 雲林人,輔仁大學應用心理系畢業。曾任行銷企畫、編輯、公關,記者,自由撰稿與攝影。著有《我們都相信秘密》,攝影協力《七種民宿的旅行》、《散步阮台南》等。 於關鍵評論網所策劃與撰寫的《獨老者的餐桌》專題,曾入圍二○一六年亞洲卓越新聞獎視頻類與英國TheDrum的年度網路專題報導獎。 關鍵評論網 The News Lens 設立於二○一三年八月。我們是一群對於現今媒體不滿又想要做出一些改變的人。有一直在媒體產業的編輯,有

多年在海外各地工作的專業經理人,還有對於網路技術有熱情的開發者,以及一群對於我們這個夢想有興趣,願意一起幫忙的實習生、朋友以及許多外稿作者。 我們夢想中的媒體是除了陳述事實之外,還能夠提供多元、不同方向的觀點,並為智慧手機、平板、電腦等不同平台提供各自適合閱讀內容。也讓社交網路世代的使用者,能夠更輕鬆的分享、討論和參與他們有興趣的議題。 給下一輪厭世代的備忘錄 吳承紘 Chapter 1 厭世,才能活下去的諷刺 無從抒發的不滿/官方認證的「青年低薪」/如何定義「低薪」/學歷貶值的時代 Chapter2 台北篇|念資管的麵包師傅—學用落差的覺悟 走進深夜烘焙坊

/所學非所用,虛耗的十年/22K的受害者/有興趣,才能做下去 被錢追著跑的現實/沒有「小確幸」,月光族會活不下去 Chapter 3 台中X台北篇|被壓迫的新鮮人—兩個看似極端的追夢人 學歷無用,卻是基本/職場中打拚,跳舞中作夢/青貧,越來越貧/厭世,是一種自嘲/閃閃發亮的買屋夢 Chapter4 高雄X台南篇|我還能怎樣-再怎麼努力也沒用的現狀 薪資鴻溝,分隔南北/北部充滿工作機會,南部物價持續上漲/買不買房都為難/被剝奪合理居住權的台灣年輕人/不努力,是為了追夢與生活品質/沒有沙灘椰影,而是絕望的南國/現實的「一個月一萬元生活」/降低物欲,達到理想生活/譴責受害者的社會 Chap

ter5 企業主的聲音|中小企業經營者也厭世的現實 慣老闆現形記/中小企業經營者也厭世的現實/面對危機,如何轉變/窮忙,慘中之慘的服務業/成長的GDP,無感的百姓 Chapter6 政府的責任|藍綠雙拚,近二十年來拚了什麼 中小企業的困境/我們在拚誰的經濟?/政府的挑戰-中小企業與厭世代/找病因,台灣中小企業為何沒賺錢/下沉台灣的四個困境/已讀不回,避而不談/青年立委如何解/台灣法規與現況,讓愛台灣者心急如焚 未完待續…… 世代對立?其實是缺了一座橋/走過,厭世姬的心內話 番外篇|人生勝利組的觀察 全面停滯的薪資,失速的低薪列車/「人生勝利組」眼中的厭世代/走出厭世:離開台灣/結語

附錄 各註釋原始連結 每月收支表範本 序 給這一輪厭世代的備忘錄 某個晚上,辦公室來了一位要找我們共同創辦人Joey的年輕人,突然他和創辦人一起走到我座位旁,原來他說,他一定要跟「厭世代」這個專題的負責記者聊聊。 年輕人一開口便是道謝:「謝謝你寫厭世代,我非常感動。」這其實是在整個專題上線之後,許多讀者給我的共同回饋;然而他接著的話,反而感動了我。 「你知道嗎,當我把報導內的圖表,也就是講花費那邊的圖表,拿給我爸媽看的時候,他們終於能夠理解我的處境了。」世代之間的不理解造成誤會,誤會則進一步撕裂世代,醞釀衝突,這就是目前厭世代所碰到一切困境的源頭。促進世代之間的理解

,是我寫作這個專題的最大動機,沒有互相理解,厭世代的困局絕對無法解決。這位年輕人用我們的「厭世代」專題,跨出兩個世代互相理解的第一步,我相信這是個開始,也是解決厭世代困境的第一步。 專題的擴散能力有限,還有很多人並不知道或了解厭世代的困境,甚至自己身在其中而未意識到問題的存在。讓我印象很深刻的是,在做專題的前期資料蒐集時,曾經與一位某國立大學經濟系畢業,已經工作兩年的年輕受訪者聊。當時她說28K的工作可以接受,也不覺得有什麼問題,只是覺得在這個大型的家族企業裡沒有順暢的升遷管道,所以考慮未來要換工作。聽到她說28K的月薪,我嚇了一跳,因為這比我所預期還要低很多,讓我心頭重重一驚的是,原來

現在的起薪竟然低到這樣的程度。我必須坦承,在製作專題之前,我不認為青年貧窮的情形有多嚴重,是存在,但不嚴重。 聽完這位頂尖大學畢業的上班族分享,我接著跟她分享自己的一段經驗,換她訝異到說不出話。 一九九五年,大二暑假,在高中學長引薦之下,我去擔任兼職保全人員,但領的是全薪。工作算輕鬆,被分派在一家知名本土企業的總公司擔任警衛;從七月到八月,連續工作六十二天,每天十二小時沒有休假,日復一日從板橋搭火車到鶯歌再轉搭公車通勤上班。結算工資時,我領了56,000元。對,你沒有聽錯,當時的基本工資是每小時62元,一個燒臘店的豪華三寶飯是50到55元,一天零用錢只有100元的我還捨不得吃。到了

二○一七年時薪調整為133元,如果在台北吃三寶飯,一小時基本工資大概能找個10到20塊錢,然而新鮮人起薪跟二十年前比,似乎沒有相差太多? 我大學畢業那年(一九九八年)的基本工資是15,840元,但當時普遍認為一個大學生的起薪就要三萬以上。事實上,我在二○○二年退伍後的第一份薪水是27,500元,雖然不滿意但還可以接受,勉強算是基本工資的兩倍。在我的強力要求下,公司在三個月後調薪到三萬元,之後穩定成長。但現在呢?基本工資為21,009元,年輕人理想的起薪是多少,實際上拿到的起薪又是多少,是基本工資的兩倍以上嗎? 那位年輕朋友聽完後嚇到了。或許我們可以想想,二十多年前一個沒人要做、還得

找大學生兼差的工作,為什麼薪水和二十年後一位國立大學畢業生的起薪差不多?這個國家到底出了什麼問題?感謝這位受訪者讓我看到活生生血淋淋的低薪實況,讓我下定決心從貧窮探討這個世代所面臨的問題,並試著去找到問題的源頭,找到答案;也感謝其他所有的受訪者、專題上線之後給予回饋的讀者,讓我更進一步理解年輕世代的困境。深切期盼文章的每一個字、圖表上的每一個數字,都是讓世代互相理解的起點,讓我們一起面對這個世代困境。 《厭世代》這本書就是答案,一份給厭世代的備忘錄。 Chapter 3 台中X台北篇|被壓迫的新鮮人—兩個看似極端的追夢人 學歷無用,卻是基本 沒有未來,或即使看到未來也無法做些

什麼,是厭世代的共同困境。由低薪所衍生的問題,除了最現實的生活開銷,失去對未來想像的能力,才是最大的問題。王隆甫找到自己的未來,勇敢地往未來前進,卻過著被錢追著跑的生活。而從南投到台中工作的林秋容(化名),也同樣生活在這樣的困境當中。 「我就是22K的受害者。」紮著馬尾,穿著樸素的林秋容,帶著戲謔的表情對我說。在她樸素的外表下,很難想像工作之外,她還是一位業餘國標舞舞者。 林秋容二○○八年大學畢業之後,原本擔任學校為期一年的約聘助理工作,但計畫後來沒有獲得經費,於是林秋容經歷了人生第一次失業,之後透過系上老師的媒介,前往台中一家老字號企業開始實習。此時,遭受金融海嘯衝擊的台灣,為了挽救失業率以

及縮短「產學落差」,由教育部於隔年推出「22K」方案,原本希望可以帶動一波企業聘僱,提高就業率的效果,卻讓許多工作的起薪就此定錨在22K上下,產生拉低社會新鮮人起薪的反效果。於是林秋容就像王隆甫一樣,成了22K方案最直接的受害者。 其實林秋容在接受媒合之前已經先在台中找過工作,雖然她認為台中的工作機會不算少,但大多是傳統產業,對於教育背景的她而言,顯然可以選擇的機會不多。除去傳統產業,剩下的職缺大多是餐飲服務業,或行政助理、編輯等文書相關職缺。林秋容把目標鎖定在出版社,然而「編輯就是22K、23K,業務高一點,25或26K。」,心想這樣的薪水如何在台中生活? 更讓林秋容奇怪的是,即使去飲料店應

徵,對方卻會問她哪是一間大學畢業。「我只是去飲料店工作還要問我讀哪間大學?」其實店家的問題一點也不奇怪,二○○六年後,大專以上程度的勞動力成為市場主流,許多原本只需要國高中學歷的工作,大學畢業生應徵已經不是新鮮事。 由於求職一直不是很順利,林秋容只好接受媒合在企業實習一年,領取22K的薪資,但實習期滿之後林秋容並沒有獲得這份工作。經過考量,林秋容決定回學校念書「洗學歷」。因為大學念的科系招生情況不佳宣布倒閉,林秋容成了學歷孤兒,再加上求職期間所受到的低薪震撼,所以她決定回學校拿個碩士學歷,期望讓自己在就業市場中可以更有「身價」。