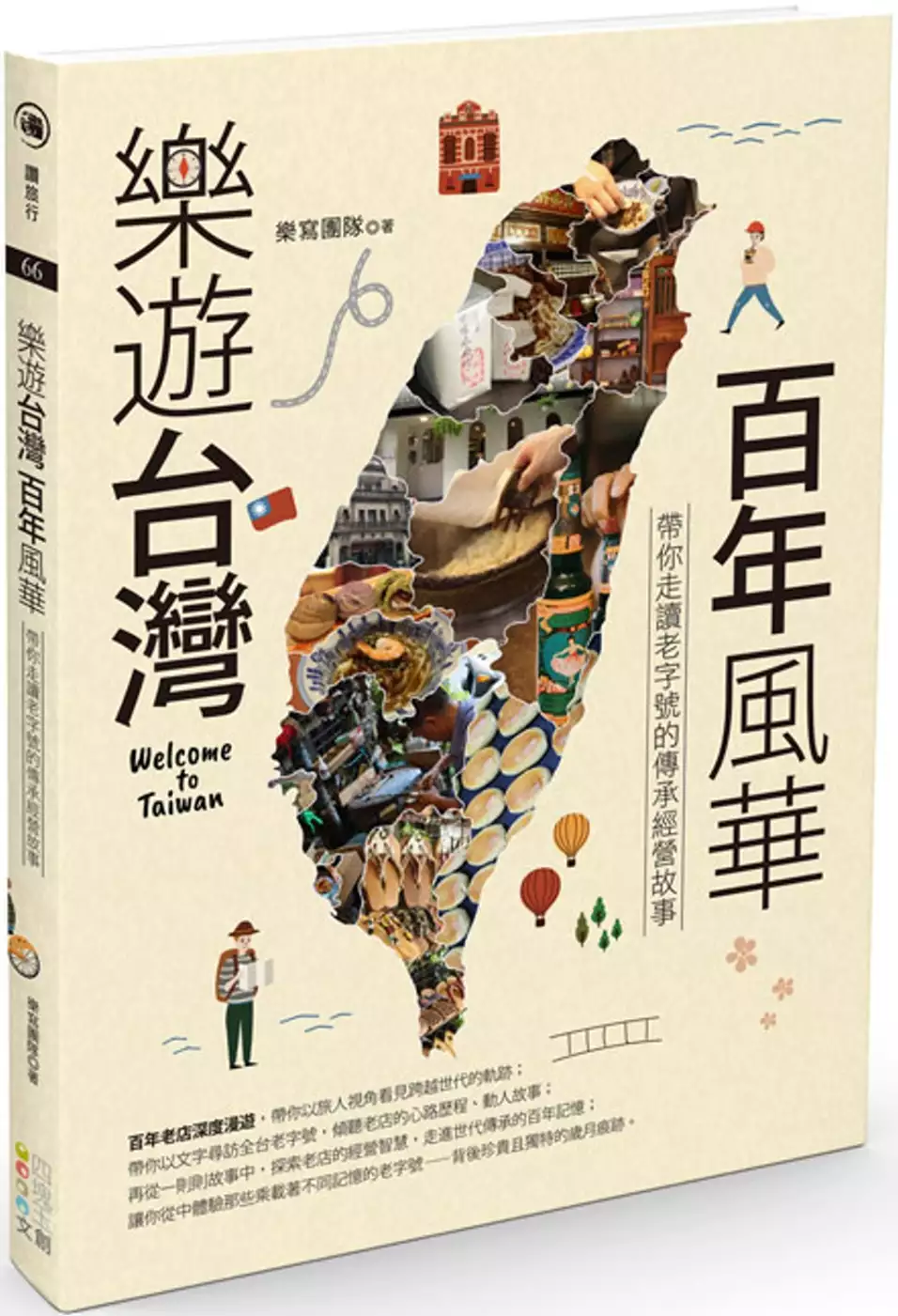

台南再發號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦樂寫團隊寫的 樂遊台灣・百年風華:帶你走讀老字號的傳承經營故事 和李仙得,必麒麟,黃叔璥的 斯卡羅歷史補充套組:李仙得、必麒麟、黃叔璥的台灣踏查紀事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站粽子界的勞斯萊斯.再發號百年肉粽也說明:台南 美食何其多但真正開啟我熱愛府城小吃,其實是從再發號肉粽開始的大約在我大學時代第一次到台南同學家玩第一站就來到再發號點那最奢華的八寶肉粽人 ...

這兩本書分別來自四塊玉文創 和前衛所出版 。

國立高雄師範大學 地理學系 吳連賞所指導 黃鳳安的 恆春縣城古蹟保存與居民感知之研究 (2015),提出台南再發號關鍵因素是什麼,來自於恆春縣城、居民感知、古蹟保存。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 陳登武所指導 盧亞珍的 紀錄片《戰浪》與台東新港漁港之村史書寫-兼論其在鄉土教學中的運用 (2015),提出因為有 戰浪、鏢魚、新港漁港、成功鎮、村史、鄉土教學的重點而找出了 台南再發號的解答。

最後網站【台南】再發號肉粽~百年老店中西區總店則補充:【台南】再發號肉粽~百年老店中西區總店 · 台南市中西區民權路二段71號。06-222-3577 。0979-235-614。 · 09~20:30。官網。二店:台南市東區崇明路145號 。

樂遊台灣・百年風華:帶你走讀老字號的傳承經營故事

為了解決台南再發號 的問題,作者樂寫團隊 這樣論述:

百年老店深度漫遊,帶你以旅人視角看見跨越世代的軌跡; 帶你以文字尋訪全台老字號,傾聽老店的心路歷程、動人故事; 再從一則則故事中,探索老店的經營智慧,走進世代傳承的百年記憶; 讓你從中體驗那些乘載著不同記憶的老字號——背後珍貴且獨特的歲月痕跡。 ・台灣懷舊輕旅行,帶你用文字漫遊百年老店 帶你從旅人視角,一窺世代傳承的堅持與初衷,並從一則則故事中,感受寶島的動人魅力,讓你彷彿走入時光隧道,親身體驗老店的迷人氣息。 本書特色 ♥精選全台百年老店 帶你從文字中探訪老店前世今生,走進承載百年的歷史記憶,並從故事中走過老店心路歷程,品味世代傳承的經營哲學。 ♥運用

旅人之眼,帶你看見台灣迷人風景 從古早味糕餅、傳統技藝,到巷弄風景,帶你品味它們背後蘊含的故事,讓你從文字中,細細咀嚼著台灣最美風景——人情。 ♥順遊路線X帶你走進懷舊時光 全台順遊路線大集合,帶你走進大稻埕、鹿港等老街區,穿梭舊時光,邂逅寶島風華。 誠摯推薦 邱翊|島內散步執行長 范承宗|藝術家 陳美筑|環遊世界旅遊達人 陳添順|鴻梅文創志業創辦人 黃仁棟|厚食聚落總經理 盧文鈞|台灣偏鄉閱讀推廣協會理事長

台南再發號進入發燒排行的影片

#端午節 #南北部粽 #晶華酒店粽子

祝大家端午節快樂~

你今年吃粽子了嗎?

你知道南北部粽子的差異嗎?

今天教教大家吃粽子~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MMR and MISS官網:

https://mmrandmiss.com

墨紅代購 https://www.instagram.com/morhon_boutique

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IG: sabrinaa088

https://www.instagram.com/sabrinaa088

任何合作邀約請洽

[email protected]

Facebook : Bebe 林蓓貝

https://www.facebook.com/882beibeier

https://www.facebook.com/sabrina.lin.509

恆春縣城古蹟保存與居民感知之研究

為了解決台南再發號 的問題,作者黃鳳安 這樣論述:

恆春縣城為全國保存最完整之清朝所建立的城郭建築,經過數個政權的更迭,依然矗立於臺灣國土的最南端。如今的社會,已經不需要使用城牆來抵禦外患的情況下,為何全臺灣的城牆建築幾乎拆除,鮮少保留下來,是什麼原因造成恆春縣的能夠相對完整的保留? 本文透過參與觀察與訪談法,紀錄恆春古城與恆春地區在地居民的關係,目的在了解恆春縣城建立的發展脈絡、解析居民對縣城保存的認知概念、與居民對於當地開發觀光後的感受差異與未來期許。本研究歸納出,城牆的存在,在空間之上劃分出了區隔,不同的政局也賦予了縣城不同內涵,從清朝時期、日治時代到國民政府時期,政府對古蹟保存政策的轉變。近年政府對於古蹟積極的修復與制定相關法案

,以及居民的多方努力,讓縣城經由時間的轉變能夠與時俱進的賦予更多元的文化意義。

斯卡羅歷史補充套組:李仙得、必麒麟、黃叔璥的台灣踏查紀事

為了解決台南再發號 的問題,作者李仙得,必麒麟,黃叔璥 這樣論述:

東西方視野下的台灣史.新譯好讀版 經典台灣文獻,紀錄世界與東亞近代史洶湧下的福爾摩沙 【各書簡介】 ●李仙得《南台灣踏查手記》 19世紀美國駐廈門領事李仙得(Charles W. LeGendre, 1830-1899),被評價為「可能是西方涉台事務史上,最多采多姿、最具爭議性的人物」。 本書描述19世紀帝國主義脈絡下,台灣南部原住民與中外勢力(清廷、西方政商人士)相遇、衝突與交戰的精彩過程。這些過程乃是圍繞著李仙得與瑯嶠十八番社總頭目卓杞篤之間的盟約而漸次開展的。首先是美國船舶在卓杞篤的領域內遇難;接著是李仙得憑藉外交手段,逼迫台灣府文武官員(駐紮今台南)派遣

清軍南下征伐涉案土著;在清軍壓境瑯嶠地區之際,當地族群(福佬、客家、「混生」)害怕腐敗的官軍趁火打劫,聯手請求卓杞篤出面和官員談判,制止軍隊鎮壓;同時,李仙得(而非台灣總兵)毅然進入番地,與卓杞篤舉行會談,雙方訂下「南岬之盟」,保證維護西方船難者的人身安全。這項盟約直接證明土著才是恆春半島的領主,也間接顯示清廷確實將此地土著當作「化外」之民,不願承擔船難善後事務。1871年琉球島民遭遇船難,被高士佛和牡丹社人殺害。1874年日本準備出兵,征剿土著。此時,日本政府最需要的,便是李仙得過去處理土著事務的知識和經驗;不久,立即重金禮聘,儼然成為日本軍事活動的最高顧問。 本書是李仙得最為精華的論

述,一方面直接挑戰南台灣土著的領域是否為中國屬地,另一方面則刺激清廷將全台灣納入實質統治的決心。此後,不管是所謂「開山撫番」措施,或是台灣脫離福建,變成獨立行省,都可看作是清廷對於李仙得論述的回應。若是有人想了解台灣建省前後,南台灣漢人聚落和土著生活景象,本書無疑提供最直接的觀察和記錄圖像。 ●必麒麟《歷險福爾摩沙》 必麒麟(W. A. Pickering),英格蘭傳奇冒險家,當時最著名的「台灣通」,用這部回憶錄將我們帶回野蠻、危險又生氣勃勃的十九世紀福爾摩沙。透過他的親身見聞,我們看到平素貪財獨斷的滿大人,某日卻因上級突然要造訪而倉皇失措,火速重振已廢弛數十年的軍備的荒唐場景。我們

也聽到自視是天下惟一人種的漢人,對著「蠻子」大談殺嬰之必要性,並強調發明蒸氣機根本算不上智慧。當然,冒險性格濃烈的漢人農夫漁夫,在烈日之下對路過客大擺擋路劫財的陣勢,或對遇難船舶使出拆船越貨的絕活時,其模樣自然也被生動地保存下來。 書中還迴盪著被逼到生存邊緣的平埔族老婦的顫音:「白種人才是我們的親戚,他們不屬於邪惡、留長辮的漢人,我是何等的幸運,竟在兩眼昏花、面臨死亡之際,又看見『紅毛親戚』。」但剽悍純真的原住民,永遠是必麒麟最神往的朋友,他記下夜闖魯凱族萬斗籠社的每一刻,那月光下進行的奇異又羅曼蒂克的歌唱會,那被「野蠻人」稱讚為「白種親戚不愧是真正的男人,用男子漢的氣概唱歌,不像漢人學

女人的聲音,尖聲歌唱」的一幕,如何能遺忘?至於「遊歷者號」事件中,恆春大頭目與美國領事談判之際,李善德將軍佯裝憤怒地掏出玻璃眼珠的趣味戲碼,也被他洋洋得意地提及。 透過一件又一件的歷險與奇遇,必麒麟不僅訴說了自身超乎想像的激盪生涯,也為後世讀者留下一個滿大人、海盜與獵頭番活躍共存的老台灣倩影。 ●黃叔璥《番俗六考》 清領時期,首任「巡臺御史」黃叔璥將其蒐羅之臺灣相關文獻,以及抵臺後考察各地風土民情之調查報告與訪視見聞,寫成《臺海使槎錄》一書。本書收錄《臺海使槎錄》卷五至卷七的〈番俗六考〉,與卷八〈番俗雜記〉,詳細記錄臺灣的地理形勢、山川風貌、風土民俗,對當時的原住民,尤其是平埔

族群的各方面皆有詳盡的描述與記載,可說是臺灣史上首度對原住民、平埔族群的系統性紀錄,因而至今仍是相關研究與考證的重要可信文獻。 本書擷取〈番俗六考〉與〈番俗雜記〉獨立成書,由國家文藝獎得主、臺灣文學大家宋澤萊,以及中央研究院臺灣史研究所副研究員詹素娟攜手合作,以淺顯易懂的白話文逐句翻譯校註、文白對照,引領讀者跨越文言文門檻,細膩體會文辭之美;另以詳盡的導讀解說與附錄,呈現史料關鍵,以及臺灣原住民、平埔族群研究的觀點與成果。透過文學與史學的對話,重新理解這一部臺灣重要的古典散文與歷史典籍。

紀錄片《戰浪》與台東新港漁港之村史書寫-兼論其在鄉土教學中的運用

為了解決台南再發號 的問題,作者盧亞珍 這樣論述:

本論文旨在分析紀錄片《戰浪》所呈現的新港傳統鏢魚漁業文化,與鏢魚業所面臨的「傳承」困境:漁家本身與漁法,並說明地方上已有哪些挽救與傳揚鏢漁文化的行動。內容首先依據紀錄片影像中,主角陳永福先生與他的鏢魚船「龍漁發號」的數趟出海鏢魚,逐項分析鏢魚的源流、技法、海象、魚種等,與關乎鏢魚漁民生計與生活的場域 — 新港漁港,探討其變遷與現況,並論及新港漁民的信仰與次文化。接著探討紀錄片拍攝的主旨:鏢魚業式微,隨之鏢漁文化也瀕臨消失的議題。筆者歸結主因是魚變少了,「過漁」造成全球漁業資源枯竭,新港近海又遭遇「流刺網」漁法的競爭,使鏢魚業收穫量銳減,鏢旗魚漁民因此轉做其他漁法,或者在年老後選擇退休賣船而不

是傳承給子孫。鏢魚業因其歷史悠久、技術難度高、是少數可以永續經營的環保漁法、具有人魚對決的原始平等哲學等文化價值,且是帶動新港繁榮的重要漁法,故新港人成立了「成功鎮愛鄉協會」,協會發行「愛鄉社區報」、經營「成功故事館」,結合東管處的「海洋環境教室」,辦理「漁村風情之旅」、「鏢旗魚手特展」,以及協辦各級學校導覽在地文史與鏢魚文化等活動模式,正透過在地力量結合地方政府資源,進行傳揚新港鏢漁文化的工作。筆者亦歸納新港文史長期以來具有由大眾史家所記述的趨勢,記述的形式包括文字、照片與動態影像,《戰浪》則為第一個較完整與嚴謹紀錄新港文史的動態影像作品。本論文分析紀錄片中的各個符號,則是書寫了以新港漁港為

中心的地區現況與變遷之村史。最後將《戰浪》與本論文研究所得,編寫為資訊融入教學與戶外教學兩套鄉土教學教材,提供新港的國、中小教師運用。

台南再發號的網路口碑排行榜

-

#1.【食記】台南-再發號百年肉粽 - 高雄之子

台南 的美食遠近馳名,各式的小吃分佈在大街小巷裡,說到台南的肉粽,以再發號百年老店最有名,趁著到台南的機會,專程來到再發號品嚐這肉粽百年傳承的 ... 於 kuas1022.pixnet.net -

#2.【美食介紹】台南-再發號肉粽 料好實在的百元肉粽

裡頭同樣有干貝、豬肉、栗子、香菇等等。。。米粒香很對味,會讓人一口接一口品嘗。 【美食介紹】台南-再發號肉粽♥料好實在的. 這一張感覺料就更明顯了 ... 於 mibooma.tw -

#3.粽子界的勞斯萊斯.再發號百年肉粽

台南 美食何其多但真正開啟我熱愛府城小吃,其實是從再發號肉粽開始的大約在我大學時代第一次到台南同學家玩第一站就來到再發號點那最奢華的八寶肉粽人 ... 於 uchutw.pixnet.net -

#4.【台南】再發號肉粽~百年老店中西區總店

【台南】再發號肉粽~百年老店中西區總店 · 台南市中西區民權路二段71號。06-222-3577 。0979-235-614。 · 09~20:30。官網。二店:台南市東區崇明路145號 。 於 nigi33kimo.pixnet.net -

#5.[肉粽食記] 台南-再發號~吃完喝一杯"奉茶"

今年端午節前就已吃了幾家粽子,端午連假到台南本已不打算再吃粽子... 因為又是入住康橋赤崁樓館,隔壁就是再發號, 鄰近的公園路米糕連兩天都休息, ... 於 thudadai.pixnet.net -

#6.【台南|吃】府城百年傳香肉粽老店~再發號(肉粽專賣)

台南 老鎮裡的百年老店~特製海鮮八寶肉粽:再發號肉粽上等香菇、干貝、櫻花蝦、蛋黃與栗子,加上百年的經驗傳承,這傳香二甲子的八寶肉粽就是~創立於 ... 於 thomas176.pixnet.net -

#7.(2)台南中西區。再發號~清同治11年創立超大肉粽

台南,台南中西區,台南小吃,嘉義,特色小吃,特色美食. 目前的再發號已經是第四代. 第一代的老闆吳燦於清同治年在路邊開設小吃攤,賣飯菜和肉粽. 於 yyhouse.tw -

#8.【台南小吃】再發號百年肉粽,來台南必吃,很多4、5

髣髣從小就住在台南,是正港的台南人,有很多小吃都是觀光客會來的地方,但是像我本地人就不會來吃,雖然我知道很多台南私房小吃(只有台南人會來吃 ... 於 minfung.pixnet.net -

#9.【美食特搜。台南中西區】再發號肉粽(總店)。府城百年歷史 ...

【再發號肉粽】創立於西元1872年,店齡高達143年擁有百年歷史的功力加持下,美味的肉粽自然而然聲名遠播早在不少旅遊美食書籍、網路上看過這家店, ... 於 blog.udn.com -

#10.冷凍肉粽- 中西區再發號百年肉粽的圖片 - Tripadvisor

來自再發號百年肉粽的: 美好的南部肉粽!評論. 再發號百年肉粽 · 61的評論. 排名第32 (共584 間) 的中西區餐廳. 台灣中西區台南東區崇明路145號. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#11.南部粽|台南百年老店再發號,傳承四代的老味道,霸王級特製 ...

台南 的粽子,不論是肉粽、菜粽,超過半甲子老店比比皆是,但是有逾100年歷史的只有一家,我對百年老店是絕對不會錯過,「再發號」創立於西元1872年, ... 於 oopswu.com -

#12.台南中西區美食再發號肉粽~府城百年老店

配一碗Q彈鮮美的小卷湯, 享受專屬的台南人下午茶~ 再發號肉粽. 再發號百年肉粽 地址:台南市中西區民權路二段71號電話:06-222-3577 於 paulyear.com -

#13.【台南美食】再發號|台南150年米其林肉粽~吃得到整顆鮑魚 ...

米其林推薦指南中,【再發號】就是台南上榜美食之一,放眼台南肉粽歷史,更是指標性的店家。 南部粽每家各有特色,但沒吃過這間真的不能說你吃過台南肉粽~所以我們今天要 ... 於 ol365.com.tw -

#14.台南。小吃/名產∥ 再發號百年肉粽。端午節熱門送禮選項

再發號 特製海鮮八寶肉粽今年端午節吃到最特別的肉粽當屬老闆送的「再發號特製海鮮八寶肉粽」。由於奶奶、外婆跟媽媽都會包粽子,所以端午節很少吃除了 ... 於 perilucky.pixnet.net -

#15.再發號百年肉粽(崇明店)餐廳、地址、電話、相片、用戶真實評價

再發號 百年肉粽(崇明店)再发号百年肉粽(崇明店). 4.1/525條評價. HK$34. 快餐老字號 ... 再發號百年肉粽(崇明店)附近的餐廳. 長園中餐廳-台糖長榮酒店(台南). 於 hk.trip.com -

#16.[台南美食] 再發號百年肉粽@ 古法手工製作百年老店,必點 ...

台南 民權路二段的「再發號肉粽」創立於1872年,是府城相當知名的百年老店,古法手工製作加上自製純豬油的古早味肉粽,可是挺受歡迎的,除了招牌必點八 ... 於 www.bigfang.tw -

#17.搜好粽/台南.再發號獨家限定的百年美味

搜好粽/台南.再發號獨家限定的百年美味 ... 肉粽/50元肉粽口感香Q紮實,包有肉燥及後腿瘦肉的肉粽,吃來肉香味十足,還有香菇、栗子及鹹蛋黃,肉汁讓粽子 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#18.【台南】再發號百年肉粽/ 雙全紅茶@ 愛作夢の貓Dreamycat 's ...

【台南】再發號百年肉粽/ 雙全紅茶@ 愛作夢の貓Dreamycat 's Blog :: 痞客邦:: 端午節早已過了,怎麼忽然介紹起粽子來了^^" 其實這是某次去台南聚餐時經過看到的店, ... 於 za.pinterest.com -

#19.台南|再發號百年肉粽 - FATcouple來了- 痞客邦

台南 美食第一站就是百年肉粽了! 有兩家.我們吃的是總店從清同治十一年就創立,到現在仍屹立不搖 ... 台南|再發號百年肉粽 ... 竹叉是要回收再使用的噢. 於 qabde639735f.pixnet.net -

#20.台南.中西區-再發號百年肉粽

餐廳:台南.中西區-再發號百年肉粽地址:台南市中西區民權路二段71號電話:(06)222-3577 營業時間: 09:00–20:30 用餐日期:2013/12/25 價位:(本價目 ... 於 bo2popo.com -

#21.台南百年肉粽店~再發號 - 貪吃鬼- nidBox 親子盒子

台南 百年肉粽店~再發號 · 昨天老爸上台南出差,帶了顆超大顆的肉粽回來~~ · 看到時,還真是嚇到呢~但聽到價錢更是讓我傻眼..... · 居然要價100元~~~太 ... 於 something0929.nidbox.com -

#22.再發號百年肉粽官方網站

清同治十一年創立 西元1872年. 百年傳承肉粽香,五湖四海共品嚐 ... 於 www.zaifahao.url.tw -

#23.[台南] 絕對霸氣_再發號肉粽百年老店 - 馬尾的城堡

再發號 肉粽是我吃過最大的肉粽了吧, 我覺得它超霸氣的! 對了!! 我覺得小重帶著我們騎著機車穿越大街小巷, 找到想吃的店, 就門口一停, 也太有當地人 ... 於 juliehome.pixnet.net -

#24.再發號肉粽@ 台南人真幸福(7) 名揚華爾街日報的台灣味

走路到今天要去朝聖的再發號百年肉粽也只要3分鐘。搬到新旅館太滿意了(重點是晚上可以看第四台)。 於 echo978.pixnet.net -

#25.「台南:民權路」「百年老店」再發號肉粽

台南 有名的肉粽店還真不少,去天壇拜拜後, 就順便照訪「再發號」,一粒50元的肉粽好大一顆。 == 店家資訊: 台南市民權路二段71號總 ... 於 violet66.pixnet.net -

#26.台南|再發號百年肉粽|吃肉粽配雙全紅茶 - 豪厝邊

再發號 百年肉粽也是一間開了很久的店,每次路過多沒有吃到,因為在地多不帶我吃還有雙全紅茶也是,明明這兩間很夯?今天就來自己探索一下. 於 haocuoo.com -

#27.台南美食:再發號百年肉粽八寶肉粽用料好豐富營業時間分享

說到台南的肉粽名店,很多人推薦百年老店「再發號」,他們家的除了肉粽,也賣麵羹、肉燥飯、魚肚粥、小菜,選擇很多。但第一次來訪先鎖定肉粽吃吃看,以後 ... 於 ajgogo.com -

#28.台南再發號百年肉粽。南部肉粽的百年老店

這家再發號肉粽,對我們來說算是意外的巧遇。這家店實際上並沒有在我腦海中的美食雷達裡,不過因為住宿飯店推薦我們前往一旁的吳園走走逛逛, ... 於 brianview.tw -

#29.團購宅配【台南小吃】百年老店再發號特級海鮮八寶肉粽

團購宅配【台南小吃】百年老店再發號特級海鮮八寶肉粽 ... nana媽雖然是北部人. 但小的時候常跟媽媽逛完市場後. ... 前幾天在電視看到.介紹其他家的南部粽子. 於 nanama.blog -

#30.【台南】再發號百年肉綜老店超大顆慶端午節就是要吃肉粽

端午節要到了! 我想很多人都有端午節吃粽子的習慣吧! 再加上這次端午節還有連假可以放所以趕快來介紹台南美食是很適合端午節吃的粽子呢大家可以趁著 ... 於 cyndi2014.pixnet.net -

#31.『台南。再發號百年肉粽』~海鮮八寶肉粽/宅配生意強強滾

2022/05/22(日) 再發號百年肉粽台南市中西區民權路二段71號06 222 3577 營業時間:10:00~20:00 官網臉書再發號肉粽創立於清同治十一年(西元1872年) ... 於 dmax7685.pixnet.net -

#32.吃。台南|中西區。「再發號肉粽」。歷史還悠久 - 樂天小高

放了近三年的口袋名單終於來品嚐了,不是店家店家生意太好是我無緣品嚐,再發號這家在台南超過百年歷史肉粽店,要來台南品嚐肉粽這家可能不會放過, ... 於 ku5553221.pixnet.net -

#33.再發號百年肉粽 - MENU 美食誌

再發號 百年肉粽. 3.8. 3 人來過22 人收藏. 營業中. 台南市, 中 ... 於 menutaiwan.com -

#34.【台南-中西區】再發號百年肉粽 - 珍妮佛的花草呢喃

來台南一趟發現有些傳統美食不是幾十年就是上百年老店再發號肉粽歷史悠久,清同治十一年創立(西元1872年) 真的是有夠久的XD ❣❣❣本文為妹妹食 ... 於 julialkpkpk.pixnet.net -

#35.[食記]台南再發號 - 食物就要好好享受- 痞客邦

台南的老字號肉粽。 ... [食記]台南再發號 ... 因為南部粽純糯米,所以黏性非比尋常,我家自己包的北部粽會摻一些再來米,口感上粒粒分明一點,裡面有 ... 於 catfishsai.pixnet.net -

#36.台南市@再發號肉粽(百年老店) - 瘋熊

再發號 肉粽(百年老店地址:台南市中西區民權路二段71號電話:06-222-3577 說到再發號,我想這名氣真的是大到一個不行吧,可是從清朝就有的一家店呢, ... 於 kazekuma.pixnet.net -

#37.再發號百年肉粽 - 雪兒吃喝玩樂

2009年11月美國華盛頓日報專文推薦十家台灣美食百年老店台南再發號肉粽更是登上國際媒體記憶中的老味道抓住人們的胃.... 百年老店原本都是從小攤販起家隨著經濟起飛 ... 於 cher88888.pixnet.net -

#38.區公所-中西區-再發號肉粽

而再發號八寶粽一即是干貝、香菇、蝦米、扁魚酥、肉燥、栗子、鹹蛋、瘦肉等八寶。再使用三張竹葉包粽,外兩層為生 ... 資料擷取:台南旅遊網. 相關連結. 台南旅遊網. 於 web.tainan.gov.tw -

#39.再發號百年肉粽(總店) - 記憶的失樂園

再發號 百年肉粽(總店) 官網: 再發號百年肉粽營業時間: 09:00~20:30 電話: 06-2223577 地址: 台南市中西區民權路二段71號用餐時間: 2014.05.25 拍攝相. 於 kammy12.pixnet.net -

#40.再來發肉粽

如有任何訂購問題請播(06)2223577;0970338836. #台南肉粽#百年老店#府城#tainan #端午節#粽子#再發號肉粽. 4444. 台南散步吃美食來到了再發號百年肉粽,快 ... 於 900110269.rvd64.ru -

#41.再發號肉粽 - 台南旅遊網

而再發號八寶粽一即是干貝、香菇、蝦米、扁魚酥、肉燥、栗子、鹹蛋、瘦肉等八寶。再使用三張竹葉包粽,外兩層為生桂竹葉,內層是煮過的竹葉, ... 於 www.twtainan.net -

#42.台南150年米其林肉粽~吃得到整顆鮑魚的特製八寶粽!

台南 民權路二段的再發號肉粽創立於1872年,擁有150年歷史是台南知名的百年老店,至今已傳到第五代,堅持古法手工加上特製豬油的古早味,而八寶肉粽更 ... 於 shawn365.com.tw -

#43.再發號肉粽- 台南美食

收錄台南美食「再發號肉粽」地址、電話與營業時間等完整美食資訊,精彩的網友評論與分享文章,整合鄰近美食與鄰近民宿,將景點美食與住宿做結合,行程規劃一氣呵成~ 於 tainan.fun-taiwan.com -

#44.《台南美食》再發號肉粽,傳承百年的美味小吃

台南 -再發號百年肉粽. 工作熊在台南住了一段時間了,也一直有朋友問我說台南是不是有間很貴又很好吃的肉粽店?老實說工作熊還真的不是那麼清楚! 於 www.findlifevalue.com -

#45.台南人氣小吃(3):百年肉粽再發號、集品蝦仁飯、福記肉圓

台南 人氣小吃(3):百年肉粽再發號、集品蝦仁飯、福記肉圓、小豆豆 ... 看到百年肉粽再發號的門口真的很台灣復古味,忍不住停在門口下車就點了肉粽來吃 ... 於 boo2k.com -

#46.【台南】再發號百年肉粽/ 雙全紅茶

端午節早已過了,怎麼忽然介紹起粽子來了^^" 其實這是某次去台南聚餐時 ... 今日來到「再發號」,看了店裡簡介這店創立於清同治十一年,相傳至今已有 ... 於 dreamycat0421.pixnet.net -

#47.【食記】台南.再發號 - N+B幸福工坊

再發號 地址:台南市民權路二段71號電話::(06)222-3577 營業時間:AM09:00~PM20:30 這應該是第四次光臨的了只要是到了台南大概都會買些來當伴手禮吧 ... 於 roccrow.pixnet.net -

#48.再發號百年肉粽 - 臺南研究資料庫

創立於1872年間(清同治11年)的再發號,由第一代創辦人吳加再挑擔沿街叫賣肉粽起家,當時,肉粽僅以糯米包肉燥,口感接近米糕;到了第二代吳燦手中,則在府城上帝廟旁 ... 於 trd.culture.tw -

#49.再發號-台南老字號肉粽的百年物語(2016端午節特輯2) @ 迷你 ...

坦白講,拿鐵來到台南工作邁入第十年,"再發號"拿鐵有時要去華納威秀去看電影時經過公園路停等紅綠燈時就會不經意的看到它的招牌,那時總以為是個商號 ... 於 yeheslite.pixnet.net -

#50.【台南美食】再發號百年肉粽創立於1872年的人氣老店! ...

再發號 百年肉粽開在台南中西區, 是創立於1872年的人氣老店, 很多老台南人應該都吃過, 端午節前的生意也都超好! 於 ikachalife.com -

#51.台南中西區.再發號百年肉粽 - 蘋果愛玩耍

「再發號」肉粽店創立於清同治十一年,歷經清朝、日據時代、台灣光復至今,已有四代歷史,超過百年之久。 這家百年老店,在台南的名氣,可是粉響亮!一到用餐時刻, ... 於 aaling.pixnet.net -

#52.再發號百年八寶肉粽(總店)

再發號 百年八寶肉粽(總店). 美食標籤/其他美食中式料理台南美食附近可抓寶. 美食情報/小吃攤有店面. 於 www.1111job.com.tw -

#53.再發號肉粽】飄香將近150年的台南肉粽店名店,端午節 ...

最近到了端午節要吃粽子,生活在台南有不少老店,就連粽子都有一間百年老店「再發號」,從文宣上的開業時間到現在,算一算竟然有147年了, ... 於 etaiwan.blog -

#54.【台南美食】飄香百年的台南經典肉粽老店!。再發號肉粽

再過幾天就是一年一度的粽子節,當然要來應景的介紹一家台南的人氣粽店,. 說到台南百年歷史的粽子老店,第一家閃過腦海的,一定是再發號的名字! 於 anikolife.com -

#55.[台南中西區] 再發號肉粽 - 小盛的流浪旅程

再發號 肉粽地址:台南市民權路二段71號電話:06-2223577 傳真:06-2292823 營業時間:09:00~20:30 推薦美食: 肉粽 50元/個八寶肉粽 100元/個特製海鮮 ... 於 dantrips.com -

#56.【台南美食】再發號肉粽2022:1872年創立 - 貓大爺

「再發號」肉粽屬於泉州粽,使用長糯米,而且新米、老米各一半。豬肉也得肥瘦參半。外包三張竹葉,外層是兩張生的桂竹葉,耐久煮不易破,內層是一張煮 ... 於 lordcat.tw -

#57.再發號|必吃150元一顆巨無霸的肉粽!浮誇到連鮑魚 - YouTube

台南 中西區擁有百年歷史的肉粽— 再發號 |必吃150元一顆巨無霸的肉粽!浮誇到連鮑魚、干貝居然都有?# 台南 # 台南 美食 #肉粽 # 再發號 #百年老店 #美食 ... 於 www.youtube.com -

#58.台南 再發號肉粽百年老店重量級肉粽-旅遊觀光、行銷企劃

台南 兩天一夜路線:再發號肉粽. Day1:開隆宮→寮國咖啡、古都基金會→吳園(台南公會堂)、十八卯茶屋→誠福繡莊、合成帆布→測候所、鶯料理、天壇→ ... 於 ailsa.tw -

#59.台南中西區再發號百年肉粽台南肉粽老店百元肉粽百年老店

就連在地人的我也從來沒吃過><".. 而且你若問台南粽子??可能很多人會先想到劉家或老店海龍...但你若問百元肉粽那麼大家就會想到再發號了!!! 於 lili0504.pixnet.net -

#60.【食記】台南‧百年老店----再發號肉粽

再發號 肉粽用傳統泉州粽的作法,選用長糯米,老米和新米比例機動調整,同時保留新米的軟香和老米的黏勁。 ALIM0551. 第一次來我們特地點了頂級的「特製八 ... 於 amylin.pixnet.net -

#61.co2 - 朝九晚五兔子的儲思盆- 痞客邦

再發號 百年肉粽總店台南市民權路二段71號TEL:(06)2223577傳真:(06)2292823 營業時間:09:00~20:30二店台南市崇明路145號TEL:(06)3365599營. 於 linya.pixnet.net -

#62.再發號肉粽 - 非凡新聞

首頁 非凡大探索 第245集2007-05-12 大胃王美食 再發號肉粽. 再發號肉粽. #台南市 · #中西區. 分享|. 店家資訊. 再發號肉粽. 06-2223577. 吳立源. 台南市中西區民權路2 ... 於 news.ustv.com.tw -

#63.清同治年代至今的台南百年老店再發號,八寶肉粽是 ... - 熱血台中

台南 百年老店不少,這間再發號是清同治十一年(1872年)創立至今承傳四代的粽子店,單粽子可以賣140幾年真的是非常不得了,再來也要端午了,除了到店內 ... 於 taiwan17go.com -

#64.《台南美食》再發號百年肉粽 - Potato的饌食玩樂(WP)

【再發號百年肉粽】在府城已有四代相傳,遠近馳名,台南名產之一,尤其到端午節,是熱門暢銷的伴手禮,百年好味道,值得你去嚐鮮。 … …再發號百年肉粽 ... 於 www.potato186.com -

#65.再發號百年肉粽 - Flavor | 風格美食指南

商家資訊. 地址. 台南市中西區民權路二段71 ... 於 www.flavornews.com.tw -

#66.再發號八寶肉粽 - 台南民宿

再發號 八寶肉粽. 訂購電話:(06)2223577; 連絡電話:(06)2223577; 地址:台南市民權路二段71號; 網址. 關於我們 ABOUT US!! 美食介紹 FOOD. 訂購需知 點擊展開. 於 tainan.wacowtravel.com.tw -

#67.『台南。再發號百年肉粽』~海鮮八寶肉粽/宅配生意強強滾

2022/05/22(日)再發號百年肉粽台南市中西區民權路二段71號062223577營業時間:10:00~20:00官網臉書再發號肉粽創立於清同治十一年(西元1872年), ... 於 www.walkerland.com.tw -

#68.台南、中西區|再發號.飄香百年的八寶肉粽

這家從清朝傳承四代至今超過120年歷史的再發號,是台南在地數一數二的老店,既然可以熱賣這麼多年的時間,在用餐的時刻來購買粽子的人潮絡繹不絕, ... 於 nurseilife.cc -

#69.再發號百年肉粽 - Facebook

再發號 百年肉粽, 台南市。 3040 個讚· 49 人正在談論這個· 14196 個打卡次。百年老店再發號肉粽,歡迎您的蒞臨。品嚐百年好滋味!!! 於 zh-tw.facebook.com -

#70.台南中西區.再發號百年肉粽-台灣美食專區 - 1111職涯論壇

圖片來源:蘋果愛玩耍. 台南中西區.再發號百年肉粽-再發號百年肉. 「再發號」肉粽店創立於清同治十一年, 歷經清朝、日據時代、台灣光復至今, 於 www.jobforum.tw -

#71.端午節吃那間好?還是[再發號]吧 - 吃喝玩樂法樂米

台南 美食肉粽再發號在台南民權路上著名的肉粽專賣老店端午節到再發號買肉粽已成了近幾年來的習慣了,有三種價位,50元,100 … 於 taiwanfun.tw -

#72.再發號百年肉粽 - 食尚玩家

再發號 百年肉粽-台南市美食小吃首選,位於台南市中西區民權路二段71號。找尋更多再發號百年肉粽資訊與優惠就來食尚玩家絕對是你的美食探訪、旅遊規劃 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#73.台南火車站排名第8的在地美食: 再發號百年肉粽| 菜單價位

再發號 百年肉粽是台南火車站排名第8的在地美食,在本站有87篇食記,在Google有2031則評價,分數為4.1。環境風格為老店。 於 www.fonfood.com -

#74.再發號肉粽 - Mobile01

位在台南市的再發號就是這個百元粽子的老店 店裡主要有三種肉粽,肉粽天王的海鮮八寶肉粽、八寶肉粽及一般肉粽。 當然啦像這種好吃又有歷史的老店,一定是個大媒體報導 ... 於 www.mobile01.com -

#75.再發號百年肉粽。巨無霸一個人吃不完|台南老字號小吃 ...

再發號 獨創超大「海鮮八寶肉粽」,重量達14兩,將近一斤重,獨步全台。我跟朋友合吃的八寶肉粽也有12兩,換算也差不多半公斤了,驚人! 於 margaret.tw -

#76.台南中西區【再發號】特級海鮮八寶粽子 - 米飛愛生活

胃弱的米飛不太吃粽子,但一年一度的端午『粽子節』總要吃一顆NT150的【再發號】完成台南媳婦儀式感。 既然一年… 於 miffycares.com -

#77.【台南食記】中西區再發號百年肉粽/有賣特製八寶肉粽

再發號 百年肉粽就在中西區民權二路上店面也是小小的一間,哈魯在無意間發現的既然是百年老店一定要吃吃看第兩百肆拾三碗:再發號百年肉粽再發號的招牌 ... 於 vip9854.pixnet.net -

#78.[台南] 再發號百年肉粽~來吃150肉粽,還有飯湯、魚餃湯

台南 是美食之都,老店很多,百年以上的老店也不少。 再發號是清同治十一年(1872)年創立的,至今將近150年了。 再發號以肉粽起家,有名的是包入豐富 ... 於 pure816.pixnet.net -

#79.再發號肉粽飄香一四一年

記者羅玉如/台南報導府城歷史最久、名氣最響亮的粽店首推「再發號」。第一代吳加再於清同治十一年挑擔營業,至今吳家肉粽飄香一百四十一年,目前由第 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#80.[台南]傳承百年肉粽-再發號 - 美食好芃友

之前看很多去台南玩或在台南唸書的朋友都去過這間百年粽子老店-再發號.熱愛糯米的如粽子米糕的我每次都只能望照片興嘆. 就是不想假日跟別人人擠人嘛~ ... 於 angelala.tw -

#81.台南 食 漏溝的再發號百年肉粽

這間老字號的再發號應該在地的都知道,不過我來台南這麼多年也才吃過這麼一次,一來是因為我的胃不太好所以不太能吃糯米類的食物(雖然我還是很愛 ... 於 doris0426.pixnet.net -

#82.【美食】台南。再發號肉粽

地址台南市中西區民權路二段71號電話06-2223577 △台南市百年老店何其多,再發號肉粽也是百年老店之一,店面位於人來人往的市區中看起來不怎麼起眼, ... 於 martin0912.pixnet.net -

#83.再發號百年肉粽,裡面有鮑魚干貝! - 台南市

再發號 百年肉粽創立於清同治十一年、西元1872年的再發號迄今已快要有一百五十年的歷史. 於 ifoodie.tw -

#84.【美食。台南。邦】再發號肉粽沒牙齒也能吃的用心做出來的超 ...

Sep 28, 2013 11:04. 【美食。台南。邦】再發號肉粽沒牙齒也能吃的用心做出來的超入味肉粽(宅配,特色小吃,百年肉粽,台南老店,伴手禮,免服務費,團購) ... 於 queen1311110.pixnet.net -

#85.【食。台南】再發號肉粽@ 隱形喵的生活教室 - 隨意窩

創立於清同治年間的「再發號」也是台南知名的肉粽店,記得以前好像有去吃過一次,但沒有拍照、也對它的味道沒什麼印象~一間肉粽店能持續存在長達百年一定有它的理由在 ... 於 blog.xuite.net -

#86.台南-再發號肉粽

店名:再發號肉粽地址:台南市中西區民權路二段71號這間也是觀光客名店之一當然也是有特色.......就是...... 巨無霸肉粽!!! 老店兼觀光店,客人絡繹不絕仔. 於 sheep0530.pixnet.net -

#87.台南吃透透之再發號百年肉粽 - My Life

11/4 am7:40統聯→台南→阿憨鹹粥→再發號肉粽→氣象台(三級古蹟)→國家台灣文學館→ 於 pinhsuanlin.pixnet.net -

#88.米其林認證台南百年肉粽你吃過嗎?塞滿鮑魚干貝料比 ... - TikTok

塞滿鮑魚干貝料比米還多 #tiktok美食製作人#心動的餐廳#旅行日記#美食探店# 台南 美食# 再發號 百年老店#粽子#干貝」。 夏日美梦(纯音乐) - BlackDD。 於 www.tiktok.com -

#89.台南中西區.再發號肉粽,品嚐百年歷史的八寶粽子 - 旅攝生活

說到再發號肉粽店,在台南可說是無人不知無人不曉,尤其是端午節前後更是人潮明顯,雖然價格偏高不過裡頭包的餡料足足有八種,粽子一顆也很有飽足感, ... 於 traveled.tw -

#90.2022米其林推薦|再發號百年肉粽,台南必吃小吃

台南 散步吃美食來到了再發號百年肉粽,快150年老店!來吃看看飄香一個世紀的肉粽是什麼樣的味道,店內最貴的特製八寶肉粽裡頭有鮑魚、干貝、櫻花蝦等高價位食材, ... 於 blog.andrewplus.com -

#91.【台南端午粽子】再發號-台南唯一百年老粽!

台南 的粽子,不論是肉粽、菜粽,超過半世紀的人氣老店不在少數,但是有逾100年歷史的,僅有「再發號」一間。端午將屆,不妨試一試這味歷經三個時代, ... 於 boylondon.tw -

#92.再發號肉粽|台南民權路超大份量美食小吃(附菜單資訊)從 ...

再發號 肉粽|大份量~從清同治年間賣到至今八寶粽重約12兩,食材上有瘦肉、香菇、蛋黃、干貝、蝦米、扁魚酥、粟子和肉燥,糯米則是選用長糯米。 於 www.leeleelin.com -

#93.【台南中西】再發號百年肉粽,裡面有鮑魚干貝! - ㄚ兔到處趣

再發號 的肉粽有三種! 主要是裡面包的食材不同,重量也有差異 特製海鮮八寶肉粽150元(十一兩) 鮑魚、 ... 於 rabbitfunaround.com -

#94.再發號百年肉粽- LINE熱點

【LINE熱點】再發號百年肉粽, 肉粽, 地址: 台南市中西區民權路二段71號,電話: 06 222 3577。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、 ... 於 spot.line.me -

#95.【台南】再發號肉粽,清同治年間的百年老店

這次過年回台南行有別以往,我們還走訪了許多特色名勝、小吃~這間再發號肉粽創立於清同治年間,是一間名副其實的百年老店!美國華爾街日報還曾經來 ... 於 alisha.tw -

#96.台南府城百年肉粽~再發號肉粽 - 阿如的小格子

台南 市個很特別很有歷史的城市街上隨隨便便都一堆老店不過呢肉粽可以賣上百年也實在是相當厲害的了!!! 今天阿如就要來介紹這一間位在府城的百年肉粽~再發號肉粽! 於 yenju670810.pixnet.net -

#97.端午節必吃美味!台南人氣肉粽推薦,再發號、圓環頂好吃到流淚

2021端午節快到了,ShopBack幫你蒐集了人氣台南肉粽,再發號、圓環頂等肉粽老店都在這一篇,快讓這些台南好吃粽子滿足挑剔的味蕾! 於 www.shopback.com.tw