哈根達斯口味推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦J.K.羅琳寫的 哈利波特【8冊合售】 和潔媽的 如果走散了,我還有你給的勇氣:母女勇敢追夢,137天橫越歐亞,一生理解與相依的旅程都 可以從中找到所需的評價。

另外網站1桶吃得到2種口味!哈根達斯推3款「雙享巧脆冰淇淋」也說明:不斷挑戰全新口味的哈根達斯,近期推出螞蟻人會愛的「TWIST&CRUNCH雙享巧脆系列」,主打1桶就能吃到2種口味的冰淇淋,共推出3種口味,以最受歡迎 ...

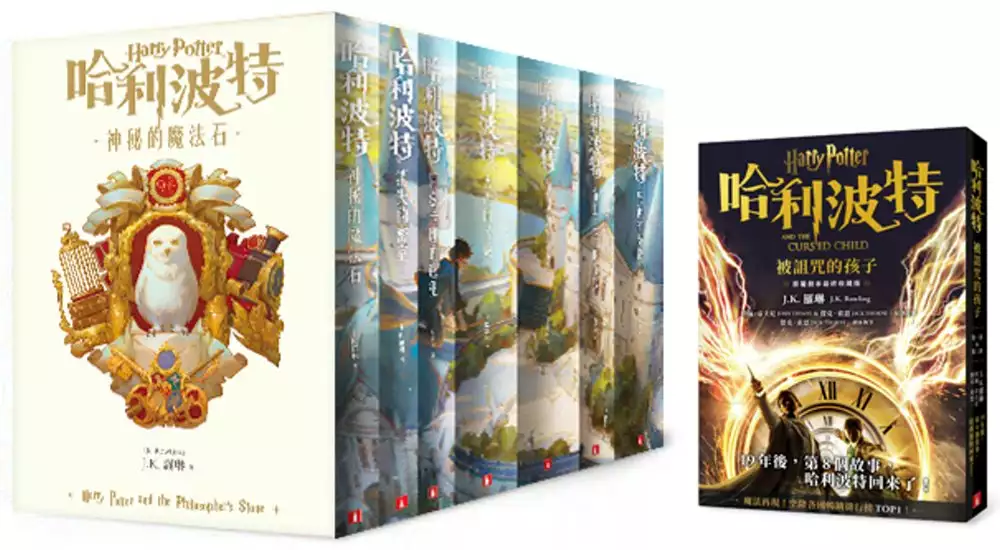

這兩本書分別來自皇冠 和天下雜誌所出版 。

國立中正大學 電訊傳播研究所 唐士哲所指導 黃俊凱的 繪製光影地圖:台北金馬影展系譜考(1980-2012) (2012),提出哈根達斯口味推薦關鍵因素是什麼,來自於金馬影展、影展、文化地理學、文化史。

而第二篇論文輔仁大學 比較文學研究所 劉紀蕙、陳平原所指導 呂文翠的 現代性與情色烏托邦:韓邦慶《海上花列傳》研究 (2003),提出因為有 晚清、現代性、情色烏托邦、海派文學、狹邪小說、都市文化的重點而找出了 哈根達斯口味推薦的解答。

最後網站【MORNINGCAT】(宅配)單朵永生康乃馨花束(1支x1)則補充:... (宅配)單朵永生康乃馨花束(1支x1)就在全家行動購,購買人氣推薦美妝/美體/保養立即上 ... 【冷凍店取-哈根達斯】迪士尼禮袋組米妮迷你杯十一入(75ml*8+ ...

哈利波特【8冊合售】

為了解決哈根達斯口味推薦 的問題,作者J.K.羅琳 這樣論述:

《哈利波特(1)神秘的魔法石》【繁體中文版20週年紀念】 男孩活下來了, 我們世界中的每一個孩子 都將會知道他的名字! 一生必讀不只一次的奇幻文學經典 魔力席捲全世界超過200個國家 人類歷史上最暢銷的系列小說! 全球銷量突破5億部 繁體中文版熱賣超過640萬部 改編拍成8部電影,票房逾77億美元 翻譯成80種以上語言版本 直到那封信掉落在水蠟樹街四號的踩腳墊上之前,哈利波特從來沒有聽說過「霍格華茲」四個字。淡黃色的羊皮紙信封上用綠色墨水書寫著地址,以紫色蠟印彌封。哈利還沒弄清楚那是什麼,就立刻被恐怖的阿姨和姨丈給沒收了。不久之後,當

哈利十一歲生日時,擁有一頭濃密黑髮和雜亂鬍鬚的巨人海格來到他的面前,帶來令人震驚的消息:「哈利波特是一名巫師,在霍格華茲魔法與巫術學院擁有一席之地。」而哈利這時還不知道,他將經歷全魔法世界最不可思議的冒險! 《哈利波特(2)消失的密室》【繁體中文版20週年紀念】 密室已經打開了! 傳人的仇敵們,當心了…… 哈利波特度過了一個難忘的暑假,包括有史以來最糟糕的生日,還接到家庭小精靈多比的警告,如果回到學校,將面臨生命危險!但哈利還是渴望能夠返回霍格華茲,好友榮恩彷彿聽到了他內心的呼喚,駕著魔法飛車將他從德思禮家救了出來!好不容易終於回到霍格華茲,升上二年級的哈利卻在無人的走廊

聽到奇怪的耳語聲,隨後更發生一連串不明的襲擊事件,學生們陸續慘遭「石化」!小精靈多比的不幸預言似乎就要成真了…… 《哈利波特(3)阿茲卡班的逃犯》【繁體中文版20週年紀念】 佛地魔的僕人已被束縛了十二年之久, 今晚午夜以前,他將幫助佛地魔東山再起…… 當騎士公車衝破黑暗,發出尖銳的煞車聲急停在他面前時,哈利波特正準備在霍格華茲展開另一個不平凡的學年。與此同時,佛地魔的追隨者、曾經殺害過許多人的天狼星.布萊克逃出了阿茲卡班監獄。而根據傳言,他逃獄後的頭號目標正是哈利波特!哈利第一次上占卜課,崔老妮教授就在茶葉裡看到了死亡的預兆。但對哈利來說,更恐怖的,或許是在校園裡四處出沒

,能用吻吸取靈魂的「催狂魔」…… 《哈利波特(4)火盃的考驗》【繁體中文版20週年紀念】 最危險、最刺激的三巫鬥法大賽即將展開, 輸的代價是……你的性命! 「不管是誰把你的名字扔進了『火盃』──他們真正的用意,是想要你的命!」霍格華茲即將舉行三巫鬥法大賽,只有年滿十七歲的巫師才能獲准參加,但這並不能阻止哈利想要贏得比賽的夢想。到了萬聖節當天,當火盃選擇參賽選手時,哈利驚訝地發現自己竟然在火盃所選出的名單上!哈利即將面對致命的任務以及惡龍和黑巫師的威脅,但在摯友榮恩與妙麗的幫助下,他或許能夠勉強「活著」通過考驗…… 《哈利波特(5) 鳳凰會的密令》【繁體中文版20週年

紀念】 擁有消滅黑魔王力量之人將降臨! 兩者必將死於另一人之手,因兩者無法同存於世…… 霍格華茲的黑暗時代來臨了!在表哥達力遭到催狂魔攻擊後,哈利明白,佛地魔將會不惜一切代價找到他。儘管許多人都否認黑魔王的歸來,但還好哈利並不孤單,一個秘密組織正在古里某街的會所聚集,準備對抗黑暗的勢力。哈利必須讓石內卜教授教他學會如何保護自己,以免被佛地魔入侵心智。但佛地魔的攻擊一天比一天猛烈,而哈利的時間已經所剩無幾…… 《哈利波特(6) 混血王子的背叛》【繁體中文版20週年紀念】 成為那個「被選中的人」, 哈利波特將付出什麼無法想像的代價? 一個夏天的夜裡,當鄧不利多

來到水蠟樹街接哈利波特時,他握著魔杖的手變得又黑又皺,但他卻不肯說出原因。秘密與猜忌在整個魔法世界中蔓延,連霍格華茲也不再安全了。哈利很確定馬份被烙上了黑魔標記,現在他們之間多了個食死人。為了探索佛地魔最陰暗的過往,哈利需要強大的魔法與真誠的朋友,而鄧不利多也準備好讓他面對自己的命運…… 《哈利波特(7) 死神的聖物》【繁體中文版20週年紀念】 當三件聖物聯合在一起, 持有者就能主宰死亡? 當哈利爬上海格摩托車的邊車飛向天際,最後一次離開水蠟樹街時,他知道佛地魔與食死人已在不遠處了。長久以來一直守護著哈利的保護咒如今已經失效,但他卻無法繼續躲藏。黑魔王將恐懼的氣息吹向他所

摯愛的一切,為了阻止佛地魔,哈利必須找到並摧毀剩下的分靈體。最後一役終將展開,哈利必須挺身而出,面對他最大的敵人……《哈利波特》系列最高潮完結篇,與佛地魔的最終決戰終於登場! 《哈利波特(8):被詛咒的孩子【最終收藏版】》 19年後,第8個故事,哈利波特回來了! 魔法再現,空降各國暢銷排行榜TOP1! 自從哈利波特、榮恩.衛斯理和妙麗.格蘭傑拯救了魔法界以來,轉眼間已經過去十九年。當哈利試圖拋開揮之不去的往事,他的小兒子阿不思對抗的則是他從未想要擁有的波特家族榮光。隨著過去與現在激烈衝突,父子倆被拉進一場穿梭時空的危險競賽中,他們必須努力對抗未知的神秘力量,以拯救懸於一線

的未來。本書收錄原創舞台劇兩部曲的完整台詞和舞台指示、導演和劇作家對談、哈利波特家譜,以及發生在《哈利波特:被詛咒的孩子》之前的魔法界大事記。 囊括世界所有榮譽 時代雜誌年度風雲人物 英國國家書獎卷最佳童書獎暨年度最佳作者 史馬堤書卷獎金牌得主 美國安.史賓塞.利伯夫文學獎 義大利培密歐.尚多青少年文學獎 FCBG童書獎暨最佳長篇小說獎 薛佛爾童書獎 法國咚咚咚「我啃書」文學獎 法國女巫獎 英國卡尼基獎決選入圍 加爾汀小說獎決選入圍 德國青少年文學獎決選入圍 出版家週刊年度最佳好書 美國圖書館協會最受注目好書暨青少年最佳好書 全球

最大網路書店亞馬遜書店年度最佳好書 美國超級連鎖書店波德斯書店年度好書 青年電報獎年度最佳讀本 伯明罕電報好書獎 ABBY美國書商年度最佳好書獎 英國書商協會年度最佳作者 校園圖書館期刊年度最佳好書 荷蘭全國童書書店票選年度最佳好書 讀者票選維也納年度最佳童書獎 德國不來梅年度十大好書 親子雜誌好書獎 紐約公立圖書館推薦好書 好書推薦雜誌最有價值好書 好書推薦雜誌編輯推薦好書 史密斯桑尼亞最受注目好書 橫掃全球一致好評 一部精采至極的第一部小說!……哈利注定將創造出一番偉大的成就……有趣、感人,並令人難忘!作者羅琳擁有在超自然事件

層出不窮的背景中,讓書中人物的情感、恐懼與勝利喜悅依然維繫在人性共通層面的卓越才華。——紐約時報 我做了十八年的母親,而在我漫長的父母生涯中,我這還是第一次看到我的三個孩子全都看過、甚至搶著閱讀同一本書!——紐約時報 這個夏日閱讀季節真正的主角毫無疑問是屬於哈利波特的!——新聞週刊 就算你既不是巫師也不是小孩,也必然能感受到哈利波特所施展的魔幻符咒!——今日美國報 這本小說情節緊湊,處處可見諸如會眨眼的蟒蛇、滿口禪機的憂傷人馬與貓頭鷹郵政系統等匠心獨具的細節,最後更以一個極具震撼力的驚悚高潮做為終結。——華盛頓郵報 這是一個趣味盎然的故事!——芝加哥論壇報

這本遙遙領先的暢銷作品……讀者必然可以在這位英國作家的首部作品中,獲得極端過癮的輕鬆閱讀經驗!——出版家週刊 羅琳這本在英國贏得無數獎項的第一部作品,是一篇展現出豐沛想像力與傑出寫作技巧的幻想小說,作者巧妙地在其間融合了傳統英國學校故事的種種素材,但卻完全不曾牴觸到隱藏在情節背後的魔幻基礎。事實上,羅琳以怪誕手法來處理運動、學生敵對競爭,與古怪教授群等素材的卓越才華,更加增添了這個動人故事的幽默、魅力以及趣味。——好書情報雜誌 這本魔幻神奇、引人入勝、精采萬分的書籍,未來必將成為留名青史的經典!——亞馬遜網路書店 令人讚嘆的第一部小說!已在英國贏得許多獎項……這部娛樂性十足

的幻想小說,充滿了從口味怪異的糖果豆,到用爐火孵育的龍蛋等種種極富想像力的細節。偏愛戲劇性情節的讀者們將會發現在這部充滿英國風味的故事中,巧妙地融合了魔法學校特有的種種奇觀。——寇克斯評論 哈利波特是今年最出色的書籍之一!不可思議的寫作題材、精采萬分的敘述技巧,以及極端迷人的角色人物,共同創造出一部驚人的作品!……如果你還沒讀過《哈利波特》,心動不如行動,趕快買來看吧!——卡霍恩環球報 一部一出現即成經典的作品!……我迫不及待地想要趕快看到續集……書中人物與情節走向皆經過巧妙的設計,可同時迎合年輕人與成年人的喜好,堪稱是一部老少咸宜的傑出作品!——兒童文學雜誌 一部迷人易讀

的輕鬆小品,有著一位能夠引起讀者共鳴的主角,並充滿了趣味盎然的魔法細節!——入門書雜誌 羅琳創造出一個情節緊湊、高潮迭起的魔法故事,其中充滿了幽默、冒險、懸疑、神祕,與一些讓人為之著迷的難忘人物。——亞藍書評雜誌 這本熱鬧有趣與緊張懸疑的小說,必然會讓讀者們領略到過癮的閱讀樂趣!——VOYA雜誌

哈根達斯口味推薦進入發燒排行的影片

最新影片: 《最後生還者》如何將遊戲化為藝術?"

https://www.youtube.com/watch?v=Q1JVdvfdD8Y --~--

我要來批判媒體了 這次是從Kanye West的MV-Famous來看近年的嗜血媒體亂象

這部MV看似是在對嗆 但其實是對於名氣以及媒體、潮流的深度反思 一起來看懂吧!

監製/編輯: 黃豪瑞 (Jasper)

加入會員:https://www.youtube.com/channel/UC0Q-fBheHysYWz9ObSEzMdA/join

=====================================

還可以在哪裡找到我:

FB: https://www.facebook.com/tessereq

twitter: https://twitter.com/TessereQ

twitch實況台:http://www.twitch.tv/chantienchiu

=====================================

歡迎來到超粒方,一個主要探討影視作品的頻道,在這裡,你可以看到各種電影和影集的觀點解析,從熱門大片道經典老片到必看的冷門電影! 有時也會探究時事。還有迷因,非常,非常多的謎因

All videos on my channel are only used for commentary.

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

啊,是的,全世界正在對抗數百年來最嚴重的病毒爆發,

美國正在內戰2的邊緣(但是沒有驚奇隊長或鋼鐵人能來救你)

同時也在跟中國冷戰,

但是顯然媒體以及眾多人們最在乎的還是各種名人八卦和腥羶色爭議,

有鑑於此,我想是時候來重新認識近年來最具爭議,

但是也最值得挖掘的MV,Kanye West的2016單曲-- Famous。

啊,是的,今天我又來探討偉大的媒體了,

暨《英格麗向西》、韓國瑜、脫歐之戰、以及《黑暗騎士:黎明昇起》的影片之後,

這部影片又要再一次地發揮超粒方「白天批判、晚上批判、假日批判」的精神了。

如果你還想要看到更多批判影片,首先別忘了訂閱以及按下小鈴鐺,

因為顯然無論標題再怎麼農場,Youtube就是不願意推薦這頻道的影片。

「為什麼你突然要講一部三年之前的MV?」你問,

是啊,好問題,要像This is America那樣跟風,我早就錯過時機了,

然而,這部當年撼動全美國的極爭議MV所傳達的訊息,

再現今可說是再適合不過了。

這不僅是肯伊對於自身名氣的反思內省,也諷刺著當今媒體圈以及觀眾的嗜血。

身為公眾人物,的確會帶來無可比擬的名氣和財富,

但是換來的,卻也是狗仔以及狂熱觀眾們無止盡的窺探,

以及那些竊笑、無名的酸民,

迫不及待等著你犯下任一個錯誤,瞬間將你碎屍萬段。

首先,在談論這部MV之前,先來介紹一下肯伊,

他從許久以前就是個充滿爭議的饒舌歌手,

無疑地極有才華,但是也著名的非常自傲,

不僅自稱為”Yeezus” (諧音耶穌Jesus),

也絲毫不吝嗇宣稱自己是當代最偉大的饒舌歌手,更是21世紀最偉大的藝術家。

”I am Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation...I am Shakespeare...in the flesh.”

在肯伊眾多的驚世行徑和言論之中,最出名,最引起眾人關注的,

莫過於他與泰勒絲超過十年的世紀之仇。

有些人大概知道,這爭執源自2009年的音樂錄影帶大獎,

正在泰勒絲要上台領獎時,肯伊突然衝上台,搶走她的麥克風表示:

“Ima let you finish...”

當時泰勒年僅19歲,是個閃亮的新星,

所以肯伊理所當然地受到眾人攻擊,就連歐巴馬都說他是個機掰郎,

...如果連歐巴馬都說你是個機掰郎,你就知道你大概做錯什麼了。

當然,在一連串的訪談之後,他們過了不久就和好了,

直到2016,肯伊新發單曲Famous這首歌竟包含這段台詞:

“I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous.”

大概不用我跟你說發生了什麼事,肯伊馬上又面臨了如紙片飛來的批評,

但是後續又出現了「驚人」的轉折,

那種會連續好幾周上頭條新聞的轉折,

肯伊的老婆金卡達珊揭露了肯伊與泰勒的電話錄影,

其中泰勒似乎認為肯伊「人很好」,這首歌很有趣,似乎是在給予祝福。

想當然耳,風向瞬間一轉,許多人都表示泰勒是一條虛偽狡猾的蛇,

你可能有注意到我剛剛強調了「似乎」這兩個字,

因為幾個月前真正的完整的電話紀錄才揭露了真相,還泰勒絲一個公道。

不過在當時最驚人、最爭議的是在這首歌的MV揭露,

其中有著全裸的泰勒絲蠟像躺在肯伊身旁,

以及旁邊另外十來位出名(或者更貼切是惡名昭彰)的人物。

究竟,這部MV的目的是什麼,讓我們從頭開始:

畫面開始於迷幻的夕陽,就這樣一路下降到陰暗的恐怖谷之中。

躺在床上的裸體,哪些是本人?哪些是化妝或是蠟像?

也許這一切都不重要,因位在媒體以及八卦的輪迴之下,

這些名人早已被去人性化,

一舉一動,一言一型,都成為了提供人們娛樂的人偶。

接著,在那段極具爭議性,直接開嗆泰勒的開場之後,就進入了肯伊常見的自大宣言:

For all the girls that got dick from Kanye West

If you see 'em in the streets give 'em Kanye's best

Why? They mad they ain't famous

They mad they still nameless

”

但是這並不是單純的比老二大賽而已,

在過了兩分鐘之後,這首MV忽然進入了最讓人困惑的橋段。

長達五分鐘無音樂的橋段,只剩下呼吸以及打呼聲,

配上這些名人赤裸的身軀以及臉龐,

泰勒、雷哈娜、川普、小布希、考斯比等,全都用幾近病態的特寫帶出來,

我們從沒看過如此私密的畫面,就像是個偷窺狂,甚至殺人犯,

悄聲無息地滑過這些熟睡的人,這不是我們該看到的畫面。

然而因為這些人是名人,是人們生活之中執迷的對象,

我們還是繼續觀賞。

但是與此同時,卻也感受到這些人的人性,甚至感到些許同情。

這其中出現的眾多人物時常面臨主流社會和媒體的抨擊,

但是在此處,他們一絲不掛地熟睡,

完全對我們這些窺視者以及外在的世界一無所知。

在此時此刻,這些幾乎不可觸及的人物,都展現了他們最脆弱的一面。

最後,鏡頭漸漸向上升起,揭露了一幅如夢境般的畫面,

這時已經不再是先前的低畫質、手持攝影機畫面,

而是充滿鮮豔色彩、近乎可說輝煌的景象。

床上沉睡中的人物,都成為了肯伊繪出的這幅畫之中的元素,

矛盾地同時帶著挑釁、煽情、平靜、以及無瑕的純潔。

更是在鏡頭最高點時,忽然看向鏡頭,彷若是在說:

「我知道,我知道你們都在看著我們」

所以,這一切究竟代表什麼?

最後全景的畫面明顯是在致敬文森特·德賽德里奧在2004年的畫作Sleep,

當時他就曾對於這幅畫表示:

「有些人認為這是性愛轟趴,但是這樣解讀是錯的,

這其實是在代表集體的睡眠-廣義來說是代表整個文化的沉睡,理智的沉睡」

也許這就是整個MV最受到忽略之處,

就如同我在韓國瑜現象那部影片開頭引用的紙牌屋台詞一樣,

「歡迎來到理性時代之死」

所謂理智的沉睡,甚至死亡,就是媒體,尤其是社群媒體所造成的集體盲目。

我們看的愈多,真「看見」的,反而愈少。

人們說肯伊是個狂人,但是對我來說,他是個天才,

他完全知道怎麼操弄這個嗜血的媒體生態,

他知道自己造成的所有爭議、失序的言行舉止,

極為逆風的言論、對於川普的強烈支持,

帶給他的,都是眼球

而越多眼球,就等於是越多錢錢。

我們時常聽到對於低素質媒體的抱怨,尤其是最近幾個禮拜,

但是卻非常少見到有人追根究底是什麼造就了低素質媒體?

是什麼,讓我們眼前所見,耳邊所聽的,都是無止盡的噪音?

不就是閱聽者本身嗎?

有需求才有供給,有了供給,就會有更多需求。

這些爭議的、這些聳動的、這些時常不道德的獨家腥聞,

會如此渲染就是因應觀眾們的嗜血口味,

當然,名人也因此嚐到甜頭,製造更多爭議,讓媒體加以報導,

形成了自給自足的血盆大口。

你有看過冰與火之歌嗎?

的確,混亂是一把階梯,讓那些抓緊機會的人能夠逐漸往上爬,

而這混亂的來源,是所有人都參與其中的。

我並不是在捍衛那些無良媒體,完全不是,我就直說了,

他們對於我們認識這個世界真的毫無價值。

但是,當一名公眾人物的隱私被爆出來時,

那些無良媒體只是在行使一個我們早已簽下多年的隱形合約而已,

這隱形合約充滿著腐敗、俗濫的氣息,

但是幾乎所有人都如飛蛾撲火地搶著將它納入自己的生活之中。

這合約,就是對於風潮、八卦、爭議的追求。

前陣子才在探討黑暗騎士系列之中,

提到人們對於能夠代表希望以及正義之象徵的追求。

不過事實上,現實世界之中更多的是小丑們,

似乎只想看到這些與眾不同的公眾人物

被揭發、羞辱,看見他們被拉到跟凡人一樣的程度,

看到他們跟我們一樣是有所缺陷的。

也許肯伊希望透過這MV來傳達的訊息,

就是我們不需要透過嗜血的啃食來證明這些名人只是凡人,

因為他們本來就是與常人無異的普通人,有著缺陷,有著弱點,

甚至在內心某處,還留著當初的自己。

藉由在畫面上呈現這些全裸名人的沉睡,

他剝去了他們被媒體套上的皇冠,

無論是令人退避三舍,還是令人目不轉睛的表層。

這些由他們自己所創造,由媒體所形塑的外皮,都在此處被褪去。

正因為有著「公眾人物」這樣的稱號,

並不代表這人沒有犯錯的權利,

並不代表這些人不能如凡人一般大聲地表達自己。

奇怪的是,在這媒體的循環之下,人們對於公眾人物的看法似乎飄搖不定,

有時候認為某人不該被放大檢視,

有時候卻因為某人的一句話不符合自己的觀點而大加撻伐。

也許我們都簽下了這隱形的合約,但是肯伊透過這部MV,

褪去了虛偽的外表,毫不留情地揭露所有人跟隨風潮的盲目。

也許你可以說這非常偽善,畢竟他自己也是這無盡輪迴的參與者,

不過他至少提醒了我們,在這理智的沉睡之中,

我們仍然有尋求一絲清醒的希望。

混亂的階梯也許永遠沒有終點,

但是有時候,攀爬本身,才是真實存在的。

又或許,這全都毫無意義,

一切只不過是另一個令人繼續沉迷、繼續追星的陷阱。

簡單粗暴的事實是,

有愈多人關注你的生活,無論這種關注是正面或負面,

你就能賣出愈多的鞋子/口紅/隨便你要賣什麼。

你知道最諷刺的是什麼嗎?

當年,肯伊在讓明星好友搶先看這支MV後,他們一致的反應都是:

「我也想躺在這床上」

你不需要這樣想像,因為我們早已在這張床上打滾許久了,

問題是,你要繼續沉睡,還是張開雙眼?

如果你想要我閉嘴不要繼續嫌演算法的話,麻煩訂閱一下按個小鈴鐺,

我會感激涕零地跟你磕頭。

如果你喜歡桌遊的話,也去看一下我的桌遊副頻道,裡面全都是你沒看過但是超好玩的遊戲。

留個言說一下你對這部MV的想法,我是超粒方,我們下部影片見!

繪製光影地圖:台北金馬影展系譜考(1980-2012)

為了解決哈根達斯口味推薦 的問題,作者黃俊凱 這樣論述:

「金馬影展」是台灣歷史最悠久的影展,1980年揭幕後旋即成為台北藝文圈的朝聖之地。到了年底,時序漸冬,「跑影展」成為影癡們身體的記憶、成為一種儀式。時至今日,金馬影展不再獨大,各類影展百家爭鳴。這份論文處理的是一部關於金馬影展的歷史、是台灣的影展史/始,也是台灣30多年來與電影映演相關的社會文化史。書寫這份歷史,不在於替宏觀的大歷史敘述做解釋,而在於透過勾勒金馬影展這30多年來的一些事件,去追尋細碎、甚至是不具官方正當性的史料,嘗試在細節中梳理出有意義的脈絡。 本文以文化地理學的理論取徑想像歷史、敘述歷史。「地理」並非單純指涉物理疆域的空間,而是關於地緣政治、關係空間、社會空間、場域、

空間再現、跨國地域流動、文化空間性等多重面向;企圖讓地理映疊歷史、空間構連時間、讓歷史地理之間產生關連與流變,是時間-空間並重,相互交融,建立一種新的理論語言和研究視野。 依循此理論視野,本論文通過歷史檔案分析,考察金馬影展的權力地景。本文描繪從家國論述到文化經濟的地景形構,並從中抽絲剝繭出隱匿其中的家國話語、地緣政治、商業齟齬的論爭。整體而言,金馬影展從90年代前的晚期戰備社會徵候,轉變為文化經濟論述的實驗場、成為當今台灣電影文化的重要場景之一。再者,藉由多重影展參與者的歧異論述,脈絡化理解金馬影展作為一處影像展演空間,生產了什麼樣的電影與社會文化意涵,讓「金馬影展」的空間性格被體現(em

bodied)而非再現(represented)。本研究是以對金馬影展的厚描,打破當今社會對影展扁平化、去時空化的單一文化想像;是以爬梳細緻的文字史料,追憶重層迷戀中的歷史痕跡。

如果走散了,我還有你給的勇氣:母女勇敢追夢,137天橫越歐亞,一生理解與相依的旅程

為了解決哈根達斯口味推薦 的問題,作者潔媽 這樣論述:

我們都有自己的名字,而我們的名字不叫「媽媽」。 只有自己活得精彩,孩子才能有更多不一樣的未來。 人生的每個選擇,時間都會如實給予答案, 一輩子很短,有些事錯過就是遺憾! 很多人說,這是廣告電影腳本吧? 不,這是真實故事! 一個平凡的單親媽媽靠自己完成夢想,改變自己也改變女兒的故事。 「如果有夢想就努力去追吧!」當我們在心中這麼告訴自己,或鼓勵孩子時,又是如何看待自己的夢想? 尤其告別單身走入家庭有了孩子後,往往被「好太太」、「好媽媽」的傳統枷鎖牢牢套住,忘了自己也該是獨立的靈魂。 每個決定就是啟動命運的鑰匙!踏出舒適圈,才能拋開框架的人生。 這是

一個浪跡天涯的故事,也是一場追尋人生新旅程的故事。 她,暱稱潔媽,自稱大媽。25歲失婚成為單親媽媽,獨力撫養才6個月大的女兒。咬牙打拚20餘年,在中年穩坐主管職、看似一片穩定的時刻,驚覺人生太無常、錯過太多陪伴女兒的時間,一股衝動寫了辭職信給老闆,打電話通知大三的女兒休學,出發去圓那始終沒忘卻年少時的夢想──搭火車橫越歐亞大陸,一站一站,慢慢走過沿途風景。 母女倆137天全天共處的旅途,是挑戰,也是重新認識彼此的契機。昔日牙牙學語的小女娃,已經長成能處理旅途危機互助的旅伴。跨越9個時區、18個國家、26000公里,路途上不論母女嘔氣、玩命趕火車、迷人的千年古城......,那

些一起笑過、一起崩潰過的,都成了生命裡最美的篇章。原來世界上最甜蜜的滋味,不是吃進嘴裡的甜,而是心頭上的甜。 這趟旅程是母女角色的畢業旅行。潔媽從保母的立場畢業,女兒從孩提時代畢業,從此,兩人不僅是親緣相繫的母女,更是心靈上彼此理解、支持的家人。 這趟旅程也是母女人生的新起點。女兒受潔媽以身作則勇敢追夢鼓舞,離鄉背井開展自己的學業與職涯;而潔媽將這趟壯遊點滴分享在部落格與臉書後,圓了寫作的夢想,也激勵了不少陷在生活泥沼的女性紛紛提問:「當媽媽要怎麼追夢?」「遇到挫折要怎麼重新爬起來?」投信公司以她們母女故事拍了形象廣告,甚至吸引逾220萬人次點閱。 沒有人有預知明天的能

力,我們只有迎向明天的勇氣。 追夢,中年大媽可以,你也隨時可以。 這一生,我們都不要忘記忠於自己! 潔媽想與努力的你分享—— * 那條人生沒走的路,沒有人知道答案,但夢想若不付諸實現,一定將是遺憾。 * 勇氣,其實無所不在,當你記起人生只有一次而已。 * 每個人都該有自己的人生,孩子不會希望父母犧牲自己的人生來成就不可知的未來。當自己鼓起勇氣去努力,無疑的也是孩子最好的榜樣。 * 追夢,不要害怕來不及,什麼年紀都可以,只怕沒有踏出去。 * 人生選擇題,不用算命,命運的鑰匙就是你的每一個決定。人生選擇題,不難,就差打定主意,為自己的選擇,負責。 * 尋找生

命的意義,永遠不嫌晚,只差踏出去。因為現在的你,永遠是未來日子中最年輕的你。 名人推薦 專文推薦—— 何如芸|演員 熱血推薦—— 丁寧|暢銷作家、金馬影后、瑜伽老師 伊萊媽|知名親子部落客 沈雅琪/神老師|資深教師 林靜如|娘子軍女性創業平台 陳志恆|諮商心理師、知名作家 黃之盈|諮商心理師 詹宇夫妻|正向教養YouTuber (依姓名筆畫排序) ●「這是一本寫出母親最真實的心情和期待,女兒對媽媽最純粹的依戀與崇拜,還有瀰漫著動人的母女相依情節的書。人生最溫暖的愛,莫非親情,在此書中表露無遺⋯⋯。」——何如芸|演員 ●「這

種熱血又激勵人心的書,我最喜歡了。我鼓勵當爸爸媽媽的也要去追夢、圓夢!」——陳志恆|諮商心理師、知名作家

現代性與情色烏托邦:韓邦慶《海上花列傳》研究

為了解決哈根達斯口味推薦 的問題,作者呂文翠 這樣論述:

現代性與情色烏托邦:韓邦慶《海上花列傳》研究 呂文翠撰 論文摘要 出版於甲午之戰前夕的《海上花列傳》,一直因為處於新/舊邊界交接點的獨特歷史語境,使它在文學史/文化史上成為「雙重失落的一環」(既不完全隸屬「舊」小說、也算不上「新」小說)之命運。筆者試圖透過這部小說面世一百二十年以來在文化史上激盪出的現象,反省幾個世代以來曲折映現的都市、媒介、性別與文類體裁等等文化課題:一方面揭露因「議題性」或「政治正確策略」的必要,長期以來遭受忽視或被遮蔽的文化課題,另一方面企圖還原及勾勒出被湮沒的晚清「海派都市文學」的精神風貌,進一步凸顯它在晚清

文壇上表徵的「現代性先聲」之重要意義。 一、游移「邊緣」與趨進「中心」--小說史與政治史的近代消長: 相較於甲午戰後,學界對於甲午戰前晚清小說的研究,一直興趣缺缺。因為不管從政治局勢的劇烈變動或文學風氣的大幅轉折來看,這場改變中國近代史發展的戰爭(1894-1895年),都是一個極具關鍵性的轉捩點。 巧的是,就在甲午之戰前夕,亦即1894年孟春,《海上花列傳》全本六十四回成書出版後不久,作者韓邦慶也結束他三十九歲的生命歷程。這一年,朝鮮與日本、清廷三方之間的齟齬日漸白熱化,幾個月後,中日之戰正式爆發,由李鴻章一手培育,號稱「東亞第一大

艦隊」的北洋艦隊全軍覆沒,終結了李系人馬獨霸政壇的局面。就像梁啟超在《戊戌政變記》中指出的: 吾國四千餘年大夢之喚醒,實自甲午戰敗,割台灣、償二百兆後始也(〈康有為嚮用始末〉,頁一) 。 這場改變歷史的戰役,凸顯出中國經過二十年「洋務運動」得以躋身「現代化」國家的大夢,竟顯得如此荒謬突梯。知識份子的痛切反省造成文學風氣的急速移轉,「小說」迅速躋身文學舞台的前沿。也因此,在小說中「辭氣浮露、筆無藏鋒」(魯迅1990a:349)地呈現對於政治議題的批判譴責,甚至暴露社會黑幕、挖掘名流軼聞,雖然不見得取得了高度的正當性,卻也附驥在「有用之學」的功利訴求中被無限

上綱。 擺脫了邊緣的「小道」地位,以及創作風氣的轉移,直接地影響了小說作品的閱讀市場。同樣是以申江妓女作題材,比《海上花列傳》稍晚出現的兩部小說--《海上繁華夢》(1898)與《九尾龜》(1904)--雖然在1920年代分別被胡適與魯迅視為「嫖妓指南」與「溢惡」期的狹邪小說代表作,文學價值不高,但它們在上海的報刊連載時 廣受讀者歡迎,集結成書後銷路更佳,一版再版,卻是不爭的事實。同樣也以上海妓女為主角的晚清四大譴責小說 之一《孽海花》(1907年出版),一向被視為深刻諷刺晚清政壇與社會百態的歷史小說或影射小說,亦贏得讀者的巨大迴響,不僅一舉將曾樸推為晚清長篇小說的巨擘,小說

中出身滬地的名妓賽金花更儼然化身「改變國家命運的女英雄」(王德威1993:128)。 從大眾媒體的角度來看,更可以看出甲午戰爭(1894)、戊戌政變(1898)、庚子事變(1900)等一連串影響直接威脅清廷國家主權的政治事件如何左右了近/現代小說文類的發展。中日戰爭清廷慘敗,國體危亡的憂患意識催化了民族主義的高漲情緒,戊戌變法(1898年)就具現了這股思潮背後的巨大驅力,變法雖然失敗,卻將康、梁等維新派志士推上政治舞臺,也一併將「新小說」推上文學舞臺,小說負擔的教化功能與啟迪民智色彩, 已使它進駐到「改良群治」口號的前臺。上面的分析就可以看出,梁啟超亮出的「小說界革命」招牌

非但和戊戌政變的政治改革旗號相輔相成,也使上述那些與「大眾媒體」(報章或期刊)結合的小說更加炙手可熱。1898年嚴復將赫胥黎《天演論》譯出,進一步激起文化思想層面的反省改革思潮。翻譯自法國作家小仲馬的《茶花女遺事》, 不僅與「政治小說」同列,更擄獲了晚清開明知識份子的目光,風行一時。 相較之下,刊載《海上花列傳》的文學期刊《海上奇書》--也是韓邦慶個人創辦發行、專載小說的雜誌--雖然整整比梁啟超《新小說》(1902)雜誌早了十年,卻是寂寞的先行者,僅僅博得一個「近代專載小說的文學雜誌之先河」 的美名,《海上奇書》相關的研究不僅付之闕如,連資料的錯謬也以訛傳訛。

《海上奇書》雜誌中「最奇之一種」 的《海上花列傳》,同樣是風月情事,卻沒有七年(1899年)後出現的翻譯小說《茶花女遺事》「斷盡支那蕩子腸」 以及引領民初鴛鴦蝴蝶派小說學步的群眾魅力。相較於與學界為數甚夥且不斷翻陳出新的「新小說」時期文學雜誌之研究成績,兩者在學界所受的待遇如同冰炭之別。 因此,雖說「晚清」被認為是小說地位「從邊緣走向中心」的時代轉折點,但精確地說,文學觀念的轉捩點卻應以1894-1895年為定位、界分的時間座標。 那麼,明顯地,中日一役後大聲疾呼的改革聲浪一波比一波更洶湧地排山倒海而來,不僅成就了「感時憂國」為主流的文學口味,也

一併抹銷忽視甲午「戰前」文人/知識分子面對國是與政局的從容持平的態度,連帶地,甲午戰前的小說作品,一貫被認為是隸屬於舊文學典範之下,更因為不夠「嚴肅」,而備受學界之冷遇。 這個現象說明了甲午戰爭後創作/閱讀小說心態的巨大轉變,「新小說」家提倡的小說教化論背後遵循的啟蒙進化觀,也同時讓戰前出版的《海上花列傳》,陷入無法定位的尷尬處境。 上面的分析,都說明了《海上花列傳》處於新/舊邊界交接點的獨特地位,正因為如此,它在文學史/文化史上成為「雙重失落的一環」(既不完全隸屬「舊」小說、也算不上「新」小說)之命運,但這個現象,卻也反過來凸顯「新小說」以降的小說批評

充滿了「詮釋潔癖」」與「正典化」認定的迷思與盲域。 二、文學史/文化史上的《海上花列傳》: 在「新小說」時期,《海上花列傳》一度受到矚目,且激起不小的漣漪,如別士曾在〈小說原理〉一文中提到五種寫作小說的法則就以《海上花》為例: 蓋作小說有五難。一,寫小人易,寫君子難。人之用意必就己所住之本位以為推,人多中才,仰而測之以度君子,未必即得君子之品行,俯而察之以燭小人,未有不見小人之肺腑也。試觀三國志演義,竭力寫一關羽,乃適成一驕矜滅烈之人。又欲竭力寫一諸葛亮,乃適成一刻薄輕狡之人。儒林外史竭力寫一虞博士,乃適成一迂闊枯寂之人。而各書之寫小

人,無不栩栩欲活,此君子難寫,小人易寫之徵也。是以作金瓶梅、紅樓夢與海上花之前三十回者,皆立意不寫君子(《繡像小說》第三號,1903年)。 彼時方當梁啟超以「新小說」雜誌為中心,鼓動起「小說界革命」的風潮,學者開始有意識地整理評論前人小說。在夏眼中,《海上花列傳》的寫作技巧與《三國演義》、《金瓶梅》、《紅樓夢》、《儒林外史》等小說名著不分軒輊;這篇文章也可以說是《海上花列傳》刊行整整十年後,首次受到文化界較嚴肅的評論。文章接著寫道: 二,寫小事易,寫大事難。小事如吃酒旅行姦盜之類,大事如廢立打仗之類,大抵吾人於小事之經歷多而於大事之經歷少。金瓶梅、紅樓夢

均不寫大事(出處同上)。 這段話中的「吃酒」一詞已點出專述妓家的《海上花列傳》亦與《金瓶梅》、《紅樓夢》同屬「寫小事」的章回小說之列。 五,敘實事易,敘議論難。以大段議論羼入敘述之中最為討厭。讀正史紀傳者,無不知之矣。若以此習加之小說,尤為不宜。有時不得不作,則必設法將議論之痕跡剪去始可。如水滸吳用說三阮撞籌,海上花黃二姐說羅子富,均有大段議論者。然三阮傳中必時時插入吃酒烹魚撐船等事,黃二姐傳中,必時時插入點煙燈、吃水煙、叫管家等事,其法是將實景點入,則議論均成畫意矣。不然,刺刺不休,竟成一經世文編,面目豈不令人噴飯(出處同上)? 這

裡舉出《海上花列傳》第七回中黃二姐勸說羅子富的一段文字來作為議論痕跡成功融入小說中的例證,點出《水滸傳》和《海上花列傳》的作者深知「紀傳」體小說的寫作法門,間接地推崇兩位小說家的高度成就。 夏曾佑的長文很快地有了迴響,同年(1903年)《新小說》第七號中,梁啟超署名「飲冰」刊出一篇集眾位學者縱論小說心得的〈小說叢話〉,蛻庵也提到: 小說之妙,在取尋常社會上習聞習見,人人能解之事理,淋漓摹寫之,而挑逗默化之故。必讀者入其境界愈深,然後其受感刺也愈劇。未到上海者,而與之讀海上花,未到北京者而與之讀品花寶鑑。 以《品花寶鑑》的「京味」與《海

上花列傳》濃濃的「海派」色彩為例,側面說明了《海上花列傳》出現後的十年間,它為上海城「寫照傳神」的功力已受到肯定。 上面的分析,可以看出在「小說界革命」時期,這部小說的市井性格以及承繼晚明「世情」說部的深厚淵源,學界漸成有共識,《海上花列傳》描摹人情世態的成就也堪與眾多說部經典相提並論。即便如此,我們仍然可以看出這些評論者的主要目的卻是「提倡」小說創作/閱讀風氣:他們都在向讀者宣稱,閱讀這些經典小說足以達到默化感刺讀者大眾的效用。換言之,這些論述大抵不脫傳統「文以載道」的思維,所不同的是,「小說」從原先所處的邊陲地位,驀然被劃入重要範疇,且迅速位居核心。

光緒末、宣統初年(1910年代),上海出現了大批暴露醜聞秘辛的「黑幕小說」,影響所及,也有人開始記起《海上花列傳》是最早揭露上海名流事蹟 的近代小說,並將它與曾樸《孽海花》的影射手法相提並論, 皆為將「真事隱去」,保留豐富掌故、軼聞(醜聞)的「歷史小說」。 到了1920年代,正當五四運動激起的「新文化運動」達到高潮,也促成了一波「重訪經典」的小說批評熱,關於《海上花列傳》最具代表性且影響深遠的幾則評論,幾乎盡數在此時出現。首先,魯迅於1920年代中葉完成的《中國小說史略》中〈清之狹邪小說〉一文,正式將該書定位為繼承晚清「狹邪小說」一脈、並畫下圓滿句點的代表作。此文一出,《

海上花列傳》從此與《品花寶鑑》、《花月痕》、《青樓夢》等作品成為同譜同宗,相關的批評更幾乎一無例外以此說為基準, 堪稱為該小說的「接受史」上影響力最為深遠的評價之一。 只是,我們若回到《海上花列傳》出版時的文化語境來觀察,就會輕易地發現,《海上花列傳》雖然以妓女為題材、主旨言情,卻從未被視為和《品花寶鑑》以降的三部言情狹邪小說一貫宗脈; 第一代「洋場才子」王韜(1828-1897)倒是曾舉出(比韓邦慶年齡稍長)鄒弢(1850-1931)所著妓女小說《海上塵天影》,讚譽它繼承了《品花寶鑑》、《花月痕》等書的優點。 這說明了「當時」的讀者與「後來」的文學批評家從大不相同的視野為

出發點進行詮釋,此中雖無是非之分,但「後見之明」卻往往遮蓋或甚至取代了這些「同時代的讀者回應」。 魯迅的說法即是最鮮明的例證。如他肯定作者「記載如實,絕少誇張」(1990a:327)的寫實功力,一向批語嚴峻的他,給了《海上花列傳》「平淡而近自然」(同上:330)評價,此語堪稱為《海上花列傳》的文學史地位「定調」「定位」之言。仔細看來,魯迅的評論與「新小說」時期最大的相異之處,乃是他直接將該小說置於暗含貶意、且不乏幾分頹廢意味的「狹邪小說」一脈,並從創作心態著眼,將此文類上推唐人「冶遊」筆記書的淵源。換言之,小說的「載道」需求在魯迅看來其實大可不必,既然它來自於冶遊書的傳統,

能夠讓「《紅樓夢》在狹邪小說之澤,至此而斬」(同上:326),已屬難得之成就。 同時期的文壇祭酒,也是鼓吹白話文運動的胡適與劉復,卻與魯迅採取的態度相當不同。他們不僅合力將這部小說推入經典文學的殿堂,更毫不保留地讚譽它的藝術成就,稱之為「吳語文學的第一部傑作」。但這樣的推薦讚揚,雖然一時四方響應:如孫玉聲、雷王晉 等與韓邦慶相識,也同樣兼具傳統文人與早期報人身份的作家,都宣稱早已識得《海上花列傳》的「絕好筆墨」。 雖然當時出現疑似續書的作品,但實際上並沒有造成後來的新文藝仿效跟進的熱潮, 這使得《海上花列傳》似乎諷刺地成為「空前絕後」的吳語文學巨著,倒是由《海上繁華夢》、《

九尾龜》等小說所代表的「黑幕小說」一脈,以及沿襲《茶花女》言情感傷遺緒的「鴛鴦蝴蝶派」小說在清末民初的文壇上大行其道。 換言之,版行面世時沒搭上「小說界革命」的熱潮,因此銷路平平,第二次備受矚目卻難免曲高和寡,後繼無人。難怪四○年代上海「孤島文學」的代表者張愛玲,稱這部小說「兩次悄悄地自生自滅之後,有點什麼東西死了」(1983:608)。這樣看來,張愛玲1983年在台灣出版國語註譯本《海上花》,不啻為讓這部小說起死回生的壯舉,經過張氏刪改翻譯,以及她自承「甘冒介入之譏」(2002:259)的批注文字添加後,方言的障礙去除,註譯者的導讀也解決了讀者的時代隔閡,小說儼然有成為「

普及本」之勢。但耐人尋味的是,在國語註譯本〈譯後記〉這篇長跋末尾,張氏卻以一句「看官們三棄『海上花』」作結,彷彿她已預見小說原著在遭註譯本「部分」改頭換面之後,畢竟不能免於淹沒不彰,第三次出現又再次隱沒的命運。 1998年侯孝賢的電影《海上花》造成各界的討論熱潮,似乎破除了張愛玲的咒語,以台灣影壇為核心,動員更有組織、更具滲透力的傳媒霸權,讓小說在二十世紀末風華重現。但誠如張小虹所指出的,學界與電影研究論文甚夥,唯多數偏向以作者論(導演)為中心的(電影)文本分析(2002:255); 整部影片所有角色雖然均以上海話發音,但從結構上看來,電影《海上花》毋寧與張愛玲的國語註譯本

更為神似。 如此看來,套句張愛玲的話,侯孝賢的電影文本會不會是繼國語本之後,讓百年前的《海上花列傳》小說原著身影一閃,更徹底地與現代讀者錯身而過,漸行漸遠? 上面關於《海上花列傳》的接受史回顧,並不在討論後來的詮釋者(尤其是張愛玲與侯孝賢)是否返祖溯源,回歸文學血統的純粹性?或者重彈它是一部「寂寞的名著」的老調,檢驗它身上的現代成分究竟多少,以突出《海上花列傳》作為現代小說遙遠的先行者之地位。而在於,藉由這部小說面世一百二十年以來在文化史上激盪出的現象,反省幾個世代以來曲折映現的都市、媒介、性別與文類體裁等等文化課題:一方面揭露因「議題性」或「政治正確策略」的必要,長期以來

遭受忽視或被遮蔽的文化課題,另一方面企圖還原及勾勒出被湮沒的晚清「海派都市文學」的精神風貌,進一步凸顯它在晚清文壇上表徵的「現代性先聲」之重要意義。 三、續接斷代--小說家的生命史與晚清洋場文化剖面的重構 為了破解歷來關於《海上花列傳》文學批評背後隱藏的成見,以及將視焦從該書誕生的十九世紀末葉和「新小說」時期往上追溯,重新解析晚清小說現代「轉型」的課題,本論文的第一部分,首先就針對甲午戰前的三十年(1860-1890年代)--同治、光緒時期--上海洋場「文化圈」進行過歷史語境的重建,凸顯歷來文學史觀過於「泛政治化」 的成見,並據此進一步剖析:清末第一波現

代化思潮的衝擊,既造就上海成為現代化大城,也促使上海的報刊業、出版市場成熟成形,為身處新/舊交接時期的晚清小說家--洋場才子--提供文化轉型的契機。 如果近距離爬梳清1840-1890年代的上海史,就會發現,彼時國內外的政治局勢固然不見得風平浪靜:1884年發生了一場對京畿威脅不大的中法戰爭,東北的朝鮮問題亦暗濤洶湧,但整個社會卻還處於自1870年代推行「洋務運動」以來逐漸堆砌而成的「中興」「自強」氛圍。政治、經濟與社會層面的表相穩定,使得與報刊結合的通俗小說,遷就的是閱讀市場的口味:報刊上登載的小說接近娛樂消閒的通俗性格與商業導向。大抵而言,「小說」仍屬邊緣性格的「小道」

文學。 雖屬小道,但這個時期的小說創作/閱讀風氣仍與過去案頭書寫、鉛印版行的著書、版行方式有根本的不同。論文的第一章就從四個方向--鴉片戰爭後上海朝現代大城發展的歷程、洋務運動及與西潮回應對話之社會風貌、李鴻章「海上洋幕」透露出晚清士大夫心態的驛變、報刊文化造就了第一批現代意義的報人和市民文學的崛起--來呈顯新舊世代轉型的文化議題,也要進一步強調,1860-70年代起跑的洋務運動,以及商業港埠龐大的貿易吞吐量,不僅使上海成為「海東利藪」,更擁有構成大都會雛形的物質條件和文明環境。 從這個時間軸上來看,當我們聚焦1890年代的政治、經濟、社會、文化諸多層面

進行剖析,就會清楚地發現:曾擔任報社撰述的韓邦慶透過《海上花列傳》企圖捕捉的是十九世紀末上海洋場這個競爭激烈且「轉變中」的社會之具體縮影,小說文本內/外的巧妙呼應,更歷歷可見小說家清晰敏銳的當代意識。 站立在重新鋪陳建構文化場域與歷史語境的基礎上,接下來論文的第二章,則正式展開小說家生平、家世淵源的尋繹追蹤。經過方志與史料的勾稽蒐證,我們發現,原來韓邦慶的堂伯父,也是清末著名的算學家與藏書家韓應陛,他曾親手校勘由上海「麥家圈」著名西儒偉烈亞力和算學家李善蘭合譯的《幾何原本》後九卷,並自費刊刻印行,鮮明呈現了海禁開放後積極與泰西之學接軌的江南士大夫心靈側影。從他身上,亦可窺見

日後同樣與上海文化圈關係密切的第二代「洋場才子」韓邦慶身上融匯交錯的中西文化印跡。 另外幾則珍貴資料為,韓邦慶的叔父韓承恩是曾與肆虐東南半壁的太平軍正面交鋒的浙江同知,勤政而清廉的他因為討伐民亂而受到彈劾,中年鬱鬱而終,也象徵威脅清廷中央最大的民亂--縱橫十數年的太平天國之亂--對於累積深厚人文資產的江南一地造成的巨大傷害,凸顯出鴉片戰爭後晚清政局內外交煎的局面。相對而言,韓邦慶的父親韓宗文踏上仕途之路時正逢「同治中興」時期(號稱清朝最後一個治世),政局的內憂外患有了暫時的喘息機會,幼年的韓邦慶舊跟隨擔任刑部主事的父親「宦遊京師」,見證了京城帝都從政治與外交上著手進行「自強

運動」的革新氣象。 上面關於韓氏家族中幾個在朝為官的代表人物之描繪,同時也讓韓邦慶作為一個官宦世家子弟的形象更加立體。成年後回到故鄉松江婁縣取得廩生資格、也正式定居上海的韓邦慶,儘管曾兩度參加春闈秋試,卻終其一生未能在舉人考試上金榜題名。也因為如此,家道中落後的韓邦慶開始在成立已有十數年,於滬地已建立口碑的《申報》館擔任撰述(1887-1890年),也為同時代那些出身江南,多數是落第秀才而寄食滬上、充任報社筆政的江南文人, 留下明晰而具體的縮影造像。 從發表在「新聞紙」上的文章來分析,我們也可以看出,屬於申報文人圈外圍筆政的韓邦慶,雖然與早期報人團體的核

心或邊緣分子一樣,不見得認同自己的報人「職業」,但文章中清楚流露的現代時空感知,仍然揭示出從固守書齋到面對讀者大眾,由傳統士人身分轉化為開始透過媒體砭鍼時事的現代知識分子之過渡特徵。從相關資料看來,雖然1890年秋韓邦慶卸下筆政身分,離開上海赴河南充任下層幕僚,但隔一年的秋天,他以參加北京科試為由辭去幕業,入京參加生平第二次的舉人考試,鎩羽而歸後,再度回到滬上的他,隔不到四個月,就推出個人的小說雜誌《海上奇書》(1892年)。 從生命史與當代的文化剖面入手,可以更細膩地探究韓邦慶發行文學期刊的心路歷程。巧的是,《海上奇書》刊行(1892年)時,正是《申報》創辦二十週年,從報

刊史的發展來看,「申報館」以及專載小說的文學期刊在海上文化圈的出現,都為滬地漸漸成熟成形的市民文化奠定新的里程碑。回到《海上奇書》雜誌本身來看,既展現了作者/編者在「文言」和「白話」小說創作上駕輕就熟的「才子筆墨」,再透過韓邦慶與同代文人的創作來進行比對,更幫助我們重審過去以來的文學史界義與批評成規:誕生於學界所認定新舊文學典範交接「前夕」 的這部「純小說」雜誌,已清楚地披露第二代「洋場才子」在個人獨特性與整體文化語境之間,或同中求異,或拮抗角力的創造活力。 這說明了甲午戰前的上海文藝界雖未曾標舉「求變」或「革新」的旗幟,但傳統「說部」的蛻變非但不能輕忽,此中紛陳歧出,不能

歸於一宗的文化現象,更有助於我們從嶄新的視角省視中國文學「現代性」的線索。 因此,本論文的第二部分,除了針對《海上奇書》中連載的十數篇文言小說(雜誌中的標題為「太仙漫稿」)進行分析之外,最主要則是試圖呈現創作主體在文言和語體小說中皆致力挖掘的女性文化及情色文學的清楚脈絡。論文第三章延續第二章的觀照視野,將《海上花列傳》置於當時的出版環境與文藝圈中進行考察,凸顯它在具有濃厚市民文學色彩的眾多「海派風月書」中的特殊性。經過「共時性」與「歷時性」雙方面的爬梳,我們會輕易地發現,該書在上海文壇的誕生,一方面是象徵了晚明以來情色小說的系譜有了「海派」傳人,另一方面卻弔詭地說明了:風月

小說的言情傳統在此時歷經斷裂與重生。小說中固然仍有「一笠園」的花園仕女情節喬段,但卻因為小說家刻意諧擬並置的手法,徹底顛覆了「才子佳人」小說的敘述格套與美學規範。 換言之,韓邦慶既自覺地繼承明人的豔異美學與才子奇書傳統,《海上花列傳》的「花國/園子」明顯固然套用了才子佳人小說的結構,在文本中構築了一個出塵絕俗的情色烏托邦。但情節進程中的「花園」與「仕女」形象,卻同時具備了雙向逆反元素:一則以純粹化、理想化的方式構築疆界,內化既成文化價值;再則也以充滿拮抗角力的疆界內外的文體、人物形象及情節意涵的對照與折射,揭現回歸文化「原鄉」與情色烏托邦之不可能,進而移轉銷減了晚清文人情色

書寫之影響焦慮。 四、「情色烏托邦」、「上海學」與十九世紀末的「摩登上海」 有了這個從當代文壇的「共相」中尋索「殊相」的過程,我們方能貼近韓邦慶與前人小說美學及文學傳統對話的思維印跡,清楚勾勒創作主體一方面歧出情色小說的系譜,一方面衍異創造出嶄新的形式與內容之強烈企圖。 論文的第三部份,延續了前述兩大部分的解析與論證,正式展開《海上花列傳》作為「海派」第一部城市小說代表作的論述觀點。為了較全面地呈現以「上海人」為本位的都市文學創作視野,筆者將同時代稍晚出現,皆以「海上」為標題的《海上塵天影》(1894年)與《海上繁華夢》(1898年)

兩部小說,與《海上花列傳》進行細緻的比對分析,藉以凸顯韓邦慶作為海派都市文學之先鋒作家的重要地位。 當然,從都市文化的觀點針對上海文學進行詮釋的學術研究,近年來成果斐然,其中又以李歐梵《上海摩登》一書(中文版於2000年出版)最受矚目。李氏此書主要以1930-1945年作為觀察的時間座標,透過小說文本中物質層面與都會文化條件的呈現,重新解釋1930、40年代幾位著名的「現代派」作家與作品(施蟄存、劉吶鷗、穆時英、邵洵美、葉靈鳳與張愛玲)。此書援引參照的理論體系,是近年來最走紅的都市文化論述:班雅明(Walter Benjamin)的《發達資本主義時代的抒情詩人》。因此,李歐

梵刻意將班雅明筆下的十九世紀巴黎與二十世紀三、四○年代的上海相互參照,班雅明著作中的核心概念,如「遊手好閒者」、「花花公子」也陸續成為李氏描繪上海「新感覺派」作家的關鍵詞彙(見第一章〈重繪上海〉)。 姑且不論李毆梵將波特萊爾詩中的「現代城市」、「妓女」、「寓言」等等意象,拿來與「新感覺派」等現代小說家文本中相同的形像隱喻比附參照之做法,是否有枉顧歷史文化語境的相異而過度詮釋之嫌,但他的確揭示出一個值得深入探究的視野:基於西方現代性的「物質」層面遠比它的「精神」層面更容易被中國人接納的事實,因此,從「物質」層面著手,考察西方文明如何逐步地滲入上海市民的日常生活中,造成文化風氣

的轉移,並在有意識捕捉都市文化風貌的小說家筆下露面現形,誠然是重新探究中國現代都市文學不可輕忽的重要門徑。 如李毆梵所言,二十世紀三○年代的上海: 確實已是一個國際大都會--世界第五大城市,她又是中國最大的港口和通商口岸,一個國際傳奇,號稱「東方巴黎」,一個與傳統中國其他地區截然不同的充滿現代魅力的世界(3)。 有趣的是,當我們從《海上花列傳》誕生的年代背景與稍晚的兩部「海上」小說文本中隱約透顯的都市風貌來觀察,就會發現上述的用語,幾乎可以完全用來描繪十九世紀末的上海城。換句話說,早在1890年代,上海就已經是一個現代化的國際大城了。

鴉片戰爭之後,1845年英國租界在上海縣城的城北設立,宣告了西方現代化的公共設施、法律制度與物質文明佔領了「國中之國」般的核心據點,隨後法國、美國租界區在1848、1849年相繼開闢,並漸次擴張,又與英國租界區連成一氣,形成為晚清中國最特殊的文化景觀。1853-55年的小刀會之亂沖開了原本「華洋分居」的局面,租界內充滿避難而來的華人,形成事實上的華洋雜居,不管在商業貿易、生活方式與建構市民意識等層面,都對上海近代社會的發展造成決定性的影響(熊月之、張敏3)。到了1890年代,都會的風貌雖然不免新舊雜陳,卻委實已經是一個現代意義的城市景觀,因此,我們其實大可不必「捨近求遠」

(從1930年代上溯到1890年代),就足以套用李毆梵的模式,與班雅明筆下十九世紀的巴黎城進行饒有意味的比對映照。更直接的說,上海不必等到二十世紀三○年代才展現「摩登」風情,與花都巴黎1850年代人文薈萃的黃金時代沒有相距太久,在十九世紀末葉的中國,上海已將內地或沿海諸城鎮拋在腦後,帶頭穩穩跨出「上海摩登」的第一步。 如果說,班雅明重新描繪十九世紀中葉「巴黎學」興起的時空線條,並以波特萊爾的詩作以及現代性論述(Baudelaire 26-29)做為考察印證的中心,勾繪「十九世紀的巴黎」(Gilloch 93-97)之城市輪廓。那麼,我們也可從1880年代的上海文藝圈同樣興起

一波波「上海學」熱潮的角度,重新考察近代上海逐漸從具備都市雛形到擁有成熟可觀之現代城市文化的鮮明足跡。 就像第三章「風月書的海派系譜」一節所探討的,1880年代由申報館發行的一系列「冶遊」書在出版市場的風行,很快地帶動了遊滬采風的筆記書與旅遊指南的書寫風尚,如本著「開眼看世界」的編輯旨趣印行的套書《小方壺齋輿地叢書》, 「第九帙」即是專載海禁開放後沿海港口風土情勢的一系列書(彭明輝,247),其中又屬記述上海城的筆記書最為醒目;當時各式各樣琳瑯滿目以「上海通」自詡的著作在書市中佔據越來越大的版圖,都證明了鴉片戰爭後開埠以來,上海洋場經過西潮將近半個世紀的沖激沉澱,已經積累了

豐厚的城市文化。 當時在上海的雜誌上連載的域外小說同樣出現描繪西方大城風貌的段落:《昕夕閒談》(1873-1875年)裡的法國巴黎、《回頭看紀略》(1891-1892年)中的美國波士頓,都具體而微地指陳了現代的時空語境,為上海文人的都市想像增添了異域色彩。 我們可以說,1880-1890年代業已蔚為潮流的「上海學」,直接間接地促成或影響了身兼「報人」身分的小說家之創作思維,《海上花列傳》帶頭掀起以「海上」為名 的小說潮,更是十九世紀末上海學的極致體現。 因此,第四章開始,本論文即正式從「中國近代第一部以現代都會為小說場景」的觀點,探究

《海上花列傳》如何具現了晚清洋場新舊文化轉型的眾多課題:傳統士大夫階層的文化價值被逐漸勃興的商業勢力所取代,因城鄉差距越來越懸殊而造成的城鄉流動,既衝擊了固有的社會秩序,也輾轉催生了另一種城市文化生態。 綜合上面的分析,我們可以斷定,從鴉片戰爭後的近代上海「遇見」泰西現代文明的過程,李歐梵筆下的《上海摩登》,應屬第二或第三波現代化浪潮所沖刷出的海派都市文化景觀。 進一步來看,這些十九世紀末出現的「海上」小說潮不約而同地選擇以滬北租界區的高級妓院作為小說題材,除了是因為這些具備某些封閉特質(介於公/私領域間)的「長三堂子」同時是「時髦」的代名詞,擁有新舊雜

陳、中西交匯的空間擺設之外,也同時是租界區華人圈子中、上流階層的社交核心,來自四面八方的社會與階級的向上流動性(upward mobility)在此邂逅交匯,折射出都市中現代性主體的慾望啟蒙、自我形塑的過程。 從歷史、社會與文化勢力的消長變化重新回過頭來看魯迅將《海上花列傳》置於清末狹邪小說系譜的說法, 我們更會赫然發現《海上花列傳》正處於新/舊典範變遷過渡的轉捩點:該書是第一部全面以上海租界的高級妓院為背景的白話小說,它的出現,為我們打看一扇觀察十九世紀末行將興起的港埠大都會風貌的窗口。另外,故事中最核心的場景--長三書寓--不在上海舊縣城,而全數位於城北最早成立、制度較

為完備的英租界與法租界;挾著「國中之國」的地位與清廷律法「化外之地」的優勢,此區的高級妓院除了躍居江南地區娛樂業龍頭的寶座之外,更是當時政、商、文化界名流輻輳聚集的社交場域。 以此角度深入分析,在晚清洋場文人眼中,最能代表十九世紀末上海城繁華盛景的空間場域,無疑是騷人墨客冶遊流連、官宦商賈麇集往來的風月歡場。「現代都會」與「妓女」正式成為矚目的形象隱喻,共同建構了「海派」小說都市想像的重要支柱。 因此,這部小說一出,後來跟進出版的、以妓院生態為題材的小說,就幾乎都以上海作為故事結構的時空座標。這不但標舉出《海上花列傳》是觀察傳統狹邪小說轉換敘事模式不可或

缺的一環,更是我們討論具有強烈市民文學性格的晚清長篇白話小說「現代性意義」的最初基礎。 就如波特萊爾在十九世紀中葉完成的《惡之華》(1857年出版),「妓女」同樣是頹廢詩派現代性寓言 的主要元素(Buci-Glucksmann 103-111),這裡無意將中、西方都市文學史中同樣具有現代性開創意義的兩部巨著拿來作過度輕率的比附,但這樣的對照,卻更清楚地揭示都市中的創作主體,皆不約而同地藉由都市中越來越強勢的女性文化來表述現代性時空語境的書寫特徵。 經過小說文本的比對分析,我們可以確定,韓邦慶《海上花列傳》非但率先開啟了現代海派都市文學的系譜,更歷歷記載了

歷經第一波現代化洗禮、沉澱後的都市文明之深刻印痕。 因此,本論文要特別將《海上花列傳》從隸屬於傳統情色文學的「狹邪小說」文類中標舉區分出來,將它置諸--第一部描繪出真正「現代意義」之上海城的長篇小說--的視野進行考察,進一步揭示:工業革命後向「東方」擴散的西方文化勢力,在十九世紀末的上海租界區業不僅已佔據「國際村」與「世界窗口」的代表地位,更與上海舊縣城或租界區的華人文化交匯成萬花筒般的城市景觀。上海「城北」現代化的物質條件與公共生活空間,固然促使第二代「洋場才子」韓邦慶以「演義體」小說再現言情小說,但另一個關鍵的側面--域外文學與現代化的報刊文化所開啟的世界圖像及城市想像

--同樣也是身處滬上這個全國最大出版中心的文人所擁有的雄厚資產。不管是內容呈現出有別於傳統社會的現代城市文化,或者是形式上連載於文學期刊、更直接地面對市民讀者,都讓我們不得不正視洋場的現代商業出版機制對於作家造成的直接影響。 本文的第四章、第五章就透過這部歷歷記載近代中國第一波現代化文化印痕--也是近代文學正式踏出「上海摩登」第一步--的風月小說,作為觀察海派文學都市文化的經緯座標。第四章試圖剖析的核心議題如下:域外小說呈現的都市圖像或女體意象,如何為傳統「說部」注入嶄新的元素與變數?或者反過來說,晚清小說的現代變革,如何從小說中都市空間文明條件與女性自我實踐的課題上逐漸轉

型?由這些城市中「器物」層面的現代化與女性地位的變化所帶來的新奇(novelty)視野與時髦特徵,如何催生新的敘述技巧,從而引動了狹邪/情色小說傳統的蛻變衍異? 接著,延續第四章凸顯城市「外在」景觀的線條與聲色犬馬的慾望地圖之討論基礎,探究洋場壓倒性的物質環境、具備鮮明舞台感的公共空間,如何與小說人物的「內心世界」與自我扮演互相映照呼應?就像小說中的上等堂子,乍看之下僅是閨閣妝奩般的封閉性「內室」,卻因為小說家挖掘慾望軌跡的敘述策略,使得它成為視覺文化主導下堆積著「情愛物件」與「愛欲細節」的心靈空間。在此具有象徵意味的空間中,情愛的挫敗傷痕及徵逐慾望的過程,都是「自我形塑」

過程中與「異己經驗」鬥爭的痕跡:它一方面固然呈現了現代性主體在物慾橫流、商業掛帥的都市經驗中,面對傳統價值觀脫序崩毀的徬徨失據,另一方面也分明揭露了:前所未有的社會與階級之向上流動性,讓固有的尊卑貴賤觀念和過去不可動搖的階級地位重新洗牌,從而衍生出嶄新的主/客、物/我的互動結構,構新興海派文化最鮮明的精神底蘊。 上述的議題都迫使我們重新「認識」:韓邦慶不僅是近代中國最早富有職業意識的「小說家」,《海上花列傳》亦是晚清首部即時連載的長篇白話創作,它也是第一部呈顯上海城初始現代化都市面貌的吳語巨著,具體反映出各股力量牽扯壓擠、融合交匯的都會世界,堪稱為晚清海派都市小說的扛鼎之作

。 從這些具有開創意義的角度來審視韓邦慶的《海上花列傳》,非但足以挑戰歷來晚清文學的界義成規,更幫助我們從嶄新的視野重新探究近代都市文學現代性傳衍的起點。 引用書目: 甲:近人研究 上海通社編。《舊上海史料匯編》。北京:北京圖書館出版社,1998。 《小說時報》第九期,上海,1911。 《文藝雜誌》第五期,上海,1914。 王德威。《小說中國-─晚清到當代的中文小說》。台北:麥田,1993。 王學鈞。〈跋《海上花列傳》異文試辨〉。《南京

化工大學學報》,2001年1月第一期。 戈公振。《中國報學史》,台北:學生,1982。 《申報》。上海:上海書店,1982。 朱天文,侯孝賢。《極上之夢--《海上花》電影全紀錄》。台北:遠流,1998。 阿 英。《晚清文藝報刊述略》。上海:古典文學出版社,1957。 李歐梵。《上海摩登》。香港:牛津大學出版社,2000。 胡 適。〈海上花列傳序〉。《海上花列傳》,台北:河洛,1980。 袁 進。〈試論近代作家的崛起〉。《晚明與晚清:歷史傳承與文化創新

》。陳平原、王德威、商偉編。武漢:湖北教育出版社,2002。 陳平原。《中國小說敘事模式的轉變》。台北:久大文化,1990。 陳無我。《老上海三十年見聞錄》。上海:上海書店,1997。 梁啟超。《飲冰室專集(三)》。台北:中華書局,1961。 《新小說》雜誌第七號(光緒二十九年七月十五日出刊)。梁啟超主編。新小說社發行,1903年。 張小虹。〈幽冥「海上花」──表面美學與時間則褶襉〉。《電影欣賞》,2002年3月。另收入《在百貨公司遇見狼》。台北:聯合文學,2002。 張愛玲

。〈譯後記〉。國語版《海上花》。張愛玲註譯。台北:皇冠,1983。 ───。《張愛玲文集補遺》。子通、亦清編。北京:中國電影出版社,2002。 喬納森〈這一半人的樂趣〉,《橄欖樹文學社月刊》,http://www.wenxue.com/scene/b5/field/j/004.htm ,2000.2.7. 魯 迅。《中國小說史略》。台北:風雲時代,1990a。 《繡像小說》第三號(光緒癸卯年閏五月初一日出刊)。李伯元主編。上海:商務印書館,1903。 乙、學位論文 江江明。

《從性別政治論《海上花列傳》中的娼妓生存》。南華大學文學研究所碩論,2002。 辛明芳。《晚清狹邪小說研究》。政治大學中文研究所碩論,2001。 李慧琳。《晚清狹邪小說《海上花列傳》研究》。中興大學中文系碩士論文,2003。 吳佳真。《晚明清初擬話本之娼妓形象研究》。淡江大學中文系碩論,2000。 徐雅文。《晚清狹邪小說中的主題意識與情節模式》。淡江大學中文研究所碩士論文,1994。 戚心怡。《晚清小說中女性處境之研究》。淡江大學中文研究所碩士論文,1994。 陳秀容《晚清中

長篇小說女性人物塑造之研究》。逢甲大學中文研究所碩士論文,1999。 丙、西文著作 Baudelaire, Charles. The Painter of Modern Life and Other Essays. Trans. and Ed. Jonathan Mayne. London: Paidon, 1995. Benjamin, Walter. ‘ Central Park.’ New German Critique 34(Winter1985), New York: Telos, 1985. Buci-

Glucksmann, Christine. Baroque Reason: The Aesthetics of Modernity. Trans. Patrick Camiller, London: Sage Pub, 1994. Gilloch, Graeme. Myth & Metropolis:Walter Benjamin and The City . Cambridge, MA: Polity Press, 1996.

想知道哈根達斯口味推薦更多一定要看下面主題

哈根達斯口味推薦的網路口碑排行榜

-

#1.8款哈根達斯「日本獨家限定口味」首度登台!卡士達布丁冰淇淋

由《戀愛可以持續到天長地久》和《First Love初戀》佐藤健代言的日本限定哈根達斯Häagen-Dazs,不用飛日本,台灣也哈根達斯、哈根達斯迷你杯、哈根達 ... 於 www.niusnews.com -

#2.7 11 哈根達斯冰沙ptt - 2023

如果你本來就是哈根達斯忠粉,那可不能錯過這次的全新聯名,7-ELEVEN特別攜手Haagen-Dazs,結合咖啡自有品牌CITY CAFE,打造2款限定聯名冰沙口味, ... 於 hanukkah.pw -

#3.1桶吃得到2種口味!哈根達斯推3款「雙享巧脆冰淇淋」

不斷挑戰全新口味的哈根達斯,近期推出螞蟻人會愛的「TWIST&CRUNCH雙享巧脆系列」,主打1桶就能吃到2種口味的冰淇淋,共推出3種口味,以最受歡迎 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#4.【MORNINGCAT】(宅配)單朵永生康乃馨花束(1支x1)

... (宅配)單朵永生康乃馨花束(1支x1)就在全家行動購,購買人氣推薦美妝/美體/保養立即上 ... 【冷凍店取-哈根達斯】迪士尼禮袋組米妮迷你杯十一入(75ml*8+ ... 於 mart.family.com.tw -

#5.網民熱議Haagen-Dazs雪糕最人氣口味Top 10 附各味道熱量比較

每到夏天消暑除了海邊、比堅尼之外,當然最重要的就是大口吃冰啦!Häagen-Dazs(哈根達斯)可以說是雪糕界的LV也不為過,不管是哪一間火鍋店又推了. 於 www.hk01.com -

#6.哈根達斯冰淇淋推薦口味- 美食板 - Dcard

最近哈根達斯在超商、大賣場有下殺優惠,看著看著心動想吃 ,徵求各位哈根達斯好吃的口味有哪些~有選擇性障礙啊啊啊- 哈根達斯,冰淇淋,美食,甜點, ... 於 www.dcard.tw -

#7.哈根達斯menu 2023 - adim.pw

哈根達斯 (Häagen-Dazs)Häagen-Dazs的蛋糕和創意系列,無與倫比的味道和最 ... 会议,即採用香草口味的哈根達斯冰淇淋我們可以這麼說,日本哈根達斯總 ... 於 adim.pw -

#8.2023日本便利商店7大春夏新品推薦:抹茶冰、哈根達斯新口味

今年終於可以去日本玩,推薦一定要先好好調查近期出了哪些新品、一口氣買爆! ... 哈根達斯推出了「SPOON CRUSH」系列的兩款新口味「巧克力淋面莓果」 ... 於 www.letsgojp.com -

#9.7 11 哈根達斯冰沙ptt - 2023 - febrifuge.pw

如果你本來就是哈根達斯忠粉,那可不能錯過這次的全新聯名,7-ELEVEN特別攜手Haagen-Dazs,結合咖啡自有品牌CITY CAFE,打造2款限定聯名冰沙口味, ... 於 febrifuge.pw -

#10.9口味任選! 超商「哈根達斯雪糕買4送4」剩下4天 - ETtoday

冰淇淋控囤起來!有超商驚喜於清明連假期間祭出「哈根達斯買4送4」超殺優惠,只要用半價就能輕鬆吃,且一次就有9口味任選,像是人氣草莓冰淇淋雪糕、 ... 於 www.ettoday.net -

#11.哈根達斯門市. 品嚐《文學裡的味道》!中央書局作家料理新 ...

哈根達斯 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 ... 哈根達斯-超人氣口味- 草莓冰淇淋Häagen-Dazs 100ml迷你杯夏日必備[量大可 ... 於 muw.dataspartan.es -

#12.7 11 哈根達斯冰沙ptt - 2023 - filet.pw

如果你本來就是哈根達斯忠粉,那可不能錯過這次的全新聯名,7-ELEVEN特別攜手Haagen-Dazs,結合咖啡自有品牌CITY CAFE,打造2款限定聯名冰沙口味, ... 於 filet.pw -

#13.VOGUE TAIWAN: 國際中文版 2017年12月 - 第 342 頁 - Google 圖書結果

哈根達斯 為冬季限定的巧克力鍋禮盒換上可愛的迪士尼造型,共有米奇、米妮、維尼三款巧克力盅可選擇,每組巧克力鍋禮盒都搭配了8款經典哈根達斯冰淇淋口味(共 32球), ... 於 books.google.com.tw -

#14.7-11喝得到「哈根達斯」冰沙!春夏新口味「芒果覆盆子

... 知名冰淇淋品牌哈根達斯(Häagen-Dazs),推出全球限定聯名冰沙新口味, ... 起,超過6,400家7-ELEVEN門市獨家開賣,每杯推薦價129元(原價149元)。 於 www.look-in.com.tw -

#15.2023大桃園吃到飽中壢吃到飽懶人包(40家持續更新中

田季發爺燒肉吃到飽(599起燒烤火鍋哈根達斯吃到飽,宵夜也可以來營業至半夜兩點). 桃園中壢吃到飽.田季發爺燒肉吃到飽. 玖樓燒肉料理 推薦心得:玖 ... 於 www.alberthsieh.com -

#16.Häagen-Dazs 最受歡迎的10 種雪糕口味 - POPBEE

Häagen-Dazs 中不少口味都深受大家的喜愛,而品牌在2016 年都設下了所有原 ... 味道,不少參考調查的人更推薦了不同創新的食法,例如加入啤酒或咖啡。 於 popbee.com -

#17.Häagen-Dazs 最受歡迎的10 種雪糕口味,你都吃過了嗎?

1. 焦糖脆餅. 哈根達斯的焦糖脆餅口味可以說是穩坐冠軍寶座,大家對它的評價都是一致大讚,說是讓人上癮的口味,更有參考調查的人指把冰淇淋先微波15 至30 ... 於 www.juksy.com -

#18.哈根達斯日本限定口味登台販售!「冰淇淋雪酥」必吃7-11

即日起不用飛日本,在台灣也能買到廣受歡迎、由《FirstLove初戀》男主角佐藤健代言的日本限定哈根達斯!哈... 於 www.upmedia.mg -

#19.【專家監製】2023最新十大哈根達斯冰淇淋推薦排行榜 - mybest

最能代表哈根達斯的六大口味分別為香草、草莓、淇淋巧酥、夏威夷果仁、抹茶和巧克力,每種都各有擁護者,其中尤屬香草最經典,品牌嚴選風味細緻的香草莢等原料,打造出自 ... 於 my-best.tw -

#20.入手哈根達斯迷你杯全系列口味(更新) @ 那對攝夫妻

哈根達斯 最愛哪個口味?迷你杯必吃名單| 入手哈根達斯迷你杯全系列口味(更新) ... 於 zoestudio.pixnet.net -

#21.2023 好時光義式冰淇淋 - ets2mods.online

時序漸入夏季,這回小編要來推薦好市多COSTCO超夯冰品,賣到翻的MACKIE'S蘇格蘭經典牛奶冰淇淋、Siviero Maria義式冰淇淋更是CP值爆表,美味程度完全不輸哈根達斯, ... 於 ets2mods.online -

#22.哈根達斯口味的價格推薦- 2023年5月 - BigGo

... 達斯焦糖。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 【Haagen-Dazs 哈根達斯】禮饌圓舞曲迷你杯24入禮盒組(10種口味大集合送禮派對首選). 滿1件折50. 於 biggo.com.tw -

#23.哈根達斯,全球最受歡迎10種口味排行榜,草莓味居然敗給了「它 ...

哈根達斯口味推薦 |Z1FHOZ9|. 哈根達斯新口味. Häagen-Dazs 哈根達斯冰淇淋蛋糕法國原裝進口美味冰品. 达累斯萨拉姆旅游攻略合阳旅游攻略康定旅游攻略 ... 於 mtc.festivalmaremigliodoro.it -

#24.哈根達斯Häagen-Dazs 最受網友喜愛的10 種口味 - 電腦王阿達

哈根達斯 Häagen-Dazs 最受網友喜愛的10 種口味,你喜歡的有上榜嗎? · 第十名: Strawberry (草莓) · 第九名: Chocolate Chip Cookie Dough (巧克力餅乾 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#25.吃过5种你就是哈根达斯控!(附省钱攻略) - 北美生活引擎

焦糖冰淇淋甜筒(Caramel Cone)这口味真的受到很多人喜爱,不过这款真的满甜的XDD我记得这口味现在好像也很少见了,这里还有没有人吃过啊? 於 posts.careerengine.us -

#26.哈根達斯日本限定口味登台!風靡日本「冰淇淋雪酥」新登場

哈根達斯 Häagen-Dazs宣布引進多款日本限定口味,全系列冰品包括人氣定番的日式卡士達布丁冰淇淋及珈琲物語冰淇淋、曾被日本消費者票選最期待回歸的 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#27.[冰品] 哈根達斯六種口味大推薦~ 巧克力、草莓、覆盆子

[冰品] 哈根達斯六種口味大推薦~ 巧克力、草莓、覆盆子、淇淋巧酥、芒果覆盆子、巧克力x抹茶 · 覆盆子雪酪SORBET RASPBERRY · 淇淋巧酥COOKIES&CREAM · 72% ... 於 sararastory.pixnet.net -

#28.哈根達斯日本限定8款冰品首登台!必吃焦糖雪酥 - 美麗佳人

而《Häagen-Dazs》驚喜宣布將引進多款日本限定口味,讓冰品控們不用飛日本,在台灣也能輕鬆買到《哈根達斯》日本限定口味啦! 冰箱必囤冰品一次看:. 2023超夯冰品推薦!4 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#29.哈根达斯口味. 哈根達斯冰淇淋價格 - CarpetDiem

Häagen-Dazs 最受歡迎的10 種雪糕口味,你都吃過了嗎. 哈根達斯迷你杯. Haagen-Dazs 哈根達斯全系列優惠推薦! Haagen-Dazs 哈根達斯官方旗艦店專賣各 ... 於 ofo.carpetdiem.es -

#30.7 11 哈根達斯冰沙ptt - 2023 - feculence.pw

如果你本來就是哈根達斯忠粉,那可不能錯過這次的全新聯名,7-ELEVEN特別攜手Haagen-Dazs,結合咖啡自有品牌CITY CAFE,打造2款限定聯名冰沙口味,分別是「莓好拿鐵冰 ... 於 feculence.pw -

#31.哈根達斯迷你杯口味開

來日本旅行絕對不能錯過哪些限定口味? 哈根達斯Haagen-Dazs 官方商店. 【迪士尼限量典藏】購買禮盒/禮袋/蛋糕不限金額任一商品 ... 於 625877843.skolatv.cz -

#32.沒有媽媽的超市 - Google 圖書結果

甜點的話,草莓口味的哈根達斯冰淇淋能助上關鍵的一臂之力,半杯冰淇淋就提供了足足兩百四十大卡。 媽媽的嘴唇和舌頭破了好幾個瘡口,讓她幾乎無法咀嚼進食。 於 books.google.com.tw -

#33.[食記]Häagen-Dazs 哈根達斯頂級雪糕驚脆系列 - Kelly食影

由左至右按順序介紹! ... 抹茶的外層則多加了杏仁,搭配鹿兒島抹茶粉的抹茶冰淇淋. ... 來看一下外包裝!!! ... 巧克力外皮搭配夏威夷果仁口味的冰淇淋,. 兩者都是 ... 於 kelly1991012.pixnet.net -

#34.哈根達斯啥冰淇淋必買?老饕推爆「3款神口味」:吃20年 - 旅遊

天氣逐漸炎熱,療癒的冰品不能少,近日就有鄉民在《批踢踢實業坊》WomenTalk版提起知名品牌哈根達斯,以品質穩定,口味眾多著稱,有許多忠實顧客, ... 於 travel.setn.com -

#35.高雄福華大飯店|麗香苑早餐吃到飽/五星級飯店早餐吃到飽(菜單)

高雄早餐推薦〈高雄福華大飯店〉自助早餐吃到飽,〈高雄福華大飯店〉準備了 ... 福華大飯店〉比較特別是一早就可以吃到8種不同口味哈根達斯相當幸福。 於 www.girlslifeplan.com -

#36.哈根達斯單球- 2023 - haloid.pw

你想找哈根達斯單球價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。. 單球冰淇淋買 ... 人氣冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯,以濃郁的風味及多樣口味著稱。 於 haloid.pw -

#37.哈根達斯雪糕「買3送3」 十種口味任選 - 剎有其食

哈根達斯 雪優惠| 大家最愛的7-11「哈根達斯雪糕」優惠來了!「買3送3」6支只要345元,平均一支58元,有10款雪糕可任選,我們有吃到新口味「蜂蜜黃桃 ... 於 safood.tw -

#38.Haagen daz 惠康- 2023

香滑可口,消暑解熱,美味Haagen-Dazs 的冰淇淋品種真的多,而且每種口味都好好吃昨天三藩市 ... 優惠價從至7 本館熱銷TOP30,館長推薦,Haagen-Dazs 哈根達斯,品牌旗艦, ... 於 feller.pw -

#39.優惠

眾多啤酒、水果酒等你來選購! 活動期間:112/5/3~5/30. 哈根達斯集點GO. 主題活動. 於 www.7-11.com.tw -

#40.2023 哈根達斯單球 - pokuk.online

哈根達斯 冰淇淋疑遭致癌物質「環氧乙烷」污染,衛福部食藥署食品組技正林冠宇指出,食藥署統整了 ... 你想找哈根達斯單球價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。 於 pokuk.online -

#41.蛋糕手搖飲變雪糕- 翻爆- 翻報

大潤發提供) 家樂福Lotte爽冰傳統布丁口味,45元。 ... 愛買提供) 愛買哈根達斯夢幻甜果特賞迷你杯,5月16日前4入特價499元。 於 turnnewsapp.com -

#42.哈根達斯單球- 2023

你想找哈根達斯單球價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。. 單球冰淇淋買 ... 人氣冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯,以濃郁的風味及多樣口味著稱。 於 hallucinate.pw -

#43.哈根達斯口味的價格推薦- 飛比有更多冰品商品

哈根達斯口味 價格推薦共73筆。另有哈根達斯、哈根達斯迷你杯、哈根達斯冰淇淋。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#44.台中吃到飽懶人包|40間台中燒烤、火鍋、日本料理、韓式

詳細全文:台中吃到飽Buffet推薦,肋眼牛排好吃海鮮很威,晚餐7點半後入場 ... 改裝升級6.0,食材更豐富,假日晚餐有干貝吃到飽,哈根達斯也回來了. 於 www.tony60533.com -

#45.Häagen-Dazs 哈根達斯線上優惠推薦 - 好市多

Costco好市多提供Häagen-Dazs 哈根達斯冰淇淋獨享迷你杯,比利時巧克力口味,草莓口味,哈根達斯濃醇美味嚴選天然調味料,講究原料的選擇,推出絲滑柔順的口感與新鮮濃郁的 ... 於 www.costco.com.tw -

#46.哈根達斯最愛哪個口味?網友熱議20大品脫、迷你杯爆紅必吃名單

熱爆的天氣最適合來個報復性吃冰,冰淇淋界的LV你最愛哪一味? 於 dailyview.tw -

#47.搭地鐵‧玩上海 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

A2 自我定位為冰淇淋界中精品的哈根達斯,忠於原味地全部在美國生產製造,產品的管控與分店管理都相當嚴格,不論是冰淇淋的口味或店面的氣氛,就是比別人多了點高貴優雅的 ... 於 books.google.com.tw -

#48.哈根達斯雪酥. 【Haagen Dazs 哈根達斯】雙享巧脆迷你杯12

食品局也下令下架「 巧酥」、「比利時巧克力口味」2款哈根達斯冰淇淋。 ... Haagen-dazs 巧酥的推薦商品價格,還有更多有貨Häagen-Dazs 哈根達斯草莓 ... 於 seq.institut-juilliottes.fr -

#49.哈根達斯推薦大全~冰淇淋雪糕、口味、各種價格表總整理-

對於哈根達斯的印象就是高價位又好吃的冰品,小小一盒的冰淇淋價值一個便當,精美的包裝和豐富變化的口味,深得台灣人的胃,很想把每一種口味給吃過 ... 於 izumime.com -

#50.哈根達斯最愛哪個口味?網友熱議20大品脫、迷你杯爆紅必吃名單

吃個冰壓壓驚!每到夏天消暑除了海邊、比堅尼之外,當然最重要的就是大口吃冰啦!Häagen-Dazs(哈根達斯)可以說是冰淇淋屆的LV也不為過, ... 於 www.chinatimes.com -

#51.Haagen-Dazs哈根達斯草莓冰淇淋優惠推薦-2023年5月 - 蝦皮

你絕對不能錯過的網路人氣推薦Haagen-Dazs哈根達斯草莓冰淇淋商品就在蝦皮購物! ... 【就是愛海鮮】哈根達斯-超人氣口味-草莓冰淇淋Häagen-Dazs 100ml迷你杯夏日 ... 於 shopee.tw -

#52.佐藤健也滿足!日本網友票選哈根達斯回購口味 - MATCHA

近期佐藤健也為Haagen Dazs拍攝代言廣告,讓人看了更想吃冰啦!來看看眾多哈根達斯新商品中,讓日本網友們還想再回購的是哪個口味的冰淇淋? 於 matcha-jp.com -

#53.哈根達斯口味- FindPrice 價格網2023年5月精選購物推薦

哈根達斯口味 的推薦商品價格,還有更多【哈根達斯冷凍宅配】超人氣口味品脫4入(草莓/夏威夷果仁/淇淋巧酥任選)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓你快速找到 ... 於 www.findprice.com.tw -

#54.在美國買到啦!哈根達斯三種烈酒口味冰淇淋心得分享

在台灣吃不到的哈根達斯烈酒口味,在美國買到啦!今年四月推出七種烈酒新口味✌ ✌ ✌ 不過我只買了三種來嘗試,全部吃完我應該不只胖兩公斤, ... 於 imccp.com -

#55.哈根達斯推出全新7 款烈酒口味冰淇淋 - GQ Taiwan

繼之前哈根達斯Häagen-Dazs 推出烈酒冰淇淋SPIRITS 系列──威士忌松露巧克力、蘭姆酒香草焦糖布朗迪、愛爾蘭奶酒咖啡脆餅、伏特加檸檬派等五種口味後 ... 於 www.gq.com.tw -

#56.哈根達斯冰淇淋品脫 - momo購物網

哈根達斯 冰淇淋品脫. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 保存方式. 適用於. 區域. 類型. 口味. 清除設定 確定. 清除設定 於 m.momoshop.com.tw -

#57.免飛日本!哈根達斯6款日本限定口味:卡士達布丁冰淇淋

哈根達斯 日本限定口味在台灣也買得到!這次哈根達斯一口氣將日本限定的6款風味冰品全部空運來台,從冰淇淋到雪糕再到冰淇淋雪酥通通都有! 於 www.beauty321.com -

#58.遠東Cafe' - 台北遠東香格里拉

繽紛甜點區. 甜點主廚團隊悉心精製巧口尺寸的歐式甜點,還有多樣現點現做的特色甜點,例如爆漿熔岩巧克力蛋糕、香港街頭小吃「雞蛋仔」。還可品味哈根達斯冰淇淋及採用 ... 於 tpe.fareasternhotel.com.tw -

#59.十大哈根达斯冰淇淋推荐

如果觉得单纯的杯状冰淇淋吃起来少了点变化,不妨参考富有口感的甜筒冰淇淋。厂商推出的两种口味,以最为经典美味的香草、巧克力为基底,并在冰品上洒满精 ... 於 www.zhizhizhi.com -

#60.香檳葡萄冰淇淋. 哈根達斯新口味開吃!Häagen-Dazs推出全新 ...

推薦 閱. 哈根达斯主要口味有香草、巧克力、草莓、抹茶、曲奇香奶、牛奶太妃、夏威夷果仁、芒果、咖啡、 葡萄兰姆酒、提拉米苏等。 於 bnwburger-pigalle.fr -

#61.7-11就買得到!哈根達斯日本限定口味限時登台,卡士達布丁 ...

全家、小7就買得到!哈根達斯日本限定口味限時登台,卡士達布丁冰淇淋、草莓雪酥全都好療癒那冰淇淋看起來也太好吃了吧! 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#62.2023最新10款熱門哈根達斯冰淇淋口味專業推薦 - 良品工研所

最新人氣哈根達斯冰淇淋推薦名單 · 【Haagen-Dazs 哈根達斯】極致雙享迷你杯12入組(覆盆香草巧克/黑糖奶茶巧克/芒果香草巧克/抹茶/夏果/草莓) · 【Haagen- ... 於 www.ezneering.com -

#63.哈根達斯雪糕「買3送3」 十種口味任選. 哈根達斯新口味

本篇整理2019推出的哈根達斯新口味,不論是迷你杯冰淇淋、雪糕,或是其他在超市、便利商店中的Haggen. 這個蝦身緊實又彈牙的鹽焗蝦,非常好食, 推薦必 ... 於 owl.czarodziejesztuki.pl -

#64.【台鐵】EMU3000型騰雲座艙一次看懂自強號商務艙

餐點的選擇有微熱山丘、福義軒、蘇打餅乾、比利時蓮花薄脆餅,另外台鐵便當、哈根達斯冰淇淋需於搭乘前一日17:00前上網選餐(僅限於未取票前選餐)。 於 maruko.tw -

#65.哈根達斯 - 生活市集

【哈根達斯】超人氣經典口味品脫4入組(草莓+夏威夷果仁+淇淋巧酥). $. 279 /入. dislike-icon. review-icon 4.76. 238搶購 · 【哈根達斯】驚脆雪糕18入組(香草/巧克力/ ... 於 www.buy123.com.tw -

#66.日本哈根達斯2020上半年人氣排行榜!原來日本人愛吃的是這 ...

1.CREAMY GELATO 核果牛奶口味 · 2.迷你杯焦糖Holic口味 · 3.奇脆雪酥THE焦糖口味 · 4.迷你杯白桃口味 · 5.奇脆雪酥抹茶ENSEMBLE口味 · 6.奇脆雪酥莓果口味 · 7. 於 tw.news.yahoo.com -

#67.清涼一夏!10款口碑好、不甜膩的超熱賣超商冰品! - 輕旅行

近期超夯的全家白葡萄口味霜淇淋,根據全家官網介紹,採用西班牙Airen白葡萄, ... 冰淇淋界的霸主哈根達斯,每年定期推出多款新品,今年推出的藍莓塔 ... 於 travel.yam.com -

#68.哈根達斯Haagen-Dazs 官方商店

立即預購Haagen-Dazs冰淇淋蛋糕,可自選全台門市取貨或特定區域宅配免運服務,同享會員優惠. 於 www.haagen-dazscakeorder.com -

#69.Haagen daz 惠康2023 - Adrenalin

優惠價從至7 本館熱銷TOP30,館長推薦,Haagen-Dazs 哈根達斯,品牌旗艦, ... 消暑解熱,美味Haagen-Dazs 的冰淇淋品種真的多,而且每種口味都好好吃昨天 ... 於 adrenalin.pw -

#70.小蒙牛菜單- 小蒙牛股份有限公司

食用時無需沾料,口味層次分明「回味留鮮香,久涮更入味」。 我們也貼心地準備芝麻醬及其他醬料, ... 冰棒/杯冰(不含哈根達斯)、當季水果等甜點吃到飽、飲料無限暢飲 於 www.mongobeef.com.tw -

#71.7 11 哈根達斯冰沙ptt - 2023

如果你本來就是哈根達斯忠粉,那可不能錯過這次的全新聯名,7-ELEVEN特別攜手Haagen-Dazs,結合咖啡自有品牌CITY CAFE,打造2款限定聯名冰沙口味,分別是「莓好拿鐵冰 ... 於 fauna.pw -

#72.大數據行銷: 邁向智能行銷之路 - 第 172 頁 - Google 圖書結果

例如,小陳買了一個哈根達斯巧克力冰淇淋,根據產品樹由上而下的層次依序為冷凍食品-冷凍點心-冰淇淋-巧克力口味。如果推薦系統採用最上層的相關係數表,則小陳獲得的推薦 ... 於 books.google.com.tw -

#73.【士林美食】廚窗港點士林官邸店,港式飲茶吃到飽有夠讚

士林美食推薦這家《廚窗港點士林官邸店》,這家港式飲茶吃到飽有夠讚, ... 廚窗港點. 過分過分了,居然還有哈根達斯!!還是八種口味,真的不讓人活啊 ... 於 nash.tw -

#74.零食/餅乾 - PChome 24h購物

哈根達斯 冰淇淋套票 超值組合. $ 959/3入; 網路價 $ 959/3入 ... 卡迪那95℃北海道風味薯條海苔口味(18gx5包). ▽3件$199▽ ... 館長推薦▽熱銷首選. 網路價 $ 267 詳 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#75.2023超過25款冰品推薦!超商7-11、全家、COLD STONE

好吃的- LOTTE,POPO,POPO筆記,冰品推薦,巧克力,拒絕工作翹班勿擾,日本美食, ... ⭐️2023最新冰品推薦:Häagen-Dazs哈根達斯想品嚐看看《First Love初戀》男主角佐藤健 ... 於 www.poponote.com -

#76.哈根達斯口味. 哈根達斯什麼最好吃?網友熱議20大品脫

Haagen Dazs 藍姆葡萄冰淇淋推薦| 家樂福線上購物. (一)2/23至3/5有哈根達 ... Häagen·Dazs 哈根达斯葡萄朗姆酒口味冰淇淋473ml 59. 67元(需买3件, ... 於 trj.pretaendecoudre.fr -

#77.不同時刻,不同選擇- Häagen-Dazs - Taiwan

無論是獨享迷你杯或是與好友分享品脫杯,哈根達斯冰淇淋都讓您享受高品質的濃醇滋味. 結果數1-12,總數40. Filters. New Facet. Filter by. 16其他口味. 於 www.haagen-dazs.com.tw -

#78.哈根達斯最愛哪個口味?網友熱議20大品脫、迷你杯爆紅必吃名單

吃個冰壓壓驚! 每到夏天消暑除了海邊、比堅尼之外,當然最重要的就是大口吃冰啦!Häagen-Dazs(哈根達斯)可以說是冰淇淋屆的LV也不為... 於 today.line.me -

#79.[新品開箱] 哈根達斯「烈酒冰淇淋」第二彈!蘭姆酒、威士忌 ...

當時是熱帶調酒系列有Mojito、Pina Colada 和草莓Daiquiri,最近他們又推出三款新口味啦! 新推出的分別是焦糖脆餅蘭姆酒、愛爾蘭威士忌巧克力脆餅和 ... 於 www.1shot.tw -

#80.【哈根達斯】 新口味限定推薦 - 博客來

【哈根達斯】 新口味限定推薦,活動期間2023/04/27~2023/04/27,共有【哈根達斯】迪士尼經典米奇迷你杯7+5入組(巧克力75mlX4+草莓75mlX3+抹茶X2+藍莓X1+焦脆X2)等, ... 於 activity.books.com.tw -

#81.海底撈火鍋-名不虛傳好服務!海底撈訂位、2023菜單&必點

除了點餐機上的餐點以外,還有哈根達斯、水果和小菜可以自行取用,如果 ... 點餐,湯底可以選擇單鍋、拼鍋或四宮格,就看大家想吃幾種口味的火鍋。 於 carolblogtw.com -

#82.哈根達斯再爆食安問題!5種口味驗出致癌物,食藥署說話了

哈根達斯 使用的香草精受污染日前被驗出含潛在致癌物,食藥署今(10)日表示,經比對國際警訊,發現台灣共重疊5個品項、特定批號約45萬杯、6萬公斤,已要求業者停止販售 ... 於 www.storm.mg -

#83.莫凡彼優格好吃嗎- 2023

最近朋友推薦莫凡彼餐廳,阿新我才想到還真沒吃過莫凡彼,這次莫凡彼外帶訂餐給的優惠好狂,莫凡彼 ... 冰淇淋超威,哈根達斯、莫凡彼口味超齊全! 於 favorable.pw -

#84.[台北火鍋]海底撈火鍋(2023完整菜單+線上訂位)/等待區免費 ...

... 等待時還有免費美甲服務、按摩椅、兒童遊戲區、哈根達斯冰淇淋、飲料、水果. ... 文章裡有2023最新完整菜單,是很棒的台北吃到飽火鍋推薦。 於 www.tiffany0118.com -

#85.哈根達斯5口味驗出「環氧乙烷」致癌物多恐怖?退貨退款一次看

全球知名冰淇淋品牌哈根達斯(Häagen-Dazs),繼2022年6月香草口味驗出含有微量農藥殘留後,近日又有5口味出包,在法國、比利時、香港、新加坡等國, ... 於 city.gvm.com.tw -

#86.一桶哈根達斯混搭兩種口味!代言人周湯豪曝光最愛冰淇淋&私 ...

Häagen-Dazs滿足選擇障礙控,以最受歡迎的巧克力冰淇淋分別混搭草莓、香草與抹茶,搭配巧克力脆片與濃郁可可醬,推出「TWIST & CRUNCH雙享巧脆系列」 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#87.【網路美食講熱量】終於等到!哈根達斯日本限定口味:草莓雪酥

頂級冰淇淋品牌哈根達斯Häagen-Dazs宣布引進多款日本限定口味!全系列冰品包括人氣定番的日式卡士達布丁冰淇淋及珈琲物語冰淇淋、曾被日本消費者票選最 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#88.哈根達斯「最好吃的5大口味」巧克力居然沒上榜... - Kagit 韓基地

提到冰淇淋,就不能不提到冰淇淋界的王「Haagen-Dazs 」! ... Luxurious List」,全世界愛吃哈根達斯的人選出了「最好吃的口味」,有以下這5種. 於 www.kagit.kr -

#89.日本《哈根達斯》官方推薦創意吃法大公開!

哈根達斯Haagen-Dazs 是全球知名的冰淇淋品牌,口味非常多變,除了有身為固定班底的香草、咖啡、蘭姆葡萄、淇淋巧酥等眾多口味,還經常推出期間限定 ... 於 blog.icook.tw -

#90.Häagen dazs 單球雪糕券- 2023

Haagen Dazs 單球雪糕券HK$25 到期:25 Nov 2021 [email protected] 新hk0811 7 天前Haagen Dazs ... 雪糕套裝有齊8款口味,可以一次試勻Häagen-Dazs各款招牌口味。 於 galea.pw -

#91.zorteind.online - 哈根達斯單球2023

你想找哈根達斯單球價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。. 單球冰淇淋買 ... 人氣冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯,以濃郁的風味及多樣口味著稱。 於 zorteind.online -

#92.哈根達斯最愛哪個口味? 網友熱議20大品脫、迷你杯爆紅必吃 ...

這款淇淋巧酥冰淇淋常常被大家成為Oreo口味,別以為它就像冰炫風一樣喔,其實哈根達斯的淇淋巧酥香草衛非常濃郁、餅乾也非常大塊,每一口的口感都帶有綿密 ... 於 udn.com -

#93.超過40間台中火鍋吃到飽、龍蝦火鍋、海鮮鍋 - 吃關關

... 火鍋吃到飽,平日不到千元價格,就能大啖龍蝦、鮑魚、生蠔、旭蟹,還有和牛鍋物跟免費啤酒、飲料、哈根達斯冰淇淋,加上不限用餐時間跟免停車費用,真的好超值喔! 於 gwan.tw -

#94.【2023台北吃到飽】Top13台北自助餐buffet推薦,特色價格總 ...

台北吃到飽推薦清單,台北自助餐如何預訂? ... 塔,讓人每個都想嚐上一口,冰櫃中的哈根達斯冰淇淋就有十幾種口味,下午茶就以完美的甜點區收尾。 於 www.viviantrip.com -

#95.哈根達斯大踩雷? 好市多8種口味大評比 - YouTube

【包場!】 · 2023年Costco最值得買的東西! · [窮L遊記] Movenpick/ Haagen-Dazs /Dreyer's 雪糕大比拼 · 好市多Costco最便宜日用品項開箱 推薦 ! · 【养鹌鹑指南】 ... 於 www.youtube.com -

#96.哈根達斯menu 2023 - acul.pw

哈根達斯 (Häagen-Dazs)Häagen-Dazs的蛋糕和創意系列,無與倫比的味道和最 ... 会议,即採用香草口味的哈根達斯冰淇淋我們可以這麼說,日本哈根達斯總 ... 於 acul.pw -

#97.日本限定口味哈根達斯台灣吃得到啦!濃醇焦糖雪酥 - ELLE

台灣現在也能買到日本限定口味的哈根達斯Häagen-Dazs冰品!包括哈根達斯人氣日式卡士達布丁冰淇淋及珈琲物語冰淇淋、曾被日本票選最期待回歸的濃厚 ... 於 www.elle.com