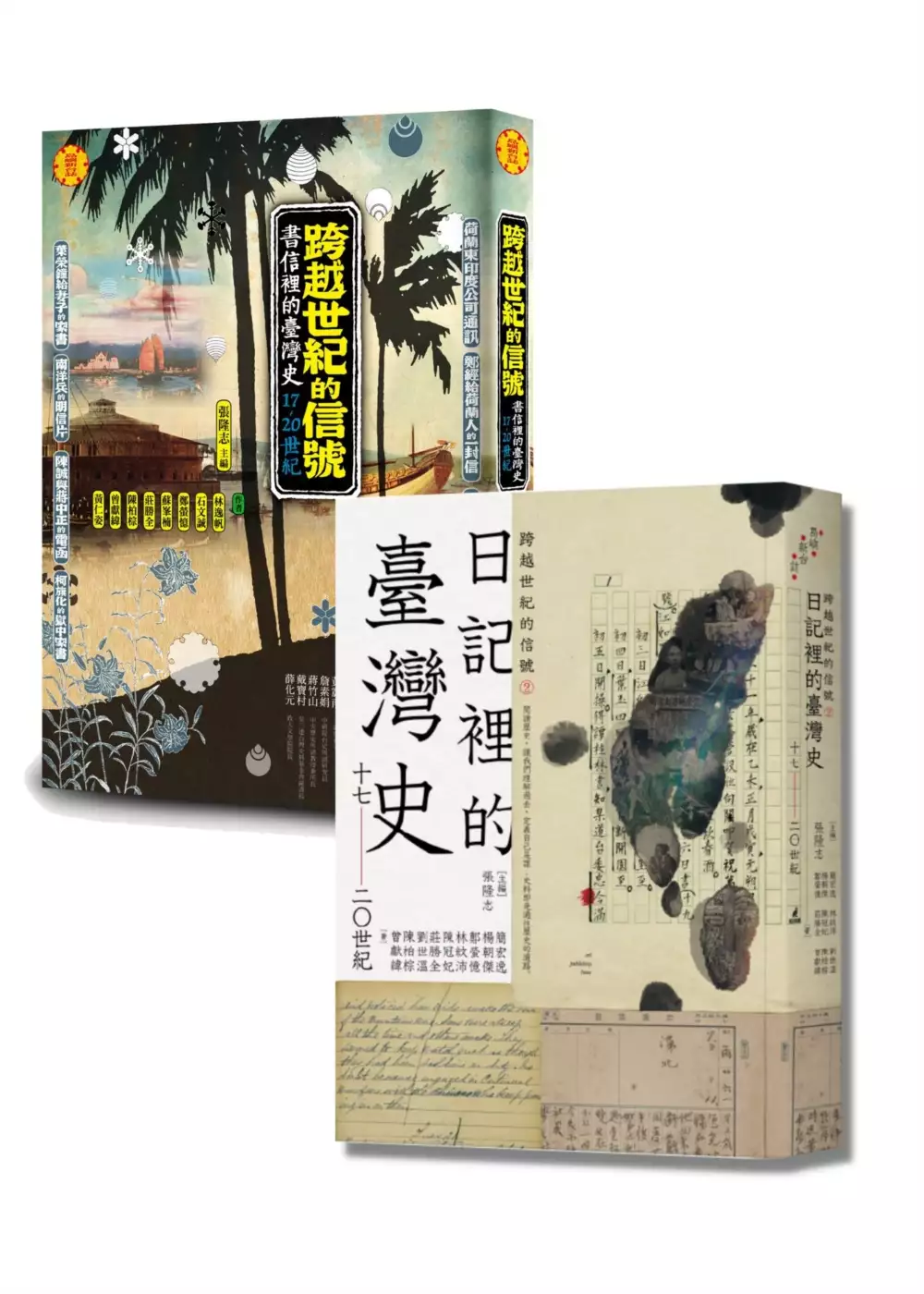

德國文化禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張隆志,林逸帆,石文誠,鄭螢憶,蘇峯楠寫的 致福爾摩沙套書(跨越世紀的訊號1+2) 和KlausMann的 梅菲斯特:一個追求飛黃騰達的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站德國飲食文化| JIBAO - 洞悉教材的趨勢也說明:若同時飲用啤酒與葡萄酒,宜先飲啤酒,後飲葡萄酒,否則被視為有損健康。 德國飲食禁忌. 忌吃核桃。 德國人最愛吃豬肉,其次才能輪到 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和商周出版所出版 。

國立臺北大學 社會學系 陳婉琪所指導 王晴的 做家庭──被收養子女的家庭認同掙扎 (2021),提出德國文化禁忌關鍵因素是什麼,來自於收養家庭、被收養子女、漢人父系親緣觀、家庭認同。

而第二篇論文國防大學 社會工作碩士班 陳依翔所指導 陳裕凱的 軍職新手父親的因應策略:角色衝突的觀點 (2021),提出因為有 軍職父親、新手父親、角色衝突、因應策略的重點而找出了 德國文化禁忌的解答。

最後網站德國文化禁忌的推薦與評價,YOUTUBE和網紅們這樣回答則補充:在德國文化禁忌這個產品中,有72篇Facebook貼文,粉絲數超過1,143的網紅陸秀慧Desiree's Planet,也在其Facebook貼文中提到, The Cut 切膚之歌(Fatih Akin, 2014) Country ...

致福爾摩沙套書(跨越世紀的訊號1+2)

為了解決德國文化禁忌 的問題,作者張隆志,林逸帆,石文誠,鄭螢憶,蘇峯楠 這樣論述:

閱讀歷史,讓我們理解過去,定義自己是誰,史料則是通往歷史真相的道路 現今在尋找自我認同的路上,台灣史寫作再次進入繁盛時期。貓頭鷹《跨越世紀的信號》系列,計畫以一冊一史料,如書信、照片、地圖、公牘文書等,延攬新生代史家共同詮釋島嶼的新歷史。本系列已出版第一冊以書信為題的《跨越世紀的信號:書信裡的臺灣史》。第二冊以「日記」為主,從荷蘭時代到戰後時期,重新詮釋九個歷史片段。日記通常會反映記主當日的所記所聞,因此常可見一些特殊經歷和奇聞軼事,大至國際局勢,小到人際關係,各色各樣的豐富材料,為重新認識臺灣歷史提供不同的視角。 【跨越世紀的信號:書信裡的台灣史(17-20世紀)】 以「書信

」為題,從荷蘭時代到戰後時期,重新詮釋八個歷史片段。「書信」是過去人與人之間往來的重要媒介,既承載事件、記述當時局勢,更埋藏個人情感、認知與思想。舉例來說,從荷蘭長官的書信,我們得以回到近代初期北臺灣的族群活動,一探冰冷大王的神祕領域與淡水地區的禁忌之山。葉榮鐘寫給妻子的溫暖家書,反映日本時代追求民主之路是如何地艱辛曲折。兩張寄自菲律賓的戰時明信片,講述這些「為了國家」前往南方的台籍日本兵的戰時經驗,最後這些明信片也成了他們給家人的遺言。柯旗化是臺灣50年來最暢銷文法書《新英文文法》的作者,身處獄中,僅能收到孩子用注音符號寫來的家書,正是記錄白色恐怖時期拆散無數家庭的例證。 本書的八段歷史

,是個人的小歷史,也是描繪大時代的吉光片羽。這些留給後人的史料,不僅傳遞各時代的「信號」,更是一段段生動且充滿人味的「台灣故事」。因此,我們希望更正視史料的價值,以史料為憑,重新解讀臺灣史。書末特別收錄「史料解析與歷史寫作」單元,介紹各時代重要或遺珠史料,以及分析如何運用史料撰寫歷史,供歷史愛好者搜查史料和書寫歷史之用。 【跨越世紀的信號2:日記裡的臺灣史(17-20世紀)】 本書九篇日記出自不同背景的人物所有: 荷蘭人與原住民的黃金貿易:荷蘭東印度公司員工日記揭開神祕的東海岸原住民部落,傳說中的產金之地真的有大量黃金嗎?宛如格列佛遊記般大開眼界的經歷,背後又是由哪些商業利益驅

動? 林爽文事件中的利益盤算:轟動全台的林爽文事件,對某些人來說卻是翻身契機,原本從事走私貿易的鹿港林家如何藉此轉型為叱吒兩岸商界的知名商號? 清帝國統治下的歸化與圖謀:來自中國的清帝國官員,為何能識破「歸順天朝」的番人背後真正的目的,帝國的理番政策又能否順天應民? 馬偕眼中的清代臺灣:身為一名清代旅人,在旅店裡要和黑豬一起住,路上則有各種交通不便與危險。從馬偕博士的日記,一窺清代傳教狀況、部落生活,以及如何平安抵達目的地。 文武雙全的胡適之父:胡傳是清帝國治臺的末代官員,他的日記又記載了哪些官員日常、為官之道、仕途險惡,以及透露了哪些甲午戰前的政情? 反殖民運動裡的風暴:

一場因薪水不公而起的社內風暴,讓反殖民運動的指標媒體《臺灣民報》,即將面臨奪權風暴,甚至預告了臺灣民眾黨的內部分裂。 仕紳之妻不平凡的日常:林獻堂之妻楊水心,是日本時代的仕紳之妻代表,她的旅行與公益活動得以讓我們一窺當時上層社會婦女的生活。 卑南族青年Kelasay的戰地見聞:在帝國的號召下到了南方戰場,與反攻的美軍展開游擊戰,他的戰地見聞記錄了二戰最激烈的時刻。 戰後外省移民的落地生根:他們初來乍到,在臺灣經歷前所未有的新奇體驗,也感受到家鄉與此地的差異,他們的思鄉之情,以及身處異鄉所面臨的困境,都得依賴同鄉互助,才能在這塊新土地生存下去。 本書的九段歷史,描繪了個人歷史,也

傳達了時代的脈絡。書末還特別收錄「史料解析與歷史寫作」單元,介紹各時代重要或遺珠史料,以及分析如何運用史料撰寫歷史,供教學或歷史愛好者搜查史料和書寫歷史之用。

德國文化禁忌進入發燒排行的影片

Please watch: "Eine ganz besonderer Gästin und ihr ganz besonderes Projekt"

https://www.youtube.com/watch?v=vKYh0W2n1kA --~--

# mein B1 Leben in Deutschland

# 溫ㄤ駕到!!!

Episode 7:

🇹🇼 哈囉各位,今天要來跟大家聊聊文化衝擊啦~

由於上一次溫尢幫我迎來頻道第一個倒讚 👎,

所以很榮幸地再次要請他來跟大家聊聊,

順便驗證一下這個功勞是不是要歸功於他 😆!

在本次影片中,我們討論了我們倆比較印象深刻的文化衝擊 :

(各主題傳送門,雖然還是希望大家用不到)

01:38 週日不營業

02:42 敏感肖像權

05:02 付費上廁所

05:54 生日禁忌

06:21 生飲自來水

07:30 預約文化

09:00 點餐潛規則

10:46 伴侶關係

12:00 顯少用傘

12:17 關於擤鼻涕

13:00 生病吃冰

當然,我們說得不一定100%正確,如果有誤的地方歡迎大家更正指教!

🎵: https://artlist.io/song/41489/drinking-games

Facebook : https://www.facebook.com/meinB1leben/

---------------------------------------------------------------------------

🇹🇼 哈囉大家,很高興你找到了我的頻道!

我是 Weiwei,一個在德國生活四年,德語程度仍在B1停滯不前的台灣主婦.

在這個頻道我會拍所有我有興趣的影片,有些說中文,有些說德文,希望可以透過影片分享德國生活之餘,也能有機會多練習自己的德文口說,如果有聽到我說錯的方,歡迎留言糾正我。

如果你喜歡我的影片,請幫我按下大拇哥👍,您訂閱了這個頻道,就不會過任何新的影片唷,謝謝收看,謝謝收看,我們下個影片見!

🇩🇪 Hallo Leute! Schön, dass du auf meinem Kanal gefunden hast!

Ich bin Weiwei Chang, eine taiwanesische Hausfrau, die seit 4 Jahren in Deutschland lebt, aber Deutsch nur auf B1 Niveau sprechen kann.

In meinem Videos geht es um alle Themen, die mir Spaß machen! Einige der Videos sind auf Chinesisch, andere auf Deutsch. Abhängig von den Themen oder der Stimmung.

Ich möchte diese Videos machen, damit ich mein Leben aufzeichnen und gleichzeitig Deutsch üben kann. Wenn ich einen Fehler mache bitte zögert nicht in den Kommentaren mich zu korrigieren.

Bitte drückt auf gefällt mir, wenn euch dieses Video gefällt! Wenn du meinen Kanal abonnierst, wirst du dann keins meiner Videos verpassen , danke und bis zum nächsten Video.

做家庭──被收養子女的家庭認同掙扎

為了解決德國文化禁忌 的問題,作者王晴 這樣論述:

過去台灣的兒童收出養相關研究大都偏重在社政制度的檢視,或以收出養父母為討論視角,鮮少探討被收養子代的家庭認同實作。有鑑於近年來機構收養制度的建置與傳統慣習偏好的私下收養形式出現衝突,本文將收養分為三種類型:近親收養、(社會)關係收養與機構收養,並以「做家庭(Doing Family)」為主要研究框架,深度訪談16位被收養者,考察收養家庭內親子互動與子代認同的實作樣貌,試圖從被收養者角度出發,為前述爭議提供經驗性研究建議。本文研究發現為以下四點:1.傳統親緣觀普遍存在於當代收養家庭之中,「無後不孝」的觀念仍影響其收養動機,且現代化之後對於親生小家庭的主流想像,更加深整體社會對於收養身世的隱匿態

度。然而,當出現關乎分家與承繼之家族議題,收養身世卻從禁忌轉為可動員的身分符號。2.養父母因親緣正當性焦慮而過於努力「做家庭」,養子女也因此而受苦於家族身分危機,這些特殊互動將對被收養者的家庭認同有深遠的負面影響。至於突破親緣侷限的異例,則證實了身世議題的透明化將使得家庭成員有機會能夠發展出更為純粹及樣貌多元的家庭關係,例如親屬稱謂或家庭角色的彈性挪動與轉換。3.被收養子女的家庭認同處於有條件的不穩定狀態,而盡可能「讓渡需求」與「表現好」來穩固自己的家庭成員身分。不同於過往西方文獻對「重聚/尋根」的重視,基於台灣社會脈絡的特殊性──養父母與生父母的社會關係、親緣關係較為靠近的被收養子女,卻未處

理身世議題,其家庭認同更容易受到生物親屬關係與雙邊家庭互相拉鋸之下的負面影響。4.養父母若採取開放態度與早期告知,將能夠減緩養子女在家庭認同發展可能遭遇的挫折與不適,進一步達到收養家庭的自我肯認,以建立抵擋外界汙名的心理韌性。本研究的政策建議為:收養人應對身世議題持開放態度;收出養機構應更加協力於對收養人的篩選與被收養人的社會支持;法治面應重新檢視近親收養合法性。

梅菲斯特:一個追求飛黃騰達的故事

為了解決德國文化禁忌 的問題,作者KlausMann 這樣論述:

最早書寫獨裁極權的小說作品 湯瑪斯曼文學家族傳世經典 德語文學百大.全新譯本 他愛金錢、權力、名聲 向權勢者獻出藝術與靈魂,化身為魔 「我不是魔鬼,只是個普通演員。」 故事描述德國納粹時期,出身卑微的喜劇演員亨德里克是個野心家,他攀龍附貴,扮演《浮士德》裡的魔鬼「梅菲斯特」一角聲名大噪。他淪為納粹權勢者的傀儡,「娛樂殺人魔的小丑」,還天真地以為藝術無關政治。 活在那樣的時代,要當人還是當魔鬼?做魔鬼比做個人容易? 儘管演技差勁到底,亨德里克扮演的梅菲斯特大受歡迎,但是在被他出賣的好友與情人眼中,不論舞台上還是現實中,他都是梅菲斯特的化身。觀眾根本無視他的藝術,他們看到的是一個與

魔鬼簽下契約的人…… 《梅菲斯特》寫於作者流亡時期,是世上最早書寫納粹與獨裁集權的小說。1936年首次出版後因故事影射特定人物大受爭議,縱使海外有各種語言譯本,德文版卻遲遲無法問世,導致盜版猖獗。1956年東德先行解禁,連印六刷。1966年被西德列為禁書,直到1981年。上市立即造成轟動,短時間內熱銷25萬冊。後被遴選為德語文學百大經典,還給它應得的注目與地位。

軍職新手父親的因應策略:角色衝突的觀點

為了解決德國文化禁忌 的問題,作者陳裕凱 這樣論述:

本研究起源於研究者個人成為軍職新手父親後的父職經驗,試圖理解軍職新手父親對於父親角色的認知,在育兒工作上的處境,以及工作與家庭間在何種狀況下會產生衝突,而其因應的方式又為何。為深入探究這群父親進行父職參與的樣貌,和角色衝突的類型與因應的策略,本研究採取深度訪談的質性研究方法,訪談八位育有0至2歲嬰幼兒子女之國軍志願役父親。透過訪談資料分析,研究者有下列五點發現:一、父親角色是動態而非一成不變的二、軍職新手父親較少行為上的角色衝突三、軍職父親多數請家人協助解決照顧問題四、軍人習慣快速解決問題五、國軍育兒政策口惠而不實據此,針對研究發現進行討論後,研究者進一步提出以下四點結論:一、父親是不斷重新

建構的角色二、工作是軍職新手父親的雙面刃三、軍職新手父親以解決衝突的行為策略為主四、家人是軍職新手父親最重要的後援綜上,軍職新手父親如同兩頭燒的蠟燭,在軍職工作與照顧嬰幼兒時常面臨顧此失彼的狀況,因此在時間有限的條件下常選擇用快速解決問題的方式處理衝突,也在面對無可奈何的情境時會依靠家人的幫助渡過難關,並為了孩子成長的需求建構多樣化的父親角色,這些都是軍職新手父親為了扮演好父親角色所發展出獨特的父職參與樣貌。

德國文化禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.【德國體驗】慕尼黑啤酒節指南:地點、禁忌、美食、注意事項

慕尼黑啤酒節(又稱「十月節」,德語:Oktoberfest),為每年九月末到十月初在德國的慕尼黑舉行的節慶,不僅是慕尼黑一年中最盛大的活動, ... 於 www.bring-you.info -

#2.德國禁忌大不同(一) 文/德文工作者謝老師

各國風俗民情不同,人盡皆知,想做好國民外交,達成協議,談筆生意,不能不留意該國的生活習俗與思考邏輯。說到德國人, 一般給人的印象, ... 於 tienytzung.pixnet.net -

#3.德國飲食文化| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

若同時飲用啤酒與葡萄酒,宜先飲啤酒,後飲葡萄酒,否則被視為有損健康。 德國飲食禁忌. 忌吃核桃。 德國人最愛吃豬肉,其次才能輪到 ... 於 jibaoviewer.com -

#4.德國文化禁忌的推薦與評價,YOUTUBE和網紅們這樣回答

在德國文化禁忌這個產品中,有72篇Facebook貼文,粉絲數超過1,143的網紅陸秀慧Desiree's Planet,也在其Facebook貼文中提到, The Cut 切膚之歌(Fatih Akin, 2014) Country ... 於 destination.mediatagtw.com -

#5.德國有哪些禁忌?

有三種禁忌:文化禁忌、宗教禁忌和飲食禁忌。 3 大禁忌是什麼? 20個常被提及的禁忌話題身體機能和排洩物、食人、同事、死亡 ... 於 tools.city -

#6.認識這些國家的餐桌禁忌: 德國不能用刀子切馬鈴薯???

世界各國因著風俗民情不同,而發展出不同的飲食文化、餐桌禮儀,除了一般基本的禮儀,根據國情不同也會有不一的標準,若是一無所知,是極有可能損害形象, ... 於 apk.tw -

#7.新家入厝習俗與禁忌,送禮小心別採雷! ,生活小知識

德國 SIEGWERK. 美國CORKCICLE酷仕客. 德國Arthur Krupp · 美國Ball 梅森罐 · 美國 ... 【異國飲食文化大不同】日本人為什麼都吃冷便當? 於 wuz.com.tw -

#8.德國禁忌

按照德國送禮的習俗,不宜選擇刀、劍、剪、餐刀、餐叉。若送劍或者餐具當作禮物,則請對方回一個硬幣給你,表示以免所送的禮物傷害你們之間的友誼 ... 於 ppfocus.com -

#9.德國飲食禁忌和禮貌解說!德國菜會難食嗎? - U Blog

德國 飲食文化介紹,禁忌和禮貌解說!德國菜會難食嗎?|速食德文EP3 很多人說德國是美食黑洞, 德國餐飲禮儀都有自己的特點, 那麼你還知道德國美食有 ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#10.出國小知識| 各國禁忌_歐洲篇 - 教育商城edu-market

各國風俗民情的不同,造就了文化上許多差異。到別的國家旅遊時,要如何避免 ... 根據德國習俗,生日不能提前過,所以在德國人生日那天之前,千萬不要去 ... 於 www.edu-market-global.net -

#11.文章搜尋結果| 好康情報誌- 優惠特賣報你知

人家常說「禮多人不怪」,「送禮送到心坎裡」,但每個國家文化各有不同,若因一時疏忽沒能事前搞懂各國相關禁忌,送禮這樁美事就容易被誤解,尤其在商務與來自各國不同人士 ... 於 info.talk.tw -

#12.音樂教授葉樹涵夢幻蒐藏竟有德國的仇恨禁忌

... 文化,邁爾談到德國從二戰時希特勒領導納粹屠殺猶太人的暗黑歷史得到慘痛教訓,至今將代表希特勒與納粹的符號列為禁忌,剛好在葉樹涵的蒐藏品中,有1 ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.2023桃園電影節【說不出口的禁忌愛慾】

主辦單位:桃園市文化基金會-桃園電影節,凱渥實業股份有限公司,放映規格:DCP 片長:129分鐘德國Germany|2023|DCP|Color|133min2023 柏林影展正式競賽2023 New Face ... 於 www.opentix.life -

#14.你知道在歐洲,使用「納粹萬字旗」或「希特勒式敬禮」會怎樣嗎?

在德國,二戰結束超過70年,納粹第三帝國與相關標誌至今在德國就是禁忌,並以法律明文禁止。 ... 文化脈絡。 比如「我是馬克」掌握了上班族的共感,是有 ... 於 www.thenewslens.com -

#15.|| 文化|| 不一樣的文化禁忌在德國Part 1 - 德國鬼鬼的360天 ...

每個國家都有自己的禁忌,在進到別的國家之前,真的是要好好了解人家的文化禁忌啊! 避免在還沒交到朋友前,就先建立了宿敵,獲得無限個白眼ㄚㄚㄚ!! 於 medium.com -

#16.德國不能談的禁忌,心照不宣的納粹十字

納粹十字、行納粹禮、《霍斯特‧威塞爾之歌》:在德國,禁止使用和傳播這些納粹象征。不過很多相關的特別條例讓人困惑。我們在這裡為您介紹一下。 於 www.storm.mg -

#17.有哪些和德国人相处的禁忌

德国 人向来以严谨的态度闻名于世,但是很多人对于与德国人相处交往禁忌却不了解。而只有尊重德国的文化历史和传统礼仪,才能更好的与其相交。 於 www.alihongniang.com -

#18.【德國文化】關於德國飲食文化的10 件事,除了德國啤酒還有 ...

德國文化 中有一句俗語:「食物讓身體和靈魂合一!」(Essen hält Leib und Seele zusammen!)德國人雖然不是美食主義者,跟鄰近的法國、義大利更是 ... 於 ai.glossika.com -

#19.送禮的禁忌

回教人士因為信仰文化的關係,不吃豬肉,所以送禮給回教友人不可以送豬肉,有 ... 像白玫瑰在義大利為愛情的象徵,在其他許多國家卻是用來表示哀悼;在德國 ... 於 www.888cake.com -

#20.德国旅游_德国文化的风土人情_德国的风俗和禁忌

德国 移民网是专业可靠的移民平台,全方位服务透明化,专门为用户提供德国旅游,德国文化的风土人情,德国的风俗和禁忌等相关内容。 於 www.gogermany.cn -

#21.德國飲食文化介紹,禁忌和禮貌解說!德國菜會難食嗎?

Follow 廣東話說德國Cantonese in Germany YouTube: https://www.youtube.com/c... 於 today.line.me -

#22.各國文化大禁忌!11個在不同國家會冒犯他人的行為【海外 ...

... 德國. 雙手放口袋,被討厭. 在拍照時,雙手插口袋好像很帥,但對德國人來說,這樣是非常不禮貌的,德國人認為是高傲的行為。尤其是與德國人說話時,千萬要記得把手從口袋 ... 於 www.merise.com.tw -

#23.德國人沒幽默感刻板印象從何而來?

事實上,喜劇深深地扎根於德國文化,尤其對政治諷刺和通過肢體表現的鬧劇 ... 她所描述的情形在德國歷史悠久,在這裏,以政治和社會禁忌作為喜劇的基本 ... 於 www.bbc.com -

#24.生活資訊- 駐德國台北代表處慕尼黑辦事處Taipeh ...

國人訪德倘能對德國文化先有初略之認識,對歷史名人例如:德國文學家哥德 ... 禁忌則包括希特勒與納粹政權、婚姻狀況等個人隱私、南北德情結如:對北德 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#25.德国男人最忌讳的事 - 爱无界

... 文化禁忌有一定了解,也有利于更好地了解彼此,促进彼此的感情,是一种尊重。而在德国,其实当地在言谈和社交上都是有一定的禁忌的。虽然说德国那人 ... 於 www.iouclub.com -

#26.【鸣家】杨悦:德国人送礼的讲究和禁忌

【鸣家】杨悦:德国人送礼的讲究和禁忌. 杨悦. 09-11 10:00. 听广播 ... 90年代初留学德国,从勤工俭学到成立公司,业余笔耕,以独特视角关注德国历史、政治、文化与社会生活 ... 於 h5.cqliving.com -

#27.禁忌- 維基百科,自由的百科全書

... 禁忌,禁忌的實際內容通常是因文化而異的。 如果被禁止的是某些詞彙或物品的話 ... 接觸有關納粹的事物(尤其在德國這屬於犯罪); 數字十三,特別是十三號星期五。關於此 ... 於 zh.wikipedia.org -

#28.各國商務送禮禁忌與外賓禮品推薦

... 文化禮俗上的迥異,如果在送禮前沒能先搞清楚對方國家的相關禁忌, ... 德國商務送禮禁忌:. 送禮講求包裝精美; 別送玫瑰花,因為德國人認為玫瑰花 ... 於 chinartown.com -

#29.禁忌大不同!她曝德國人忌諱「提前慶生」 答案竟是怕厄運纏身

影音中心/曾子馨報導世界各國文化不同,也有許多意想不到的禁忌。目前在德國留學已滿3年的台灣YouTuber「Rita」,近期分享留學遇過的特別經驗, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#30.德国生活:礼仪与禁忌

所以德国人禁忌"吃"汤的时候发出声音。"吃不拢嘴"在德国人看来也是不礼貌的,许多 ... 由于文化不同,德国与中国的婚礼习俗相差甚大。闹婚是德国最古老最有名的婚礼习俗 ... 於 www.dw.com -

#31.出德乍到,你要知道德国人的喜好与禁忌! - 新东方小语种

深厚的德国文化影响着德国教育、德国艺术、德国生活等方方面面。对于想要出国留德或者是去德国旅游的你来说,了解德国的特色文化等对于自己的德国生活 ... 於 language.koolearn.com -

#32.德国冷知识9则:奇怪的禁忌风俗

俗话说眼睛是灵魂之窗,西方文化普遍会认为:眼神接触多的人更真诚,人们会更相信他们说的话。 6.用蜡烛点烟是禁忌. 用蜡烛点燃一支香烟,会死一个水手。 於 liuxue.xdf.cn -

#33.文化差異 6件在德國作客不要犯的禁忌準時不早到乾杯要 ...

文化 差異 6件在 德國 作客不要犯的 禁忌 準時不早到乾杯要對眼生日不可提前過男生請坐著... · 台灣人非常好客,也喜歡去朋友家串門子! 人在異鄉,交 ... 於 m.facebook.com -

#34.鄭靚歆聽黑人性騷不意外結婚犯德國禁忌竟肋骨裂開

楊懿軒、洪暐哲、夏宇禾、鄭靚歆、廖偉博今(6日)VBL《免疫屏蔽》舉辦首映會,等主要演員都出席,選秀節目出身的洪暐哲特別演唱主題曲《牛頓與蘋果》 ... 於 www.chinatimes.com -

#35.德國禁忌,終於懂他們鄙視我啥了!

德國 人在用餐時,有以下幾條特殊的規矩:一是喫魚用的刀叉不得用來喫肉或奶酪;二是若同時飲用啤酒與葡萄酒,宜先飲啤酒,後飲葡萄酒,否則被視爲有損健康;三是食盤中不宜 ... 於 www.xuehua.us -

#36.德國有哪些禁忌?

社會可接受的行為會因文化而異,並隨著時間的推移而改變。 最常見的食物禁忌是什麼? 忌食的重要例子有:猶太人、穆斯林和衣索比亞基督徒忌食 ... 於 tools.city -

#37.歐洲國家:英國,法國,德國,西班牙,義大利,俄羅斯,送禮文化,送花 ...

Global@flowerdj is the largest florists in Taiwan. We help you to send flowers anywhere in Taiwan. We are your best choice for Taiwan flowers delivery. 於 global.flowerdj.com -

#38.德國風俗禮儀有什麼禁忌事項

德國 人熱情好客,在德國人家做客,如果盤子裡還剩下東西,會被視為不禮貌。應邀去德國人家裡做客,千萬別帶葡萄酒去。威士忌酒可以作為禮物。 按照德國送禮的習俗,不宜 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#39.國家/地方政府基本資料

國人訪德倘能對德國文化先有初略之認識,對歷史名人例如:德國文學家哥德、席勒 ... 禁忌則包括希特勒與納粹政權、婚姻狀況等個人隱私、南北德情結如:對北德(普魯士)人 ... 於 www.boca.gov.tw -

#40.德國人沒事就去墓園散步,為何我們尊敬祖先卻害怕墳墓?

看著德國伯伯悠閒的在墓園散步,想起了過去掃墓被叮嚀的種種禁忌跟規矩 ... 我從小一直被教導著要尊敬祖先,對先人的尊敬是中華文化的驕傲。但是,如果 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#41.文化禁忌

德國. 德意志民族非常講究文明禮貌。他們邀請客人總是先用書信或是電話同被邀請人商量宴請的日期、地點 ... 於 www.jendow.com.tw -

#42.德国文化习俗

表面上看来,德国人同欧洲其他国家,在文化背景和风俗习惯上并没有太多的区别,但实际上,德国人却有着只有自己民族能够意会的生活习惯和独特迷信。德国人有哪些风俗习惯? 於 m.liuxue86.com -

#43.德国风土人情

... 传统文化 · 实用网址 · 首页 > 异域风俗 > 国外风俗. 德国风土人情. 作者:不详 来源:网络 2017-12-4. 德国人的禁忌. 在德国,忌讳“13”(这个数字在其他西方国家 ... 於 www.fengsuwang.com -

#44.影/德國人忌諱提前慶生連禮物都得「當天才能送」

影音中心/曾子馨報導世界各國文化不同,也有許多意想不到的禁忌。目前在德國留學已滿3年的台灣YouTuber「Rita」,近期分享留學遇過的特別經驗, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#45.千萬不要踩到禁忌!各國送禮文化習俗需知 - 文盛琉璃獎盃專賣

在德國送禮,對禮品是否適當、包裝是否精美要格外注意,例如玫瑰是專送情人的,絕不可隨便送。 荷蘭送禮文化:食品少送. 在荷蘭,人們大多習慣吃生、冷 ... 於 ws0768.pixnet.net -

#46.【德国文化】德国人的禁忌

【德国文化】德国人的禁忌 ... 1.在德国,忌讳“13”。要是13日碰巧又是个星期五(Freitag),人们会特别小心谨慎。此外,德国人祝贺生日的习惯也不同于中国人 ... 於 m.hujiang.com -

#47.給外國朋友送禮的常識與禁忌 - 酒瓶雕刻生日禮物

按日本習俗,向個人贈禮須在私下進行,不宜當眾送出。 六、德國人的風俗禁忌及喜好 ... 也可以給這個國家的使館人員或文化參贊打電話諮詢一下。 送禮物給別人,也要多為別人 ... 於 www.true-love99.com -

#48.文化大忌:10 個在不同國家會冒犯他人的行為 - EF海外遊學留學

德國 人很看重禮儀,所以與別人交談時切忌雙手插袋。在餐廳吃飯時,最好也把雙手放在桌上,否則他們會覺得你態度輕浮。 4. 意大利– 給 ... 於 www.ef.com.hk -

#49.德國旅遊禁忌有哪些?一次告訴你

而納粹的符號、動作、語言等等,對於德國來說也還是一個禁忌哦! 安靜時段. 安靜時段是德國相當重要的其中一種文化,除了星期日之外屬於安靜時段外 ... 於 www.tourscombine.com -

#50.德國人:來德國,這些禮儀和禁忌你要知道

1. 在德國,不宜隨意以玫瑰或薔薇送人,前者表示求愛,後者專用於悼亡。 2. 德國人視數字「13」與「星期五」為不吉利。 3. 德國人對四個人交叉握手,或 ... 於 read01.com -

#51.德国商务礼仪

习俗禁忌:德国人在所有花卉之中,对矢车菊最为推崇,并且选定其为国花 ... 文化路口北100米路西). 邮编:450003. 豫ICP备16024544号 5254609. 中国国际 ... 於 www.ccpit-henan.org -

#52.德國民俗:那些莫名其妙的禁忌 :: 全台大學開課課程資訊網

歐盟飲食與文化哪所大學有開課?本篇整理了輔仁大學歐盟飲食與文化課程資訊,包含:開課年度、開課學期名稱、校名、課程名稱... 於 university.imobile01.com -

#53.德國文化- 了解德國用餐禮儀,讓你用餐不失禮!|外語研究室

每個國家都有自己的用餐禮儀,就拿中華文化來說,用餐時將筷子插在飯中間就是一大禁忌。那對於一個初次到德國的旅客,那些禮儀是需要注意,才能避免不必要的尷尬呢? 餐廳 ... 於 istudy.hi-tr.com -

#54.送禮的禁忌

回教人士因為信仰文化的關係,不吃豬肉, 所以送禮給回教友人不可以送豬肉,有悖其習俗。 像白玫瑰在義大利為愛情的象徵,在其他許多國家卻是用來表示哀悼; 在德國紅 ... 於 www.psy.kmu.edu.tw -

#55.德國冷知識9則:奇怪的禁忌風俗

文化. 德國冷知識9則:奇怪的禁忌風俗. 2023年09月25日09:37. 德國冷知識9則:奇怪的禁忌風俗. 大家知道,對某些西方人來說,如果星期五那天遇到了不順心的事,就會稱那 ... 於 inf.news -

#56.8-3 法國禮儀介紹及禁忌說明

喜愛適量飲酒,酒吧與酒館為英國社交文化的重要環節。 下午3〜4 點有飲用下午茶的 ... 用的餐具要與其他餐具分開。 餐飲. 禮儀. 項目. 《圖解國際禮儀》. 德國禮俗禁忌. 1.至 ... 於 www.wunan.com.tw -

#57.普丁時代的禁忌:那些蘇聯人為何支持納粹

... 德國支持,目的是把反對史達林政權的人召集起來。 梅里克霍夫認為,就 ... 文化 · 風尚 · 旅遊 · 房地產 · 觀點與評論 · 國際 · 亞太 · 南亞 · 美國 · 美洲 ... 於 cn.nytimes.com -

#58.別盯着德國人猛看!15個國家不可不知的「旅遊禁忌」

△納粹相關符號是德國旅遊時的禁忌。(圖/達志/示意圖). 1. 德國絕不要學納粹的敬禮 ... 國人看診10大「禁忌」你犯了幾個? ▣ 北京市文化和旅遊局:不可不去的15個村莊. 於 www.bg3.co -

#59.華人送禮禁忌多 - 新住民全球新聞網

... 禁忌、文化等。 同時,各語系的主播們也將本集重要的單字與句子,以雙語 ... 德國準新娘籌辦台式婚禮分享歐洲與台灣的婚禮差異 · 0903語言教學—大安森林 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#60.德國禁忌,終於懂他們鄙視我啥了!

德國 飲食禁忌- 了解德國的禁忌文化,可以減少旅程中不必要的尷尬和麻煩。數字禁忌.像很多西方國家一樣,德國人忌諱數字「13」,他們對「星... 於 info.todohealth.com -

#61.Re: [亞洲] 各國家的文化禁忌- 看板CultureShock - 批踢踢實業坊

我不知道我現在舉的例子算不算文化禁忌耶還是只是德國人間的惡搞? 就是有德國人(不只一個)跟我說過在德國(OR巴伐利亞) 用啤酒Prost(乾杯)的時候要看著 ... 於 www.ptt.cc -

#62.納粹(Nazi)都是屬於負面甚至禁忌名詞,如果不經意提 ...

... likes, 7 comments - crossing.tw on July 25, 2023: "雖然二次世界大戰自1945 年迄今已78 年,但德國 ... 文化#歷史#禁忌#數字#希特勒#納粹#右翼#極端 如果喜歡這則貼文, ... 於 www.instagram.com -

#63.歐洲各國禮儀禁忌

德國 的節日眾多,而且各具特色,如持續時間較長的狂歡節,每10年舉行一次的耶穌 ... 這些慶典源遠流長,充分表現出西班牙傳統文化氣息和各地風土特色。 2月全國皆舉行 ... 於 www.b2bers.com -

#64.打造适合德国市场的在线形象

8 工作日; 9 德国市场禁忌事项; 10 重要的本地化提示; 11 其他指南. 概述. 本指南旨在拉近您与德国客户的距离。符合德国文化的网络形象可以增加客户对您的好感度,让他们 ... 於 marketfinder.thinkwithgoogle.com -

#65.禁忌與中國文化

它是一種歷史悠久且極其復雜的民間社會文化現象,尤其是當一些遠古的宗教禁忌世俗化為生活習慣之後,更是滲入到人們生活的方方面面。同時,人們還在不斷制造禁忌,以求通過 ... 於 www.books.com.tw -

#66.蔡慶樺/德國大學塗掉那首詩,政治正確還是文化野蠻?

德國 柏林愛麗絲沙羅蒙應用科技大學(Alice Salomon Hochschule),今(2018)年1月23日發佈新聞稿,決議抹去其漆在校園建築外牆上的一首 ... 於 www.twreporter.org -

#67.遊客在德國拍照做這個動作被捕!這10條旅遊禁忌

1.德國《反納粹和反刑事犯罪法》. 早前有兩名中國遊客因在德國國民 ... 雖然說不知者不罪,但為了彼此對重不同國家的文化,大家要留意各國的旅遊禁忌哦。 於 www.skyscanner.com.hk -

#68.與德國友人進餐莫忘的小禁忌

... 德國人餐桌上的一大禁忌。 ... 有些較有創意的餐廳,甚至使用「Buben(小男孩)」及「Mädels(小女孩)」來代表男女廁呢! ──轉載自布克文化《尋味日耳曼》 於 www.epochtimes.com -

#69.在德國生活的禮儀與禁忌

許多外國人認為德國人迷信,然而很多德國人卻把這個「禁忌」當作是一種尊重與禮貌。德國人不能提前過生日的「禁忌」在世界獨一無二,即使在文化相近的奧地利,提前 ... 於 lifeonea.com -

#70.德國人這些禁忌一定要注意! - 今天頭條

按照德國送禮的習俗,不宜選擇刀、劍、剪、餐刀、餐叉。若送劍或者餐具當作禮物,則請對方回一個硬幣給你,表示以免所送的禮物傷害你們之間的友誼 ... 於 twgreatdaily.com -

#71.德國旅遊不能不知道的5件事

了解德國的禁忌文化,可以減少旅程中不必要的尷尬和麻煩。 數字禁忌. 像很多西方國家一樣, ... Read More. 德國禁忌,終於懂他們鄙視我啥了! | 德國旅遊禁忌. 德國 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#72.这些德国人的禁忌千万别犯

为了避免在学习德国文化时发生尴尬,带你去了解下德国人的禁忌有哪些。 数字禁忌. 像很多西方国家一样,德国人忌讳数字“13”,他们对“星期五”也是十分忌讳。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#73.德國人經常閒逛的花園竟然是中國人的禁忌

德國 人也不會認為與墓園為鄰會有什麼不吉利,反而覺得把往生的親人安置在那裏,更方便自己日後去探望。 不同的墓葬文化. 德國城市裏也允許土葬,所以家屬 ... 於 wchns.net -

#74.德国有哪些“独特”的礼仪呢,你知道吗?

所以德国人禁忌"吃"汤的时候发出声音。"吃不拢嘴"在德国人看来也是不礼貌 ... 非物质文化遗产研究中心 · 教学科研; 书院社区. 书院社区. 返回; 青藤书院 ... 於 www.jzci.edu.cn -

#75.德国人的风俗习惯及禁忌

德国 人的风俗习惯及禁忌: 1.在德国旅游。第一个感觉是那里的一切都是井井有条。维持秩序的标志牌和禁令牌随处可见。德国人出现在公开场合以及与人交往时,讲究举止 ... 於 zhidao.baidu.com -

#76.【旅行禁忌】8個旅行時勿亂做手勢!舉V字/手指公都有侮辱 ...

旅遊時因各地風俗不同,有可能造成文化衝突。同一手勢在不同地方或有不同意思,舉起姆指想表示贊同,卻有可能令人覺得被侮辱!Klook整理8 ... 於 www.klook.com -

#77.5件你在德國最好該避免的事

1. 舉杯時沒有凝視對方眼睛(beim anstoßen nicht in die Augen schaut) · 2. 提早幫別人過生日(Geburtstag vorfeiern) · 3. 談起納粹議題(über Nazi reden) · 4. 遲到( ... 於 www.gutenbergtw.com -

#78.德國、瑞士海外參訪報告

色及風俗禁忌、國際禮儀、氣候及如何與同學長達國外10 天的團體生活規定、學. 習 ... 「這趟旅行當中,不僅走訪德國及瑞士許多著名景點及感受當地人的文化和生活,. 也 ... 於 report.nat.gov.tw -

#79.中國的吉祥數字18 88,在德國是禁忌!

88 → Heil Hitler,中文是「希特拉萬歲!」的意思,也以兩字字首的阿拉伯數字排列次序得出88 這組字,來代表「希特拉萬歲!」 德國法例禁止公開宣示納粹 ... 於 msmwanderlust.blogspot.com -

#80.來德國之前,這些禮儀和禁忌你要知道

1. 在德國,不宜隨意以玫瑰或薔薇送人,前者表示求愛,後者專用於悼亡。 · 2. 德國人視數字「13」與「星期五」為不吉利。 · 3. 德國人對四個人交叉握手,或 ... 於 kknews.cc -

#81.【注意】10 個做了會被列入黑名單的世界各國小禁忌

不同的國家都有不同的文化習俗,有時候不小心做錯就慘了,我們來看看這幾個比較特別大家最有可能忽略或犯的小錯誤吧! 1. 德國-不能插口袋對德國人. 於 beutour.pixnet.net -

#82.行納粹禮或被判刑?為你好,這些境外遊禁忌不可不知! - 新華網

... 文化差異等原因,中國遊客也難免會遇到各種各樣的麻煩事兒。境外遊容易觸碰哪些易被忽視的當地法規和文化禁忌 ... 德國國會大廈前。(資料圖). 8月5日上午 ... 於 big5.news.cn -

#83.拿希特勒搞笑台灣頻誤觸歐美禁忌

... 德國的學者,看了搖頭,認為台灣人對於納粹歷史的理解太過膚淺, ... 文化傳統差異,碰觸禁忌,在外國人眼裡,覺得不可思議。 ◎畫面翻攝網路. 於 news.tvbs.com.tw -

#84.德国留学生要注意的5个礼仪小贴士

... ,本文介绍了在德国留学时必须注意的礼仪和禁忌 ... 启德文化 · 启德荣誉 · 媒体报道 · 发展轨迹 · 商务合作 · 院校 ... 於 www.eic.org.cn -

#85.磊石读吧-跨文化培训专家

而饮食禁忌则是饮食文化中不容小觑的重要一部分。中国与德国,无论在饮食观点还是态度、用餐礼仪与器具等方面都存在着显著的差异。了解中德饮食文化中 ... 於 www.4stones.net -

#86.【德國篇】生日大禁忌。... - 歐Pass - Draw Europe

... 德國朋友們例外。(還因此難過一下下) 反而在我回來後給我一個大大驚喜。:). 後面才知道其實是他們的文化。 在德國,生日絕對不能提前過。 可以當天,也可以之後補,但 ... 於 draweurope.tumblr.com -

#87.【劈啪聊德語】EP.18 不踩雷的德國送禮秘訣! #台德消費習慣 ...

【劈啪聊德語】EP.18 不踩雷的德國送禮秘訣! #台德消費習慣差異. by ... #10 購物節瘋潮,怎麼說? #09 台灣文化禁忌,怎麼說? (MIT ELISA). #08 ... 於 deutschpipapo.com -

#88.德國人妻大觀察/東西方「婚禮習俗」超級比一比! - 結婚吧

紅包是華人文化的一大特色,雖說受邀賓客可能會有收到「紅色炸彈」的壓力,但對新人來說,卻是減輕喜宴花費負擔的好事。另一方面,西方婚禮因為全由新人或其家庭負擔,花費 ... 於 www.marry.com.tw -

#89.變形的德國黑歷史:8 個不能亂喊的數字|德意志黑眼圈

凡是阿道夫(Adolf,希特勒的名字)、希特勒(Hitler)、納粹(Nazi)都是屬於負面甚至禁忌 ... 超生活化的德國「姓氏文化」與我的反思 · 德國人有多愛草莓? 於 crossing.cw.com.tw -

#90.【車勢星聞】影音/鄭靚歆結婚誤觸德國習俗禁忌,另一半提早 ...

甫登記結婚的鄭靚歆出席三立電視Vidol影音與日本SPO共同推出原創都會BL影集《VBL》系列首部曲《免疫屏蔽》首映會,聊到家人不小心誤觸另一半家鄉德國 ... 於 www.carture.com.tw -

#91.世界各國13個禁忌不能做!這樣做可能會被列入黑名單!

旅行禁忌|世界各國13個禁忌 ... 德國人來說,這樣是不禮貌。圖片來源:Ig @jacksonwang852g7). 下一頁:韓國人看香港| 來港10大文化衝擊、對香港人的印象 ... 於 www.gotrip.hk -

#92.紀浩基:德國骨科—— 禁忌中的兄妹動漫

紀浩基:德國骨科—— 禁忌中的兄妹動漫. 專欄, 亂倫, 倫理, 兄妹, 動漫, 德國 ... 文化|杜林普|學生|出版|廣告|音樂|北歐|心理|難民|大腦|疫情|宗教|愛情 ... 於 www.cup.com.hk -

#93.112學年專任教師

德國文化 學系facebook · 電子化校園系統 · 校務行政資訊系統 · 東吳大學Moodle ... ”禁忌(taboo)和語言—德國的貶義詞活動,東吳外語學報,第十九期頁361-392 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#94.德国市场分析:商务礼仪及风俗禁忌、节日大全

德意志联邦共和国(德语:die Bundesrepublik Deutschland),简称德国,首都为柏林,以温带气候为主,以德意志人为主体民族。 於 www.cifnews.com -

#95.德國人送禮的講究和禁忌- - - 美國社會- 楊悅

那麼,什麼樣的禮物合適呢?如果雙方不是太熟悉,不太瞭解主人的嗜好,那麼,送花、巧克力和酒都是不錯的選擇。沒有一個女人不愛花的,特別是那些從小在 ... 於 www.secretchina.com -

#96.6件去到德國人家作客時不要犯的禁忌 - Alvis Pan

人在異鄉好不容易交到當地朋友,被受邀去他家裡作客時,如果不小心踩了對方的雷,默默被點名作記號那就不好了!所以今天就來分享六點到德國人家作客要注意 ... 於 aaa790328.pixnet.net -

#97.同样的颜色,反转的寓意——“红色”文化之德国

所以红色很容易使德国人联想到导致死亡的“暴力”和“危险”,并在其心理产生一种颜色禁忌。在血和火的双重作用下,红色在德国文化中的颜色定位也就不言而喻了 ... 於 www.daf-rs.com -

#98.二戰已是歷史納粹一切在德國就是禁忌| 政治| 重點新聞

在德國,二戰結束超過70年,納粹第三帝國與相關標誌至今在德國就是禁忌,並以法律明文禁止。 ... 文化+新聞學院中央社電子報中央社好POD. 關於中央社. 本社 ... 於 www.cna.com.tw