我們與惡的距離 韓國 評價的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列訂位、菜單、價格優惠和問答集

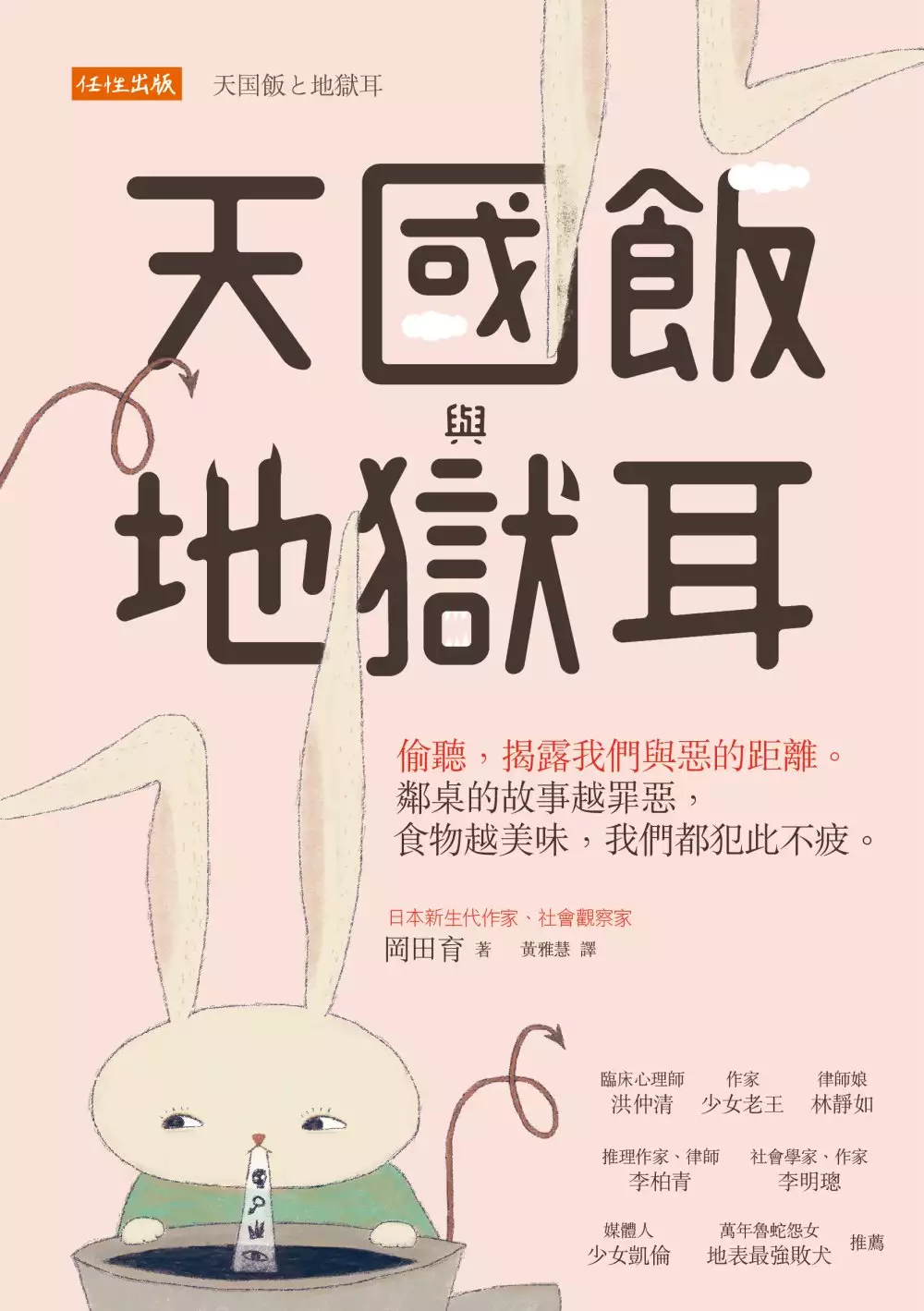

我們與惡的距離 韓國 評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦薇薇安.雀恩.許奈德曼寫的 犯罪手法系列5-認識司法精神醫學:一個犯罪者「究竟是真的瘋了,還是只是壞人」?寫給律師與大眾讀者的精神醫學實務指南 和岡田育的 天國飯與地獄耳:偷聽,揭露我們與惡的距離。鄰桌的故事越罪惡,食物越美味,我們都犯此不疲。都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和任性出版所出版 。

東吳大學 法律學系 蕭宏宜所指導 黃國郡的 論精神障礙者之罪責及其處遇—以監護處分為中心 (2021),提出我們與惡的距離 韓國 評價關鍵因素是什麼,來自於刑法第19條第1項、精神障礙者、罪責、責任能力、監護處分。

而第二篇論文國立中興大學 法律學系碩士班 林昱梅所指導 黃意茹的 我國文化內容策進院與文創產業法制與政策評析 (2019),提出因為有 文化創意產業、文化內容策進院、韓國內容振興院、文化中介組織的重點而找出了 我們與惡的距離 韓國 評價的解答。

犯罪手法系列5-認識司法精神醫學:一個犯罪者「究竟是真的瘋了,還是只是壞人」?寫給律師與大眾讀者的精神醫學實務指南

為了解決我們與惡的距離 韓國 評價 的問題,作者薇薇安.雀恩.許奈德曼 這樣論述:

//我們怎麼知道某人是瘋子還是壞人?// 當瘋狂與疾病對決,有可能兩者兼有嗎?或者還有其他選擇? 沈伯洋 國立臺北大學犯罪學研究所助理教授 林明傑 中正大學犯罪防治學系暨研究所教授/諮商心理師/社會工作師 法操司想傳媒 張子午 《報導者》主編 黃聿斐 衛生福利部草屯療養院精神科醫師/臺灣司法精神醫學會理事 楊添圍 臺北市立聯合醫院松德院區院長…........聯合推薦(依姓氏筆畫排序) 在那些舉世矚目的重大新聞事件中,我們經常看到一種「二擇一」的心態,某人要不是完全瘋了,就是異常的精神病態者。人們總是大力反彈,說精神疾病只是藉口,「沒有證據」證明這

些人有精神疾病,這群暴力的瘋子應該「轉念間回復正常」做出負責任的行為,否則就該關進監獄或處以死刑。 『我們評斷,但我們不了解。 很重要的是,在做出論斷之前,至少要先努力理解。』 在「瘋狂」對上「惡質」的世界裡,其實有許多的瘋狂混跡於劣行之中。也許這群犯罪者當中有些真的是惡棍,有些人生病了,有些是精神病態者,有些則是其他狀況。也許有些人被虐待到根本沒辦法做出任何理性決定的地步…… ※本書特色 ◎非精神醫學專業人士也可以輕鬆使用的友善精神醫學指南──涵蓋了我們需要司法精神醫學專家的理由,以及精神醫學在法律實務的應用。 精神醫學在世界各地都是一樣的,本書所提及醫學知識與案例並不會因

為司法系統的不同,而有地域上的差異。此外,有鑑於一般人對精神疾病認識的不足,重大刑案的精神鑑定每每掀起社會波瀾,本書既是寫給法律相關工作者,也是一本給大眾讀者的司法精神醫學入門指南。 ◎什麼情況下須要進行精神鑑定?以及如何判定?──書中介紹與說明對精神狀態檢查、常見精神疾病診斷、可治療疾病與腦損傷、偽裝成精神疾病的健康問題及其他多項主題,並附有一份實用的精神醫學術語表方便讀者參考。作者更附上自己平日工作的基本評估格式,分享給需要的人士。 美國司法精神醫學專家許奈德曼醫師長期從事精神鑑定工作,他以深入淺出的方式,為讀者介紹關於精神疾病的一些常見迷思以及精神錯亂的表現,討論這些症狀可能意謂著什麼

,以及該如何完整地了解和解釋它們。這將有助於執業律師辨別出哪些類型的人可能需要聯絡精神科醫師,以及最重要的──如何領會、解讀和利用精神科醫師所提供的訊息。 ◎我們怎麼知道一個犯罪者究竟是「真的」瘋了,還是只是壞人? 像是介紹如何識別精神病態者,以及如何明瞭和解讀他們的謊言,探討一些主題像是「詐病」與「偽病」的異同,以及引人注目的解離(例如「多重人格」)和失憶症抗辯主張。無論律師代表的是哪一方,對這些問題的基本理解在法律實務上都可能關係重大。 ● 律師們時常遭遇各種行為怪異、患有精神疾病、藥物濫用、精神病態、性犯罪、學習障礙、先天缺陷、與其他行為和情緒問題的委託人和案件。他們往往沒有準備好了

解精神醫學報告的本質,也不清楚精神評估鑑定的結構,以及如何在法庭上善用和質詢這些資料。本書為法律專業人士提供了辨識精神病患的工具,幫助他們在報告和證詞中掌握精神醫學的訊息和語言,書中主題包含司法精神醫學專家的必要性、精神醫學在法律中的應用、各種精神疾病的介紹,以及專家證人的使用。 ※審訂人 黃聿斐|衛生福利部草屯療養院精神科醫師/臺灣司法精神醫學會理事。 「作者許奈德曼醫師憑藉其豐富的司法精神醫學專業及工作經驗,嘗試以容易了解的語言及豐富的案例故事,在精神醫學專業與非專業間搭一座橋,以促進彼此的了解,特別是處理精神病犯/患的夥伴──律師或其他司法人員。 書中介紹生理疾病、處方用藥、毒品等

可能引發精神疾病的樣態,以做為第一線接觸當事人的司法人員的常識。例如從未有過精神疾病史的中年女性,突發的狀似瘋狂的暴力行為,背後的原因可能是使用毒品,但也可能是因為治療紅斑性狼瘡大量服用類固醇治療的結果。原因不同,法律上的行為評價自應有所差異。作者並以自己撰寫司法精神醫學鑑定報告的格式,虛構了一篇鑑定報告,例示報告中應該呈現的項目,及各項目應有的內容及相關注意事項,這部分對於司法精神醫學鑑定的初學者,或是不知道從何評價司法精神鑑定報告良窳的法律人來說,極具參考價值。 法律與精神醫學雖是二門完全不同的專業,卻在許多領域發生關聯,因此促進雙方專業的互相了解及溝通刻不容緩。這本書雖不可能將法律人變

成精神醫學專家,但可以讓法律人初步判斷行為人有否精神障礙的可能、是否需要精神科醫師的協助。至於怎樣才算『適任的』精神鑑定人/專家證人,就交由讀者自行發現了。」(摘自審訂序)

我們與惡的距離 韓國 評價進入發燒排行的影片

☞〈我叫伊格言,這不是我的本名──保羅奧斯特《紐約三部曲》〉全文連結:https://www.egoyanzheng.com/single-post/2020/02/08/%E6%88%91%E5%8F%AB%E4%BC%8A%E6%A0%BC%E8%A8%80%EF%BC%8C%E9%80%99%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%88%91%E7%9A%84%E6%9C%AC%E5%90%8D%E2%94%80%E2%94%80%E4%BF%9D%E7%BE%85%E2%80%A7%E5%A5%A7%E6%96%AF%E7%89%B9%E3%80%8A%E7%B4%90%E7%B4%84%E4%B8%89%E9%83%A8%E6%9B%B2%E3%80%8B

☞IG:https://www.instagram.com/egoyanzheng/

☞請記得按讚、留言、分享、訂閱、小鈴鐺喔。

#保羅奧斯特 #紐約 #文學

─────

你相信自己是個特別的人嗎?還是你認為,每個人都有自己的獨特之處?真是這樣嗎?這是本集的主題,來自伊格言老師的文章〈我叫伊格言,這不是我的本名──保羅‧奧斯特《紐約三部曲》〉。你可以在影片下方的頻道資料處找到全文連結。

美國作家保羅‧奧斯特(Paul Auster)的《紐約三部曲》由〈玻璃城市〉、〈鬼靈〉與〈禁鎖的房間〉三部中篇所構成,〈禁鎖的房間〉為壓卷之作。小說以第一人稱「我」作為敘事者;故事環繞著「我」與失蹤的童年摯友范修展開。作者奧斯特刻意隱去了「我」的名字──讀者們只知道「我」是小說中向讀者訴說故事的人,但並不知道「我」的具體姓名。請注意:這件事有著關鍵性的意義。

故事描述「我」的童年摯友──天才作家范修留下了兩大箱作品手稿,拋下美麗動人且即將臨盆的妻子蘇菲,突然消失於茫茫人海之中。這極可能是個預謀,因為「我」和范修長大後其實早已失聯許久,唯一可知的共同點是,二人同為作家。當時「我」寫作事業堪稱順利,是個小有名氣的雜文作者,被視為「評論界的明日之星」。然而儘管頗受器重,「我」可不見得那麼瞧得起自己。他是這樣說的:

剛開始,我也期待自己成為偉大的小說家,能寫出撼動人心的作品。隨著時間的流逝,我漸漸明白,這個可能性越來越小。我並沒有與生俱來的天賦,可堪寫出曠世巨著。有時候我甚至會告訴自己,放棄這個春秋大夢吧!就這樣繼續寫些雜文,容易多了。賣力一點,一篇接著一篇,好歹可以餬口飯吃。

我還不到三十歲,卻已經小有名氣,也開始寫作詩與小說的評論。電影、舞台劇、藝術展、音樂會、書,甚至球賽,都有人來找我寫評論。世人給我的評價是「評論界的明日之星」,但在我的內心,我覺得自己心態老邁,而且江郎才盡。我所做的,不過是一些無用之物。好像一盤散沙,風一吹,就會灰飛煙滅。

伊格言分析:這些關於「我」的背景細節設定其實意味深長──一位覺得自己一輩子寫不出偉大作品,高不成低不就的作家。在此,「我」的「個體殊異性」在這樣的身份設定中被徹底壓縮,成為幾何上無體積無重量的一個點。對,我們其實並不特別;這世上絕大多數的人,很可能都不特別。事實無比殘酷:只有極少數人具有驚人的才能。絕大多數的人都是平庸的,他們的生命歷程也難免平庸;只有極少數人能夠匿逃於食之無味棄之可惜的平庸命運之外。

─────

伊格言,小說家、詩人,《聯合文學》雜誌2010年8月號封面人物。

著有《噬夢人》、《與孤寂等輕》、《你是穿入我瞳孔的光》、《拜訪糖果阿姨》、《零地點GroundZero》、《幻事錄:伊格言的現代小說經典十六講》、《甕中人》等書。

作品已譯為多國文字,並於日本白水社、韓國Alma、中國世紀文景等出版社出版。

曾獲聯合文學小說新人獎、自由時報林榮三文學獎、吳濁流文學獎長篇小說獎、華文科幻星雲獎長篇小說獎、中央社台灣十大潛力人物等;並入圍英仕曼亞洲文學獎(Man Asian Literary Prize)、歐康納國際小說獎(Frank O'Connor International Short Story Award)、台灣文學獎長篇小說金典獎、台北國際書展大獎、華語文學傳媒大獎年度小說家等獎項。

獲選《聯合文學》雜誌「20位40歲以下最受期待的華文小說家」;著作亦曾獲《聯合文學》雜誌2010年度之書、2010、2011、2013博客來網路書店華文創作百大排行榜等殊榮。

曾任德國柏林文學協會(Literarisches Colloquium Berlin)駐會作家、香港浸會大學國際作家工作坊(IWW)訪問作家、中興大學駐校作家、成功大學駐校藝術家、元智大學駐校作家等。

Readmoo專訪1:如果在YouTube,一個小說家

https://news.readmoo.com/2020/01/07/200107-interview-with-egoyan/

Readmoo專訪2:那些關於孤寂的問題,以及......

https://news.readmoo.com/2019/03/21/190321-lonelieness/

────

小說是什麼?我認為,好的小說是一則猜想──像數學上「哥德巴赫的猜想」那樣的猜想。猜想什麼?猜想一則符號系統(於此,是文字符號系統)中的可能真理。這真理的解釋範圍或許很小,甚至有可能終究無法被證明(哥德爾的不完備定理早就告訴我們這件事);但藝術求的從來便不是白紙黑字的嚴密證明,是我們閱讀此則猜想,從而無限逼近那則真理時的智性愉悅。如若一篇小說無法給我們這樣的智性,那麼,它就不會是最好的小說。

是之謂小說的智性。───伊格言

論精神障礙者之罪責及其處遇—以監護處分為中心

為了解決我們與惡的距離 韓國 評價 的問題,作者黃國郡 這樣論述:

近年隨著媒體大肆報導精神障礙犯罪者犯罪議題,舉國蔓延對於精神障礙者的恐懼,深怕在社會上活動時遭受無差別式的攻擊,也因為這種刻板印象,造成精神障礙者受到社會大眾嚴重歧視及偏見。美國作家霍華德•菲利普斯•洛夫克拉夫特曾說:「人類最古老而強烈的情緒,便是恐懼;而最古老最強烈的恐懼,便是對未知的恐懼。」,這段話或多或少表達出現今對於精神障礙者恐慌的社會現象。2019年臺灣推出的社會寫實電視劇《我們與惡的距離》,演員林哲熹飾演患有思覺失調症的青年導演應思聰,劇中有兩段應思聰在發病後口出「為什麼是我」,深刻表達出精神障礙者內心的聲音,得病從來都不是當事人願意。因此,刑法對於受病情影響無法自制,因而從事犯

罪行為之精神障礙者,認為欠缺罪責而不具有可非難性。本文從刑事責任能力判斷核心「罪責」開始探討,藉以判斷行為人是否有遵守法規範能力。「罪責」是以人的判斷能力為基礎,即其處於自由狀態下,具有正確判斷並辨別合法與不法的能力,有此自由意志才有罪責的可非難行性。而刑法第19條審查行為人之能力後,可能會因為行為人身心自由受限制,而不具備選擇迴避法益侵害行為的個人能力,即「無罪責,即無刑罰」。而我國受社會防衛之刑罰思想影響,對於精神障礙犯罪者大多採取監護治療處分,立法院更於2022年1月27日三讀通過監護處分無定期修正草案,學者間有不同意見,本文認為基於精神疾病治療之成效更因人而異,非短時間或特定期間可以治

癒或矯正,為維護公共安全及社會防衛之義務,此次修法能延長監護期間實有必要性,但聲請延長應具備嚴格條件及充分理由。最後,本文評析3則著名精神障礙者犯罪案例,嘗試從案例中探討目前法規範與實務適用上之爭議,發現法院通常相當倚賴專業精神醫療機構的鑑定結論,甚至當庭向鑑定人明問對於被告「能力」之認定,但對於鑑定人認定的障礙程度越重,裁判結果出現不一致的機率越高,顯現出法院心證與精神鑑定結論不一致時,法院傾向於加重被告的責任能力,因而對精神障礙者判處較重的刑罰。

天國飯與地獄耳:偷聽,揭露我們與惡的距離。鄰桌的故事越罪惡,食物越美味,我們都犯此不疲。

為了解決我們與惡的距離 韓國 評價 的問題,作者岡田育 這樣論述:

偷聽是人的天性,特別是在餐廳吃飯時, 就算下地獄也要豎起耳朵聽,本書誠摯邀請你成為共犯! ‧「我不管、我不管,那是人家的。」壽司店出現一對謎樣的中年男女,結果竟是…… ‧「你跟妳們說啊,我剛剛看到車禍了!」一口咬碎鮮紅草莓,大媽語帶興奮的說。 ‧「莎喲娜啦,剩下的大餐你自己一個人吃吧!」這場分手好戲,人人都裝沒看見。 本書是日本新生代作家岡田育, 在餐廳吃美食時,偷窺鄰座客人談話而成的短篇作品。 內容或多或少由隻字片語揣測而來,但每個故事都真實, 卻不一定有結局,有的更留下一大片引人無限遐想的空間。 在岡田育的筆下,耳裡傳來的鄰座真實八卦,比

小說更精彩, 比美食更令人牽腸掛肚、吮指回味。 鄰桌故事總能聽到人生啟發:原來, 不懂察言觀色、說話尖酸刻薄,這才是名副其實的「老人家」; 在餐廳狂拍照的網紅,對餐廳生意是有幫助、還是大奧客? 不偷聽,妳哪知道外表草食男、往往是行動派大野狼; 拜託鄰座看管包包,到底是考驗還是信任?…… 24篇隨筆,犀利戳破人性的假面,揭露我們與惡的距離。 ‧目擊死亡的雲淡風輕 一群大媽在吃下午茶,從兒子才藝、科學醜聞聊到臥軌新聞, 但其中一人目擊死亡現場後,難掩興奮的說: 「妳們都不知道那個血啊,跟電視劇不一樣……。」一口將鮮紅草莓噗哧咬碎。 ‧一身小碎花

的草食男,下半身卻不老實 「討厭啦,呵呵呵……」看似人畜無害的草食男,一身的小碎花, 下半身卻是鹹豬手,不斷的在小女生大腿上輕畫著圓……。 ‧星探的突擊物語,妹妹請小心 一名星探對著素不相識的可愛女店員,兩三下就搭訕成功, 恰巧電視上正報導著一起犯罪事件,也是偽裝成演藝圈……。 ‧高空上邂逅白馬王子,空姐笑了 總是皮笑肉不笑的空姐,竟在機上不斷「招呼」某位男客, 上演一場小鹿亂撞記……對了,旁邊還有個冷眼旁觀的女奧客。 假裝悶不吭聲吃飯的你,正悄悄窺探著某個人的對話及一舉一動嗎? 噓!請繼續。 各界推薦 臨床心理師/洪仲清 作家/少女老

王 律師娘/林靜如 推理作家、律師/李柏青 社會學家、作家/李明璁 媒體人/少女凱倫 萬年魯蛇怨女/地表最強敗犬

我國文化內容策進院與文創產業法制與政策評析

為了解決我們與惡的距離 韓國 評價 的問題,作者黃意茹 這樣論述:

我國文創產業自2002年開始發展,然經過多年之發展,我國文創產業始終無法如英國、韓國一般具有亮眼之表現,不僅產製量縮小,也面臨人才出走、外來文創商品擠占國內市場等困境,歸咎其原因,主要係因我國之文創產業資金不足,未能有效建構產業價值鏈,致使文創產業始終無法建立成熟之商業運作模式所致。 我國為解決上述問題,在2016年開始啟動文創產業之轉型與產業鏈建構工作,重新聚焦在「高市場性、大眾性」的文化內容產業策進,希望透過擴大文化內容產業之產製量、品質及題材多樣性,進而帶動整體文創產業之發展。為有效策進文化內容產業,我國在2019年依據「臂距原則」設立了文化內容策進院,作為文化內容產業策進之專責機構

,因文化內容策進院主要是仿效韓國的內容振興院所設,故本文乃分析研究韓國之文創產業與內容振興院之法制與政策,同時也對我國之文創產業與文化內容策進院之法制與政策進行研究,希冀透過韓國多年之發展經驗,對我國之文創產業法制與文化內容策進院之運作提供反饋與建議。