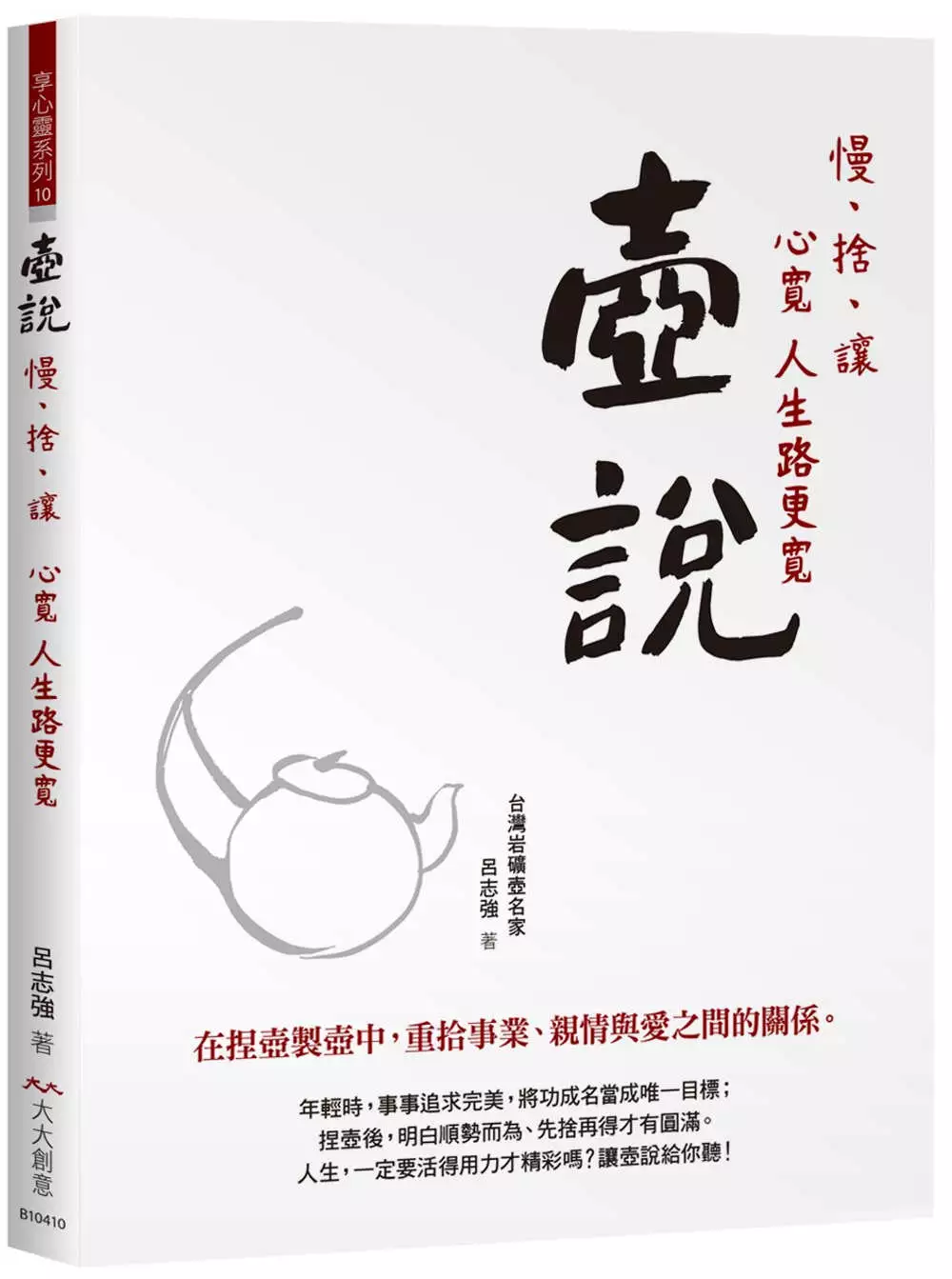

手捏陶體驗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦呂志強寫的 壺說:慢、捨、讓 心寬 人生路更寬 和張秀毓的 大家一起玩泥巴都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鶯歌老街一日遊 古早窯手拉胚DIY、燧人炊事 逛老街、捏陶體驗也說明:好天氣的假日就到老街走走吧,上回到台南安平老街,小朋友見到捏陶體驗就一直想要玩,我們就說回到台北再帶他們到鶯歌老街捏陶,這天到湖口掃幕後到中 ...

這兩本書分別來自大大創意 和小魯文化所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 陳明輝所指導 朱金敏的 陶瓷器物-心靈對話 (2021),提出手捏陶體驗關鍵因素是什麼,來自於陶瓷器物、現代陶藝、土、火、肌理。

而第二篇論文國立政治大學 國際經營管理英語碩士學位學程(IMBA) 尚孝純所指導 黃韋苓的 陶藝工坊商業計劃書 (2021),提出因為有 陶藝工坊、陶藝工作室、手工藝體驗、創意治療的重點而找出了 手捏陶體驗的解答。

最後網站親子動手捏陶趣暨節約用電宣導活動則補充:(二)藉由親子祖孫玩陶活動,辦理陶藝DIY活動。透過假日親子手拉胚活動,厚植親情互動樂趣,營造真善美的社會氛圍,展現活力。(三)節能用電長期推行以來已成為地球人的 ...

壺說:慢、捨、讓 心寬 人生路更寬

為了解決手捏陶體驗 的問題,作者呂志強 這樣論述:

捏陶製壺中,重拾親情、自我與愛之間的關係 年輕時追求完美,將功成名就當成唯一目標; 捏壺後,明白順勢而為、先捨再得方能圓滿。 人生,一定要活得用力才精彩嗎?讓壺說給你聽。 年輕求學時期,為了未來要成長茁壯,努力學習累積經驗; 成年創業時期,初生牛犢不畏虎,勇敢迎向錯綜複雜的生命碰撞; 中年時期,飽經風霜的生命歲月,不再光彩奪目卻變得熠熠生輝。 看岩礦壺名家呂志強,如何在做陶捏陶的創作過程體驗生命起伏,拋卻浮華認清自己想要的,靜心打磨自己,讓自己活得真實真誠簡單! 不爭 在生活中,我時常觀察別人,卻很少觀察自己。其實捏陶也看得出一個人的個性,過去在商場上,

我是一個凡事帶頭衝的人,直接站上前與公司團隊一起拚戰,因為做陶,才懂得放慢腳步。做陶的時候必須一心一靜,絕對的專注,每道工序都是功力、耐心與巧思的結合,任何過程都必須拿捏得宜,不慌不忙,直到完成。 做陶如修行,每次創作都是和自己對話的過程,不斷探討自我與他人之間、自我與環境之間甚至自我與自我之間的狀態,同時,開啟了個人的心靈成長,在每次創作告一段落之際,便可將長期以來有關於自身的事物、情緒,好好沉澱並重新整理。 階段 藝術創作需要廣泛吸收,才有東西投射到作品裡。我常對學生說要「養眼」,意思是打開感官多接觸,看多聽多摸多,逐漸培養「區辨」的能力,例如顏色不一定鮮豔花彩就是美,

有時候厚實深沉更耐人尋味;或者眼睛看起來還不錯,可是手一摸發現有點刺,沒做好「逢角必倒」,將稜角尖銳的小地方打磨均勻,影響了觸感;再不就是單一作品很好,開展一個系列有沒有辦法做到水準一致又各具風采?凡此種種,就像好廚師首先要有好味覺,越能區辨細微差異、越能見小又見大,越有助於做出超越自己的作品。 超越自己不是為了展示給別人看我多厲害,而是拾級而上,一步步走向自我實現的登高旅途。 離形 「假設你這輩子可以創作3000把壺,可是真正滿意的可能只有500把。」你們一個也不要想拿哦,要有捨得的心,留下來的作品才會是件件精品、把把高貴,我跟學生們分享「捨得」的觀念。 「捨」跟「得」

就在一念之間。台語有句古早俗諺「燒瓷的吃破缺」,說做陶瓷的,他自己所用的都是有殘缺的,因為好的都是要拿去賣錢,好,那沒關係,我們留一些夠用就好了。什麼都留下來並不是珍惜,一旦拋開了「這還能用」、「丟了好可惜喔」的執著,自然而然就會明白捨得的道理,對於取捨不會迷惘,才能將自己的作品去蕪存菁,留下來的每件都是精品。 苦樂 不知苦,怎知樂?痛苦裡面包藏的是智慧,痛苦的背後隱藏了一股能量,所有的智慧和能力都是要在你吃過苦、受過難之後才會衍生出來,例如有歷練的人碰到事情,一看就知、一聽就懂,這並不是與生俱來的天賦,而是經歷過了。想要有智慧和能力就必須要吃過苦,台語裡有句話叫「吃苦當吃補」即

是這個道理,正因為很能吃苦,所以很辛苦,但正因為很辛苦,才得以成功,感受快樂!

手捏陶體驗進入發燒排行的影片

有肉 Succulent & Gift

多肉植物與設計盆器搭配的禮品店

https://succuland.com.tw/

Kuwado

捏陶體驗/陶器販售&訂製/異業合作/場地租借

https://www.facebook.com/kukuwado/"

支持木曜加入深度會員:https://cbtv.tw/join

請訂閱我們的頻道:https://cbtv.tw/SubMuyao

第一時間看我們的新作品,參與直播!🙏🙏

主持人:邰智源、林柏昇KID、坤達、溫妮、泱泱

固定班底:阿部瑪利亞

木曜四超玩 每周四晚上9點直播,網址:https://cbtv.tw/Muyao

或至play商店及app store搜尋下載「麥卡貝網路電視」

木曜專屬周邊↓↓↓

➤蝦皮賣場:https://shopee.tw/muyao4.store

➤PChome賣場:https://cbtv.tw/MuPcH

➤Y!拍賣:https://cbtv.tw/MuYahoo

Youtube頻道資訊↓↓↓

➤訂閱木曜主頻道:https://cbtv.tw/SubMuyao

➤加入木曜會員:https://cbtv.tw/join

➤訂閱月曜一起玩:https://cbtv.tw/SubMuyao2

➤木曜的社群資訊

Facebook: https://www.facebook.com/Muyao4/

Instagram: https://www.instagram.com/muyao4/

➤主持人社群資訊

邰智源: https://www.instagram.com/taitaihome/

Kid: https://www.instagram.com/circuskidd/

坤達: https://www.instagram.com/hsieh_kunda/

溫妮: https://www.instagram.com/yuen_nnnnnn/

泱泱: https://www.instagram.com/lynnwu0219/

➤固定班底社群資訊↓↓↓

阿部瑪利亞:https://www.instagram.com/_abedesu/

本影片屬麥卡貝網路電視所有,未經授權不得任意下載、上傳或做其他利用。

歡迎分享影片連結。

本節目合作提案請洽[email protected]

#木曜4超玩 #邰智源 #一日系列

陶瓷器物-心靈對話

為了解決手捏陶體驗 的問題,作者朱金敏 這樣論述:

本創作論述,以現代陶藝和自然生態環境,融入生活的多向度思考,藉以陶瓷器物傳達人與土地的永續恆久。以一塊泥探索土地與環境,啟發於心靈上的情感與發想,及對於內在的反思,在形式的架構上取材自身的生活體驗。 土即大地,以泥本身含有的有機物質和火之間的焠煉,燒結後達到陶土肌理的堆積性,產生視覺性的效果。八八風災(2009)重創家鄉,帶來滿目瘡痍的漂流木和毀損的家園。面對土地快速變化的環境,一直是存在內心無法抹去的印記。以陶藝創作,連結對土地的關懷,重新思考對大自然與環境永續的意義。 在創作過程和研究上,以現代陶藝的啟蒙,在土的肌理變化、燒火方法、釉色表現,盡以不上釉方式表達陶土原本物質,產生質地的自

然原色,讓陶土回歸土的親和與自然表現。在造形上打破原有器物的框架,探討經過燒結後肌理的變化,經由不斷的探討堆塑中,在冶煉成形之間去探究手捏的土,促使一塊物質性的土,能提升成為心靈上,內化精神和創作核心價值。 研究以意象形式到現代陶藝的範疇,以內在的省思,反映在作品上,讓心靈與陶瓷器物產生對話的出口。

大家一起玩泥巴

為了解決手捏陶體驗 的問題,作者張秀毓 這樣論述:

── 「版畫」媒材×「陶藝」主題 ── 臺灣作家實地取材的質感美學之作 匠心刻畫技藝傳承、老年療癒、真摯親情 陶藝手藝人一輩子的堅持與守望 阿公小時候喜歡玩泥巴, 長大後喜歡揑陶。 現在阿公老了, 但他仍一心守護著蛇窯廠, 希望大家一起玩泥巴…… 2020年高雄市立圖書館「好繪芽獎」首獎(好手獎)得主,張秀毓老師繼《爺爺的玻璃店》、《阿婆的燈籠樹》、《爸爸的友善茶園》後,再度以版畫為創作手法,從蛇窯的構造、陶藝的製程,再到傳統文化的復興,鉅細靡遺展現陶藝產業的風貌,潛移默化中陶冶美學涵養。 張秀毓老師堅持以版畫創作,並實地踏訪各地蛇窯廠,生動描繪場景細節以

及故事質感,在畫面與色調的處理上毫不鬆懈,展現出猶如陶藝師傅精益求精的匠人精神;以繪畫性強的PS平版作為創作媒材,細膩傳遞繪圖的質感、速度、明暗及筆觸,效果多樣,展現豐富、趣味與獨特的藝術魅力。 於插圖和行文中,感受真摯的祖孫之情,彰顯親情的可貴,更象徵祖孫攜手傳承文化的願景。故事主軸之外,還增加老年價值與創傷療癒的議題,切合現今社會的關注,豐富繪本的內涵。 【本書關鍵字】 本土文化、文化傳承、蛇窯、製陶、陶藝、美學、美術教育、療癒、老年、版畫、價值 本書特色 1. 專業版畫技法創作,培育獨樹一幟美感 2. 潛移默化增進陶藝知識,品鑑陶器之美 3.

真摯祖孫情為故事主軸,彰顯親情可貴 4. 藉蛇窯的重建,象徵老年價值的再創造 得獎紀錄 ★2020年高雄市立圖書館「好繪芽獎」首獎──好手獎 名人推薦(按姓氏筆畫列名) 賴玉敏/新北市鶯歌國民小學閱讀推動教師 盧方方/閱讀推廣人、後青春繪本館主編 趙國宗/前國立臺北藝術大學美術系主任 蔡明灑/朗朗小書房創辦人 陳美燕/藝術家、繪本作家 陳玉金/兒童文學作家 施政廷/插畫家 吳秀慈/新北市立鶯歌陶瓷博物館館長 林奕成/高雄市立圖書館館長 財團法人研揚文教基金會 專文推薦 哇!終於有一本專屬臺灣兒童的陶藝繪本囉!眾裡尋他千

百度,身為臺灣著名的陶瓷重鎮──鶯歌──的老師,一直希望找到一本故事書,能以深入淺出的方法帶著孩子認識臺灣的瑰寶──陶藝。但是尋找了許久,雖然偶有幾本稍微觸及陶藝,但無法讓孩子們窺及全貌。終於,這本《大家一起玩泥巴》出版了,千呼萬喚始出來,讓人驚喜萬分! 在張秀毓老師的巧思中,這本書不僅展現老手藝師的匠人精神,還融入陶藝、蛇窯等相關科普知識,讓土與火的相遇,在版畫復古風味與濃濃的祖孫之愛中,傳遞手作的溫度。這樣的好書,當然要推薦給更多大朋友和小朋友!──賴玉敏/新北市鶯歌國民小學閱讀推動教師 在《大家一起玩泥巴》的故事中,阿公和蛇窯廠的連結很深,他希望技術能夠傳承,希望孩子們都來玩泥

巴。他耐心指導孫女,做了各式各樣的陶器。雖然一場大火意外到來,讓阿公在大火事件中受了傷,但是他沒有氣餒,仍然繼續為傳統產業努力。本書延續張秀毓老師一貫的風格,以淺白、生活化的內容,搭配版畫的素樸畫風,溫暖了讀者的心。──陳玉金/兒童文學作家 一本深情關懷的書 《大家一起玩泥巴》描述臺灣傳統製陶工藝的面貌,故事裡經歷難忘的災變,在親情相互扶持中樂觀再生。本書運用繁複手工套色的版畫技法,並在製版時巧妙拼貼上許多網紋和拓印的質感,讓畫面裡有童趣的造型和泥土般的色調。將傳統蛇窯的製陶過程,猶如樸實的陶器外觀一般呈現在讀者面前,蘊含創作者張秀毓老師對臺灣生活文化的熱情,宛如燒製陶器般的烈火高溫

。──施政廷/插畫家 *適讀年齡:3~7歲親子共讀,8歲以上自己閱讀

陶藝工坊商業計劃書

為了解決手捏陶體驗 的問題,作者黃韋苓 這樣論述:

Doing handicrafts with the family, friends and colleagues is proven to have many benefits for mental health and social life. In addition, unlike most items in our everyday life that are mass produced by factories, a one-of-a-kind handicraft is often considered more precious and meaningful because i

t requires much time, efforts, attention to detail to be made by hand.This Business Plan on Pottery Studio is proposed by an IMBA student who was born and grew up in Yingge, a little beautiful area well known island-wide for its ceramic industry in Taiwan. Being inspired by her father, an expert pot

ter who continues to make pottery as a hobby after retirement, the mission of the business is to promote the art and craft of pottery by utilizing the existing equipment at home, to create an immersive hands-on experience, a purposeful fun activity, and a unique memorable souvenir for customers of a

ll ages.

想知道手捏陶體驗更多一定要看下面主題

手捏陶體驗的網路口碑排行榜

-

#1.台北|一日小職人上線,甜點、金工、捏陶、油畫體驗工作坊

【台北】8間特色手作工作室,甜點、金工、捏陶到繪畫都難不倒,來當個一日工坊小主人!@PopDaily波波黛莉. 誰說假日出遊只能到景點、咖啡廳拍照打卡, ... 於 imreadygo.com -

#2.南投景點|添興窯陶藝村DIY捏陶趣做出獨一無二的陶藝品

講到陶土第一個反應都是第六感生死戀的手拉坏,其實陶土分很多種,就跟黏土一樣可以用工具及手捏就能做出許多造型,不論是杯子或是裝飾品或小飾品都可以唷 ... 於 pingu.blog -

#3.鶯歌老街一日遊 古早窯手拉胚DIY、燧人炊事 逛老街、捏陶體驗

好天氣的假日就到老街走走吧,上回到台南安平老街,小朋友見到捏陶體驗就一直想要玩,我們就說回到台北再帶他們到鶯歌老街捏陶,這天到湖口掃幕後到中 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#4.親子動手捏陶趣暨節約用電宣導活動

(二)藉由親子祖孫玩陶活動,辦理陶藝DIY活動。透過假日親子手拉胚活動,厚植親情互動樂趣,營造真善美的社會氛圍,展現活力。(三)節能用電長期推行以來已成為地球人的 ... 於 www.beclass.com -

#5.陶藝體驗八幡野窯 - DiGJAPAN!

營業時間, 9:30~18:00(最終受理:拉胚17:00,其他為16:00). 休假日, 全年無休. 費用, <電動拉胚體驗> 2050日圓(燒窯費、運費另計) <手捏陶體驗> 於 digjapan.travel -

#6.捏陶有感,下班之後的人生 - 今周刊

前些時候,終於收到我親手捏的陶瓷,那是第一次經過手捏、拉坯成形後, ... 捏陶有感,手作體驗,其實生活處處充滿學習,有機會放下工作的煩悶,一起 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.抱瓶庵陶藝體驗 - PChome商店街

體驗 課程包含: 可選擇手捏陶,或拉坯 陶藝技巧教學、陶器創作發想 陶土材料無限制使用,可自由創作陶藝,陶杯、花器、陶盤等… ※ 體驗費用包含精美手作下午茶點心一份 於 www.pcstore.com.tw -

#8.團體預約:山那村捏陶特別場2/15(六)-2/16(日) - 勤美學

勤美學山那村為兩天一夜體驗之旅,旅程包含手作課程、藝術導覽、一泊二食(晚餐、早餐)。本體驗行程非純住宿或純行程,且體驗安排以勤美學山那村規劃為限,恕不提供客製化 ... 於 cmpvillage.tw -

#9.春節來場豪華野營、捏陶體驗!「10項活動」不管出門或在家 ...

春節連假快到了,如果還沒有安排,這裡幫你從「郊外出遊」、「巧手培養」、「靜心練習」、「身心療癒」、「宅家手作」5大類裡,挑選出10項有趣的活動 ... 於 fashion.ettoday.net -

#10.陶藝創作|陶藝體驗入門指南:第一堂陶藝課輕鬆好上手!

最早的陶器僅用於民生器皿,通常用手工捏制、泥條盤築法成型,但隨著技術和製造工具發達,製陶逐漸變成了一種藝術。現代陶藝通常會以手拉坯或是手捏陶的方式製作,並 ... 於 esence.travel -

#11.南投日月潭景點親手窯自己DIY捏陶手拉坏真好玩親子遊行程推薦

現在有個好康要報給大家知道~拉拉和親手窯買了好多張免費體驗券,只要您來微笑58民宿住宿即可免費索取。憑此券可免費體驗手捏陶(省100元),而手拉坏會幫你打七折等於105元 ... 於 ricelala.com -

#12.安平陶坊|用陶土捏一個自己的食器,手拉坏 - 懷陞足跡

除了各類陶藝品外,這裡最受歡迎的項目,就是體驗DIY捏陶和手拉坏!親切有耐心的老師帶著你將一塊方形陶土塑造成各種陶製作品,如果需要還可以燒製 ... 於 peanutwalker.com -

#13.2021全台10家「陶藝教室」推薦,基礎製作流程、課程介紹

提供手拉坏、手捏陶、陶瓷彩繪、親子拓印等相關陶藝體驗課程,並且也有販售非常多的手做陶瓷& 彩繪結合的作品! 陶藝體驗課程費用:. NT$600~NT$800. 10. 於 www.niusnews.com -

#14.陶藝教室|手捏陶DIY - 集瓷

立即預約鶯歌老街內的新旺集瓷陶藝教室,專業老師教學帶領製作鶯歌陶瓷,手拉坯、手捏陶、彩繪DIY、陶器貼花課程,適合親子一起體驗!跟著Rezio玩台灣,來去鶯歌看見 ... 於 shuspottery.rezio.shop -

#15.見證浴火破土瞬間!跟土地培養感情的陶藝師侯小圓 - 聯合新聞網

侯小圓在因緣際會之下來到東海岸,與山海相伴,開啟了手捏陶的創作。 ... 也開放工作室讓民眾可以體驗和連綿的山、遼闊的海相伴,進行手捏陶創作。 於 udn.com -

#16.苗栗陶品牌打造計畫:手製的溫度-手捏陶DIY體驗坊

活動名稱, 苗栗陶品牌打造計畫:手製的溫度-手捏陶DIY體驗坊. 所在縣市, 苗栗縣. 活動場地. 苗栗特色館苗栗特色館. 場地地址, 苗栗縣公館鄉14鄰館 ... 於 event.moc.gov.tw -

#17.捏陶體驗

捏陶體驗. 此教室陶藝課程推薦(點圖看課程詳情) Under The Stone - 手捏陶瓷體驗課會由泥土的特性,到學習濕度的掌控,並透過塑型及裝飾,泥板或手 ... 於 moeller-immobilien-hausverwaltung.de -

#18.在大自然中的陶藝體驗 - 匠生活

在大自然中的陶藝體驗 ... 有興趣上山捏陶者可以報名單堂體驗,也有8 堂系列課程, 或是給熟悉陶藝的學員 ... 用手捏的陶杯享用自選自烘的手工咖啡。 於 www.mysaiology.com -

#19.手捏陶基本工具介紹(一) | 捏陶diy - 訂房優惠報報

【瘋手作】台北2家超好玩DIY 能吃夢幻甜點的陶藝店Part2 | 捏陶 diy · 【鶯歌陶藝】「新旺集瓷陶藝教室」手拉坏| 捏陶 diy · 【鶯歌手作陶藝DIY 體驗 】新旺集瓷博物館 體驗 製作 ... 於 twagoda.com -

#20.兒童手捏陶藝課(常規班)Handbuilt Pottery for Kids - 好物生活

學習不同手捏陶瓷的技巧,了解及掌握陶藝知識及創作能力,由淺入深,體驗透過綜合的技巧,創作出立體空心作品。 ·學習得到 · · 泥板技法、泥條盤築技法 · 習得燒陶知識 · ... 於 www.aboutgoodlife.com -

#21.*新北鶯歌一日遊*豐陶藝坊~老街必玩手拉坯DIY推薦,陶瓷碗具 ...

可以玩手拉坯、捏陶等等,. 最讚的地方就是這個DIY很自由,. 除了可以自己選擇容器造型,. 重點是自己 ... 於 saliha.pixnet.net -

#22.台北手捏陶體驗|森雨制陶X慢慢生活美台北陶藝教室做出一個 ...

台北手捏陶體驗|森雨制陶X慢慢生活美台北陶藝教室做出一個屬於自己的陶器用品 ... 森雨老師的品牌「森雨制陶」秉持日本民藝精神,從最簡單的生活出發,好看,好用,好 ... 於 8boo.tw -

#23.新北鶯歌|新旺集瓷陶藝教室|手拉胚・手捏陶・貼花教學

立即預約鶯歌老街內的新旺集瓷陶藝教室,專業師傅教學帶領製作鶯歌陶瓷,手拉胚、手捏陶、陶瓷DIY、陶器貼花課程,適合親子一起體驗!跟著KKday玩台灣,來去鶯歌看見 ... 於 m.kkday.com -

#24.Round Round: 首頁

| 手捏體驗課. 單堂手捏陶體驗即可完成一款手感十足的生活陶器皿,送禮自用都很暖心 ... 於 store.roundround.tw -

#25.【網友推薦】老土藝術工作室-雲林陶藝品、DIY手拉坏體驗

雲林茶具推薦,雲林DIY陶藝體驗,雲林DIY玩陶體驗,雲林DIY體驗,雲林陶藝班,雲林陶藝品,雲林手作陶藝品,手作陶藝藝品,陶藝休閒園區手拉坏,手工捏塑藝品茶倉茶甕 ... 於 buzzdaily.tw -

#26.台北-Round Round Pottery複合式陶藝手作體驗| 拉胚單堂體驗課

立即預訂陶藝手作體驗,位在便利東區「Round Round」的陶藝複合空間,手捏及拉胚體驗、生活陶周邊選品、藝術家邀展、跨界活動、企業包班及私人包場,讓喜愛陶瓷和在意 ... 於 activity.liontravel.com -

#27.手捏陶

透過手捏做出最有溫度的陶瓷容器。 小朋友也非常適合這樣的體驗課程喔! 透過手作的揉捏有充分的觸覺感受,視覺上的3D 概念也能透過陶土捏塑學習,捏陶還可以直接的 ... 於 www.portatura.co -

#28.無有器創藝捏陶趣&手捏杯體驗

【靜態展覽】108.04.30(二)&108.05.09(四) 陶人風-無有器創藝捏陶趣&手捏杯體驗 ; 活動參與人數. 67人 ; 一、活動重點及目的. 為陶冶學生的美感品味,培養學生人文藝術涵養 ... 於 cge.kmu.edu.tw -

#29.新北親子體驗/鶯歌豐陶藝坊,在鶯歌老街內讓孩子們體驗陶瓷 ...

全部做完後,再來支付燒陶費用150元/人,選擇自己喜歡的顏色,等候約60天就可以自取或是請店家寄送到府上(運費需自付)。 整個手拉坯體驗的費用,體驗150元 ... 於 haohui2017.com -

#30.花入窯 - 咖哩事典

手捏陶體驗 課程. 手捏陶植藝設計課程(日本語OK). 從手捏盆到植藝設計,從手捏花器到花藝設計,還融入美學的培養. ... 一堂課完成陶作品,第二堂課完成植栽作品. 於 www.currydictionary.com.tw -

#31.台北陶藝空間ROUND ROUND POTTERY ATELIER 12/19 正式 ...

ROUND ROUND 陶藝課程主要推出「手捏陶」與「手拉胚」體驗,捏陶可創作出每天都能用上的手把杯、日式茶碗或精緻的花器花盤,抑或可愛的牛奶壺,皆可 ... 於 www.everydayobject.us -

#32.燕子陶陶藝咖啡民宿 - 客庄券2.0

『營業項目』 『陶藝品、工藝品販售』 『手捏陶體驗、陶瓷彩繪體驗(需預約)』 『手沖咖啡、冷熱茶飲、手工點心』 『陶鍋烘豆體驗(需預約)』 燕子陶陶藝咖啡民宿位於 ... 於 www.hakka500.tw -

#33.陶藝體驗DIY

本周末(9/8)南投陶展示館的課程由第四代林欣頡老師教學成人班還有少量名額,課程只收100元保證金, 還不把握機會報名參加!! 親子班:手捏動物置物盒成人班:陶板成形咖啡 ... 於 www.txkiln.com -

#34.【日月潭景點】捏陶樂!一同體驗DIY手拉坏@日月潭親手窯

日月潭景點捏陶樂!適合親子遊的日月潭景點,一同體驗DIY手拉坏@日月潭親手窯》日月潭景點|日月潭旅遊景點|日月潭景點推薦|日月潭手拉坏|日月潭 ... 於 bulanini.pixnet.net -

#35.捏陶體驗班 - 活動通

趣味百分百的手捏陶體驗課程在大家的期盼下回來了! 睽違2年,再次邀請資深的陶藝老師嚴鼎新蒞臨若水藏館,帶領大家手作日常實用的馬克杯~2020/1/18 ... 於 www.accupass.com -

#36.4月份課程 美術資源教室藝術體驗中心 - 高雄市立美術館

本課程為連貫課程,4月25日手捏陶杯與陶盤(後續由老師上釉與窯燒),5月16日使用自己創作的杯盤參加一場屬於自己的茶會,老師將講解如何泡好茶與品茶喔 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#37.手捏陶體驗的優惠價格推薦- 2022年4月

手捏陶體驗 是你要找的商品嗎?飛比有手捏陶、手捏陶盆、手捏陶器推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#38.以「生活陶美學」融入創作,讓日常充滿想像:陶藝空間 ...

ROUND ROUND 陶藝課程主要推出「手捏陶」與「手拉胚」體驗,捏陶可創作出每天都能用上的手把杯、日式茶碗或精緻的花器花盤,抑或可愛的牛奶壺,皆可依照 ... 於 wonder.am -

#39.陶藝DIY | 日月潭親手窯

陶藝製作. 手捏陶製作一份$150 燒成加$200 手拉坯製作一件$200 燒成加$200 修坯、上釉(可選色) 一律免費郵寄(宅配) 1件/$150,2~3件/200元 3件以上多一件多$50. 於 www.qin-shou-yao.com.tw -

#40.【台北陶藝教室推薦】手拉坯捏陶DIY 體驗 - 七分之二的探索

【台北陶藝教室推薦】手拉坯捏陶DIY體驗,6間台北陶藝課程整理 · 1. Round Round 陶藝 · 2. 抱瓶庵藝事空間 · 3. 歡樂陶一家 · 4. 茁茁DrawGrow · 5. 有魚陶藝 於 www.twosevenths.com -

#41.台北|好東西手作陶藝教室|陶藝體驗- Klook 客路

立即預訂,享超值優惠!好東西手作陶藝教室初學者友善課程,第一次就可以上手!秉持著好東西親手製作的理念,讓忙碌的現代人體驗到手捏陶的樂趣!透過手捏「陶」媒材來 ... 於 www.klook.com -

#42.課程活動報名>學生課程體驗-仁豐國小-手捏陶體驗 - 自造教育 ...

學生課程體驗-仁豐國小-手捏陶體驗. 課程時間, 2020-12-31 ~ 2020-12-31, 上課地點, 田尾國中陶藝教室. 講師, 林婉茹, 課程/活動類別, 探索學習體驗活動. 於 tech.nknu.edu.tw -

#43.【鶯歌/ 陶藝】「新旺集瓷陶藝教室」手拉坏- 初體驗 - 乖乖寶貝 ...

每人入館最低消費50元,手捏陶及手拉坏DIY,燒窯費用為每件150元起跳(視作品大小而異),陶藝DIY活動時間不限。 ◎一般陶、瓷器製程: 揉土→練土→成型(分為 ... 於 chaoling519.pixnet.net -

#44.【玩體驗】捏陶趣- 一日陶藝家手作體驗| 大人物- 85924

【玩體驗】捏陶趣- 一日陶藝家手作體驗. 2015/02/12 By DaMan Staff. 小 中 大. 還記得第一次捏陶土就像玩泥巴一樣的有趣觸感嗎?利用創作力創作出的陶土器皿因為其 ... 於 www.damanwoo.com -

#45.【 陶藝課程推薦|誠品松菸】創意手捏陶DIY 體驗,大人小孩都 ...

手捏陶 不僅可以提供療癒的創作時光,做出來的生活小物放在家中,每天看到它們就是最棒的舒壓方式了!是大人小孩都非常適合陶藝入門課程~ 於 blog.niceday.tw -

#46.Hans超級愛捏陶!孩子創意的另一種出口@ 鶯歌陶趣天堂

一直想分享這個適合孩子玩創作的好地方,那就是鶯歌老街的手拉坏DIY體驗據我所知鶯歌提供手拉坏的店家有新旺集瓷和陶趣天堂,新旺集瓷店面很大也很漂 ... 於 selin.pixnet.net -

#47.鶯歌陶博館野餐之旅+ 手捏陶體驗 - 克萊兒玩樂地圖

這次特別趁著51勞動節來鶯歌陶瓷博物館一日遊! 沒想到最近鶯歌除了手捏陶活動還有野餐的套裝行程,也讓我跟好姊妹圓了一年前想野餐的夢 ♥ ♥. 於 claire081793.pixnet.net -

#48.手捏陶體驗研習班,課程圓滿結束 - 洄瀾網

為配合縣府推動「藝術生活化」將陶藝導入生活、家庭與社區,美化生活空間並培育陶藝新秀,文化局所辦理為期三週的「手捏陶體驗」研習課程, ... 於 www.poja.com.tw -

#49.羊陶藝術工作室(@ptyoungartist) • Instagram photos and videos

彩繪體驗 哈嘍哈嘍. www.facebook.com/young.pottery.iron/?ref=settings. Teaching's profile picture. Teaching. 手捏課 's profile picture. 手捏課 . 於 www.instagram.com -

#50.【苗栗頭份玩陶趣】手作捏陶體驗獨一無二柴燒之美焱之藝柴燒 ...

來到焱之藝柴燒陶藝除了可以看到各種柴燒陶藝作品之外,更可以親手體驗捏陶的樂趣,運用雙手來無中生有. 每件作品可以說是全世界獨一無二的,相當推薦 ... 於 dong1104.pixnet.net -

#51.捏陶DIY | 器-玩泥捏陶動手玩創意 - 華陶窯

孩子們碰觸陶土的剎那,一份生份靦腆;看著未成形的陶土,無限的想像,信手於不拘泥的形體動作間,不用擔心漂不漂亮;用你的直覺心澄意轉於自己的手作拉坯,盡情的創作 ... 於 www.hui.com.tw -

#52.手捏陶教學 - Zhuoni

手捏陶藝創作課程 · 燕子陶手捏陶DIY 陶瓷彩繪DIY · 多元至趣手捏陶藝(一) · 國立臺灣藝術教育館藝拍即合. 於 www.zahnertig.me -

#53.yeeee pottery - 陶藝體驗 - 歡樂陶一家

初階手捏體驗. 手捏體驗2 小時 30 分 立即預約 · 初階拉坯體驗. 拉坏體驗2 小時 30 分 立即預約 · 進階手捏體驗. 進階體驗2 小時 30 分 立即預約 · 進階拉坯體驗. 於 www.yeeeepottery.com -

#54.捏陶DIY | 手捏陶體驗| 做自己-2022年5月

手捏陶體驗 ,你想知道的解答。最新動態徵人徵件花陶窯空間美學吃割稻仔飯點心飲料捏陶DIY遊園導覽環境教育專區各項行程價目表窯主的話名人薦言媒體報...| 做自己. 於 stylewikitw.com -

#55.【2021夏令營】陶藝小職人手捏體驗營(升小二至高三) - 課程資訊

【課程介紹】: 生活中處處可見陶器的存在,但除了生活陶以外,陶土也是創作的一項好媒材,課程將帶領孩子們透過手捏陶訓練手眼協調性並發展良好的空間概念,並以陶土為媒 ... 於 oce.cycu.edu.tw -

#56.陶藝手捏體驗 - 璐室Lucid Dream

老師將在課程中教學手捏基本技法,並視學員作品需求教授所需技法。 無經驗者亦歡迎報名參與,操作前老師會先教授基本陶藝知識。 課程費用: 1200元/堂雙堂體驗/ 雙堂 ... 於 www.luciddream-studio.com -

#57.永康街DIY手工.藝所在手捏杯體驗* 做一個專屬於自己的茶杯 ...

陶作坊(台北永康形象概念店):台北市大安區永康街6巷8號\ 02 2395 7910 \ 官網\ 其他服務據點\ 粉絲專頁多久的時間沒有動手做一件獨一無二, ... 於 enlifesun.com -

#58.最新桃園-阿囡陶器手捏陶創作| 手作課程體驗優惠 - PChome 旅遊

以簡單、有趣方式讓大人小孩都能輕鬆上手的初階手捏陶藝課,課程中完成一件生活陶容器或陶偶創作(擇一)。 認識陶土材料的特性。 用雙手與各式陶藝工具進行創作,體驗療癒的 ... 於 www.pchometravel.com -

#59.鶯歌老街手拉坏體驗,有神秘的古早窯通道

滿足只想體驗捏陶而不想燒窯的客群。 捏陶體驗也因為每個店家提供的服務而有所不同,. 最大宗就是手捏玩陶(塑形、捏小動物等)還有手拉坏(碗、盤、杯 ... 於 twobb.blog -

#60.6間「台北手作工作坊」推薦,造型燈、蠟燭、陶藝教室通通有!

同樣是位於台北的捏陶工作坊,不同的是茁茁陶可以體驗「手拉坏課程」,工作室內也販賣陶器、植物、陶藝用品,讓學員在製作的過程中用身心靈感受土壤與水的 ... 於 www.beauty321.com -

#61.台中捏陶課程|純陶趣創意工坊,自己親手作動物造型收納罐

台中捏陶課程|純陶趣創意工坊,自己親手作動物造型收納罐. 活動。手作體驗, 嗯嗯。文創、小農 · Tweet. 於 lillian.tw -

#62.春天玩陶趣【兒童陶藝體驗】 - 筑是藝術專業畫室

哞哞哞~大自然甦醒囉!解凍小手與春天共舞,發掘陶陶不絕的無限創意!透過簡易趣味的陶藝成型技巧,體驗陶土溫潤手感,手捏春季的日常感動! 於 art-truth.com -

#63.墨陶藝術工作室 - Facebook

是工作室中最不容易失敗的方式~. 相較於手捏杯, 可以做較大、杯身較高、較不容易裂, 唯一缺點是要花比較多時間,要慢慢擀、慢慢拼接,掌握好陶的乾濕,就沒問題~. 於 www.facebook.com -

#64.捏陶體驗班 - 最新消息-若水藏館

嚴老師具有30年以上的教學經驗,幽默風趣,上課輕鬆、內容充實。本次上課將教學貓、鼠、犀牛、鱷魚及貓頭鷹等動物造型,學員學習手捏陶的技巧後,加上自由發揮的創意及 ... 於 www.ruoshuicg.com -

#65.鶯歌陶藝戶外教學陶驛陶藝玩陶DIY

陶驛陶藝社除了有手拉坏、捏陶、杯子、杯墊、撲滿、陶笛、吉祥圖騰掛飾彩繪、馬賽克拼貼、藍染、金牛角等DIY體驗課程。今年更開辦『庫泥燒注漿新體驗』透過簡單的 ... 於 www.taur.com.tw -

#66.[ 陶藝課程] 手捏陶器& 多肉植栽 - 有肉SUCCULAND

[ 盆器製作] 手捏陶器& 多肉組盆banner 官網 ... 手捏陶盆課程邀請你共同來完成自己的作品! ... 來參與一場多肉植栽的手作體驗,說不定你正在替體內收集好菌呢! 於 succuland.com.tw -

#67.(新北景點)鶯歌老街一日遊、手拉坯DIY、星巴克

不僅可以玩手拉坯、到新開幕的星巴克鶯歌門市喝咖啡、還可以到鶯歌光點美學 ... 吃完早餐,因為很多店都11點才開,所以我們就來體驗手拉坯捏陶150元, ... 於 may1215may.pixnet.net -

#68.ヽ(*´∀`)ノ゚小Q媽咪|鶯歌陶瓷diy。新旺集瓷手拉坏$250+彩繪 ...

新旺集瓷手拉坏$250+彩繪古早碗$300,陶土diy一日遊 ... 兩者其實是完全不同的活動,手捏陶有點像是捏黏土,然後手拉坏是在轉盤上塑形陶土。 於 f97544203.pixnet.net -

#69.台中輕旅行質感陶土手作體驗- ATW 手造所/ 手拉坯、手捏陶

先前看了雙層公寓以後,就一直很想來場「陶土的手作體驗」 所以這次走訪台中,就特別在Pinkoi 上預約了ATW 手造所的手捏陶體驗課程( CP 值超高! 於 liuyenchen60230.pixnet.net -

#70.陶瓷捏陶手拉坏DIY、釉上彩繪、茶席體驗 - 宜蘭傳藝園區

4. 提供【台式下午茶】,結合台灣高山茶與輕食茶點,讓遊客充分體驗茶器的精緻樣貌與視覺溫度。 5. 提供陶瓷手拉坏、手捏陶DIY體驗及專業窯爐1200度燒製服務。 6. 提供釉上 ... 於 www.px-sunmake.org.tw -

#71.台中景點|山城慢遊心體驗~一秒飛到京都之又見一炊煙!採 ...

新社阿亮香菇園採香菇→ 午餐:新社又見一炊煙→ 七分窯手拉坯體驗 → 谷關溫泉→ ... 來到七分窯可以享受玩陶樂趣,拉胚、捏陶及陶刻都是可以體驗的項目喔,來到新社 ... 於 damon624.pixnet.net -

#72.2022 年全台10 間「陶藝教室」推薦— 含課程介紹& 費用

除了手拉坏體驗以外,也有「手捏陶」的課程教學,若想更深入學習、也有更進階的手拉坯長期課程可報名,提供的陶藝體驗課程主題也非常多樣。 於 blog.pinkoi.com -

#73.手捏陶杯體驗課程,5/14起陸續開放報名、5/28及6/11舉辦

文/巨報○手捏陶杯體驗課程時間:105年5月14日(六)起陸續開放報名,共兩場,5月28日(六)及6月11日(六),14:00-16:00舉辦內容:邀請嘉義市捏坯壺 ... 於 gbonews.pixnet.net -

#74.陶瓷DIY - 金門縣陶瓷廠

1.手拉杯及手捏陶,僅限星期一至五。 2.費用皆含代燒費用。 3.快遞託運費用另計。 4.請提前 ... 於 kmcf.kinmen.gov.tw -

#75.文化體驗教育-「陶與生活」藝術人文體驗課程計畫 - 藝拍即合

30分鐘. 欣賞生活陶瓷. 了解陶與生活的互動關係. 生活陶品認識. 賞析及互動. PPT. 30分鐘. 家鄉在地文化發想及茶文化. 認識家鄉在地化特色. 茶工具探索; 手捏陶杯. 於 1872.arte.gov.tw -

#76.來旅遊->資訊/交通->相關資訊->收費說明 - 水里蛇窯官方網站

陶土體驗. 一般陶土NT$380/份. 攪胎土. NT$580/份. 含燒窯、上釉、機器使用費. 備 註. ◎陶土可手捏、壓模、拉坏等方式自由創作,現場並有工作人員提供指導。 於 www.snakekiln.com.tw -

#77.手拉胚體驗的推薦與評價,FACEBOOK、媽媽經和網紅們這樣 ...

立即預約鶯歌老街內的新旺集瓷陶藝教室,專業師傅教學帶領製作鶯歌陶瓷,手拉胚、手捏陶、陶瓷DIY、陶器貼花課程,適合親子一起體驗!跟著KKday玩台灣,來去鶯歌看見 . 於 house.mediatagtw.com -

#78.手捏陶課程

若你期待擁有一個獨一無二的陶盆,別錯過由有肉與Kuwado 為你設計的這堂陶藝課程。 課程費用: NT$4000. 【超值體驗】陶瓷彩繪輕鬆畫. 開課日期: 2021/07/08. 課程費用: ... 於 www.couekid.co -

#79.情侶約會、親子DIY都推薦!統整4間台北市陶藝工作室

情侶約會、親子DIY都推薦!統整4間台北市陶藝工作室,動手玩創意不費吹灰之力! · #陶瓷 · #陶藝 · #捏陶 · #手拉坏 · #藝術 · #台北. 於 www.bella.tw -

#80.【體驗】ATW 手捏陶體驗【2人成團】 - 路名資料庫

台中捏陶課程| 路名資料庫 · 台中輕旅行質感陶土手作體驗| 路名資料庫 · 【體驗】台中陶藝體驗活動—手拉坯下單前請先聯絡設計師確認... · 【體驗】ATW 手捏陶體驗【2人成團】 ... 於 road.iwiki.tw -

#81.現貨可直接下單原價400元四人券陶藝製作手捏陶手拉坯陶器 ...

現貨可直接下單原價400元四人券陶藝製作手捏陶手拉坯陶器DIY 親手窯陶藝DIY園區親子體驗票券. $300. 尚無評價. 0 已售出. 免運費. 滿$99,免運費. 於 shopee.tw -

#82.手捏陶基本工具介紹(一) - 泰國住宿訂房推薦

2020年12月16日— ROUND ROUND 陶藝課程主要推出「手捏陶」與「手拉胚」體驗,捏陶可創作出每天都能用上的手把杯、日式茶碗或精緻的花器花盤,抑或可愛 . 於 video.anthailand.com -

#83.鶯歌老街一日遊 古早窯手拉胚DIY、燧人炊事 逛老街、捏陶體驗

好天氣的假日就到老街走走吧,上回到台南安平老街,小朋友見到捏陶體驗就一直想要玩,我們就說回到台北再帶他們到鶯歌老街捏陶,這天到湖口掃幕後到中 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#84.想要體驗陶藝的話,「來『育陶園』就對了」我的挑戰心得報告

序>這次的「體驗特集」,小編以沖繩文化的代表「やちむん(方言讀音Yachimun)陶藝」為 ... 體驗方案有「轆轤」・「彩繪」・「手捏石獅子」全部3項。 於 okinawaclip.com -

#85.a58/365 療癒系手捏陶 抱瓶庵開創潛在的無限可能

覺得壓力大嗎? 不彷來試試吧^^. 課程一樣是上Niceday 玩體驗報名這次這種有分成二部份. 一個是單 ... 於 vici1717.pixnet.net -

#86.【鶯歌手捏陶DIY含燒窯費】寓教於樂的好選擇

在專業老師的指導下,學習製作陶瓷手捏陶的樂趣與精隨☆療癒手捏陶DIY,沉澱身心靈的壓力☆寓教於樂的體驗適合親子同遊,共同創造親子間的回憶. 於 www.owlting.com -

#87.【兒童節特別課程】手捏陶牙刷架體驗 - BabyHome 寶貝家庭 ...

【兒童節特別課程】手捏陶牙刷架體驗 ... 想好要去哪兒玩了嗎? 歡迎來找我們童心未眠、玩陶解憂一下! 大朋友、小朋友皆可參加喔! ... 名額有限,心動就要快 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#88.燕子陶手捏陶DIY 陶瓷彩繪DIY

用雙手,真實碰觸每天雙腳踩踏的土地, 去感受陶土那溫度、黏性、濕度、 ... 體驗課程① - 兒童手捏陶陶藝DIY ... 教學方式:老師依兒童年齡設定適合捏製的主題作教學 於 www.yanzitao1995.com -

#89.新社|七分窯・捏塑出獨一無二的趣味(陶藝DIY) - BlackMOMO ...

造訪台中新社「七分窯」,玩樂於陶土之中,能隨心創作喜歡的造型捏陶,或是透過老師的教學體驗難度較高的手拉胚,看著專屬自己的獨特作品逐漸成型, ... 於 blackmomo.tw -

#90.鶯歌陶瓷DIY一日遊:手拉坏+彩繪古早碗體驗 - 親子天下

時間也差不多了,來去上課吧!在教室入口處立了收費價目表,這裡也順便分享一下我當時的疑惑,手捏陶跟手拉坏差別在哪 ... 於 www.parenting.com.tw -

#91.【周末好去處】5大拉坯或手捏陶瓷體驗工作坊親子軟陶/月形鏡 ...

【周末好去處】5大拉坯或手捏陶瓷體驗工作坊親子軟陶/月形鏡/清酒套裝/迷你火鍋$450起 · 第1 站思陶藝術工作室 · 第2 站THE CLAY LAB 香港軟陶自制工作坊. 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#92.美濃窯文化藝術︱高雄場地租借- 手捏陶 - 做做手藝

若欲預約,請來電07-7248768告知確切預約時間。 捏陶體驗約1.5小時+上釉體驗約0.5小時,共計約2小時。 杯 ... 於 www.makesoeasy.com -

#93.全台8間陶藝教室課程推薦!「台北、台中 - ELLE

打造出自己理想中陶器的同時,也能盡情放鬆享受捏陶的樂趣。 ... 全台8間陶藝體驗課程推薦,初學者也能「在老宅裡做手拉胚、創作絕美杯盤花瓶」. 於 www.elle.com -

#94.手捏陶器體驗 - 迪化半日

不論是杯碗盤,或是療癒陶陶小物捏塑都可。希望能帶領來參與的朋友們以循序漸進的方式認識陶土,一點一點培養捏陶的各種能力。 除了手捏技巧,課程中也會不時帶入各種 ... 於 www.dihua-halfday.com -

#95.課程內頁- iJogo 愛就Go

課程簡介給想要體驗手捏陶,希望能讓作陶洗淨彼此的身心靈。 初階體驗課程會教授基本的手捏成型方法,以及基本器皿如碗盤、杯子、小型花器等物件。器型 ... 於 www.ijogo.com.tw -

#96.陶藝手捏陶・繪圖體驗| 工房見学・体験 - JCRAFTS

體驗 課程有做成陶器的「手捏陶」以及在素燒表面上圖的「繪圖」2個種類。能從想學習的技法開始輕鬆挑戰令人開心。 體驗內容介紹. 金額: :手捏陶課程1名3,150日圓、繪圖 ... 於 www.jcrafts.com