捏陶材料的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦呂志強寫的 壺說:慢、捨、讓 心寬 人生路更寬 和王淑芬的 九歌105年童話選都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大大創意 和九歌所出版 。

國立高雄師範大學 文化創意設計碩士學位學程 唐硯漁所指導 白桂華的 1980 至2015 年台灣陶瓷茶壺發展與探索 (2019),提出捏陶材料關鍵因素是什麼,來自於台灣陶瓷、台灣壺、傳統手拉坯壺、手揑壺、藝術社會學、文化創意。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 李錦明所指導 馬郁芳的 沒有去過的地方—馬郁芳創作論述 (2019),提出因為有 排灣族文化、傳統身分當代生活、原住民藝術創作、身分認同、Pulima的重點而找出了 捏陶材料的解答。

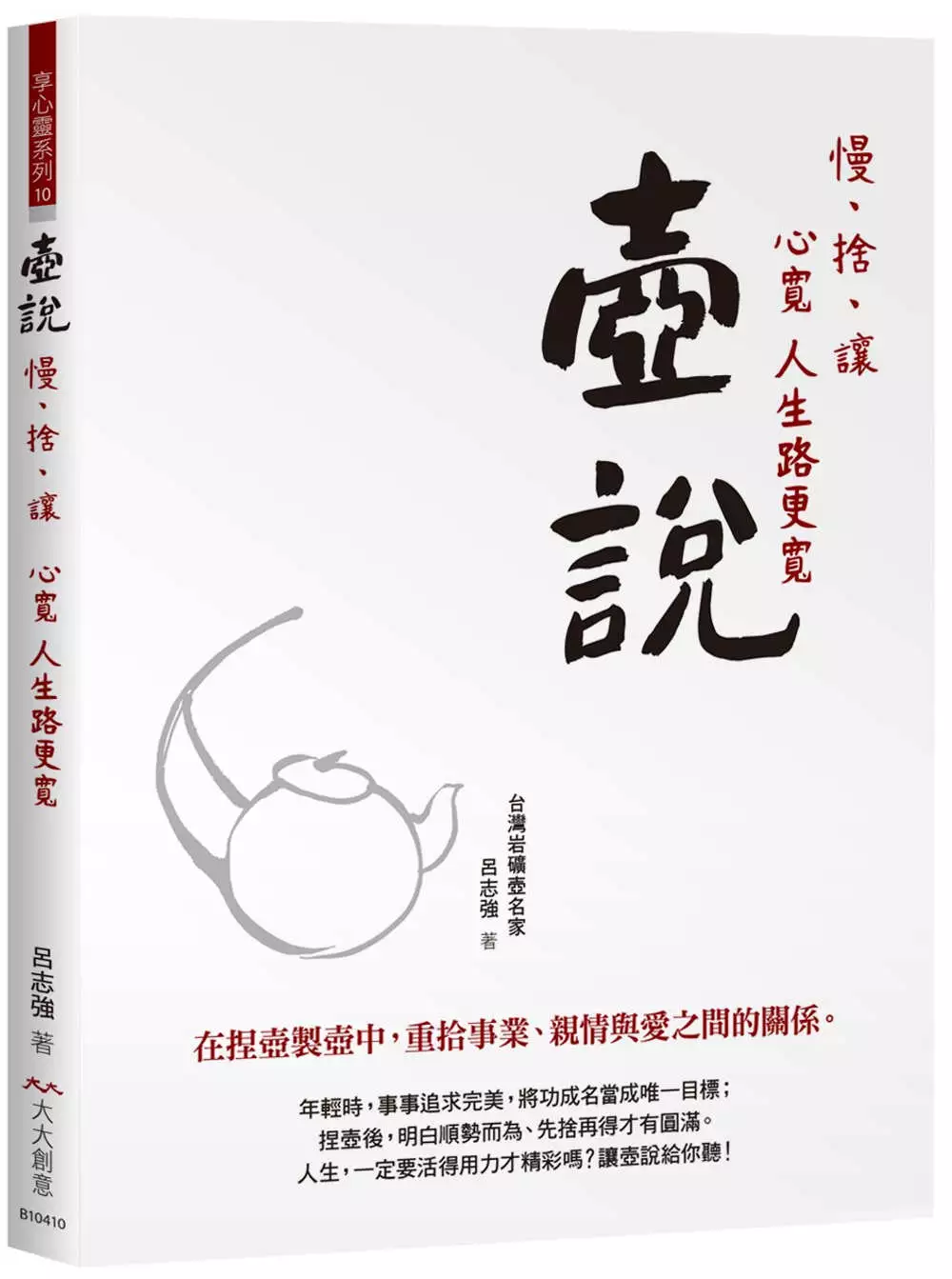

壺說:慢、捨、讓 心寬 人生路更寬

為了解決捏陶材料 的問題,作者呂志強 這樣論述:

捏陶製壺中,重拾親情、自我與愛之間的關係 年輕時追求完美,將功成名就當成唯一目標; 捏壺後,明白順勢而為、先捨再得方能圓滿。 人生,一定要活得用力才精彩嗎?讓壺說給你聽。 年輕求學時期,為了未來要成長茁壯,努力學習累積經驗; 成年創業時期,初生牛犢不畏虎,勇敢迎向錯綜複雜的生命碰撞; 中年時期,飽經風霜的生命歲月,不再光彩奪目卻變得熠熠生輝。 看岩礦壺名家呂志強,如何在做陶捏陶的創作過程體驗生命起伏,拋卻浮華認清自己想要的,靜心打磨自己,讓自己活得真實真誠簡單! 不爭 在生活中,我時常觀察別人,卻很少觀察自己。其實捏陶也看得出一個人的個性,過去在商場上,

我是一個凡事帶頭衝的人,直接站上前與公司團隊一起拚戰,因為做陶,才懂得放慢腳步。做陶的時候必須一心一靜,絕對的專注,每道工序都是功力、耐心與巧思的結合,任何過程都必須拿捏得宜,不慌不忙,直到完成。 做陶如修行,每次創作都是和自己對話的過程,不斷探討自我與他人之間、自我與環境之間甚至自我與自我之間的狀態,同時,開啟了個人的心靈成長,在每次創作告一段落之際,便可將長期以來有關於自身的事物、情緒,好好沉澱並重新整理。 階段 藝術創作需要廣泛吸收,才有東西投射到作品裡。我常對學生說要「養眼」,意思是打開感官多接觸,看多聽多摸多,逐漸培養「區辨」的能力,例如顏色不一定鮮豔花彩就是美,

有時候厚實深沉更耐人尋味;或者眼睛看起來還不錯,可是手一摸發現有點刺,沒做好「逢角必倒」,將稜角尖銳的小地方打磨均勻,影響了觸感;再不就是單一作品很好,開展一個系列有沒有辦法做到水準一致又各具風采?凡此種種,就像好廚師首先要有好味覺,越能區辨細微差異、越能見小又見大,越有助於做出超越自己的作品。 超越自己不是為了展示給別人看我多厲害,而是拾級而上,一步步走向自我實現的登高旅途。 離形 「假設你這輩子可以創作3000把壺,可是真正滿意的可能只有500把。」你們一個也不要想拿哦,要有捨得的心,留下來的作品才會是件件精品、把把高貴,我跟學生們分享「捨得」的觀念。 「捨」跟「得」

就在一念之間。台語有句古早俗諺「燒瓷的吃破缺」,說做陶瓷的,他自己所用的都是有殘缺的,因為好的都是要拿去賣錢,好,那沒關係,我們留一些夠用就好了。什麼都留下來並不是珍惜,一旦拋開了「這還能用」、「丟了好可惜喔」的執著,自然而然就會明白捨得的道理,對於取捨不會迷惘,才能將自己的作品去蕪存菁,留下來的每件都是精品。 苦樂 不知苦,怎知樂?痛苦裡面包藏的是智慧,痛苦的背後隱藏了一股能量,所有的智慧和能力都是要在你吃過苦、受過難之後才會衍生出來,例如有歷練的人碰到事情,一看就知、一聽就懂,這並不是與生俱來的天賦,而是經歷過了。想要有智慧和能力就必須要吃過苦,台語裡有句話叫「吃苦當吃補」即

是這個道理,正因為很能吃苦,所以很辛苦,但正因為很辛苦,才得以成功,感受快樂!

1980 至2015 年台灣陶瓷茶壺發展與探索

為了解決捏陶材料 的問題,作者白桂華 這樣論述:

探索台灣壺與中國宜興壺的演變,將台灣壺的本土藝術和文化特色,溶入生活美學,傳播台灣陶藝家人文素養,並闊展臺灣壺行銷市場,為台灣壺未來闢出一康莊大道。本研究以1980年至2015年台灣壺藝創作作品為研究樣本,以「文獻分析法」、「文本分析法」、「田野調查法」、「專家訪談法」四種方法為主,加入「藝術社會學」觀點,收集台灣陶瓷史、台灣壺的源起和台灣當代陶藝家創作理念、風格等文獻,進行分類、歸納、整理並以實物拍攝或文本資料進行分析研究。由文獻資料歸納台灣壺背景、源起及台灣壺與中國宜興壺和日本常滑急湏的歷史淵源。分析台灣壺從1980-2015年,台灣創意壺、手揑仿生壺和傳統手拉坯壺,台灣陶藝家內在創意思

潮與藝術手法,外在製作茶壺形體的式樣與風格。台灣壺依作者年代前後、成名、受獎時間及作品行銷期間的盛衰,分為三個期別:(1)從1980年到1989年是台灣壺萌芽期間,陶壺家以林添福、曾財萬、劉鎮洲、陳景亮、陳實涵、李懷錦等為代表。陶藝家受歐美現代新陶藝思潮衝擊下,追求形象美學表現,打破傳統造型,在釉藥上追求突破、表現,以不對稱裝飾或塑雕的技法為煤介,勇敢表現自我追求。(2)1990-1999年是台灣壺成熟期,百花齊放、百家爭鳴,陶壺家以李幸龍、范仲德、潘俊任、吳金維、古川子、劉世平等為代表。陶壺陶藝家在創作風格以形象美學與茶器功能並重,也盛行不對稱藝術手法,並將異媒材與陶相互融合,並加入中國元素

、圖騰與色彩。(3)2000-2015年是台灣壺的復興期,是台灣壺走出台灣走向大陸與世界各地的前鋒,陶藝家以卓銘順、許旭倫、張山、游正民、劉福先、許水源等人為代表。作品創作風格是材料、式樣、窰燒方式呈現多元化;使用複合式設計,一壺多功能,藝術手法常使用原住民圖騰、台灣當地的地標、有濃厚本土意識,也採用工業設計理念,將壺器變成好玩公仔或遊戲機器人壺,作品呈現強烈時尚與現代感。2008年鶯歌陶瓷博物館舉辦金壺奬,加上兩岸三通,兩地人民與單位往來頻繁。台灣壺在大陸茶器市場逐漸打開知名度,藉由淘寶、京東等通路,或由天仁茗茶集團及大陸各省茶藝博覧會與台灣陶藝學者行走於大陸大學講學的擴展下。台灣壺人文內涵

、文化創意呈現多元化,深耕於兩岸土地上,也為台灣壺開創一片屬於自己的天空。

九歌105年童話選

為了解決捏陶材料 的問題,作者王淑芬 這樣論述:

歡喜巫婆討厭獨自過年,居然擺攤賣棉花貓,要讓大家忘記過年;應該要協助許願龍實現人們願望的食字鹿,這次吃掉的文字不知道為什麼竟有澀苦的味道?什麼?!紙摺出的小男孩,居然會動還會說話;稀奇稀奇真稀奇,時間也可以當成禮物送、平凡普通的鉛筆也可以修煉成精,原來童話世界無所不能! 主編王淑芬和三位小主編林咨邑、莊蕙瑄、劉奕萱共同選出二十二篇精采童話,兼具成人與兒童的觀點,收錄愛說故事的校長傅林統,和最受小讀者喜愛的王文華、林世仁、岑澎維、鄭宗弦、周姚萍等作品,不只有抒情溫馨、幽默有趣,還有充滿哲學深意的童話,本年度更收入台灣較少以科幻為主題的童話,增添閱讀視野。讓孩子邊讀童

話邊思考,滿足閱讀的渴望和想像的欲望,遨遊在童話的世界。 本屆「年度童話獎」由賴曉珍〈紙男孩〉獲得。 童話是自由的,它可大可小,可長可短,可方可圓,可可愛可詼諧。童話也有它的責任,好的童話必須好看,並具有閱讀後被思考的延伸意義。 ──賴曉珍 本書特色 ★年度童話獎由賴曉珍〈紙男孩〉獲得。 ★由大主編王淑芬和三位小主編林咨邑、莊慧瑄、劉奕萱的從各大報刊雜誌及各地方文學獎得獎作品中,共同精選105年度好看又有趣的童話,兼具成人和孩子的觀點。 ★搭配細緻動人插圖,更添加閱讀童話作品的趣味。

沒有去過的地方—馬郁芳創作論述

為了解決捏陶材料 的問題,作者馬郁芳 這樣論述:

摘 要身為一個當代的排灣族人,面對傳統文化與當代生活的並存、共融、甚至是衝擊狀態,相較於如何適切地找到其中的平衡,筆者思索更多的是,如何恢復自身與傳統文化之間的關係。如果把個人的生命,當作一趟探索文化旅程的支點,而藝術創作就是探究傳統文化的媒介之一,而本文試圖以第三人稱論述,以旁觀的視角,觀看筆者在個人生命與傳統文化所交織的各種狀態中如何自我定位,而所謂的「傳統文化」,筆者想像它就猶如一個「沒有去過的地方」,並藉由此發想,透過創作的模式提出個人的詮釋。傳統文化對於當代排灣族人們而言,是華麗與迷人的總和,如神話般讓人無法忽視。族人們藉由生活中各種的儀式性,進入傳統文化脈絡下的生活經驗,試圖貼近

祖先所經歷的年代與最純粹的精神。儘管世代不斷更迭,「沒有去過的地方」依舊神秘,排灣族人仍然在這趟沒有地圖的探索旅程中,努力學習「更像排灣族」,抑或是「更像自己」。本論述分為五章:第一章 緒論:透過研究動機、研究目的、研究範圍、研究方法,以自身的生命經驗與創作發想之關係概述全文。第二章 學理基礎與創作相關文獻、藝術家:探討個人創作語彙中,相關藝術流派與藝術家作品影響。第三章 創作發想與過程:以部落日常中的個人創作過程與所處環境的探索。第四章 作品分析與詮釋:試圖分析傳統文化、社會氛圍、在地觀點及日常生活於個人創作發展的影響。第五章 結論:整合個人創作媒材與表現形式上的選擇與階段性創作脈絡的發展。