新店 租 倉庫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦帥學富寫的 國民革命北伐抗戰回憶錄:五車書室見聞 和姚瑞中,LSD的 海市蜃樓V:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自獨立作家 和田園城市所出版 。

國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 金家禾所指導 林俐汝的 迷你倉住宅外部性之研究—以臺北市為例 (2019),提出新店 租 倉庫關鍵因素是什麼,來自於土地使用分區、外部性、迷你倉。

而第二篇論文國立陽明大學 科技與社會研究所 楊弘任所指導 王志弘的 多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯 (2017),提出因為有 都市治理、治理術、運輸社會學、移動力、技術政治的重點而找出了 新店 租 倉庫的解答。

國民革命北伐抗戰回憶錄:五車書室見聞

為了解決新店 租 倉庫 的問題,作者帥學富 這樣論述:

【第一手史料 珍貴重現】 本書記載國民軍少將帥學富從民國十三年加入國民軍參與北伐剿共,到「九一八」事變東北淪亡、「一二八」松滬會戰、「七七」事變的抗日戰爭,再到播遷來台的詳細經過。包括共黨欲利用中山艦謀反叛變的三月二十日事件,北伐時期共黨濫用獨攬政治部的機會奪權滲透,「八一三」淞滬血戰與台兒莊大捷後共黨混入利用抗戰的奪權陰謀等。書中對於每一場大小會戰的始末經過、進退路線、影響所及均有詳細記載,俱為作者親身見聞記錄,是研究民初史實不可或缺的珍貴史料記錄。 本書特色 ★珍貴史料完整呈現,本書詳細記載作者軍職時期,從北閥到剿匪抗日的詳細經過。 ★海軍上將

桂永清的莫逆之交、蔣中正麾下的抗日剿匪名將──帥學富少將,四十多年國民軍歷史的第一手見證。

迷你倉住宅外部性之研究—以臺北市為例

為了解決新店 租 倉庫 的問題,作者林俐汝 這樣論述:

「自助儲物空間」迷你倉為2008年開始出現於臺灣的產業,提供使用者以彈性方式承租小型倉儲空間儲放物品。2016年起「自助儲物空間」迷你倉發生儲物安全相關問題與爭議,使政府開始重視產業,現行各縣市都市計畫中對於「自助儲物空間」迷你倉之土地使用分區管制規範嚴謹度不一,顯示各地方政府定義產業外部性標準不同。本研究範圍選擇以臺北市為例,為了解「自助儲物空間」迷你倉外部性,對於三家不同客群定位與經營類型之迷你倉業者進行訪談,包含:「自助儲物空間」傳統固定式櫃位迷你倉及「非自助儲物空間」新型態迷你倉比較其外部性及經營差異性;並針對「自助儲物空間」迷你倉之附近居民共發放107份問卷。根據訪談分析及問卷調查

結果,評估「自助儲物空間」迷你倉外部性。在問卷調查方面,本研究發現大部分附近居民認為「自助儲物空間」迷你倉並無產生過大負面外部性且根據屬性分析不具有鄰避效應特性,但對於儲物安全方面仍存有疑慮,應加強外部性內部化相關措施降低風險;深度訪談結果,了解各類型之外部性及處理方式,而「非自助儲物空間」新型態迷你倉兼具儲物安全及因應社會科技應用趨勢,可為「自助儲物空間」未來經營參考方向。在土地使用分區規範,現行法令僅以「自助儲物空間」進行單一規範,並未考量到產業客群定位具有「個人或家庭類型」與「商業類型」差異,未來應可朝向更細部土地使用分區規劃,兼顧使用者近便性與業者經營權益。

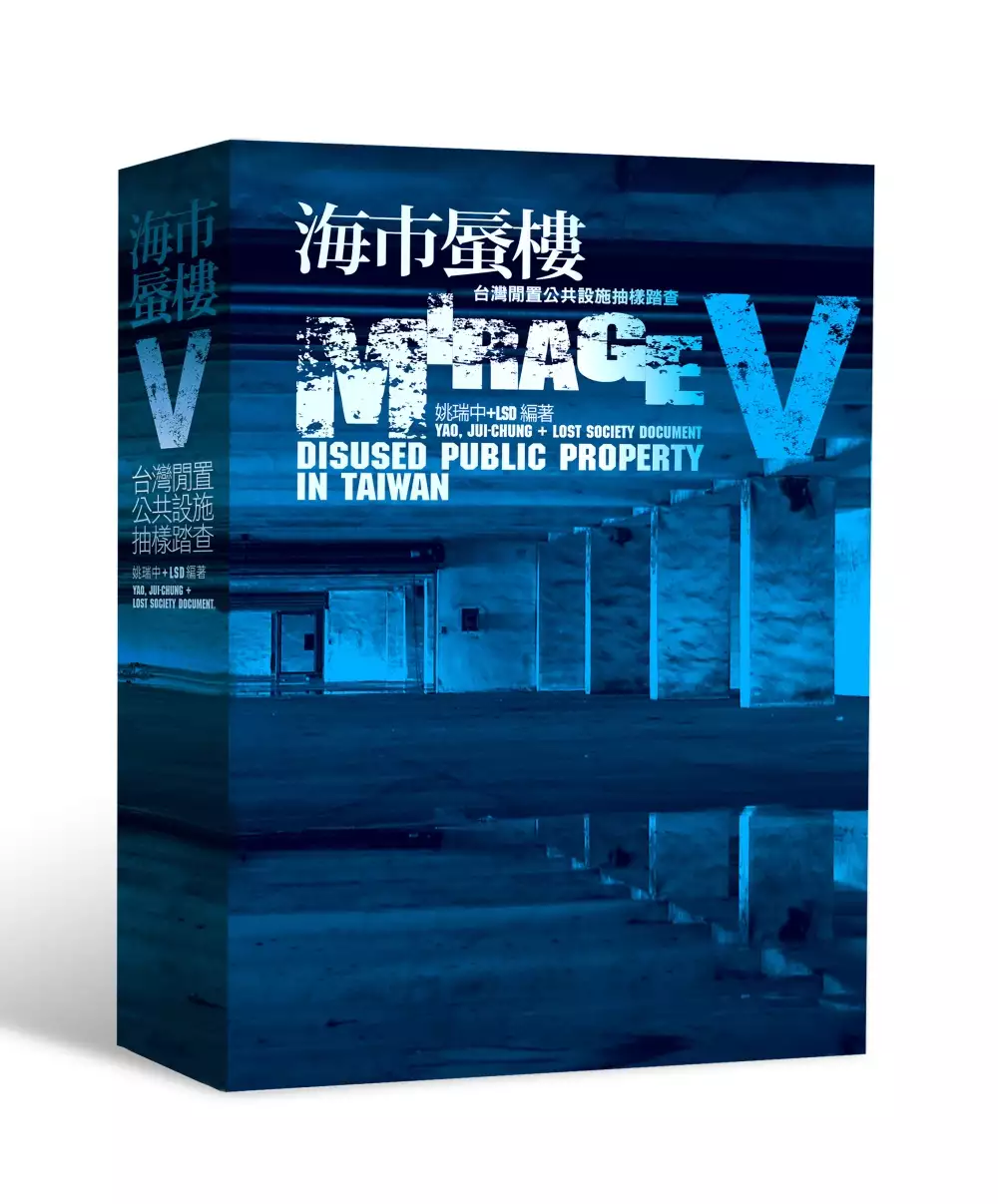

海市蜃樓V:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決新店 租 倉庫 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第五集 揭露全台100座閒置公共設施 台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,俗稱「蚊子館」。它們多半來自錯誤政策,政府以擴大內需、拉近城鄉差距為由,在錯估使用率、規劃設計不良的情況下,遍佈全國。本計畫由藝術家姚瑞中與學生們組成的「失落社會檔案室」執行,每屆選出一百件花費巨資興建的閒置公共設施,號召學生一起以文字與現場攝影紀錄,並集結為《海市蜃樓》系列著作,至今已踏查超過五百件案例。 「『政商合肥台灣瘦,黑白常熟寶島荒』的呈堂證據,當是矗立於各縣市的蚊子館。幾乎每一棟蚊子館,都至少牽連一個大弊案,雖證據昭昭、無容狡賴,卻少有人願意挖掘

真相,坐任政商繼續合肥,縱容黑白兩道繼續熟絡且交相賊;但在轉型正義的相關討論中,幾無追查蚊子館弊案的聲音。」──高永謀/作家 聯合專文推薦(按姓名筆劃序排列) 呂岱如/台北當代藝術中心總監 林志明/國立臺北教育大學藝設系教授兼系主任 侯淑姿/藝術家、國立高雄大學創意設計與建築學系專任助理教授 高永謀/作家 黃舒屏/2015亞洲藝術雙年展策展人 陳伯義/攝影師 董冰峰/策展人與製作人 賴香伶/前台北當代藝術館館長

多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯

為了解決新店 租 倉庫 的問題,作者王志弘 這樣論述:

本研究以基礎設施化之物質政治為取徑,探討當代城市的構成與轉變,並展望都市實踐的新方向。作者將城市界定為「多重基礎設施化的拼裝體」,並結合社會、技術與空間分析,將基礎設施化展開成為一個多層次的分析場域,以凸顯社會與物質的共構。社會分析方面有結構傾向、治理體制及實作網絡;技術分析方面有系統動量、部署/缺口,以及轉譯方案;空間分析方面,則有領域化、紋理/節奏,以及縐摺。社會、技術與空間分析乃相互為用、彼此疊合,但有各自的邏輯。為了示範基礎設施化的多層次分析,並與批判的政治經濟學、傅柯派權力分析,以及科技與社會研究(特別是行動者網絡理論及大型技術系統論)對話,作者以台北市的道路發展與交通治理為例,採

取多重個案的研究設計,分別探討多重基礎設施化的不同層面。本研究資料來源,取自官方規劃報告、統計資料、議會公報、新聞報導、田野觀察及訪談。作者首先以台北市中華路一段為例,說明道路空間生產在視線權力與空間修補引導下的彈性:在格網與圓環的基礎上,增添平交道、高架道路、天橋及地下道,以迄軌道運輸的地下化。但始於城牆設置的穩定方位格局,則彰顯了物質僵固性。視線權力、空間修補和僵固性,實為道路之物質政治的不同面向。其次,追求移動速率而引致風險的機動車城市,必須有分流化、保險化、監測化及合宜主體化等物質配置以保障安全。這些物質部署在生命政治與死亡政治之間,鋪展出韌命政治,但也引起爭議,例如測速照相機及其反制

設備之間的攻防。第三,1980年代以降交通危機深化導致的技術系統缺口,促發了各種道路轉譯方案,公車專用道便是一例。但道路轉譯方案的成效,須接合於道路交通形勢及都市政治形勢。轉譯方案能否奏效,往往以基礎設施化之部署為要件,但不同物質的作用仍取決於形勢。第四,相對於官方道路治理的領域化及僵滯紋理,四處漫溢的機車穿梭、街頭市集的彈性挪用,以及「自然」萌生的縐摺實作,則促成黏性紋理的浮現,甚而形成再領域化的轉譯動力。最後,作者考察歷史保存與道路規劃之間的爭議,藉此反思替代性都市實踐的可能。對抗拆遷史蹟而集結的保存運動,若能拋卻本真性的物質僵固性,轉而在參與都市治理、關注生活紋理的條件下,將文化塑造為另

類基礎設施化(生活支持網絡),則可能改變都市拼裝體的型態和意義。再者,權力與權利之基礎設施化的觀點,也有助於結合城市權與公民科學的倡議,開啟都市的物質政治。