昭和園仁武的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金子展也寫的 遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查 可以從中找到所需的評價。

國立中正大學 中國文學研究所 蔡榮婷所指導 謝智光的 謝潤德寺廟建築設計之人文脈絡研究 (2019),提出昭和園仁武關鍵因素是什麼,來自於謝潤德、寺廟建築、臺灣佛教、宮廟信仰。

而第二篇論文國立臺南大學 文化與自然資源學系碩士班 張靜宜所指導 高維祥的 水利與聚落的消長 - 以日治時期鳳山街為例 (2015),提出因為有 下埤頭街、鳳山街、曹公圳、鳳梨罐頭的重點而找出了 昭和園仁武的解答。

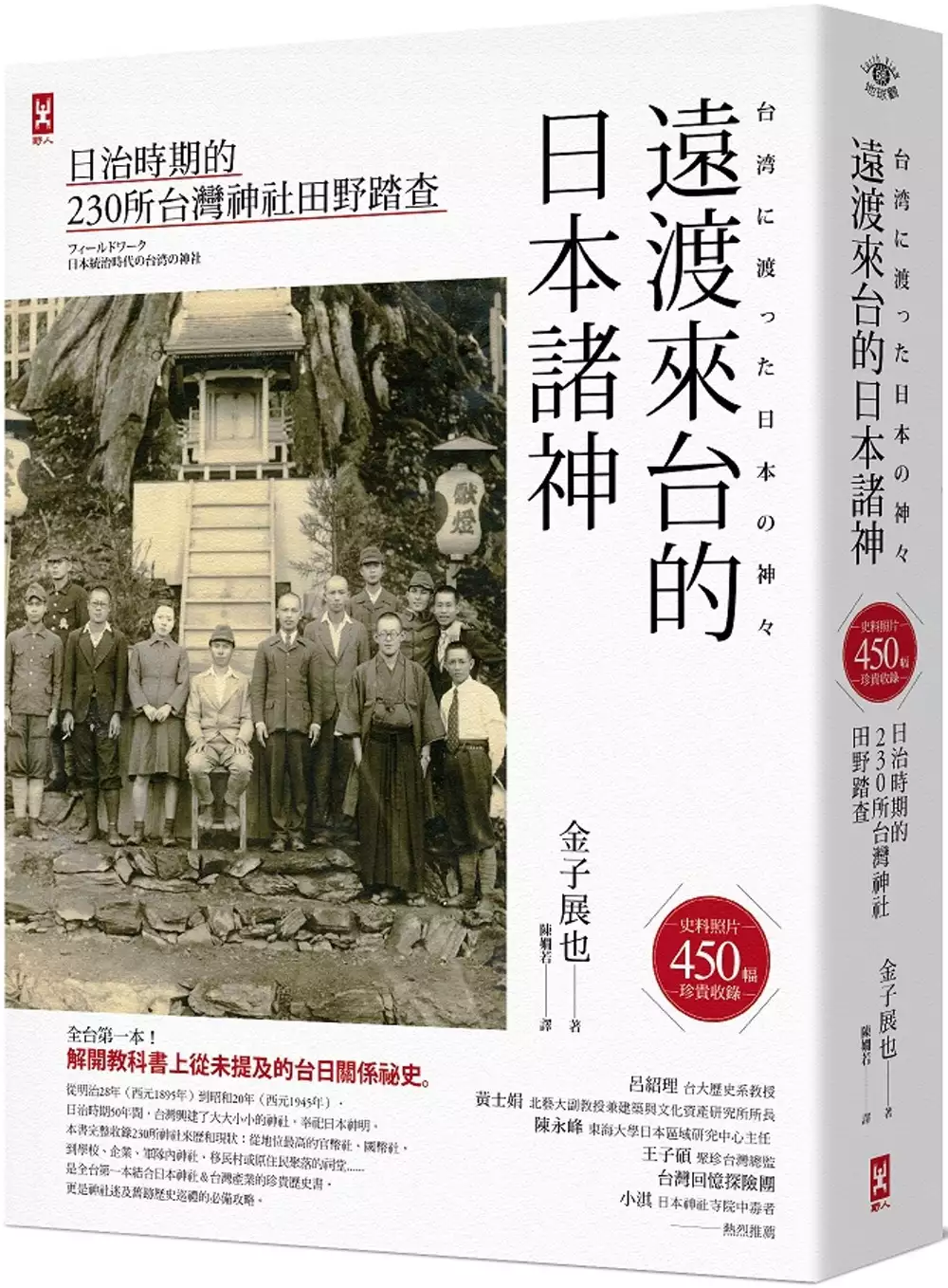

遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查

為了解決昭和園仁武 的問題,作者金子展也 這樣論述:

最強田野調查! 神社VS產業,還原台灣50年近代史。 ★全台第一本,從台灣在地日本神社探究日治歷史的調查記實。 ★450幅史料照片珍貴收錄。 ★耗時15年,查找超過400所,作者親自走訪並考證梳理全台從南到北230所,日治時期建造神社其來歷和現狀。 從明治28年(西元1895年)到昭和20年(西元1945年), 日治時期50年間,台灣興建了大大小小的神社,奉祀日本神明。 本書完整收錄230所神社來歷和現狀:從地位最高的官幣社、國幣社,到學校、企業、軍隊內神社、移民村或原住民聚落的祠堂...... 是全台第一本結合日本神社&台灣產業的珍貴歷史書, 更是

神社迷及舊跡歷史巡禮的必備攻略。 歷史可以從很多角度審視,透過「神社」這樣的宗教設施與思想觀念,引領我們深入了解,台灣日治時期神社與產業和社會所產生密切的關連。 金子展也先生派駐台灣工作後,從2002 年開始愛上台灣神社調查,耗時15 年光陰,從南到北查找超過400 所神社,除了親自走訪考證梳理出230 所神社(其中203所為台灣總督府認定),更蒐羅各時期的歷史文獻、學術論文、報社新聞、風景明信片、老照片⋯⋯一步一步建構並還原當時官營事業中的林業、半官營事業的水力發電、公賣事業的樟腦、酒廠、製鹽,以及民間事業的製糖業與礦業(黃金與煤)等各產業的部分珍貴歷史。 【一定要了解的台

灣神社12問】 (1)到底建造了多少座神社? (2)神社是在什麼樣的社會狀況下,選在什麼地點建設? (3)為什麼許多神社沒有得到總督府認定? (4)為什麼部落神社或企業神社能夠成為總督府的認定神社? (5)供奉的是哪些祭神?有什麼必然性? (6)為什麼台南州斗六郡建設的神社特別多? (7)為什麼原住民部落建造了那麼多神社? (8)戰後如何處理神社?此外,隨著戰爭結束,「御靈代」如何處理了呢? (9)為什麼近年來那麼積極的保存、修復、復原神社? (10)神社社殿何時改作忠烈祠使用?又在何時改建他用? (11)神社是被什麼人拆除,拆除的原因是什麼?

(12)為什麼台灣留下大量的神社遺構和遺物? 名人推薦 ★呂紹理(臺大歷史系教授) ★黄士娟(北藝大副教授兼建築與文化資產研究所所長) ★陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) ★王子碩(聚珍臺灣總監) ★台灣回憶探險團 ★小淇-日本神社寺院中毒者 熱烈推薦

謝潤德寺廟建築設計之人文脈絡研究

為了解決昭和園仁武 的問題,作者謝智光 這樣論述:

第二次世界大戰後,臺灣本土佛教與宮廟信仰逐漸發展,對社會具有穩定的作用。日治時期至東京法政大學工業學校就讀建築科的臺灣客家人謝潤德(1918-1995),返臺後在中國石油公司嘉義溶劑廠服務、並考取建築師執照。謝潤德在因緣際會之下結識能元(1884-1964)、妙果(1884-1963)、廣欽(1892-1986)、懺雲(1915-2009)、智道(1927-2016)、會性(1928-2010)、星雲(1927- )、李炳南(1890-1986)、朱斐(1921-2015)等法師居士,開始參與佛教活動,其中最重要的是設計寺廟建築。本論文以謝潤德為觀察點,梳理其生平信仰及寺廟建築設計,結合書面

文獻與田野調查,探索謝潤德寺廟建築設計裡的人文脈絡。1960-1987年,謝潤德設計了36座寺廟,較著名的有高雄佛光山寺、苗栗淨覺院、南投蓮因寺、嘉義義德寺、臺中慎齋堂、苗栗玉清宮、苗栗靈洞宮等。綜觀謝潤德的寺廟建築設計,受到日本、中國、臺灣傳統建築的風格以及客家人質樸性格的影響,結合新舊建材、引進西式潮流到設計當中,致使這些寺廟融會了傳統建築與新時代的設計美學。本論文從彙整史料中觀察臺灣寺廟建築在戰後逐步演化的軌跡,見證了臺灣在宗教、經濟、建設、文化等層面的進步,也側面看出建築師與寺廟建築的緊密關係。對照謝潤德的個人生平與信仰,從事寺廟建築設計不但是一份事業,這份設計工作也滋養了謝潤德的精神

生命;謝潤德以建築師、佛教徒的雙重身分,亦展現了佛教居士的信仰與奉獻精神。本論文的研究體現寺廟建築設計在臺灣戰後佛教史上的重要性,對宗教史研究與記錄打開新的視野。

水利與聚落的消長 - 以日治時期鳳山街為例

為了解決昭和園仁武 的問題,作者高維祥 這樣論述:

清領時期的曹公圳,為當時鳳山縣境內最大的水利設施;其中開鑿時間較早的曹公舊圳,灌溉流域為鳳山新城以及新城西南一帶的地區,主圳路從九曲堂引水,流至鳳山新城,並在此處圍繞新城一圈之後,再往西南方分流出分佈於田園當中的水圳網絡。本文欲探討曹公圳起始之處的鳳山區,在曹公圳興築前後,所發生的變化;一般而言,水利開發對於土地開墾有顯著的效益,是否對於鳳山區也有同樣的效果。 本文以鳳山區的歷史脈絡為背景,加入曹公圳在各階段的發展情形,將兩者結合,瞭解曹公圳、鳳山區所經歷的轉變以及之間的關聯;以清領時期、日治時期作為第一階段與第二階段的分野,再將日治時期以大正九(1920)年行政區劃改制後的「鳳山街」,即

今日鳳山區行政區界的雛形,作為第二階段與第三階段的分界;期望找出水在鳳山區的歷史脈絡中所扮演的角色。 「下埤頭街」可說是鳳山區的發展之始,至今仍是鳳山區最繁榮熱鬧的區域;下埤頭街興起的原因有二,首先,在聚落的形成條件當中,首要的就是「水」,當時的柴頭埤,擁有豐沛的水源,下埤頭街便是聚集於此處的市集所發展出的聚落。其二,良好的交通條件;清領時期鳳山縣有兩個主要平原,以下淡水溪為界,以西為鳳山平原,以東為屏東平原,屏東平原素有臺灣糧倉之稱,清領時期便是如此。曹公圳做為鳳山區內的「水」,型塑了鳳山的樣貌,卻也同時限制了鳳山的發展;少了水,不會有今日的鳳山區,然而,多了水,使得鳳山區成為了高雄市的鳳

山區。