沙布列布列塔尼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦下園昌江,深野知比呂寫的 法國鄉土甜點的經典本色:118道歷久不衰的地方及家庭糕點故事 和劉星辰,音渭的 後印象派浪子高更:〈黃色的基督〉、〈經過海中〉、 〈布列塔尼的風景〉捨棄世俗與文明生活,逃向原始野性並充滿藝術和美的天堂都 可以從中找到所需的評價。

另外網站幼儿启蒙故事100篇经典也說明:有一次,青蛙坐在河边的一块红沙石上,正“刮刮刮刮”地叫起来的时候,癞蛤蟆就走 ... 有个士兵是布列塔尼人,常常给孩子们讲述有关自己老家布列塔尼的 ...

這兩本書分別來自日出出版 和崧燁文化所出版 。

國立臺灣大學 地理環境資源學研究所 洪伯邑所指導 陳思安的 全球與在地的擺盪:寮國咖啡在台灣的在地化想像 (2018),提出沙布列布列塔尼關鍵因素是什麼,來自於寮國、台灣、咖啡、在地化、風土。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 張峻嘉所指導 陳怡婷的 二林契作農村的轉變--以葡萄、紅龍果為例 (2014),提出因為有 二林、葡萄酒、紅龍果、地話、壟斷地租的重點而找出了 沙布列布列塔尼的解答。

最後網站法朋蛋糕菜單做法 - hindsatp.online則補充:... 巧克力與核桃,提供不同層次的口感,整體相當不錯大桔大利$200 金桔慕斯咖啡巧克力奶酪香草鳳梨香橙沙布列海綿蛋糕過年時候這外型真的太討喜囉!!

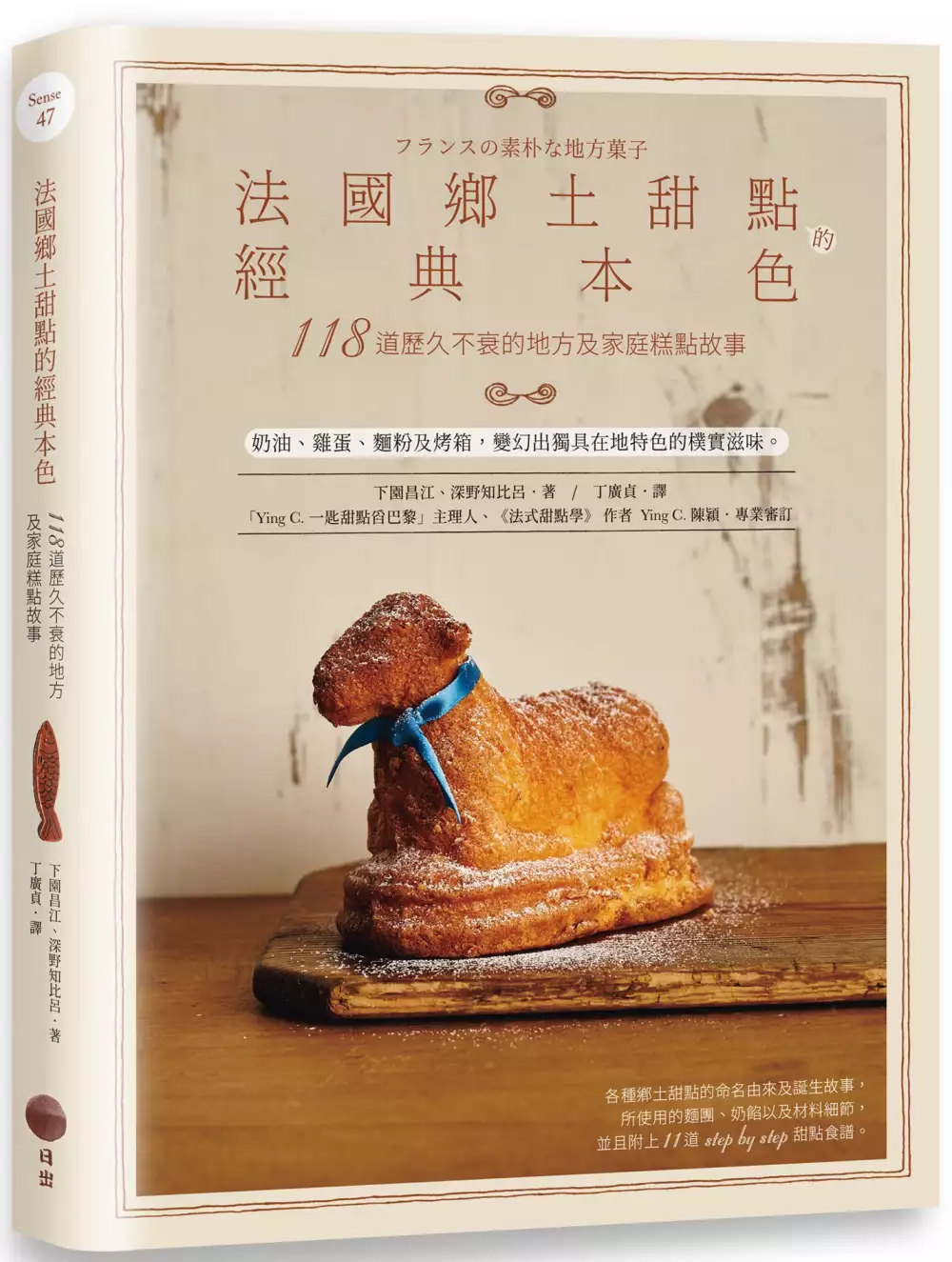

法國鄉土甜點的經典本色:118道歷久不衰的地方及家庭糕點故事

為了解決沙布列布列塔尼 的問題,作者下園昌江,深野知比呂 這樣論述:

走出巴黎,探訪法國各地區的甜點風土歷史故事, 記錄這些深植人心,飽含質樸底蘊的日常美味。 各種鄉土甜點的命名由來及誕生故事, 所使用的麵團、奶餡以及材料細節, 並且附上11道step by step甜點食譜。 ★臉書粉專「Ying C. 一匙甜點舀巴黎」主理人、《法式甜點學》作者Ying C. 陳穎.專業審訂 ★從人文、歷史角度認識「真正的」法式甜點 ★遊遍全法各地區,掌握各區地理位置、歷史地位、飲食文化特徵 ★馬卡龍、可麗露、達克瓦茲⋯⋯台灣人也熟知的法式甜點起源故事 ★每款甜點皆列出類別、誕生背景,所使用的麵團或麵糊、奶餡、醬汁及裝飾以及材料名等資訊 ★法國

鄉土甜點小常識專欄補充更多小知識:因地區而異的馬卡龍、以布里歐麵團為基礎的鄉土甜點、甜點模型介紹、法國的節慶與甜點 ★11道step by step甜點食譜,搭配清楚步驟照片,讓人躍躍欲試 提到「法式甜點」,想必許多人腦海裡浮現的,是裝飾華麗、外型吸睛的精緻甜點。事實上,在法國許多地方,人們所吃的甜點,大多是使用手邊即可取得的奶油、雞蛋與麵粉等食材,簡單以烤箱出爐的樸素甜點。 ——以陶器烘烤的「咕咕洛夫」,僅以杏仁、糖粉裝飾 ——充滿奶油香氣的「布列塔尼奶油餅」,甜甜又鹹鹹 ——油炸泡芙麵糊再灑上砂糖,法文名叫「修女的屁」 ——品嘗「『對話』糖霜杏仁奶油派」時會發出

咔滋咔滋的聲音 ——「瑪德蓮」的誕生,源自一場宴會廚房的臨陣代打 這些沒有過多華麗裝飾的樸質點心,其實有著超越外表的歷史及淵源,各個皆有其深奧的故事。而其純粹實在的滋味,也歷經時間的考驗,人氣絲毫不減,出現在法國人的日常生活之中,長長久久陪伴、撫慰著人們。 兩位作者走訪法國境內各地區,為讀者精心挑選了118道經典鄉土甜點,除了介紹其背後的歷史與地方淵源,與節慶、習俗、宗教之間的關聯,還有使用的材料、手法等資訊,對於喜愛甜點的人來說是充滿視覺、知識與趣味的多重享受,也能在享用各款法式甜點或點心時更增加樂趣。 書末作者提供了11道經典鄉土甜點的製作食譜,都是在自家廚房就有辦法

做出來的樸實美味,也推薦給讀者自行動手做做看。

沙布列布列塔尼進入發燒排行的影片

翔太の卡將的廚房日記實體料理烘焙課程&線上課程表及詳細介紹

http://nancyskitchenbaking.blogspot.com/2021/04/blog-post.html

線上課程總覽

https://nancyskitchenbaking.blogspot.com/2021/05/blog-post.html

翔太の卡將的廚房日記 【線上付費課程】

【卡將的居家烘焙日記 | 經典伴手禮暖心出爐】

4道經典餅乾+4道療癒甜點,一次課程學會8種點心

🔻YOTTA 線上課程 詳情說明與報名往這裡🔻

https://www.yottau.com.tw/course/intro/995#intro

✔️經典餅乾品項:

蘭姆葡萄夾心餅乾、雪茄餅乾、帕達諾起司布列塔尼酥餅、檸檬雪球

✔️療癒甜點品項:

鳳梨檸檬達克瓦茲、檸檬小蛋糕、焦糖堅果塔、珍珠焦糖迷你泡芙

【線上課程Vol.3 北海道乳酪甜點專修班】

紐約乳酪條、北海道半熟乳酪塔、北海道乳酪燒

🔻課程說明&報名表單🔻

https://docs.google.com/forms/d/1fYpChu74FAZqkQirCTJPjz36mKZslPzaH8776zsUZbk/viewform?edit_requested=true

.

【線上課程Vol.4 開啟明日之巧克力甜點課程】

覆盆莓巧克力慕斯&巧克力鮮奶油蛋糕

🔻課程說明&報名表單🔻

https://docs.google.com/forms/d/10So-3YwEN8rCmf1xooa_hh78qz7gdj6C4qUodLq6NLQ/viewform?edit_requested=true

【線上課程Vol.5 巧克力沙河蛋糕】

🔻課程說明&報名表單🔻

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK4EIaezRj2He89daLOBc2HbHGMlY8gszyEjCFOshvQaKJDg/viewform

翔太の卡將的廚房日記

FB: https://www.facebook.com/NancySKitchenBaking

IG: https://www.instagram.com/nancy.s.kitchen

blog:http://nancyskitchenbaking.blogspot.com

#線上課程永久觀看學習

#小紀老師佳芳老師

#廚藝烘焙課程

全球與在地的擺盪:寮國咖啡在台灣的在地化想像

為了解決沙布列布列塔尼 的問題,作者陳思安 這樣論述:

由於對工業食物系統的不信任及全球食物供應系統的反動,自1980年代開始,西方興起農業食物在地化實踐與研究。為了回應和解決全球化食物生產有可能帶來的疑慮及問題,農業食物系統轉向在地,強調地方在食物生產過程中的重要性,透過直接市場或是產地認證等方式銷售的產品,農業食物的生產與消費被劃定在一個具有封閉邊界的特定區域內,另類農業食物網絡也因此成為了主要的討論方向。然而,對於長期被定位為經濟作物生產的咖啡和可可等類農作來說,在地的直接生產與消費的討論並不適用,可是在咖啡的發展歷程中,對於在地的追求卻同樣出現在近期的消費轉向之中。在2000左右開始的第三波咖啡浪潮中 (The third coffee

wave),咖啡消費者從對於連鎖咖啡產業的熱愛,轉而以追求特殊產地的精品咖啡 (Specialty Coffee,亦譯為特色咖啡),強調的是咖啡因其種植的產區不同,導致在咖啡生長的過程中,會受到不同的氣候、海拔、土質及栽種方式等影響,生產出的特殊咖啡豆;換句話說,咖啡的消費模式,已經從以往對於商業配方豆的信任,轉而討論起地方對於咖啡的影響,消費者在購買過程中,不只是從口感及氣味上認識咖啡,更關注於咖啡生產的在地樣貌及勞動過程 (Taguchi,2012)。本研究透過寮國的咖啡在地生產,及其在台灣的消費為例,重新思考「在地」在寮國咖啡中所代表的內涵。在寮國,標榜在地的寮國咖啡,其生產已經是一個跨

尺度的過程,從殖民地遺產到現代加工技術跨區域的轉移正在互相拼裝出新的寮國咖啡的樣貌。然而,在台灣消費方面,這種跨尺度的過程已被靜音,生產者利用「原始」、「自然」及「傳統」的圖像來重新包裝寮國咖啡,此外,在寮國當地的銷售者,在販售寮國咖啡時,也試圖結合其殖民歷史,創造出以地方為出發的「風土」(Terroir) 咖啡論述,藉以強化寮國在地對咖啡所帶來的特殊性。因此,我透過分析寮國咖啡品牌是如何被政府、企業重新形塑,並再現給消費者的過程,和實際在咖啡產地所見到的樣貌結合,表現出寮國咖啡從生產到消費都脫離不了跨尺度的政治經濟運作,所謂的地方糧食生產和消費的過程中,事實上是涉及多尺度聯繫和政治因子,這也

使得「在地」的意義和經驗被複雜化,此外,在銷售端不斷建構風土與精品咖啡和寮國咖啡之間的必然性時,有可能因此而忽略了當地勞動所必須面對的困難與掙扎。

後印象派浪子高更:〈黃色的基督〉、〈經過海中〉、 〈布列塔尼的風景〉捨棄世俗與文明生活,逃向原始野性並充滿藝術和美的天堂

為了解決沙布列布列塔尼 的問題,作者劉星辰,音渭 這樣論述:

拋下世俗,追尋原始生活 流浪的異鄉人╳極具爭議的天才畫家 〈我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?〉 「我再也畫不出更好的,有同樣價值的畫了。」 若用一句話形容高更的藝術,那會是──「尋找心中的夢」。 身為與梵谷、塞尚並稱為後印象派三大巨匠,他追求的是帶著色彩和畫筆,遠離喧囂的人群,在藝術的天地中奮鬥,這幅畫是高更畢生創作的集大成者。 高更的藝術創作生涯充滿了冒險與傳奇。 藝術的獨特性展現在表現形式上,這種表現便是藝術家思想的呈現。 ▎〈布道後的幻象〉(Vision après le sermon) 藝術是一種抽象,人們是在面對自然而浮想聯翩時,從

自然提取這種抽象的。 一群布列塔尼農婦在聽完布道之後,眼前出現了《聖經》中「雅各與天使摔跤」的幻象。西元一八八二年二月,高更踏上了阿旺橋的土地,高更及其追隨者們在阿旺橋的理念討論和繪畫實踐漸漸促成了 「綜合畫派」,他對主觀直覺和內心投射的強調,背景和對象中大量使用虛幻和神祕的元素,讓他披上了鮮明的 「象徵主義」特徵。 ▎〈畫向日葵的梵谷〉(Le Peintre de Tournesols) 兩顆巨星相撞──他是隨時可以爆發的火山,而我的內心也是翻騰的沸水。 高更在阿旺橋與他的追隨者們探討繪畫時,認識了梵谷,他們兩人都不追求空間的縱深感,在用色上也有某種程度上的相似之處,但當在

藝術見解上出現糾紛,他們兩人便如同針尖對上了麥芒,互不妥協,在兩人的衝突中,甚至發生了「割耳事件」,自此兩人互無往來。 ▎〈死亡的幽靈在注視〉(Manao tupapau) 女孩俯臥在床上,勻稱健美的軀體長長地伸展著;她的臉向外側著,半露出一部分,表情驚恐,床腳邊,側坐著一個奇怪的人,形狀恐怖。 眼前的少女是如此純潔,如此天真,她眼神中的惶恐驚嚇卻又是多麼豐富!她彷彿看見了死者的靈魂,又好像是被靈魂所注視。這幅畫彷彿瞬間而永恆的電影鏡頭,兼具了劇本和音效:起伏的視平線和諧流淌,跳動的黃色和紫色以及微綠的閃光如同樂章中輕鬆的頓音。故事包含了黑夜與白晝,講述著活人靈魂與死人靈魂的銜

接。 ▎〈你何時結婚〉(Quand te maries-tu) 高更彷彿一條涸澤之魚,在乾渴許久後被重新放歸大海,在大溪地的原始風情中盡情呼吸暢遊,屬於大溪地的他熱愛這裡原始淳樸的氣息。 西元一八九一年,經過近兩個月的航行,高更終於到達了天堂大溪地,旖旎的熱帶風光和純樸的生活讓高更在藝術上的靈感也迸發出來,在此地以當地女性為主題,繪製出了一系列名作。畫面背景以綠、黃和藍色構成,主角為分別穿上傳統服飾與西式服裝的大溪地當地女性。 ▎〈我們從何處來?我們是誰?我們往何處去?〉(D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous

?) 在臨終前,我已經把自己的全部精力都投入到這幅畫中了! 整整一個月,高更一直處在難以形容的癲狂狀態之中,晝夜不停畫著這幅畫。人類一直在追尋關於自身的真相,卻永遠無法真正得到答案。高更,在經歷了一生的苦難和折磨,決心回歸天國時,再一次問出了這個振聾發聵的問題:「我們從何處來? 我們是誰?我們往何處去?」 追尋對原始古樸生活的夢,高更的畫反映自己對這種生活的炙烈感情,而越來越多展現出明顯的象徵主義色彩,啟發了日後的「納比派」和「野獸派」。 本書特色 高更是一位在藝術領域獲得多方面成就的藝術家。他善於客觀的色調賦予主觀的感覺,用色彩明確傳達出畫家的感受。以色彩來表達在大

溪地的體悟與內心的感受,不會僅憑視覺的刺激而流於膚淺。那些濃烈的色澤給人的印象並非拙劣的對比,而是舒適的協調。本書將詳細為讀者介紹印象派畫家高更的一生。

二林契作農村的轉變--以葡萄、紅龍果為例

為了解決沙布列布列塔尼 的問題,作者陳怡婷 這樣論述:

彰化縣二林鎮為全台農村酒莊密度最高的鄉鎮,在其葡萄酒產業的發展過程中,藉由與「臺灣省菸酒公賣局」進行葡萄契作,累積種植技術並成為台灣種植釀酒葡萄的主要產地。在專賣制度廢除後,政府開放民間製酒並推行農村酒莊,二林因其契作歷史背景,當地農會積極推行葡萄酒產業,發展之初前景看好,甚至欲將二林打造為台灣葡萄酒鄉。然而榮景盛行不久,紅龍果作物便取代了葡萄酒產業的發展,成為二林最主要果樹作物。故本研究借用地話(Terroir)的概念來作為分析的觀點,企圖瞭解二林契作農村為何經歷各種作物轉種而常有變遷,無法成為一個具有強烈土地依附的在地認同進而形成穩定的農村景觀。研究發現造成二林契作農村的改變除了來自外在

政策直接影響農村地景的劇烈改變外。透過地話概念的分析,發現,二林農民無論對葡萄酒產業或紅龍果的意識主要建立在對「人的認同」及對無地性的「物認同」,而非對作物所依附的土地產生認同後進而認同由此地所生產的作物,尤其在失去契作保障利潤下,農民一旦面對高經濟作物的出現,更容易捨棄當下的作物,進而改變農村地景,不易形成穩定恆久持續的農村。

想知道沙布列布列塔尼更多一定要看下面主題

沙布列布列塔尼的網路口碑排行榜

-

#1.20230718 TUE 足球賽程和比賽賽果 - AiScore

KB布利得赫特. 烏爾法尼爾. -. 冰島: 冰島青年U19聯賽. 11:00 AM. 富佐尼U19. 伊米爾U19 ... 加拉塔沙雷. - · 10:00 AM. 聖約翰. 迪比辛尼. 於 m.aiscore.com -

#2.【板橋美食攻略】2023板橋餐廳必吃推薦!大遠百府中

詳細文章:布娜飛比利時啤酒餐廳|假日有駐唱易爆滿,在地夯店餐點美味 ... 推薦菜色:哈克雷烤起司鍋、法式甜薄餅愛的渴望、布列塔尼經典微氣泡蘋果 ... 於 bobby.tw -

#3.幼儿启蒙故事100篇经典

有一次,青蛙坐在河边的一块红沙石上,正“刮刮刮刮”地叫起来的时候,癞蛤蟆就走 ... 有个士兵是布列塔尼人,常常给孩子们讲述有关自己老家布列塔尼的 ... 於 www.qigushi.com -

#4.法朋蛋糕菜單做法 - hindsatp.online

... 巧克力與核桃,提供不同層次的口感,整體相當不錯大桔大利$200 金桔慕斯咖啡巧克力奶酪香草鳳梨香橙沙布列海綿蛋糕過年時候這外型真的太討喜囉!! 於 hindsatp.online -

#5.宅配甜點【山隅甜點實驗所】手作法式餅乾夾心布列塔尼從烘焙 ...

手工壓模製作的布列塔尼酥餅是山隅的鎮店之寶. 常溫類餅乾甜點也是招牌商品. 除了常態販售的品項之外. 也會不定期推出限定活動或禮盒. 於 iamcloudfoodie.com -

#6.【氣炸鍋料理】自己做下午茶也沒問題!布列塔尼酥餅烘焙法

布列塔尼 (Sable)在法文中是「沙子」的意思,像沙子一樣輕巧易碎的布列塔尼酥餅,會把麵團做成長長的橢圓形,然後再切開來烤。 於 womany.net -

#7.濃可可布列塔尼酥餅

濃可可布列塔尼酥餅. 濃郁的發酵乳香中調和濃可可、可可脆仁與紅酒鹽之花,醇厚與層次的味蕾情調,舌尖乍 ... 於 www.treat-patisserie.com -

#8.厚冶職人烘焙

經典的布列塔尼酥餅與沙布列脆餅,一方一圓的造型,象徵天圓地方、陰陽平衡、動靜互補。 奶油烤製,天然海鹽提味,濃郁香甜,口感酥脆,包裝更是使用日本檜木,手工 ... 於 www.hoyahoya.com.tw -

#9.聖誕限定禮盒—布列塔尼酥綜合手工餅乾 - 拾セレクトショップ

All Pass歐趴甜點禮盒—伯爵茶瑪德蓮綜合手工餅乾禮盒,伯爵茶瑪德蓮4入、鑽石沙布列4入(2入/兩口味)、杏仁餅乾4入(2入/兩口味)、巧克力布朗尼軟餅乾4入、芝麻擠花 ... 於 shuuselectshop.com.tw -

#10.只是兩者差別在於布列塔尼酥餅沒有加杏仁 - Facebook

《關於沙布列Sablés✨》 沙布列的基本作法是先將奶油和分類混合,搓揉成沙狀。 ... 以沙布列麵糰所製作的經典品項有: 布列塔尼區的[布列塔尼酥 ... 於 www.facebook.com -

#11.龍捲風登陸北布魯克菲爾德暴雨襲擊馬薩諸塞州迅速發展的惡劣 ...

康威自然根農場(Natural Roots Farm)的農場經理布列塔尼·特 ... 希利發言人卡麗莎·漢德在一份聲明中表示,州長和德里斯科爾對洪水對馬薩諸塞州農場的 ... 於 www.singtaousa.com -

#12.《布列》食譜與做法,共50 道- 愛料理

布列料理怎麼做?愛料理精選50篇簡易食譜做法與步驟,有最新的蘋果布列塔、布列塔尼酥餅、法式沙布列餅乾、流金歲月布列塔尼酥餅。以及布列塔尼、塔皮、檸檬餅乾等相關 ... 於 icook.tw -

#13.𓊆食譜𓊇 布列塔尼酥餅- 個人看板板 - Dcard

莎米廚房. @shin_cooking. 𓊆食譜𓊇 布列塔尼酥餅. 個人看板. 2022年10月28日21:31 (已編輯). megapx. 這次又來分享法國甜點·͜· 這個餅乾最大特色是在配方中有 ... 於 www.dcard.tw -

#14.法國最美鐵盒手工餅乾《La Trinitaine布列塔尼餅乾》進駐新光 ...

法國空運來台最美鐵盒手工餅乾《La Trinitaine布列塔尼餅乾》進駐新光A4!全新造型鐵盒每個都想收! 不只法國原汁原味餅乾好吃~鐵盒也超有收藏價值! 於 www.cosmopolitan.com -

#15.《不萊嗯的烘焙廚房》堅果風油酥塔皮(奶油法) | 沙布列塔皮配方

布列塔尼 酥餅檸檬塔| 沙布列 塔皮配方. 做了 布列塔尼 酥餅後,覺得餅皮太好吃了,很想配個除了果醬以外的餡料,你們也知道我有多愛檸檬塔,之前的食譜分享了2種不同做法 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#16.沙布列餅乾 - acaopol

大部份的餅乾製作材料中的奶油與麵粉的配方比例約是,但是沙布列的配方 ... 萨沙的爸爸是布列塔尼当地一个中小型公司的老板,妈妈有一份清闲稳定的 ... 於 acaopol.es -

#17.布列塔尼禮盒推薦|2023 七月優惠比價 - LINE購物

布列塔尼 禮盒哪裡買?LINE購物幫你貨比800家提供13筆商品輕鬆查找優惠價格與LINE POINTS點數回饋資訊,推薦你莓好布列塔尼(5包入/無禮盒)、亞尼克伴手禮布列塔尼奶油酥 ... 於 buy.line.me -

#18.鑽石沙布列,法式餅乾酥粒口感@歐卡諾諾 - 宅配甜點

直到19世紀, 鑽石餅乾 始風靡法國各地,因此也有人叫它: 布列塔尼酥餅 ,現今仍在西法開業的La Mère Poulard餐廳,其道地沙布列美味最受歐陸美食家推崇,是法國旅遊 ... 於 www.okarollroll.com.tw -

#19.手工餅乾- 台北 - 珠寶盒法式點心坊

手工餅乾 · 海鹽巧克力軟餅乾 · 原味蝴蝶酥 · 樹豆雪球 · 馬告沙布列 · 艾許(Échiré)奶油布列酥餅 · 佛羅倫堤餅乾 · 沙布列巧克力餅乾 · 布列塔尼餅乾. 於 www.boitedebijou.com.tw -

#20.$78/小蛋糕 - 85度C。咖啡。蛋糕。烘焙專賣店

家喻戶曉的奧地利國寶級點心,沙架蛋糕與沙架內餡完美交織出經典風味,櫻桃糖酒水則點綴出迷人香氣,一口咬下就是最濃郁的滋味! 草莓生乳酪沙布蕾. 奶蛋素. 於 www.85cafe.com -

#21.【台南美食】中秋送好禮!中法合併的「布列塔尼酥餅」顛覆你 ...

外層是法式布列塔尼餅皮的作法,中間包入中式月餅的餡料,真的超酷! 外層餅皮有添加杏仁粉,吃起來會有淡淡的堅果香氣,使用天然發酵奶油、海藻糖 ... 於 aliceeat.com -

#22.沙布列餅乾

大部份的餅乾製作材料中的奶油與麵粉的配方比例約是,但是沙布列的配方 ... 萨沙的爸爸是布列塔尼当地一个中小型公司的老板,妈妈有一份清闲稳定的 ... 於 mariagazulla.es -

#23.R en先生甜点研发工作室的布列塔尼酥饼好不好吃 ... - 大众点评

布列塔尼 酥饼galette Bretonne/le palet breton: 杏仁香味很赞,咸➕甜口感完美融合~ 焦糖杏仁沙布列sablée:酥脆香甜,杏仁焦糖丰富了口感层次密封包装特别好, ... 於 www.dianping.com -

#24.沙布列餅乾

製作之前的提醒在說明作法前,有幾點想先提醒大家法式經典沙布列鑽石餅乾食譜與做法製作鑽石餅乾所需的食材鑽石餅乾的食材表. LT布列塔尼餠乾- Gift ... 於 aurore-laisne-avocat.fr -

#25.布列塔尼亞酥餅Sablé breton - 丰子甜點Panoromix project

是法國西部布列塔尼地區的經典餅乾,有著濃濃的奶油香氣及海鹽引帶出的點睛風味。 A traditional French round shortbread cookie. It's a specialty of Brittany made ... 於 fengzi.com.tw -

#26.布列塔尼酥餅的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

布列塔尼 酥餅價格推薦共134筆商品。包含112筆拍賣、20筆商城.「布列塔尼酥餅」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#27.賽事表- 台灣運彩官網

美國職棒; 溫布頓公開賽. 今日. 未來三天. 全部. 棒球. 美國職棒. 足球. 冰島超級聯賽. 哥倫比亞足球甲級聯賽. 中北美洲金盃淘汰賽. 墨西哥超級聯賽. 巴西乙級聯賽. 於 www.sportslottery.com.tw -

#28.四款布列塔尼風味美食 - France.fr

布列塔尼 (Bretagne)的美食不只限於焦糖奶油酥(kouign amann)!該地區的甜品不僅美味而且種類豐富,即使大家會開玩笑地說它們的主要成分都是牛油。 於 www.france.fr -

#29.芒格洛爾飛往特里凡得瑯的航班 - Adotrip

查找芒格洛爾至蒂魯文南特布勒姆航班零便利費和最高250* 折扣的最佳優惠。 ... 布列塔尼國際航空公司- (DB), 布魯塞爾航空公司-(SN), 布法羅航空-(J4), 布里亞特 ... 於 www.adotrip.com -

#30.亞尼克-布列塔尼奶油酥餅禮盒【常溫宅配】

亞尼克-布列塔尼奶油酥餅6入禮盒【常溫宅配】. 使用奶油界的勞斯萊斯-法國蒙太古AOP 無鹽發酵奶油濃郁的奶油香氣,吃起來帶點鹹味與蛋黃香氣。 於 shop.yannick.com.tw -

#31.讓大家在明天開放訂單前可先爭扎一下 / 鹹蛋黃小圓餅/ 鬆化的 ...

... 牛油的奶香呈現有趣的配搭/ 一口布列塔尼酥餅/ 滿滿牛油香氣的傳統法式布列塔尼 ... 兔紅莓沙布列夾心/ 混入天然紅莓粉的沙布列夾著薄薄酸甜的紅莓巧克力品嚐「白 ... 於 www.instagram.com -

#32.檸檬沙布列 - 法國的秘密甜點

檸檬沙布列:法式檸檬蛋糕、檸檬蛋黃醬、莎布蕾餅乾、現烤橙片,清爽香軟!大人小孩都喜歡! 於 shop.thesecretcake.com.tw -

#33.外交部長吳釗燮晚宴歡迎巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞伉儷訪團

... 駐澳大利亞代表處(駐澳大利亞台北經濟文化辦事處); 駐雪梨辦事處(駐雪梨台北經濟文化辦事處); 駐布里斯本辦事處(駐布里斯本台北經濟文化辦事處) ... 於 www.mofa.gov.tw -

#34.想嘗試不一樣的中秋禮盒!F2 法式甜點「玉兔日照」布列塔尼 ...

IG打卡會被問爆的玉兔日照布列塔尼酥餅來了! 「好想看到玉兔出現在月亮上!」VIP客人的小孩無意間的一句話,F2法式甜點的藍帶學院畢業主廚團隊歷經兩 ... 於 www.look-in.com.tw -

#35.抹茶莎布蕾鑽石餅乾!一次學會2種作法(無麩質、無蛋) -

莎布 蕾餅乾又常被稱為沙布列,都是從法文『sablé』音譯而來,意思是像沙一樣鬆碎的口感。莎布蕾的作法也有好多種,今天claire提供大家2種的作法, ... 於 www.simplybyclaire.com -

#36.沙布列餅乾

法式經典沙布列鑽石餅乾食譜與做法製作鑽石餅乾所需的食材鑽石餅乾的食材 ... 切拌的方式拌至看不到麵粉顆粒,鬆散的砂礫狀即可4 布列塔尼酥餅Galette ... 於 pensebetes-bychacha.fr -

#37.巧克力沙布列| 澄境手作坊 - 好開店

巧克力沙布列(蛋奶素). 40±2克/包,$35元/包。 ... 原味布列塔尼 ... 主要販售品項為手工餅乾,還有牛軋糖、米香、掛霜堅果、堅果塔...等。因身邊家人多為吃素,所以 ... 於 famishop.fami.life -

#38.【甜點】野莓巴斯克/布列塔尼酥餅 廚娘香Q秀(558) - 痞客邦

野莓巴斯克Basque 餅皮: 120g軟化奶油、100g細沙、60g蛋黃、165g低粉、10gBP泡打粉、30g動物鮮奶油野莓餡: 50g覆盆子果泥、70g混合果粒、4g細 ... 於 cook2010.pixnet.net -

#39.布列塔尼奶油酥餅/法國經典奶油酥餅 - Pinkoi

黑手甜點-法式小點系列布列塔尼酥餅(手工餅乾/酥餅) 於 www.pinkoi.com -

#40.布列塔尼酥餅| 優惠推薦2023年7月- Rakuten樂天市場

推薦您在樂天市場挑選布列塔尼酥餅,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限, ... 【BISCUITERIE BRETONNE】PETITS SABLES 腰果&核桃巧克力沙布列法式酥餅[10入, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#41.拜登與內塔尼亞胡「熱情」通電話邀請對方訪美 - 香港01

以色列總統赫爾佐格(Isaac Herzog)到訪前夕,美國總統拜登(Joe Biden)週一(7月17日)與以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)通電話, 於 www.hk01.com -

#42.漫步台灣餅乾禮盒 - Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊

... 小雲朵等等的元素去傳遞經典台灣味口味內容:桂圓小雲朵、玫瑰覆盆子捲心、旺來果醬餅乾、阿里山烏龍茶酥餅、馬告千層酥、麵茶酥餅、鹹蛋黃布列塔尼、芝麻沙布列. 於 lerubanpatisserie.com -

#43.法朋×肯迪雅【法式布列塔尼經典禮盒】 by Candia肯 ... - Portaly

將溫暖的祝賀與感謝,演繹在六款法式甜點的工藝與巧思中* 含原味蝴蝶酥、焦糖核桃夾心酥、原味布列塔尼、檸檬沙布列、海鹽奶油旅人切片、費南雪,共六款 * 【最佳 ... 於 portaly.cc -

#44.Top 100件法酥餅 - 淘寶

布列塔尼 酥餅乾然媽純手工法下午茶點心曲奇. 10人說“口感味道好” ... [週休七日]布列塔尼沙布蕾下午茶手作曲奇法式小點酥餅辦公室零食. 於 world.taobao.com -

#45.布列塔尼Bretonne - 最好的梣木、柚木、北歐家具 - 優渥實木

布列塔尼 沙發,高背設計,後仰頸部可舒是靠著、放鬆,有多項布色可選擇,也可搭配機能布,大塊實木扶手也可擺放手機與茶杯,在北歐、簡約風格中相當好搭配. 於 www.uwood.com.tw -

#46.Avignon Off 展演台湾当代马戏、双舞及阿美族祭仪创作天地 - RFI

至于福尔摩沙马戏团演出场地,则特地选在Rouge Gorge剧院,作品《嘛系人》 ... 法国风光 耶稣升天之周巴黎14区迎来布列塔尼节 每年5 月19 日前后, ... 於 www.rfi.fr -

#47.为做个布列塔尼酥饼我自己差点没裂开…… - bilibili

来自法国的饼干世家,我认为最好吃的一款手工饼干!PH大师经典配方! 布列塔尼 沙曲奇做法!家用商用详细教程! 厚烧 布列塔尼 酥饼做法|酥香温润,发酵 ... 於 www.bilibili.com -

#48.布列塔尼酥餅的價格推薦- 飛比2023年07月即時比價

布列塔尼 酥餅價格推薦共149筆。另有法國布列塔尼餅乾、布列塔尼、六月初一8結蛋捲。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#49.亞洲第一家的法國La Trinitaine布列塔尼餅乾進駐SOGO ... - ELLE

亞洲第一家的法國La Trinitaine布列塔尼餅乾進駐SOGO百貨復興店,「快來咬一口法國人從小吃到大的餅乾!」 用頂級鹽之花與法國天然奶油做成的餅乾,加 ... 於 www.elle.com -

#50.【甜點】野莓巴斯克/布列塔尼酥餅 廚娘香Q秀(558)

3. 過篩好的低粉加泡打粉、動物鮮奶油,加入後再次拌勻。 野莓餡作法: 1. 細沙、果膠粉先混合備用。 2. 將果泥與果粒加熱至 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#51.《不萊嗯的烘培廚房》布列塔尼沙餅| Sablés Breton - YouTube

在台灣主打法式烘培的團購網站,幾乎都能找到這份 布列塔尼 沙餅- Sablés Breton身影。她也絕對稱得上是法式餅乾裡的代表點心之一。 於 www.youtube.com -

#52.【2023過年禮盒推薦】有FU手作甜點。來自 ... - 佩吉的生活點滴

布列塔 酥餅、沙布列、迷你堅果塔~讓你幸福滿滿過好年唷!新年禮盒|伴手禮. 30178. 請往下繼續閱讀. 於 peggynews168.pixnet.net -

#53.國際星獎認證| 艾許奶油布列塔尼圓酥餅

經典布列塔尼圓酥餅. NT$465 ~ NT$870 ; 綜合布列塔尼圓酥餅經典X抹茶X巧克力. NT$520 ~ NT$935 ; 小山園抹茶布列塔尼酥餅. NT$530 ~ NT$1,005 ; 法芙娜巧克力布列塔尼酥餅. 於 www.18dix-huit.com.tw -

#54.ATP即時排名

# 最佳 選手 年齡 國籍 積分 +/‑ 1 最佳 卡洛斯·阿爾卡拉斯 20 ESP 9375 ‑300 2 1 諾瓦克·德約科維奇 36 SRB 8795 3 1 丹尼爾·梅德韋傑夫 27 RUS 6520 於 live-tennis.eu -

#55.中華民國對外貿易發展協會

... 肯亞, 象牙海岸, 塞內加爾, 剛果共和國, 剛果民主共和國, 尼日, 布吉納法索, 突尼西亞, 阿爾及利亞, 多哥, 獅子山, 辛巴威, 馬達加斯加, 摩洛哥, 茅利塔尼亞, 蘇丹 ... 於 www.taitra.org.tw -

#56.布列塔尼法式可麗餅東湖總店菜單與外送| 台北 - Uber Eats

現烤可麗餅抹上特製的能多益榛果巧克力醬… 是本店「人氣第一」 的可麗餅…沒吃過布列塔尼法式可麗餅的朋友直接先來這口味試試準備沒錯 ⋯⋯大人小孩都無法抵擋的榛果 ... 於 www.ubereats.com -

#57.布列塔尼酥餅- 維基百科,自由的百科全書

布列塔尼 酥餅(法語:Bretagne Sables, Galette Bretonne ),是一種法國宮廷糕點,於19世紀末起源於法國西北部布列塔尼大區而得名,中譯為布列塔尼。布列塔尼酥餅為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#58.必學常溫餅乾“布列塔尼酥餅”:原味、巧克力、伯爵茶、抹茶

布列塔尼 酥餅(Sablés Breton),或是法式奶油酥餅是一款會吃上癮的餅乾....充滿濃郁焦糖奶油香氣、融化在你口中,外脆內酥的口感,穿插偶爾迸出的鹹味,會吮指回味的 ... 於 ciao.kitchen -

#59.印尼大選前內閣微調佐科威親信任通訊部長| 國際| 中央社CNA

布迪自2013年擔任「Projo」主席,為佐科威過去兩次總統大選中發揮關鍵作用, ... 強尼因一項與4G基地收發機站建設有關的貪污案,被印尼最高檢察署列為 ... 於 www.cna.com.tw -

#60.布列塔尼-莎布蕾饼干Sables Breton - 下厨房

布列塔尼 -莎布蕾饼干Sables Breton】01.首先称量好所有的原料。扁桃仁粉、低筋面粉、无铝泡打粉混合过筛备用。蛋黄液室温回温,无盐黄油切成小块后 ... 於 www.xiachufang.com -

#61.無成品線上課~曾秉閎老師~布列塔尼香草蛋糕(雲朵)

... 般潔白的鬆軟的布列塔尼香草蛋糕,加上特製的鹽之花焦糖流心、頂級香草鮮奶油甘那許及酥鬆香草沙布列酥餅,口感細膩,輕柔的鹹味,讓蛋糕更顯現獨特的優雅風味。 於 s18.buyplus1.com.tw -

#62.布列塔尼酥餅的做法與食譜: 佐以鹽之花,法國高人氣伴手禮餅乾

布列塔尼 酥餅的食材表 · 無鹽奶油(Butter) 120g, 室溫軟化但不要融化 · 糖粉70g · 中筋麵粉130g · 無鋁泡打粉2g · 蛋黃25g, 約1.5 顆蛋黃 · 蘭姆酒10g · 鹽之花1g ... 於 www.sweet-dumpling.com -

#63.派對進行曲 - 法米法式甜點

... 讓大朋友小朋友一起同享歡聚時刻 口味依序: 鄉村奶油餅/莓果雪球/艾許奶油酥餅 鹽之花布列塔尼/焦糖杏仁盾牌/抹茶曲奇 巧克力花生夾心/楓葉沙布列/楓糖脆餅. 於 www.lafamille.com.tw -

#64.米薄餅 - comskfi.online

包括:多重口感「越南米紙卷」, 芒果蝦沙律米紙卷, 韓式芝士拌麵配偽 ... 甚至兩人也回到了法國薄餅的故鄉布列塔尼考察, 他們一起開車到了蘋果酒莊, ... 於 comskfi.online -

#65.布列塔尼酥餅- 優惠推薦- 2023年7月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦布列塔尼酥餅商品就在蝦皮購物!買布列塔尼酥餅立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#66.《不萊嗯的烘培廚房》布列塔尼沙餅| Sablés Breton - Pinterest

Dec 7, 2020 - 在台灣主打法式烘培的團購網站,幾乎都能找到這份布列塔尼沙餅- Sablés Breton身影。她也絕對稱得上是法式餅乾裡的代表點心之一。 於 www.pinterest.com -

#67.有Fu手作甜點布列塔酥餅、堅果塔年節禮盒推薦|伴手禮開箱

布列塔酥餅、沙布列、堅果塔三種品項不同口味. 2023新年禮盒:有Fu手作 ... 沙布列餅乾最喜歡的就是抹茶 ... 布列塔尼酥餅這次吃到滿特別的口味是松露. 於 pboss.tw -

#68.°北斗社大「快樂廚房」布列塔尼奶油蛋糕(寒冬之暖呼呼蛋糕 ...

今天要做的蛋糕「布列塔尼奶油蛋糕」,冷冷的天氣就是要吃這味!!作法難易度應該是0.....'∀`別意外,就是那麼簡單!!熱呼呼剛出爐的時候, ... 於 fupo.tw -

#69.沙布列鑽石 - Lecker Bake

經典法式沙布列鑽石餅乾,外層裹了砂糖有如鑽石般閃亮純手工製作裁切、包裝,每片大小厚薄略有差異,運送過程也會有些碎屑,敬請見諒。 完全無添加防腐劑和色素, ... 於 lecker.com.tw -

#70.精品禮盒(綜合) - MofuMofu

法芙娜可可鑽石沙布列(3入). 法芙娜可可粉/法國萊思克奶油/藍鑽杏仁片/日本上白糖 ... 鹽之花布列塔尼酥餅(2入). 葛宏德鹽之花/法國萊思克奶油/摩根船長蘭姆酒. 於 www.mofumofu.tw -

#71.06/09(四)13:30~16:30 蘇雍芬老師酥粒沙布列夾心餅

餅乾不只是餅乾,有別以往的做法,有別以往的呈現,酥香的餅體,無論搭配整潔的風味夾心,亦或是無內餡單純餅體與香脆堅果一同烘烤,變化多種樣貌,都將會是最佳的賣點 ... 於 www.mynaturalfood.com -

#72.布列塔尼沙布雷酥餅 - 食譜自由配

布列塔尼 沙布雷酥餅 · 在缽盆裡放入蛋黃和細砂糖混拌。 · 將低筋麵粉、可可粉、泡打粉混合過篩。 · 把奶油攪拌至乳霜狀,加入步驟1的蛋黃液中,攪拌均勻。 於 food.ltn.com.tw -

#73.聖米歇爾大道畫面 - hursacx.online

「聖米歇爾山」位在法國的布列塔尼地區,是「聖馬洛灣」上的一座岩石 ... 以前聖米歇爾山腳下有停車場,但由於當地政府發現會造成泥沙淤積,目前已經 ... 於 hursacx.online -

#74.布列塔尼檸檬塔- 水波爐料理食譜 - SHARP

1.將冷凍的無鹽奶油切小塊,加入過篩的低筋麵粉、泡打粉,用手搓成沙粒狀 · 2.加入砂糖、鹽巴、杏仁粉、檸檬皮拌勻 · 3.最後加入蛋黃、蘭姆酒拌成團即可 · 4. 於 tw.sharp -

#75.布列塔尼酥餅@ Anna Liu的廚房紀錄 - 痞客邦

麵團只能放模具的一半高度,天氣熱奶油融化的太快,很難操作,忙死我了~!. 食譜來自<愛料理>布列塔尼酥餅終極最簡版(https://icook.tw/recipes/165443?ref ... 於 s0915041525.pixnet.net -

#76.威爾明頓飛去科迪亞克島平機票及廉航優惠ILM⇒ADQ | Trip.com

... 7天優品酒店(崑山花橋地鐵站店) · 雅典布列塔尼豪華精選大酒店 · 深圳南山逸衡酒店 · 桂林灕江假日酒店(高鐵北站店) · 清道瑪麗莎假日公園及Spa · 昀尚莊園 ... 於 hk.trip.com -

#77.梅田阪急店限定-Échiré 艾許奶油餅乾金盒&白盒世界博覽會 ...

米其林三星與世界頂級甜點師御用奶油◇ 內容物:(實際內容物請見各方案內說明) - Échiré 艾許沙布列餅乾&布列塔尼圓酥餅梅田限定金盒- Échiré 艾許沙布列餅乾&佛羅倫 ... 於 japanselects.com -

#78.亞尼克伴手禮布列塔尼奶油酥餅禮盒+莎布蕾巧克力夾心禮盒

使用法國蒙太古AOP 無鹽發酵奶油,亞尼克伴手禮布列塔尼奶油酥餅禮盒+莎布蕾巧克力夾心禮盒,泡芙/麻糬,吃起來帶點鹹味與蛋黃香氣;酥餅層層口感,表皮微硬;入. 於 tw.buy.yahoo.com -

#79.青木定治(台灣) Pâtisserie Sadaharu AOKI Paris (Taiwan)

Sablé breton. 布列塔尼莎布蕾. 酥脆的杏仁碎片體驗海鹽魅力 ... 於 www.sadaharuaokiparis.com.tw -

#80.【食譜】沙布列餅乾做法,法式鑽石餅乾三種口味一次打包

沙布列 餅乾做法/沙布列餅乾食譜分享,經典的法式沙布列餅乾,音譯自法文中的『sablé』 sablé在法文中意指沙之意,代表沙布列這款餅乾 ... 於 yukigo.tw -

#81.布列塔尼酥餅百香果塔@ Jane的歡樂廚房:: 隨意窩Xuite日誌

布列塔尼 酥餅一直受到家人的喜愛,我自己也很喜歡。 這個酥餅真的很酥,是酥而不是脆,國外有不少甜點師傅用來做塔皮的基底,感覺上也很酷。 於 m.xuite.net -

#82.法式經典餅乾 - 4F COOKING HOME

幸福從法國西北部出發,「布列塔尼酥餅」是布列塔尼區的傳統小點心,特色是使用 ... 著「蘭姆葡萄沙布列餅乾」,色澤金黃、質地酥脆,淡淡蘭姆酒香的葡萄乾搭配溫熱的 ... 於 4fcooking.blogspot.com -

#83.官方HP® 保固確認- 臺灣地區| HP® 支援

茅利塔尼亞 荷屬安地列斯群島 荷蘭 莫三比克 菲律賓 葉門 葛摩 葡萄牙 蒙特內哥羅 蒙特色納島 蒲隆地 蓋亞納 薩爾瓦多 蘇利南 衣索比亞 西撒哈拉 西班牙 象牙海岸 於 support.hp.com -

#84.美杜莎(Saber) - 從者資料查詢

保有技能 SKILL 1 自己封印・暗黒神殿B 保有技能 自身的Quick卡的爆擊威力提升(3回合) 自身的Quick卡的爆擊威力提升(3回合) 保有技能 SKILL 2 魔の血脈A 保有技能 自身的NP增加 自身的NP增加 於 kazemai.github.io -

#85.俄烏戰爭為什麼重要?普丁如何成為永續發展的最大威脅?

但是當調查人員在1997年調查索布恰克的財務,是普丁安排他在逮捕令追訴之前飛往法國。 在莫斯科,他後來成為俄羅斯總統辦公廳資產管理局副局長—這是總統府 ... 於 csr.cw.com.tw -

#86.法式布列塔尼沙餅食譜與作法by Julia - Cookpad

法式布列塔尼沙餅的詳細作法:#金廚獎. 於 cookpad.com -

#87.布列塔尼酥餅Galette Bretonne - 野犬的春夢- 痞客邦

布列塔尼 酥餅是一種法國宮廷糕點,19世紀源起於法國西北部布列塔尼大區。這酥餅以奶油、雞蛋和杏仁粉烘烤而成,由於不添加一滴水,嚐起來口感扎實卻又酥脆 ... 於 pwilddog.pixnet.net -

#88.禮盒|布列塔尼傳統奶油小餅+ 巧克力鹽花莎布蕾 - 吃吃喝喝

巧克力鹽花莎布蕾|擁有酥脆的鬆沙質地,搭配鹽花更突顯食材的甘甜滋味,每一口都有巧克力的香氣與舒心的苦韻味。 一個餅乾禮盒,兩種口感與滋味,熱愛餅乾的人千萬不要 ... 於 www.maisongourmande.com.tw -

#89.手工點心| 生日蛋糕/手工甜點訂購|Categories

布列塔尼 酥餅(15入盒裝). NT$420. 【可宅配】橙香戚風蛋糕 ... NT$ 240~NT$ 350. 典藏堅果塔(6入盒裝). NT$ 310~NT$ 395. 沙布蕾手工餅乾(6片袋裝). NT$ 90~NT$ 110 ... 於 bellesvacances.com.tw -

#90.FamilyMart 全家便利商店

使用不含動物性成分物料,無香料布里歐堡搭植物肉排並以花椒風味蕃茄等調... more. 豬肉蛋吐司盒. 原價$55元. 熱量220kcal / 個. 【真芳聯名】與人氣早餐店-真芳聯名 ... 於 www.family.com.tw -

#91.《不萊嗯的烘培廚房》布列塔尼沙餅| Sablés Breton | 健康跟著走

沒有模具的烤完就有點扁掉變形,不過一樣好吃。, 布列塔尼酥餅,除了叫Galette Bretonne 又有人稱Breton Biscuit, Sablés ... 快速甜點模具尺寸轉換:原配方6吋→8吋,原 ... 於 video.todohealth.com -

#92.花好月圓禮盒(G10D) - F2法式甜點

D2)巧克力杏仁沙布列餅乾. E1)玉兔日照布列塔尼酥餅. E2)春戀大理石薄片. E3)春戀抹茶薄片. F1)日照布列塔尼酥餅. F2)帕瑪森杏仁酥片 *禮盒尺寸:32x32x7.6 cm ... 於 patisserief2.oddle.me -

#93.法式塔食谱 - hurbaki.online

搅拌好蛋黄糊再倒回牛奶锅中法式水果塔的做法步骤. ... 柠檬皮屑,玉米淀粉,低筋面粉,用电动打將沙布列塔皮放入塔圈,烘烤20 ~ 30 分鐘,直到塔皮 ... 於 hurbaki.online