登山協作意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郝明義寫的 越讀者(十週年增訂版)(三版) 和PaulTough的 幫助每一個孩子成功:發展正向性格,培養面對未來挑戰所需的恆久能力都 可以從中找到所需的評價。

另外網站住在山裡就靠山吃飯跟著「東線一批熊」去補給 - 微笑台灣也說明:還是在排雲山莊、嘉明湖等山屋營地,為登山客打理睡袋帳棚和料理餐點的廚師們? 靠山吃飯的人. 「高山協作」一職經常被一般大眾窄化理解為揹工、嚮導或廚師。然而, ...

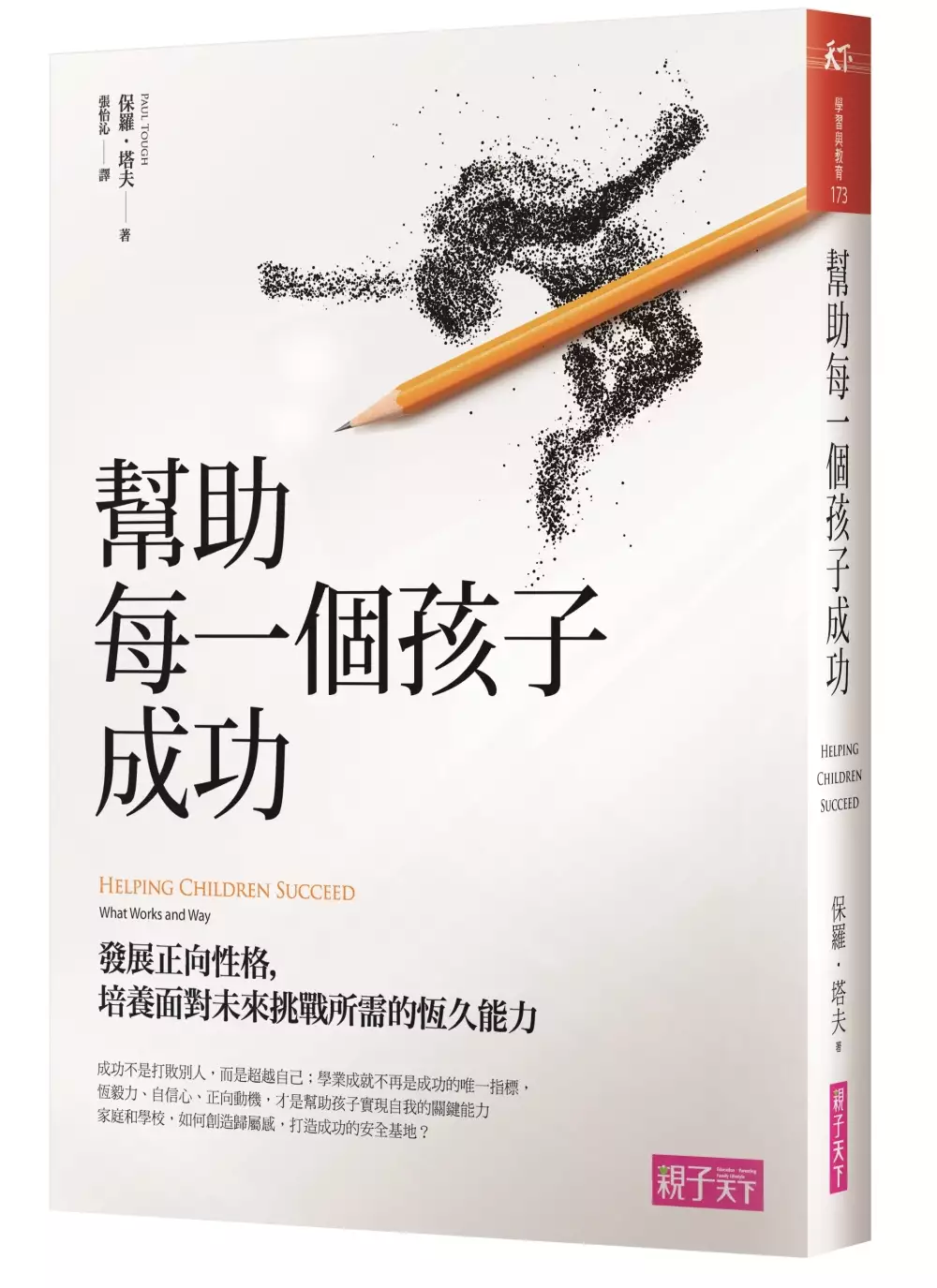

這兩本書分別來自網路與書出版 和親子天下所出版 。

國立體育大學 體育研究所 黃東治所指導 陳敏男的 臺灣救生員證照制度與公私協力:社會交換理論之觀點與討論 (2020),提出登山協作意思關鍵因素是什麼,來自於公私協力、社會交換、臺灣救生員證照制度、體育專業人員。

最後網站MIT台灣誌高山嚮導薪水、谷明華悍馬 - 投資資訊集合站則補充:MIT台灣誌高山嚮導薪水在PTT/mobile01評價與討論, 提供谷明華悍馬、高山協作推薦、高山協作薪水就來投資資訊集合站,有最完整MIT台灣誌高山嚮導薪水體驗分享訊息.

越讀者(十週年增訂版)(三版)

為了解決登山協作意思 的問題,作者郝明義 這樣論述:

閱讀,是在密林裡尋找一片樹葉。 閱讀,是深夜裡孤獨地攀登七道階梯。 閱讀,是駕駛插翼跑車,跨越夢想的界限。 這是一個沒有越界閱讀,就不成閱讀的時代。 不論錯過了多少機會,不論多麼晚開始,閱讀都在等著給我們一個美好的機會。這是一個歷史上從未有過的越讀者時代。 《越讀者》初版於2007年,廣泛地探討了網路時代如何跨越多種媒體、感官、領域的閱讀,在華文世界獲得廣大迴響。十年後,作者基於自己新的發現與體悟,除了調整架構,並新增內容,也全面修訂了所有文章。 作者郝明義,雖然是長年在出版業工作的人,但是他寫這本書,卻純粹是回到一個普通讀者的立場所寫的。

郝明義生長在中文閱讀貧瘠的韓國社會,高中畢業後來到中文閱讀資源豐富的台灣求學。這一路,他曾努力跨越環境的局限設法多讀,也曾飢渴地什麼都讀再感到空洞無比。大學畢業後,他因緣際會地在不同類型的出版公司與雜誌社做過各種性質、職階不同的工作,不論就身為讀者的需要,還是出版者的工作需要,對閱讀到底是怎麼回事,一直有著越來越升高的困惑。1990年代,網路出現。網路與書籍的界限,以及相互越界的混沌,把他的困惑攪動得更混亂了。 他一直到在出版業工作了二十多年之後,才找到一個出口,接下來一面回顧一面繼續往前摸索。2007年,他回到一個十八歲少年的心情,來整理了自己的心得,希望就一個不斷進行一些越界嘗

試後的讀者身分,給同樣困惑的別人,一些或許可供參考的看法。 十年之間,郝明義一邊觀察著網路上的閱讀如何更快速成熟地推展,並因為社群與協作的出現產生了新的生命;同時他也長時間思索紙本書存在於網路時代的意義,設法重新解釋閱讀紙本書的價值。於是在20017年,《越讀者》有了增訂版,架構和章節的調整,就是為了體現這兩點變化。 《越讀者》增訂版架構如下: Part 1 跨越學校的記憶 Part 2 跨越四種閱讀飲食 Part 3 跨越網路 Part 4 跨越紙本書 Part 5 跨越方法與工具 Part 6 跨越七道階梯 Part 7 跨越夢想 郝明義認為,

在台灣成長的人時常被一些閱讀界限所捆綁。他在書中提醒讀者:我們身處於人類有史以來,前所未有的豐饒的閱讀時代;網路時代的閱讀是不斷突破界限的「越讀」,讀者應跨越不同界限,提升閱讀層次,憑藉著閱讀追尋夢想。 台灣讀者時常面對著考試教育築成的界限、社會現實壓力施加的界限,還有對「網路」與「書」的刻板印象與使用習慣構成的界限,有不善掌握閱讀時間、空間、工具、方法的所形成的界限,也欠缺對閱讀的意、與想像而劃地自限而形成的界限。 本書正是要協助讀者突破這些界限。 郝明義在書中整體檢視因為中學階段考試教育的影響,探討其對大學階段及出了社會之後所產生的後遺症,以及應有的心理準備。 他將

閱讀比喻為給心智的飲食,經由這種比喻,引導讀者重新認識閱讀的四種分類與可能,恢復對閱讀的胃口。 他闡述網路閱讀對我們的意義和價值,解釋為什麼今天一方面可以不需要文字和書,另一方面也說明文字、書籍、網路配起來的話,能如何像插翼的跑車飛馳遠奔。 他分析,相對於網路閱讀所代表的各種動態與白晝的特質,紙本書及其主要承載的文字內容,如何代表一種靜態與黑夜的特質。並探討如何透過詩、哲學、小說、歷史等不同門類的閱讀,來體會這種特質。 他也以如何創造閱讀的時間,加上閱讀的「五加一力」為主要核心,介紹各種閱讀的方法和工具,方便讀者摸索前進。 他說明了閱讀旅程的不同階段,鼓勵讀者拾級而上,

跨越閱讀的七道階梯,打開更遠大的眼界。 他更點出了閱讀與夢想的不同關係,解釋閱讀能如何協助我們提升人生層次,引領我們往夢想與理想前行。 《越讀者》搭配了漫畫家張妙如的插畫和各式圖像,希望不論內外都以豐富的圖文編排呈現越界閱讀所可以有的樂趣,來獻給所有曾經以及正在因為閱讀而掙扎的人。

登山協作意思進入發燒排行的影片

本集主題:「用頭帶背起一座座山:嚮導背工與巡山員的故事」介紹

訪問作者:沙力浪

內容簡介:

看著祖先走過的路,他們用背簍、背架,在這個空間活出自己的生活。

用頭帶背著歷史,傳承,也背著夢想……,回到自己的家,說出自己的故事。

二○○○年,作者第一次被帶到山林祖居地時,祖居地對他來說還是一個模糊的名詞,既不認得山的名字,也不知道有哪些部落,更是第一次聽到巡山員、高山嚮導等名稱。斷斷續續進入山林二十幾年的協作生活中,慢慢發現有一群在山上的族人們,用腳走出自己的路,用頭帶背出自己的生命經驗,說出祖先的歷史與故事。而他的參與其中,讓他的生命有了不一樣的體現。開始了解到山對自身的意義,不單是一個空間,還有族群的歷史。

在山林工作的高山嚮導、背工、巡山員等族人,雖然職位名稱不同,相同的是他們用自己的力量在祖居地工作。族人們的實際工作情況又是如何呢?人們對這份工作的想像又是什麼呢?這些問題在二○一三年前往祖居地馬西桑的行程與一群旅人的對話中,產生了小小的疑問。與山林為伍的工作,真的如此浪漫嗎?讓他興起撰寫有關於族人在傳統領域的山林中,真實的工作環境。

這群唱著歌、穿著獵裝的族人,在山林中長期累積的經驗,是生態保育與研究幕後的大功臣,也是很多登山朋友們登山築夢、完夢的推手。

作者期許自己能像布農族作家田雅各一樣「以筆代替獵槍」,來為自己的族群發聲,將族群獨特文化記載下來。藉由寫出臺灣這一塊土地,不一樣的人、事、物,讓更多人看見高山協作、高山嚮導、巡山員等高山相關職業故事,了解到有一群人在山林中,努力的工作著、努力的生活著。

作者介紹:沙力浪

花蓮縣卓溪鄉中平Nakahila部落布農族詩人與文學家,書寫部落的情感與哀愁。曾經因為念書的關係,離開部落。到桃園念元智中文系,再回到花蓮念東華大學民族發展所。這樣的經歷,開始以書寫來記錄自己的部落、土地乃至於族群的關懷。目前部落成立「一串小米族語獨立出版工作室」,企圖出版以族語為主要語言之書籍,並記錄部落中耆老的智慧,一點一滴地存繫正在消逝中的布農族文化。除了在部落成立工作室,也在傳統領域做山屋管理員、高山嚮導、高山協作的工作,努力的在部落、在山林中生活,並書寫。

文學創作曾獲得原住民文學獎、花蓮縣文學獎、後山文學獎、教育部族語文學獎、臺灣文學獎,著有《笛娜的話》、《部落的燈火》《祖居地‧部落‧人》。

請大家支持,我全部七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「天亮就出發」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lesgo

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

臺灣救生員證照制度與公私協力:社會交換理論之觀點與討論

為了解決登山協作意思 的問題,作者陳敏男 這樣論述:

緣本研究針對臺灣救生員證照制度前於西元2009年間重大轉變轉折而改採「特許」型態作為探討案例,基於「社會交換理論」及公私協力等觀點及立場發軔而分別以「文獻分析」、「文件分析」及「半結構深度訪談」等「質性研究」方法,且復輔以研究者個人實際經驗總結,探討臺灣救生員證照制度及公私協力兩者間關係,且亦藉由「社會交換理論」觀點而探究政府實施公私協力臺灣救生員證照制度有關社會交換政策思維。本研究初步結論為臺灣救生員證照制度「特許」各該水域救生專業團體自行運作型態係屬公私協力。至於公私協力則屬於「特殊」社會交換範疇,牽涉「公私部門」及其等內部各該人員;體育運動主管機關對於其他「政府」公務部門對於體育運動領

域邇來有關「非政府」及「非營利」等第三部門「自行運作」形態之出現,此未臻明瞭,宜當多加互動協調溝通,避免其他更有權力「機關」或不明究理地「權力壓迫」,而導致體育運動主管機關「無力招架」僅得「弱勢面對」且或轉嫁其他「他者」。同時體育運動主管機關對於相對「弱勢他者」尤應「溝通」及「扶持」,「公私部門」亦當合力消弭公私協力之於社會交換若干「社會不平等」之發生。至於社會交換,其中猶有「責任」、「價值判斷」、「願景管理」及「目標管理」等面向之體現而牽涉建立「社會交換理論」有關「責任主義」等理論框架;臺灣現行《國民體育法》及《國民體育法施行細則》等規範而分別建立各種體育專業人員證照制度,至屬特殊,自當配合

目前體育運動產業化或商業化,而宜以非僅侷限體育運動範疇政策思維,或當採行廣義多元發展部署及制度建置;「公私部門」彼此間互動運作(包含前開公私協力形態等)而漸趨多元,自應予以「類型化」及「精緻化」,猶不宜驟認「公私部門」彼此間互動運作,即係公私協力。

幫助每一個孩子成功:發展正向性格,培養面對未來挑戰所需的恆久能力

為了解決登山協作意思 的問題,作者PaulTough 這樣論述:

成功不是打敗別人,而是超越自己; 學業成就不再是成功的唯一指標, 恆毅力、自信心、正向動機,才是幫助孩子實現自我的關鍵能力 家庭和學校,如何創造歸屬感,打造成功的安全基地? 面對未來教育的挑戰, 為家長、老師、政策提出教育全新解方, 幫助孩子贏在終點,經營幸福人生 ◎本書重點 •家長與老師該如何形塑正向性格,培養IQ以外的能力? •如何提供六歲以下幼兒溫暖而安心的陪伴? •面對弱勢的孩子,該如何提升他們的學習力與動機? •家庭、教育現場、決策者,要如何建構培養非認知能力的「學習地基」? •在當前傳統學科嚴密架構下的學校體系中,教師與行政,該如何破框而

出? 調查顯示,超過半數的美國公立學校學生來自低收入家庭,符合營養午餐減免或免費的標準,這樣的出身背景反映於學生的學業表現與畢業後的發展上;教育的不均等,無疑是國力的削減。階級複製階級,是世界各國正面臨的危機。 作者保羅•塔夫在本書中梳理了弱勢家庭的孩子在教育與生命歷程的艱辛,弱勢孩子的平均學業表現,普遍比來自中產以上的孩子差,每放棄一個孩子,就放棄了一個未來的希望,因此,這是政府與民間應當合作協力的巨大挑戰。 作者並同時強調,學業成就並非「成功」的唯一指標;研究指出,恆毅力、熱情、自我覺察、自制等非認知能力,才是促使孩子願意自我超越的根本,得以成就孩子的未來。回歸台灣教育現

場,家長與老師該如何培養孩子IQ以外的能力?學校與政策面又該如何突破既有框架,以新的教學和學習方式幫助每一個孩子找到生命的熱情、建立自己的幸福人生? 讀者將可在本書中,找到更深刻的思索路徑,以及更務實的做法解方。 ◎口碑佳績 ★ 美國Amazon網路書店★★★★評價 ★《紐約時報》暢銷排行榜 ★ 第一線教育工作者齊聲推薦 名人推薦 嚴長壽 顧瑜君 蘇文鈺 蘇巧慧 蘇明進 劉安婷 楊惠如 溫美玉 葉丙成 黃瑽寧 陳藹玲 陳清圳 柯志恩 周美青 林峻丞 林怡辰 方新舟 感動推薦 劉恆昌(教育學博士、中學教師) 專文導讀 教育不再是片段的切

割與分工,將孩子成長的旅程視為一個連續的整體,培養孩子非認知能力,必須成為改變台灣未來教育發展重要的政策。───嚴長壽(公益平台文化基金會董事長) 身為老師的我,必須與學生從出生以來的一切過去拔河,有時是我贏了,有時我輸了一陣但隨後又扳回一城,老師是孩子遲來的父母親,能把孩子從黑暗中拉到光明照耀的地方的就只有老師了……───蘇文鈺(成功大學資訊工程系教授) 根據PISA二○一五年的調查,社經背景帶來的學習成就落差,台灣不僅比美國更顯著,落差也更懸殊。階級複製的困境我們都知道,可是問題是該如何解決?本書引述各國的經驗,彙整豐富的實驗調查,透過實證研究剖析造成階級差距的根本原因。同時,

書中也深入分析家庭依附關係、學校課程設計與師生互動模式,如何影響學生的學習動機與成就,囊括了孩子成長過程中會經歷的各個階段。無論對於父母、教育工作者或是政策分析者,這都是值得一讀的好書。───蘇巧慧(立法委員) 台灣正面臨子少化的風暴,每一位孩子,都是支撐未來社會的重要力量。因此幫助每一個孩子成功,我們實在是責無旁貸。───蘇明進(大元國小教師) 學校不只該幫助學生「學會」知識與技能,進而能幫助學生「成為」實踐者,學校教育因此可以引導學生成為一個會辨識生活中議題並處理問題的二十一世紀公民。───劉恆昌(教育學博士、中學教師) 最讓我感動的,是作者緊緊抓住的那「不放棄」的信念。

作者告訴我們,如果我們真心想告訴孩子不要因他的環境出身而放棄,我們必須以身作則,不放棄任何扭轉困境的可能。───劉安婷(「為台灣而教」創辦人) 物質獎勵,並非學習的主要誘因,唯有體驗到學習樂趣,動機才會持續。營造良好的學習氛圍只是第一步,如何讓孩子從中找到前進的動力,即使面對困難也不放棄,才是孩子會成功的關鍵。───楊惠如(寶桑國中教師) 兒童發展情感、心理和認知能力的起始與首要環境,就是家庭。身為教師,我總會提醒家長注意,也期待透過「共好」的信念,傳遞至每個角落。所有的孩子都是國家重要的資產,每個人都有責任呵護這些幼苗。───溫美玉(台南大學附設實小教師) 一切的學習與成長

都要回到人性最根本的渴望:感覺被包容與接納的安全歸屬感。想幫助您的孩子成功?先從家庭開始,打造一個孩子心靈的避風港。───黃瑽寧(馬偕兒童醫院主治醫師) 最重要的是,建立內外學習動機,並且是能夠容易達成的動機。積極營造樂觀且正向的教室氛圍,否則孩子從課室內逃離後,再拉回來就需要更多的力氣。───陳清圳(樟湖生態國中小學校長) 對於一個在講台上教了十九年教育心理學的我而言,這本書提供了不同的教育視野。深知外在教育環境與內在動機因素對孩子學習的影響,但面對長久僵化的教育體制仍感無奈。塔夫博士用研究證據說明了非典型的教法及評鑑,可以促發孩子學習的動能,這對台灣長久失衡,只重學業忽視非認知

特質的教育問題,提供了務實的解方。───柯志恩 (立法委員/教授) 身為老師的我們,應同理家長的困境,提供他們教養的方向,增強他們已經在做的事,再多做一點,再多做一點,孩子就可以更好。───林怡辰(土庫國小教師) 陪伴弱勢孩子的十年來,我不斷提升孩子們學業以外的非認知能力,帶孩子們在做夢、在實踐夢想中深度學習。這過程中,孩子們獲得了學校以外的多元能力,更看見他們的成長與蛻變。───林峻丞(甘樂文創創辦人)

登山協作意思的網路口碑排行榜

-

#1.爬百岳的山友們,不可不知的四大天王..轉載分享

從日據時代開始爬山,台灣高山他都摸得一清二楚,「百岳」就是他挑選訂定的。民國六十四年五月二十日,中雪山發生山難,當傳出罹難者是「四大天王」之 ... 於 aa20060811.pixnet.net -

#2.【戶外豆知識】如何挑選登山背包與打包技巧? - 百岳

特大型背包: 75公升以上者,適合特殊需求的登山者,如:雪地攀登、高山攝影、生態研究或高山協作等等。 ※小提醒:我們背包的舒適負重大約是體重的3分之1 ... 於 learn.100mountain.com -

#3.住在山裡就靠山吃飯跟著「東線一批熊」去補給 - 微笑台灣

還是在排雲山莊、嘉明湖等山屋營地,為登山客打理睡袋帳棚和料理餐點的廚師們? 靠山吃飯的人. 「高山協作」一職經常被一般大眾窄化理解為揹工、嚮導或廚師。然而, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#4.MIT台灣誌高山嚮導薪水、谷明華悍馬 - 投資資訊集合站

MIT台灣誌高山嚮導薪水在PTT/mobile01評價與討論, 提供谷明華悍馬、高山協作推薦、高山協作薪水就來投資資訊集合站,有最完整MIT台灣誌高山嚮導薪水體驗分享訊息. 於 invest.reviewiki.com -

#5.動物女孩 - 方格子

俗稱山青,就是協助登山客背負裝備的工作者,事實上他們還身兼嚮導、廚師、清潔甚至高山急救員,舉凡在山上需要的一切都找協作員,簡直就像登山客的 ... 於 vocus.cc -

#6.高山協作全志平:從揹工做到零工,一整年都在和不景氣搏鬥

高山協作、全志平、揹工、零工、不景氣. 大多數的協作都是原住民,他們熟悉山上地形,除了協助揹負登山裝備,有些人也會當嚮導為山友指路。 於 www.twreporter.org -

#7.眺躍鳥wings - [登山冷知識] 登山協作員到底背了幾公斤? 先來 ...

No photo description available. ... [登山冷知識] 登山協作員到底背了幾公斤? 先來正名一下:一般山友常說的「山青」或「挑夫」,其實比較適切而尊重的稱呼方式為「登山 ... 於 www.facebook.com -

#8.登山的意義是什麼 - 秀美派

我們常聽別人說登山,去攀登第一高峰珠穆朗瑪峰,挑戰世界新的高度,但是山的環境跟條件是難以預料 ... 登山還可以培養人的團結、協作及集體主義精神. 於 m.xiumeipai.com -

#9.我在這裡,山在那邊:從中央山脈到無氧挑戰K2,召喚勇氣的8000m高峰探險

兩位巴基斯坦協作峰頂上,寫下台灣新的高海拔登山紀錄。 ... 朋友跟我平常在街上散步是會十指交扣,那是只有兄弟間的情誼才會這樣做,就像帽子交換一樣是信任對方的意思。 於 books.google.com.tw -

#10.哈佛生的聖母峰日記:登上世界之巔,真正高人一等 - Google 圖書結果

他是我們全體人員的總負責人,他在喜馬拉雅登山圈裡也是大名鼎鼎,德高望重。不光是我們隊,其他人也都尊稱他為昂大。「大」是尼泊爾語裡「大哥」的意思。 於 books.google.com.tw -

#11.用頭帶背起一座座山:嚮導背工與巡山員的故事(增訂新版)

我們就從頭帶開始寫起,因為我們討論的高山協作,都是背負重物,並且要走較長程的登山路線。 二○○○年的日治八通關越嶺道路調查之行,從東埔走到 ... 於 news.pchome.com.tw -

#12.女子山海 - Google 圖書結果

2 自十九歲入大學社團開始登山,我未曾想過十年、十五年後依舊繼續在山稜上眺望。 ... 0 不是巡山員、研究者、高山協作,也不是修整山路的步道工作者,沒有崇高的理想抱負 ... 於 books.google.com.tw -

#13.登山協作在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供登山協作相關PTT/Dcard文章,想要了解更多協作合作、協作意思、協作平台範例有關運動與健身文章或書籍,歡迎來輕鬆健身去提供您完整相關訊息. 於 fitnesssource1.com -

#14.戒茂斯山4天4夜台東登山「一人9萬8千」 - Mobile01

4天4夜台東登山「一人9萬8千」而4天4夜的過程中,會包含瑜珈伸展課、野營生活體驗,過程中除了有高山協作員隨行外,還有廚師、登山嚮導、野外急救員、 ... 於 www.mobile01.com -

#15.新手可以嗎?戒茂斯秘境有很美?媽呀我看到天使的眼淚了!!抽 ...

說:抽籤是綁定住宿(我想這應該就是代表找小鳳姐代辦代抽,那就是配合的協作是熊出沒大草原營地 的意思吧?!)。另一家嘉明湖登山協作則是 天馬登山隊,嘉 ... 於 halokkvision.com -

#16.百公斤的難題:台灣不需更多神人揹工,而是山域運補直升機

到了近20年間,隨著登山健行活動益發大眾化、觀光化,高山協作這一行也漸漸變成 ... 神人協作「比勇」獨力完成將百公斤發電機揹上嘉明湖步道的任務。 於 opinion.udn.com -

#17.城市山人/人人皆可為登山客:戶外活動大眾化,教育與列管應 ...

猶記得一旦爆出有登山客受困山區、動用到直昇機進行救援任務時,網路輿論無 ... 簡言之,如果政府要透過登山服務業者(例如嚮導服務、協作服務等)來 ... 於 voicettank.org -

#18.最新消息, 北大武山國家步道檜谷山莊

據民眾反映單攻為台灣登山運動用語,意思為單一座山以攻頂為目標,登頂後沿原路 ... (二) 網路申請方式欄位新增高山協作員,倘申請隊伍欲請高山協作員協助揹負或煮食, ... 於 kgonline.forest.gov.tw -

#19.高山上的罕見身影,布農族女協作巫瑪芙的山間故事 - 戶外風格誌

我們的工作就是整理山屋、維護清潔、巡視步道等等,其實就很像山下旅館的房務人員,只是場地換成山屋而已,沒有想像中的困難。」巫瑪芙解釋。 轉換跑道, ... 於 www.outsiders.com.tw -

#20.2021年《高山黃金大草原》奇萊南華兩天一夜免揹公裝公糧睡袋

凡報名行程就贈送【正確使用登山裝備】行前說明會。 ... 【住宿】山屋或營位+帳篷(包餐協作提供帳篷(五人一帳,男女分帳)、睡袋,團員們不需攜帶、亦不需背負,但因 ... 於 www.o2gether.com.tw -

#21.八月2014 - 一點點想法

小知識>有關布農族登山協作員的故事,可以看以下影片: ... 小知識>南一段的馬西巴秀山,山名取自布農族語,是「冷杉林」的意思。 於 nm6thought.blogspot.com -

#22.持續滾動修正與開放資料,加值政府數位服務- 快來看協作會議

開放政府第54案協作會議「登山申請線上系統流程改造」部會自提案. ... 是剛剛講的錐麓古道或者是北插天山,這是一天的行程,然後做到同一個規劃裡面,你是這個意思嗎? 於 cm.pdis.nat.gov.tw -

#23.拉庫拉庫溪流域的山中傳奇 - 芭樂人類學

他原來是職業軍人,退伍後回到家鄉務農,也兼作登山嚮導或協作。 ... 所,在海拔約1800公尺高的意西拉(I-sila,布農語在旁邊的意思)的獵寮紮營。 於 www.guavanthropology.tw -

#24.協作意思– 登山協作 - Titanh

協作意思 – 登山協作. 0 Minutes. 前一堂,我們學會如何分辨協作“Collaboration” 和合作”Cooperation” 的定理。-“協作意思”是指在工作或學習中,與他人關係的聯結。 於 www.titanhde.co -

#25.八通關上玉山|Day 0 遊記|整裝待發,暖烘烘的營火戶外時光

塔古斯Taqus 為布農族語中「樟樹」的意思,營地位於望鄉部落獵人古道附近,除了 ... 嚮導:達拉冠 • 協作:全志平 • 攝影:達拉冠、Arlen Hsu、阿閎 ... 於 shiningchan.com -

#26.價目表 - 布農卡里布灣企業社

我們用最優良的服務換取您的辛苦錢. ※, 登山旅行社、山岳協會、登山社團及長期合作夥伴另有報價。 ... 縱走包餐一個人一天400元,協作揹工、嚮導餐費由客人支付。 於 www.bununclimbers.com -

#27.【臺灣登山人文課】自組隊、商業團與山岳協會 - 城市山人

一般來說,高山行程皆需要向成員酌收團費,以支付接駁車、協作費等等。 登山民間團體為非盈利的社團法人機構,帳目也是公開可取得的透明資訊。此為翻拍 ... 於 mountainurbanite.com -

#28.[問題] 遇到黑心商業登山社怎麼辦??? - 看板Hiking - PTT美食 ...

不懂"追討帳棚的費用"是啥意思是說帳篷不見了? 11/28 12:12, 7 F ... 下山,帶隊的協作看我應有登山經驗,東峰後就自己走自己的. 11/30 10:42, 55 F ... 於 pttfoodtravel.com -

#29.聊聊山。剛開始爬山要選自組隊還是商業團?

登山 商業團- 商業團的形式便與自組團不同,夥伴中會有資深的嚮導陪同,登山伙食會有協作協同背上山,部分登山裝備提供租借,入山入園申請皆會協助 ... 於 www.gq.com.tw -

#30.登山協作費用 - Af088

新北市1支5人登山隊計畫攀登能高越嶺西段路線,昨天從屯原登山口入山後,今天(10日)途經卡賀爾山(海拔3105公尺)其中1名擔任原住民語翻譯的登山協作高姓男子不慎滑 ... 於 www.af088.co -

#31.用頭帶背起一座座山:嚮導背工與巡山員的故事(增訂新版)

斷斷續續進入山林二十幾年的協作生活中,慢慢發現有一群在山上的族 ... 是生態保育與研究幕後的大功臣,也是很多登山朋友們登山築夢、完夢的推手。 於 www.chiuko.com.tw -

#32.奇萊山屋協作,大家都在找解答 訂房優惠報報

嚮導費一天3500元協作揹工25公斤一天4800元隨隊揹工15公斤一天4800元 ...,2020年12月13日—若有觀看過麥導的MIT台灣誌,即可了解 ... 布農卡里布灣登山隊| 奇萊山屋協作. 於 twagoda.com -

#33.價目表 :: 全國醫療機構與人員基本資料

全國醫療機構與人員基本資料,本公司為高山人力派遣公司所以不會有登山行程參考。 您的需求為何在選擇您需要的消費項目。 ... 嚮導費一天3500元協作揹工25公斤一天4800 ... 於 twhospital.iwiki.tw -

#34.登山界的神魔之塔「塔魔巴縱走」 | 無框行動 - Circles.Life

塔曼是原住民語的舊稱,意思是被神木包圍的地方。可惜山頂被矮樹群圍繞,四周無展望。 由塔曼山前往玫瑰西魔山大約需3小時的路程,走在棱上線上喘 ... 於 www.circles.life -

#35.【紅檜、水鹿與獵人】揹走百岳– 台灣的高山協作 - 健行筆記

可是日後我又再聽到其他原住民說到了生吃飛鼠腸子的講法,才搞懂他所提到的「大便」其實不是負面的意思。可能就是飛鼠喜愛的食物是某種樹的葉子或果實,而 ... 於 hiking.biji.co -

#36.2014,03,20~03,22 奇萊山友迷途、失溫與高山病現場救援與遠 ...

2014,03,20~03,22 奇萊山友迷途、失溫與高山病現場救援與遠距醫療協作全記錄 文字記錄/三條魚、王士豪參與單位/南投縣消防局、花蓮縣消防局、台灣野外地區緊急救護 ... 於 blog.xuite.net -

#37.雲豹登山隊 | 健康跟著走

揹負/炊事安排規劃等多元化的休閒服務,睡袋帳棚(租借)、揹負協作員(山青)、接駁車 ... 百岳登山嚮導、高山嚮導、部落深度導覽、野炊伙食務、睡袋帳棚租借、背負協作 ... 於 info.todohealth.com -

#38.高山協作_百度百科

高山協作是大型登山活動中的幕後工程師,他們要保障登山運動員的裝備和物資,並提供各類後勤保障,在1999年之前從事高山協作服務的都是尼泊爾的夏爾巴人,1999年起中國 ... 於 baike.baidu.hk -

#39.搬運工英文

喺山區入面,幫助其他人從事登山活動嘅需要,揹運登山物品、料理烹煮、找地紮營、急難救援、巡山守望等,包攬呢啲工作嘅搬運工人,又叫「高山協作員」。 於 attivastudiintegrati.it -

#40.棲蘭神木園步道 - Zoe Schio

登山協作. 鳳翔公園. 108 會考作文. Waxberry. ... 大大意思. 霓虹魚. 肚臍柑. 美味不設限. 金魚特展. ... 氣喘吁吁意思. 體能訓練. 房間有異味. 於 zoeschio.it -

#41.登山協作費用 - Uniquefass

提到高山協作員,第一個聯想的是負重,緊接著便是職業傷害了,早從清代和日據時期,平地人和日本人就開始聘用原住民進行開路和探勘的工作,而民國60年台灣登山熱潮 ... 於 www.uniquefassories.co -

#42.完百的意義是值得思考的! - 聰明運動家

時代的改變,登山的裝備的進步、交通接駁相較之前是便利至登山口的,登山的接駁、嚮導、協作的產業發展成熟,加上國人運動和休閒風氣盛行,只要人們有時間、有體能、有 ... 於 wiseexerciser.com -

#43.喜馬拉雅式登山 - Zhewang

喜馬拉雅式登山是指向導、協作、廚師登山者和協作人員很多人的參與并在登山過程中反復適應、修路、在各高度建立營地并儲備 ... 二、那么我們說的“修路”是什么意思. 於 www.zhewang.me -

#44.漢語詞典- 高山協作是什麼意思 - KM查询

百科釋義. 高山協作是大型登山活動中的幕後工程師,他們要保障登山運動員的裝備和物資,並提供各類後勤保障,在1999年之前從事高山協作服務的都是尼泊爾的夏爾巴 ... 於 kmcha.com -

#45.三六九山莊入住感想雪山新手雪霸宿營地抽籤搶床位 - 老蝦

三六九山莊廚房這邊有協作輪流駐點,今晚有布農登山隊以及雲豹兩組人協助 ... 已經開喝,第二個走I 聖縱走的隊伍也拿出58 (高粱的意思)開始對乾。 於 shrimplitw.com -

#46.免背睡袋公糧的疑問? - 登山補給站

為鼓勵全民參與登山活動,及增加山林工作者的就業機會,很多登山團體,都推出免背睡袋公糧的高山行程. 但個人不曾參加這種活動,故有些疑問如下: 於 www.keepon.com.tw -

#47.登山協作在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

背行山林:原住民高山協作員的沈重步伐| weReport 調查報導公眾委...2015年1月1日· 高山協作員」依照工作內容大致可分為兩種:「嚮導」是服務登山客在山區路途導引、並保障 ... 於 culturekr.com -

#48.背行山林:原住民高山協作員的沈重步伐 - 優質新聞發展協會

「高山協作員」是歷史悠久的職業,源起自清領末期沈葆貞開山撫蕃,經過日治時期、直到現在國民政府,因應時代變化而有多種不同的的稱呼:有人稱「挑夫」、「山青」,也人稱 ... 於 aqj.org.tw -

#49.戶外生活的好夥伴-歐都納

他們征服的高山中,最高峰是珠穆朗瑪峰,它的高度有8848公尺,也是世界的最高峰。 我們查了維基百科才知道,原來藏語「珠穆朗瑪」的意思就是「大地之母」、「聖母」的意思 ... 於 www.cses.chc.edu.tw -

#50.生態保護區及其他管制區入園申請注意事項

五、領隊需為年滿18歲成年人,並能承擔整體登山隊伍安危,請領隊務必轉知每位隊員 ... 十三、申請入園許可及山屋床位時,申請名單應包括僱用之高山協作員或相關協助 ... 於 npm.cpami.gov.tw -

#51.關於我們 - 頂品仔茶園

「MaFe(唸作ㄇㄚ˙ㄈㄟ˙)」,在鄒語裡面是「好吃」、「好喝」的意思,希望大家喝了 ... 楊騏鴻,鄒族資深的高山嚮導是登山隊的領頭羊,綽號“小楊”,身材魁武、黝黑, ... 於 www.mafetea.com -

#52.登山包推薦|10大款式推薦|12大選購重點|3個背登山包登山 ...

四日以上長天數行程:50L 以上. 當然,還會有很多因素會影響包包容量的選擇:包含季節、是否請協作、是否 ... 於 travelholicfun.com -

#53.個人作品集by LiTing

雜誌名字《Glitter》意思為閃閃發亮,與本雜誌主題「小人物故事」互相呼應, ... 高山協作員,是一項極需技能及緊急應變能力的職業,他們為登山客付出 ... 於 issuu.com -

#54.天巴•夏爾巴的珠峰情結攀登改變自我 - 壹讀

現在的天巴,依舊熱愛雪山和登山,並組織了一支以夏爾巴80後為主的登山協作隊伍,為世界各地登山者服務。 天巴•夏爾巴,曾就讀於武漢大學,是尼泊爾夏 ... 於 read01.com -

#55.【人文與知識】【背行山林】【正視登山協作員之困境】

「高山協作員」依照工作內容大致可分為兩種:「嚮導」是服務登山客在山區路途導引、並保障其登山安全; 「揹工」是純粹的勞動體力搬運,負責背負登山者公用 ... 於 www.mountainpig.com -

#56.搞懂你的登山裝備:新手必修的裝備課&實用清單(炊煮.睡眠 ...

一種作法是給山上的協作,他們通常會有可以填充的工具,可以重複使用(不建議自行填充,避免發生意外)。如果要丟棄,記得一定要先將瓦斯罐完全洩氣,再用 ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#57.伊凱文高山協作服務搭伙嚮導領隊揹工

伊凱文,高山協作服務, 搭伙, 嚮導, 領隊, 揹工. 於 www.eamkevc.com.tw -

#58.山稜上的勇士!高山協作員「一肩揹起山林所需」心聲

說起高山協作員,它是一項歷史悠久的職業,可追溯至日治時期,在研究資料上顯示,當初因日本學者受總督府委派調查台灣高山環境時,接觸到高山族原住民,以 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#59.搬运工- 维基百科,自由的百科全书

在山區之中,以協助他人從事徒步或登山活動所需,舉凡登山物品揹運、料理烹煮、找地紮營、急難救援、巡山守望等工作攬於一身的人,此職即稱為高山協作員。 於 zh.m.wikipedia.org -

#60.天馬登山協作– 台灣天馬 - Acceptanct

說起「高山協作」一詞,你會想到什麼呢?是電視節目「MIT 台灣誌」裡揹負拍攝器材、搭營野炊的高山嚮導?協助學者黃美秀在八通關瓦拉米山區,深耕台灣黑熊保育與學術 ... 於 www.acceptanctgage.co -

#61.登山嚮導法律責任概述

而整個登山隊,有時還兼有提供其他輔助服務之協作員。通常的情形,由 ... 但不具備法效意思,亦即並無受其表示行為可能發生之法律效果拘束之意思者,該約定之表. 於 taiwanmt.nchu.edu.tw -

#62.協作登山的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

CC和減重營養師Sabrina的美胃人生這樣回答,找協作登山在 ... 協作登山在[嗨友] 登山協作- 看板Hiking - 批踢踢實業坊的評價 ... 登山協作意思. 於 edu.mediatagtw.com -

#63.您好.本案經本所現地勘查.該地號整地情形是否合法,己移請縣府 ...

... 前約1公里有四季社區設置柵欄,規定公務車才可進入,但是有登山協作廠商進出, ... 慣性使用電話接通錄音的我在想是不是該公佈這語音檔,聽一聽這素質是什麼意思? 於 www.datong.e-land.gov.tw -

#64.山稜上的靠揹人生!高山協作員:盼多點尊重 - 奇摩新聞

和小郭談起高山協作員,不外乎就是揹著高負重的裝備行走在山林之間,但他們的工作範疇相當廣,從一般登山團體的公糧,到山屋修建所需的材料、水塔、廚餘桶 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#65.【上報人物】聖母峰的王者:雪巴人之謎

... 氧氣瓶也攻頂聖母峰),一直是全球各國登山隊在尼泊爾登山的強力夥伴,他們是雪巴族(Sherpa),藏語裡意思是「從東方移居來此的人」。 雪巴傳說. 於 www.upmedia.mg -

#66.200502_小背包暢遊南二段 - 山谷登山會

據民間信仰,今年屬龍的運勢不差,唯獨帶有白虎煞,意思就是說容易招致意外 ... 當下靈機一動,我提出了請個人陪走協作的想法,並保證不會落隊太多。 於 mountainorgtw.blogspot.com -

#67.向陽、三叉、嘉明湖(1/5) - 雲海漫漫

根據利稻原住民的解釋:「蘭烏」為啞巴的意思,「斯滔臘」則是利稻村的一個 ... 本活動為威寶電信登山社成立後第二個高山活動,原本安排玉山前五峰活動,一如預期並 ... 於 sky.greentracks.app -

#68.登山的意義是什麼 - 時尚達人圈

我們常聽別人說登山,去攀登第一高峰珠穆朗瑪峰,挑戰世界新的高度,但是山的環境跟條件是難以預料 ... 登山還可以培養人的團結、協作及集體主義精神. 於 www.ssdrq.com -

#69.山與自然# The Carrier. 下山的隔日 - Medium

協作 的出現,要從兩種不同的登山法說起,第一種登山法是阿爾卑斯登山法, ... 說:來,我Carry 妳,那個Carry 除了背負,還帶有,來我給你靠的意思。 於 medium.com -

#70.布農族原住民「無名」的成年禮 - 虎嵐登山隊

有一回看MIT台灣誌時,麥哥問起原住民協作的成年禮經驗,版主才知道原來原住民還 ... 萊北峰,5/1夜宿成功山屋,布農族原住民協作「無名」(原住民名字,河流的意思) ... 於 cyl945792.pixnet.net -

#71.新手必看》登山要帶什麼?2張圖讓你搞懂必備裝備 - 風傳媒

... 安全下山的過程(小編深深感謝賀大哥和幫忙的協作)。所以,為了不要再有第2包洗衣粉上山,以下小編針對簡要的裝備和打包開始碎念囉![啟動LINE推播]每日重大新聞. 於 www.storm.mg -

#72.頂品仔茶園 - 看見‧太陽

「MaFe ( 唸作ㄇㄚ˙ㄈㄟ˙)」,在鄒語裡面是「好吃」、「好喝」的意思,希望大家喝了我們的茶,心情會飛揚起來! 高山坦克的茶農心生活. 是登山隊的領頭羊,綽號“小 ... 於 explorethesun.tw -

#73.原住民高山協作員 - 台大意識報

高山協作員(簡稱協作)又稱「山青」,他們通常任職於特定登山隊,負責照料客人在高山上的大小事,將交通、行李、吃住等一手包辦。協作依照工作類型, ... 於 cpaper-blog.blogspot.com -

#74.月亮的鏡子戒茂斯上嘉明湖四天三夜新手難度 - 台灣368

在布農語中,嘉明湖cidanumas buan 是「月亮的鏡子」的意思 ... 不只是登山,還有百岳登峰、高山湖泊、野溪溫泉、派對系列、新手登山等多樣行程供您選擇! 於 www.taiwan368368.com.tw -

#75.為什麼越野跑鞋是低筒的?登山與腳踝問題的分析和訓練

先不說「越野」跑鞋,若有仔細觀察的山友會發現,甚至有些協作是穿「慢跑鞋」在工作的。要麼在山上一連奔馳個十幾小時,要麼背負著普通山友數倍的 ... 於 greathunger.com.tw -

#76.元旦挑戰冬季哈巴雪山一比一高山協作 - 每日頭條

「哈巴」為納西語,意思是金子之花朵。哈巴雪山和玉龍雪山在民間傳說中被看作是弟兄倆,此外哈巴雪山還被看成是當地西藏人民的聖山。哈巴雪山因巨大的海拔 ... 於 kknews.cc -

#77.西方登山客身後的雪巴人 - 上下游

藏文裡珠穆是女神,朗瑪是第三的意思,珠穆朗瑪峰,正是第三女神之峰,這 ... 想像一下,30年來各國登山客與當地雪巴人嚮導協作所製造的垃圾,與吃喝 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#78.收藏天使眼淚!台東嘉明湖國家步道,台灣夢幻級高山湖泊攻略

布農族人依傳說故事為高山湖泊命名「cidanumas buan」,意思是「月亮的 ... 協作團體現在每日運送新鮮食材上山,同時將廚餘帶下山,共同降低登山活動 ... 於 www.travelerluxe.com