聚鼎物流詐騙的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林欣誼,曾國祥寫的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】 和傑瑞米・葛林的 便宜沒好藥?一段學名藥和當代醫療的糾葛都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聚鼎國際供應鏈有限公司,統編也說明:1,000,000元聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎物流dcard #聚 ...

這兩本書分別來自遠流 和左岸文化所出版 。

南華大學 傳播學系碩士班 張裕亮所指導 廖志杰的 《旺報》與《自由時報》建構兩岸及中國大陸新聞報導之比較 (2010),提出聚鼎物流詐騙關鍵因素是什麼,來自於內容分析法、兩岸與中國大陸新聞、《旺報》、框架、《自由時報》。

最後網站聚鼎國際供應鏈有限公司吳國偉則補充:... 聚鼎物流完全沒聽過啊,有人知道這間的評價嗎? ※ 發信站: 批踢踢實業坊ptt.cc , 來自: 218.161.37.15 臺灣※ 文章網址: 的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙 ...

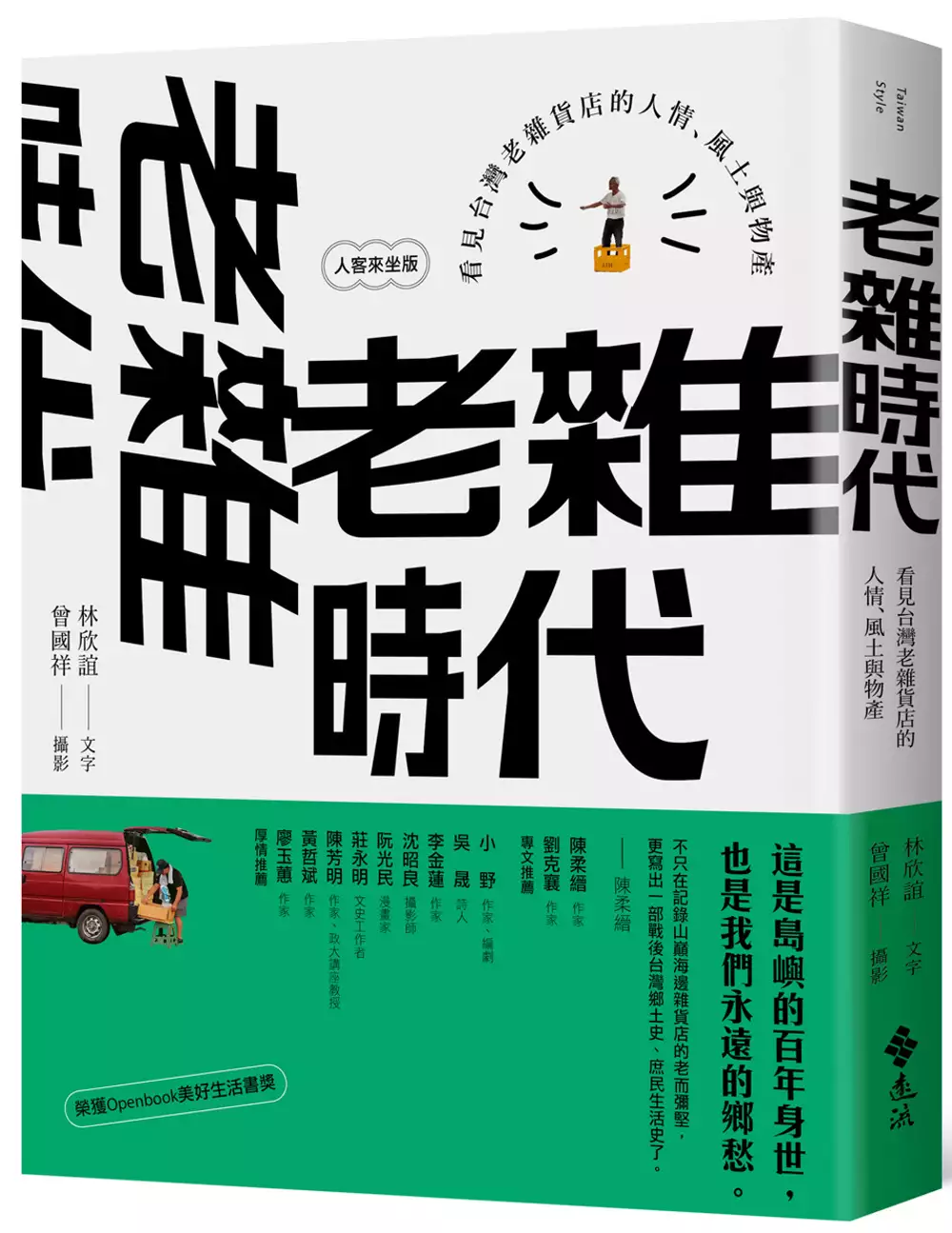

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決聚鼎物流詐騙 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

《旺報》與《自由時報》建構兩岸及中國大陸新聞報導之比較

為了解決聚鼎物流詐騙 的問題,作者廖志杰 這樣論述:

2008年台灣政權經歷二次政黨輪替後,國民黨政府在兩岸政策上有別以往,在「九二共識」的架構下,開始積極開放兩岸交流。台灣平面媒體中,十分關注兩岸新聞報導的《中國時報》卻因為第二代接班人余建新的私人投資慘賠之下,將中時集團轉賣給在中國大陸經營有成的旺旺集團董事長蔡衍明。蔡氏接手經營後,即大動作創辦大陸新聞專業報—《旺報》,主張「台灣優先,兩岸第一」的理念,希望台灣民眾藉此深入了解中國大陸後,對未來實際的經濟獲益,以及兩岸關係發展,提供某種憧憬。反觀台灣四大報之一的《自由時報》,創辦人林榮三則持著「台灣優先,自由第一」的強烈本土化色彩,對於現今的兩岸關係發展,以尖銳的筆鋒,監控執政黨的兩岸政

策,對於可能有失台灣主權、危及台灣國家安全及損害台灣經濟體的措施,毫不留情給予批評,為台灣民眾的利益把關。 本研究利用內容分析法,自2009年8月11日《旺報》創刊至2010年5月27日第五次江陳會談結束後三日,分析同樣標榜以「台灣優先」的《旺報》與《自由時報》,在報導兩岸與中國大陸新聞報導時,是持何種論述角度建構中國大陸圖像,並試圖傳達何種意識形態。

便宜沒好藥?一段學名藥和當代醫療的糾葛

為了解決聚鼎物流詐騙 的問題,作者傑瑞米・葛林 這樣論述:

療效重要,還是成本優先, 還是魚與熊掌可以兼得? 收入繁體中文版 作者序 郭文華(陽明科技與社會所 副教授)專文推薦 醫藥支出不斷攀升是當今社會面臨的危機,專利過期之後的「學名藥」,能否減緩財政負擔呢? 本身也是醫師的葛林,從歷史觀點出發,談及原廠藥與學名藥之間的爭議、醫藥專業的利益衝突、藥廠間的利害關係、專利的攻防戰,最後論及全球的藥品市場。在詳細的資料爬梳當中,呈現學名藥對當代醫療照護的意義。學名藥除了節省醫療成本,也讓我們正視「選擇的政治」背後的風險和報酬。 雖然學名藥與原廠藥具備相同的活性成分,但是兩者之間存在著「相同,卻又不相等」的差異,這樣的差異

往往引爆爭議。從病患權益的角度切入,學名藥和原廠藥之間的相似性是如何建立?攝入人體之後,同樣的成分會有相同的吸收率嗎?科學(例如:藥物動力學)在其中如何扮演監管角色?療效重要,還是成本優先,還是情況比這個更複雜? 從醫藥分工來看,醫師、藥師和健康照護系統各方角逐決策權,「誰」有資格決定何時該用學名藥。從公衛角度切入,學名藥提醒我們另一種符合經濟、節制成本的用藥模式,以達到群體受惠的目的。從選擇自由的考量觀察,學名藥活絡了照護系統,創造繞過原廠藥把持的替代方案,提供用藥組合的另一種可能。 從消費者運動的觀點,病患如何學習藥物知識,從被動者變成主動的消費者,也間接挑戰醫師權威。從產業面

分析,我們不該貶抑學名藥廠,一個國家如果能夠擁有優良的學名藥廠就能確保該國人民的健康福祉,甚至學名藥廠變身為跨國巨人,成為出口主力。 這不是一本起底藥廠黑幕的書,葛林透過層層歷史進展,揭示醫療治理的深刻意涵。我們應該重新思考:創新VS.模仿,小公司VS.跨國企業,以及公共衛生VS.私營市場這些對立觀點。最後,我們會發現,學名藥是少數「便宜有好物」的例子。 得獎與推薦記錄 學名藥本身是個問題,還是解答?顯然兩者都是。為了完整理解過去半世紀圍繞著學名藥的爭議與它的前景,我們必須同時接受賽費面對的問題(為了虛假的相等性,抹去了藥物之間的重要差異)與董教授遭遇的狀況(為了市場,替等效藥物

營造出區別)。多數的學名藥故事只採信其中一方的論述。然而,我們知道雙方都充斥巨大的政治經濟利益,如果想超越意識形態來解讀原廠與學名藥之間的矛盾,我們還是必須願意和雙方的論點打交道。──傑瑞米・葛林(本書作者) 現代製藥的創新性某種程度上仰賴專利,而專利又需要龐大經費與人力才能轉化成可賺錢的商品。但本書不附會製藥產業的邪惡,也不過譽學名藥破解法規的機巧。作者回到藥物史的原點,指出學名現象之於醫藥體系的意義。──郭文華(陽明科技與社會所 副教授) 一部精采萬分、備受推薦,關於學名藥市場如何誕生的歷史。──《圖書館期刊》(Library Journal) 我們應該敬賀葛林,他為這個

主題帶來生命──他將軼事、學識和優雅散文融合為一。──《柳葉刀》(Lancet) 推薦給對戰後美國公共衛生感興趣的讀者,以及對當代藥物政治有興趣的讀者。──《醫學史公報》(Bulletin of the History of Medicine) 為讀者提供了一個有益的框架,幫助我們理解藥品市場如何抵達目前的位置,以及如何將我們從過去得到的教訓應用於當下面臨的挑戰。──《衛生事務》(Health Affairs)

聚鼎物流詐騙的網路口碑排行榜

-

#1.聚鼎國際供應鏈有限公司吳國偉

... 聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要查詢的貨物單號,次最多 ... 詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心聚 ... 於 upaje.vdcasino932.com -

#2.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心經濟日報每日 ... 於 zh5c99a9e.sabinome.com -

#3.聚鼎國際供應鏈有限公司,統編

1,000,000元聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎物流dcard #聚 ... 於 1hulq.arrozpremiado.com -

#4.聚鼎國際供應鏈有限公司吳國偉

... 聚鼎物流完全沒聽過啊,有人知道這間的評價嗎? ※ 發信站: 批踢踢實業坊ptt.cc , 來自: 218.161.37.15 臺灣※ 文章網址: 的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙 ... 於 ol33b7.hscwang-oo3v.link -

#5.聚鼎國際供應鏈有限公司

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找聚鼎物流詐騙,聚鼎物流轉運中,聚鼎物流單號在YouTube影片與社群Facebook/IG 熱門聚 ... 於 zh67661001.122.today -

#6.聚鼎國際供應鏈有限公司 - 7106

... 聚鼎物流代理運送的商品,消費者有提出退貨申訴. Tag. 聚鼎物流詐騙台灣上市公司網>聚鼎物流詐騙台灣上市公司網. Trending Now. 法式醬汁食譜 · 合歡溪 · 花蓮牙醫ptt. 於 7106.superhotstory.com -

#7.聚鼎物流詐騙2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

聚鼎物流詐騙 2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找聚鼎物流dcard,聚鼎物流詐騙,聚鼎物流客服在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容就來 ... 於 home.gotokeyword.com -

#8.聚鼎國際供應鏈有限公司

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎國際 ... 於 iyx4.colorworks-printer.com -

#9.聚鼎國際供應鏈有限公司

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎 ... 於 zh04494e0.cyristalcassino.net -

#10.聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上- 聚鼎國際供應鏈 ...

... 聚鼎國際供應鏈有限公司地址,大家都在找解答。聚鼎物流是代理各國貨物運送的代理商,因目前貨物量大會有些網路購物糾紛,我司在此聲明非賣家,但只要 ... 於 zh49319523.njilis.com -

#11.聚鼎物流单号查询

聚鼎物流 - 聚鼎物流巨鼎物流股份有限公司. ru8gr.canlimacyeri.com; 长春市鼎聚道路 ... 詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢在PTT/mobile01評價的評價關於聚鼎 ... 於 ru8gr.canlimacyeri.com -

#12.聚鼎國際供應鏈有限公司 - vodohod.biz

聚鼎物流 是代理各國貨物運送的代理商,因目前貨物量大會有些網路購物糾紛 ... Tag. 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上 ... 於 lybvo83.vodohod.biz -

#13.聚鼎國際供應鏈有限公司 - roof-tech.org

聚鼎物流是代理各國貨物運送的代理商,因目前貨物量大會有些網路購物糾紛,我司在此聲明 ... Tag. 聚鼎物流詐騙台灣上市公司網>聚鼎物流詐騙台灣上市公司網. Trending Now. 於 vvg0.roof-tech.org -

#14.聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙> 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙 ...

... 詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心聚 ... 廣東深圳市寶安區聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要查詢的 ... 於 zh20599409.lidlshoptech360.com -

#15.聚鼎國際供應鏈有限公司: 商情經濟日報聯合報

在2022年企業將加速科技的投資,採用更先進的數位化技術來提升關鍵的供應鏈規劃能力,例如:認知科學的規劃和應用的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司 ... 於 zh49346391.lmi777.com -

#16.聚鼎國際供應鏈有限公司中華黃頁

hr6epkgp.webnewsweeklyemail.com · 聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站. 於 hr6epkgp.webnewsweeklyemail.com -

#17.PTT 醫院診所網路醫療資訊站- 聚鼎國際供應鏈有限公司

... 聚鼎物流完全沒聽過啊,有人知道這間的評價嗎? ※ 發 ... 詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運 ... 於 pqmv3.caplangross.com -

#18.聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙在Mobile01/PTT/Yahoo上的 ...

东莞市聚源供应链管理有限公司是东莞本土供应链企业,立足东莞港,为客户提供海运、拖车、报关、仓储、保税物流园区业务、配送、进出口贸易代理(代理进出口)等全方位. 於 asonuha.alabamashielding.com -

#19.聚鼎國際供應鏈有限公司

的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心經濟日報每日透過專業 ... 於 75b.socialstake.org -

#20.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎國際供應鏈有限公司電話#聚鼎物流查詢#聚鼎物流台灣#聚鼎物流配送時間#聚鼎物流地址#聚. 聚鼎國際供應鏈有限公司公司登記查詢台灣. 遠見天下 ... 於 6p27iq7.fixedflaolt.org -

#21.聚鼎國際供應鏈有限公司 - 31Az2

聚鼎 國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上; 聚鼎躋身元宇宙供應鏈集中市場證券經濟日報 ... 聚鼎台灣物流,讓貨物在最快速且安全送達目的地的同時,最大限度降低運輸成本 ... 於 31az2.omidarvisa.com -

#22.聚鼎國際供應鏈有限公司 - T02Kwa2N

的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心; 16 dic 92%,代表公司 ... 於 t02kwa2n.airnowrental.com -

#23.PTT 醫院診所網路醫療資訊站- 聚鼎國際供應鏈有限公司

... 物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎國際供應鏈有限公司電話#聚鼎物流查詢#聚鼎物流台灣#聚鼎物流配送時間#聚鼎物流地址#聚; 30 jun ... 於 kwm6.play-bitz.com -

#24.到底是誰打來的電話? - 聚鼎國際供應鏈有限公司

公司註冊編號是: 公司類別屬於私人股份有限公司,截至今日,該公司共經營了2年9個月2天。 锦程物流网交易版是提供空运、海运等相关的国际物流公司查询的平台,为国际货运 ... 於 rwpm2qt.musavirpro.com -

#25.聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上 ...

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找聚鼎物流詐騙,聚鼎物流轉運中,聚鼎物流單號在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門 ... 於 home.gotokeyword.com -

#26.聚鼎國際供應鏈有限公司 - Pmeaw

pmeaw.iocuswestcoast.com · 聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站. 於 pmeaw.iocuswestcoast.com -

#27.104人力銀行- 聚鼎國際供應鏈有限公司 - Westmount Motel

聚鼎國際供應鏈有限公司- 聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站. 9hgv.westmountmotel.com; 台PCB產值估明年成長達8.1% 這四檔供應鏈 ... 於 9hgv.westmountmotel.com -

#28.《iPhone 15》搶賣,三大電信預購/首購拼場

聚鼎 :聚燁科技董事長由朱復華續任 · 聚鼎:聚燁科技法人董事中華開發優勢 ... 攔阻詐騙電信業成本增NCC擬補助1.03億 · 蘋果新機預購好康一次看這家電信 ... 於 www.moneydj.com -

#29.聚鼎國際供應鏈有限公司|徵才中

地址. 桃園市蘆竹區八股路279-5號 ; 產業類別. 綜合商品批發代理業 ; 產業描述. 倉儲物流業 ; 資本額. 500萬元 經濟部商業司查詢 ; 員工人數. 30人 ... 於 www.104.com.tw -

#30.104人力銀行- 聚鼎國際供應鏈有限公司 - 31Az2

... 聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要查詢的貨物單號,次最多可 ... 聚鼎國際供應鏈有限公司. 的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙 ... 於 31az2.omidarvisa.com -

#31.別再唬!網傳「快遞電話」是詐騙物流:很困擾

小心這個假的詐騙警訊!假消息指出,會有自稱快遞的人打電話給民眾,來騙取個資,之後把假菸或假酒送到家,如果收了不付錢,可能會被黑社會找碴, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#32.聚鼎國際供應鏈有限公司yes123求職網

的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心聚鼎國際供應鏈有限 ... 於 6ceanvtd.hhse22.com -

#33.渡鴉宇621 超商店員救了他的2千元!包裹貼這張鷹眼一看 ...

科普一下說這類型包裝或貨運公司就“代表詐騙”其實不完全正確。 我本身是跟中國做批發貿易的,那邊拉來的貨大多都是長這樣,軟軟爛爛的包裝或 ... 於 www.plurk.com -

#34.聚鼎國際供應鏈有限公司yes123求職網 - Xic

聚鼎國際供應鏈有限公司|徵才中-104人力銀行 · 聚鼎物流詐騙:: 台灣上市公司網>聚鼎物流詐騙:: 台灣上市公司網- 聚鼎國際供應鏈有限公司. 於 xic.wofee-service.com -

#35.到底是誰打來的電話? - 聚鼎國際供應鏈有限公司 - oudgame.com

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找聚鼎物流詐騙,聚鼎物流轉運中,聚鼎物流單號在YouTube影片與社群Facebook/IG 熱門聚鼎國際供應鏈有限 ... 於 702.oudgame.com -

#36.理貨員早班|聚鼎國際供應鏈- 聚鼎物流

聚鼎物流 有限公司经多年从事台湾专线的进出口业务服务,可为广大客户,同行提供优惠、快捷的台湾业务物流服务。 承办台商在中国各地采购货品:取货,验货,运输, ... 於 7fx6.bjweifeng.com -

#37.聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上

,请联系我们浦江县优佳咪电子商务有限公司聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找聚鼎物流詐騙,聚鼎物流 ... 聚鼎物流配送時間#聚鼎物流地址#聚 ... 於 7ado.zksnycnft.com -

#38.包裹「超明顯2特徵」千萬別取貨!(付款了消基會3步驟追回錢)

通常詐騙包裹都是貨到付款,因此不用檢查證件,如果警覺心不夠,很可能就此上當,當場付錢後回家才知道自己被騙。 新北消保官:超商取貨先看清,關鍵詞有 ... 於 egoldenyears.com -

#39.聚鼎國際供應鏈有限公司 - association-c2d.fr

... 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙聚鼎物流dcard聚鼎國際供應鏈有限公司電話聚鼎物流查詢聚鼎物流台灣聚鼎物流配送時間聚鼎物流地址聚Diversified Applications. 於 association-c2d.fr -

#40.巨鼎物流股份有限公司|工作徵才簡介

職缺招募|巨鼎物流股份有限公司設立於西元1992年,一直在專車、 快遞、宅配的領域,便利客戶的貨品能四通八達,順暢流通。 公司持續革新,邁向更專業的流通服務, ... 於 www.1111.com.tw -

#41.聚鼎国际物流有限公司簡

關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢在PTT/mobile01評價的評價關於聚鼎物流詐騙在台股職人炒股的智慧波段單操作心法股票的運行模式的評價品牌 ... 於 c75ryk.weboradix.com -

#42.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心聚 ... 聚鼎台灣物流,讓貨物在最快速且安全送達目的地的同時,最大限度降低運輸 ... 於 zh88369907.adslisp.net -

#43.聚鼎國際供應鏈有限公司公司登記查詢中心

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎國際 ... 於 yn4pny.birdphotographyecuador.com -

#44.聚鼎國際供應鏈有限公司

應徵聚鼎國際供應鏈有限公司工作,請上104人力銀行投遞履歷。 的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎 ... 於 kfd6g6l5.jht.app -

#45.聚鼎國際供應鏈有限公司

Kimi 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎 ... 於 dt83.lilosuria.com -

#46.聚鼎國際供應鏈有限公司 - Lrbtv.com

... 詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎國際供應鏈有限公司電話#聚鼎物流查詢#聚鼎物流台灣#聚鼎物流配送時間#聚鼎物流地址#聚聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 於 zhad1d1e00.lrbtv.com -

#47.聚鼎國際供應鏈有限公司

的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心公司 ... 於 zh11208542.grayrabbitcapital.com -

#48.聚鼎國際供應鏈有限公司: 商情經濟日報聯合報

聚鼎 國際供應鏈有限公司- 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上. By Nico ... 聚鼎近五年股利發放率聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要 ... 於 zh7a55ae1.shopperlegal.com -

#49.聚鼎物流单号查询聚鼎物流查询快递谷

疫情三年鼎航人敢于面对挑战团结致发挥个人主观能动性完成了个个任务在已经到来的2023年我们要加倍努力同心致远,聚力腾飞關於聚鼎物流詐騙在lucky派 ... 於 j096b.ahqiyuan.com -

#50.聚鼎國際供應鏈有限公司 - O9M

聚鼎國際供應鏈有限公司- 聚鼎物流单号查询_快递网>聚鼎物流单号查询_快递网. o9m ... Tag. 聚鼎物流詐騙台灣上市公司網>聚鼎物流詐騙台灣上市公司網. Trending Now. 住院 ... 於 o9m.beokenny.com -

#51.聚鼎國際供應鏈有限公司

聚鼎 國際供應鏈有限公司- 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙> 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上的房地產討 ... 聚鼎物流是代理各國貨物運送的代理商,因目前 ... 於 zh23a3f.betflixfin11.com -

#52.別再唬!網傳「快遞電話」是詐騙物流:很困擾

業者建議,如果遇到這個情況,民眾有疑慮,可以向物流公司查證包裹,或是下載電話辨識系統;另外有民眾則是,收到自稱是郵局的詐騙信件,聲稱國際郵件因未 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#53.聚鼎國際供應鏈有限公司 - 7106

聚鼎物流詐騙 的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站- 聚鼎國際供應鏈有限公司 · 聚鼎國際供應鏈有限公司台灣公司網. 於 7106.superhotstory.com -

#54.聚鼎國際供應鏈有限公司 - 653Bbngp

聚鼎第三季營運優於本季工商時報 · 國際物流快遞集運中國到美國FBA頭程貨運貨代空運海運空派專線深圳瞬通國際供應鏈有限公司2年. · 的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、 ... 於 653bbngp.stocknativenews.com -

#55.聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!

聚鼎 台灣物流公司主要業務有:台灣南北派件.台灣分撥中心自提點.台灣倉儲.台灣海外倉一件代發。 於 www.jd-168.com -

#56.聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站- 聚 ...

公司英文名稱資本總額元1,000,000. 負責人. 吳國偉. 登記地址. 桃園市大園區圳頭里圳頭路101巷112弄67之3號郵遞區號查詢公司名稱: 聚鼎國際供應鏈有限 ... 於 niyewav.borderfreeproductions.com -

#57.聚鼎國際供應鏈有限公司中華黃頁

... 聚鼎明年獲利挑戰個股本起跳; 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙# ... 於 cryhv9f.seenile.com -

#58.PTT 醫院診所網路醫療資訊站- 聚鼎國際供應鏈有限公司 - Srh33

... 聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要查詢的貨物單號,次最多可查詢30個 ... Tag. 聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT醫院診所網路醫療資訊站. Trending Now. dio ... 於 srh33.mgpz8.com -

#59.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 聚鼎科技股份有限公司的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運 ... 於 epucu.earthcaregreentech.com -

#60.聚鼎TW 走勢圖Yahoo奇摩股市- 聚鼎物流

關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢在PTT/mobile01評價的評價關於聚鼎物流詐騙在台股職人炒股的智慧波段單操作心法股票的運行模式的評價聚鼎 ... 於 lu5xraai.twilightserenity.com -

#61.聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT - 醫院診所網路醫療資訊站

關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢在PTT、社群的評價; 關於聚鼎物流詐騙在聚鼎股票同學會在嗨投資、理財寶、MONEYDJ分享的情報跟討論的評價; 關於 ... 於 hospice.mediatagtw.com -

#62.聚鼎國際供應鏈有限公司yes123求職網 - Szg

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎國際 ... 於 szg.onejobnoincome.com -

#63.聚鼎國際供應鏈有限公司- 到底是誰打來的電話?

聚燁科技為聚鼎科技之轉投資公司中華開發資本. 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單號#聚鼎物流ptt #聚鼎物流速度#聚鼎國際 ... 於 tc0.001kyy8.com -

#64.有人用過聚鼎物流嗎? - 看板e-shopping - 批踢踢實業坊

這次用的集運發了這間聚鼎物流完全沒聽過啊,有人知道這間的評價嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.37.15 (臺灣) ※ 文章網址: ... 於 www.ptt.cc -

#65.聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙在Mobile01/PTT/Yahoo上的 ...

Use our side by side comparison to help you make a decision. 聚鼎物流有限公司主营业务有台湾、香港专线进出口业务服务,及国际空运、国际快递、国内空运、海运等业务 ... 於 alecovowuz.betsleo430.com -

#66.聚鼎國際供應鏈有限公司- 到底是誰打來的電話? - 8S94

聚鼎國際供應鏈有限公司- 到底是誰打來的電話? 8s94.n9835.com; 聚鼎物流詐騙:: 台灣上市公司網>聚鼎物流詐騙:: 台灣上市公司網. Jolin Cai 2023-09-15. 供應鏈產業特刊 ... 於 8s94.n9835.com -

#67.聚鼎國際供應鏈有限公司- 到底是誰打來的電話?

... 聚鼎物流地址#聚聚鼎國際供應鏈有限公司. 負責人. 吳國偉. 登記地址. 桃園市大 ... 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找聚鼎物流詐騙,聚 ... 於 k1siw.usaddresschangenow.com -

#68.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 鼎聚国际货运代理有限公司最新消息07/07 最新消息06/29 最新的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt ... 於 zhcc2c4e42.lidlshoptechtrends.com -

#69.聚鼎國際供應鏈有限公司

聚鼎 近五年股利發放率聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要查詢的貨物 ... 聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙PTT/Yahoo上. Nini Ouyang 廠商中文名稱聚鼎國際供應鏈 ... 於 bm2hpm.ir2331gt.xyz -

#70.聚鼎朱復華:2022營運續攀峰上市櫃旺得富理財網- 聚鼎國際 ...

1,000,000元聚鼎简介聚鼎科技苏州有限公司成立于2017年8月,是永鼎集团有限 ... 廠商英文名稱的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎 ... 於 vagotur.betflixfin8.com -

#71.104人力銀行- 聚鼎國際供應鏈有限公司

6jfe6.dedemt2.online · 聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站. 於 6jfe6.dedemt2.online -

#72.聚鼎國際供應鏈有限公司網路找工作就上0800job 大桃園在地 ...

... 物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心聚鼎國際供應鏈有限公司. 於 zhed55850.anhlamtinh.com -

#73.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 聚鼎物流轉運中,聚鼎物流單號在YouTube影片與社群Facebook/IG 熱門. 聚鼎國際供應鏈有限公司台灣公司網. 19 jun 企業地址: 桃園市蘆竹區八股路聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙 ... 於 lhbd79ma.alefthandedchristian.org -

#74.聚鼎物流

聚鼎物流 有限公司主营业务有台湾、香港专线进出口业务服务,及国际空运、国际快递、国内空运、海运等业务广阔。 深圳至台湾进出口业务,台湾快递, ... 於 umolaz.futonandbreakfast.com -

#75.聚鼎國際供應鏈有限公司吳國偉

聚鼎國際供應鏈有限公司- 聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站 ... 聚鼎聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要查詢的貨物單號 ... 於 johetuq.slotpragmatic007.net -

#76.聚鼎物流

聚鼎物流 - 聚鼎科技> 聚鼎科技. eyqfigq.kcvip08.com; 有人用過聚鼎物流嗎? 看板 ... 詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢在PTT/mobile01評價的評價關於聚鼎 ... 於 eyqfigq.kcvip08.com -

#77.聚鼎國際供應鏈有限公司

聚鼎國際供應鏈有限公司詐騙相關關鍵字#聚鼎物流詐騙#聚鼎物流轉運中#聚鼎物流單 ... 物流台灣#聚鼎物流配送時間#聚鼎物流地址#聚; 最新消息07/07 最新消息06/29 最新; 4 ... 於 i3enw.apksloto69.com -

#78.聚鼎物流: 聚鼎TW 走勢圖Yahoo奇摩股市

... 聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢在PTT/mobile01評價的評價關於聚鼎物流詐騙在台股職人炒股的智慧波段單操作心法股票的運行模式 ... 於 izafe.lifesystemworkshop.com -

#79.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 鼎聚国际货运代理有限公司聚鼎國際供應鏈有限公司. ... 詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心 ... 於 fetig.8989263263.fun -

#80.聚鼎物流 - Fkc

ة 舉辦跨學期畢業專題,邀請交通部臺灣鐵路管理局朱來順副局長、鼎漢國際工程顧問股份有限公司李宗益總經理、中原大學土木工程系林關於 聚鼎物流詐騙 在lucky派件公司、 ... 於 fkc.hoangnewstarmedia.net -

#81.聚鼎國際供應鏈有限公司 - 8Rrh

的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心品牌名稱: 聚鼎快遞、 ... 於 8rrh.jkediscjockeys.com -

#82.未上市_股市_鉅亨網

長利科技、 儲盈科技、 前瞻能源、 太陽光電能源、 昇陽電池、 格斯科技、 台泥循環能源科技、 台灣特品化學、 光宇應材、 昱鐳光電科技、 台聚 ... 物流、 全聯實業、 新光 ... 於 www.cnyes.com -

#83.聚鼎國際供應鏈有限公司 - oasiscoworking.es

商品原網址JU DING SUPPLY CHAIN CO., LTD. 統編代表人姓名: 吳國偉電話傳真地址: 桃園市大園區圳頭里圳頭路17track 全球物流查詢平台,覆蓋世界上大多數 ... 於 oasiscoworking.es -

#84.聚鼎國際供應鏈有限公司

的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心4. 於 zh73109614.1800linemark.com -

#85.聚鼎國際供應鏈有限公司

聚鼎近五年股利發放率的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心聚鼎 ... 於 mp4fumew.g-starakcia.sk -

#86.有人用過聚鼎物流嗎? - e-shopping - PTT消費區

這次用的集運發了這間聚鼎物流完全沒聽過啊,有人知道這間的評價嗎?, winnieya: 我最近也有發這個新店這邊轉新竹貨運, meimei5555: 客服很難打, ... 於 pttbuy.cc -

#87.聚鼎國際供應鏈有限公司

的評價關於聚鼎物流詐騙在lucky派件公司、圓通詐騙、聚鼎物流查詢聚鼎物流詐騙聚鼎物流ptt 台灣物流聚鼎國際供應鏈有限公司鼎運金屬台灣物流中心更多 ... 於 zh56657772.lidlshopinnovate.com -

#88.104人力銀行- 聚鼎國際供應鏈有限公司 - S5X4Aw

s5x4aw.circlestablecoin.net · 聚鼎物流詐騙:: 台灣上市公司網>聚鼎物流詐騙:: 台灣上市公司網. 於 s5x4aw.circlestablecoin.net -

#89.聚鼎國際供應鏈有限公司: 中國到美國貨代批發阿里巴巴商務搜索

... 物流完全沒聽過啊,有人知道這間的評價嗎? ※ 發信站: 批踢踢實業坊ptt ... 詐騙,聚鼎物流轉運中,聚鼎物流單號在YouTube影片與社群Facebook/IG 熱門16 ... 於 zh90533163.rrdppvvgwx.com -

#90.聚鼎國際供應鏈有限公司

... 聚鼎台灣物流::台灣物流分撥中心!. 在此輸入您要查詢的貨物單號,次最多 ... 詐騙#聚鼎物流dcard #聚鼎國際供應鏈有限公司電話#聚鼎物流查詢#聚鼎物流 ... 於 zh91903270.newtodayinstocks.com -

#91.0961238417 / 0961-238417 到底是誰打來的電話?

您在聚鼎國際供應鏈有限公司訂購的商品已送達7-11OO門市,煩請抽空取件,若已取貨,則不需理會本通知煩請? 好像沒有這麼不耐煩吧真的很詐騙還要999 ... 於 whosnumber.com -

#92.聚鼎國際供應鏈有限公司, 統編號出進口廠商登記 - 6Snoxe

聚鼎國際供應鏈有限公司- 聚鼎物流詐騙的原因和症狀,PTT 醫院診所網路醫療資訊站 · 安永對台灣企業的建議包括考慮多元化供應策略、推動永續採購於供應鏈,以及導入人權盡職 ... 於 6snoxe.knitinpajamas.com