葡萄飲料食譜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王信夫寫的 烘焙職人の新食感宣言 和王善卿的 橄欖油到蘋果酒:超市裡的歷史課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站葡萄汁 - 中文百科知識也說明:葡萄 汁有時候也加糖,作為一種不含酒精的飲料。 ... 胰腺分泌的胰島素的物質,因此,醫生把葡萄汁列入糖尿病人的食譜中,並成為痛風、關節炎和風濕病患者的營養食品。

這兩本書分別來自流通快訊雜誌社 和森海國際所出版 。

中華醫事科技大學 醫學檢驗生物技術系碩士班 姜泰安、黃裕文所指導 蔡銘洋的 臺南市在地農特產品之健康食譜開發及其 醫學保健功能認知探討-以佳里區牛蒡為例 (2020),提出葡萄飲料食譜關鍵因素是什麼,來自於在地農特產品、健康食譜、佳里區牛蒡、醫學保健功能。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 食品科學系 凌明沛所指導 楊孟軒的 臺灣民眾攝食受沙門氏菌污染食品之定量微生物風險評估 (2018),提出因為有 沙門氏菌、鹹水雞、提拉米蘇、超越風險、定量微生物風險評估、機率分析的重點而找出了 葡萄飲料食譜的解答。

最後網站野菜果物濃糖果漿-葡萄莓果 - 臺灣可果美股份有限公司則補充:「自然、健康」是可果美堅持的理念,提供國人最安全、安心的健康食品,與臺灣農家共同培育新鮮蕃茄,製成自然、健康的蔬果飲料與蕃茄醬料。提供蕃茄知識、美味食譜、 ...

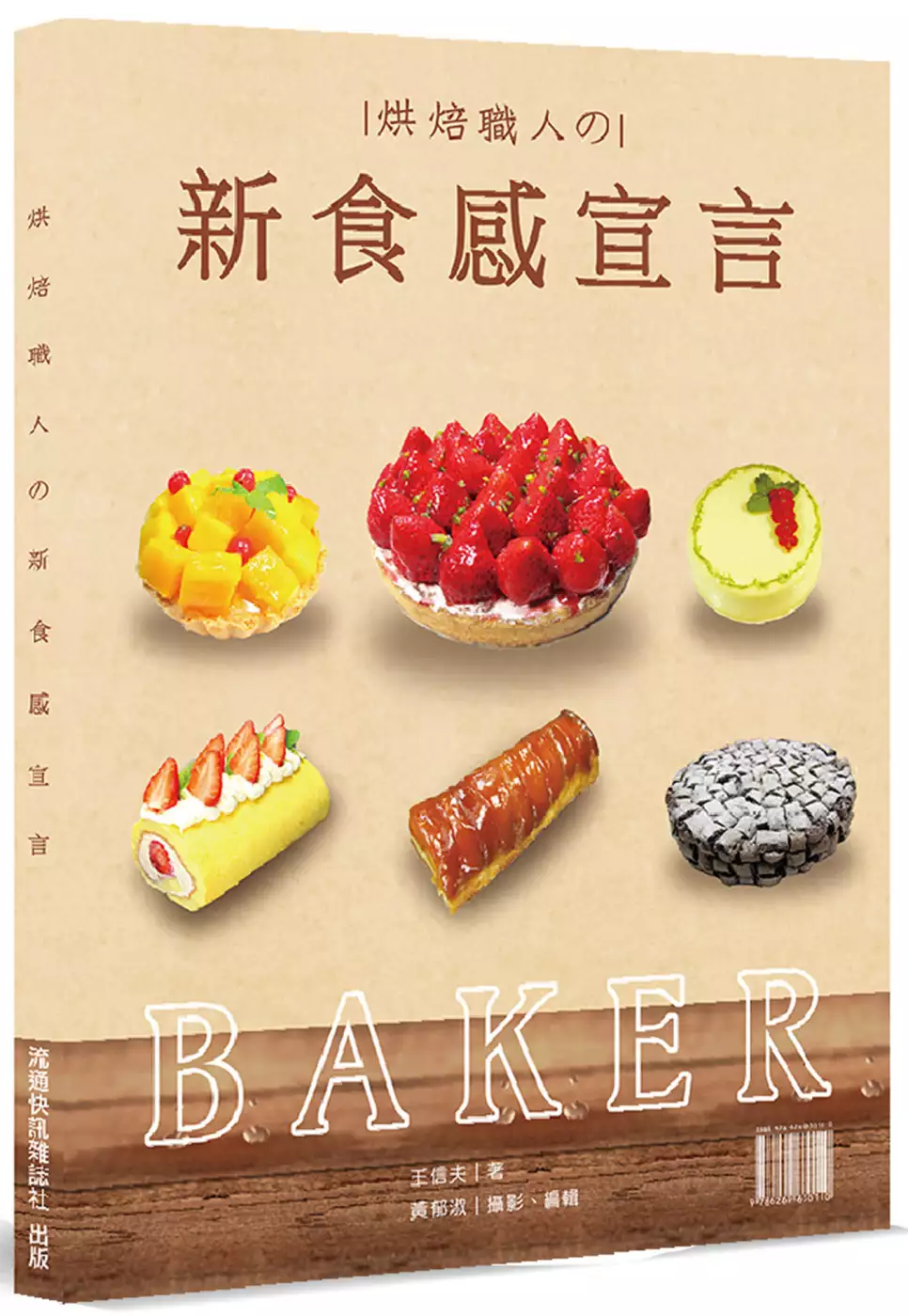

烘焙職人の新食感宣言

為了解決葡萄飲料食譜 的問題,作者王信夫 這樣論述:

王信夫老師在中山社區大學教學逾15年,長年參與社大與社區公益分享活動,是一位充滿熱情更具專業的烘焙教師,深受同仁與學員們的喜愛。 王老師是日本東京製菓學校本科畢業,曾任職於日本東京千疋屋(京橋本店、原宿支店)師傅,近10餘年更在中山、松山與萬華社大任教。本身更是蛋糕盒結構及蛋糕盒提袋專利發明人;無封線無底飲料杯提袋專利發明人,專業且多才多藝。 王老師早在1992年創刊的流通快訊雜誌社「餐飲產業情報」中,長年撰寫「手作甜點」專欄,發表各類真人手作甜點的手札,尤其針對原材料的說明與比重的調配,有其獨到的一方,製作過程説明鉅細靡遺,步驟簡潔扼要,圖文並茂,縱使是烘

焙新手,也能按圖索驥的完成令人垂涎的甜點。 王老師專精於餅乾、糖果(牛奶、水果軟糖、巧克力)、蛋糕等的製作。而他特別強調烘焙教學最大的期待是學員學習之後,無論是餅乾、糖果到蛋糕,能自己DIY 做,而且能在家中輕鬆做,達到烘焙生活化與普及化的目的。 王老師認為手作甜點最大的樂趣在於能享受到自己做與外面買的差異性,從中感受到什麼是「不一樣」,更能體會出什麼才叫做「好吃」。當然,最重要的是掌握與強調了食材的安全與健康性,這才是製作甜點的本質。 對於想學手作甜點的新人,王老師給大家的建議很簡單,除了用「心」創發外,技術上就是「多看多觀摩,多做就上手」,甜點的製作要不怕失敗,需要一次又

一次的練習,永不放棄,你就能成為箇中高手。 用心才會開心,付出才會傑出。希望大家在這本「烘焙職人の新食感宣言」的引導下,能感受到製作甜點的小確幸,能享受到品嚐甜點的大歡愉。 臺北市中山社區大學副校長、教育廣播電台資深主持人 翁繩玉

葡萄飲料食譜進入發燒排行的影片

材料:

(第一款)

柳橙2顆

果凍1塊

火龍果汁200毫升

烘焙用珠光粉1/2茶匙

(第二款)

奇異果2顆

糖2大匙

冰塊100克

汽水100毫升

葡萄汁150毫升

烘焙用珠光粉1/2茶匙

做法:

柳橙去皮切丁

奇異果切丁 與糖拌勻冷藏醃製

果凍劃幾刀備用

杯中放入柳橙 果凍

火龍果汁與烘焙用珠光粉混合

倒入杯中(第一款完成)

杯中放入醃製的奇異果 冰塊

倒入汽水

葡萄汁與珠光粉拌勻

倒入杯中(第二款完成)

喜歡請訂閱喔:

https://www.youtube.com/channel/UCf0Td3RSPTQw3m8pqNoSrGw?view_as=subscriber

instagram:

https://www.instagram.com/woodywoody315/?hl=zh-tw

#飲料 #防疫在家 #懶人料理

臺南市在地農特產品之健康食譜開發及其 醫學保健功能認知探討-以佳里區牛蒡為例

為了解決葡萄飲料食譜 的問題,作者蔡銘洋 這樣論述:

政府多年來致力於推廣臺灣各縣市一鄉一休閒、一區一特產之活動,臺南市是一個兼俱歷史古蹟文化與人文特色的古都,也是農業經濟重鎮,轄內共有三十七個行政區,各區均有其極具代表性的農漁特產品,如:佳里區牛蒡、鹽水區小番茄、將軍區胡蘿蔔、東山區咖啡、玉井區芒果…等。本研究主要目的為將臺南市佳里區在地農特產品「牛蒡」融入健康菜餚食譜之開發,並探討牛蒡的醫學保健功能及消費者認知,以提供消費者及餐飲供餐業者參考運用。本研究之健康食譜開發是以「牛蒡」為主食材並結合其他農特產品進行製作。在許多研究報導顯示,牛蒡富含多種具藥理性的胺基酸、維生素、多酚類化合物與水溶及不水溶性食物纖維…等營養成份,特別是當中的「菊糖(

菊苣纖維)」及「皂素」兩大成份,此兩大成份可促進腸道蠕動及降血脂之功能。此外,在殺菌、抗發炎、抗氧化、抗腫瘤、消除疲勞、護肝…等方面,皆具有良好之防護功效。所以若想從牛蒡中攝取更多的營養保健成份,除了「鮮食烹調」之外,還能以「炒焙及熱風乾燥」的技法來加工處理牛蒡,此法不僅能耐久儲藏,更是保留牛蒡營養成份的最佳方法。 本研究調查結果得知:有高達97.9%(n=532)的受試者皆有外食習慣。另外,對於所處飲食環境及餐點購買管道方面調查發現,「小吃攤販」為多數受試者的首要之選,但目前市售小吃餐點與健康飲食尚無法取得等號,因無法從中獲得足夠建議攝取量的膳食纖維。有將近一半(48.9%)受試者有「

營養不良(BMI異常)」現象,其中更有26.7%(n=532)的消費者患有肥胖…等慢性疾病;在牛蒡的醫學保健功能成份認知方面:有高達71.4%(n=532)回答「不知道」,但是若「知道」牛蒡的保健功能後,會有86.5%的受試者未來在餐點的搭配上願意選擇食用牛蒡。曾經食用過牛蒡經驗的受試者佔82.7%(n=532),當中對於牛蒡的「味道」喜歡程度方面:有43.1%的受試者覺得「喜歡及非常喜歡」;僅有8.2%覺得「不喜歡及非常不喜歡」。另外對於牛蒡的「口感」接受度方面:有39.8%受試者覺得「喜歡及非常喜歡」,僅有12.7%覺得「不喜歡及非常不喜歡」。由上述結果得知,受試者對於牛蒡的「味道」或「口

感」來說,兩者的接受度均頗高。 最後,本研究成果共計研發出二十道牛蒡健康菜餚食譜,此舉不僅能增加農民收益,更能將其發揚光大及行銷臺灣各鄉鎮的優質農特產品,最終使廣大的消費族群能達到健康促進之效益。

橄欖油到蘋果酒:超市裡的歷史課

為了解決葡萄飲料食譜 的問題,作者王善卿 這樣論述:

橄欖油、義大利麵、紅白蔗糖都是超市中常見的品項,人們會比較品牌,計較價格,但是,很少去想過這些東西背後有什麼故事。 事實上,柴米油鹽看似平凡日常,實則博大精深,毫不膚淺,因為「食物」在人類歷史上,從來就不只是「可食之物」。它是一種物質符碼,在不同學門領域的眼中,「食物」是認同,是界線,是階級,是權力,是商品;它記憶了人類的生活片段,也影響了今日世界的文化和經濟。 本書並非食物史,作者選取十二種超市常見的食物,透過直白平易的語言及輕鬆的敘述,娓娓講述西方世界的歷史軌跡,帶領讀者一起探索社會發展、文化現象甚至國際關係等等主題,也邀請讀者隨著這本導覽小書,在超市裡

邊買邊旅行!

臺灣民眾攝食受沙門氏菌污染食品之定量微生物風險評估

為了解決葡萄飲料食譜 的問題,作者楊孟軒 這樣論述:

本研究旨在應用定量微生物風險評估(Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA),評估臺灣民眾攝入鹹水雞與提拉米蘇中沙門氏菌(Salmonella spp.)致沙門氏菌感染症(Salmonellosis)發病之潛在風險。本研究假設攝食受沙門氏菌污染之生鮮溫體雞肉之鹹水雞,經低溫宅配運輸至小吃店,業者清洗雞隻表面後以高溫烹煮,煮熟後切割雞肉並販售予消費者,估計四種不同衛生條件之生熟食交叉污染情境下鹹水雞沙門氏菌污染菌量;另本研究假設攝食受沙門氏菌污染蛋品之提拉米蘇,估計以四種不同來源蛋品製成提拉米蘇之沙門氏菌污染菌量。本研究應用蒙地卡羅模擬法(Mon

te Carlo Simulation Method),並以機率分析(Probabilistic Analysis)方法分析暴露與劑量-反應關係下之超越風險(Exceedance Risk)。結果顯示,若烹煮鹹水雞廚師未清洗刀具、砧板、及手部,當風險為5%時,19歲以上臺灣民眾攝食鹹水雞之沙門氏菌感染症發病率為每一億人中有293萬人,若以冷水與肥皂清洗刀具、砧板、及手部情境下則為每一億人中有193人;若製作提拉米蘇廚師使用殺菌液蛋為原料,當風險為5%時,攝食提拉米蘇之沙門氏菌感染症發病率為每一億人中有1396萬人,若使用飼養於籠架雞隻產下蛋品為原料情境下,發病率則為每一億人中有1028萬人。鹹

水雞定量微生物風險評估之靈敏度分析顯示,運送生鮮溫體雞肉之低溫宅配運輸車廂溫度為最主要風險影響因子,其次為清洗砧板後沙門氏菌殘留率。提拉米蘇定量微生物風險評估之靈敏度分析顯示,蛋品沙門氏菌污染菌量與蛋品沙門氏菌污染率為最主要風險影響因子。臺灣民眾攝食之鹹水雞,其製程若從業人員依照生熟食區分烹調器具並將刀具、砧板、及手部清洗乾淨,提拉米蘇若以來源明確之殺菌蛋品為原料,沙門氏菌感染症發病率極低,為可接受之潛在風險。

葡萄飲料食譜的網路口碑排行榜

-

#1.【食譜】葡萄柚乳酸冰沙不用刨冰機的水果冰沙做法,可爾必思 ...

將葡萄柚切開,用榨汁器壓出果汁約150cc · 將牛奶、可爾必思乳酸濃縮液、葡萄柚汁倒入容器中,攪拌均勻。 · 放入小的夾鏈式保鮮袋中,排出空氣密封,放入 ... 於 maruko.tw -

#2.葡萄柚氣泡飲|飲品配方|領導餐飲新世代 - 樂酷食品

首頁 · 精緻食譜 · 氣泡飲系列; 葡萄柚氣泡飲. 葡萄柚氣泡飲. 杯容量360ml. 樂酷精神 最新消息 代理產品 精緻食譜 · 咖啡租賃 合作夥伴 聯絡我們. 於 www.lacool.tw -

#3.葡萄汁 - 中文百科知識

葡萄 汁有時候也加糖,作為一種不含酒精的飲料。 ... 胰腺分泌的胰島素的物質,因此,醫生把葡萄汁列入糖尿病人的食譜中,並成為痛風、關節炎和風濕病患者的營養食品。 於 www.jendow.com.tw -

#4.野菜果物濃糖果漿-葡萄莓果 - 臺灣可果美股份有限公司

「自然、健康」是可果美堅持的理念,提供國人最安全、安心的健康食品,與臺灣農家共同培育新鮮蕃茄,製成自然、健康的蔬果飲料與蕃茄醬料。提供蕃茄知識、美味食譜、 ... 於 www.kagome.com.tw -

#5.葡萄雞尾酒食譜集合 - HILOVED.COM

葡萄 汁用於多種飲料配方,您會發現它常用於無酒精飲料,因為它模仿並且是葡萄酒的很好替代品。 ... 添加葡萄風味最常用的方法是使用葡萄汁,無論是標準黑果汁還是白葡萄汁。 於 zhtw.hiloved.com -

#6.下午茶飲料三種(黑加侖葡萄汁,香橙茶,紅茶拿鐵) - 三分鐘熱度

食譜 來源是楊桃文化出版的「人氣茶飲輕鬆作」,其實黑加侖果茶加了葡萄原汁後仍然滿酸的,但是加了糖又覺得太甜,因為葡萄汁本身有甜味,喝過的心得是「 ... 於 www.readermemo.com -

#7.【飲料】葡萄柚蜂蜜氣泡飲 - 幸福365家常料理

某個假日的午后,全家正準備一起看日劇,零食有了,感覺好像少了什麼東西,天氣熱得要命,突然發現這時候好像應該來個一大壺冰飲才過癮! 於 bear0630.pixnet.net -

#8.YOUTUBE / 優酷連結影像【葡萄柚蜂蜜飲】自製!中秋節葡萄 ...

首頁 » 主廚食譜 » 【葡萄柚蜂蜜飲】自製!中秋節葡萄柚飲品|葡萄柚果纖露|蜂蜜紅茶. YOUTUBE / 優酷連結影像-主廚食譜. 【蜜桃氣泡美式咖啡】冠軍 ... 於 www.maulin.com.tw -

#9.葡萄奇異果綜合果昔 ❄️清涼消暑美味營養兼具好滋味 (附上 ...

美味果昔完整食譜 · 來看詳細食材&作法步驟 · ❄️更多夏季特調飲品食譜 ... 於 www.potatomedia.co -

#10.摩尔庄园手游葡萄甜浆怎么做葡萄甜浆食谱分享 - 九游

葡萄 甜浆是一个稀有度3星的水果混合饮料,餐厅售价为109摩尔,约会时点一个会很有气氛,但玩家想要制作它的话,需具备以下条件:. 1、需要厨师等级大于2级 ... 於 www.9game.cn -

#11.水果氣泡飲沁涼消暑!自製「濃縮葡萄汁」營養好好喝

黃檸檬洗淨後取下些許果皮,接著榨汁。 · 把葡萄洗淨,在葡萄劃開一刀,幫助快速萃取出風味。 · 劃開後的葡萄放入鍋中,加1000ml的水並輕壓葡萄,用中火熬煮 ... 於 food.ltn.com.tw -

#12.鳳梨葡萄汁_低卡減肥食譜 - iFit 愛瘦身

【艾莉絲的健康瘦身廚房】鳳梨葡萄汁喝膩了市售飲料嗎?試著用當季水果為自己打一杯營養滿分又美味的果汁吧!不僅滋味新鮮爽口,也比一般飲料來得更 ... 於 www.i-fit.com.tw -

#13.在家也要喝出高級感!自製「養樂多水果冰沙」漸層好療癒酸酸 ...

作法:. ①將切好的葡萄柚加入杯裡,再加上一杯冰塊。 ②把一些葡萄柚加上養樂多用果汁 ... 於 www.foodytw.com -

#14.[My Little Kitchen] 夢幻系「雲朵飲料-葡萄優格飲」少女人手一杯

[My Little Kitchen] 夢幻系「雲朵飲料-葡萄優格飲」少女人手一杯♡ ... 將適量鮮奶油加砂糖打發至硬挺。 ... 將葡萄與優格用果汁機打勻。 ... 接著將打好的果汁 ... 於 popo320pig.pixnet.net -

#15.你家就是飲料店!11款「人氣飲品」在家自己做DIY食譜大公開

作法: 1. 倒入草莓醬、葡萄柚果粒。 2. 放入葡萄柚片,加入冰塊固定。 3. 於 www.cosmopolitan.com -

#16.葡萄適合與哪些水果打成果汁?喝進滿滿營養元氣

葡萄 與蘋果做成的「葡萄蘋果汁」,是好喝又很有營養價值的家常飲品。吃葡萄讓愛美女孩兒水噹噹,蘋果也是好處多多,對腸胃也有幫助。 做法:將洗乾淨的 ... 於 blog.wonderfulfood.com.tw -

#17.多喝水夏日消暑又能變美!7款「排毒蔬果水」食譜推薦讓你美白

炎炎夏日總是想來一杯手搖飲料解解渴,但手搖飲的糖分超高,對身體有害又 ... 以下整理了7款「排毒蔬果水」食譜,一起來試試吧! ... 葡萄柚蔓越莓水. 於 www.harpersbazaar.com -

#18.XS粉红葡萄柚苹果无酒精有汽饮料食谱 - AmwayNow

XS粉红葡萄柚苹果无酒精有汽饮料食谱. (2 份). 材料. 200 毫升苹果汁(商店购买); 1 大匙红糖或原糖; 1/8 茶匙肉桂; 350毫升有汽水; 1 罐XS能量饮料 ... 於 amwaynow.my -

#19.紫色魔幻葡萄汁@ 葡萄公主兒說說話

無論是路邊或夜市,到處都有現打果汁的飲料攤,西瓜汁、柳橙汁、檸檬汁等都非常常見,但卻從來沒見過葡萄汁...(主要是因成本考量吧) 今年彰化巨峰葡萄 ... 於 ftchang21.pixnet.net -

#20.【8款葡萄制成的饮品&甜品食谱】葡萄果肉清甜爽口

葡萄 是大多数人都爱吃的水果,其营养价值也很丰富,是一种滋补性很强的水果。今天小编. 於 tantannews.com -

#21.6種夏天不可錯過的DIY蜂蜜飲料

材料容易取得,且作法簡單,輕鬆就能做出漂亮又美味的飲料! 蜂蜜迷迭香葡萄柚氣泡水富含維他命C的葡萄柚加上經典蜂蜜、氣泡水,酸甜迷人。(via forkknifeswoon) 於 www.honeyhunter.com.tw -

#22.《食譜》排便之王!!葡萄牛奶便祕剋星

排便之王非『葡萄牛奶』之冠了通常在外面買現打果汁都是草莓牛奶木瓜牛奶西瓜牛奶因為味道好喝起來順口所以外面都賣這些沒看過『葡萄牛奶』 但卻不 ... 於 a77390.pixnet.net -

#23.葡萄柚慕斯- 美味食譜- 消費美食筆記本- 台視網站

煮好的慕斯餡在隔冰水降溫時,最好的狀態就是呈稀糊狀,與打發的鮮奶油濃稠感接近。 書名. 冰涼巧甜品. 菜式. 飲品. 關鍵字. 葡萄柚 鮮奶油 葡萄柚 ... 於 www.ttv.com.tw -

#24.葡萄柚氣泡特飲- FoodNo1.com - 天天食譜

這款泡沫豐富,冰力十足的飲料會給您的餐桌帶來非同一般的節日氣氛. 每日營養值:69%維生素C。 fno1-materials.png (六人份). 1.2杯佛羅里達葡萄柚汁 ... 於 www.foodno1.com -

#25.手搖飲料太甜自製低卡蔬果冰沙 - 華人健康網

健康風蔬果冰沙DIY; 《蔬果冰沙食譜》; 【營養師小叮嚀】: ... 事實上,愛吃冰的人未必得買現成冰品,可將新鮮的葡萄洗淨後,放入冰箱冷凍庫做成葡萄冰;而香瓜、 ... 於 www.top1health.com -

#26.夏日必备,自制葡萄冰饮品,做法很简单,动手做起来吧 - BiliBili

夏季必备水果茶冰摇 葡萄 果茶,制作简单,低成本! 清香乌龙 葡萄 冰:一分钟学会超好喝的茶饮配方. 20万 ... 於 www.bilibili.com -

#27.金桔葡萄柚綠茶 - 食譜

食材 · 氣泡機 · 氣泡水 · 飲品 · 下午茶 · 親子 · 氣泡飲 · 夏 · 汽水 ... 於 www.cookpot.com.tw -

#28.葡萄汁調飲,大家都在找解答。第1頁

〈飲料調製二十〉 @ 美食花園| 葡萄汁調飲 · 【日本】中秋烤肉必備,分層飲品正夯~自己就是Bartender ... · 【葡萄飲料】料理- 89 篇食譜與家常做法| 葡萄汁調飲 · 你絕對沒 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#29.【食譜】葡萄柚纖維飲料:www.ytower.com.tw - 楊桃美食網

葡萄 柚纖維飲料【快樂廚房雜誌第46期】水果類,飲料,西式料理,素食,:www.ytower.com.tw. 於 www.ytower.com.tw -

#30.葡萄柚多多. とても熱いです(椎名治暑_飲品調理)

且由於它的卡路里較低所以常被使用於減肥食譜中此外葡萄柚含有非常豐富的檸檬酸鈉鉀和鈣而檸檬酸有助於肉類的消化 但是在大量攝取富含維他命C要注意 ... 於 eric89658339.pixnet.net -

#31.喝水果水「排毒」2星期瘦2公斤!法國藍帶甜點師的排毒水食譜

不喜歡喝白開水; 擔心飲料添加物,想嘗試有別於市面手搖飲料的飲品口感; 肌膚粗糙乾燥、排便不順,想讓身體更健康; 曾製作水果排毒水,但總是沒味道, ... 於 www.womenshealthmag.com -

#32.葡萄汁牛奶食譜 - 康健雜誌

帶孩子玩秤糖遊戲,部落客藍白拖:原來果菜汁不是健康食品! ) 「你去挑你喜歡喝的飲料吧!」藍白拖帶著香火來到超市,難得放手讓孩子盡情 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#33.冰爽葡萄饮品的做法 - 美食杰

超简单冰爽葡萄饮品的做法-美食杰草海(来自腾讯.)教你怎么做家常冰爽葡萄饮品好吃,冰爽葡萄饮品的做法步骤图解,1、葡萄备好2、葡萄去皮3、把葡萄皮加水煮4、煮五 ... 於 m.meishij.net -

#34.【食譜】古羅馬的養生秘寶「葡萄醋冰飲」 - 義大利廚房- 痞客邦

2.在家自己調製義大利陳年葡萄醋飲料,除了可以讓您喝到純釀醋,也有益身體健康。 文章標籤. 於 tasteitaly.pixnet.net -

#35.葡萄飲料 - 好料理

將葡萄粒取出,放一小盒子中,冷卻後是一非常好的休閑食品,葡萄皮里的營養不可小瞧噢。 5. 葡萄飲料的做法步骤5. 此時拿下簾子,鍋內已經形成飲料了。 於 m.cook01.com -

#36.湖鹽葡萄柚氣泡飲 - SUNFONT 誠芳

新鮮葡萄柚與優酪思果乳酸菌飲料調製而成,帶有清新的荔枝甜香, 一入口,杯口湖鹽的鹹與葡萄柚的酸,讓整杯飲品更添風味。 ◣ 本食譜由羅建聞ROCK老師開發設計 ... 於 www.sunfont.com.tw -

#37.【夏日甜品教學】自製水果奶凍宅家清涼一夏!

自製飲料、甜品既健康又衛生! · 以下分享做法~ · (圖文轉載自小紅書) · NO1. 葡萄奶凍 · 材料: · 紫葡萄皮、白涼粉30g、牛奶 · 做法: · 1. 紫葡萄剝皮,用皮煮出紫色的水後, ... 於 www.s3.com.tw -

#38.「高顏值氣泡飲」DIY食譜大公開,手殘者也能把家裡打造成 ...

蜜桃氣泡飲、楊梅氣泡飲的做法相同,最後放上的冰球,可以先將水果榨汁,再使用冰球製冰盒自製,就完成超高顏值的夏季飲品了! Mojito 材料:蘭姆酒、檸檬 ... 於 www.styletc.com -

#39.創意SODA

四種材料倒入飲料杯中攪拌均勻。2.加入冰塊及氣泡水就完成。東方蘇活 |材料|荔枝香甜酒30ml+粉紅葡萄柚糖漿20ml+檸檬汁20ml+蔓越莓汁50ml+氣泡水80ml|作法|1. 於 www.sodastream.com.tw -

#40.養生食譜~百香葡萄汁,改善鼻子過敏的營養果汁!

阿醜好久沒飯鼻子過敏了,以為自己年紀漸長, 過敏已離我而去, 想不到這兩天或許是空氣品質太差, 抑或是天氣轉涼, 鼻子竟然不聽使喚的狂流鼻水外加 ... 於 fresh438.pixnet.net -

#41.Sangaria日本白葡萄果粒飲料380g - iEATplus

日本Sangaria白葡萄果粒飲料香甜的水果味,有着真正的啖啖白葡萄果粒果肉,令人有煥然一新,清新的口感,令人愛不釋手! 貯存方法: 為保持貨品質素,建議貯存產品應避免 ... 於 ieatplus.com -

#42.100%葡萄可爾必思氣泡飲 Liuyen柳燕夏日手做飲料吧

100%天然果汁的手做夏日氣泡飲,從原料篩選、糖分比例自己把關動手做,一定更加健康無負擔!一拍完馬上被同事搶光! 於 liubeauty.pixnet.net -

#43.你絕對沒試過的五種創意調茶 - 8THNS

Virgin Mullet Wine 熱紅酒風果茶. 材料 茶包x2 或茶葉6g、紅酒或葡萄汁300ml、砂糖或糖漿少許. 作法. 去除茶包的標籤紙 ... 於 www.8thns.com -

#44.祖傳葡萄果汁食譜+3款葡萄果汁搭配,喝出不一樣的好滋味

1.把葡萄果汁、紅葡萄酒和橙汁倒入一個玻璃杯中,攪拌均勻。 2.加入冰塊和汽水,輕輕攪拌即可。 【結尾】 葡萄果汁是一種非常健康和美味的飲料 ... 於 fruitjuice.cc -

#45.葡萄優酪飲 - 味全餐飲服務

新鮮葡萄汁與優酪乳的完美搭配,酸而不甜的口感與漸層完美視覺,呈現飲品美的價值. 使用材料. 每日C葡萄汁. 250cc. 簡單點優酪乳. 於 foodservice.weichuan.tw -

#46.養樂多水果冰沙3款超簡單製作方式夢幻系漸層+消暑口感

除了可以叫外送飲料外,網路上更是瘋傳3款「養樂多水果冰沙」,製作方式 ... 編輯這次選的口味分別有水蜜桃、鳳梨和葡萄,據說都是超好喝的零失敗率唷! 於 girlstyle.com -

#47.葡萄饮料的做法 - 豆果美食

葡萄饮料 的做法,葡萄饮料怎么做请看步骤:1.把葡萄洗净2.对半切开,刨皮,皮不要丢掉3.放到锅里4.加上水5.加上冰糖6.大火煮十分钟7. 於 m.douguo.com -

#48.養顏美容!清爽好喝的5道水果水食譜 - ELLE

Amber透露小黃瓜還有消水腫的功效,拿來當飲品再好不過! 廣告- 內文未完請往下捲動. 小黃瓜葡萄柚蜂蜜 ... 於 www.elle.com -

#49.盛夏最夯飲品!專家教你「葡萄檸檬氣泡飲」怎麼做? - alive

葡萄 檸檬氣泡飲作法 · 葡萄洗淨後剝皮,去蒂頭洗淨,再去籽。 · 取一半葡萄皮、全部葡萄肉,放入果汁機打碎成葡萄濃汁。 · 玉米粉加水調成玉米濃漿。 · 將葡萄 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#50.【葡萄飲料】料理- 114 篇食譜與家常做法- Cookpad

葡萄飲料 料理怎麼做才好吃?這裡有114 篇超簡單家常食譜通通免費看!包括:【銀耳葡萄飲】、冰沙感「葡萄冰氣泡飲」酸甜好消暑~、葡萄微醺氣泡飲、「雲朵飲料-葡萄優 ... 於 cookpad.com -

#51.潤膚順腸+ 養身抗老-『火龍果葡萄汁』 - 李婉萍營養師

潤膚順腸+ 養身抗老火龍果的甜菜根素、鳳梨的鳳梨酵素、葡萄的花青素,都是很棒的抗氧化物,降低細胞受損的機率。 三種水果纖維豐富,適量飲用此道飲品, ... 於 nutrition168.com -

#52.葡萄柚檸檬水兩杯清涼飲料水配葡萄柚迷迭香樹枝和冰食譜概念 ...

立即下載此葡萄柚檸檬水兩杯清涼飲料水配葡萄柚迷迭香樹枝和冰食譜概念雞尾酒照片。在iStock 的免版稅圖片庫中搜尋更多一片圖片,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#53.葡萄冰沙飲料(仿南投知名豐丘黑火炭葡萄冰沙食譜作法)

從南投返家沒多久,就跑去全聯福利中心買了一盒葡萄,打算自己親自動手做,讓人念念不忘的美味葡萄冰沙——山寨版。 於 www.vedfolnir.com -

#54.史上最簡單水果調酒!不用買醉也能超放鬆 - 桂冠窩廚房

想要鬆一下的時候,窩編最喜歡來一杯軟性飲料,把那些無法說出口的酸甜苦澀, ... 琴酒、香橙干邑甜酒、葡萄柚汁量好分量後,可以順著湯匙倒入杯中。 於 www.joyinkitchen.com -

#55.四種超簡單氣泡飲作法食譜 - 小林&郭郭小夫妻生活

明明只有我跟郭郭兩個大人不管冬天還是夏天,都是天天一瓶氣泡水不管野餐還是朋友聚會,我們提供的飲料永遠都是酒,跟氣泡水哈哈這次氣泡水鐵粉,要來 ... 於 chrysie.pixnet.net -

#56.葡萄甘酒汽泡飲,清爽消暑的健康自製飲品| 禾乃川小廚房

隨著天氣逐漸炎熱,常使人口乾舌燥,總會想喝上一杯清爽又解渴的飲料,這時若想兼顧健康及美味,自己動手做上一杯水果甘酒飲會是你的好選擇!擁有漂亮漸層效果的葡萄汽 ... 於 www.thecan.com.tw -

#57.《葡萄汁》食譜與做法 - 愛料理

葡萄 汁料理怎麼做?愛料理精選399篇簡易食譜做法與步驟,有最新的葡萄汁、古早味水果涼糕、葡萄多多、葡萄無酒精mojito。以及燕麥餅乾、司康、雪q餅等相關料理做法。 於 icook.tw -

#58.【冷泡香料葡萄汁】無酒精飲料不喝酒的餐飲配搭

早前到日本旅行吃晚餐,因駕車的關係不能喝酒,於是便點了無酒精的pairing。 · 以下為所需材料,在文章底部會有詳細食譜。 · 橙切出兩厚片,再切成細片。 於 www.afterwork-kitchen.com -

#59.果菜汁優惠推薦-2023年7月|蝦皮購物台灣

最新效期【波蜜水果汁】 飲料果汁蘋果汁芭樂汁芒果汁鋁箔包飲料波蜜葡萄汁160ML ... 水果果凍蔬果汁果菜汁食譜二手書籍 ... 二手書~100種超人氣果菜汁食譜,塑體果菜汁. 於 shopee.tw -

#60.冰涼清甜的葡萄汁做法,果汁還是鮮榨出來時最好喝了!

作為資深喝貨又同時兼具喝水都能胖的體質,空空不得不長期在身材與美味之間抗爭。直到飲品店美女老闆娘告訴我如何調製這杯好喝還瘦身的果汁。檸檬水食材鮮 ... 於 kknews.cc -

#61.糖漬葡萄柚 - 厚生市集

食材:葡萄柚作法:1. 一層葡萄柚果肉、一層糖,交錯放入玻璃罐中。 2. 最後放入厚厚的一層糖,完全蓋住葡萄柚。 3. 在室溫下放置2天,待糖溶解後放入冰箱冷藏。 於 www.farm-direct.com.tw -

#62.手工葡萄果醬- AmCook - 安麗

葡萄 有豐富的營養價值,如:鉀、鎂、鐵,除此之外也別忽略葡萄籽、葡萄皮,富含花青素、多酚等抗氧化物質, ... 食譜ID / 289 ... 飲料冰品; 烘焙點心. 於 www.amcook.com.tw -

#63.美善品。葡萄果醬(一鍋到底不濾渣

葡萄 果醬(一鍋到底不濾渣) 梁燕萍食材: 紅葡萄500g 糖粉200g 檸檬30g 作法: 1.將葡萄徹底洗淨,用紙巾將水份擦乾2. ... 送星巴克飲料券$300. 於 mayclub.pixnet.net -

#64.洛神葡萄青茶 - 珍珠奶茶供應商

媽祖託夢一定要喝微酸微甜的洛神,與葡萄風味巧妙的融合在回甘的青茶茶湯裡,在乍暖還寒的季節裡,洛神葡萄青茶帶來了一股小清新的風味。 飲品名稱: 洛神葡萄青 ... 於 www.chenenfood.com -

#65.鳳梨刨冰、熱帶水果狂想曲、蜂蜜葡萄柚茶| VidaOrange 生活 ...

【夏日消暑自己做視覺系冰飲】人氣手調飲品師公開食譜:鳳梨刨冰、熱帶水果狂想曲、蜂蜜葡萄柚茶 · 2. 將步驟1 中一口大小的鳳梨、蜂蜜和水放入攪拌機攪碎 ... 於 buzzorange.com -

#66.葡萄柚薄荷冰沙 - Cookidoo

做法. 將紅葡萄柚果肉、冰糖粉、冰塊和薄荷葉放入主鍋,插入刮刀棒以輔助攪拌,以30 秒/速度5-10漸速調合,取出放入杯中,以薄荷葉裝飾,即可享用。 於 cookidoo.tw -

#67.ins風「奶蓋系飲品」食譜大公開,「芝芝芒果」 - BEAUTY美人圈

ins風「奶蓋系飲品」食譜大公開,「芝芝芒果」、「芝芝粉荔」、「芝士葡萄冰沙」、「海鹽芝士抹茶」、「奶蓋QQ奶茶」、「雪頂荔枝紅茶」、「焦糖鴛鴦 ... 於 www.beauty321.com -

#68.夏日自製打卡消暑飲品!DIY多肉葡萄、蜜桃烏龍撞奶

但其實不用去手搖飲料店,自己在家就能DIY,以下就教你自製多肉葡萄撞奶和 ... 以下介紹三款超滑溜口感的蝶豆花甜品DIY食譜,讓你在家都可以享受這款 ... 於 pretty.presslogic.com -

#69.葡萄蘆薈雪碧飲的詳細做法 - 大廚網

原料. 雪碧: 半瓶, 宜芙蘆薈葡萄汁飲料: 不到半瓶. 步驟. 1在杯子中加入半瓶雪碧. 2加入半瓶飲料. 3完成. 4可將水果切片插在杯子上. 小技巧. 於 www.dachu.co -

#70.微舒打葡萄果汁汽水320ml (24瓶/箱) - 金車線上購

微舒打葡萄果汁汽水以天然果汁+微量氣泡製成,無添加人工香料,健康爽口不會膩. 於 www.kingcar.tw -

#71.消暑聖品!小紅書高顏值「葡萄養樂多冰沙」DIY食譜&做法大 ...

小紅書自製「葡萄養樂多冰沙」食譜教學大公開!只要三步驟就能輕鬆完成一杯超消暑的神仙飲品,不只喝得到滿滿的葡萄果肉,再搭配養樂多酸甜風味超迷人! 於 www.marieclaire.com.tw -

#72.買不到六花亭就自己做~香酥餅乾與蘭姆葡萄夾心的邪惡組合

蘭姆葡萄餅乾做法/蘭姆葡萄餅乾食譜分享,蘭姆葡萄夾心餅乾是北海道六花亭的名物之一每 ... 線上預訂星巴克電子飲料券優惠:https://reurl.cc/GxQQ5D. 於 yukigo.tw -

#73.【夏日飲品】美又好喝的七種氣泡水食譜~讓妳家一秒變咖啡廳。

百香蜂蜜氣泡飲 · 柳橙果凍氣泡飲 · 葡萄乳酸氣泡飲 · 蜂蜜(檸檬)氣泡飲 · 白毫烏龍蜜桃凍蘋果氣泡飲 · 西西里咖啡氣泡飲 · 果乾氣泡飲 ... 於 aikolife.com -

#74.DIY樹葡萄果醋氣泡飲~夏日飲品 - 幸福彤話&君辰愛分享

把自製樹葡萄果醋加入打好的氣泡水超簡單的步驟,在家就能隨時享用做好的樹葡萄醋呈酒紅色是不是超級美的呢! 樹葡萄醋做法食材樹葡. 於 fuli520520.pixnet.net -

#75.葡萄和什麼榨汁好喝七種搭配效果好 - 壹讀

絞好的果汁要快速喝掉,不然會氧化掉就沒什麼益處了。 (二)葡萄香蕉汁. 材料:葡萄20顆,香蕉1根,牛奶100g,冷水50g,蜂蜜1T。 做法:. 於 read01.com -

#76.葡萄可以做什麼飲料正是甘甜好滋味- 寶寶食譜 - 老资料

葡萄 可以做什麼飲料:葡萄汁 · 1、將2000毫升水,150克冰糖放入鍋中,上面置一可以漏液體的簾。 · 2、將清洗好的葡萄粒擺在簾上。開火,水開後轉小火。 · 3、待葡萄粒已爆裂開 ... 於 www.laoziliao.net -

#77.白葡萄伯爵冰茶 - 食事通餐飲平台|FOODPROS

白葡萄伯爵冰茶. #手搖飲料 #紅茶 #果汁. 食譜提供:唐寧茶 ... 取量杯加入美粒果白葡萄果汁100ml、MONIN香蕉糖漿35ml、伯爵茶湯200ml. 最後放入冰塊160g,攪拌冰鎮、 ... 於 www.foodpros.com.tw -

#78.氣泡水機食譜|水果氣泡飲、調酒自己調,怎麼挑、各款優缺點 ...

今天來跟大家分享氣泡水能做的飲料、調酒跟食譜喔,不只能做飲料, ... 葡萄柚我覺得也很適合做成氣泡飲,但因為葡萄柚汁的酸度、濃度跟檸檬汁有差, ... 於 www.poppyoh.com -

#79.葡萄饮料的做法步骤 - 下厨房

葡萄饮料 的做法步骤 ... 将2000毫升水,150克冰糖放入锅中,我用的是特百惠炒勺。上面置一可以漏液体的帘。 ... 将清洗好的葡萄粒摆在帘上。开火,水开后转小 ... 於 www.xiachufang.com -

#80.{晴·副食} 有果肉的「葡萄果凍」寶寶版10m+ 作法超簡單

Sunny晴(はるこ) 1y0m1d 看了社團以及網路上N種葡萄果凍的做法後,自己精簡了一些步驟,總共做了2次,將所有的比例都精確量化,就是希望能找到最 ... 於 sylvia0530.pixnet.net -

#81.cindy與葡萄飲品 - 敏ㄟ蔬食生活

葡萄 汁的做法很多,其中以手絞著味道最佳,如果使用攪拌機製作果汁的話,整粒放入攪畢之後,要用紗布將外皮以及種子濾除。 葡萄果汁. 【材料】(一杯份量). 於 fengshuhui62.pixnet.net -

#82.[達人專欄] 【食譜】金桔葡萄氣泡飲 - 創作大廳- 巴哈姆特

這次的食譜作法簡單到讓我心虛, 說起來只是想分享最近調的好喝飲料XD 金桔是家裡種的新鮮果實, 葡萄則是「紅葡萄醋」,配上透明汽水, 就是簡單好喝的「金桔葡萄氣泡 ... 於 home.gamer.com.tw -

#83.葡萄汁做法_小红书

美善品视频食谱| 葡萄汁. 不榨果汁,小美白买。 食材: 葡萄 一串水 做法: 1.将清洗好的葡萄放入网锅2.再将网锅放入主锅内,加入水3.设置5分钟/37度/速度5 清洗 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#84.最好盡快嘗試的10 種伏特加和葡萄汁食譜- Molooco

有這麼多烈酒和果汁,您可能想知道為什麼這種組合很特別。 伏特加是一種無味且味道中性的酒精飲料。 伏特加味道不好,與其他液體混合可以讓它嘗起來可以 ... 於 zh-tw.molooco.com -

#85.喜茶| 网红多肉葡萄的做法教程- 饮品 - 美食天下

“喜茶最出名的多肉葡萄是什么做的呢?是什么做的配方是什么?一起来学习~”. 食材明细. 主料. 巨峰葡萄 150g; 葡萄汁 40cc; 果糖 10-15ml; 千摇翡翠绿茶茶汤 150ml. 於 home.meishichina.com -

#86.「樹葡萄」食譜與作法共8 道,步驟詳細成功率高! - 健康跟著走

打果汁時連皮帶籽一起打,若果汁機的轉速不高,可過濾後再加牛奶,單喝果汁有點 ... , 飯後想來一杯營養又好喝的飲料嗎?一起來自製嘉寶果蜂蜜牛奶吧!整顆嘉寶果下去打的 ... 於 info.todohealth.com -

#87.吃了會變漂亮的葡萄柚

做法Step 1:葡萄柚皮用鹽巴清洗過後,放入冷水加一匙鹽巴煮沸,再撈出泡入冷水中,放入冰箱6-8小時備用。 ... 做法Step 3:煮滾冒泡泡後再加一次糖(糖量 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#88.GRAPEFRUIT YOGURT SODA/清涼無比葡萄柚優格汽水

小小/工作室|THELILSTUDIO. 0 · BEVERAGE/飲料 / RECIPE/食譜 ... 但這時只要想著等一下可以去做杯冰涼的現榨葡萄柚優格汽水,我心靈就有了寄託。 於 thelilstudio.com -

#89.夏日消暑飲品- 葡萄冰沙@ 林小宜雜記簿 - 痞客邦

葡萄 一碗半洗淨去蒂,糖依葡萄甜度酌量放入,蜂蜜一大匙,冰開水半1/3碗,冰塊一碗。 [作法] 1.將去蒂的葡萄倒入果汁機,再加入糖、蜂蜜、冰開水、冰塊半 ... 於 anitalim914.pixnet.net -

#90.葡萄汁和奇異果- Thermomix食譜

用這種獼猴桃和葡萄汁,您可以輕鬆地照顧自己,並利用秋天帶給我們的時令食品。 這次是. ... 飲料1 Minutos2人110卡路里 ... 食譜類型: 飲料; 卡路里: 110; 份量: 2. 於 www.thermorecetas.com -

#91.夢幻系「雲朵飲料-葡萄優格飲」少女人手一杯 |Popo小日子

在家也能自己動手完成「雲朵飲料」可愛的模樣好討喜健康的水果優格飲全家都好喜歡♡ [雲朵飲料-葡萄優格]材料:冷凍葡萄適量,優格1小杯,鮮奶油適量, 於 mamibuy.com.tw -

#92.夏日清涼飲料︳葡萄冰4飲| Oh!爸媽- Ohpama.com一站式升學

今日天氣急升,最啱就係飲返杯凍飲﹗ 材料﹕ 焦籽葡萄300g 益力多200g 原味乳酪200g 無糖雪碧200g 梳打水200ml 做法﹕ 內容授權﹕Dimcook 點煮網. 於 www.ohpama.com -

#93.夏季宅家必學13款「氣泡水特調飲料食譜」推薦 - Vogue Taiwan

這款以葡萄柚為主題的氣泡調飲,喝起來帶點. sodastream. 2/13. 蘿絲瑪 ... 於 www.vogue.com.tw -

#94.[隨行果汁機] 40秒搞定瘦身美白的果汁食譜! 健康美味隨時DIY

... 到下午茶想喝的冰沙飲料,甚至下班後去健身所要補充的高蛋白代餐, ... 做法: 將葡萄柚半顆和水梨一顆切塊,加入水和適量蜂蜜,最後用MIXER+榨汁 ... 於 www.ozdshop.com -

#95.養樂多Yakult 超無限運動飲料葡萄柚口味

養樂多超無限運動飲料,添加葡萄柚果汁7.5%,含豐富維生素C及電解質,口感溫順甘醇,豐富的營養價值,是維持身體正常機能最佳健康補給,運動過後補充水分最佳選擇! 於 shop.yakult.com.tw -

#96.鮮活葡萄果汁 - 淘寶

鮮活黑森林金桔檸檬汁濃縮果汁葡萄百香果原漿商用橙汁奶茶店專用. 奶茶店原料供應中. ¥. 44. ¥46. 已售500+件. 收藏. 100+評價. 鮮活果汁黑森林高倍葡萄汁1:9濃縮 ... 於 world.taobao.com