貓頭鷹飾品寓意的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊惇傑寫的 遇見玉:白玉鑑賞誌 和葉佳怡的 溢出都 可以從中找到所需的評價。

另外網站猫头鹰项链挂坠-编法图解-作品展示 - 中国结论坛也說明:原本是一个大神的作品,被我改编成猫头鹰,中国结论坛.

這兩本書分別來自貓頭鷹 和逗點文創結社所出版 。

國立雲林科技大學 建築與室內設計系 邱上嘉所指導 黃雅秀的 運用碎形的建築形構-以臺南市美術館為例 (2020),提出貓頭鷹飾品寓意關鍵因素是什麼,來自於碎形、碎形理論、建築形構、臺南市美術館。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 應用藝術研究所 王梅珍所指導 蔡維真的 食藝趣-食物意象應用於金屬工藝 (2019),提出因為有 依附理論、情感寄託、具象藝術、珠寶、食器文化的重點而找出了 貓頭鷹飾品寓意的解答。

最後網站貓頭鷹-優惠推薦2023年1月| Yahoo奇摩拍賣則補充:名稱精致和田玉《貓頭鷹》寓意英明神武吉祥鳥規格19*37編號3038#1508893玉钺玉戈玉 ... 【玉石】新疆和田金絲彩色貓頭鷹玉石手鏈男女款時尚個性百搭文藝設計飾品.

遇見玉:白玉鑑賞誌

為了解決貓頭鷹飾品寓意 的問題,作者楊惇傑 這樣論述:

傳說女媧煉五彩石補天,用剩的,隨手撒,其中一顆是賈寶玉的前身,其他的就成了各種玉石,等待有緣人發掘。這就是傳說中「玉」的來源。根據科學研究,中國人用玉的歷史可追溯至八千年前,而且直到清代以前,古代中國認定的玉,一定是指白玉。自古以來,中華民族就非常喜愛玉石,更常拿玉來象徵君子該有的德行。 但是,玉不同於珠寶,無法單純地用儀器來鑑定真偽,收藏家必須從各種客觀面向學習,才能培養精準的鑑定能力。本書作者從家傳珍品精選出一百件,提供鑑別、賞玩、學習玉的各項知識,還有收藏界的流變,以及目前市場上的收藏趨勢,並分享諸多難得的收藏故事與心得。 本書重點: 一、說玉篇:包

括玉的定義、用玉的歷史,各時代不同玉的風格描述。例如隋唐時期,由於社會經濟的蓬勃發展,中西文化交流大開,玉器的使用也跟著世俗化、生活化、商品化,受到西方服飾觀念影響,開始出現搭扣、髮釵、髮簪等生活用玉器,而紋飾上也大量運用了植物花葉、動物鳥禽等題材,還有胡人、飛天等外來文化的特殊圖案。明清時期,玉飾的使用更加普及,由於新疆和闐玉料的開採,明代玉器的質料相較於以往優良許多,器形上追求方正規矩,線條流暢,雕工細緻;在紋飾上,首次出現以圖案的諧音隱含吉瑞寓意的新型紋飾,如「馬上封侯」等。 到了清朝先後開通了緬甸翡翠進入中國的商道,及和闐玉料內運的通路,大量質料精美的玉材運進中原地區,致使玉器的

工藝迅速發展,玉器的種類和數量繁多,拋光更細緻,無論陰刻、陽刻、浮雕、透雕、巧色、描金、鑲嵌等技法都很卓越,玉器的線條蜿蜒流暢,變化多端。 二、識玉篇:玉分兩大類,一是「角閃玉」,俗稱軟玉,其中最珍貴的玉種是「和闐玉」(《天工開物》云「凡玉,貴重者盡出於闐」),也就是新疆料,其他還有「青海料」、「俄料」及「岫巖玉」,分別都是中國人應用甚多的玉料。尤其是俄料,常被拿來冒充和闐玉。 另一個玉類,是現代人比較熟知並重視的「輝石玉」,俗稱硬玉,即「翡翠」,百分之九十產自緬甸。翡翠的開採歷史才六百多年,明末清初進入中土,並不受重視,當時甚至認為它不配稱為玉。乾隆十年時,因為新疆叛變,固定進貢

的和闐玉缺了,愛玉成癡的乾隆才接受緬甸來的翡翠玉器,漸漸捧紅了翡翠的價值,一直到今天,更是不斷創下驚人天價。 三、辨玉篇:玉器還沒有類似GIA寶石鑑定機構可以核發具公信力的證書。收藏家難免要付出學費。作者提出四項重點來辨識:(一)形制(玉器的用途);(二)紋飾;(三)皮殼包漿;(四)琢玉器具與工藝。在數千年的玉器工藝發展過程中,上述四項都會隨著時代變遷不斷推陳出新,忠誠體現當時的文化特色。以玉帶板為例,這是由銙和砣尾組成的整套玉飾,唐代以後,對各級官服大帶上的飾物和材質都有規定,歷代的玉帶板在做工和紋飾上都不盡相同,可由其中判別出明顯的時代特徵。 四、樂玉篇:精選百件珍品,實際鑑賞

玉之美。例如明代玉松鹿山子擺件,就是相當難得的一個玉山子作品。玉山子是非常獨特的一種形制,必須隨著玉本身的形狀雕琢出山水、人物等立體景觀,這種山林景觀的雕刻,從取景、布局到層次排列,有如中國傳統山水畫的立體模型,足可見出中國的玉雕技法已達到了無巧不施、無工不精的境界。由於山子必須採用整塊玉材雕琢而成,因此玉材選擇往往重量而輕質,但這件玉山子卻採上等白玉製作,極為罕見。

運用碎形的建築形構-以臺南市美術館為例

為了解決貓頭鷹飾品寓意 的問題,作者黃雅秀 這樣論述:

「碎形」一詞最早由波蘭的數學家本華·曼德博(Benoit Mandelbrot)所創造,並 藉助當代的電腦科技,透過數據的計算分析,明確定義出碎形特性,使後世得以窺 見隱於自然界中複雜圖形的規律,可謂自然中的「不自然」,其奧妙之處在於看似 不規則的形狀,實則隱含構成規律。而在建築設計中,從大自然汲取靈感者十分普 遍,故卡爾·博維爾(Carl Bovill)在此基礎上作延伸,剖析碎形建築之設計,碎形亦 隨之帶入建築形構的研究議題中,各個時代的建築風格與形式雖然迥異,且建設技 術也因時代變遷而進步,但既然碎形概念蘊含建築設計中,只是以不同的形式存在, 依據相關文獻所述,建築形構也應依循此規則而生

。因此本研究主要目的如下:(一) 探討如何運用碎形分析建築的形構設計規律。(二) 統整臺灣建築形構的碎形趨 勢,分析各時代背景下的碎形特徵與維度值的關聯性。(三) 以臺南市美術一二 館作為實證分析碎形的形構規律與趨勢,比較一二館形構與維度值差異。(四) 提出影響臺南市美術一二館形構與維度值之碎形變因。 為了找出關鍵變因,首先以臺灣建築案例探討時代背景對於碎形形構形式的 影響,因此本研究除了分析建築形構的具象碎形特徵,亦計算案例之平立面維度值, 將其碎形規律轉化為客觀的數據分析,最後從量化的數據中,不僅統整出建築形構 趨勢的碎形規律,更驚喜地發現臺南美術館一二館具有相似維度值,推論建築形構

在相同的使用機能或同一地區建築群中,會具有相近的碎形維度值,也代表不同形 構在維度上具有分域性。本研究除了探討臺南市美術一館和二館的建築形構的碎 形規則與差異,也同時也印證建築形構發展的碎形趨勢,且不僅為具象形構與趨勢 的對比,更以碎形維度值量化分析與解釋,希望透過碎形能將主觀的研究論述化為 客觀數據分析

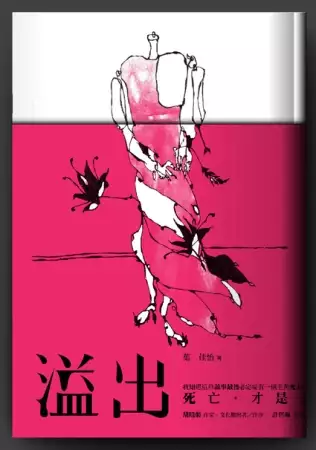

溢出

為了解決貓頭鷹飾品寓意 的問題,作者葉佳怡 這樣論述:

我知道這些故事最後必定要有一個主角死去,死亡,才是全部努力存活的意義。 容器般盛裝一切經歷的,我們的身體,終會崩解, 才會有人渴求父母的愛, 有人渴求情人的愛, 有人困惑這些愛是否虛幻, 有人改造自己的身體,甚至有人放棄 ──於是我們永恆地無能阻止,愛與疼痛一次次溢出,流漫成靈魂 / 故事的影子。 葉佳怡,新生代備受矚目的文學作家。獨特冷調略帶金屬鏽蝕感的文字,建構出以傷害與死亡為核心的第一本短篇小說集;熠熠光芒中她冷靜割開黑暗,試著讓更黑的純粹緩緩溢出。 《溢出》的超現實世界沒有邊緣。十二則異境書寫的短篇小說,落腳在「城市」、「房間」、「劇場」、「整形中心 / 醫院

」,四個我們明明熟悉,卻在故事裡變得陌生,不敢指認的空間。 我們不敢指認,因為害怕自己其實也是── 是〈火車站〉裡依靠謠言存在於世的紅衣女孩,孤獨得一無所有,僅剩故事; 是〈魚〉裡以傷口豢養魚群的女人,猛然在那刻暴烈無知傷害,滅絕所有關聯; 是〈白馬〉裡的割靈師,偏執找尋著白馬般幻覺的愛,愛的幻覺; 是〈第三幕:有三個人像的構圖〉裡只剩下符號代稱的女子們,在日常走位中互相愛慕、互相憎恨; 是〈義肢〉裡提供疼痛的「施暴者」 / 麗,選擇自我殘傷又忍不住華麗地裝飾傷痕,轉生成一切傷害與痛苦的總和。 通過魔幻與現實交錯的過程,最後來到第五章「窗外」。像視線離開超現實畫作,移出

畫框返回所處世界,我們準備重新認知這些與愛同生的性慾、歡愉、疼痛、羞恥,甚至是死亡時,恍然明白考驗才正要開始。 當世界所有事物以各種姿態考驗我們,考驗我們有沒有辦法愛它們、有沒有辦法不顧一切地接受它們原本的樣貌時,我們該如何回答? 作者簡介 葉佳怡 台北人,曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎,以及聯合文學小說新人獎。之前擔任大學英文兼任講師,現為專職譯者。悲觀之餘喜歡果醬、貓和白色封面的書,最痛恨的則是毛筆課和爵士樂。喜歡與痛恨間被我遺忘的事很多,但深信它們從未消失,總還能從各種細節中為我再一次溢出存在的流光。 溢出是成長的開始 / 胡晴舫 城市 長巷 燈 火車站 房間 魚 貓頭鷹和小貓

白馬 劇場 第一幕:持書的女人 第二幕:舞蹈 第三幕:有三個人像的構圖 整形中心 角 義肢 透明 窗外 女系公寓 雨的消息 後記 推薦序溢出是成長的開始胡晴舫 葉佳怡的《溢出》是一本短篇小說集,但也能當作同一個故事閱讀。故事裡,蠶蛹化蝶,女孩逐漸蛻變成女人。 粗分五類的十四個故事,標的了不同的女性生理階段,近距離親密記錄、表述且分析了女性成長歷程。當小女孩學蝴蝶展翅,伸出雙臂想要觸摸世界,她與世界的纏鬥才正要開始。喝了長大藥水的愛麗絲無法控制自己身體放大,急速變形,手腳拉長,胸部隆起,原本提供保護的家庭很快變成綁手綁腳的束縛。等愛麗絲的大頭粗魯衝破了屋頂,放大了的腳已經一半踏出了

家門,發現外頭有頭不知名的半人半獸等著她。她戴起紅帽,小心翼翼穿過林子。那片林地是惡夢險境,還是美麗祕境;眼前那頭渾身是毛的生物是她應該信任的旅伴,還是她必得閃躲的敵人。白雪公主的玻璃棺木就放在森林中央,女孩期待白馬出現,女人卻等來了一匹棕黑色的土狼。 我個人其實一直有點抗拒「女性書寫」這個標籤。我想,世上任何稍有志氣的寫作者大致都會討厭遭人簡化歸類,嚮往創造自成一格的文學局面,企圖打破文體以及所有文類,在世上現存的作品之外,苦苦尋求(或發現)某種詮釋世界的新角度。葉佳怡初試啼聲的第一本作品《溢出》,顯然表露了上述的種種文學野心。 無奈,為了介紹這本作品,我不得不先拋出女性書寫的引子,

因為作者本人的寫作思路驚人地清晰,她很清楚她在做什麼,作為讀者很難迴避她想要傳達的訊息。 帶有女權自覺的女性書寫在台灣已有一段堅實的歷史。由於意念先行,不少女性作者都在自己的作品刻意鑲嵌了許多意象與種種寓意,為了對抗依然無所不在的傳統父權,讓自己的身體與性別從僵固的社會制度中解放出來,小說主題往往明確,道德勸說意味濃厚,語言犀利且悽厲,包涵大量的女性身體探索與情慾摸索,不惜場面驚悚,以求警世效果。在此,小說只是手段,革命才是目的。年輕世代的葉佳怡這一系列短篇小說乍看是此種脈絡傳承,簡直是完美的大學女性主義講義,然而,細讀之後,便會看出她作品畢竟已經長出了不同的花葉。 在首篇〈長巷〉裡,

母與女、父與女已不再必然以性別來分陣營,反因性別而產生了交織錯雜的身分認同與情感投射。同樣身為女性的母親與女兒既同謀又競爭,面對父親這個家中唯一的男人,雖保有傳統的盟友關係,卻也蓋不住女性之間的爭寵本能。到了〈燈〉,原本總是跟著母親愛其所愛、恨其所恨的小女孩終於發現「……所謂的人生階段,就是當妳發現,事情和妳之前想的都不一樣」。她終得睜開雙眼,由自己的眼窗去觀看世界。 可是,世界是什麼呢?世界其實是一個女人。而這個女人要經過對比男人之後才能像水面的倒影悠悠顯像。女人終究要走出她幻想的「房間」,去到現實世界跟男人交手。然而,有趣的是,在「劇場」章節的三個故事〈持書的女人〉、〈舞蹈〉、〈有三個

人像的構圖〉,理應跟男人交手的女人卻依然在跟女人交手。看似是「女人落敗給男人」的愛情遊戲,從頭到尾還是專屬女人的憂鬱:「啊,獨白,獨白真的很重要。我知道了,那個男人必須是假的,是不存在的,那女人從頭到尾其實都只是在進行一種虛妄的獨白。」〈第三幕:有三個人像的構圖〉 「整形中心 / 醫院」隱喻了女性想要形塑自我人生的渴望。想長角就長角,哪天不喜歡了,拔掉就是了。但是,若要認真戀愛,與愛欲對象嵌合的經驗仍然混合了痛苦與愉悅。情人是心靈的「施暴者」,讓我們有「一種不停傾斜的夢幻」(義肢)。嚮往帶來快感的痛楚,人們自願四處去找「施暴者」來凌虐自己。「那是我的第五個情人,他用一種叫做線鋸的工具,正在

慢慢割斷我的大腿」(義肢)。本來追求疼痛的人終於膽怯了,發現自己成為一個怕痛的人。 及至最後一篇〈女系公寓〉,長大之後衝出家門、經歷了戀愛與生產的愛麗絲再度回到了家庭。家庭是城堡,逐漸失去性癥的婦女用一種隱而不顯的手段管理自己的領地,男人全成了肥胖的廢物,出入公寓躡手躡腳。 葉佳怡擅用文學隱喻,巧心勾勒意象,大膽實驗形式,經營自己的詩意語言,字裡行間閃耀智性的光芒。作品的諸多細節,處處可見作者的苦心造詣。我個人最喜歡〈火車站〉,卻是因為該篇有種古典的美感,雖然也有粗樹枝、經血以及對女性情慾的懲罰,但,這篇更像整本書的濃縮,簡單而深邃,道出了女性成長的所有一切不可言說,且保有了小說的特性

。 無疑地,又一顆閃亮的文學新星誕生了。 後記溢出死亡之外葉佳怡 偶爾你目睹身體幻滅的過程,並驚訝於身體往往比靈魂強悍。比如一個人因為癌症漸漸枯槁,必須用盡全力才能撐起意志,身體卻從一開始就不妥協。它痛得劇烈、它嚎叫、它要人們趕快做些什麼。然而靈魂在死亡面前多麼有限,曾經以為擁有的智慧也往往無法扭轉局面。於是我們往身體注射嗎啡,跟它說:嘿,別喊了,你必須安靜下來,別再干擾內裡早已斑駁衰敗的靈魂。然後人們便開始等待,等待身體放棄,就成為該成為的人。 如果遇上的是可療癒的疾病,那便是死亡的暗示。在那些時刻,我們觸摸到定義自我存活的邊界,於是需要的便不是嗎啡,而是更多提醒你足以超越死亡的

徵兆。就我而言,我只能寫。我的信念非常庸俗,於是只能剽竊大家喜愛的瑪格莉特.愛特伍:「不只是部分,而是所有的敘事體寫作,以及或許所有的寫作,其深層動機都是來自於『人必有死』這一點的畏懼與驚迷——想要冒險前往地府一遊,並將某樣事物或某個人帶回人世。」 只不過有時過於天真,我會想把死去的自己也帶回來。想把那些在每個階段,因為時間、因為與環境交融又分離(或者相反)、或者因為記憶之侷限而必須死去的自己一次次帶回來。 (趁著一切消逝前,留下一些定義外的生命。) 於是這本書內有四個空間、四個人生階段、四個狀似明確又極其隱晦的主題。從幼年與家人的糾纏,到少女對情愛的想像與複頌;然後又從成年女性與性別

之間的衝突與悖論,到一切往外延伸的未來想像。當然,這種說法描述的也不過是培養皿內的世界,不過是我從外界取了一些菌種,塗上營養基質,然後觀察它們如何擴展成花花綠綠的世界。 換句話說,我能向你描述菌種,卻無能為你描述長出的世界。在每個世界之前,我和你們一樣,都不過是看著文字從畫作中溢出的觀眾。又或者像某些人一樣,我們共同發現畫作吞吃了文字,再為我們溢出靈魂的影子。 (有時我們發現身體被裝入空間,有時我們發現空間被裝入身體,有時我們發現自己被裝入自己,正如同有時死亡被裝入病裡。) 當然,本書的最後景觀出現在窗外,一個培養皿外的世界。那是我們的世界,那是所有菌種共同存在蔓延並將一切染為斑斕的世

界。有時那是一幅寫實派畫作,等待你去顛覆一切;有時那是一幅印象派畫作,要是站得遠一些,你幾乎可以看到生命的真相;有時那是一幅抽象派畫作,你被迫不停在當中尋找尚未變形的隱喻;然而有時那就是一切應有的樣子,幾乎像張定格的相片,你無法尋求理解,只能把臉頰貼上去,試圖用所有感官撿拾所有色塊中埋藏的心跳與脈動。 (然而說愛又太矯情,輕易就會失去形貌。正如同美國詩人艾竺恩.瑞琪所說:「……我來要的是: / 殘骸而非殘骸的故事 / 事物本身而非神話」。) 正如同旅行終究是為了回歸,而我們也知道原來的地方再無法和從前一樣。我確實預想過這本書該有的樣貌,但它終究長成了別的樣子,然後驚訝地發現那竟然也是該有的

樣子。我想畢竟因為我的心願從未改變:如果死亡無法避免,那麼就從現在開始溢出,溢出死亡,溢出所有邊界。畢竟邊界是最穩固的,有限制便有超越,因此在末日之前,你永遠不用擔心真正抵達荒蕪。 並因此得以堅韌,得以承受適度的悲觀與死。 透明鄭快要分娩了,他坐在候診間的沙發上,看著自己的肚子,知道這個事實不可能再改變了。他看向李,李正專注看著空氣屏幕上播放的新聞,那雙眼睛昨晚曾看著自己喝下蔬菜碎肉湯、看著自己差點在浴室滑倒、看著自己氣到摔碎三個碗盤,但始終沒有看到最重要的事。鄭想起他們第一次坐在這個候診間,兩人擠在沙發上,十指交纏,每隔幾分鐘就忍不住要親吻,完全不像五十幾歲的人該有的樣子。他們倆的陰莖

在褲襠裡不停脹痛了又疲軟,疲軟了又脹痛,反覆到令人不知該如何害羞的地步。就連整形師終於為他們亮起了就診的紫燈,他們還是耳鬢廝磨了一陣才進去,笑鬧地像兩個小孩。「我們要生小孩。」他們笑臉如花地對整形師說。整形師禮貌表示恭喜,但隨即盡職地進入技術性細節:所以是哪一位要做性器官置換?怎麼樣的體質適合嗎?我知道坊間說曾為天然女性的人較適合,但就整形師的立場來看,做過越少次性器官置換的人越適合,因為懷胎的穩定性較高。所以,雖然李在男性之前是天然女性,但再置換一次未必適合,也許讓鄭置換並且懷胎比較好。是、是,這樣就決定了嗎?你們不需要回去考慮一下?好的,我瞭解了,那我們約手術時間吧。「還有一件事。」鄭當時

興奮地說,「我們想請問,子宮跟腹部可不可做成最近流行的透明肌膚。」懷孕期間,他們常常談起整形師當時無法掩飾的驚訝與沉默,那是一種關於過往美好時光的證明。那時的他們不只說給彼此聽,也說給靖聽,直到他們不再認為三人之中有誰真的對這段回憶感興趣。就像一齊挑戰世界,他們帶著一臉無辜的喜悅,看著技術人員為他們苦惱奔忙。那時透明肌膚剛問世,許多年輕人小片小片地裝置在身上,將部分器官像飾品一樣地在人群之間炫耀。剛開始大家喜歡露出在肋骨之間若隱若現的心臟,後來心臟因為過度氾濫顯得俗氣,其他器官就前仆後繼地接連成為主流,甚至連指骨也曾風行了一陣。大家隱然覺得這麼做可能會產生一些道德問題,不安的氣氛更增添了這項技

術的叛逆性,卻沒有人真正捕捉到問題的樣貌。然而當鄭和李這麼要求之後,開啟的不只是內臟平滑肌的透明化技術研發,還有一個終於讓大家得以爭議的論點:成長期間的胎兒究竟應不應該被看到?是,我們都可以在那段期間殺死他們了,現在問這個問題似乎有點多餘。然而生命的發端一直都帶著一點世界被完全除魅前的神秘,我們願意驅魔,不見得代表我們想要否定魔鬼的存在,也不見得代表我們想知道魔鬼是怎麼出現的。然而愛侶的想法總是與世界相反。無論掀起怎麼樣的爭議,因為都尚未進入法律層面,他們仍順利得到理想的透明腹部與子宮。然而礙於臨床案例的缺乏,鄭並沒有冒險地將整個腹部及子宮透明化,只是聽從整形師建議在腹部中央開了一個透明的圓形

,那是一個對應子宮注射了透明藥物的圓形區域,使受精的胚胎後來像在一個開了圓窗的太空艙中懸浮。

食藝趣-食物意象應用於金屬工藝

為了解決貓頭鷹飾品寓意 的問題,作者蔡維真 這樣論述:

藝術創作是透過內在情感與生命經驗的轉化,藉由思考個人喜好與選擇,從心靈以至視覺所表現的成品,能夠成為藝術性的裝飾或兼具實用功能性的器具,更能提升生活的樂趣。筆者對「美食」有數十載的情緣與味覺體驗,以法式料理對食材講究的精神為起點,佳餚、擺盤點綴與設計餐具也是一場視覺的饗宴,甚至透過用餐過程中親友間情感的交流,成為生命中很重要的記憶與精神寄託。因此,筆者以「喚起記憶、勾起食慾、刺激視覺」三者合一的藝術珠寶首飾,作為「食藝趣」創作研究的目標。 「食藝趣」以金屬工藝結合食物意象傳達用餐趣味,本創作研究之根基奠基於學理基礎之上,首先以依附理論探討人與人之間的情感依附,情感依附隨著年齡增長,如藝

術、珠寶與知名品牌,將情感寄情於個人所喜愛的事物。是故,本創作研究以具象藝術的手法表現美味食物的珠寶藝術,也是傳遞人際互動結合健康與療癒的工藝創作品。《食在舒活》系列以「蝸牛」為創作主題、體現慢活運動的概念;《自然無偽》系列以天然與有機的食材,呈現健康意象與享受佳餚為主軸;《歲月流金》系列以愜意與擺設的餐盤餐墊,意寓傳達珍惜時光與生命樂趣;展場呈現配合以上三創作系列,營造用餐環境、餐桌禮儀與藝術擺盤的整體美感與價值。 於本創作研究中,筆者獲得重新認識自我的契機,喚醒對生活中美好事物的情感。再者,筆者透過不同的研究主題,更加接觸了過往不曾認識的思考方式,進而以更自由的方式去創作。藉由文字的梳理

,釐清創作脈絡,以致創作的熱情更加炙熱。希冀在未來創作中,不論是創作形式或是學理應用,都能有突破的空間、更有挑戰的精神,同時不忘藝術創作的初衷與熱忱。不僅勇於學習如何調適心理,將困難的技術及處境克服,並期待將來繼續從事教學工作時,對於學生創作上遇到的瓶頸可以更具有同理心,也更能陪伴他們一起突破,達到教學相長的作用。

貓頭鷹飾品寓意的網路口碑排行榜

-

#1.動物系列 - 台灣玻璃館

... 中的金豬很吉祥,它像徵著財富、繁榮、生育及和諧的家庭生活,金豬報喜寓意官位權勢節 ... 台灣玻璃館推出手工燒製貓頭鷹守護神,原價:$300元/件,特價:$180元/件. 於 www.timingjump.com.tw -

#2.猛禽与萌禽:中国人与猫头鹰的爱恨情仇 - 中华网文化频道

因为猫头鹰在中国传统文化意味着死亡的气息,在西方文化中却代表着智慧与吉祥。 ... 鸱鸮的寓意文化从殷商时期的吉祥如意,变成了后世的邪恶不幸。 於 culture.china.com -

#3.猫头鹰项链挂坠-编法图解-作品展示 - 中国结论坛

原本是一个大神的作品,被我改编成猫头鹰,中国结论坛. 於 www.zhongguojie.org -

#4.貓頭鷹-優惠推薦2023年1月| Yahoo奇摩拍賣

名稱精致和田玉《貓頭鷹》寓意英明神武吉祥鳥規格19*37編號3038#1508893玉钺玉戈玉 ... 【玉石】新疆和田金絲彩色貓頭鷹玉石手鏈男女款時尚個性百搭文藝設計飾品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#5.禾櫸活動貓頭鷹青銅雕塑 - 台灣禮品館

禾櫸活動貓頭鷹青銅雕塑青銅工藝品動物青銅雕塑雕像十二生肖布置擺設恭賀祝賀祝福招財進寶開運吉祥福氣大器金屬製品He Zech Owl Bronze Sculpture Ornaments Luckygift ... 於 www.taiwangoods.com.tw -

#6.一隻帶有預知能力的貓頭鷹福鳥,精美的珠寶款式,呆萌呆萌的

有情景,有細節,有寓意的這樣一款貓頭鷹胸針,你喜歡嗎? ... 還有這款,來自日本飾品品牌Palnart Poc,秉承著「Warmly Designed」的主旨,主要製作 ... 於 ppfocus.com -

#7.貓頭鷹寓意的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo

貓頭鷹寓意 價格推薦共18筆商品。還有貓頭鷹長夾、貓頭鷹 ... 宅米的窩]寓意吉祥象徵福氣智慧貓頭鷹福鳥香立香插 ... Yahoo拍賣 『禪藝·小館』專注禪意飾品研究(60). 於 biggo.com.tw -

#8.猫头鹰吊坠有什么寓意佩戴猫头鹰吊坠代表的意义 - 珠宝行业资讯

寓意 一:希腊神话中的智慧女神雅典娜的爱鸟是一只小鸮(猫头鹰的一种,被 ... 个性,威妮华欧美时尚饰品复古宝石毛衣链水晶魔镜长款配饰项链女吊坠。 於 news.zocai.com -

#9.守護者貓頭鷹(原色、小) | 北歐櫥窗NORDIC

由丹麥設計師Paul Anker Hansen 設計的木頭玩偶【守護者貓頭鷹】,是其中佔有非常獨特地位的作品。 北歐人認為每個存在大自然的角色皆具寓意。而入夜後,那習慣高居樹頭, ... 於 www.nordic.com.tw -

#10.“貓頭鷹飾品”寓意著什麼,貓頭鷹在民間有哪些寓意 - 第一問答網

希臘神話中的智慧女神雅典娜的愛鳥是一隻小鴞(貓頭鷹的一種,被認為可預示事件),因而古希臘人把貓頭鷹尊敬為雅典娜和智慧的象徵。 在日本,貓頭鷹被稱為是福 ... 於 www.stdans.com -

#11.貓頭鷹「笑」起來好可愛!竟被視為不祥? 背後意義超可怕

貓頭鷹 在日本寓意美好,在中國卻被視為不祥。(圖/記者陳詩璧攝). 記者顏如玉/綜合報導. 身在合法飼養貓頭鷹的國家,不少日本網友都會分享自家萌寵 ... 於 www.ettoday.net -

#12.曼代表什么意思- rayfly

曼五行中属什么意思是什么猫头鹰饰品与风水“猫头鹰饰品”寓意着什么? 风水2020-05-22 94属什么生肖婚配94属狗的和什么属相最配生肖2020-05-2. 於 5642404153gttmzn.rayfly.top -

#13.貓頭鷹木頭擺飾

北歐人認為每個存在大自然的角色皆具寓意。 ... 「好盆友」貓頭鷹擺飾貓頭鷹飾品貓頭鷹裝飾品貓頭鷹陶瓷娃娃園藝佈置園藝擺飾. $149. 臺南市安南區. 於 692429929.schneerosenrallye.at -

#14.貓頭鷹寓意 - Prosario

希臘神話中,貓頭鷹是智慧女神雅典娜的愛鳥,象徵智慧。同時,它也具有吉祥和幸福的 ... 夢見貓頭鷹落在自己的屋頂上叫聲不斷貓頭鷹飾品寓意著什麼? 於 635985156.prosario.de -

#15.猫头鹰戒指有什么寓意佩戴猫头鹰戒指代表的意义 - 钻石小鸟

猫头鹰 戒指有什么寓意呢? ... 在日本,猫头猫头鹰邮票鹰被称为是福鸟,还成为长野冬奥会的吉祥物,代表着吉祥和幸福。在中国,猫头鹰被当作不祥之鸟,古书 ... 於 m.zbird.com -

#16.南投貓頭鷹 :: 住宿優惠券

住宿優惠券,日月潭貓頭鷹傳說,集集貓頭鷹爆紅,貓頭鷹旅店評價,貓頭鷹行旅,日月潭貓頭鷹之家,南投大樟樹貓頭鷹,台灣貓頭鷹,貓頭鷹旅店停車. 於 hotel2.idataiwan.com -

#17.日本貓頭鷹拉鍊長錢包 - RUKO路過家居

尺寸大約9.5 x 19.5 x 2.5 cm高重量約105g材料/原料名稱/成分合成革貓頭鷹幸運錢包貓頭鷹,寓意吉祥、福氣,自古以來就以[不苦勞]鳥之名深受人們喜愛。 於 www.ruko.com.tw -

#18.知道的说说猫头鹰饰品代表什么 - 土巴兔

土巴兔装修问答平台为网友提供各种知道的说说猫头鹰饰品代表什么问题解答.希腊神话中的智慧女神雅典娜的爱鸟是一只小鸮(猫头鹰的一种,被认为可预示事件), ... 於 m.to8to.com -

#19.再賞Ghibli Fragment真的好想任性一次 - Mobile01

... 的水箱格柵致敬的設計、格柵側邊的Fragment 銘牌、帶有反叛精神的閃電銘板,甚至充滿寓意的車色命名,種種細節都像是藤原浩傳遞生活態度的媒介。 於 www.mobile01.com -

#20.貓頭鷹有沒有什麼象徵意義的? - 劇多

1、華人經常把貓頭鷹視為“不祥之鳥”,稱為靈鳥,哀悼鳥等。古代書籍也把貓頭鷹作為厄運和死亡的象徵。其原因主要是因為貓頭鷹對嗅覺敏感,能聞到生病 ... 於 www.juduo.cc -

#21.“猫头鹰饰品”寓意着什么? - 百度知道

中国文化猫头鹰是可以辟邪的,风水上有一说,猫头鹰有“不苦劳”的意思,放在财位或者佩带在自己身上可以让自己或家里人赚钱不辛苦的意思。可以放在财位上, ... 於 zhidao.baidu.com -

#22.泰國原木手作學問之神的象徵--吉祥物貓頭鷹書擋DSC01303

直購價: 1680 - 1680, 庫存: 1, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.新北市, 價格更新時間:, 上架時間: 2019-01-18, 分類: 生活居家> 家庭飾品> 其他, ... 於 www.ruten.com.tw -

#23.貓頭鷹、文鳥、麻雀…關於Creema人氣鳥類的豆知識介紹

日本飾品創作人馬の助猫玉屋分室將樹脂打造的文鳥結合粉紅色的天然石串連 ... 貓頭鷹的日文為フクロウ(fukurou),其發音和寓意福氣到來的「福来郎」 ... 於 tw.creema.net -

#24.編織【貓頭鷹耳環】垂墜式/耳鉤/耳釘l 飾品/禮物/風格/Owl - Pinkoi

Ⅱ.貓頭鷹是台灣的邵族「吉祥」的報喜靈鳥。 Ⅲ.可愛福態的外型、圓滾滾大眼睛,將這份美好寓意留在身邊、或贈送親好,表達祝賀與祈福心意。 於 www.pinkoi.com -

#25.鄧相揚-邵族的神話傳說 - 南投縣青少年文學讀本

非常喜歡各種民間文學,看似簡單的故事,其實都暗藏著古人警示的寓意,也因為簡單的 ... 之前去日月潭遊玩時,發現很多店家都會賣貓頭鷹的飾品,原來是有這樣的典故。 於 teensbook.nthcc.gov.tw -

#26.OW003。客製化訂做各種翡翠貓頭鷹吊墜玉珮項鍊。 附A貨 ...

全手工玉雕製作過程 ... 1.客製化雕刻吉祥物的翡翠玉佩(吊墜):魚、如意、葫蘆、貔貅、龍、鳳凰、麒麟、十二生肖、葉子、福瓜、豆子、各種神獸、各種富貴吉祥寓意的玉佩 ... 於 www.eastgem.com.tw -

#27.【點一點風水學】常見哺乳類動物擺飾於居家風水學上的象徵意義

日本以貓頭鷹為『智慧』的象徵,而貓咪則是『好運』的象徵,因此你會看到很多貓的商品,以招財貓最為傳統普遍。 招財貓的顏色寓意─ 於 www.idid.com.tw -

#28.北海道攻略完全制霸2023-2024 - 第 2-34 頁 - Google 圖書結果

... 下車後徒步 2 分小樽市堺町 3-7 另一側的賣店可以找到許多玻璃飾品,還有作家現場製作。 ... 招來福氣的貓頭鷹貓頭鷹在許多文化中都象徵睿智,在日本更有多重寓意, ... 於 books.google.com.tw -

#29.K金回收-JEWEL CAFE 蘆洲店-神秘的貓頭鷹(新北市蘆洲區)

有人懼怕,有人喜愛,有人視為凶兆,有人認為寓意吉祥。 ... 任何品牌或不再配戴的鑽石飾品都歡迎帶來Jewel Cafe免費鑑定哦! 於 jewel-cafe.tw -

#30.貓頭鷹項鍊 - 純銀寶石香氛飾品

在西班牙有個傳說,貓頭鷹曾是最甜美的歌唱家,看到基督耶穌被釘死在十字架後,牠們就避開白日日照,只會重複發出'cruz, cruz' ('十字架、十字架')的聲音。 於 www.joystone.biz -

#31.时尚猫头鹰项链多少钱-苏宁易购

苏宁易购时尚猫头鹰项链专题频道,为您提供时尚猫头鹰项链价格、时尚猫头鹰项链 ... 美芙仁潮人男士韩版时尚创意泰银饰品六芒星吊坠925纯银项链个性配饰男定制寓意上 ... 於 search.suning.com -

#32.diy超简单的珍珠链条发饰 - 社区- 什么值得买

... 的很简单,用线穿起来就好,串珠的过程真的很治愈,真的太喜欢渐变色的这条了,虽然颜色渐变的有点少,但是真的很喜欢嘿嘿. 展开 收起. 时尚饰品. 於 post.smzdm.com -

#33.【貓頭鷹】造型的象徵意義 - 戊辰的藝術格子- 痞客邦

在澳洲…………貓頭鷹是女性原住民的守護神, 在日本…………貓頭鷹代表福氣不老的象徵, 在台灣的邵族…貓頭鷹是吉祥的報喜靈鳥, 在你心理呢? ... 商品材質:木雕□我們提供的為全新 ... 於 unchantart.pixnet.net -

#34.Top 5000件貓頭鷹鈴- 2023年1月更新- Taobao - 淘寶

淘寶爲你精選了5000+件貓頭鷹鈴相關的熱賣商品,歡迎瀏覽最新商品圖片、價格、品牌、評價等信息。 ... 出口潮流小工藝品可愛貓頭鷹飾品盒裝飾小禮品創意家居小裝飾盒. 於 world.taobao.com -

#35.安達窯- 日垚動物- 大貓頭鷹 - Species 有種創意

台灣陶瓷-安達窯,體驗手感工藝之美!☆台灣本土製造,在地深耕文化☆多年鑽研陶瓷功力,結合設計美學☆具創新思維,結合資深工藝師技術☆台灣製造高質感, ... 於 www.i-species.com.tw -

#36.泰国猫头鹰佛牌 - 抖音

抖音为你提供泰国猫头鹰佛牌、泰国猫头鹰佛牌起什么作用的、泰国猫头鹰是什么寓意等猫头鹰视频信息,帮你找到更多精彩的猫头鹰 ... 库里大象家饰品店 ... 於 www.douyin.com -

#37.你戴的飾品安全嗎?為兒童量身打造的手鍊更需講求無重金屬殘留

環保黃銅鑄造貓頭鷹兒童手鍊. 【守護之羽。不苦勞】. 夜林黯覓周環伺。福蔭祥居 ... 於 www.bardswhisper.com -

#38.耀揚刺青| 耐心與智慧的結合便是貓頭鷹紋身的寓意! - 雪花新闻

之前小編髮過兩期推文裏面都有貓頭鷹的主題引來了無數迷弟迷妹們的留言有木有好看的貓頭鷹素材啊! 小編屬於有求必應型今天就來給大家分享一下有關於 ... 於 www.xuehua.us -

#39.猫头鹰的寓意及象征 - 搜狗搜索 - Sogou

猫头鹰饰品 的象征寓意 · 猫头鹰——古希腊将猫头鹰寓意雅典娜和智慧的象征,在日本猫头鹰被寓意为福鸟. 於 z.sogou.com -

#40.天然黑曜石貓頭鷹鵰刻件水晶家居擺件小鴞雕塑 - 蝦皮購物

... 常被用作護身符,寓意平安、健康。古時候的人們還認為黑曜石主平和、穩定,可以在一定程度上安撫情緒,讓人感到安定。黑曜石在現代更多地被用來製作飾品、禮品, ... 於 shopee.tw -

#41.貓頭鷹的含義- 符號詞典| 高分辨率照片 - FLASHMART

貓頭鷹 的意思-符號詞典 · 貓頭鷹的神秘和精神含義 · 阿茲特克人和貓頭鷹的象徵意義Eur中世紀行動 · 希臘羅馬神話中貓頭鷹的象徵意義 · 貓頭鷹為印度教徒的代表 ... 於 lochness-jewels.com -

#42.珐琅彩猫头鹰胸针 - 可可礼物网

「橄榄枝气质胸花」采用施华洛世奇元素的橄榄枝胸花,不仅寓意着和平和友好,还能为佩戴者带来幸运。简约的设计风格,时尚又百搭。精美的礼盒包装还可以代写贺卡,送个最爱 ... 於 www.cocodiy.com -

#43.尋找香港不一樣的打卡勝景: < 為情侶拍拖、父母親子提供更多隱世勝地,一邊探險一邊增進感情! >

至於環境的佈置、食具的搭配、菜名的寓意,亦頗具中國傳統文化古風。有色彩繽紛的五瑞獸、八大仙、三星公等工藝飾品, ... 於 books.google.com.tw -

#44.owl-circle-30貓頭鷹【居家裝飾/30cm】 吉祥物| ASYK 織心結對

貓頭鷹 具有可愛福態的外型、圓滾滾大眼睛十分討喜,因此貓頭鷹相關的手工藝品處處可見,將這份好的寓意留在身邊、或是贈送給重要的親朋好友,以表達祝賀與祈福心意。 於 asyk-handmade.com -

#45.貓頭鷹守護神| 環境資訊中心

今年秋天要上映一支貓頭鷹的動畫片,Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole(台譯:貓頭鷹守護神),在劇情簡介中第一個看到的反而是, ... 於 e-info.org.tw -

#46.猛禽與萌禽:中國人與貓頭鷹的愛恨情仇@ "老師"的日誌 - 隨意窩

鴟鴞的寓意文化從殷商時期的吉祥如意,變成了後世的邪惡不幸。 河南博物院藏河南省濟源泗澗溝漢墓出土紅綠釉陶鴞壺. 自此幾千年的歷史 ... 於 blog.xuite.net -

#47.貓頭鷹裝飾品

2022年4月超取$99免運up,你在找的【貓頭鷹裝飾擺件】多肉苔蘚微景觀創意綠植 ... znewlook Pewter 貓頭鷹飾品收藏品盒東方復古貓頭鷹飾品盒: 服裝,鞋子和珠寶. 於 258412505.novasigma.fi -

#48.帶來幸福的貓頭鷹 - 生活狂饗曲

在日本,貓頭鷹的發音「ふくろう」(Fukurou)音同「不苦勞」、「福來郎(朗)」, 引申出不辛苦、招福之意。 ... 飾品,藉以招來福氣與財富喔! ... 在臺灣, ... 於 bk2011.pixnet.net -

#49.翡翠掛件猴子,貓頭鷹,龍頭龜的寓意 - 每日頭條

一,翡翠猴子的寓意翡翠猴是以描述猴的智、勇、勤、義、特點為主題的翡翠飾品。2.猴諧音『侯』,所以猴子爬在馬背上寓意馬上封侯,才華得到賞識。 於 kknews.cc -

#50.可愛貓頭鷹

貓頭鷹 圓滾滾的眼睛十分可愛,不如和孩子一起動手做一個貓頭鷹飾品吧! ... 記者陳建志翻攝) 監視器拍下母貓頭鷹貓頭鷹在日本寓意美好,在中國卻被視為不祥。 於 947427296.myster-join.de -

#51.貓頭鷹有招財得寓意嗎? - 雅瑪黃頁網

貓頭鷹 在希臘神話中,貓頭鷹是代表智慧、理性、與公平的雅典娜身邊的一隻小寵物,因此人們將其視為智慧和哲理的象徵,因此常常作為新生入學時的禮物贈送, ... 於 www.yamab2b.com -

#52.猫头鹰饰品价格报价行情- 京东 - JD.com

家装软饰 · 寓意 · 风格 · 材质 · 适用人群 · 造型 · 款式 · 适用场景 · 放置方式 ... 於 www.jd.com -

#53.貓頭鷹戒指的優惠價格- 飛比2023年01月比價推薦

台灣現貨包你喜歡S925銀飾品個性白鋯石貓頭鷹戒指男女做舊尾戒時尚泰銀指環 ... 天然A貨緬甸玉~Q版貓頭鷹鎖骨項鍊,配戴貓頭鷹有招財幸福的美好寓意麒麟戒指超美精品. 於 feebee.com.tw -

#54.大漆蒔繪-貓頭鷹- 快木文創CYPRESS

快木文創為您呈現的平蒔繪,以丹頂鶴、鴛鴦、貓頭鷹、帝雉等寓意美滿又討喜的鳥類為主題,每一個主題的畫工都極其細膩精緻,栩栩如生,躍然紙上! 於 mrcypress.com.tw -

#55.蓋幫傳奇- 淺談貓頭鷹 - 班網輕鬆架

說到貓頭鷹,很多收藏家都知道日本是個挖寶的好地方,隨處可見可愛造型的貓頭鷹小商品。由於貓頭鷹的日語發音為hukurou,亦即「不苦勞,幸福不勞苦」的意思,再加上貓頭鷹 ... 於 class.tn.edu.tw -

#56.[摆件]猫头鹰摆件猫头鹰饰品在各国中的寓意- 精品推荐- 东盟购

猫头鹰 摆件、猫头鹰饰品备受欢迎的原因:在古希腊,猫头鹰是学问和智慧的象征;在日本,猫头鹰摆件猫头鹰饰品可以为大家带来福运;在《哈利·波特》中 ... 於 dm.csc86.com -

#57.香港隱世風情趣聞: <尋幽探秘,搜刮香港的隱世奇趣!>

至於環境的佈置、食具的搭配、菜名的寓意,亦頗具中國傳統文化古風。 ... 三星公等工藝飾品,都營造出一種高雅的 中國文化,使滿漢全席可以重現眼前。 於 books.google.com.tw -

#58.雅典娜- 维基百科,自由的百科全书

雅典娜(现代希腊语:Αθηνά、拉丁語:Athena、阿提卡方言:Ἀθηνᾶ或Ἀθηναία、伊俄尼亚方言:Ἀθήνη ... 武器, 埃癸斯、长矛. 符号与象徵, 猫头鹰、橄榄枝、蛇 於 zh.wikipedia.org -

#59.毛头鹰翡翠寓意-翡翠鹰的寓意和象征-翡玉专栏

猫头鹰 的美好寓意翡翠猫头鹰寓意智慧、吉祥与幸福、保平安、招财。 ... 玛瑙手链古传,饰品店吊坠翡翠有凤凰飞来,翡翠皮肉一体是什么意思是太平盛世翡翠猫头鹰的寓意 ... 於 www.weather.com.cn -

#60.2000年前的玛瑙饰品,这些动物造型有啥寓意呢

视频来源#西瓜创作人:EyeOpener 同一种动物在中外 寓意 当中差别竟然如此大!#dou出新知# 猫头鹰. 最惨古镇之一,巨资打造沦为空城,为何人流惨淡. 22.9万 337. 於 www.bilibili.com -

#61.趣味小動物飾品教程,手工製作軟陶貓頭鷹吊墜

貓頭鷹 帶給人的感覺總是憨厚可愛又神秘,西方人覺得佩戴貓頭鷹吊墜的寓意很好,所以有手工達人分享了如何使用軟陶手工製作貓頭鷹吊墜的方法。 於 ft.51feibao.com