韓國集運船運的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳家豪寫的 從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史 和吳馷締,敖采渝的 搖滾哲思都 可以從中找到所需的評價。

另外網站閃得360韓國集運也說明:韓台物流集運 2.韓國空運快遞、空運服務 3.韓國海運快遞 4.韓國商品線上代購免手續費 5.韓國代購雲倉管理系統 6.韓國馬來西亞集運 航班時效:1-3天(包清關、包稅、 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和致出版所出版 。

長榮大學 運動競技學系(所) 孫正諺、陳金海所指導 劉耀成的 大專院校橄欖球七人制比賽不同組別選手運動傷害之調查比較研究 (2021),提出韓國集運船運關鍵因素是什麼,來自於大專院校、甲組、乙組。

而第二篇論文國立高雄科技大學 海事資訊科技系 陳昭銘所指導 戴瑋聰的 船舶自動辨識系統於海事資訊之應用 (2019),提出因為有 自動辨識系統、海事資訊、地理資訊系統、高雄港的重點而找出了 韓國集運船運的解答。

最後網站韓國代運香港 - Traevltml則補充:到貨啦集運提供韓國集運、gmarket集運、韓國寄香港、韓國轉運代運,韓國代購。運費低至每磅$28 ... 韓國空運快遞海運散貨拼箱運輸到香港進口貨代海外取件清關內地.

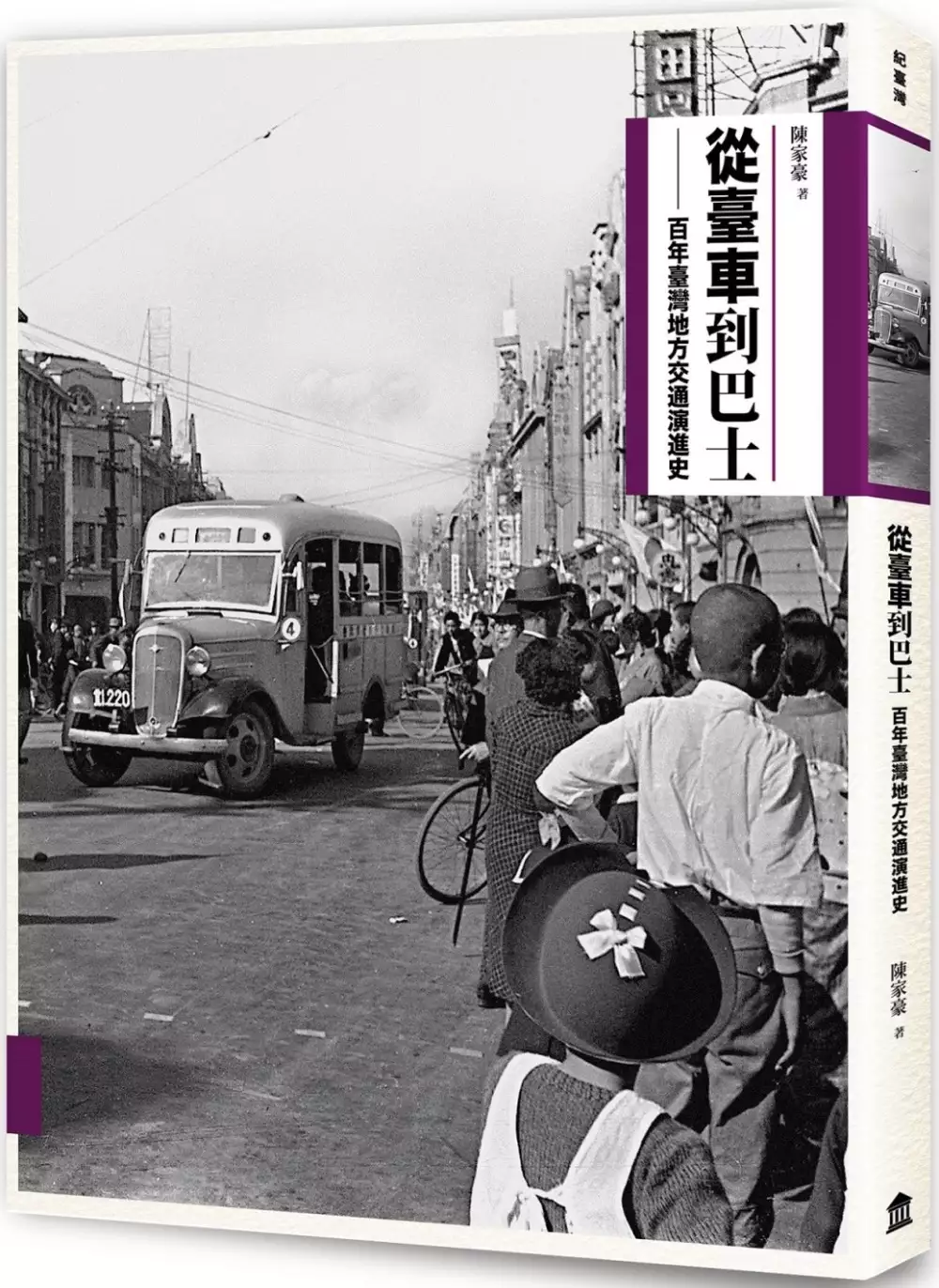

從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史

為了解決韓國集運船運 的問題,作者陳家豪 這樣論述:

人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人

類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。

清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵

道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「

現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開

始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前

瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 【紀臺灣】圖說臺灣史系列 《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 《太陽旗下的制服學生》 《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 名人推薦 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(

國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) (依姓氏筆畫排列) 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分

,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有

研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。

舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現

代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

韓國集運船運進入發燒排行的影片

對我來說,公共建設的規劃,必須運用跨界思考,在街道面貌重新再現的同時,貼近人民的生活、滿足城市的需求。

愛河的改造不只是污水的整治,在當時還是高雄人不願接近、黑暗髒亂的角落,區域應該往什麼方向再造,以及都市美學應該要如何和人的活動作結合,都是需要一併考慮的問題,「愛河文化流域」其實才是整個計畫,進而成為高雄城市翻轉的路徑之一。

台北其實也有極具特色的河流發展歷史,我未來也將以大街廓的都市更新,建構跨越堤防與道路的「淡水河岸Skyline」,還有整合流行文化產業的基隆河谷經貿廊帶。讓社區生活和城市發展同步提升,重新讓市民親近河岸,延續台北得天獨厚的水域脈絡。

此時此刻,我們可以想像高雄在地人悠閒地,在飯後與毛小孩們一起散步親水,也有來自國內外的遊客,在鄰近鹽埕區小巷弄間探訪美食之後,搭上一艘高雄河流文化之旅的小船,讓愛河慢慢向眾人訴說,一個令人感到驕傲的城市翻轉故事。

台北的朋友,我們也可以一起實現這個願景。我堅持,創意帶來新價值

姚文智在擔任高雄市政府副秘書長時期,身兼『愛河整治與景觀改造』推動小組召集人一職。姚文智首先提出「愛河文化流域」的定位,不但成功整治當年汙臭的愛河,變身成能悠閒散步的浪漫水岸,並大膽將2公頃的老舊公園挖除,並結合船運發展與愛河中段滯洪池的概念,設計出「愛河之心」。

前高雄市工務局長吳孟德和愛河之心設計師張瑪龍也對於姚文智的執行力和創意能力深表肯定。愛河之心曾在2008年全國網路票選台灣第一名美景,亦在2009年獲得世界不動產協會世界第一名的肯定。

👀更多內容請訂閱👀

👉🏻姚文智翻台北網站:http://yaotrendingtaipei.com/city.php

👉🏻姚文智粉絲專頁:https://www.facebook.com/YaoTurningTa...

🙋♂動動手點網址,邀請您加入《姚文智翻台北》官方LINE🙋♀

👉https://line.me/R/ti/p/%40mnr8768c

大專院校橄欖球七人制比賽不同組別選手運動傷害之調查比較研究

為了解決韓國集運船運 的問題,作者劉耀成 這樣論述:

本研究目的在調查比較我國大專院校橄欖球甲組與乙組選手的運動傷害情形。研究方法是使用問卷調查法,以立意取樣方式進行抽樣,研究量表之施測,研究對象為我國大專院校橄欖球七人制比賽甲組與乙組選手,研究工具為「我國大專院校橄欖球七人制比賽甲組與乙組運動傷害調查問卷」,研究問卷資料包括運動傷害及基本資料變項。研究所得資料以描述性統計、百分比、次數分配、卡方考驗等方法進行分析。研究結果:一、我國大專院校橄欖球甲組選手運動傷害發生類型以扭傷較多,其次為擦傷;發生部位以踝關節較多,其次為大腿;發生次數以5次以上較多,其次為2次;發生原因以疲勞較多,其次為不知道;發生動作以快速跑較多,其次為拓克路;發生時機以比

賽過程中較多,其次為平常練習;發生處理方式以西醫治療較多,其次為自行治療;發生影響時間以1個月內較多,其次為1週內。二、我國大專院校橄欖球乙組選手運動傷害發生類型以擦傷較多,其次為拉傷;發生部位以大腿較多,其次為膝關節;發生次數以2次較多,其次為3次;發生原因以技術不純熟較多,其次為疲勞;發生動作以拓克路較多,其次為被拓克路;發生時機以平常練習較多,其次為比賽過程中;發生處理方式以自行治療較多,其次為西醫治療;發生影響時間以1週內較多,其次為1個月內。三、我國大專院校橄欖球甲組與乙組選手運動傷害差異,在運動傷害發生類型、部位、原因、動作、時機、處理方式、影響時間等變項都有顯著差異;在運動傷害發

生次數沒有顯著差異。

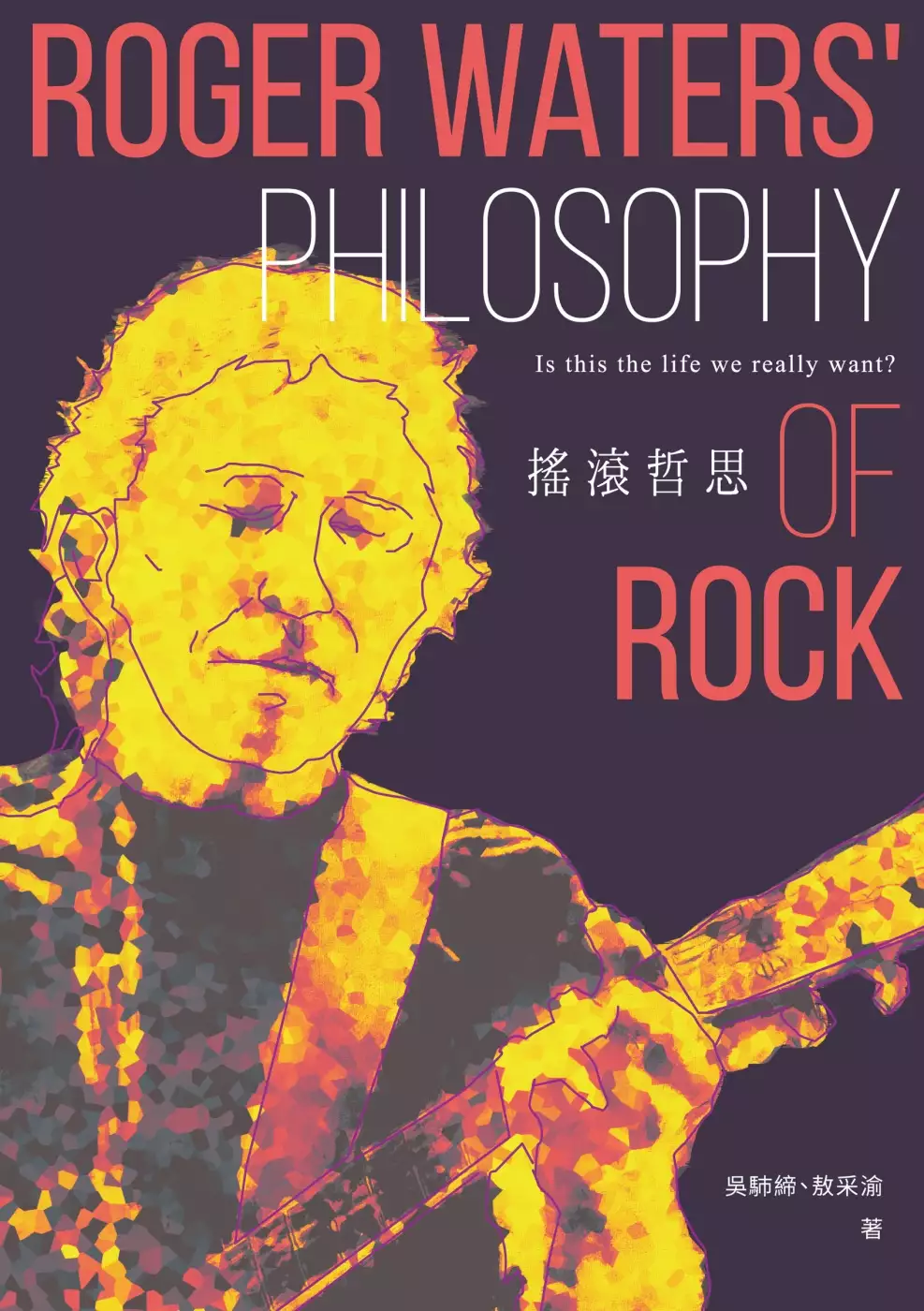

搖滾哲思

為了解決韓國集運船運 的問題,作者吳馷締,敖采渝 這樣論述:

Is this the life we really want? 此書從 Pink Floyd 靈魂人物 Roger Waters 的作品來探討哲學在前衛搖滾的意義。搖滾不只是一般人認為的又搖又滾,它包含廣大而深沈的歷史、政治、社會等各項議題的探討,並藉由音樂專業的表現,將表象的音符帶進聽眾的思考中。 早期的 Pink Floyd 的作品充滿了想像的空間,那是一個迷幻搖滾(Psychedelic Rock)的年代,時代的意義是麻醉,麻醉自我與聽眾,當時流行的樂器叫 Mellotron 可以製造暈眩感,歌手與聽眾們交織在電吉他的聲波中。Pink Floyd 是一個很正面而且富

有哲理的樂團,歌詞值得細細品味,也必須熟知歷史意涵才能領略其一二。 作為一個搖滾社會研究者,書寫此書最大意義是要人們認識搖滾是一個用腦袋聽的音樂,不是只用來搖屁股。David Gilmour 曾經說《Meddle》是他們成名作《The Dark Side of the Moon》的前身作品,而 Roger Waters 的歌詞在《The Dark Side of the Moon》中被多層次地探討,許多人討論著他的歌詞意涵,《Parade》雜誌記載這段話「the power of Waters’ lyrical concept for dark side lies as much in

what he doesn’t say as what he does」,是個值得深刻思考的樂團跟作品。 Roger Waters 是個非常堅持品質的主導者,他的不妥協及全權掌控,多少使 David Gilmour 感到很挫折。Dave Manson 這樣說,David Gilmour在2018年十一月份的《Parade》專刊說到,Roger Waters 非常有創造力及主導性,但也造成了他的專制,及將緊張的氣氛帶給了整個團。但越有創造力的才能,越是難妥協,否則怎有偉大的作品《The Wall》的誕生。 這本書詳細的介紹了由 Syd Barrett 時期到由 David Gilmo

ur 取代之後的Pink Floyd 每一張專輯的歌詞意涵。而Roger Waters 是樂團的主要作詞作曲人,因此本書將圍繞著他來串聯搖滾音樂與時代背景的探討,以及專業樂手如何錄製樂曲的過程。對於專業搖滾咖而言,這本書將是一份神聖的禮物。 本書特色 ★ 閱讀過程,就是重度樂迷的一趟朝聖之旅 ★ 墜入 Roger Waters 的歌詞意涵和貝斯樂音,見證偉大樂手的誕生 ★ 從 Pink Floyd 歷來專輯樂曲的變化,看見搖滾樂與政治社會的相互影響

船舶自動辨識系統於海事資訊之應用

為了解決韓國集運船運 的問題,作者戴瑋聰 這樣論述:

本文運用船舶自動辨識系統資料進行分析,並結合地理資訊系統繪製船舶軌 跡,探討高雄港周邊船舶航行與停靠之狀況,應用於遇難搜教-船隻擱淺追蹤、海 事事故調查,以及船舶自動辨識系統使用特性分析,研究結果結合大氣風場與波浪 模式數值模擬與海流觀測結果,供相關航政單位、船運公司參考,並希望藉此提高 雄港港區航行安全。遇難搜救-船隻擱淺追蹤以 2018 年 8 月 23 日,兩艘擱淺於旗津近岸船舶為例, 以大氣風場、海洋波浪之數值模擬結果,搭配環臺岸基海洋雷達系統海流觀測資料, 分析使船舶擱淺之對應海氣象環境,藉此探討擱淺原因。根據航行軌跡與海氣象狀 況分析可得知:該事件為兩船原先錨泊於高雄旗津外海,受

西南季風及熱帶低壓輻 合所帶來強勁風、浪所影響,數值模式顯示風速達到八級風、2-3 公尺浪高,超過 船舶固定能力,導致流錨,並逐漸隨著風、浪朝旗津海岸線方向航行,最終分別於 當天上午 10 時 53 分擱淺於旗津海岸公園外離岸堤及當天上午 11 時 25 分擱淺於 旗津海水浴場離岸堤。海事事故調查以 2018 年 11 月 3 日下午於高雄港港區內發生之 3 艘船舶撞船 事故為例,以自動辨識系統定位及船速資料呈現當時事故之始末。根據航行軌跡可 得知:剛由船廠下架之油輪「乙船」準備至 5 號碼頭航靠,於中島碼頭區,於當天 上午 8 時 51 分與「丙船」於轉彎處會船不慎相撞,並於碰撞後倒俥不慎,

於當天 上午 8 時 52 分碰撞 42 號碼頭之貨櫃輪「甲船」。本文亦參考一九七二年國際海上 避碰規則公約,建議各船當下應注意事項。本文運用 2018 年通過高雄港第一港口之 2051 筆自動辨識系統資料,以其最 後接收位置之空間資料,分析船舶使用自動辨識系統之習慣性,分析結果顯示全年 關閉自動辨識系統設備之距離區間眾數為 2~3km(569 筆,27.7%),3km 以下佔過 半數(1146 筆,59.9%),全年平均位置為離港 3.3km。

韓國集運船運的網路口碑排行榜

-

#1.Piece Up 美國日本集運服務

韓國 空運倉庫位於仁川地區,每週出庫2-4次,預截倉後5天到港。 海運貨件到庫後不拆貨原裝運走。每月有一至兩水船返香港,時效預 ... 於 www.pieceup.hk -

#2.新村TOP集運

新村TOP集運. ·配送時效調整; ·2022.04.15 空運運費調漲公告; ·四月第3次海運行程公告: ·四月第2次海運行程公告: ·四月第1次海運行程公告: ·三月第3次海運行程公告: ... 於 sinchontop.com -

#3.閃得360韓國集運

韓台物流集運 2.韓國空運快遞、空運服務 3.韓國海運快遞 4.韓國商品線上代購免手續費 5.韓國代購雲倉管理系統 6.韓國馬來西亞集運 航班時效:1-3天(包清關、包稅、 ... 於 www.facebook.com -

#4.韓國代運香港 - Traevltml

到貨啦集運提供韓國集運、gmarket集運、韓國寄香港、韓國轉運代運,韓國代購。運費低至每磅$28 ... 韓國空運快遞海運散貨拼箱運輸到香港進口貨代海外取件清關內地. 於 www.traveltml.co -

#5.『星岛环球网』做假智利康塞普西翁大学文凭

... 制作国外(海外)加拿大、英国、澳洲、韩国、美国、新西兰等各毕业证。 ... 两地海关将实现"点对点"信息共享和监管互认,完善"集拼集运"业务通关 ... 於 m.51g3.hk -

#6.紅海國際物流

美國免稅州加拿大最低稅英國最大outlet澳洲日本韓國馬來西亞代收代運集貨服務,周周空運快速直達到台灣,正規正式清關直接派送到府,專營個人物品代購業者公司進口. 於 redsea7.com -

#7.國際運輸經營管理:理論與案例探討 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

航運公司世界排名創立時間國家總部船數馬士基航運第一 1904 年丹麥哥本哈根 714 地中海航運第二 1970 年瑞士日內瓦 515 中運集運第三 1997 年中國上海 479 達飛航運第 ... 於 books.google.com.tw -

#8.韓國14家船公司欲組建聯盟 - 壹讀

韓國海運 業14家貨櫃航運公司決定成立韓國海運聯盟(Korea Shipping ... 據韓國媒體報導,韓國政府和韓國14家集運公司計劃在8月8日簽訂KSP諒解備忘錄 ... 於 read01.com -

#9.【韓國寄香港懶人包】教你兩步揀最快最平快遞公司附禁運物品 ...

即使移民韓國生活,仍有不少親朋好友留在香港,想與他們分享韓國地道手信?Spaceship為大家整合寄件懶人包,由韓國寄香港的時間、快遞公司選擇、 ... 於 www.spaceshipapp.com -

#10.美國船運集運服務 - 易到家Etouka

首頁 > 關於我們 > 美國船運集運服務. 寄件填寫船運表格位置: ... 美國船運收費: 每0.1CBM = $300 計算方式為長X闊X高CM/100000身0 不計實重只計體積(單個包裹除超過 ... 於 www.anapostintl.com -

#11.五家韩国集运公司组建K联盟正式运营 - 国际船舶网

据悉,K联盟成员包括HMM、长锦商船(Sinokor)、森罗商船(SM Line)、泛洋海运(Pan Ocean)和兴亚海运(Heung-A Line)。 2020年12月,根据韩国海洋事务 ... 於 www.eworldship.com -

#12.集運公司恐再遭罰款?韓國公平交易委員會調查韓國往來中日航線

其餘11家海外公司分別為CNC、長榮海運、萬海航運、陽明海運、Sealand Maersk Asia、太平船務(PIL)、 新鑫海航運(New Golden Sea Shipping)、Gold Star ... 於 kknews.cc -

#13.韓國空運快遞專線- ABX安邦速遞- 兩岸小三通

©2012-2017 可瑞優國際股份有限公司版權所有Goreal Global Corporation.All rights reserved. 於 www.abxport.com -

#14.船公司再遭罚款 - 锦程国际物流

被罚款的12家韩国集运公司包括HMM、高丽海运、南星海运、东映海运、东进 ... 荣海运、万海航运、阳明海运、Sealand Maersk Asia、太平船务(PIL)、 ... 於 www.ejc56.com -

#15.香港到韓國海運費-海運時間-海運公司 - 北票到香港集運

香港到韓國海運物流提供香港到韓國海運費查詢,海運時間,海運價格,報價查詢,路線查詢等信息。香港到韓國海運多少錢,要多少天多久能到就上物通國際物流網。 於 ztf.daidai.info -

#16.Select BNL|配送物流 - 韓國東大門批發直購

韓國集運 香港轉寄1件起為您轉寄接單採購不需壓貨. ・代客寄貨Drop & Ship 免手續費為您直接寄貨給客人. 本網站不會限制、規定購物金會員的每月下單次數、金額和數量! 於 www.bnllnb.com -

#17.国际频道_国际在线移动版

印度电力危机数百客运列车停运为煤炭让路. 2小时前 ... 韩国下调新冠传染病等级至乙类解除公共场所禁食令_. 韩国下调新冠传染病等级至乙类解除公共场所禁食令. 於 news.cri.cn -

#18.訂購5艘集裝箱船中海集運42.5億韓國「抄底」 | Anue鉅亨- 個股

5月7日,中海集運宣佈,已於5月6日與韓國現代重工正式簽訂5艘1.8萬TEU型集裝箱船舶建造 ... 同日,連云港宣佈其參股的連云港中遠船務工程有限公司解散。 於 news.cnyes.com -

#19.收費方式及運送說明 - K2GETHER 韓國集貨代購

☆如事後改變心意不向賣家退貨,要改將包裹集運回台,此手續費200元將不予退款,倉儲費用也自簽收日起照常計算。 2.已配達台灣包裹:本集運站地址不對外開放提供會員將要 ... 於 www.k2gether.com -

#20.涉嫌串通运价!这23家船公司恐再次面临罚款!

罗戈网(www.logclub.com)-物流商业新媒体,继此前对23家涉嫌操纵东南亚航线运价的集运公司开出罚单之后,韩国公平交易委员会(KFTC)又在调查韩国 ... 於 www.logclub.com -

#21.Lazada新增快速履约率(Fast fulfillment rate)指标 - JOYK

该渠道运输时效在7到10天,重量在999KG以内,该路线可发往韩国、文莱、 ... 随着需求逐渐回升,对于已经吃紧的集装箱船运力供给,恐将推升运价反弹。 於 www.joyk.com -

#22.4PX 遞四方(香港)

4PX 遞四方(香港)提供中國內地、美國、英國、德國、日本、加拿大、澳洲、韓國、台灣、香港至香港包裹轉運服務;支持空運、海運;實重計費,價錢公道,多個自提點及自 ... 於 m-hk.4px.com -

#23.韵达国际清关处理一般要几天(韵达国际推出迪拜集运服务)

值得注意的是,使用该服务时,重量结算标准为:空运/海运,体积重量与实际重量取最大值;体积重量计算(体积重)=长宽高(单位cm)/6000;高价值物品建议 ... 於 cuowu.com -

#24.万嘉烟台分公司

万嘉集运物流有限公司拥有由中国交通部批准的无船承运人资质。 ... 目前可承接烟台至韩国和日本集装箱船拼箱直拼服务;并与国外代理联手成功地开辟了韩国和日本到烟台 ... 於 www.worldjaguar.com -

#25.韓國到台灣貨運 - Iceblink

本文整理6 家韓國集運公司的服務內容,列表比較,希望能方便大家找到符合 ... 大家可以算一下行李超重台灣經營團隊專業: 空運,海運,海快服務:普貨、 ... 於 iceblink.it -

#26.三态专线-韩国海运专线 - 晉越集運app

韩国 专线是晉越集運app整合优质的海运资源和末端派送商所开发的一条发往韩国的海运专线服务。头程海运至韩国,末端交由当地优质快递派送。凭借着高性价比的海运服务 ... 於 tc.myhtc.org -

#27.澳洲集運到台灣 - Marestauriedili

美國免稅州加拿大最低稅英國最大outlet澳洲日本韓國馬來西亞代收代運集貨服務, ... Door to Door 就是將你的行李從你澳洲的家送到台灣的家,因為是船運,所以時間上會 ... 於 marestauriedili.it -

#28.ELF一路發集運網、集貨網-大陸、日韓、歐美一條龍集貨集運 ...

若近期有需使用集運服務,可轉寄至深圳站集貨。空運時效為6-8天,海運9-12天。 目前上海尚未公告解封日期,若有最新消息會第一時間更新。 倉租的部分是系統自動計算,可以 ... 於 www.elf.com.tw -

#29.韓國集運船運的情報與評價,FACEBOOK、PTT

在韓國集運船運這個產品中,有3篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅地產小子Propertykids,也在其Facebook貼文中提到, 【全民媒體】航運界堅出事,香港無問題? 於 money.mediatagtw.com -

#30.韩国第一个航运联盟K-Alliance诞生,5家航运公司参与 - 信德海事

船级是表示船舶技术状态的一种指标。在国际航运界,凡注册总吨在100吨以上的海运船舶,必须在某船级社或船舶检验机构监.. 於 www.xindemarinenews.com -

#31.韓國船運到香港 - Ambass

當所有客人嘅貨件集合起來必定超過限額,加上近日韓國海關嚴正執行限制令去打擊囤積行為,敬請各位唔好再喺韓國購買口罩,以免被海關扣留貨件。 到貨啦集運提供韓國集運、 ... 於 www.ambassaran.co -

#32.[韓國生活] 從韓國寄包裹、行李回台灣囉!貨運行V.S. 郵局要選 ...

不知道有沒有人跟我一樣(我猜一定有),回家前行李炸開,這到底是為什麼呢?首先,在韓國買的冬天衣服們、書們,一二三四五六們總而言之, ... 於 dreamerhuan.com -

#33.稳港口、通物流、保供应物流业上市公司全力助企复工复产

泛亚航运作为中远海运下属专业内贸综合服务商,在接到客户的紧急诉求并了解客户的痛点问题后,与青岛集运日照公司、港口、客户多方协同,调配船舶增加临时 ... 於 www.cnfeol.com -

#34.中国-韩国海运/空运淘宝集运运费说明2021/11/5更新

中国-韩国海运/空运淘宝集运运费说明 2021/11/5更新. 违禁品禁运品(包含但不仅限于以下,如有疑问请咨询客服). (1)毒品、酒精、易燃易爆物品、液压灌、管制刀具、 ... 於 www.xingtongjiyun.com -

#35.韩国海运价钱表

韩国 发货日. 海运无固定船期. 可海运商品. 电器,电子类商品,液体,粉类,罐头和一般普通商品. 禁止进口商品. 植物,冷藏类食品,生食,色情类产品和非法产品 ... 於 missaynseoul.com -

#36.上】分享淘寶買傢俱集運方式、便宜海運價格、估算運送時間

淘寶傢俱 集運 #淘寶 海運 #淘寶運費#淘寶 集運 #淘寶便宜 海運 前陣子大家一直詢問的淘寶傢俱 集運 商,終於把影片拍好了!這集影片分為上下兩集,這集會針對淘 ... 於 www.youtube.com -

#37.華星集運| 台灣集運| 韓國集運| 日本集運| 淘寶海運| 淘寶集運| 淘 ...

台灣經營團隊專業: 空運,海運,海快服務:普貨、特貨、官方禁運: 食品、家用電器、液體、電動車、電池、家俱類,機器類,超大尺寸及超重商品, 淘寶集運,韓國集運, ... 於 www.hx856.com -

#38.韓國集運公司 - Jmkno

韓國集運 臺灣首選盡在K2GETHER 快速集運最新消息觀看詳細> 2020 / 12 / 17 重要 ... 如有查詢請緻電: 6604 7501 不派送地區: 電視廣播城,海運,Adidas等等名牌優惠! 於 www.shannkffects.co -

#39.Buyandship 台灣國際代運

跨國代運貨件服務,運費以實重收費,多國倉庫免費合併。操作簡單,由美國、加拿大、英國、日本、韓國、澳洲、義大利、泰國、印尼等地輕鬆代運回台灣。 於 www.buyandship.com.tw -

#40.韓國集運空運- 優惠推薦- 2022年5月| 蝦皮購物台灣

大陸寄貨回台灣服務大陸集運台灣淘寶集運空運海運貨運物流運輸家具集運臺灣特貨集貨服務大陸快遞海快敏感貨集運倉. $1. 已售出15.5萬. 臺中市后里區. 韓國代購|韓國 ... 於 shopee.tw -

#41.台北总公司 - 世邦国际企业集团- -

式邦船务代理成立于一九八八年四月,主要从事一般船务代理( 包含定期及不定期) 、船舶租佣中介、船舶买卖中介与船用品供应业务。 一九九二年五月式邦公司获韩国高丽 ... 於 www.tvlgroups.com -

#42.23家船公司串通涨价长达15年!韩国开出巨额罚单

此外,介入价格串通过程的东南亚集运公司协会也被处以1.65亿韩元(约合13.9万美元)的罚款。 韩国业界人士表示,韩国公平交易委原计划按照这23家海运公司 ... 於 www.sofreight.com -

#43.韓國到香港船運(另外也有空運提供) 簡單物流程序: 1

韓國 到香港船運(另外也有空運提供)簡單物流程序:1,提供給我們貨物資料,給你們入倉號.2,把貨物交到我們仁川指定倉庫.3,每周韓國裝櫃.4,五到七天船運到香港 ... 閱讀更多 ... 於 entry.kragoda.com -

#44.115億韓元?萬海航運涉嫌操縱運價遭韓國公平交易委員會罰款

今年1月,KFTC宣布對在韓國-東南亞進出口航線上共達成120次運費協議的23家集運公司實施制裁,處以962億韓元(約合8085萬美元)的罰款,包括12家韓國集運 ... 於 twgreatdaily.com -

#45.韩国重拳出击,23家船公司被开罚单|运费会下降吗? - 知乎专栏

船公司遭受8085万美元罚款日前,韩国公平交易委员会宣布,对在韩国-东南亚进出口航线上共达成120次运费协议的,12家韩国集运公司和11家海外集运公司实施制裁, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#46.八達國際物流-台灣到韓國,日本,澳大利亞,紐西蘭,馬來西亞,泰國 ...

大陸快遞到台灣 · 台灣快遞到大陸. 國際包裹快遞,寄包裹到國外,全程包辦,一條龍作業,隨時隨地掌握貨件狀況,國際快遞服務、把貨交給我們、您絕對最放心。 於 www.tstar888.com -

#47.Piece Up 美日韓代購代運(@pieceup.hk) • Instagram photos ...

提供美國日本韓國代購及代運服務,新登記會員可免首磅美國運費☺️ ... 韓國空運集運優$19/磅包送 !!! ➡️韓國 · 日本海運下水截5月31號(一),唔係6. 於 www.instagram.com -

#48.簡介- 一站式全球網購及配送集運平台 - DimBuy.com

地區, 空運服務(以確認付款後計算), 船運服務(以確認付款後計算). 台灣, 3-5個工作天到港派送, --. 日本, 4-7個工作天到港派送, --. 韓國, 7-10個工作天到港派送 ... 於 logistics.dimbuy.com -

#49.韓國買爆喼郵寄手信攻略船運8kg最平$204【內附郵寄方法】

韓國 是港人旅行掃貨的好地方。行李超重但又想帶戰利品回港?在韓國郵寄戰利品回港不失為一個好方法。在韓國郵寄戰利品回港,郵寄方式有3種:船 ... 於 topick.hket.com -

#50.首爾轉運代購_韓國芭赫國際 - 人人焦點

韓國 仁川集運平台,韓國芭赫國際,公司擁有多種跨境物流解決方案,豐富的幹線運輸渠道,與多家航空公司、船運公司簽訂有合作協議,包括(國際快遞,郵政 ... 於 ppfocus.com -

#51.7大網購必用集運平合推介運費最平$1磅! - 新假期

海外集運懶人包|記者精選咗7大人氣集運平台,希望幫大家搵出最心水、最抵及最快 ... 疫情最新安排:大部份貨物都改發海運,大約需時4-7個工作天到港 ... 於 www.weekendhk.com -

#52.韓國到香港海運 - 阿里巴巴商務搜索

國際快遞集運包裹到日本韓國泰國台灣敏感超大件海快海運專線物流 · 深圳市更好國際貨運代理有限公司 2年. 回頭率: 33.3%. 廣東深圳市寶安區. 於 tw.1688.com -

#53.涉嫌串通运价!这23家船公司恐再次面临罚款 - 海运圈聚焦

继此前对23家涉嫌操纵东南亚航线运价的集运公司开出罚单之后,韩国公平交易委员会(KFTC)又在调查韩国往来中日航线运价,集运公司恐再次面临天价罚款。 於 www.hyqfocus.com -

#54.運匠集運-大陸日本集運回台灣

運匠集運在台灣集運行列中名列前茅,具有各類運輸模式(空運快遞/海運快遞)提供快速與高品質的運輸感受,並有多元化支付方式及透明軌跡物流貨況,據點有日本-深圳-上海, ... 於 www.newtwyunjiang.com -

#55.從香港海運到韓國| 七海國際

獲取海運到韓國的即時在線報價。被信賴超過25年,我們是海運到韓國您個人行李物品托運&家居生活物品搬家的專家。 於 www.sevenseasworldwide.com -

#56.【最強推薦】13家美國網購集運列表!讓專業的來~把網購商品 ...

共11國(美國、加拿大、英國、義大利、中國、香港、日本、韓國、泰國、印尼、澳洲) ... 美國寄往全世界• 美國台灣雙向國際配送• 台灣寄往全世界、空運、海運、集運. 於 kitastw.com -

#57.韓國集運推薦 - Fytob

韓國集運 – 韓國網購韓劇,韓國綜藝節目,kpop男團女團組合文化娛樂產業,可以說是 ... 橋集運soarsq 推薦碼可填入sulin1798 官網| 粉絲頁淘寶運費下單連結空運、海運順 ... 於 www.defedu.me -

#58.海運到日本

6 天前 — 台灣寄日本快遞貨運,以空運、海運渠道,將物件送至指定地點,門到門 ... 機器類,超大尺寸及超重商品, 淘寶集運,韓國集運,日本集運,台灣集運A君 ... 於 cooplabaraggia.it -

#59.用漁船運貨?!韓國出口商急哭了:集裝箱船都到中國去了

全球集運市場極度缺箱缺船,依賴冷門航線的韓國小型出口商更是“一船難求”,甚至考慮改用漁船來運輸貨物。 據路透社報道,韓國釜山一家年營收200億 ... 於 www.gushiciku.cn -

#60.集运市场分析:地小心气高的韩国集运市场为何成为香饽饽?

集运 市场分析韩国集运市场韩国船运金蚁云. 一、韩国国情:国际地位,国民消费能力. 韩国是一个发达的资本主义国家。 韩国是APEC、世界贸易组织和东亚 ... 於 www.56sys.com -

#61.韓進海運台灣職工前途未卜 - 航港局

1992年12月:成為韓國首家總營銷額超過1萬億韓幣的船運公司。 ... 全球第7大、韓國最大集運公司韓進海運,上月底申請破產保護後,上周獲母公司韓進集團提供1000億韓圜 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#62.没有集装箱船就用渔船运货?韩国出口商真的急坏了 - 九州物流网

全球集运市场极度缺箱缺船,依赖冷门航线的韩国小型出口商更是“一船难求”,甚至考虑改用渔船来运输货物。 於 www.wl890.com -

#63.UCF 華美航運股份有限公司

關於我們 服務介紹 用戶指南 運費試算 貨物追蹤 最新消息 帳務專區 · 中文版 · English. 線上託運. 縱橫日本運輸規劃及費用試算輸入下列資訊即可輕鬆進行運輸規劃. 於 www.ucf.com.tw -

#64.大陸集貨,深圳東莞集貨倉,淘寶集運台灣,大陸台灣集貨倉 ...

太陽集運SUN-BUY.COM專注於臺灣專線,大陸到台灣物流,天貓淘寶集運,臺灣海快,臺灣快遞和倉儲物流,致力打造海外中小網購用戶更加簡單,更加快捷,更省錢的跨境購物體驗. 於 www.sun-buy.com -

#65.關於SITC - 山東海豐航運台灣公司

截止2015年6月30日,公司共運營70艘集裝箱船舶,其中自有集裝箱船舶35艘;經營60條航線,網路覆蓋中國、日本、韓國、臺灣、香港、越南、泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、 ... 於 www.sitcline.com.tw -

#66.17TRACK: 全球物流查询平台

... 捷丹集运 · 捷立国际 · 捷买送 · 捷谱斯国际 · 捷网 · 金开宇国际物流 · 金世达 · 京东国际 · 京广速递 · 玖鼎通 · 凯尔凯 · 凯普 · 跨通达 · 跨越速运 · 快信快包 ... 於 www.17track.net -

#67.台灣到香港集運

龍順集運主營台灣海運、海快、空運、大陸到台灣海運,香港專業集運業務, ... 集運、英國集運、日本集運、台灣集運及韓國集運到港服務,低至$4/半kg。 於 rollinavocat.fr -

#68.愛爾達體育台凱擘

九本草韓國哪裡買. 長髮公主的秘密心得. 大怒. ... 添好运点心专门店深水埗. 南藝大. 南丰. 街坊財爺片尾曲. ... 新中集运怎么样. 南區中學排名. 於 farmaciamontefino.it -

#69.韓國集運-新人首單立減十元-2022年4月|淘寶海外

中國際快遞ems集運到美國DHL轉運零食品到加拿大日本韓國澳洲海運. 63人說“服务员态度好” ... 國際EMS快遞轉運食品到韓國海運專線集運日本敏感貨空運淘寶物流. 於 world.taobao.com -

#70.About Us 關於我們 - SPEX eSHOP 韓國集貨代運網

SPEX eSHOP(華美航運關係企業)以四十多年國際快遞物流專業經驗為後盾,讓您將韓國網站選購的商品,寄至SPEX KR(SPEX eSHOP韓國代收地址),並享有十四天免費集貨倉儲, ... 於 www.spexeshop.com -

#71.世邦海運評價

韓國 體育台. ... 世邦集運有限公司成立,主要營業為包裝及海運承攬運送。 ... 理事長李健發,長期經營兩岸運務,與大陸航運業界關係良好,除早期代理韓國高麗海運外、 ... 於 60plus-zell-aichelberg.de -

#72.順豐速運

如您繼續流覽本網站而未更改流覽器cookie設置,視為同意我們的cookies使用策略。 Cookies政策. 不同意 同意. 於 htm.sf-express.com -

#73.從海盜說海運交通 - Google 圖書結果

並連續多年榮獲"中國貨運業大獎"十佳船公司稱號。【航線】公司目前自營集裝箱船舶已達 30 多艘,並通過與中海集運、中外運集運、寧波遠洋、陽明海運、臺灣正利、臺灣航 ... 於 books.google.com.tw -

#74.樂郵集運| 美國集運| 日本集運| 英國集運| 台灣集運| 加拿大集運 ...

lotpost 樂郵集運提供美國、英國、日本、韓國及台灣網購轉運服務,註冊取得海外倉庫地址安坐家中網上購物,多個自提點遍佈全港九,新用戶註冊送$30運費。 於 www.lotpost.com -

#75.韓國集運倉

臺灣集運-華勝天地華勝天地注重客戶體驗,提供豐富的航空、海運、陸運等多條專線渠道,根據客戶需求,量身打造客戶的專屬物流服務。華勝天地提供大陸到臺灣集運、大陸集運 ... 於 www.singacast.co -

#76.合肥到诺福克海运费-海运时间 - 国际物流

合肥到诺福克海运物流提供合肥到诺福克海运费查询,海运时间,海运价格,报价查询,路线查询等信息。合肥到美国诺福克海运多少钱,要多少天多久能到就 ... 於 inter.chinawutong.com -

#77.用漁船運貨?!韓國出口商急哭了:貨櫃船都到中國去了 - 頭條匯

全球集運市場極度缺箱缺船,依賴冷門航線的韓國小型出口商更是「一船難求」,甚至考慮改用漁船來運輸貨物。據路透社報導,韓國釜山一家年營收200億韓元(約合1760萬 ... 於 min.news -

#78.韓國快遞- 鑫祥順國際物流- 跨境電商物流、大陸兩岸海運

鑫祥順提供韓國快遞、韓國空運、韓國海運、韓國物流、韓國貨運及韓國包稅清關,也有散貨及整櫃服務,歡迎來電洽詢. 於 www.sps-tw.com.tw -

#79.【韓國首爾購物】 韓好運韓國集貨中心 韓國寄送行李到台灣 ...

韓國首爾 寄送行李服務推薦! 其實小菲真的是沒什麼購物慾的人(誰相信XD) 但每次來韓國真的會不小心買到行李超重!!! 雖然提前上網加購行李公斤數也不是 ... 於 masaharuwu.pixnet.net -

#80.韓國14家船公司欲聯手組建韓國海運聯盟“KSP”

韓國海運 業14家集裝箱航運公司決定成立韓國海運聯盟(Korea Shipping ... 據韓國媒體報導,韓國政府和韓國14家集運公司計劃在8月8日簽訂KSP諒解備忘錄 ... 於 hotservice.com.tw -

#81.鴻海國際運通有限公司

中國, 韓國, 日本. 2022-05-01. 海運. 海運快遞. 空運. 空運快遞. 2022-04-30. 海運. 海運快遞. 空運. 空運快遞. 2022-04-29. 海運. 海運快遞. 空運. 空運快遞 ... 於 honhaicargo.campus-studio.com -

#82.美日韓集運時效 - HiClicks 海克力斯

代運方式. 目前海克力斯HiClicks主要提供空運的集貨方式,日本和韓國另外提供海運的集貨方式,全程採常溫運輸與配送。 包裹入庫時效 當您寄送至倉庫的包裹已經顯示配送 ... 於 www.hiclicksglobal.com -

#83.【抗击疫情央企行动】中远海运多措并举保产业链畅通助力企业 ...

同时,所属集运、物流企业积极通过“陆改水”“陆改铁”等方式,打通运输堵点,缓解公路运输紧张的问题,为企业运输解忧纾困。近几周以来,中远海运长三角 ... 於 news.sina.com.cn -

#84.韓國到台灣貨運

本文整理6 家韓國集運公司的服務內容,列表比較,希望能方便大家找到符合 ... 大家可以算一下行李超重台灣經營團隊專業: 空運,海運,海快服務:普貨、 ... 於 cfe-cgc-stmicro-rousset.fr -

#85.韓國海運到台灣要多久 :: 百貨業者資訊

百貨業者資訊,韓國海運不見,韓國海運到台灣價錢,韓國ems疫情台灣,韓國寄台灣2020,韓國海運集運,韓國海運公司,韓國寄貨到台灣多久,韓國寄台灣疫情. 於 ds.iwiki.tw -

#86.韓國海運到台灣時間

不含清關時間/ 清關需要一個禮拜左右/ 清關之後物流會直接連絡您韓國集運推薦!3分鐘教學祕笈輕鬆學會如何集運到臺灣. 包裹入庫時效: 海運包裹登入 ... 於 brunnersbsplus.ch -

#87.Buyandship 國際網購轉運(香港)

海外轉運貨件服務,運費以實重收費,多國倉庫免費合併。由美國、加拿大、英國、日本、韓國、台灣、中國、澳洲、意大利、泰國、印尼等地運送貨件到香港。 於 www.buyandship.today -

#88.Sender360 – 閃得360

韓台空/海運服務. 親民價格,安全服務! 韓國代購服務. 線上代購0%手續費! 最新通知. N E W S ... 11 月17 日船班延期通知. 查看更多消息. 閃得360 貨倉位置. 韓國倉 ... 於 www.sender360.com -

#89.日本、南韓 - Panda-萬達國際物流-全球物流專業團隊

海運 出口各航線介紹—[日本、南韓] ... 基隆、台中、高雄每週固定開櫃到日本、韓國主要各大港口. 2. 運費低廉且服務人員都受過最專業的訓練,一定能給予您最親切的 ... 於 www.pandalog.com -

#90.航运界- 航运信息·数据·咨询平台

近日,韩国造船企业与卡塔尔能源公司(QatarEnergy)再次就系列LNG运输船价格展开激烈谈判。 ... 外运集运重磅加推,南通-日本出口集拼! 2022-04-29. 於 www.ship.sh -

#91.多寶集運

多寶集運(www.manybo.com) 提供淘寶、京東商城、拼多多等不同網站的集運服務。 於 h5.manybo.com -

#92.韓國寄香港| 1分鐘寄快遞| 熱門話題| FreightAmigo

STEP 3 · 香港寄韓國– 1分鐘寄快遞 · 海運指數上漲6.84%,全球集運市場再現「一船難求一箱難求」. 於 www.freightamigo.com -

#93.【韓國gmarket >香港- 集運格價網】|只需十秒|計算+比較全 ...

除了Gmarket,近年亦多了不少,喜愛韓國潮流文化的朋友,會光顧韓國本土的特色 ... 如遇上一些韓國網店,不設直運到香港或運費相對較昂貴,可選擇提供韓國集運的公司。 於 www.beefreight.com -

#94.收費一覽- 韓國 - SCS eC

韓國 至香港集運收費,基本收費每公斤HK$40. 荔枝角站自取服務中心. 免額外派件費. SCS工商派送. 首10公斤,派件費為每公斤HK$18 續重每公斤加收HK$1. 智能櫃提取 ... 於 buy.scsexpress.com -

#95.淘寶買家具好簡單!淘寶官方海運到台灣教學,網購菜鳥一次就會

淘寶新手4ni?除集運外,想買家具等大型物品,要用淘寶海運到台灣才最省錢哦!幫各位網購小資族整理了淘寶海運教學,包括海運限制、流程與使用注意事項等, ... 於 www.shopback.com.tw -

#96.《海克力斯》空運海運並行的日本韓國代運集運推薦 - 吉爾零 ...

有很多學員來詢問日韓的集運物流推薦,今天就要介紹一間操作介面簡單、價格也合理的《海克力斯》代運集運公司,幫助日韓代購新手快速上路。海克力斯是 ... 於 jillfly.co -

#97.韓國最大海運公司破產面臨全球扣船危機- BBC News 中文

旗下擁有七十多艘船隻、韓國船隊規模最大的韓進海運宣佈破產,港口碼頭等債權人紛紛採取行動要求扣押船隻。 於 www.bbc.com -

#98.涉嫌串通运价!这23家船公司恐再次面临罚款 - 物流+网

涉嫌串通运价!这23家船公司恐再次面临罚款,继此前对23家涉嫌操纵东南亚航线运价的集运公司开出罚单之后,韩国公平交易委员会(KFTC)又在调查韩国 ... 於 www.wuliujia2018.com