高經濟果樹的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BerndBrunner寫的 馴果記:從諸神的花園、人間的天堂、大眾的果物到現代超市蔬果區,果園改造土地、誘發哲思、觸動感官的千萬年故事 和戴夫.古爾森的 寂靜的地球:工業化、人口爆炸與氣候變遷,昆蟲消失如何瓦解人類社會?都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臉譜 和臺灣商務所出版 。

中華大學 建築與都市計畫學系 陳湘媛所指導 賴楹仁的 利用民俗植物進行環境復育之適性研究 -以五峰鄉和平部落為例 (2019),提出高經濟果樹關鍵因素是什麼,來自於原住民聚落、民俗植物、地景復育、邊坡穩定、抗沖蝕能力。

而第二篇論文國立中興大學 森林學系 李久先所指導 林宜枝的 國有租地造林實務問題之研究-以南投林區為例 (1999),提出因為有 租地造林的重點而找出了 高經濟果樹的解答。

馴果記:從諸神的花園、人間的天堂、大眾的果物到現代超市蔬果區,果園改造土地、誘發哲思、觸動感官的千萬年故事

為了解決高經濟果樹 的問題,作者BerndBrunner 這樣論述:

世界就是一座果園,第一部深入果園文化核心的動人之作 收錄逾100幅精采圖片,穿越大地和時間,尋覓果實的記憶 ――― 從植物學、人類學到文化史,從古希臘羅馬、中世紀修道院到當代工業化生產,從歷史的黎明到未來回歸野性 在生與死、和平與戰爭、藝術與神話、科學與宗教之間,踏查水果和人類的共演化! ★椰棗、梨、蘋果、柑橘、櫻桃如何躍上人類舞台,占有一席之地? ★果園何以成為崇拜和休憩之所、化身藝術家和作家的靈感來源? ★人類怎麼依照自己的欲望塑造和扭曲大自然,讓水果失去了野性? ★果園如何為人類帶來食物,也改變了地景? ★水果栽培怎樣歷經黑暗時代、輝煌時期,邁向更自然和諧的創新? ▌本書書

衣和書腰特選聯美紙業「義大利環保水果紙」印製 本紙張原料中使用了高達15%處理過後的有機殘留物來取代造紙所需使用到的原生漿。原料包含了柑橘、葡萄、櫻桃、薰衣草、玉米、橄欖、咖啡豆、奇異果、榛果、杏仁等。這些天然的原物料殘留物都是在進入到垃圾填埋場前便被回收,進而處理過後用來生產出獨—無二的水果紙。 ▌重返歷史深處被遺忘的果園,16段馴化水果的時間旅行 「人在遷徙的時候,不僅會帶著他的鳥、四足動物、昆蟲、蔬菜和他的劍,也會帶著他的果園。」――梭羅 綜觀歷史,果園滋養了人類的身體與靈魂:它們是崇拜和休憩的場所,是藝術家和作家的靈感來源,也是人們聚會的地方。在這本精采的著作中,獲獎作家貝恩德

・布倫納將令人喚起記憶的圖畫與出色的散文交織在一起,他所展現出的果園歷史,就是千年來人類如何按照自己的欲望塑造自然的故事。 本書追溯果園的歷史,嘗試更了解果樹與人類的共演化。無論是人類或果園,都因為這個共同參與的進程而改變。除了樹木和果實本身,人類也與果園生長的土地密切相連,他們不僅在那裡種植、灌溉和收穫,也在那裡交談、生活與享受。 也許,我們可以把果園看作是一個舞台,在這裡,果樹和它們的照護者之間,上演著一齣非常特異的戲劇。以這種方式來看,果園邀請我們欣賞果實在動物、人和其他植物的陪伴下生長與成熟的複雜壯觀景象。 最早的果園可能是椰棗樹錯落其間的綠洲,沙漠遊牧民族在此歇腳。在亞馬遜地區

,原住民在歐洲人拓殖美洲之前的幾個世紀,就已經維持著散布在叢林裡的馬賽克形式花園。而在東方和西方,現代水果種植已發展了數千年之久。隨著人口擴張,果樹從富人和修道院的蒼鬱花園擴展到田野和路邊,為飢餓的人們提供食物的同時,也改變了地景。然而,果樹不僅僅是生產水果而已,它們也為偉大的藝術家帶來靈感啟發。 這部引人入勝的果園文化暨科學史穿越時空,為人類與果實、土地、自然的關係提供了非凡的全景式敘事。水果是樹木提供的慷慨獻禮,當然對人類來說,也得到了這份贈禮。 ▌對本書的讚譽 大衛・喬治・哈思克(David George Haskell) ∣ 《森林祕境》(The Forest Unseen)作者

一段優美的探索,訴說樹木、果實與人類之間賦予生命的密切關係。布倫納是一位精明的嚮導,帶領我們了解果園與人類文化之間迷人的相互關係。 海倫娜・阿特利(Helena Attlee)∣《行走的檸檬》(The Land Where Lemons Grow)作者 這本書結合了美妙的插圖與文化史、植物學、人類學和個人軼事,任何對果園起源與它們結出的果實好奇的人,都會感到著迷與喜悅。 萊夫・伯斯威頓(Leif Bersweden)∣《蘭花獵人》(The Orchid Hunter)作者 從美國的釀酒蘋果園到地中海的柑橘樹林,這部插圖精美的著作是對果樹世界的迷人洞察。布倫納流暢生動的文筆提醒我們,果園的

魅力遠不止於它的果實。 吉娜・雷・拉切娃(Gina Rae La Cerva)∣《野生盛宴》(Feasting Wild)作者 本書充滿迷人的歷史、植物學與文化資訊,絢麗的圖片令人心蕩神移。閱讀這本書就像造訪世界各地最迷人的果園。實為樂事! 布萊恩・費根(Brian Fagan)∣《漁的大歷史》(Fishing)作者 一趟穿越果園和植物奇觀世界的迷人旅程。圖文並茂,富含感染力與文化熱情。任何人,哪怕是園藝新手,都會珍惜這本迷人的書。 札克・聖喬治(Zach St. George)∣《樹的旅程》(The Journeys of Trees)作者 貝恩德・布倫納在這本文筆簡潔、圖文並茂的書中

表示,水果早在人類歷史之初就已經存在,而且從那時起就一直陪伴著我們──在出生與死亡、和平與戰爭、藝術與神話、科學與宗教之中。 艾莉卡・吉絲(Erica Gies)∣ 環境記者 本書的迷人故事,配上華麗的歷史藝術,是我們今天可以模仿的有力栽培課程──為了永續發展、新鮮滋味,以及享用自家種植的桃子或橄欖的樂趣。 安德里・賽恩・馬納松(Andri Snær Magnason)∣《光陰之盒》(Tímakistan)作者 以詩意的眼光審視地球果實的深厚歷史、人類塑造它們的方式,以及它們又如何塑造我們。 奈絲卡・菲佛(Nezka Pfeifer)∣ 博物館策展人、密蘇里植物園史蒂芬與薩克斯博物館(S

tephen and Sachs Museum, Missouri Botanical Garden) 貝恩德・布倫納的這本書講述了一段穿越不同地域與時間的美妙旅程,闡明深刻且曲折的歷史,讓我們了解人類如何利用水果,以及如何運用它們的甜味和歡愉來滿足味覺! 克里斯蒂安・施瓦格爾(Christian Schwägerl)∣ 獲獎環境記者、《人類世》(Anthropocene)作者 貝恩德・布倫納這本精采的著作讓我們大開眼界,了解到果園是一種自然與文化共存的生活方式。我現在夢想著世界是一個充滿生命力的巨大果園。 《自然史雜誌》(Natural History Magazine) 想像一下探索一

座伊甸園,從一棵樹上摘櫻桃,從另一棵樹上摘蘋果,從第三棵樹上摘橙。自然作家布倫納創作了一部充滿藝術氣息的著作,喚起了這樣的豐饒,滿足心智與感官。 《出版者週刊》(Publishers Weekly) 〔一部〕充滿事實的論著……布倫納依循時序,從野生的起源和諸神的花園,談到今日的工業化農場,在那裡,經濟和消費者需求使得水果的品種與風味減少,轉而追求更大的尺寸和保存期限。論述過程中,他傳播了大量關於栽培和文化的知識。

高經濟果樹進入發燒排行的影片

沒來新疆之前,我們以為新疆只有沙漠和駱駝,對這裡充滿疑惑,來了以後才知道,這裡是多麼富饒和自在。比廣東某些經濟重鎮沿海港口的愜意指數高多了⋯

#散步#

早上從住的地方步行至三公里外的卡贊其,

沿途拍了一些碎片。

#瓜果花香#

路面乾淨整潔,滿眼綠色,花朵種類繁多,隨風搖曳,蘋果樹植在路邊,成熟的果子垂下來,青色的紅色的大的小的,品種參差不齊,不打農藥,天然生長,摘下來擦擦就能吃。

環衛工人和水果攤販在陰涼處閒聊,

行人步速拖沓,時光都比他們要快⋯

走累了的人坐在長椅上看跳躍的雀鳥從地面飛上房檐。這裡的人很愛腳踏車,短短一小時路程我看到了三個新疆小孩站騎著座墊很高的成人腳踏車呼嘯而過⋯

#市井氣#

蔬菜鋪、饢鋪、裁縫店、理髮店、雜貨店、地毯家具店、蛋糕店、馬奶子店、羊腿子店⋯

維族、蒙古族、哈薩克族、東襄族、漢族⋯在這裡和睦相處,共同經營和建設這片潛力無窮的土地。

#養老#

買酸奶遇到一位新疆叔叔,他漢語很好,年輕的時候在廣東開廠子做生意,如今退休回家養老,他說:「新疆就是嘛,來了不想走。」

————

bgm:Here tonight

已購版權©️

date:2019.08.05

利用民俗植物進行環境復育之適性研究 -以五峰鄉和平部落為例

為了解決高經濟果樹 的問題,作者賴楹仁 這樣論述:

台灣原民部落所面臨的危機大部分都相同,隨著經濟發展與產業變遷,部落的文化、環境、產業皆面臨衝擊,為了經濟需求而砍伐原始森林改植高山農作物,因此常導致部落山區邊坡崩塌、道路毀壞。五峰鄉和平部落是以泰雅族為主的原住民聚落,部落擁有豐富的自然與人文資源。地理區位分布在400~1000公尺之間,屬中海拔地區,植被之分布屬亞熱帶闊葉林臨界與暖溫帶闊葉林之間,部落有許多原住民生活中常使用的民俗植栽,都是部落老祖先的生存智慧。近年因高經濟果樹的栽植,和平部落裡也有許多原始林地被高經濟果樹取代,以致境內常發生邊坡崩塌的災情。基於台灣原住民特殊的歷史背景,在文化、生活、風俗民情上對於植物常有與漢族不同的使用方

式,本實驗研究乃針對五峰鄉和平部落日常生活中所應用之植物,以訪談、觀察和實地調查的方式,記錄其種類,嘗試找出適合生態復育、文化傳承與防災三個面向的邊坡固土植栽,從中挑選出四種植栽進行實驗觀察比較,分別為楓香、樟樹、杜英與光蠟樹。實驗期間紀錄各時期實驗植栽之株高、離地10 cm直徑,於實驗結束後進行株高、直徑分析,並採集側根進行根長與生物量之分析比較,亦於植栽區採集土壤進行粒徑分析。研究實驗結果發現,楓香在側根的扎根與機械支撐上高於其他植栽,光蠟樹則在鬚根生物量的比例高於楓香與杜英,有利於其植株水分與養分的汲取。本研究因實驗場地限制,無法將植株挖取後測試各種植栽之固土定砂能力,僅能以側根長度與生

物量做比較,並從坡面觀察沖蝕情形,未來應爭取更大的實驗場域與設備,以便精確比較各種植栽的抗沖蝕能力。

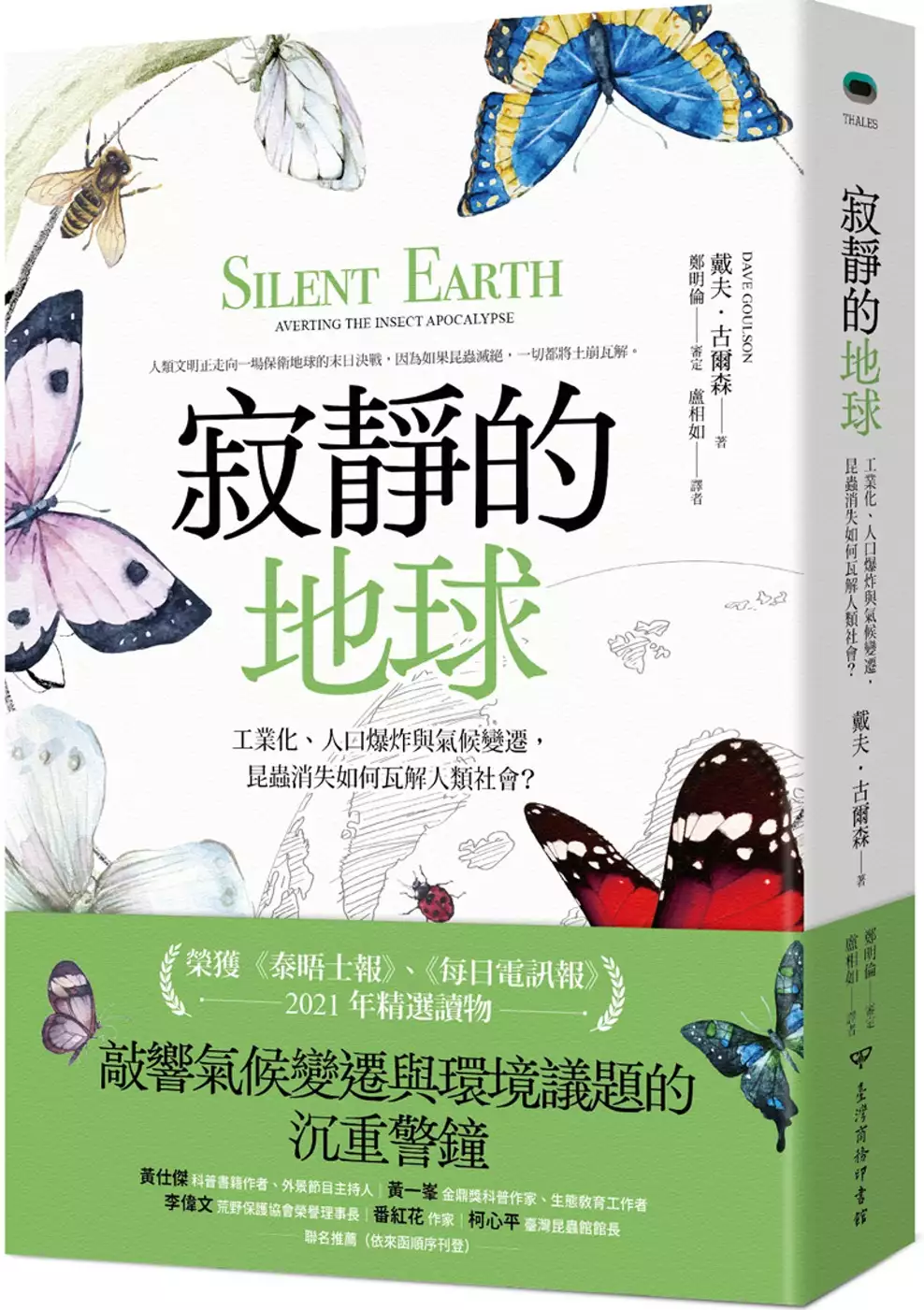

寂靜的地球:工業化、人口爆炸與氣候變遷,昆蟲消失如何瓦解人類社會?

為了解決高經濟果樹 的問題,作者戴夫.古爾森 這樣論述:

榮獲《泰晤士報》和《每日電訊報》二○二一年精選讀物 敲響氣候變遷與環境議題的響亮警鐘 「人類正走向一場環保的末日決戰,如果昆蟲滅絕,一切都將土崩瓦解。」──戴夫.古爾森 六十年前,《寂靜的春天》出版,成為促成全球禁用DDT的曠日鉅作,這場人類環保史上最大的一場勝利,卻帶來往後長年的悲劇──當科學家們認為勝利已定,誰能想像接下來幾十年新問世的殺蟲劑帶來的問題,又有多麼龐大? 一九八八年,由一群昆蟲學家組成的德國克里菲德業餘昆蟲學會(Krefeld Society),不斷監視著六十三個自然保留區中的昆蟲體重,並在二○一五年將資料委由戴夫.古爾森分析。結果,戴夫.古爾森非常驚

恐的發現,在這二十七年中,昆蟲數量減少了76%──在二○一五年的夏天甚至高達82%,而這僅僅限於昆蟲學會監視的自然保護區。 昆蟲的消逝,勢必帶來人類的滅絕 人類社會,比你我想像的還更依賴昆蟲 昆蟲雖然在人類社會時常引發厭惡或排斥的聲浪,但實際上人類社會處處都需要仰賴昆蟲:在人類栽種馴化的一百一十三種作物中,有高達八十三種必須仰賴昆蟲授粉,昆蟲成為延續人類糧食生產的重要命脈;昆蟲作為食物鏈最底層,成為維持生態多樣性的最基礎群體;在防治害蟲上,昆蟲作為天生的競爭者,可以免去殺蟲劑帶來的無差別傷害;而在生態分解上,儘管化學藥劑占了重要角色,但人類社會至今仍仰賴昆蟲在土壤、廚餘、糞

便中發揮其用。 然而,當昆蟲生態豐富的野生動物棲息地,如乾草場、沼澤地、石楠地和熱帶雨林,已經遭推土機剷平、焚燒,或因犁地而被大規模破壞;當無差別使用殺蟲劑成為了常態,昆蟲減少所帶來的影響將會愈來愈明顯──在某些果園,昆蟲消失,農民被迫以人工授粉,導致了糧食生產量大幅減少;蜂巢崩潰綜合症造成蜜蜂數量銳減,造成果園農園的歉收。當昆蟲消失的未來近在眼前,誰能想像當昆蟲紛紛消失後,地球生態將快速瓦解、氣候變遷與土壤侵蝕將更為嚴重?當雨林與森林缺乏昆蟲授粉、缺乏營養的土壤,使得凝聚森林的輕薄土層破碎瓦解,溫室氣體從土壤湧出的未來將勢不可擋──而這一切,都將使地球能養活的人口數量急劇下降。

二○三○年,氣候難民將擠滿世界各大城鎮 二○四○年,世界主要糧食供應將快速瓦解 拯救昆蟲,是挽回這一切的關鍵! 儘管昆蟲消失已成定局,但至今地球上仍有不少昆蟲與物種並未瓦解,起而行動,永遠不會嫌時間太晚!戴夫.古爾森從挽救昆蟲的角度切入,結合了氣候變化與生物多樣性減少之間的聯繫,揭露了昆蟲數量下跌帶來的災難,並分析對地球與人類的有害影響。對戴夫.古爾森而言,挽回這一切並沒有人類想像的困難──一切只在於人類在不在意,因為拯救昆蟲的一切行動,都是為了拯救人類。 聯名推薦(依來函順序刊登) 黃仕傑/科普作家、節目主持人 黃一峯/金鼎獎科普作家、生態教育工作者

李偉文/荒野保護協會榮譽理事長 番紅花/作家 柯心平/臺灣昆蟲館館長 這是一本關於「好事」的書:昆蟲默默地為生態系做的「好事」、人類肆無忌憚地對地球幹的「好事」、科學家如何「好(ㄏㄠˋ)事」地研究這些「好事」,以及每個人為了自己和子孫都該盡力達成的「好事」。──鄭明倫/審定者、美國堪薩斯大學生態暨演化生物學系博士 「昆蟲需要你的幫助?」這句話聽起來似乎有點矛盾,甚至許多人可能覺得討人厭的昆蟲消失最好。但你可能沒有意識到昆蟲消失後的問題,單就人們喜愛的水果來說,如果昆蟲消失了,沒有牠們幫忙,果樹也無法結果,這只是一個簡單的例子。這本書從昆蟲的世界出發,以各種故事闡述牠們的

重要性以及面臨的威脅,希望在未來,我們還能和昆蟲和平共處,並攜手合作打造一個舒適而豐美的生活圈。──黃一峯/金鼎獎科普作家、生態教育工作者 六十年前瑞秋卡森的《寂靜的春天》開啟了人們重視化學殺蟲劑對生態的危害,希望這本《寂靜的地球》能讓人們擔負起對未來所有生命該有的責任。在自然活動中常玩的生態遊戲有一種相當受歡迎的「生命之網」,織起生命之網的,並不是人類,我們只是網上一股絲線,但由於我們濫伐雨林或滅絕了物種,而讓這張網產生破洞,我們也身受其害,因為各種生命之間是環環相扣的。──李偉文/荒野保護協會榮譽理事長

國有租地造林實務問題之研究-以南投林區為例

為了解決高經濟果樹 的問題,作者林宜枝 這樣論述:

本省租地造林制度自民國40年來執行已有一段時間,租地造林可視為廣義的私有林,其在經濟林中佔有相當重要的地位,然該制度在目前仍有許多爭議,因此有深入研究之需要。本研究利用問卷分析的方法,以南投林區之租地造林為例,對租地造林經營、經營者態度認知、南投地區租地之管理現況及租地造林政策做分析,探討目前租地形成的問題、影響因素及造成的結果,以提供相關單位參考。 由本研究所得之結果與建議可歸納如下: 1. 租地造林承租人由於投入大量資金及勞力,在短期內無法回收,對無法預見將來的收成而產生不安,造成營林意願不高,形成高經濟果樹、檳榔、高冷蔬菜、山葵等不當種植農作物的

違規行為,超限利用土地,為目前主要的租地造林問題之一。 2. 租地承租人為了生計種植違規作物,常造成無法換約,形成不定期租賃契約。因而引發的相關林政問題,將是未來探討的重點,而加強巡視護管工作,將可防範違法及違約的情形發生。 3. 為加強輔導林農造林技術,應不定時舉辦承辦人業務講習,使業務承辦員能隨時吸收新知。 4. 為達到森林公益功能之目標,保障林農投資利潤,對租地造林分收率,應隨社會環境變遷,做適度的調整配合。 5. 增加造林資金、降低貸款限制、設立林業保險制度及實施各種獎助措施,以提高承租造林人的造林意願,並

輔導林農成立林產運銷班,建立良好林產管銷制度,降低生產成本,將是未來租地造林的重點。 6. 為提高林農生產所得,在緩坡區(30%以下) 可考慮租地放領或允許混農林經營,以促進林地合理利用,且每戶租地造林面積之生產規模小,有必要將經營面積加以整合擴大。 7. 日本分收造林及分收育林其技術、管理及法規層面上,都可做為台灣租地造林政策的參考與借鏡,以落實公共財性質之森林資源經營。