麻豆碗粿一條街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦呂俊男,蔡依迪寫的 大廚教你做台灣小吃:101道全台經典特色美食,在家複製美味上桌! 和王浩一的 旅食小鎮:帶雙筷子,在台灣漫行慢食(下冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日日幸福 和有鹿文化所出版 。

世新大學 企業管理研究所(含碩專班) 王美雅所指導 吳振維的 評估地方創生的可行性-地方資源吸引力量表之建構 (2021),提出麻豆碗粿一條街關鍵因素是什麼,來自於地方創生、量表發展、地方資源吸引力、觀光吸引力。

而第二篇論文國立高雄餐旅大學 台灣飲食文化產業研究所 潘江東所指導 謝天欣的 碗粿在麻豆地區發展歷程探研 (2015),提出因為有 米食文化、麻豆、碗粿、地方認同的重點而找出了 麻豆碗粿一條街的解答。

大廚教你做台灣小吃:101道全台經典特色美食,在家複製美味上桌!

為了解決麻豆碗粿一條街 的問題,作者呂俊男,蔡依迪 這樣論述:

超人氣台灣小吃一網打盡,從南到北、從東到西,收錄各式麵飯、羹湯、鹹點、冰品、飲料、甜食。品項琳瑯滿目,包含宜蘭卜肉、淡水阿給、彰化肉圓、擔仔麵、滷肉飯、白糖粿、地瓜球、大腸包小腸、蚵嗲、潤餅捲、排骨酥湯、薑母鴨、沙茶魷魚羹、珍珠奶茶、涼圓、豆花、芋包芋,一本書吃遍台灣101道特色美味。 大廚親授各種沾醬、紅蔥酥、蒜頭酥、純豬油、風味高湯,讓你一次學會小吃的精髓,做出最道地的美味;並站在初學者角度教學,Step by Step步驟圖1600張完整記錄烹調過程,免出門、免排隊,在家就能輕鬆做出正港台灣好味道! ★新舊美味傳承、異國風味融合,讓小吃更多樣化!

為什麼稱「小吃」呢?小吃在台灣早期也是「點心」,屬於份量不多、價格便宜,並且是當地的盛產食材加以烹調而成,所以形成「地方特色小吃」,也因為味道家常,所以嘗起來特別熟悉與動人。後來商人逐漸往廟口、夜市發展,其品項琳瑯滿目,甚至隨著飲食多元化,異國餐廳紛紛進駐,在新舊美味傳承、異國風味融合,讓小吃更多樣化,連外國觀光客來台灣遊玩,也都指名一定要品嘗幾道小吃,才不虛此行。 ★成敗重點提醒,輕鬆複製小吃美味! 本書由長期深耕台菜與小吃的兩位主廚合作,以實務和教學經驗書寫,原汁原味配方、利用家庭器具烹調,並採Step by Step步驟圖記錄烹調細節,與烹調火候、成敗重點提醒

,甚至傳授大腸包小腸的糯米腸、香腸灌製法,讓大家輕鬆複製市面上小吃的美味。 書中101道食譜,分為七大單元「各地經典好味」、「飽足主食麵飯」、「吃巧甜鹹點心」、「暖心暖胃羹湯」、「消暑飲料冰品」、「嘗鮮創意小吃」、「醬汁高湯餡料」,包含:宜蘭卜肉、淡水阿給、彰化肉圓、擔仔麵、滷肉飯、牛肉麵、白糖粿、地瓜球、大腸包小腸、蚵嗲、潤餅捲、排骨酥湯、薑母鴨、沙茶魷魚羹、珍珠奶茶、涼圓、豆花、芋包芋、醬爆豬排等;以及小吃的靈魂沾醬、紅蔥酥、蒜頭酥、純豬油、基礎高湯全部一次學會,讓大家不必出門就能享用安心的小吃! ◎特色1:超人氣台灣小吃一網打盡 從南到北、從東到西一網打盡

所有在地美味,共101道,包含:淡水阿給、彰化肉圓、擔仔麵、滷肉飯、蚵仔麵線、炒米粉、拔絲地瓜、胡椒餅、大腸包小腸、臭豆腐、四神湯、薑母鴨、沙茶魷魚羹、木瓜牛奶、黑糖粉粿、雞翅包飯、醬爆豬排等,應有盡有,千萬別錯過。 ◎特色2:小吃美味的祕密武器 增加香氣的紅蔥酥、蒜頭酥、豬油可以自己做,還有許多實用沾醬、高湯,靈活運用於適合的料理,只要全部學會,你也有機會成為小吃大廚。 ◎特色3:烹調過程Step by Step步驟圖1600張 每道食譜皆標示適合食用的人數,以及透過Step by Step步驟圖詳實記錄烹調過程與重點,保證看圖就能完成道地美味小吃。 ◎

特色4:小吃基本功樣樣通 教你挑選調味料與應用、判斷油溫、認識火候、計量單位換算等,廚藝更上一層樓。 ◎特色5:耐人尋味小吃典故真有趣 除了學習製作台灣小吃之外,主廚也要說明小吃的命名由來與自古相傳的故事,讓大家越吃越有味、越吃越開心。 ◎特色6:附食材與相關料理索引 附食材與相關料理索引,閱讀容易、貼心超實用,讓大家一目瞭然,立刻找到想要學習的各式小吃,並且不會浪費任何食材。 各界肯定推薦 宜蘭渡小月餐廳董事長暨研發行政主廚 陳兆麟 國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授 陳嘉謨 中式點心專家 陳麒文 正修科技大學餐飲管理系副教授 劉文得

(以上依姓氏筆畫順序排列)

評估地方創生的可行性-地方資源吸引力量表之建構

為了解決麻豆碗粿一條街 的問題,作者吳振維 這樣論述:

台灣近年來面臨人口外移、減少、高齡與少子化,人口過度集中於大都市,鄉村發展嚴重失衡,使得當地地方產業經濟蕭條,因此政府將2019訂為「地方創生」(Regional Revitalization)元年,其目的是為了振興地方經濟,利用地方資源特色吸引遊客來訪,以提升地方產業競爭力並推動當地文化產業,進而提升地方總體的經濟效益。過去鮮少有研究探討如何衡量地方創生所需的地方關鍵資源,本研究以觀光吸引力的角度切入,透過相關的文獻及個案,建構發展地方資源吸引力量表初步題項,其次本研究以新竹關西地區進行預試,之後在苗栗南庄地區發放正式問卷,透過兩次樣本資料分析檢驗量表題項的信效度,並以觀光吸引力量表衡量該

量表之效標關聯效度。 本研究結論包括以下幾點:一、地方資源吸引力量表總共分為五大構面,分別為「自然景觀與節慶資源」、「民族文化資源」、「歷史背景資源」、「宗教與傳說故事資源」、「地方物產資源」,本量表保留18題;二、地方資源吸引力量表可以良好的預測觀光吸引力;三、調查發現,苗栗南庄地區最具吸引力的構面為「自然與節慶資源」、「歷史背景資源」。

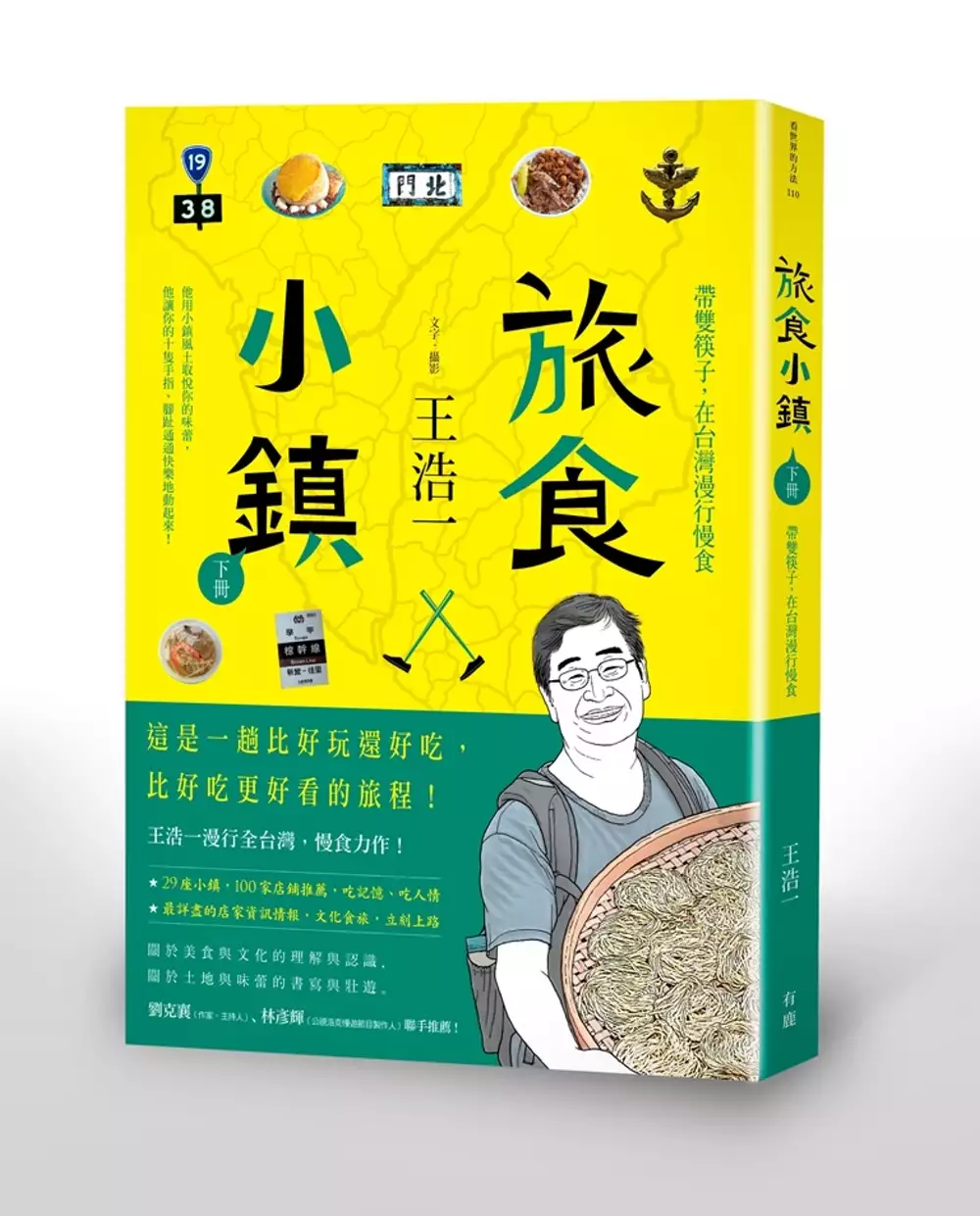

旅食小鎮:帶雙筷子,在台灣漫行慢食(下冊)

為了解決麻豆碗粿一條街 的問題,作者王浩一 這樣論述:

這是一趟比好玩還好吃,比好吃更好看的旅程! ★王浩一繼《小吃研究所》後,漫行全台灣,慢食力作! ★29座小鎮,100家店鋪推薦,吃記憶,吃人情 ★最詳盡的店家資訊情報,文化食旅,立刻上路 「我閱讀台灣小鎮方式是不同的、有趣的也是幸福的,走在美食足跡上,探索台灣的食物歷史與美食文化……我以為,食物文化的層層疊疊與改變過去、創新未來,這件民生大事需要被記錄。」—王浩一 他記錄山丘、河流、平原與人的流動,不同美食像繽紛的花開; 他用小鎮風土取悅味蕾,讓十隻手指、腳趾通通快樂地動起來! 王浩一繼暢銷作品《小吃研究所》後,對台灣食物文化的起源與過程,有了更進一步的

追尋。他走出府城,行遍全台,像是一張張打開島嶼的複寫紙,從而找出不為人知的文化痕跡。美食故事失佚的,尋找出來;美食傳說不詳的,挖掘出來;美食典故混亂的,爬梳出來。他用味蕾來閱讀台灣小鎮,用筷子書寫與壯遊,並彩繪出土地的豐富層次。 ◆王浩一旅食小鎮精選 【吃過古早味的涼麵「豆芽麵」?】 所謂「豆芽麵」,至今依然常見於嘉義縣與台南市交界的八掌溪南北岸各個小鎮,可以稱之「古早味的涼麵」,這是日治時期這個區域的辛苦蔗農之「非正餐的體力增補麵食」,下水煮熟放涼的黃麵,加了些爽脆的豆芽菜,最後淋上肉臊滷汁,即成。西螺小鎮的「豆芽麵」與八掌溪流域的豆芽麵有地域差異,算是「遠房親戚」吧!

【「椪皮」「爆皮」「蹦蹦皮」,備受女性期待】 椪皮麵是民雄在地名產。所謂「椪皮」就是豬皮,先民惜物,捨不得丟棄,將其油炸料理,因為曬乾的豬皮炸過後會膨脹,所以稱之「椪皮」(員林人稱「爆皮」,西螺人稱「蹦蹦皮」)。一般人得知「椪皮」就是炸豬皮,總以為口感肯定油膩,不知入口後,卻是清爽滋味。不過,現代女生卻知道豬皮含有豐富膠原蛋,也對「椪皮」美食有了新期待。 【百年前,先民流行吃這一味】 話說有一小黑斑的「米豆」,別稱飯豆、蛋白豆。它不是台灣原生種,約是乾隆時期引進台灣。鹽水在地美食「豆簽麵條」的做法,則源自泉州安溪,隨著先民也引進了製作技術,通常豆簽做成的麵條,要比一般的麵條稍短

且薄,是屬於蛋白質較高的麵條,口感軟而不爛,相當特別。百年前,台灣許多小鎮曾經風行過,目前卻是瀕臨消失的美味。 【像是披薩的黃金煎餃?】 看到鄰桌的一大盤「黃金煎餃」,終於見識了什麼是「玉餃」,就是用蛋液一口氣包覆二十顆水餃的重量級「像是披薩的黃金煎餃」。店家現點現煎,當圓形煎鍋上的煎餃快起鍋前,加入大量蛋汁,加熱後,蛋汁跟煎餃底部就會連成一片,微焦,起鍋。為了這一道「玉餃」美食,我怎能不「旅食關廟」? 【加九層塔牛肉湯vs.加嫩薑絲牛肉湯】 牛肉湯端上桌,咦?湯裡提味的是九層塔,非嫩薑絲(台南牛肉湯全部是薑絲提味 ),我先嚐一口湯,肉汁味道豐腴,迥異加了薑絲的肉湯,這次的

「初體驗」,自忖:這個味道也行!夾起肉片端看,比較厚(相較於台南牛肉湯),肉量遠遠多於台南(這一點,很幸福),入口慢慢咀嚼,鮮軟多汁,口感十足! 【恆春東粉鴨學藝自何處?】 「冬粉鴨」是恆春「宵夜美食」之一,幾間知名度頗高的店家,各自有擁護「粉絲」團。恆春貞好冬粉鴨店與夥計鴨肉冬粉兩間老店,算是恆春小鎮冬粉鴨的先驅。話說他們的祖字輩創店者,早年都跟雲林某一間鴨肉冬粉店學藝,之後把戰火延伸到恆春。我還很好奇,早年這兩間恆春老店的創始者,他們究竟跟雲林那間店家學藝的? —更多王浩一旅食小鎮之旅,精采百分百! 名人推薦 ★劉克襄(作家)林彥輝(公視浩克慢遊節目製作人)聯手推薦

!

碗粿在麻豆地區發展歷程探研

為了解決麻豆碗粿一條街 的問題,作者謝天欣 這樣論述:

米,對於廣大的華人而言是不可或缺的主食,米食文化更是探討台灣飲食文化的重要途徑之一。麻豆,坐落於台南近海地區的小城鎮,舉國皆知碗粿及文旦是其特產,然而,人口四萬五千餘人的麻豆小鎮,碗粿並非時常出現在當地居民的餐桌上,遠近馳名的麻豆碗粿名店,聞名而來的遊客絡繹不絕,卻鮮少有在地人去光顧。 本研究旨在尋找麻豆碗粿對於當地居民的在地情感連結,透過文獻分析法、訪談法、參與觀察法等,了解麻豆居民對於碗粿的在地認同,試圖發現碗粿在麻豆的發展歷程、成為特色小吃的原因,以及在地居民對名產的情感連結。並藉碗粿探討米食文化的重要性,和各地名產對於當地居民的認同感,使台灣人民對於生長環境有深一層的認識及反思

,進而發展出對故鄉的認同情結,和如何透過名產延續故鄉之名聲。 碗粿原是常民小吃之一,台灣歷史發展較好的城鎮皆有其蹤影。在交通發展與登上國宴舞台的影響下,「碗粿蘭」、「碗粿助」因而聲名遠播,麻豆碗粿逐漸打響知名度。雖碗粿不常出現於地方居民餐桌上,卻已融入當地居民生活中,成為家鄉的符號之一。從外地回鄉的遊子時常光顧碗粿店一解思鄉之情,碗粿更是麻豆人常招待外地朋友的伴手禮。麻豆碗粿店的未來發展分兩方向,一為堅守傳統,用老招牌好品質留住顧客;二為混搭新創意,老產品融入新思維,走出麻豆與台灣。