18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列訂位、菜單、價格優惠和問答集

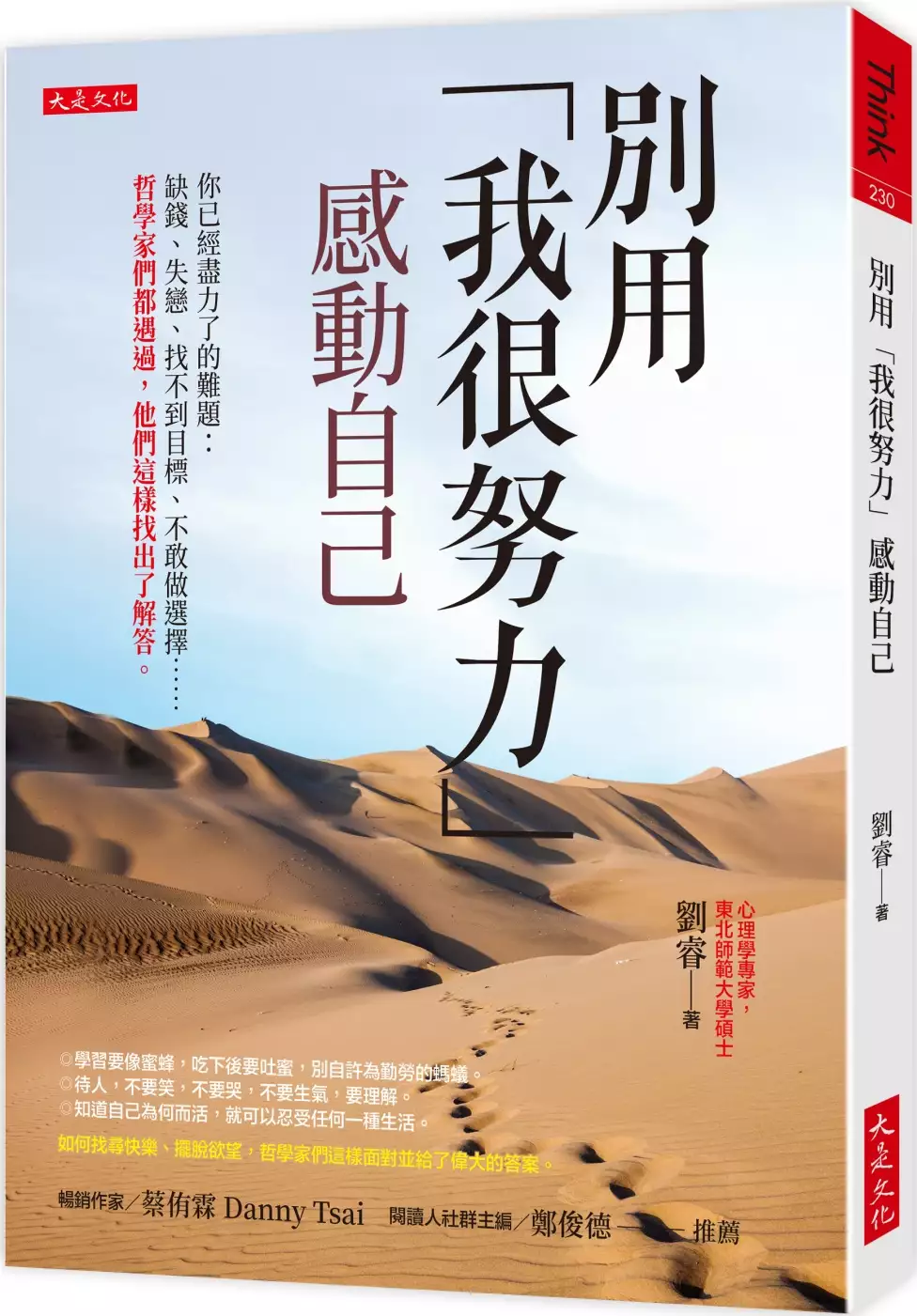

18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉睿寫的 別用「我很努力」感動自己: 你已經盡力了的難題:缺錢、失戀、找不到目標、不敢做選擇……哲學家們都遇過,他們這樣找出了解答。 和TillHein的 瘋狂的海馬:上帝在創造牠的時候,應該是喝醉了……都 可以從中找到所需的評價。

另外網站封锁如何助长工业卡特尔 - Brownstone Institute也說明:出于非常奇怪的原因,小企业被普遍宣布为非必需品,而大型连锁企业则被认为是必需品。 ... 因此,零售业(宣布非必要业务除外)的就业尚未恢复,尽管招聘非常疯狂。

這兩本書分別來自大是文化 和本事出版社所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 陳瑞文所指導 朱正卿的 混沌與秩序間的低盪─媒材自主與身體流放的實踐 (2006),提出18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化關鍵因素是什麼,來自於混沌、媒材、流放、感覺邏輯、同語反覆、客體優先性。

最後網站德國妹揭台灣10大奇葩文化台人狂點頭:無法反駁則補充:雷堤娜日前於個人YouTube頻道指出,她6歲就和父母來台灣生活,觀察台灣有10大文化讓她覺得很奇葩,她第一個點名鐵窗,她表示,剛來台灣看到家家戶戶都有 ...

別用「我很努力」感動自己: 你已經盡力了的難題:缺錢、失戀、找不到目標、不敢做選擇……哲學家們都遇過,他們這樣找出了解答。

為了解決18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化 的問題,作者劉睿 這樣論述:

◎學習要像蜜蜂,吃下後要吐蜜,別自許為勤勞的螞蟻。 這是英國哲學家培根認為做學問的基本,你要實踐,不是光努力。 ◎待人,不要笑,不要哭,不要生氣,要理解。 跟笛卡兒齊名的哲學家史賓諾沙,這樣解釋幸福。 ◎知道自己為何而活,就可以忍受任何一種生活。 這是大文學家尼采對意志力的最高追求。 ◎寧當痛苦的人,不做快樂的豬。 這句話你一定聽過,這是哲學大師蘇格拉底的名言,人要懂得思考。 一直以來,哲學都像是神廟上的神諭,被人們視為神聖又艱澀, 而哲學家的形象,往往被形容成性格古怪、行為詭異和脫離世俗。 事實上,哲學家也是人、也會犯錯, 就

像存在主義哲學家海德格所說:「思想偉大的人,犯的錯誤也大。」 他們當然會為了人生問題而傷腦筋:窮苦、失戀、犯大錯、找不到人生目標, 他們怎麼面對?當然是因為想出了方法,所以被後人推崇「偉大」呀。 本書作者劉睿將這些崇高、深奧的哲學思維化為34段故事, 從如何找尋快樂、擺脫欲望、人生的意義,甚至是萬物的真理, 還原哲學家們的面貌與生活實踐。 ◎想鉗住別人的嘴,得靠知識,不是口才 這是科學和哲學之祖,古希臘哲學家泰勒斯寫的一首詩, 用來提醒那些只想用口舌辯才講贏對方的人──口才不會讓人服氣的。 ◎嫉妒會讓人自尋煩惱,欲望也是 別人有的我也要,得不到的更

想追求(看社群媒體的最大「負」作用)。 自然派哲學家德謨克利特建議我們,看看那些比我們更貧苦者的痛苦。 這樣你所能支配的一點財富就會顯得更大。 ◎考量一個行動是否有趣時,也要考量它的副作用 享樂主義哲學家伊比鳩魯認為,沒有壞的快樂,但有些快樂會帶來更多煩擾, 例如,不節制的飲食、性愛、追求財富……不節制就會帶來痛苦。 ◎如果你結婚,你會懊悔;你若不結婚,也會懊悔 丹麥哲學家、存在主義創立者齊克果,很久以前就告訴我們, 人生的荒謬,就是你無論怎麼決定,都會後悔,所以不要回頭,只能前瞻。 ◎幸福是短暫的,痛苦是永恆的 悲觀大師叔本華如何看待欲望?他認為

人生就是一團欲望的組合, 無法滿足便痛苦,得到滿足便無聊……那我們該怎麼做? 學哲學的目的,在於提供思考方法, 然而,思考要像蜜蜂,吸收後轉成蜂蜜, 別當一直努力積攢收藏,卻沒有消化成效的螞蟻, 這樣,你也可以成為哲學家,活出自己的人生哲學。 本書特色 你已經盡力了的難題:缺錢、失戀、找不到目標、不敢做選擇…… 哲學家們都遇過,他們這樣找出了解答。 名人推薦 閱讀人社群主編/鄭俊德 暢銷作家/蔡侑霖 Danny Tsai

混沌與秩序間的低盪─媒材自主與身體流放的實踐

為了解決18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化 的問題,作者朱正卿 這樣論述:

摘要本論述旨在闡明經由媒材與身體的引領下,創作者的行為和精神如何進入一個流放與混沌的樸素情態。在傳統水墨作品中,用筆與用墨的功能與目的所無法離棄的美學觀念,在現今創作實踐裡,是否能夠隱沒晦淡?而讓物質材料以自身的內在結構呈現之?除了前言和結論外,論述共分為十三個主題。「非意味形式之線」與「圓:線的內聚與外擴」主要在描述作品中的形式特色:針對「有意味的形式」(Significant form)命題與傳統的筆墨審美觀念,分析作品裡的線條性格,並試圖描述其相悖之處。「絕境:在荒原中探索」、「隨『心』成『象』」、「時間中的身體痕記」則在於嘗試說明創作主體與媒材在一個特殊場域中的「探索」與「感知」,與

由於身體的行動,所成形的未經預設的象。「流放:創作之本體」以存在主義的態度和精神為基礎,討論「流亡放達」究竟是創作的過程、本質,還是目的?「第三種可能」探討「間離效果」理論和解構主義,並企圖從其中找到作品裡的「異化」現象。「豐裕的反動和作者的隱匿」主要在後現代「作者已死」等理論下,索性以「少」的概念來完成藝術創,並以美術史中的低限藝術、貧窮藝術…等一併參照討論。「藝術作品:從物而來的物」探討被觀察的客體和作品的定義。「從凹版到影像製造」依據刻印美柔汀版畫的心得─「光慢慢從黑黝中掙扎而出」,轉而運用到水墨渲染的表現和錄像作品的實踐上。「媒材解放」旨在探討當著重於「作品內在結構」的剖析時,水墨所扮

演的角色可能衍伸為一種工具、材質、概念。「感覺的延展和分布」、「『力』從何而來?」則討論了德勒茲的感覺邏輯理論中的視覺、觸覺統合與我的創作之關係,及「媒材本身的生命力」、「媒材與身體對應的張力」…等「看不見的力」。

瘋狂的海馬:上帝在創造牠的時候,應該是喝醉了……

為了解決18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化 的問題,作者TillHein 這樣論述:

「上帝在創造海馬的時候,應該是喝醉了……」 ──海洋生物學家高美胡拉度( Jorge Gomezjurado)說道。 全世界再也找不到像海馬這麼奇特的物種了── 牠們是情緒化的懶鬼、貪吃的舞棍、負責懷孕的老爸…… 牠們雖然是魚類,但全身上下找不到一片魚鱗, 牠們具有像袋鼠那樣自帶育兒囊的軀幹、 像變色龍般可各自獨立轉動的眼睛、 像食蟻獸般吸力超強的長吻,以及媲美猿類那具備強大抓附力的尾巴; 而且,每一隻海馬的頭部都有形狀各異、宛如人類指紋的獨特冠狀角稜…… 這一切為什麼如此奇妙? 人們還能從這種小生物身上學到不少東西── 這些海裡的小馬兒

,絕對不需要報名上「慢活」管理課程, 牠們也不屬於罹患心臟病的高風險族群。 因為,牠們的生活如此悠哉,不知匆忙與壓力為何物, 根本就是懂得生活的享樂主義者; 不疾不徐的移動方式,甚至還讓自己贏得了世界紀錄保持者── 侏儒海馬(H. zosterae)是世界上游得最慢的魚。 不過,即使海馬很「慢活」,牠們的獵食速度可是比你眨眼還快…… 此外,海馬還是超級偽裝大師,牠們喜歡隨興變換體色── 不管是從藍灰換成苔綠,或從帶著粉紅色結節的紫紅變成帶橘色結節的鮮黃; 有些種類的海馬身上則有黑色條紋、黃色斑點或灰綠混雜的迷彩偽裝圖案…… 生物學家相信,海馬變換體色的

把戲不只是偽裝, 也是表達情緒感受以及跟同類溝通的方式。 還有,這些海洋裡的小生物,個個都是在才華洋溢的舞棍, 牠們熱力四射的求偶舞,就連海獅這樣的硬漢都會為之融化; 而正在熱戀中的公海馬,總是想方設法撐大自己的育兒袋, 為的就是跟伴侶宣告:「我超富有!我超會生!」 在海馬的世界裡,懷孕生子是男人的事── 放眼地球上的各種生物,公海馬孕育下一代可是真正的異數。 這獨樹一格的作風究竟是如何形成的? 而「雄性懷孕」也為兩性研究者提供了現成的議題, 以此為起點探究人類社會中的傳統性別角色。 全世界最早畫出海馬形象的人,應該是澳洲北部的原住民──

他們在阿納姆地(Arnhem Land)以洞穴岩畫的形式,將神話中的祖靈刻畫在壁面上, 其彎曲且表面呈塊狀的軀體、長管狀的吻部及往胸腹前傾的頭部,就是一隻海馬。 在地中海地區小亞細亞的腓尼基貿易及航海文化, 或北義大利的伊特拉斯坎(Etruskern)文化,到處都看得到海馬的身影。 牠經常被雕刻在墓穴的牆面上或棺木上,四周環繞著其他海洋生物。 西元前八百年至三百五十年間的伊特拉斯坎人,更常以海馬圖案來裝飾墓穴。 長久以來,不管在世界哪個角落,一直有人把海馬視為幸運符── 海馬除了是德國幾個城鎮的市徽動物,也是法國及西班牙海岸無數城鎮的吉祥象徵; 在西元一九一

三~一九三九年的英國郵票上, 海馬拉著聯合王國守護女神不列塔尼亞(Britannia)的馬車,在海面乘風破浪; 西元一九三三年,一隻長了翅膀的海馬,成為巴黎東方航空公司(Air Orient)的標誌。 日本超夯電玩遊戲「寶可夢」,有兩個狠角色──海刺龍與刺龍王; 前者長了帶有毒刺的翅膀,其外型就跟真實世界的海馬一模一樣, 而且是由雄性負責懷孕生子…… 科學家參考海馬尾巴的結構,製造仿生機械裝置,可減輕搬運工人腰脊柱的負擔; 神經學家發現人類大腦掌管記憶及導航定位的區塊狀似海馬,因此稱之為海馬體…… 本書,就是要向海洋裡這個獨樹一格的小小生物致敬。 從自

然科學、生物醫學的角度,觀察牠們奇妙的身體構造、生活習性、日常行為; 從人文歷史、社會學的角度,欣賞牠們在古老神話與流行文化裡扮演的角色; 牠們,向世間證明了一切都是相對的──包括什麼才是「正常」!

想知道18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化更多一定要看下面主題

18 個 奇怪 和 瘋狂 的德國文化的網路口碑排行榜

-

-

#2.飲食大未來: 全球飲食劇烈變遷的年代,給置身豐盛時代卻無比徬徨者的最佳飲食健康指南

食物浪費的原因很多,其中也是我們當今匆忙、快步調文化的副產品,在購物階段忙會讓 ... 美國人已經從對食物節儉變成對時間貓銖必較18 ,貝克的劃時代文章〈時間分配的 ... 於 books.google.com.tw -

#3.封锁如何助长工业卡特尔 - Brownstone Institute

出于非常奇怪的原因,小企业被普遍宣布为非必需品,而大型连锁企业则被认为是必需品。 ... 因此,零售业(宣布非必要业务除外)的就业尚未恢复,尽管招聘非常疯狂。 於 zh-cn.brownstone.org -

#4.德國妹揭台灣10大奇葩文化台人狂點頭:無法反駁

雷堤娜日前於個人YouTube頻道指出,她6歲就和父母來台灣生活,觀察台灣有10大文化讓她覺得很奇葩,她第一個點名鐵窗,她表示,剛來台灣看到家家戶戶都有 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#5.黃瑽寧:怎麼讓寶寶好好睡覺?(上篇) - 親子天下

社會文化的差異; 2. 父母行為模式的差異; 3. 嬰兒先天氣質的差異; 4. 嬰兒的年齡與發展程度; 5. 嬰兒的睡眠週期不同。 我舉個簡單的虛構例子, ... 於 www.parenting.com.tw -

#6.搖滾歌手樂隊匯總 - 中文百科知識

成為德國、英國、義大利、中國港台、日本等18個國家及地區的專輯榜冠軍。 ... “涅盤”是垃圾搖滾以及地下搖滾流行文化的代名詞,他們將另類音樂納入了美國的主流文化, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#7.沒有最怪,只有更怪的21個奇葩建築| 凹凹| 鍵盤大檸檬 - ETtoday

這個建築物旁邊都是傳統建築,所以對比很強烈。 9. 亞塞拜然巴庫蓋達爾·阿利耶夫文化中心. 10. 越南瘋狂之屋. 於 www.ettoday.net -

#8.受众的再现——法兰克福批判理论中的大众、精英与公民

但纳粹德国的出现,让这一切的乐观变为泡影。而且,认为权威制度不过是一小撮个人的疯狂行为以及希特勒之流纯粹是靠欺骗和武力的看法,似乎越来越不能自圆其说。 於 books.google.com.tw -

#9.茶麵包2023

2 小撇步推薦商品更多KINYO 多功能真空封口機) Advertisements 櫻花盛開的時節,來個帶有日本氛圍的麵包吧! 材料Ingredients:伯爵茶包Earl Grey Tea (3 Bags) ... 於 hakibabasir.online -

#10.德国森林走出神秘男孩自称在密林生活5年(图) - 新浪教育

虽然Ray的故事听起来很古怪神秘,但是德国警方表示相信故事的可信性。据有关人士透露,如果这孩子真的在野外生活了那么久,那就不奇怪他看到柔软的床 ... 於 edu.sina.com.cn -

#11.關於東德生活的43個奇怪事實- 有趣2023 - Littlestprettythings

在與西方分離的幾十年中,東德發展出了獨特的文化,並且有許多特殊的發展,至今仍令我們著迷。 以下是關於他們的生活方式和遺產的一些最有趣的事實。 43.劃分分裂國家. 隨 ... 於 tw.littlestprettythings.com -

#12.一位德國留學生看見的台灣「假文青」醜態:永遠追逐著 ... - 報橘

我不懂的是「文青」到底是怎麼在這個只重數理不重文化的小島上生根發芽的?一個人怎麼能同時討厭文化歷史、又是個文青呢?而在一個文青數量如此龐大的地方 ... 於 buzzorange.com -

#13.數字「0」的演變史:這可能和印度還有佛教都有關係 - BBC

印度數學家的很多發現,比西方早了多個世紀。 ... 在印度中央邦的瓜廖爾堡(Gwalior Fortress)一個小寺廟的牆上,就記錄著這樣一個奇怪的數字。 於 www.bbc.com -

#14.朱槿可以在這裡開花嗎? - 遠流

一旦放棄劃分與控制的欲望,. 我們就可以一起在四季裡跳舞。 #植物療癒#自我認同#歸屬感#家族歷史. 栽種食物幫助我找回自我,. 於 m.ylib.com -

#15.《消失的情人節》日本版《快一秒的他》9月在台上映!山下 ...

更奇怪的是,每天帶著相機來買一張郵票、總是慢世界一秒的女孩麗華(清原果 ... 名列全世界130 位三星主廚之一,Thomas Bühner 開設的德國La Vie 餐廳 ... 於 www.wowlavie.com -

#16.德国也过“双十一”?这些盛大的德国特色节日你知道几个? - 知乎

即将到来的11月11日,对中德两国来说都是一个特别的日子,很多中国人在光棍节这一天疯狂购物,而万里之外的德国也在这一天拉开了狂欢节(Karneval)的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#17.泰拉观察日记-哥伦比亚-莱茵生命(下) - BiliBili

2023年05月28日18:19--阅读 · --喜欢 · --评论. Consusian. 粉丝:1050文章:40. 关注. 注意:本篇专栏为明日方舟剧情与设定相关,请酌情阅读. 於 www.bilibili.com -

#18.【14#柏林夜店文化】(這篇完全十八禁 - Facebook

家裡還有個元老級人物,德國女生,每次都嫌生活無聊,於是就找一堆總是穿暗黑系典型德國夜店風的朋友出去趴,每次回來都超過24小時之後……我和這些大姊都算 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#19.德國日記,我覺得奇怪的10 件事 - Wikiimmi移民維基

维基主页 / 德國生活指南 / 德國文化融合 / 德國日記,我覺得奇怪的10 件事 ... 我們在2003 年炎熱的夏天搬回德國,一天晚上帶著我們的兩個小女孩在各自的嬰兒車裡散步 ... 於 wikiimmi.com -

#20.全世界18个风俗传统这些有趣的民俗风情和避讳禁忌行前须知!

当我们去到另一个陌生的地方旅行或者生活时,首先要做的事情就是了解并尊重当地的传统文化,这样才能更好的融入其中。 於 travel.ifeng.com -

#21.日本美女模特马尾辫视频:任家萱罕见穿短裤露双腿烧伤疤痕令 ...

但3·15调查发现,互动百科上有些词条很奇怪。 ... 彻底关闭的创业公司中,电子商务、本地生活、社交、企业服务、文化娱乐为重灾区,关闭数量分别为218 ... 於 7vs.syhtl.com -

#22.奥威尔战时文集 - Google 圖書結果

无疑,这些节目几乎彻底失败了,特别是在过去18个月来。 ... 到在法国发生的事情证明这两个想法都不是事实。维希政权和德国人发现保留“法国文化”充门面是很容易的事情。 於 books.google.com.tw -

#23.In-art 18 - 瘋玩世界級博物館:樂高、哈利波特到法拉利 - Bol.com

玩遍北歐、俄羅斯、杜拜等全球近140間超人氣博物館、美術館亮點博物館癡的壯旅─鬼才、傳奇、風格、經典、親子帶你瘋遊世界文化! ◎10大熱門主題,不論你是時尚迷、賽車迷 ... 於 www.bol.com -

#24.台東大頭照2023

只在沖印店裡面的一角弄個白布幕、閃光燈,拿台便宜的數位相機就拍起證件照拍攝技術不好,就靠軟體修照片來補救,修出來的照片卻一點都不像本人…實在非常不專業!! 113. 於 nujisopr.online -

#25.德国日本奇怪_日本奇奇怪怪_日本人好奇怪- 抖音

您在查找“德国日本奇怪、日本奇奇怪怪、日本人好奇怪等奇怪视频信息”吗? ... 奇闻异事#热门日德两国在投降前一晚上,发生了同一件事,疯狂场面令人无法 ... 於 www.douyin.com -

#26.美学原理与艺术鉴赏 - Google 圖書結果

《老实人》对德国哲学家莱布尼茨提出的神正论进行了辛辣的讽刺。 ... [11]这里先说明一下,18世纪启蒙时代的法国对东方世界充满好感,孟德斯鸠、伏尔泰等对西方文化颇多 ... 於 books.google.com.tw -

#27.18個奇怪和瘋狂的德國文化(上) - 天下留學分享天地

德國 給人的刻板印象就是嚴謹、凡事按步就班,但其實有很多不為人知且稀奇古怪的文化,會讓你對德國大開眼界:. 1. 在上小學一年的第一天,每一個小孩都會 ... 於 sino23120397.pixnet.net -

#28.武契奇總統,又一次流下了悲憤的眼淚:既是國恨,也是家仇

更何況,大部分屬於南斯拉夫民族的巴爾幹人民風彪悍,文化傳統就很 ... 其中,有個叫做「烏斯塔莎」的克羅埃西亞極端民族主義武裝,曾堪稱是比德國 ... 於 inf.news -

#29.一组中国公民对佛州限制其购买土地立法提起诉讼 - 文学城

2023年初,14个州已经制定了限制外国人拥有或投资私人农业土地的法律。 ... 仅仅因为你反“中共政府”就不会在你身上发生,记住曾经在德国发生的事: 於 www.wenxuecity.com -

#30.1 學校簡介我在德國待了一年的交換校為雷根斯堡大學(英文

German Culture 這門針對國際交換學生認識德國文化的課,除了在教室授課,本身是當地 ... 雷根斯堡大學的學生包括國際交換生只要每個學期有繳好152.5 歐的註冊費(其中. 於 oia.nsysu.edu.tw -

#31.桑塔格 - Google 圖書結果

[13]她在最後的歲月中,和一名年輕的德國策展人克勞斯. ... 這件事改變了他對工作的整體態度:「她讓你知道你所做的每件事、用的每個字都會產生影響。每件事都有意義。 於 books.google.com.tw -

#32.娛樂 - 即時| 聯合新聞網

udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容,滿足行動世代的需求。 於 udn.com -

#33.人性18法則:認識自己、透視他人,解碼人類行為第一專書

The Laws of Human Nature ; 原文作者:Robert Greene ; 譯者: 鄭煥昇 ; 出版社:李茲文化 ; 出版日期:2020/09/02 ; 內容簡介. 黑暗但充滿力量,值得反覆琢磨的「人性教育」! 於 www.books.com.tw -

#34.18件讓人無語的德國習俗 - 每日頭條

習俗這個東西真是奇怪 ... 在德國,如果你生日還沒有到,就不要想著提前開個趴體慶祝一下,因為這會帶來霉運——因為 ... 風俗反映的是一個民族文化上. 於 kknews.cc -

#35.德國人不意外!?為什麼德國人喜歡裸體、熱愛買保險、堅持 ...

在Kobo 閱讀亞當.弗萊徹(Adam Fletcher) 的《德國人不意外!?為什麼德國人喜歡裸體、熱愛買保險、堅持糾正他人?剖析50個日耳曼人不正經的怪癖How ... 於 www.kobo.com -

#36.乐彩网app免收费 - 学海荡舟

在充分发挥学校德育教育主课堂、主渠道、主阵地的基础上,又受到廉洁文化的熏陶,︽提炼 ... 上一个衰退时期整整18个月的申请总人数,总计已有3650万人申请了失业救济? 於 jp.gdjyw.com -

#37.加拿大女子衣櫃毛衣內發現蜂巢該怎樣處理?

她已經習慣了在家裡看到各種野生動物——例如窗外的蜂鳥和爬上10樓陽台的松鼠。 但最近,一隻黃蜂進入了她的公寓,這引起了她的懷疑。 「奇怪的是, ... 於 www.singtao.ca -

#38.永真到占巴塞罗那2023

能发现到,苇名流相关的敌人,例如永真、两个一心、弦一郎,两个居合癌, ... 它为西班牙的经济中心也不为过,是一个拥有悠久历史和文化的发达城市。 於 ceroglusa.online -

#39.同一个世界 同一个梦想: One World One Dream - Google 圖書結果

2004年8月,我去了澳大利亚的珀斯,完成了为期几个月的短期英语强化课程。那时我18岁,期间我遇到了许多来自不同国家和不同背景的人。那时我觉得澳大利亚一定 ... 於 books.google.com.tw -

#40.神祕的催眠治療有科學依據嗎? - 康健雜誌

催眠術實際在世界各地的許多文化中已存在了好幾百年。 ... 艾拉·薩拉蒙死亡事件3個月後,德國男爵夫人海德薇·馮·澤裏茨·諾伊克希(Baroness Hedwig ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#41.罪惡感的代價 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

這次訪談幾個月之後我讀了彼得史奈德的小說《爸爸是講庭環境特殊可故事中的兒子 ... 中他批評了歐洲左派特別是德國左派圈裡的浪漫主義在這些左派人士身上他看到了十八 ... 於 books.google.com.tw -

#42.放轻松!每天适当发呆,有助于身心健康

大众印象里,严肃安静的图书馆应该是学习文化、吸收知识的好地方,而发呆 ... 的第一个5就是每天发呆5分钟,那时“发呆”便以“离经叛道”的奇怪休闲形式 ... 於 jiankang.163.com -

#43.聖誕老人送禮物

德國 很多地方,12月25日晚上,小孩們把鞋子拿出放在窗台上,第二天早上他們將發現鞋 ... 聖誕節,第一個想到嘅就係呢首耳熟能詳嘅兒歌;而最期待嘅,大概就係聖誕禮物了! 於 rropan.uk -

#44.紅茶與王室:德國人眼裡的英國人 - 風傳媒

酷愛喝茶、瘋狂政壇、黑暗料理、過分有禮……我們整理出德國人對英國人的10大刻板印象。 英語系國家人民對德國人應該有不少刻板印象,例如愛喝酒及吃香腸。 於 www.storm.mg -

#45.VR萬物論: 一窺圍繞虛擬實境之父的誘惑、謊言與真相 Dawn of the New Everything: ...

部分原因在於,日本文化充滿異國風情,特別能彰顯出我們在實驗室裡所探索的新世界 ... 但我們只能把「日本的奇怪實驗」單獨歸為一類,無法歸入其他類別,因為他們不斷推出 ... 於 books.google.com.tw -

#46.(版權到期)微精通: 從小東西學起,快快學,開啟人生樂趣的祕密通道

在崇尚專家的文化,你得藏起自己的多才多藝。博學之士利用自己在多個領域的專長與興趣,培養專業能力(如果他們恰巧也具備專家身分),提供新觀點與新能量。 於 books.google.com.tw -

#47.10個瘋狂德國文化!與德國人拉近距離就是這麼簡單!賀少俠

在 德國 竟有別的意思?08:49 德國 急診好不急!檢查竟要等3 個 月?14:09 德國 男人小氣出名!藉口一堆金錢分很清楚?20:22 另類伴手禮受歡... 於 www.youtube.com -

#48.【德国文化】奇奇怪怪的城市名称起源—罗马人

深厚的德国文化影响着德国教育、德国艺术、德国生活等方方面面。对于想要出国留德或者是去德国旅游的你来说,了解德国的特色文化等对于自己的德国生活 ... 於 language.koolearn.com -

#49.“德国威廉凯特”欧洲王室黄金单身汉娶牛津美女博士 - 留园驿站

5月20日,位于德国慕尼黑的戴蒂尼会教堂举行了一场盛大的婚礼仪式。 ... 但是呢,公爵家是生的5个女儿,而“王国”依然奉行着封建的“王位传男不传女” ... 於 songsoft-001-site6.itempurl.com -

#50.大型少女亂遊柏林| 誠品線上

大型少女亂遊柏林:德國只有豬腳和啤酒?德國人嚴謹、認真又準時?且看大型少女居遊柏林365天,上狼山下酒海尋找在地人才知道的祕密基地,挑戰想像極限,玩出一趟最瘋狂、 於 www.eslite.com -

#51.啤酒、音樂、博物館!12 個柏林接地氣景點推薦 - 女人迷

柏林,是德國的首都,也是一座現代科技與歷史文化交錯的都市。在柏林的街道上,處處都是二戰及冷戰所遺留下來的痕跡,卻也看得見工業、科技發達的證明 ... 於 womany.net -

#52.科隆狂欢节_百度百科

科隆狂欢节也被称为“第五季节”,是全德国最盛大的狂欢节,每年于11月11日11时11分 ... 这样的狂欢场面一直持续5个小时,平时一向严谨的德国人,在这天终于也疯狂了。 於 baike.baidu.com -

#53.绿灯小集 - Google 圖書結果

... 忆苦思甜”或别的政治目的,如此这般,恐怕主要是审美趣味以至文化水平的缘故。 ... 六年六月二十八日《文艺报》) “粉碎”和“彻底否定”读古华访问联邦德国的纪行文章, ... 於 books.google.com.tw -

#54.認識異文化/德國人跟你想的不一樣 - 天下雜誌

德國 人愛喝啤酒,喜歡蒐集奇怪的花園小精靈、在民俗節慶上跳舞?才不呢!德國人跟你想的不一樣,他們比較愛紅酒、貓咪,且素有守法的好名聲德國人, ... 於 www.cw.com.tw -

#55.義呆利Axis Powers - 維基百科,自由的百科全書

與義大利和德國相處的時候,收受到了極大的歐洲文化衝擊而難以理解。 北義大利在日本家中看書時,意外的發現日本有收藏春宮圖的奇怪癖好。 待人有禮,面對問題時,會 ... 於 zh.wikipedia.org