Jennie V的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MissBanana寫的 我愛TWICE:帶來雙倍感動的大勢女團(收錄精美全彩照片) 和Mit Sloan Management Review (COR)的 When Innovation Moves at Digital Speed: Strategies and Tactics to Provoke, Sustain, and Defend Innovation in Today’s Unsettled M都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大風文創 和所出版 。

佛光大學 傳播學系 宋修聖所指導 黃上秦的 音樂劇各種不同時期女聲代表唱腔演繹詮釋變化之研究 (2021),提出Jennie V關鍵因素是什麼,來自於腔體、(頭、鼻、胸、腹)、音樂劇、百老匯、女聲。

而第二篇論文國立政治大學 教育學系 陳木金所指導 劉亦欣的 我國大學生創業課程學習之共學態度、專業能力與創新實踐關係之研究 (2021),提出因為有 共學態度、專業能力、創新實踐的重點而找出了 Jennie V的解答。

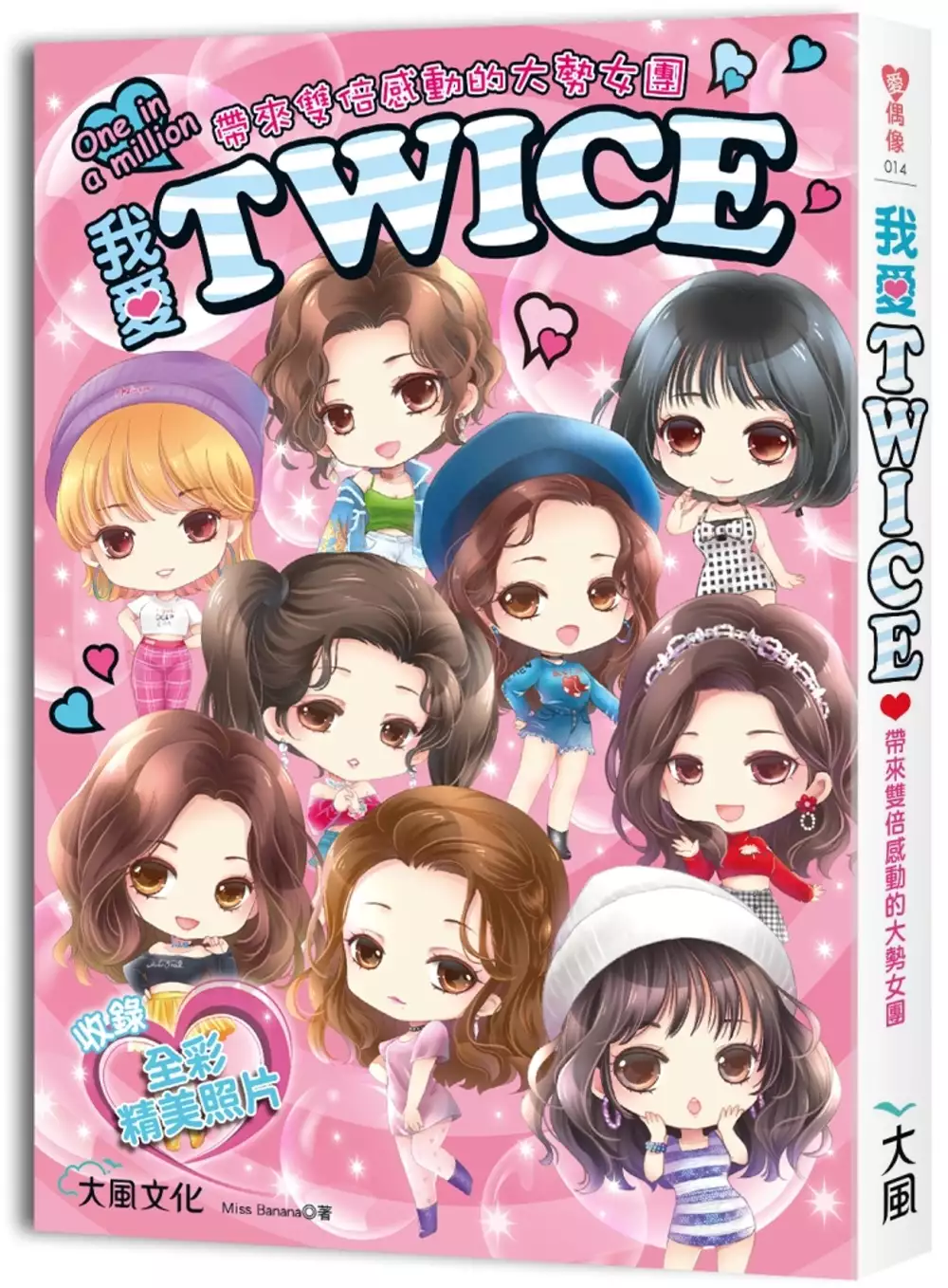

我愛TWICE:帶來雙倍感動的大勢女團(收錄精美全彩照片)

為了解決Jennie V 的問題,作者MissBanana 這樣論述:

TWICE ,你們是ONCE驕傲的存在! 擁有讓人一秒陷入魅力的大勢女團 TWICE,為韓國JYP娛樂旗下的九人女子團體,成員均透過Mnet生存實境節目《SIXTEEN》脫穎而出。由韓國、日本、台灣多國成員組成,包含志效、定延、娜璉、Momo、Sana、Mina、多賢、彩瑛、子瑜。 TWICE用青春甜美的姿態,證明自己的實力,成功躋身成一線頂尖女團,在韓國樂壇發光發熱。自2015年出道以來,不斷刷新各項紀錄 ,靠《Like OOH-AHH》、《CHEER UP》、《TT》、《KNOCK KNOCK》、《LIKEY》等主打歌席捲整個韓國,首首都爆棚,至今已創下10支破億MV的超

狂紀錄,在在都印證了她們團名的由來───「透過耳朵聽音樂﹐再藉由雙耳得到雙倍感動」。 TWICE 的獨特魅力在於,每次發表新的作品時,除了帶來輕快動聽的舞曲之外,活潑又帶點撒嬌風格的舞蹈動作,也成為團體的一大特色。無論是《TT》的哭臉、《KNOCK KNOCK》的敲門舞,還是《Signal》的六六舞,充滿新鮮感、讓人耳目一新的俏皮編舞動作﹐總能掀起一陣模仿熱潮。 在韓國氣勢驚人的TWICE,進軍日本也因為三名日籍成員「接地氣」,成功引起廣大的迴響,除了在日本ORICON公信榜奪得三連冠,也二度登上日本《紅白歌唱大賽》演出,更是第一支實現日本巨蛋巡迴演唱會的韓國女團,為她們的音樂

歷程創下嶄新的紀錄。 TWICE不僅風靡韓國、日本等亞洲地區,更華麗地征服了美國Billboard排行榜,迷你三輯《TWICEcoaster: LANE 1》和「T T」登上世界專輯榜第三名及世界單曲榜單第二名,更被評選為「歷代女團最佳風格TOP3」,成為KPOP組合中唯一上榜的偶像,展現了她們紅遍海內外的超高人氣。 本書完整收錄TWICE出道以來的成長軌跡,網羅音樂、綜藝、廣告等各種不同面貌,更細數TWICE傲人的得獎紀錄及成就,不容錯過的眾多精采內容通通都在這裡,邀你一同感受TWICE的百變風格! 本書特色 ◎收錄全彩8頁精采照片,陪伴ONCE貼近TWICE

。 ◎ONCE必看!TWICE令人感動的出道全紀錄。 ◎分析TWICE主打歌及舞蹈,一窺她們的舞台魅力。 ◎以獨立單元介紹每位成員,呈現不為人知的心路歷程。

Jennie V進入發燒排行的影片

Taiwan Metalhead watch LISA - 'LALISA' M/V💖 reaction first time

Any other music video you guys want us to watch

please leave the comment!

희망이 있다면 어떤 영상을 볼까

아래에 메시지를 남겨주세요!

如果有希望我們看什麼影片

歡迎在下面留言!!

💖Instagram: @twmetalheadre

https://reurl.cc/ZGd8n3

林頤原

FB: https://goo.gl/Vg8Gqv

IG: @lin_euan

https://www.instagram.com/lin_euan

Drummerandy 鼓手小安

FB : https://reurl.cc/b58njy

IG : @drummerandychang

https://www.instagram.com/drummerandychang

IG : @fade_to_grey_vintage

Vintage Band/Music Tees Hunter from Taiwan 🇹🇼

Reasonable Worldwide Shipping Rate!

DM to purchase!

Business inquiries

Email : [email protected]

Metalhead/ 頤原Euan. 小安Andy

Producer/林淇

#LISA #리사 #BLACKPINK #블랙핑크 #FIRSTSINGLEALBUM #LALISA #MV #20210910_12amEST #20210910_1pmKST #OUTNOW #YG

音樂劇各種不同時期女聲代表唱腔演繹詮釋變化之研究

為了解決Jennie V 的問題,作者黃上秦 這樣論述:

音樂劇是一種多元文化的一起碰撞出的華麗時代產物,在音樂劇的領域中,除了觀賞華麗的歌舞、服裝、豐富的感情線、場景的佈置,歌手的唱功也是音樂劇中看點之一,在在都顯現出多重文化藝術堆疊出的藝術層次表現。音樂劇既有劇有唱有舞蹈,有些人甚至分不清它與歌劇的區分。根據筆者學習聲樂的歷程,音樂劇是由歌劇演進而來的一種表演方式,除了添加大量的舞蹈動作外,以戲劇演出為主線入歌;已經成了他演出的一種特色,而音樂的角色瞬間從原本的主角地位,轉為刻畫場景與人物抒發情ˇ緒的媒介。音樂劇透過舞蹈刻劃人物角色,以戲劇從原本古典音樂的典雅、高貴與莊嚴的故事題材,漸漸轉變到市井小民、與貼近時事的題材設計,故事中編織許多不言而

喻的情感線。而在音樂上,也從原本的管弦樂器演奏,漸漸地加入了爵士色彩嘻哈、大樂隊的色彩,再加上現代流行音樂的薰陶,逐漸與之同型。在主角演唱的音色上,也漸漸從原本歌劇的美聲唱腔的方式,漸漸的轉變成角色定位音色的變化,例如:公主唱腔、動物音色的模仿。表現風格也較接近流行音樂的演唱模式。而對我而言最神秘的領域就是音樂劇的多變的聲腔變化,因此萌生其研究的主題。音樂劇雖說以劇為主線,但在演唱的演員,需要能歌善,演又要會跳舞,其中又以女主角的演技與音色,是樂迷收看音樂劇的最大賣點。一個音樂劇的女主角接演音樂劇的條件除了本身有好的外在條件、舞蹈身段、戲劇底蘊外,最重要是有一副好歌喉,才能擔當得起如此重要角色

。除了需要消化大量台詞與各地的方言變化,多造型的服飾呈現,繁雜的情緒切換與複雜的舞蹈動作與臨危不亂的獨唱演出更是尤為難得。因此本文想要研究不同時期音樂劇的女主角以了解音樂劇中聲腔與角色變化的演變。在面對表演藝術也隨著VR、虛擬實境等時代產物結合時,筆者過去主修女高音,對於這種多樣形式的藝術表演一直存在著無比的興趣以及好奇,因為每一齣設計出來的音樂劇的表演及女主角的聲音角色變化都是新鮮的源頭活水,提供人類極高的娛樂價值;本文希望藉由各人的所學專業為音樂劇女高音唱腔的領域當中開闢一條研究之路,未來可以讓更多喜歡表演藝術的朋友有更多思考的空間!

When Innovation Moves at Digital Speed: Strategies and Tactics to Provoke, Sustain, and Defend Innovation in Today’s Unsettled M

為了解決Jennie V 的問題,作者Mit Sloan Management Review (COR) 這樣論述:

Practical advice from experts on how to create, manage, measure, and improve innovation in and for today's digital marketsAll organizations grapple with what digitalization means for their business and, in particular, how digital forces will drive their approaches to innovation. But very few organiz

ations have clearly defined the scale, speed, and scope of their engagement with the digital world. These essays, from the pages of the preeminent journal MIT Sloan Management Review, offer practical advice from experts on how to create, facilitate, and manage innovation in and for today's digital

markets. The essays emphasize the power of intersections, where different mindsets and skills collide. These connections can be external--LEGO, for example, has engaged more than 100,000 adult fans in user communities--or internal, as when "brokers," "connectors," and "energizers" act within organiz

ations. Contributors stress the value of action over analysis, citing examples that affirm the power of trial-and-error experimentation. They demonstrate that innovation success requires thinking beyond technology. Innovation is not created by white-coated scientists in a lab; it is not the job of t

he few but of the many. And finally, the contributors warn that the greatest enemy lies within; innovators often encounter fierce internal resistance. They consider innovations in the innovation process itself, describing the promise and pitfalls of "design thinking" and offering advice on how to ma

nage the tension between new and existing business models.Innovation is not a magical act practiced by a select few with rare gifts. Innovation is a discipline that can be measured, managed, and improved. When Innovation Moves at Digital Speed provides practical guidance for innovation success.Contr

ibutorsDaniel Amaral, Jamie Anderson, Scott D. Anthony, Yun Mi Antorini, Michael Arena, Tormod Askildsen, Michael Ball , Thomas Bartman, Jennie Bj rk, Marcel Bogers, Anna Brattstr m, Clayton M. Christensen, Edivandro Carlos Conforto, Rob Cross, Charles Dhanaraj, Thomas Fink, Nicolai J. Foss, Johan F

rishammar, Johann Harnoss, Srivardhini K. Jha, L le Kesebi, Rishikesha T. Krishnan, Martin Kupp, Sean Looram, Mats Magnusson, Ann Majchrzak, Arvind Malhotra, James Morgan, Albert M. Mu iz, Jr., Ramiro Palma, Ishwardutt Parulkar, Eric Rebentisch, J rg Reckhenrich, Martin Reeves, Anders Richtn r, Dave

Rochlin, Duncan Simester, Jonathan Sims, Joseph V. Sinfield, Durward K. Sobek II, Freddy Solis, Kristian J. Sund, Mary Uhl-Bien, Derek van Bever, J. Andrei Villarroel, Amy Webb

我國大學生創業課程學習之共學態度、專業能力與創新實踐關係之研究

為了解決Jennie V 的問題,作者劉亦欣 這樣論述:

本研究主要目的在瞭解我國大學生創業課程學習之共學態度、專業能力和創新實踐之關係;其中探討不同背景變項的大學生,對於共學態度、專業能力和創新實踐知覺之現況、差異情形;探析共學態度、專業能力和創新實踐之關係;並檢定大學生共學態度、專業能力和創新實踐構方程模式之適配情形。依據研究目的,本研究採用問卷調查法,編製「我國大學生創業課程學習之共學態度、專業能力和創新實踐關係之調查問卷」進行調查,以我國北部大學為調查對象,共抽取400位大學生為樣本,計回收300份有效問卷,有效問卷回收率為75%;蒐集的資料以描述性統計分析、t考驗、單因子變異數分析、相關分析及結構方程模式等統計方法進行分析。本研究所獲致之

結論如下:一我國大學生創業課程之共學態度整體及各向度呈現中高的程度,其中又以「創業自我管理」得分最高,「創業教學策略 」得分最低。二我國大學生創業課程專業能力整體及各向度呈現中高至高的程度, 其中又以「人力資源」得分最高,「財務管理」得分最低。三我國大學生創業課程之之創新實踐整體及各向度呈現中高的程度,其中又以「可行評估」得分最高,「創業構想 」得分最低。四不同背景變項之大學生在共學態度、專業能力與創新實踐之現況有顯著差異。五大學生在共學態度、專業能力與創新實踐三者之間,兩兩具有正相關。六大學生在共學態度、專業能力與創新實踐具有相當之適配性檢定獲得驗證支持,能解釋主要變項間之關係。依據最後結論

,本研究提出相關建議,俾供教育主管機關、學校以及未來研究之參考。