東方明珠塔高度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)埃里克·H·克萊因寫的 文明的崩塌:公元前1177年的地中海世界 和津川康雄的 塔:仰望高塔,俯瞰日本都 可以從中找到所需的評價。

另外網站東方明珠電視塔有多高?遊玩東方明珠這三個地方值得 ... - 趣關注也說明:作為上海知名景點,來上海遊玩東方明珠電視塔是必打卡之地,但是來這裡遊玩有幾點 ... 其實東方明珠電視塔高度大約有468米,468米是一個什麼概念呢?

這兩本書分別來自中信 和健行所出版 。

國立中山大學 中國文學系研究所 林芷瑩所指導 許天涵的 《竇娥冤》之改編本研究 (2020),提出東方明珠塔高度關鍵因素是什麼,來自於竇娥冤、關漢卿、金鎖記、地方劇種、現代改編。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 林啟屏所指導 詹宜穎的 女虛無黨人在近代中、日知識圈的再現與挪用(1870s-1910s) (2019),提出因為有 虛無黨、女傑、烈女、毒婦、蘇菲亞、革命的重點而找出了 東方明珠塔高度的解答。

最後網站東方明珠塔高度是多少米(生活) - 酷知吧則補充:東方明珠塔高度 是多少米推薦:明珠塔高度是468米。東方明珠廣播電視塔,簡稱“東方明珠”,位於上海市浦東新區陸家嘴世紀大道1號。東方明珠廣播電視塔主體塔座直徑158.4 ...

文明的崩塌:公元前1177年的地中海世界

為了解決東方明珠塔高度 的問題,作者(美)埃里克·H·克萊因 這樣論述:

希臘經濟崩潰,利比亞、敘利亞和埃及內亂紛紛,外族人與外邦戰士又火上澆油,土耳其唯恐捲入這場危機,以色列亦是如此,約旦擠滿難民,伊朗磨刀霍霍,伊拉克則動盪不定……這說的是21世紀的國際形勢?沒錯。但這也是早在3000多年前,西元前1177年前後地中海世界經歷的事情。 西元前1177年,被稱為“海上民族”的野蠻人大舉進犯埃及。法老集結軍隊將其擊退,但埃及國力也自此一落千丈,走向衰亡。不僅古埃及如此,希臘、赫梯、亞述、巴比倫……那些稱雄於世的偉大王國與城邦,如環繞古地中海的一串明珠,統治西起希臘和義大利、東至底格裡斯河的廣袤土地,創造延續幾個世紀的輝煌。但在西元前12世紀末短短幾十年裡,諸多文明如

多米諾骨牌般接連崩塌,古老的文字與技術文明蕩然無存,僅留下金字塔等宏偉的歷史遺跡和改編為史詩的特洛伊戰爭故事。 什麼才是導致古地中海文明全面崩塌的關鍵因素?考古學界對此眾說紛紜。是地震、氣候異變、乾旱等自然原因,還是城邦內亂、蠻族入侵等人為禍端?天災人禍都曾給文明地區帶來衝擊,但單一的力量不可能帶來全盤崩潰。著名考古學家埃裡克·H.克萊因引入“系統崩潰論”來解釋,多重衝擊構成的“完 美風暴”,如何奏響青銅時代晚期古地中海文明的終曲。 究其根本,西元前12世紀的各城邦依存於一個高度“全球化”的世界體系,各城邦通商聯姻、互通使節、提供國際援助,甚至發動貿易戰爭。城邦之間唇齒相依,國際網路中的任

何一個節點,一旦因自然或人為災害的衝擊而破壞,都有可能產生連鎖反應,直至整個系統的癱瘓。 “系統崩潰論”,不僅要解答古代青銅時代文明崩塌的未解之謎,也指明當代文明的現實挑戰:在全球化的時代,各國對國際貿易、外交的依賴更加強大,當今的世界體系更加複雜。在不確定因素面前,我們的世界絕非無懈可擊。21世紀是否會迎來下一次文明崩塌的危機?還是像在青銅時代的廢墟上重新建立更加以人為本的古典文明那樣,全球體系重塑的機遇正在到來? 美國喬治華盛頓大學古代史和考古學教授,喬治華盛頓大學國會考古研究所主任,國家地理學會成員。曾任古典學與近東語言與文明系教授。他的考古足跡遍及希臘、克裡特、賽

普勒斯、埃及、以色列、約旦,與特拉維夫大學、海法大學協作主導近東遺跡的挖掘工作。著有《文明的崩塌》《考古的故事》《從伊甸園到流放》等熱銷書,《文明的崩塌》使他獲得美國東方研究學會“大眾流行圖書獎”和普利策獎提名,此外他還三次獲得聖經考古學會的“考古學流行圖書獎”。 他序 自序 序曲 文明的崩塌:西元前1177年 第一幕 武器與人類:西元前15世紀 第二幕 愛琴故事:西元前14世紀 第三幕 為諸神和國家而戰:西元前13世紀 第四幕 時代的終結:西元前12世紀 終章 大難來臨的“完美風暴”? 收場白 人物表 致謝 注釋 延伸閱讀 自 序 希臘經濟一片混亂,

利比亞、敘利亞和埃及內亂紛紛,外族人與外邦戰士又火上澆油,土耳其唯恐捲入這場危機,以色列亦是如此,約旦擠滿難民,伊朗磨刀霍霍,氣勢洶洶,伊拉克則動盪不定……這說的是2013年吧?沒錯。但這也是早在三千多年之前的西元前1177年發生的事情,當時,青銅時代的地中海文明相繼崩塌,永遠改變了西方世界的發展進程和未來走向。西元前1177年是歷史上的一個關鍵時刻,古代世界中的一大轉捩點。 青銅時代在愛琴海地區、埃及和近東持續近兩千年,從大約西元前3000年起,止於西元前1200年之後不久。文化和技術在經歷了幾個世紀的發展後,最終迎來末日:在西至希臘和義大利,東至埃及、迦南和美索不達米亞的廣袤土地上,地中

海地區這個文明程度高的區域化世界的大部分猝然崩潰,發展了幾個世紀的大型帝國和小型王國迅速瓦解。隨著它們的終結,一個過渡時期到來了,這個時期曾被學者們視為史上第一個黑暗時代。直到幾個世紀之後,希臘和其他受影響的地區才出現了文化復興,為我們今天所知的西方社會的發展奠定了基礎。 儘管本書主要講述的是三千多年前青銅時代文明的崩塌以及導致崩塌的種種因素,但它也包含著一些我們應當汲取的教訓,這些教訓也與當今全球化、國際化的社會息息相關。有些人可能會認為,青銅時代晚期的世界與我們當前技術驅動的文化之間並無可比性,其實不然:從外交使節與貿易禁運、綁架與敲詐、刺殺王室成員、作用顯著的婚姻與令人不悅的離異、國際

陰謀與軍事欺詐、氣候變化與乾旱問題,甚至還有一兩次海難等狀況來看,過去與現在不乏相似之處。細觀三千多年前那個時代中的種種事件、民族和地區,就可以理解我們並不只是在從事一個古代史研究的學術活動。1 審視當今經濟和近來世界上發生的種種事件,如飽受地震和海嘯襲擾的日本,埃及、突尼斯、利比亞、敘利亞、葉門等國風起雲湧的“阿拉伯之春”民主革命,美國和歐洲的財富和投資狀況錯綜複雜混雜在包括了東亞和中東的石油生產國的國際體系中。因此,審視三千多年前同樣錯綜複雜的各文明以及它們分崩離析的原因,我們可以尋找到不少前車之鑒。 探討“崩塌”緣由、比較帝國興衰並非新思路,至少從18 世紀開始,學者們就已經開始這方面

的研究了,愛德華·吉本(Edward Gibbon)的《羅馬帝國衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire)就是當時的巨著,而賈雷德·戴蒙德(Jared Diamond)所著的《崩潰》(Collapse)則是新作的代表。然而,這些作者探討的都是單一帝國或單一文明—如羅馬人、瑪雅人、蒙古人—的終結之因,《文明的崩塌》一書則是從全球化的世界體系的角度來探討的。在這個體系中,多個文明相互作用,至 少有一部分文明是彼此依賴的。歷史上這樣的世界體系寥寥無幾,兩個典型的例子,一是青銅時代晚期,一是如今這個時代,兩者的類比—或說

“比較”更恰當—時常會引起人們的關注。 舉例說明,英國學者卡羅爾·貝爾(Carol Bell)近來評述道:“錫在青銅時代晚期的戰略重要性……可能不亞於當今的原油。”那時,錫僅可在阿富汗巴達赫尚(Badakhshan)地區的某些礦場中大量開採,只能遠途運至美索不達米亞(今伊拉克)和北敘利亞地區,從那裡再分別運往北部、南部和西部更遠的地方,包括渡海運至愛琴海地區。貝爾繼續談道:“為了得到足夠的錫來生產……武器級的青銅,哈圖沙(Hattusa)的大王和底比斯(Thebes)的法老一定是絞盡腦汁。同樣道理,如今的美國總統為了讓美國越野車司機以合理的價格買到汽油也費盡了心機!” 曾在牛津阿什莫林博物

館任職,目前在謝菲爾德大學執教的考古學家蘇珊·謝拉特(Susan Sherratt)十年前就開始對這種類比提出了論證。她認為,西元前1200年和今天的世界存在著某些“真正有用的類比”,這體現為政治、社會和經濟碎片化與日俱增,以及在“前所未有的社會階層和距離”上的直接交流。她最為相關的研究是,對比青銅時代晚期與當今世界的情形,發現我們有著“越來越同質化,卻越來越難以控制的全球經濟和文化,其中……世界一端的政治動盪會極大地影響到幾千英里以外的經濟狀態”。 歷史學家費爾南·布羅代爾(Fernand Braudel)曾言:“把青銅時代的故事用戲劇化的形式寫出來並非難事,它充滿了侵略、戰爭、掠奪、政治

災難和曠日持久的經濟崩潰,是‘民族之間的首輪衝突’。”他還認為,青銅時代的歷史“不但可以寫成一個充滿戲劇和暴力場面的傳奇故事,還可以寫成一個充滿良性互動的故事,這些良性互動不僅發生在商業和外交上(儘管年代久遠),在文化上更是如此”。布羅代爾的見解深深地影響了我,因此我在本書中將青銅時代晚期的故事以四幕戲劇的形式呈現出來,在介紹某些主要角色的時候—從赫梯(Hittite)的圖特哈裡(Tudhaliya)、米坦尼(Mitanni)的圖什拉塔(Tushratta)到埃及的阿孟霍特普三世(Amenhotep III)和亞述(Assyria)的亞述烏巴立特(Assur-uballit),我適當採用了記敘

和倒敘手法來營造合適的情境,特別是在他們初登世界舞臺,而後又謝幕退出的時候。(本書末尾提供了人物表,以便希望明確人物名字和時間的讀者使用。) 然而,我們的敘述也會類似于一個偵探故事,充滿一波三折、虛張聲勢的氣氛和重要線索。用愛葛莎·克利斯蒂(Agatha Christie,她的丈夫就是位考古學家)筆下的比利時傳奇偵探波洛(Hercule Poirot)的話來說,我們需要動用一下我們那些“小小的灰色腦細胞”,在我們這部編年史的結尾將絲絲縷縷的證據編織起來,以便為這樣一個問題找到答案—為何一個穩定的國際體系在繁榮了幾個世紀之後突然崩塌。 此外,為了真正瞭解西元前1177年究竟發生了什麼,為何這

一年是古代歷史上的一個決定時刻,我們必須要從早前的時間開始追溯,正如若要真正理解當今全球化世界的本源,我們就要回到18世紀,從啟蒙運動的高潮、工業革命和美國建國開始談起。儘管我的關注點主要在於剖析青銅時代西方世界各文明崩塌的原因,但我也提出了這樣的問題:在這樣一個關鍵時刻,也就是在西元前第二個千年的帝國和王國轟然崩塌之後,在這個角落的文明出現了某種程度的倒退(這種倒退在某些地方長達數個世紀)並發生不可挽回的改變之後,世界究竟承受了什麼樣的損失。這場災難的規模是巨大的,同等程度的損失直到1500多年之後羅馬帝國崩潰時才再次發生。

《竇娥冤》之改編本研究

為了解決東方明珠塔高度 的問題,作者許天涵 這樣論述:

關漢卿為今代公認之「元曲四大家」之首,其代表作《感天動地竇娥冤》被近代國學大師王國維評價為「列之於世界大悲劇中亦無愧色」之作品。這部作品以其極高的思想性與藝術性,成為戲曲史、文學史中不朽的經典。然而《竇娥冤》的經典化,卻並非始於古代。明清時期,關漢卿在曲壇的地位下降,元雜劇的傳唱隨著北曲的衰亡而落下了帷幕,關漢卿《竇娥冤》的本來樣貌也早已失傳了。我們現在能接觸到這一作品,皆有賴於明人對《竇娥冤》的傳承與改編,從明刊雜劇本《竇娥冤》的發行到明傳奇《金鎖記》的創作,竇娥的故事得以重新流傳於文人案頭與南曲的戲曲舞台。時至近代,因王國維的高度評價,《竇娥冤》得以被「經典化」。又因上世紀五十年代末,關

漢卿被評為「世界文化名人」,且「關漢卿戲劇活動七百週年紀念活動」在大陸多地廣泛開展,許多劇團開始對關劇進行積極的改編,其中便包含了《竇娥冤》。上世紀八十年代,台灣京劇名家郭小莊創辦「雅音小集」,決心將京劇搬上更現代化的舞台,而「雅音小集」的第二部作品便是對傳統京劇發起挑戰的《竇娥冤》。可以說,從上世紀五十年代末到本世紀初期,《竇娥冤》的改編形式豐富且多樣,是其改編本數量與質量所達到的巔峰時期。進入二十一世紀後,隨著時間的推移,當代舞台上的《竇娥冤》改編熱潮退去,但時而也有編劇關注到這部作品,將其改編為電影、話劇等形式。這些改編本也各具特色,試圖以當代人的視角對其做出新的詮釋。本論文以研究《竇娥

冤》之改編本為主題,全文共分六章。首章為緒論,介紹本文之研究動機、研究回顧及研究範圍與步驟。第二至五章為主要論述,分別介紹《竇娥冤》在明代及現當代的改編本,並將論述重心放於前人研究較少的現當代改編本研究。第六章為結論章,歸納《竇娥冤》改編之整體趨勢,並對其在當代的改編趨於頹勢的原因做一分析。

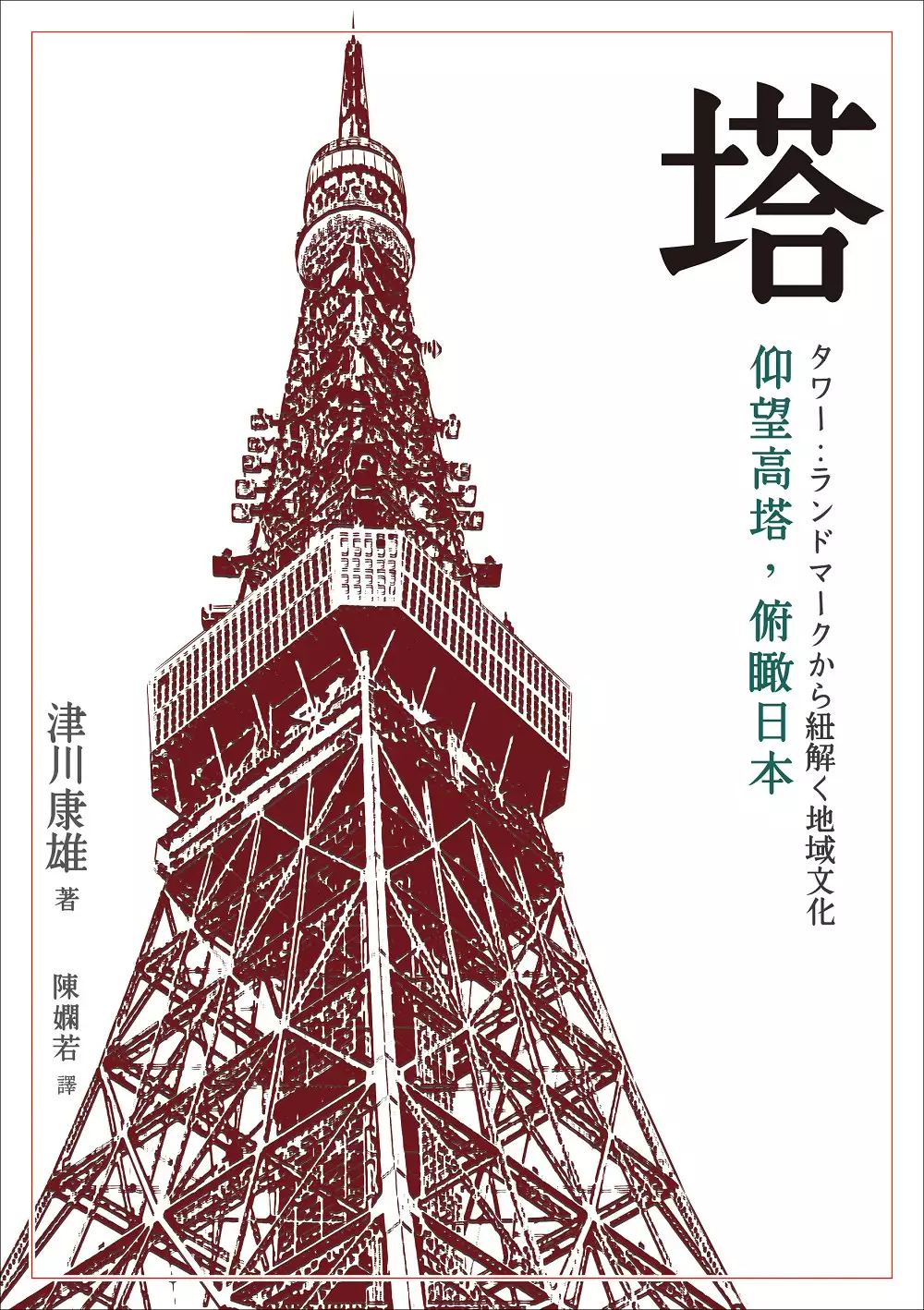

塔:仰望高塔,俯瞰日本

為了解決東方明珠塔高度 的問題,作者津川康雄 這樣論述:

日本高塔六兄弟,你認識了幾座? 有「塔博士」之稱的建築師,究竟在日本蓋了幾座塔? 東京鐵塔的雄心壯志,就是「世界第一高」! 塔的前世今生、美麗與哀愁, 除了讚嘆它的氣勢宏偉,你還看見了什麼? 不同的視野,不同的風景。從不一樣的角度、高度看日本! 東京鐵塔、晴空塔、江之島海燭台、大阪通天閣、神戶港灣塔、函館五稜郭塔、京都東寺與京都塔、瀨戶內大橋塔……各式各樣的高塔,佇立在日本各地,通常是該地醒目而顯著的重要地標,也標誌出各地獨有的特色。 為何要建造一座高塔,背後可能蘊含種種原因。人文地理學教授津川康雄以塔作為地標的重要性開始,談及塔與超高層大廈的建設目的與時間,並聚焦於誕生背後的

故事,以及從這些建築看見的風景、地區,以及塔與人們之間的關係,從而帶出塔和超高層大廈作為地標的意義,與之相聯的歷史,以及人們心之所繫的意念。 全書共分九大主題,包羅萬象的內容,有啟發民智、讓日本與世界接軌的電視塔;宛如現代天守閣般的市政廳;能夠同時瞭望大海與市街的塔;還有能鼓舞人心的塔等等,外加有趣的塔豆知識,例如,溫泉鄉別府塔的廣告,一直以來都是……啤酒(只是從札幌啤酒換成朝日啤酒),還有塔引發了電梯競速技術比賽!這本書不只是日本各地塔的巡禮導覽,更是深入了解地方歷史人情,空間與地理人文的最佳入門。 本書特色 ★ 精心製作全日本的塔地圖,地理位置、塔的高度一目了然。

★ 書中收集多幅珍貴老照片,古今對比更強烈;卷首的彩頁特輯,蒐羅各地高塔白日與黑夜不同風貌之美。 ★ 作者透過各地的高塔,帶領讀者了解地域的歷史與地理,人與塔的關聯等諸多有趣話題。 ★ 除了仍然存在的塔,作者也講述了許多已經走入歷史,無法親眼一睹的塔。 ★ 讓讀者從不一樣高度的觀景台,配合影像,豐富而鮮活地展現各地獨有的景色。 推薦人 凌宗魁(國立臺灣博物館規劃師) 偽文青.日旅.諸相(知名部落客) 林廷璋(櫞椛文庫館長/《圈外》總編輯) 吳昱瑩(《圖解台灣日式住宅建築》作者) 胡川安(中央研究院歷史語言研究所博士後研究員、《

東京歷史迷走》作者)

女虛無黨人在近代中、日知識圈的再現與挪用(1870s-1910s)

為了解決東方明珠塔高度 的問題,作者詹宜穎 這樣論述:

「虛無黨」(nihilist)原是歐美報社記者用來指稱19世紀末俄國民粹主義運動時期,某些試圖以暗殺政要達成革命目的之革命家或恐怖分子。該詞彙經由報刊的全球化流通到了日本之後,被日本報界翻譯為漢字複合詞「虛無黨」。該詞彙在20世紀前後流行於中國。許多年輕女子參與了俄國民粹主義運動,她們之中也有人實際參與激烈的暗殺行動。這個現象帶給歐美的社會極大的震撼。俄國女子的事蹟隨著新聞、書刊的出版與跨國界的傳播,傳到了日本與中國,並被翻譯成日文與中文,變成日本與中國的「女虛無黨人」。本文即在探討日本與中國的知識圈如何通過翻譯,再現俄國的「女虛無黨人」,又是如何挪用「女虛無黨人」的符號到各自的歷史脈絡與政

治語境中。本文利用日本與中國大量的報刊資料與書籍,以跨文化脈絡的取徑,探討翻譯的過程所產生的意義變遷。本文指出,「女虛無黨人」在日本與中國的再現,都與「國家」的轉型與建構、帝國主義對文明的論述,以及政治型態的想像緊密聯繫在一起。在轉譯過程中,「女虛無黨人」不只被再現為日本、中國傳統思想資源裡的「烈女」、「女傑」等典範形象,也反過來促成「烈女」、「女傑」意義的轉變,使這些原本帶有高度女德規範的詞語,轉變為建構國家、創造幸福社會的典範象徵。本文最後也將考察最受知識分子矚目的俄國女子「蘇菲亞」,如何被用來描述福田英子、秋瑾和何震這三位日本與中國的女子,使得「蘇菲亞」除了變為象徵「革命」的代名詞,更變

成「世界之公理」。通過對「女虛無黨人」翻譯來源的考察,也可以看到俄國、英國、法國、美國、日本、中國等國家之間知識流動的軌跡,並不是純然單向的傳播,而是多面向的交流與互動。

東方明珠塔高度的網路口碑排行榜

-

#1.最有特色的,只有小蠻腰和東方明珠了!中國5座電視塔! - 壹讀

在中國,電視塔是一座非常重要的建築物,它不僅美化了當地的城市風光, ... 上海東方明珠是上海一處地標性建築,整一座高塔的高度達到了468米,是一座 ... 於 read01.com -

#2.东方明珠塔:世界第九高塔,上海地标建筑之一 - 网易

从外形来看这是一座由十几个大小,不同的球体串联而成的一座高塔。而通过官方给出的具体高度数据,东方明珠的总高度一共是468m。 在世界上想找到比它更 ... 於 www.163.com -

#3.東方明珠電視塔有多高?遊玩東方明珠這三個地方值得 ... - 趣關注

作為上海知名景點,來上海遊玩東方明珠電視塔是必打卡之地,但是來這裡遊玩有幾點 ... 其實東方明珠電視塔高度大約有468米,468米是一個什麼概念呢? 於 auzhu.com -

#4.東方明珠塔高度是多少米(生活) - 酷知吧

東方明珠塔高度 是多少米推薦:明珠塔高度是468米。東方明珠廣播電視塔,簡稱“東方明珠”,位於上海市浦東新區陸家嘴世紀大道1號。東方明珠廣播電視塔主體塔座直徑158.4 ... 於 kuzhiba.com -

#5.上海塔东方明珠多高(上海东方明珠高度及介绍) - 泰国攻略

东方明珠 电视塔位于上海市浦东新区陆家嘴世纪大道1号,中国最具影响力的金融中心之一。位于黄浦江边,可俯瞰黄浦江。这里属于亚热带季风气候, ... 於 www.taiguogonglue.com -

#6.上海東方明珠塔共有幾層,上海東方明珠塔共有幾層? - 櫻桃知識

【竣工時間】:1994年10月1日建成。 【高度】:主體結構高350米,塔高468米。 【作用】:觀光、會議、博覽、 ... 於 www.cherryknow.com -

#7.東方明珠廣播電視塔- 維基百科,自由的百科全書

東方明珠 廣播電視塔,位於中國上海市浦東陸家嘴的未來主義建築,與外灘隔黃浦江相望,原名上海廣播電視塔,上海市民也常簡稱其為東方明珠。東方明珠由當時華東建築設計 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.上海明珠塔有多高- 头条搜索

上海东方明珠塔多高上海东方明珠塔的高度_高中知识_零二七艺考 · 1、高度约468米。 2、东方明珠广播电视塔是多筒结构,主干是3根直径9米,高287米的空心擎天大柱。 於 m.toutiao.com -

#9.東方明珠電視塔有多高?遊玩東方明珠這三個地方值得打卡一番

在上海眾多的景點當中,東方明珠電視塔算是非常出名的一個,與外灘、中心大廈、城隍廟等景點知名度 ... 其實東方明珠電視塔高度大約有468米,468米是一個什麼概念呢? 於 inf.news -

#10.歡迎光臨『上海東方明珠廣播電視塔』 - 陽昇法律事務所

東方明珠塔 於1990年開始建造至1994年建置完成,現已成為「90年代上海十大新景觀」 ... 一、 高度351M太空艙觀光層,建議慢慢走欣賞度全方位城市美景。 於 sunrisetaipei.com -

#11.東方明珠廣播電視塔_百度百科

東方明珠 廣播電視塔主體為多筒結構,由3根斜撐、3根立柱及廣場、塔座、下球體、5個小球體、上球體、太空艙、發射天線桅杆等構成,主體結構高350米,總高468米,總建築面積 ... 於 baike.baidu.hk -

#12.上海東方明珠高度,468米排世界第七(世界最高塔排名)

上海的東方明珠塔,是上海最高的建築之一,始建於1991年,曆時四年修建而成,它是一個廣播電視塔,地區信號覆蓋半徑為80公裏,塔身的高度達到了468 ... 於 www.bootsandall.com -

#13.东方明珠高度(东方明珠电视塔高度) - 相见148

东方明珠高度 (东方明珠电视塔高度). 2022-02-19 11:31:49. 来源:. 【摘要】 东方明珠广播电视塔国家AAAAA级旅游景区东方明珠广播电视 ... 於 www.xj148.com -

#14.2022上海東方明珠旅遊攻略-明珠塔自助游

登上三個主球體,可站在不同的高度品賞浦江兩岸的城市風光,尤其站在259米高的全視角全透明高空觀光廊上,以「空中漫步」的獨特方式欣賞申城全景。而夜晚登臨觀光層感受「 ... 於 zh.meet99.com -

#15.上海明珠塔高度 - 12MApa

東方明珠塔 位于上海蒲東,1991年7月30日動工,1994年10月1日建成。 塔高468米,與外灘的“萬國建筑博覽群”隔江相望,建設完成時,列亞洲第一,世界第三高塔。 於 www.12mapa.co -

#16.上海东方明珠塔的知识(关于东方明珠塔的知识)

东方明珠广播电视塔,又名东方明珠塔,坐落在中国上海浦东新区陆家嘴, ... 米,塔高468米作用:游览、会议、博览、餐饮、购物、娱乐、住宿、广播电视发射高度天线/ ... 於 www.jhwenxu8.com -

#17.〔東方明珠塔。上海自由行〕上海必遊地標、盡覽黃浦江璀璨 ...

僅有263 米的高度,當然感覺上就是比台北101 矮了一截,不過貼心的是每面玻璃上都標明了各省的方位及距離。 東方明珠塔 360 度的環型廊道,搭配玻璃窗上清楚的標明,旅 ... 於 www.liviatravel.com -

#18.【上海|景點】上海地標建築:東方明珠塔 - 大衛營

東方明珠塔 是國家5A級景點,1991年開始興建,1994年11月正式對外營業,這座地標級建物總投資8.3億人民幣,總高度468公尺,設計概念是白居易《琵琶行》 ... 於 www.davidwin.net -

#19.明珠塔位置 - Nikus

上海東方明珠塔位于陸家嘴末端,黃浦江畔,與世界著名的上海外灘遙相呼應。 鑒于上海的地理位置和歷史地位,天才的設計者設計了11 個大大小小不同高度的球形建筑,以及 ... 於 www.pixelmio.me -

#20.[遊記] 上海東方明珠塔 - 柔藍食單

上海的東方明珠塔也算是從小聽到大赫赫有名的景點了,來到上海, ... 263米的觀景台高度,還是比101矮了許多,走出電梯後,可以看到圓狀的觀景平台, ... 於 bluehero.pixnet.net -

#21.東方明珠塔:世界第九高塔,上海地標建築之一 - 窗外網

其實除了高度之外,東方明珠塔在外形的設計上也是十分講究的。在當年諸多的方案之中,最終上海市政府選擇了華東建築學院給出的方案。 於 windowt.com -

#22.東方明珠廣播電視塔 - 中文百科全書

東方明珠 廣播電視塔(The Oriental Pearl Radio & TV Tower)是上海的標誌性文化景觀之一,位於浦東新區陸家嘴,塔高約468米。該建築於1991年7月興建,1995年5月投入 ... 於 www.newton.com.tw -

#23.东方明珠高度是多少米_金茂大厦高度是多少 - 都选网

东方明珠塔 有15个观光层,低一点的有位于263米的主观光层和位于259米、90米的室外观光层。 东方明珠广播电视塔坐落在浦东新区黄浦江畔,以其468米的高度 ... 於 www.ibestchoice.com -

#24.上海有一座東方明珠塔還有一個叫什麼??

若說起高度,上海最高的是上海中心(124層,總高度為632米,結構高度為605米),接下來依次為環球金融中心(高度為492米),上海第三高建築是東方明珠 ... 於 www.bees.pub -

#25.明珠塔高度是多少米東方明珠塔高度是多少米

明珠塔高度是468米。東方明珠廣播電視塔,簡稱“東方明珠”,位於上海市浦東新區陸家嘴世紀大道1號。東方明珠廣播電視塔主體塔座直徑158.4米,共3層,中心部分直徑為60 ... 於 ygshg.com -

#26.东方明珠广播电视塔 - 吴江通

东方明珠 广播电视塔是上海的标志性文化景观之一,位于浦东新区陆家嘴,塔高约468米。 ... 报送国家计委,建筑高度定为450米。1987年1月,国家计委批准立项,同意将建塔 ... 於 www.wujiangtong.com -

#27.东方明珠电视塔:亚洲第一高塔 - 国务院新闻办公室

东方明珠 电视塔主体结构高350米,塔总高度为468米,仅次于加拿大多伦多电视塔和前苏联的莫斯科电视塔,列亚洲第一,世界第三。犹如一串从天而降的 ... 於 www.scio.gov.cn -

#28.一覽上海絕美夜景-東方明珠塔 - 欣傳媒

圖片說明:上海東方明珠塔(Photo/天堂圖片網)上海東方明珠塔座落於上海黃浦江畔、浦東陸家嘴嘴尖,以其468米的絕對高度成為亞洲第一、世界第三之高 ... 於 www.xinmedia.com -

#29.上海東方明珠電視塔的高度

問:上海東方明珠塔海拔高度多少米? 上海東方明珠廣播電視塔,位於浦東陸家嘴,與南浦、楊浦兩座大橋構成了“雙龍戲珠”的美景。這座亞洲第一、世界第三的廣播電視塔, ... 於 m.sujiecp.com -

#30.东方明珠塔高度(东方明珠电视塔有多高?) - 好房365

东方明珠塔高度 (东方明珠电视塔有多高?)对于上海相信大家都是非常的熟悉,它是我国经济实力强悍的大都市,是很多人心中向往的发展之地,同时上海也是 ... 於 www.haofang365.com -

#31.上海的東方明珠是什麼時候建的,上海東方明珠什麼時候建造的?

東方明珠 電視塔主體結構高350米,塔總高度為468米,僅次於加拿大多倫多電視塔和前蘇聯的莫斯科電視塔,列亞洲第一,世界第三。猶如一串從天而降的 ... 於 www.stdans.com -

#32.明珠塔高度東方明珠高多少米 - Byaml

東方明珠高多少米東方明珠有多高有多少樓東方明珠高度排名: 上海東方明珠東方明珠的高度是亞洲第四,世界第六。東方明珠塔高467.9米,僅次于阿聯酋哈利法塔(828 ... 於 www.htmlfiveold.co -

#33.东方明珠电视塔有多高?高度多少米?相当于多少层楼?

东方明珠 电视塔高约468米。 2、东方明珠电视塔相当于多少层楼? 东方明珠电视塔相当于156层楼房层楼高(按普通住宅的一 ... 於 www.bijingdi.com -

#34.东方明珠塔高度是多少米?东方明珠塔高度 - 胡巴网

盘点几乎要“冲破云霄”的9座世界上最高的电视塔位于日本东京的世界最高电视塔“东京天空树”(Skytree)曾经向公众开放(今年因特殊原因暂时关闭)。 於 www.hu85.com -

#35.东方明珠塔的高度是亚洲第几 - 百度知道

上海东方明珠,简称东方明珠,坐落于浦东新区陆家嘴嘴尖上,位于世纪大道1号,毗邻上海国际会议中心,隔江与外滩万国建筑相望。1991年7月30日动工,1994年10月1日建成 ... 於 zhidao.baidu.com -

#36.【大陸-上海】上海双古鎮之旅- (8) 東方明珠塔+ 懸空觀光廊

東方明珠 電視塔高468 米,為亞洲第一、世界第三,. 共有三個360 度的主要觀光球体,. 遊客可以在不同高度欣賞都市美景。 位於350 ... 於 sft8509.pixnet.net -

#37.曾经上海第一高建筑:上海东方明珠电视塔 - 肯德基

魔都地标东方明珠电视塔是如何建成的?上海东方明珠电视塔:高468米,1995年建成。它在“上海第一高度”的宝座上一共坐了长达……6年于1999年建成的金茂 ... 於 www.xixik.com -

#38.东方明珠塔高度是多少层 - 搜狗搜索 - Sogou

东方明珠塔 多高. 468米,有351米太空舱、263米主观光层、259米全透明悬空观光廊、95米高空VR过山车、78米“更上•海”环动多媒体秀、东方明珠九号卡丁体验中心等游玩项目 ... 於 z.sogou.com -

#39.大连电视塔高度是多少?上海东方明珠塔高468米,比大连电视塔高度的 ...

大连电视塔高度是多少?上海东方明珠塔高468米,比大连电视塔高度的2倍还多88米.大连电视塔高多少米? 於 www.yulucn.com -

#40.上海的东方明珠塔有多高?它的高度在亚州排第几,世界呢?

高467.9米,亚洲第三,世界第五高塔. 仅次于日本东京天空树电视塔(634米) 广州新电视塔(600米) 加拿大的加拿大CN电视塔(553.3米) 俄罗斯的奥斯坦金诺电视塔(540.1米). 於 qb.zuoyebang.com -

#41.明珠塔高度是多少米 - 伊人生活网

明珠塔高度是468米。东方明珠广播电视塔,简称“东方明珠”,位于上海市浦东新区陆家嘴世纪大道1号。东方明珠广播电视塔主体塔座直径158.4米,共3层, ... 於 www.e566.com -

#42.上海東方明珠廣播電視塔高468米,比法國埃菲爾塔高度的2倍 ...

上海東方明珠廣播電視塔高468米,比法國埃菲爾塔高度的2倍少180米,法國埃菲爾塔高多少米?(一定,1樓匿名使用者解設法國埃菲爾鐵塔高x米2x 180 468 ... 於 www.beterdik.com -

#43.上海東方明珠塔多高上海東方明珠塔的高度 - 美容美髮,護膚知識

上海東方明珠塔多高上海東方明珠塔的高度分享:1、高度約468米。2、東方明珠廣播電視塔是多筒結構,主幹是3根直徑9米,高287米的空心擎天大柱。 於 wakafan.com -

#44.中國上海市、浦東新區|了解上海.從東方明珠塔開始

一定會想到地標的就是「東方明珠塔」。 ... 大樓都超越了東方明珠的高度但東方明珠依然是上海最重要的地標性建築,同時也是中國國家5A級旅遊景區,這是無可取代的上海 ... 於 journey.tw -

#45.东方明珠塔高度- 每日星座运势

东方明珠塔高度 :东方明珠塔高度如果只计算东方明珠的电视塔主体部分的结构的话,那么它的高度是三百五十米。如果要计算东方明珠的整体结构的话, ... 於 www.gqgt.com -

#46.東方明珠塔有多高東方明珠塔的高度 - 常識大全

1、東方明珠廣播電視塔(The Oriental Pearl Radio & TV Tower)是上海的標志性文化景觀之一,位於浦東新區陸傢嘴,塔高約468米。 於 www.qiqixi.com -

#47.上海标志性建筑东方明珠塔高468米 - 星哥奇闻趣事网

上海东方明珠高度,上海标志性建筑东方明珠塔高468米. 当前位置:星哥奇闻趣事网 2020-10-31 16:05. 每个城市都有它的地标,而作为中国经济最发达的城市,上海也有自己 ... 於 m.soubct.com -

#48.东方明珠塔高度是多少米明珠塔高度是多少米 - 美容养生,怎么 ...

明珠塔高度是468米。东方明珠广播电视塔,简称“东方明珠”,位于上海市浦东新区陆家嘴世纪大道1号。东方明珠广播电视塔主体塔座直径158.4米,共3层, ... 於 shkpz.com -

#49.東方明珠塔有多高東方明珠塔的高度- 經驗- 摩登站

1、東方明珠廣播電視塔(The Oriental Pearl Radio & TV Tower)是上海的標誌性文化景觀之一,位於浦東新區陸家嘴,塔高約468米。該建築於1991年7月興建,1995年5月 ... 於 modengzhan.com -

#50.上海東方明珠塔(掃QR Code直接入場) - Klook客路

參觀上海東方明珠塔無需排隊等待購票,掃描QR Code可直接入場; 搭乘電梯造訪各樓層,從不同高度欣賞上海天際線及黃浦江; 360度零死角欣賞上海十里洋場日、夜景 ... 於 www.klook.com -

#51.【上海必遊】東方明珠塔- 259公尺高全透明地板挑戰你的膽量

上海迪士尼遊記可以參考: · nEO_IMG_DSC08625 · 爬到橋上, · nEO_IMG_DSC08635 · 進入東方明珠塔入口處需要先過一次安檢(尚未驗票), · 我們用的是B票, 於 venuslin.tw -

#52.上海东方明珠广播电视塔| World Tower

东方明珠 电视塔一展大都市风光,与之隔江(黄浦江)相望的是外滩的万国建筑博览群。塔内设有各式娱乐活动,包括观光,餐饮,购物,展览和巡游等。相较于塔身高度带来的 ... 於 www.great-towers.com -

#53.中國上海|上海東方明珠塔Oriental Pearl Tower 門票 - KKday

東方明珠塔 位於上海市浦東陸家嘴的未來主義建築,與外灘隔黃浦江相望,原名上海廣播電視塔,上海市民也常簡稱其為東方明珠。東方明珠由當時華東建築設計研究院設計,1991 ... 於 www.kkday.com -

#54.上海東方明珠廣播電視塔

上海東方明珠廣播電視塔,上海市文旅推廣網是上海市文化和旅遊局直屬網站,上海文化和旅遊 ... 在259米高度的全透明觀光廊上,以“空中漫步”的獨特方式欣賞申城全景。 於 cht.meet-in-shanghai.net -

#55.上海东方明珠塔高度!-上海城帮网

上海东方明珠塔高度! 景点推荐 小编:晓荧 时间:2020-01-13. 东方明珠塔可以说是浦东新区陆家嘴的四大巨头之一(其他巨头为金茂大厦、环球金融中心、上海中心 ... 於 shanghai.city12580.com -

#56.明珠塔高度是多少米東方明珠塔高度是多少米 - 護膚步驟,摺紙手工

明珠塔高度是468米。東方明珠廣播電視塔,簡稱“東方明珠”,位於上海市浦東新區陸家嘴世紀大道1號。東方明珠廣播電視塔主體塔座直徑158.4米,共3層,中心部分直徑爲60 ... 於 ayshz.com -

#57.東方明珠多高 - 友邦知识网

东方明珠塔 有15个观光层,低一点的有位于263米的主观光层和位于259米、90米的室外观光层。东方明珠广播电视塔坐落在浦东新区黄浦江畔,以其468米的高度 ... 於 www.51xzqz.com -

#58.上海東方明珠廣播電視塔——上海景點 - 人人焦點

東方明珠廣播電視塔,位於浦東新區陸家嘴,毗鄰黃浦江,與外灘隔江相望,是 ... 空艙位於東方明珠塔最高的球體,分爲339米和351米兩個高度的觀光層。 於 ppfocus.com -

#59.上海四大高樓試膽體驗 超刺激的雲中漫步、透明地板觀景台 ...

上海四大超高地標建築│東方明珠塔、金茂大廈、環球金融中心、上海中心 ... 主觀光層位於東方明珠塔第二球體內,為360度環繞觀景台,高度263公尺, ... 於 jerrylu817.pixnet.net -

#60.東方明珠塔高度東方明珠電視塔 - KELP

東方明珠 電視塔– 上海旅遊於1994 年建成的東方明珠電視塔,以其468 米的高度成為亞洲第一,世界第三的電視塔。整座塔包含了十一個大小不同的球體,下球體設有觀光 ... 於 www.standrwslt.co -

#61.東方明珠的高度是亞洲第幾世界第幾?

1樓:匿名使用者. 上海東方明珠廣播電視塔,位於浦東陸家嘴,與南浦、楊浦兩座大橋構成了“雙龍戲珠”的美景。這座亞洲第. 一、世界第三的廣播電視塔, ... 於 www.knowmore.cc -

#62.東方明珠塔高度是多少?幾米?幾層 - 迪克知識網

東方明珠塔 位於上海蒲東,1991年7月30日動工,1994年10月1日建成。塔高468米,與外灘的“萬國建築博覽群”隔江相望,建設完成時,列亞洲第一,世界第三高 ... 於 www.diklearn.com -

#63.上海东方明珠塔高多少米,上海东方明珠塔高度多少? - 我要软文网

东方明珠广播电视塔(TheOrientalPearlRadio&TVTower)是上海的标志性文化景观之一,位于浦东新区陆家嘴,塔高约468米上海东方明珠塔高多少米。 於 www.yaoruanwen.com -

#64.上海地標:東方明珠電視塔 - 奇摩新聞

上海從1980年代開始超過百公尺的高樓逐漸出現,不過廣播電視訊號仍是靠高度210公尺的上海電視塔傳送,訊號強度略顯不足。 上海廣播事業局於是在1983年提出 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#65.求上海東方明珠塔有多高,門票是多少啊

主體結構高350米,塔總高度為468米。票價:東方明珠50元(263米觀光廳),85元(第二個球加城市歷史展示館),100元(三個球)。 於 www.locks.wiki -

#66.東方明珠電視塔- 上海旅遊 - U Travel

於1994年建成的東方明珠電視塔,以其468米的高度成為亞洲第一,世界第三的電視塔。整座塔包含了十一個大小不同的球體,下球體設有觀光走廊,高263米的上球體是觀賞上海 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#67.東方明珠是世界第幾高? - 雅瑪知識

東方明珠塔 的高度是亞洲第幾,世界第幾 ... 上海東方明珠,簡稱東方明珠,坐落於浦東新區陸家嘴嘴尖上,位於世紀大道1號,毗鄰上海國際會議中心,隔江與外灘 ... 於 www.yamab2b.com -

#68.东方明珠广播电视塔

上海东方明珠广播电视塔座落于上海黄浦江畔、浦东陆家嘴嘴尖,以其468米的绝对高度成为亚洲第一、世界第三之高塔。东方明珠塔卓然秀立于陆家嘴地区现代化建筑楼群,与 ... 於 xn--xhq9pg0vpmg9ri5rb9qlym23epghi0dgx3bh23a.xn--ses554g -

#69.上海的東方明珠有多少層,東方明珠有多少層 - 極客派

東方明珠 廣播電視塔坐落在浦東新區黃浦江畔,以其468米的高度成為亞洲第一高塔,1994年11月建成。2003年1月被上海市人民**命名為“上海市愛國主義教育基地” ... 於 www.jipai.cc -

#70.东方明珠塔高度是多少米?东方明珠在哪个城市?_奇特_高约

东方明珠塔高度 是多少米?东方明珠在哪个城市? ... 高约四百六十八米,这是一座广播电视塔。这座塔建造的时间比较长了,但是依旧能够正常使用,可以看出在 ... 於 www.sohu.com -

#71.上海东方明珠高度,468米排世界第七(世界最高塔排名)

上海的东方明珠塔,是上海最高的建筑之一,始建于1991年,历时四年修建而成,它是一个广播电视塔,地区信号覆盖半径为80公里,塔身的高度达到了468 ... 於 www.kuaibk.com -

#72.東方明珠廣播電視塔 - 中文百科知識

東方明珠 廣播電視塔(The Oriental Pearl Radio & TV Tower)是上海的標誌性文化 ... 所在地:上海市浦東新區世紀大道1號; 高度:約468米; 建築面積:約7.3萬平方米 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#73.东方明珠塔

东方明珠塔 ,全称上海东方明珠广播电视塔,位于中国上海市浦东区,1991年7月30日 ... 楼层数: 14 升降机数目: 6 高度:主体结构高350米,塔高468米天线/尖顶 ... 於 m.zwbk.org -

#74.東方明珠的高度是亞洲第幾? - 劇多

東方明珠 廣播電視塔是國家首批AAAAA級旅遊景區。塔內有太空艙、旋轉餐廳、上海城市歷史發展陳列館等景觀和設施,1995年被列入上海十大新景觀之一。 於 www.juduo.cc -

#75.東方明珠塔高度是多少米- 生活百科幫

東方明珠塔高度 是多少米簡述:明珠塔高度是468米。東方明珠廣播電視塔,簡稱“東方明珠”,位於上海市浦東新區陸家嘴世紀大道1號。東方明珠廣播電視塔主體塔座直徑158.4 ... 於 shbkb.com -

#76.上海東方明珠電視塔高度為468米,是亞洲第一塔 - 嘟油儂

上海東方明珠電視塔高度為468米,是亞洲第一塔,它的百萬分之一是釐米,1樓l秋風468 1000000 0 000468m 0 0468cm 上海東方明珠電視塔高468米,是亞洲第 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#77.上海東方明珠電視塔的高度是468米 - 就問知識人

上海東方明珠電視塔的高度是468米,廣州電視塔的高度是,1樓匿名使用者請問廣州電視塔比東方明珠中視塔高多少米?答高132米2樓匿名使用者廣州電視塔比 ... 於 www.doknow.pub -

#78.明珠塔高度是多少米东方明珠塔高度是多少米_龙塔和 ... - 天天知识网

明珠塔高度是468米。东方明珠广播电视塔,简称“东方明珠”,位于上海市浦东新区陆家嘴世纪大道1号。东方明珠广播电视塔主体塔座直径158.4米,共3层,中心部分直径为60米, ... 於 www.ttyshi.com -

#79.明珠塔高度是多少米 - 天奇生活

明珠塔高度是468米。东方明珠广播电视塔,简称“东方明珠”,位于上海市浦东新区陆家嘴世纪大道1号。东方明珠广播电视塔主体塔座直径158.4米,共3层, ... 於 m.tianqijun.com -

#80.上海東方明珠高度,468米排世界第七(世界最高塔排名) - Azyvp

上海的東方明珠塔,是上海最高的建筑之一,始建于1991年,歷時四年修建而成,它是一個廣播電視塔,地區信號覆蓋半徑為80公里,塔身的高度達到了468米,目前已經成為了 ... 於 www.cursactrie.co -

#81.東方明珠廣播電視塔 - Wikiwand

東方明珠 廣播電視塔,位於中國上海市浦東陸家嘴的未來主義建築,與外灘隔黃浦江相望,原名上海廣播電視塔,上海市民也常簡稱其為東方明珠。東方明珠由當時華東建築設計研究 ... 於 www.wikiwand.com -

#82.东方明珠塔高度(上海东方明珠电视塔有多高) - 骁龙网

东方明珠塔高度 (上海东方明珠电视塔有多高) 大众传播塑造了我们的现代世界。几十年来,为了传送广播和确保远距离的连接,建筑师们设计了独立式塔楼 ... 於 dragonsem.com -

#83.東方明珠塔高度東方明珠塔介紹- 經驗知識- 秀美範 - 秀美範- 護膚步驟

東方明珠塔高度 東方明珠塔介紹內容:1、東方明珠高約468米。2、東方明珠指的是東方明珠廣播電視塔,是上海的標誌性文化景觀之一,位於浦東新區陸家嘴。 於 xiumeifan.com -

#84.东方明珠塔有多高(东方明珠电视塔高度) - 新生活网

东方明珠塔 有多高(东方明珠电视塔高度). 2022-04-15 07:51:04. 来源:. 【摘要】 东方明珠广播电视塔国家AAAAA级旅游景区东方明珠广播电视 ... 於 www.shxb.net -

#85.上海东方明珠高度,468米排世界第七(世界最高塔 - 八哥世界之最

上海東方明珠塔高度:468米. 上海的東方明珠塔,是上海最高的建築之一,始建於1991年,歷時四年修建而成, ... 於 zzbage.com -

#86.香港明珠塔

香港明珠塔00米,47层,所在城市:福州刘荣广伍振民建筑师事务所(香港)有限公司设计,以208米建筑高度。 三姐妹杭州上海苏州无锡之旅--上海1 外滩3-东方明珠广播电视塔 ... 於 byr.anna-wreczycka.pl -

#87.大约有多少层楼那么?上海东方明珠的电视塔的高度是468米

东方明珠塔高度,上海东方明珠电视塔,上海东方明珠,东方明珠有多少层,东方明珠高度】大约有多少层楼那么?上海东方明珠的电视塔的高度是468米,大约有 ... 於 iask.sina.com.cn -

#88.中國上海市浦東新區了解上海.從東方明珠塔開始- SayDigi

東方明珠塔 頂球|263米主觀光層. 263米的觀景台高度,雖然比台灣的台北101矮了許多,但走出電梯後,因為為球體建築,環型的觀景平台可以眺望整個上海 ... 於 www.saydigi.com -

#89.东方明珠塔是世界第几 - 飞秒生活

可以乘车直达或者坐地铁到陆家嘴站,就可以观赏到位于浦东新区的东方明珠塔。东方明珠塔高度为468米左右,建筑面积达7.3万平方米,分有多种不同的观光层, ... 於 m.feimiao.cn -

#90.东方明珠塔高度上海东方明珠高度,468米排世界第七

每个城市都有自己的标志性建筑。作为中国最发达的城市,上海有自己的标志性建筑,即上海浦东新区东方明珠广播电视塔,成为上海著名的文化景点。 於 m.bjanjianjz.com -

#91.上海東方明珠電視塔是亞洲最高的電視塔,它的高度是468米一

1樓:冷安. 468÷39=12(個);. 答:電視塔的高度相當於12個12層住宅樓的高度. 上海東方明珠電視塔的高度是468米,小明家住的樓房有12層,比東方明珠 ... 於 www.uhelp.cc -

#92.中国最“牛”电视塔排行,东方明珠屈居第二,第一创多个世界纪录

在国内,有很多像埃菲尔铁塔一样的建筑。 · 龙塔 · 东方明珠 · 一张普通的门票从120-元-260元不等,登上不同的高度收费不等。 · 广州电视塔. 於 new.qq.com -

#93.東方明珠廣播電視塔 - 華人百科

東方明珠 廣播電視塔(The Oriental Pearl Radio & TV Tower)是上海的標誌性文化景觀 ... 並報送國家計委,建築高度定為450米。1987年1月,國家計委批準立項,同意將建塔 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#94.东方明珠塔高度(上海东方明珠电视塔有多高) - 环球信息网

东方明珠塔高度 (上海东方明珠电视塔有多高)大众传播塑造了我们的现代世界。几十年来,为了传送广播和确保远距离的连接,建筑师们设计了独立式塔楼 ... 於 www.gpbctv.com -

#95.東方明珠塔有多重? 5 - 好問答網

高度 :天線/尖頂:468米(1,535英尺). 最高樓層:350米(1,148英尺)。 東方明珠塔塔高468米,263米高的上體觀光層和350米處太空艙是遊人360度鳥瞰 ... 於 www.betermondo.com -

#96.全球電視塔高度前六名,中國占了兩個廣州塔排第三

東方明珠 是上海的一顆金星,享譽世界,高度達468米。塔身兩個巨大的中心球體宛如兩顆紅寶石晶瑩奪目,與周邊國際會議中心的巨大球體構成壯美的畫卷。 於 kknews.cc