燊咖啡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭啟泰寫的 Oppa看風景(精裝) 和陳達弘的 見證狂飆的年代:《大學雜誌》20年內容全紀錄提要(1968-1987)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站之燊咖啡館 - 黃頁任意門也說明:之燊咖啡館,統編:31435959,地址:桃園市桃園區同安里新埔六街138號1樓,負責人:簡睿燊,設立日期:2007-01-04,變更日期:2013-12-24,公司狀態:核准設立,營業項目:食品什貨、 ...

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和華品文創所出版 。

國立中正大學 企業管理學系碩士在職專班 艾昌瑞所指導 王信欽的 以方法目的鏈探討個性咖啡館價值內涵 (2017),提出燊咖啡關鍵因素是什麼,來自於個性化咖啡館、方法目的鏈、內容分析法、屬性、結果、價值。

而第二篇論文南華大學 資訊管理學系 陸海文所指導 蔡承嘉的 田口方法應用於單品咖啡萃取最佳化 (2014),提出因為有 最佳方法、田口品質工程、咖啡萃取的重點而找出了 燊咖啡的解答。

最後網站燊咖啡二店 - 台灣咖啡館則補充:台灣咖啡館,燊咖啡三店,三火木咖啡企業社,燊咖啡菜單,燊咖啡檸檬塔,燊咖啡咖啡豆,藝文特區咖啡館,Shen cafe 菜單,好拾日咖啡.

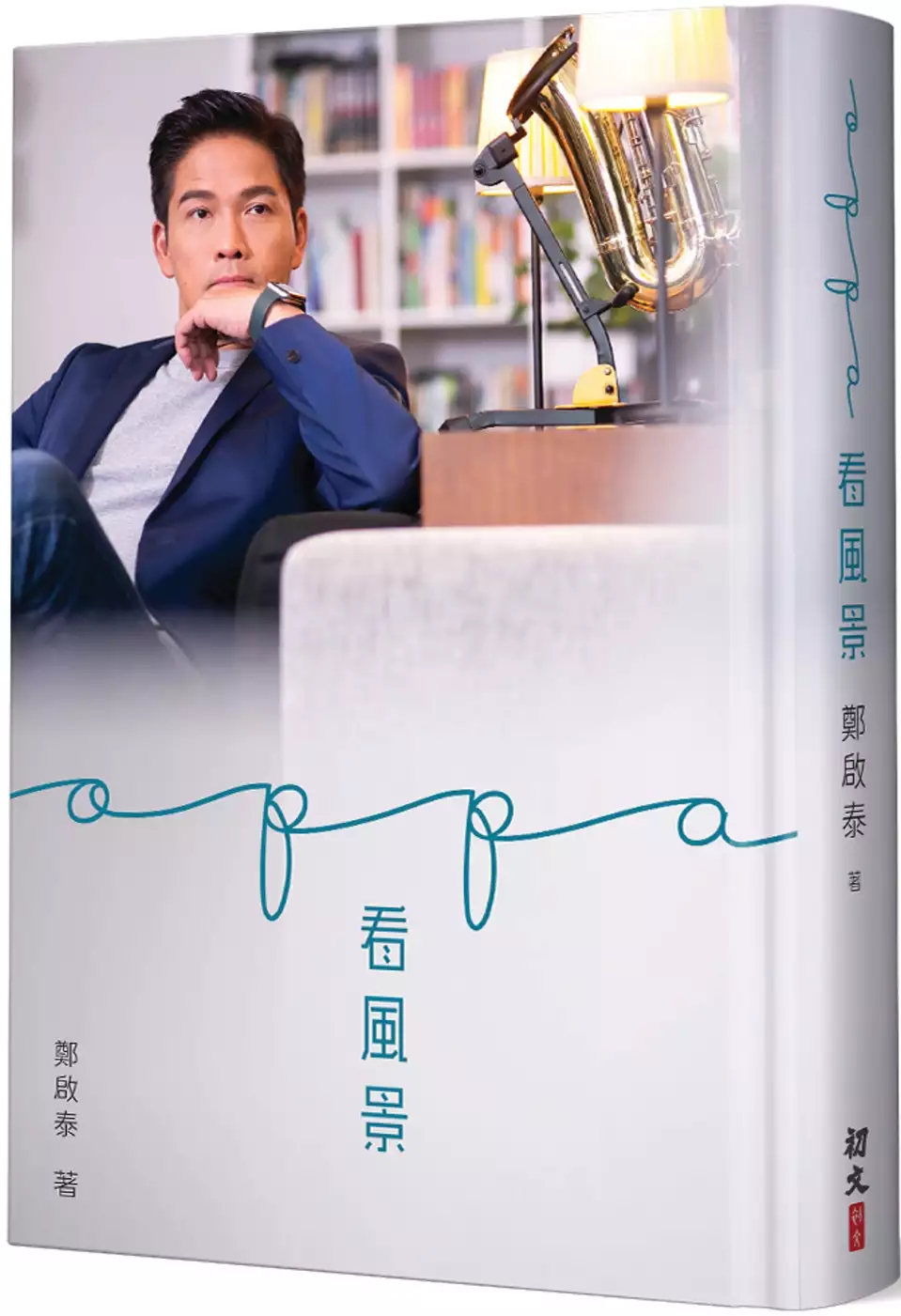

Oppa看風景(精裝)

為了解決燊咖啡 的問題,作者鄭啟泰 這樣論述:

「現在我有奇蹟了, 願任何人也可創造奇蹟。 人生第一次被通緝,很後悔當天做的一件事 我是這樣開始第一次全裸演出的,話說…… 對不起,香港電影金像獎,那年我講錯了一句說話 成功五大皇牌:第5位-學歷、第4位-能力、第3位-經歷、第2位-關係、第1位-懂得把握機會 在地鐵車廂中,我正緊握拳頭準備向他開戰之時,我突然做了一件令其他乘客微笑的事情 寫書則真的是靜下來,沒有人干擾,只有一支筆或者一部電腦,每一個字都是自己去想出來的,那是完完全全真正的自己。」──鄭啟泰 作者活躍於娛樂業屬黃金時代的香港,上世紀60年代末期。從加拿大回港後,發現觀察和表達

更加適合自己,便進入電台,自此活躍於電台及影視界,直至今年,多了一個「作家」的頭銜。藝人鄭啟泰的第一本書,散文集《Oppa看風景》分為威士忌、爵士樂、陳年紅酒和普洱茶4個部分,這4樣東西都是作者喜歡的東西,比如威士忌能夠代表工作,而爵士樂就是成長方式等。 ※ 本書共兩款封面設計,隨機出貨,請讀者留意。 友好傾情推薦(排名按姓氏筆劃序) Bob 可宜 伍詠薇 林祖輝 肥媽 邵仲衡 姚嘉妮 姜皓文 查小欣 胡孟青 範振鋒 秦啟維 袁文傑 敖嘉年 陳詠燊導演 陳德森導演 楊怡 鄧健泓 薛家燕

燊咖啡進入發燒排行的影片

重溫:2021年微辣賀年改編歌《HAPPY NEW YEAR 》:https://youtu.be/XtlbI3l3HqI

/音樂製作/

《Happy New Year》 改編自 BLACKPINK —《How You Like That》

主唱 Vocal:中村 JCW

改詞 Lyricist:JCW 中村 豪DEE 卡特

監製 Produced :姜偉靖 Ginger

編曲及音樂製作:Arranger and Mixing Engineer:福島章嗣 Akitsugu Fukushima

參與演唱Backing Vocal:KK 的士文 卡夫 ROBERTO ABBY

/影片製作/

出品 Presented By:微辣文化有限公司 Manner Culture Enterprises Limited

聯合製作 Production:微辣文化有限公司 Manner Studio X 高低娛樂製作有限公司 Dyno Production

監製 Executive Producer:李偉麟 Jacky Lei Wai Lon、歐子麟 Albertino Amante

導演 Director:糟糕王 JCW

第一副導演 1st Assistant Director:月月鳥 MMB

第二副導演 2nd Assistant Director:貓特卡 CARTER CHEANG、的士文 DESMOND

製片組 Production Department

製片 Producer:羅卓瑩 Charlie Lo Cheok Ieng

製片助理 Production Assistant:何家琦 KK Ho Ka Kei、曹子聰 Chou Chi Chong、馬慧燊 Neriah Ma Wai San、褚琬琪 Chu Wanqi、黃大田 Manna Wong

攝影組 Camera Department

攝影師 Director of Photography:李文熙 Cassidy James Lichtenstein

第一助理 1st Assistant Director of Photography:張舜文 Jacky Shun Man Cheung

第二助理 2nd Assistant Director of Photography:林思松 Ellis Lam

助理 Assistant Director of Photography:梁子軒 Darren Leung Chi Hin

燈光組 Lighting Department

燈光 Gaffer:呂灝 Mars Loi

燈光助理 Best Boy:劉天仁 Jin Lao 、李俊文 Lei Chon Man、譚家燊 Cason Tam、陳耀宗 Sun Chan、陳穎燊 Sunny Chan、林彥進 Jason Lam In Chon 、蘇偉 Alex Sou

美術組 Art Department

美術 Art Director :關希雯 Adelyn Kuan Hei Man

美術助理 Art Director Assisant:麥文婷 Echo Mak Man Teng、孫騏 Terry Suen Kiii、吳家寶 Nick Ng Ka Poui、朱曉傑 Hugo Chu Hio Kit ii、吳佩欣 Ng Pui Ian

造型組 Style Department

造型 Stylist:Loramaker

造型助理 Stylist Assisant:Miko Ng、李曄 Leaf Lei、何詠芝 Ho Weng Chi

收音 Boom Operator:何家琦 KK Ho Ka Kei、馬慧燊 Neriah Ma Wai San

場記 Script-man:李思恩 Xenia、馮曉晴 Vanessa Fong Hio Cheng

電工 Electrician:文哥

吊臂組 Jib:雷文工作室

幕後花絮 Behind the Scene:周景濠 Chao Keng Hou、徐靜雯 Crystal Choi 、李佩賢 Pam

劇照師 Still Photography:李偉麟 Jacky Lei Wai Lon

藝人助理 Artist Assisant:金碧娥 Alisom Kam Pek Ngo、何健邦 Bee Ho Kin Pong

編劇 Screenwriter:糟糕王 JCW

片頭設計 Title Sequence:AB、Emily

剪接助理 Post-Production Assisant:中村

剪輯 Editor:李文熙 Cassidy James Lichtenstein、糟糕王 JCW

調色 Color toning:李文熙 Cassidy James Lichtenstein

化妝提供 Make up

吳美欣 Ng Mei Ian

Sandy’s make up workshop

Amble澳門化妝及造型設計學院

舞獅表演 Lion And Dragon Dance

澳門津邦體育會

舞蹈導師 Dance Tutor:

Javis Mo@Rebal Z Base、Pignose @Rebal Z Base

場地支持 Special Thanks To(排名不分先後)華峰點心、法國紅酒會、Anpex production

贊助 Sponsorships:

Frequent Flyer | Gig_audio sponsor elephant’s gear 藍牙喇叭 | Nutritionous Macau | Red Bull | 滋味滿屋 | 心研茶

演員YouTube

@豪Dee @雞WING @Jeffrey Fok霍哥哥 @Nathan Lam加蔥 @劉蘊晴 Rachel @Doris Lee 多多 @Tina田娜 @Yelo黃曉晴 @李宇軒Edward Lei @蘇霖Sulin Ip @This is R @馬檇鏗Roberto @Amilia W @佩男Puinam @思男 sinam @蘇菲Sophibae @何佰Ho100 @六毫子 SixtyCents @Sofia Paiva麥嘉欣 @bestcouple不是情侶 @煮詞人Jacky Lou @HUGO TV @豆腐Iris Fu @Bigman大文 @少年江流的觀影日誌 @阿泰的個人世界 @Chloe不喝咖啡 @Cass Chiu @菠蘿Apollo

更多精彩請關注►►Let's #tastehappiness

▼ Follow 微辣Manner

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgSbuhAD48A7RxbvflQfdjQ?sub_confirmation=1

Facebook: https://www.facebook.com/weilamanner

Instagram: https://www.instagram.com/mannerproduction/

成為辣粉(部分地區因YouTube官方未開放暫時無法加入)

https://www.youtube.com/channel/UCgSbuhAD48A7RxbvflQfdjQ/join

▼微辣MannerProduction

生活的調味►►http://mannerproduction.com

#2021賀年MV #HAPPYNEWYEAR #製作特輯

以方法目的鏈探討個性咖啡館價值內涵

為了解決燊咖啡 的問題,作者王信欽 這樣論述:

本研究以方法目的鏈為研究基礎,並以內容分析法分類,繪製成階層價值圖(HVM),檢測個性化咖啡館在消費者核心價值,並解析其內涵及後續行銷經營方式,提供給從事咖啡服務產業之相關業者,掌握完整的消費市場訊息,制定店家的行銷策略,以符合消費者心中的價值及建立獨特性,與主要市場區隔。從本研究發現,消費者至個性化咖啡館最終想獲取價值分別為:獲取咖啡專業知識、輕鬆自在、更有效率、方便性、安全感、物超所值及開心快樂;而價值是消費者前往個性化咖啡館時想要獲得並達到的內心最終狀態,對於業者來說是最難控制,因此業者應該著手於較具體且容易操作的屬性,藉著屬性傳遞欲達到的價值追求。也就是以咖啡館的特徵,來增加或誘發吸

引消費者前往消費的要素,進而獲得最終價值。

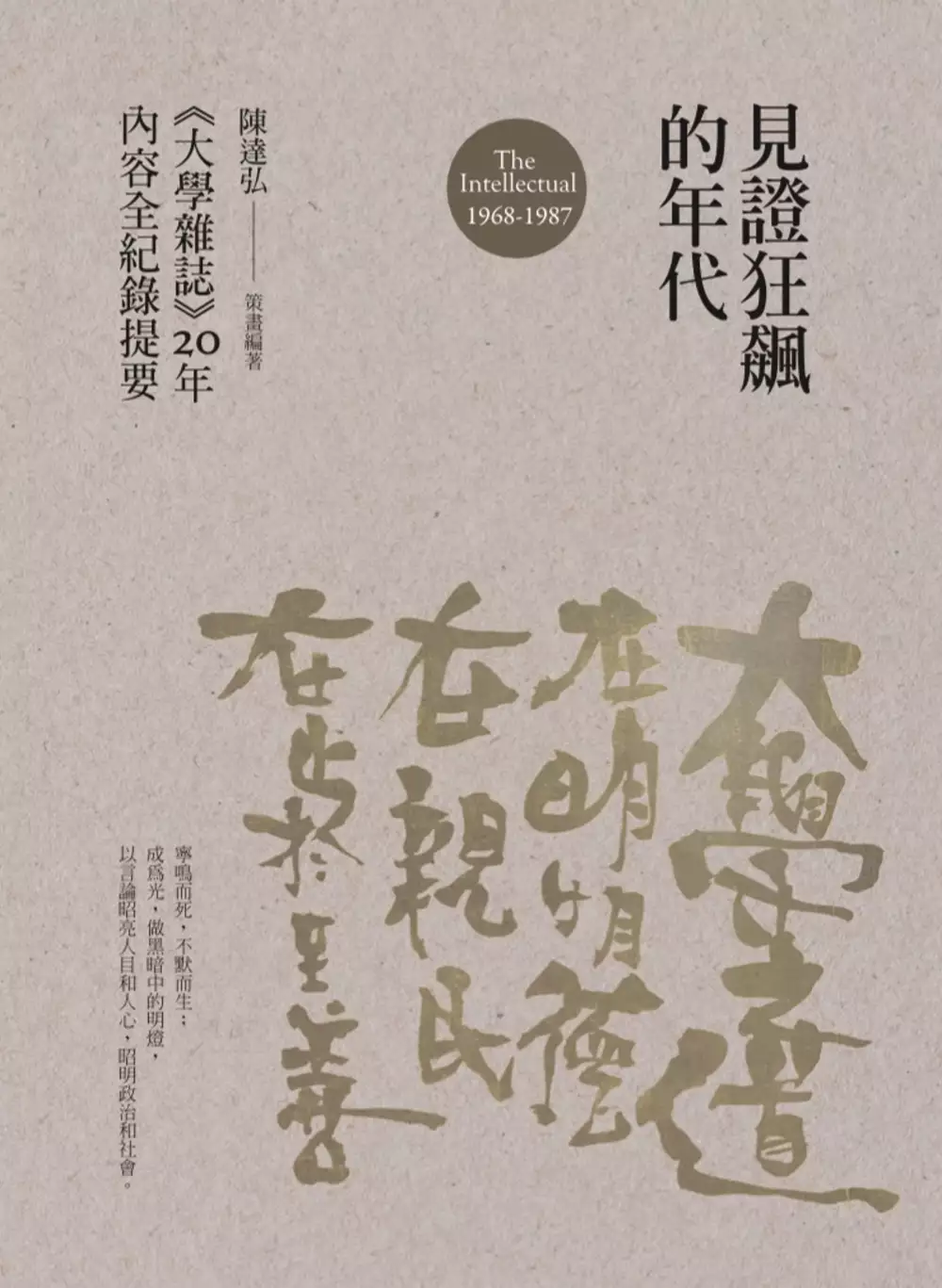

見證狂飆的年代:《大學雜誌》20年內容全紀錄提要(1968-1987)

為了解決燊咖啡 的問題,作者陳達弘 這樣論述:

《大學雜誌》命名緣由,引述四書《大學》開宗明義說的:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」稱本刊的命名,即源於此。所以《大學雜誌》並不是一本全以大學生為對象的讀物,更不是某一大學的校刊。它是為了每一位愛好新知、關心現實的朋友創辦的。 《大學雜誌》曾宣示的努力的方向有三,在立言方面,將以知識分子的理性良知為準繩,對當前國是問題提出嚴肅的諍言。在處理稿件方面,對於各種不同的意見,只要是出自善意,都樂於刊用。尤其是對《大學雜誌》社論提出批評的,更是歡迎。在內容方面,除繼續加強政論時評外,將努力充實有關知識性、思想性和文藝性的文章。 作為知識份子的我們,是有理由感到驕傲與光榮的,

因為歷來的知識份子具有言論報國的一種良好傳統。胡適之先生曾經引述九百多年前宋朝范仲淹在其〈靈烏賦〉裡的爭自由的名言──「寧鳴而死,不默而生」,說明歷來知識份子認為諫諍是一種天生的責任,是一種極好的傳統。范仲淹寫這篇賦大概是在景祐三年(1036),所以這比美國開國前期亨利柏德烈(Patrick Henry)在1775年所說的爭自由的名言──「不自由,毋寧死」──還要早740年。但我們爭自由的成績如何?尤其是我們這一代的知識份子究竟盡了多少責任?陶百川先生曾疾呼知識份子應該善盡各人的職責,背起各人的十字架,成為光,做黑暗中的明燈,以言論昭亮人目和人心,昭明政治和社會。 從國家與政府的立場看,

言論的自由可以鼓勵人人肯說「憂於未形,恐於未熾」的正論危言,來替代小人們天天歌功頌德、鼓吹生平的濫調。多年來,我們的政府一直致力於推行開明的自由民主的政治,以期達成更完美社會的理想目標。身為知識份子,我們更應該繼承良好傳統,善盡職責,藉善意的批評和理性的建議,來協助政府,策勵政府,我們深信,以言論參與國是,是現代民主國家的國民,尤其是知識份子的一項無可讓渡的權利,更是一項無可逃避的責任。 本書特色 我們這一代知識份子的責任 ── 士不可不弘毅,任重而道遠 ── 寧鳴而死,不默而生; 成為光,做黑暗中的明燈, 以言論昭亮人目和人心,昭明政治和社會。 五四運動的時候

,當時的北大校長蔡孑民先生曾以「愛國不忘求學,求學不忘愛國」兩句話勉勵青年學子,對於今天的青年學生和知識份子而言,其依然是不移的真理。已故的臺大校長傅孟真先生也一再以「敦品、力學、愛國、愛人」訓勉臺大學生,要求他們做到「知識的誠實」(intellectual honesty),養成立信的人格與愛國的情操。竭智盡忠,發揚優秀的文化內涵,建立現代化的民主社會國家。 《大學雜誌》的宗旨:以建立現代化民主國家為信念。始終堅持立場,善盡言責,對國是問題曾經提過許多大膽而嚴正的諍言,一本初衷,以知識份子的身分,提供建設性的意見。《大學雜誌》不是政治團體,而是表達社會公正輿論的公器,絕不容許成為任何私

人的工具。 編者的話 見證狂飆的年代:《大學雜誌》20年內容全紀錄提要(1968-1987) 陳達弘 《大學雜誌》發行人暨總經理 導言 臺灣社會中的歷史意識 陳鼓應 北京大學哲學系人文講席教授 序 01還有夢想嗎?不要輕言放棄! 鄧維楨 《大學雜誌》創辦人 02《大學雜誌》獨領風騷兩三年 黃榮村 教育部前部長/臺大心理學系名譽教授 03沒有私心,基於理念及責任感 何步正 《大學雜誌》前執行編委 04社會代議崛起的先驅 趙永茂 臺灣大學前副校長/臺灣大學政治學系名譽教授 05舊語言與新篇章: 狂飆年代下的《大學雜誌》 夏春祥 世新大學口語傳播學系專任教授 06出

色的知識份子的角色 林景淵 歷史學者/國立中興大學退休教授 07寶島往事並不如煙 邱立本 香港《亞洲周刊》總編輯 08大學是社會的良心 洪三雄 前臺大學生社團主席/現任國票綜合證券公司董事長 09歷史需要保存,歷史更需要解讀與認識 劉吉軒 政治大學圖書館前館長 《大學雜誌》全輯(1968-1987) 創刊號(民國57年1月) 第2期(民國57年2月) 第3期(民國57年3月) 第4期(民國57年4月) 第5期(民國57年5月) 第6期(民國57年6月) 第7期(民國57年7月) 第8期(民國57年8月) 第9期(民國57年9月) 第10期(民國57年10月) 第11期(民國5

7年11月) 第12期(民國57年12月) 第13期(民國58年1月) 第14期(民國58年2月) 第15期(民國58年3月) 第16期(民國58年4月) 第17期(民國58年5月) 第18期(民國58年6月) 第19期(停刊) 第20期(民國58年8月) 第21期(民國58年9月) 第22期(民國58年10月) 第23期(民國58年11月) 第24期(民國58年12月) 第25期(民國59年1月) 第26期(民國59年2月) 第27期(民國59年3月) 第28期(民國59年4月) 第29期(民國59年5月) 第30期(民國59年6月) 第31期(民國59年7月) 第32期(民國59年8月)

第33期(民國59年9月) 第34期(民國59年10月) 第35期(民國59年11月) 第36期(民國59年12月) 第37期(民國60年1月) 第38期(民國60年2月) 第39期(民國60年3月) 第40期(民國60年4月) 第41期(民國60年5月) 第42期(民國60年6月) 第43期(民國60年7月) 第44期(民國60年8月) 第45期(民國60年9月) 第46期(民國60年10月) 第47期(民國60年11月) 第48期(民國60年12月) 第49期(民國61年1月) 第50期(民國61年2月) 第51、52期(民國61年4月) 第53期(民國61年5月) 第54期(民國61年6

月) 第55期(民國61年7月) 第56期(民國61年8月) 第57期(民國61年9月) 第58期(民國61年10月) 第59期(民國61年11月) 第60期(民國61年12月) 第61期(民國62年1月) 第62期(民國62年2月) 第63期(民國62年4月) 第64期(民國62年5月) 第65期(民國62年6月) 第66期(民國62年7月) 第67期(民國62年8月) 第68期(民國62年9月) 第69期(民國62年10月) 第70期(民國62年12月) 第71期(民國63年3月) 第72期(民國63年4月) 第73期(民國63年5月) 第74期(民國63年6月) 第75期(民國63年7月

) 第76期(民國63年8月) 第77期(民國63年9月) 第78期(民國63年10月) 第79期(民國63年11月) 第80期(民國63年12月) 第81期(民國64年1月) 第82期(民國64年2月) 第83期(民國64年3月) 第84期(民國64年4月) 第85期(民國64年5月) 第86期(民國64年6月) 第87期(民國64年7月) 第88期(民國64年8月) 第89期(民國64年9月) 第90期(民國64年10月) 第91期(民國64年11月) 第92期(民國64年12月) 第93期(民國65年1月) 第94期(民國65年2月) 第95期(民國65年3月) 第96期(民國65年5月

) 第97期(民國65年6月) 第98期(民國65年6月30日) 第99期(民國65年8月) 第100期(民國65年9月) 第101期(民國65年10月) 第102期(民國65年11月) 第103期(民國65年12月) 第104期(民國66年2月) 第105期(民國66年3月) 第106期(民國66年4月) 第107期(民國66年5月) 第108期(民國66年6月) 第109期(民國66年7月) 第110期(民國66年9月) 第111期(民國66年10月) 第112期(民國67年2月) 第113期(民國67年2月) 第114期(民國67年4月) 第115期(民國67年5月) 第116期(民國6

7年7月) 第117期(民國67年9月1日) 第118期(民國67年9月30日) 第119期(民國67年11月) 第120期(民國67年12月) 第121期(民國68年1月) 第122期(民國68年2月) 第123期(民國68年3月) 第124期(民國68年4月) 第125期(民國68年6月) 第126期(民國68年8月) 第127期(民國68年9月) 第128期(民國68年10月) 第129期(民國68年11月) 第130期(民國68年12月) 第131期(民國69年1月) 第132期(民國69年2月) 第133期(民國69年3月) 第134期(民國69年4月) 第135期(民國69年5月)

第136期(民國69年6月) 第137期(民國69年7月) 第138期(民國69年8月) 第139期(民國69年9月) 第140期(民國69年11月) 第141期(民國69年12月) 第142期(民國70年1月) 第143期(民國70年2月) 第144期(民國70年3月) 第145期(民國70年4月) 第146期(民國70年5月) 第147期(民國70年6月) 第148期(民國70年7月) 第149期(民國70年8月) 第150期(民國70年9月) 第151期(民國70年10月) 第152期(民國70年11月) 第153期(民國70年12月) 第154期(民國71年1月) 第155期(民國7

1年4月) 第156期(民國71年5月) 第157期(民國71年6月) 第158期(民國71年7月) 第159期(民國71年8月) 第160期(民國71年9月) 第161期(民國71年10月) 第162期(民國71年11月) 第163期(民國71年12月) 第164期(民國72年1月) 第165期(民國72年2月) 第166期(民國72年4月) 第167期(民國72年6月) 第168期(民國72年7月) 第169期(民國72年9月) 第170期(民國72年10月) 第171期(民國72年11月) 第172期(民國73年1月) 第173期(民國73年2月) 第174期(民國73年5月) 第175

期(民國73年9月) 第176期(民國73年10月) 第177期(民國73年11月) 第178期(民國73年12月) 第179期(民國74年1月) 第180期(民國74年2月) 第181期(民國74年3月) 第182期(民國74年5月) 第183期(民國74年6月) 第184期(民國74年7月) 第185期(民國74年8月) 第186期(民國74年9月) 第187期(民國74年10月) 第188期(民國74年12月) 第189期(民國75年1月) 第190期(民國75年2月) 第191期(民國75年3月) 第192期(民國75年4月) 第193期(民國75年5月) 第194期(民國75年6月)

第195期(民國75年7月) 第196期(民國75年8月) 第197期(民國75年9月) 第198期(民國75年10月) 第199期(缺) 第200期(缺) 第201期(缺) 第202期(缺) 第203期(缺) 第204期(缺) 第205期(民國76年5月) 第206期(民國76年6月) 第207期(缺) 第208期(民國76年8月) 第209期(民國76年9月) 後記 憶老楊,《大學雜誌》前總編輯楊國樞 何步正 《大學雜誌》前執行編委 一枝健筆 一介書生 陳達弘 《大學雜誌》發行人暨總經理 編者的話 見證狂飆的年代:《大學雜誌》20年內容全紀錄提要(1968-1

987) 陳達弘/《大學雜誌》發行人暨總經理 在北大教書的陳鼓應兄返臺,敘舊之餘,談到北京大學、武漢大學的碩博士生,對研究《大學雜誌》非常有興趣,因為《大學雜誌》在當年白色恐怖陰影下,堅持知識分子報國熱忱,鼓吹臺灣政治民主與言論自由,掀起波瀾壯闊的改革浪潮,對當前也處於改革轉型熱潮的中國大陸,極具參考價值。 鼓應兄為了鼓勵這些碩博士生,極力為他們奔走,爭取研究補助經費,為數雖然不多,盛情可感。 當年我和鼓應兄都曾積極參與《大學雜誌》運作,一起見證過那段狂飆的年代,如今年紀漸長,熱情不減。鼓應兄帶來的訊息,感動了我,也激勵了我,我開始思考,可以為有意研究《大學雜誌》的學生,或

有心以史為鑑、積極促進海峽兩岸持續進步改革的人士,做些什麼? 在此同時,政治大學圖書館和我洽談將《大學雜誌》數位化的計畫。幾經考慮,我提供七十年代的《大學雜誌》,供政大將之數位化,方便典藏研究。計畫完成時,政大圖書館特別舉辦一項數位史料與研究論壇,主題就是「知識分子與臺灣民主化:《大學雜誌》及其相關人物」。陳鼓應、南方朔、張俊宏、陳玲玉、洪三雄和我,都受邀出席。 政大對史料保存的重視,幾位《大學雜誌》當年的夥伴對那段改革歲月的回憶與肯定,讓我起了一個動念,那就是:《大學雜誌》是否應該重新出發? 《大學雜誌》曾有輝煌的過去,在臺灣政治改革過程中扮演重要的推動者角色。後來因為種種

原因,在完成階段性任務後,暫時停刊。三十多年過去了,臺灣進入一個新的轉型時期,這一代年輕知識分子是否應該勇敢站出來,在眾聲喧嘩中,發出清醒的聲音。太陽花學運呈現出來的新世代心聲,值得深思,國是問題,更需要宏觀視野,多元思考。我希望重新出發的《大學雜誌》,能提供一個平臺,讓這一代的知識分子有報國的發聲管道,甚至兩岸能在這個平臺上交流思想與意見,促進兩岸共同改革與發展。 《大學雜誌》停刊後,臺灣不論是在政治經濟社會文化甚至國際與兩岸情勢方面,都有了翻天覆地的變化。這期間,知識份子有的仍秉持道德良知,不畏權勢,針砭時政,言所當言。但也有人向權位利益低頭,或為特定的意識形態服務,忘了知識分子的堅

持與使命感。國家社會在藍綠惡鬥中虛耗,青年失去報國熱忱,也失去奮鬥方向。 有鑑於此,重新檢視《大學雜誌》當年集結知識分子為國家盡心,為人民發聲的歷史,當有其意義。 《大學雜誌》目前有成立復刊籌備委員會的想法,希望能夠廣納各方意見,我們推出《見證狂飆的年代:《大學雜誌》20年內容全紀錄提要(1968-1987)》,算是籌畫復刊的第一步,由曾任《大學雜誌》主編的鍾祖豪兄與陳芊莉遍閱我個人收藏,以及國家圖書館、臺大圖書館典藏的《大學雜誌》合訂本,從民國57年(1968年)元月創刊起,到民國76年(1987年)9月止,近20年共209期(缺199至204期,另缺207期,因改組而佚失),每

期內容都摘要整理,約七萬多字。這20年來雜誌的人事變動、重大事件,也都有扼要介紹,對研究《大學雜誌》的學子或相關人士,相信會有極大的參考價值。 為了更方便研究與參考,特將這209期的雜誌目錄與所有作者,編成索引作為附錄,也是保存重要史料的一部分。 復刊工作計畫中,千頭萬緒,但我們仍有一顆年輕的心,願和許許多多《大學雜誌》當年的編者、作者、讀者共同為復刊努力,更期盼青年知識分子熱情參與。新的時代要有新的思維,新的創意,請一起回應時代召喚,為臺灣的未來奉獻心力,再做一次歷史見證。 走筆至此,讓我不禁感念幾位老友: 其一,鄧維楨,創辦人(只做事不掛名),草創初期,為理想,出錢

出力,從不計名利。沒有鄧維楨,就沒有《大學雜誌》,也就沒有《大學雜誌》後續的發展。 其二,張俊宏,對臺灣民主改革有其理想並深具卓見。我個人對他溫文儒雅,言人所不敢言之道德、勇氣,深為折服。我們給他一個雅號「政治醫生」。前二年,他還是一本初衷,不改其志,在臺大法學院舉辦「狂飆年代與知識份子」研討會二天。場面盛大,很成功。 其三,何步正,臺大經濟系,香港僑生,草創初期擔任總編輯,對人力資源開發有他的一套,我的參與也是受其邀約。 其四,阮義忠、郭承豐、藍榮賢及其他美編,對《大學雜誌》的美編設計上,有參與及貢獻者,一併致謝。 又不禁讓我追思起兩位:兼負《大學雜誌》重責大任的陳少

廷社長與楊國樞總編輯。 可以說,《大學雜誌》因他們築基,才有往後20年的璀璨歷史。 最後,要特別感謝華品文創出版公司總經理王承惠有出版家的高度大器與知識見解,同意出版本書,也謝謝總編輯陳秋玲為編務的順利而費心,更謝謝國家圖書館曾淑賢館長,為佚失的缺期,動用各大學館際合作,並促其同仁努力協尋,盡力補全本書的辛勞,以及國立政治大學圖書館特藏管理組張惠真女士協助本書封面掃描事宜,在此一併致謝。希望本書的出版能有助於更多讀者及研究者。 導言 臺灣社會中的歷史意識 陳鼓應/北京大學哲學系人文講席教授 一、 《大學雜誌》產生於臺灣的一個特殊年代。 一九四九年國府退守臺灣,

同年五月宣布島內進入戒嚴狀態,隨即頒布嚴苛的《懲治叛亂條例》。一九五○年,韓戰爆發,美國第七艦隊橫守臺灣海峽,麥卡錫主義的白色恐怖散播到臺灣,蔣氏政權獲得CIA的技術支援,在島內進行地毯式的大逮捕。自此以後,戒嚴時期延續三十八年之久,史稱臺灣的「白色恐怖時代」。一九六○年九月四日,《自由中國》雜誌創辦人雷震因刊物內批評時政的言論而遭逮捕、雜誌也被查封。自此,言論界噤若寒蟬,整個六十年代籠罩於政治的高壓陰霾中,時人稱其為「啞巴的一代」。直至七十年代初期,由於國際局勢的調整加上島內經濟的發展、教育的提升,戰後成長的青年乃結群而出,於一五七一年元月改組《大學雜誌》,這個群體後來被稱作「《大學雜誌》集

團」。 一九七一年至一九七三年間,臺灣社會接連發生三個重大事件:《大學雜誌》改組,「保釣」運動興起於臺大、政大各校園以及「臺大哲學系事件」。事實上,後兩個事件的進展都與《大學雜誌》的言論傳播密切相關。 七十年代初期,在革新浪潮的推動下,《大學雜誌》交織著民主到民族、人權到主權的言論主軸。直至《夏潮》雜誌出現,可以說這一主軸或顯或隱地貫穿於整個七十年代的思想言論界。八十年代以後,雖然臺灣政治結構發生重大轉變,黨外刊物蜂擁而出,但在理論層次與思想內涵上,卻十分單調,所觸及的議題多屬新聞相關的政論性質。在理論層次和思想內涵上遠不及《大學雜誌》與《夏潮》,更不如五十年代《自由中國》雜誌來得

激盪人心。下面容我簡要陳述五十年代至七十年代間的思想言論進程。 二、 五十年代以來,《懲治叛亂條例》的頒布及其執行,致使大陸時期制定的《憲法》形同虛設,《條例》儼然凌駕於其上,成為威權統治迫害異己的殘酷工具。七十年代,我蒐集到許多老政治犯的判決書。僅一九五○年,島內便發生桃園案、臺中案、麻豆案等三大政治案件,大量逮捕所謂思想有問題的異己份子。每次逮捕都秘密進行,即使平民也送至軍法審判,而且一審判決。一般來說,作家和知識份子多以《條例》第七條「以文字、圖書、演說,為有利於叛徒之宣傳者,處七年以上有期徒刑」量刑;被視為情節嚴重者,則以二條一死刑起訴或終身監禁。根據「戒嚴時期補償基金會」的

資料,五、六十年代以來審理的政治案件多達一萬三千多件。由此可見,政府公權力的無限膨脹和濫用,以至於蒙受不白之冤的民眾不可勝數。此番「白色恐怖」的特殊局勢於六十年代達到高潮。 五十年代雷震創辦的《自由中國》半月刊,在蔣氏政權特務統治陰森壓抑的氣氛中,發出振聾發聵的諍言。至一九五七年,該刊連續發表多篇社論抨擊時政,如,〈反攻大陸問題〉、〈政治的神經衰弱症〉、〈「反共」不是黑暗統治的護符〉。這些言論形成官方與民間的緊張對立,官方輿論嚴厲地斥責該刊物為宣揚「反攻無望論」。胡適之先生知曉後更是十分緊張,認為「反攻大陸」是「金字招牌」,並撰文〈容忍與自由〉,提醒知識份子需保有容忍的態度,強調容忍比自

由更重要。隨後,殷海光先生撰寫了〈胡適論「容忍與自由」讀後〉,闡明「自古至今,容忍的總是老百姓,被容忍的總是統治者」,告誡胡適先生「不應以這個社會對你底『無神的思想』容忍為滿足,而應以使千千萬萬人不因任何『思想問題』而遭監禁甚至殺害為己任」。 《自由中國》這類文章的發表,正是我們在大學求學的階段。那一時期,在學界復古主義和道統意識構成觀念的牢籠,緊緊地禁錮著我們。該刊物發出震撼人間的呼聲,激起時代的「掃霧運動」,使我們這一代的在校大學生既看清現實,又大開眼界。臺大校園內由師長們所散發出的五四精神,借助《自由中國》的平臺,在思想觀念上得到推展,成為我們的驅動力和創發力。 《自由中國》

半月刊的社論連續多期真砭時弊、檢討政策弊端,觸怒了當局的神經。最終,這一知識群為首的雷震被捕,由《自由中國》倡導的民主運動也隨即宣告終結。往後的十年間,臺灣社會的知識份子遁入群體性沉默,沒有一本政論性的刊物出版。只有一本討論文化問題的《文星》雜誌,可以算作知識份子在文化議題上發出個別聲音的唯一平臺。 從六十年代初,存在主義思潮便進入校園,以其對西方現代性諸多困擾的反思,衝擊著青年學生的思考。我個人在此時借助尼采和莊子的思想,用以表達我對自由民主的嚮往。一九六六年,我忽然因為當局迫害殷海光教授(參見殷海光《我怎樣被迫離開臺灣大學》)而遭受牽連。隨著大學專任教職被解除,我的現實生活跌入了前所

未有的窘境。六十年代後半期,李敖、陳映真、柏楊等作家相繼被捕;身處特殊時期的我們,成為名副其實的「啞巴的一代」。直至《大學雜誌》的改組,這一沉悶的局面才真正得到改觀。可以說,《大學雜誌》接續著一個特殊時代的自由呼聲,承載著一個特殊時代的民主記憶。 三、 七十年代伊始,島內經濟實力穩健攀升,教育體系也日趨完善。然而,黨內元老重臣派卻積弊深重,觀念陳腐,阻礙新生力量接管政事。因此,上層結構老舊僵化與經濟發展日趨繁盛間的張力,推動著各行各業謀求政治社會的除弊更新,改革的呼聲日益高漲。值此之時,光復後在臺灣受教育的第一代知青,迎合時代的主題,結群而出,數十名的社務委員以聯合署名或集體論政的形

式參與《大學雜誌》的改組擴充,將其由思想文化性刊物扭轉為社會政治類期刊。一九七一年元月,在《大學雜誌》第三十七期(改組後首期)上,我寫了一封〈給蔣經國先生的信〉(與劉福增、張紹文聯署發表),文中回應了蔣先生指出青年人不發言的社會現實,我們認為青年人不是不願發言,「主要的原因可能是不敢說,或覺得說了也沒用」。同期,〈臺灣經濟發展的問題〉(邵雄峰)、〈容忍與了解〉(陳鼓應)、〈消除現代化的三個障礙〉(張景涵)、〈學術自由與國家安全〉(陳少廷)這四篇時政性文章一經面世,便引起輿論的關注(參看第三十八期〈對上期的幾點意見〉一文)並招致當局的警覺。〈容忍與了解〉是我寫的第一篇政論性的文章。文中我曾這樣說

:「安全人員的安全工作造成很多人的不安全感」,這是我在白色恐怖時代中的內心感受,這也道出當時大多數人的心聲。文章的開頭,我還指出看待現實問題需要「拉開視線,從廣大的文化背景與歷史的洪流中去看」。 一九七○年秋,美日合謀操縱釣魚島主權紛爭,海外學生運動率先反抗帝國主義的蠻橫。同時,中央政府在危機處理上極度失職,當局無法在艱難時刻捍衛民族尊嚴與主權完整。一九七一年四月十五日,「保釣」運動發生,臺大、政大學生為保衛中國領土釣魚臺而向美使領館示威。同年五月,《大學雜誌》第四十一期刊登「保釣」運動專號。是年十月,由我擔任輪值主編的《大學雜誌》第四十六期,陸續登載〈國是諍言〉長文(張景涵等十餘位簽署

)、〈中央民意代表的改選問題〉(陳少廷)、〈釣魚臺問題對話錄〉(王曉波)等多篇政論性專文。此後,由臺大法代會學生陳玉玲和洪三雄主辦的「言論自由在臺大」座談會,以空前的規模轟動校園,會議實錄更被《大學雜誌》第四十七和第四十八兩期轉載。時隔數週,法代會又舉辦了「民主生活在臺大」座談會。會後,我將發言稿撰寫成〈開放學生運動〉,並在《大學雜誌》第四十九期上發表。言論力度的逐步增強,隨即引來當局的警覺以及中央日報對我為時六天的連續抨擊。 一九七二年夏,我懷著「朝聖」般的心情首度赴美探親。當時,美國是我眼中「自由」、「民主」的燈塔;其「自由」、「民主」的理念,是我用來對抗白色恐怖時期獨裁政權的精神武

器。但是我到了美國,看到美國越戰後期的百業蕭條,而軍事工業卻一枝獨秀;看到美國政府一方面在媒體上宣揚「自由」、「民主」,一方面卻用坦克、大炮支持多國的獨裁政權。就連這片所謂「自由」、「民主」的土地,都是早期透過對印地安原住民的殺戮掠奪得到的。我越來越清醒地認識到「世界警察」的不正義,正如羅斯福總統所自詡的:美國就是一座「民主兵工廠」。的確,「民主」其表,「兵工廠」其裡──軍事干預別國並建立百餘處軍事基地。而在加州校園,我又親眼目睹了南京大屠殺的慘烈錄影,此情此景,喚醒我幼年時期對日本戰機轟炸故鄉福建長汀的記憶。書本中文字記載的百年近代史,也越發地鮮活起來:不止一個國家侵略你,而是多國侵略你;不

止一個國家欺凌你,而是多國欺凌你。民族情懷與主權觀念瞬時撞擊著我的心靈,著實激盪起我內心深處的歷史意識。 「保釣」運動與旅美經歷大幅地拓展了我的思想視野,同時也迫使我反思:歷史意識於我們而言何其重要!一旦真實的過往被人為地抹去,那麼產生出來的歷史知識便有所偏執,而這也使得完整歷史的圖像,會被各種現實需要切割成意義破碎的片段,正如我們這一代青年一度被美國官方的片面宣揚蒙蔽住雙眼。尼采就曾說到:「過分缺乏歷史意識,就會像阿爾卑斯山下的居民般視野狹隘」。自此之後,民主與民族、人權與主權成為我現實人生中的關鍵議題。而這一議題正是一九七三年「臺大哲學系事件」爆發前《大學雜誌》不分省籍、不分統獨的群

體言論主軸。五十年代,《自由中國》抨擊專制政體而倡導民主和人權;七十年代,《大學雜誌》遭遇軍事霸權而宣揚民族與主權。前者對內而後者對外,伴隨其中的是視域的漸漸寬廣與思考的逐步深刻。直至七十年代後期的《夏潮》和《臺灣政論》,也都遵循這一主題運轉而推進其言論活動。可以說,民主運動自此融入了抵禦外侮的特殊意涵。 探親期滿我即返臺,同年十二月四日,「民族主義座談會」在臺大舉辦。我將上述感想在會上進行表述,引起官方決定使用政治力來壓制「保釣」運動,隨後便發生「臺大哲學系事件」。 如今,時代畢竟不同了,我們那個年代的人際遇多艱,卻能激發出一種冒險患難的拼搏精神。當年「保釣」運動的學生領袖,如洪

三雄、陳玲玉、錢永祥等,他們不僅在校成績優異,而且極具社會關懷和民族情操。與現在的草莓族或「太陽花學運」的風雲人物形成鮮明對照,他們連最基本的「服貿」內涵是什麼都搞不清楚。這不禁使我想起喬治‧奧威爾的一句話:「Ignorance is power」(無知就是力量)。 時代畢竟不同了,我雖然曾經呼籲開放學生運動,可我們那時學運的核心主張是抵禦外侮,反對國際軍國主義者的不正義,並且呼籲同學們要擁有充分的責任心和歷史感。 時代畢竟不同了,我們那時正處於「白色恐怖」時期的一黨專權之下,而如今的兩黨政治則流為惡性競爭。最終,帶頭的學生卻淪為政黨的工具,恰似我當年極力批判的「職業學生」。

四、 此次,政大圖書館將去年(2013)的這場學術會議整理成冊,我想對館長劉吉軒與數位典藏組暨組長莊清輝表達由衷感謝,也利用這個機會,將個人與這本論文集的關係作個說明。 最早是在四、五年前政大圖書館的數位典藏計畫,當時擔任組長的譚修雯,與柯雲娥、張惠真等諸位女士積極地與我聯繫,希望個人提供民主運動的相關資料。構想很好,幾位更是熱心,我也有意願提供,尤其是臺大哲學系事件的相關史料,只是後來在兩地忙碌的過程中,我們的聯繫就少了,計畫因而擱置。三年前,感謝任教於世新大學口語傳播學系的夏春祥,願意在研究相關主題的過程中,將兩方重新聯繫起來,並積極地聯絡各方人士籌辦2013年底的研討會。

在去年十一月十五日上午「《大學雜誌》的回顧與前瞻」的會議場次中,我們當年的親身經歷者有機會在公開場合一同回味過往,也互相惕勵地看向未來。後來,我也看到了由華中師範大學歷史文化學院何卓恩教授的博士生韓毅勇,和協助我整理檔案、記錄現場的助理黃建波整理出來的會議討論逐字稿,他們幾位與當天下午幾位青年學者與研究生對於《大學雜誌》的研究論文,更是今日表達對那個時代紀念的最佳方式。所有這些都讓我倍覺溫馨,也想起我的老師殷海光過世前給我的一封信,他說:「鼓應,此刻在燈下和你寫信,說不出的淒涼。人與人之間,只有內心溝通,始覺共同存在。人海蒼茫,但願有心肝的人,多多相互溫暖。」(本文轉載自《大學之道》201

4年12月國立政治大學圖書館數位典藏組 編) 後記 憶老楊,《大學雜誌》前總編輯楊國樞 何步正/《大學雜誌》前執行編委 1968年,我在臺大,唸經濟系。在臺大附近溫州街,租房子。同居人有王曉波,黃樹民,陳秋坤,王中一和黃榮村。都是臺大不同系的學生。經常來往的朋友,有鄧維楨,蘇慶黎,王拓,胡卜凱,郭譽先,劉容傑。是各路人馬的大本營。 鄧維楨已畢業。獨資辦《大學雜誌》,邀我當編輯。出文集,杜鵑花城的故事,大虧。雜誌出刊,鄧老是老板兼打雜,我是約稿編輯校對,一腳踢。曉波,王拓,卜凱,所有朋友都是推銷員,一律義工。四個月下來,全賠。 老鄧不幹了。我們僑生,我,邱立本,甄燊港,馮

耀明,卓伯棠,共同集資,募款硬索,勉強出版了幾期。都是窮學生,無以為繼。張俊宏邀請青商會,獅子會資助,張襄玉也出資支持,直到環宇出版社接手發行,編輯社員擴充,《大學雜誌》才算納入正軌。 經常出席編務的編委有,楊國樞,丘宏達,陳鼓應,張俊宏,許信良,鄭樹森,何步正。鄭、何是政大臺大學生,楊、丘、陳,是臺大老師,張和許是國民黨中央黨部的黨工。編輯部在張俊宏家。日常編輯開會是在羅斯福路臺大師大之間的一家咖啡室。 楊國樞是最負責任的編委,看最後大校,因此我和樹森經常要去臺大心理系他的辦公室談稿件。編委間,我們互相直呼名字,但和國樞見面次數特多,我和樹森覺得特別親切,就叫他老楊。有一次,國樞

請我倆吃飯,説:你們為什麼叫我老楊老楊的呢,好像叫花王老楊一様。我和樹森一起說,我們改。 其實也是,國樞是系主任,我倆是學生。在系辦公室學生叫系主任老楊,是有點那個。之後,我稱呼他楊教授。相安無事。及後,開編輯會議,我們慣了互叫名字,鼓應,俊宏,信良。就這樣子叫。單獨稱他是楊教授,每個人都抬起頭來,那裡來的教授?這下子,國樞坐不住了。又請吃飯,就叫我國樞,成麼。自此,直呼其名。 好幾年後,我去心理系探望楊國樞和黃榮村。一起吃飯。楊是系主任,黃是老師。黃尊稱楊教授,我一下子還是老規矩,國樞。榮村瞪起眼睛看我,好無規矩。蓋我和榮村是同輩,都是學生輩。 國樞當編輯,十分專心盡力,比

較敏感的內容,他會和我一起到印刷廠,看上機印刷前最後大樣,校對再三無誤,才簽字上機。 編輯事務上,看法容有不同,當時大家都稱心直說。萬一出事了,國樞也一力承擔,絕不避肩。 楊國樞兄是我看到的,在這個時代,難得一見的真君子。 後記 一枝健筆 一介書生 陳達弘/《大學雜誌》發行人暨總經理 日前從陳鼓應兄處聽到少廷兄仙逝的消息,隨後接到前南投縣長彭百顯兄轉來的訃聞,證實了這個不幸的消息。回想當年我們一起在《大學雜誌》共事的日子,真是百感交集。 1968年《大學雜誌》創刊之初,少廷兄投身編務,之後更擔任社長,與《大學雜誌》眾多有志之士,無懼威權體制壓力,提出了知識份子對國

事的建言,為臺灣的民主化與自由化,開拓出一個波瀾壯闊的局面。 1970年《大學雜誌》改組,我擔任總經理,與少廷兄接觸頻密,相知更深,對他那種言人所不敢言,為公理正義,雖千萬人吾往矣的精神,非常欣賞。而他堅持理想又不失率真的書生本色,也讓我留下深刻印象。 《大學雜誌》當時匯聚了思想前衛又胸懷抱負的知識青年,對時局頗多批判,少廷兄即是其中一枝健筆,有所主張,無不振聾發聵,發人深省。「中央民意代表的改選問題」一文,就是少廷兄最具代表性的大作,勇於挑戰法統禁忌,觸怒當道,引爆軒然大波,但也讓這個敏感議題攤在陽光下接受檢視。他公開主張中央民意代表應該全面改選,超越時代的眼光,以及過人的膽識,

如今回顧,除了感佩,更多感慨。 他雖然以雜誌論政,以文章報國,但不主張參政,更反對藉由雜誌做為私人選舉或從政的工具,並為此寫了社論,標明此一原則。為此,與雜誌內一位有意參選的重量級同仁意見相左,甚至爆發衝突,連我也捲進去,恩恩怨怨,糾纏多年。 我何其有幸,在參與《大學雜誌》運作時,能有機緣和少廷兄一起為雜誌、為理想打拚,也見證了少廷兄的嶙峋風骨。 在臺灣民主化、自由化的過程中,少廷兄的心血與貢獻已載於史冊,希望後人在緬懷之餘,也能深刻體會這位臺灣民主鬥士的典範,讓書生報國的情操與傳統延續下去。 2012-11-09 《自由時報》刋登

田口方法應用於單品咖啡萃取最佳化

為了解決燊咖啡 的問題,作者蔡承嘉 這樣論述:

咖啡在近幾年已漸漸成為國人不可缺少的生活飲品,因隨著各大連鎖咖啡品牌將咖啡導入國人生活中的形像廣告藉以提升國人飲用咖啡的習慣。本研究為更深入探討咖啡萃取過程及設計探討咖啡產品在不同的萃取方式以同品種咖啡豆下的『咖啡萃取最佳化』,而本研究主要利用田口品質工程法與衣索比亞耶加雪菲產區原生種咖啡豆作為實驗基準,藉以計算出符合國人口感之萃取方式,本實驗之研究因子主要如下:顆粒大小、水的比例、烘焙方式、萃取方式,並經由L12直交表配置做12次萃取實驗以找出咖啡萃取的最佳方法與條件,並經由品測員試飲對其咖啡進行順口滿意度做為此次實驗之品質特徵評分。 本研究計算以求得S/N比、反應圖、反應表及變異數

分析表,得出咖啡萃取最佳化組合配方,經由實驗取得最佳化萃取方式條件為烘焙方式(以酸鹼值表示)5.0、萃取方式為美式咖啡機。經由將咖啡萃取標準化作為國人飲用指標,萃取符合國人飲用之咖啡飲品,以提升生產者與消費者之間的產銷關係,帶動咖啡行銷與提升飲用品質,以作為日後咖啡從業人員或自行萃取消費者之參考依據。

燊咖啡的網路口碑排行榜

-

#1.【覓食趣。桃園】桃園多年知名咖啡店「燊咖啡ㄕㄣCafe」

燊咖啡 地點: 桃園市桃園區新埔六街138號電話: 03-3469912 營業時間: 10:0. 於 she7725.pixnet.net -

#2.【桃園】燊咖啡Shen Cafe。簡約風格人氣咖啡店 - 攝影‧旅行 ...

燊咖啡 Shen Cafe,位在桃園藝文特區內的人氣咖啡店,中午前的客人比較少,下午時間常常一位難求,一旁還有個同安親子公園,很適合來喝咖啡遛小孩。 於 morrisyu.com -

#3.之燊咖啡館 - 黃頁任意門

之燊咖啡館,統編:31435959,地址:桃園市桃園區同安里新埔六街138號1樓,負責人:簡睿燊,設立日期:2007-01-04,變更日期:2013-12-24,公司狀態:核准設立,營業項目:食品什貨、 ... 於 twypage.com -

#4.燊咖啡二店 - 台灣咖啡館

台灣咖啡館,燊咖啡三店,三火木咖啡企業社,燊咖啡菜單,燊咖啡檸檬塔,燊咖啡咖啡豆,藝文特區咖啡館,Shen cafe 菜單,好拾日咖啡. 於 tpecoffee.iwiki.tw -

#5.桃園 燊咖啡 手工甜點 - 我想做好人

桃園☆燊咖啡☆手工甜點地址:桃園市新埔六街138號電話:03-3469912 營業時間:1300-2300 公休:週二晚1700後公休檢視較大的地圖燊咖啡在桃園中正路尾的藝 ... 於 amily9420.pixnet.net -

#6.燊咖啡

來到一座陌生的城市旅遊找一家當地別具特色的獨立咖啡館喝杯咖啡是筆者探索這座城市的方式之一這次夜宿桃園晚上來到這家位在中正藝文特區的"燊咖啡" 是在地咖啡迷都 ... 於 fromhell444.pixnet.net -

#7.桃園不限時咖啡館 燊咖啡三號店【三火木咖啡企業社】。幸福 ...

桃園咖啡廳推薦:本店【燊咖啡】走的是歐式復古鄉村風二店、【好拾日咖啡】是日系的白色小清新風格、三店【三火木企業社】則是沉穩的工業風路線。 於 listentolu.com -

#8.「桃園藝文特區」燊咖啡Shencafe老店2.0 Myshare 華人網路 ...

2 年前 - 燊咖啡在桃園藝文特區的創始店在今年中進行翻新。風格大轉變後店裡走的是日式混和歐洲的簡約風格。原本的2樓還沒進行裝潢暫不開放。一樓窗邊吧檯則是我最喜歡 ... 於 myshare.url.com.tw -

#9.燊活慢咖啡, 線上商店 - 蝦皮購物

(鈣質不吸收,喝水也會流失) 燊活慢咖啡手作一種咖啡豆只有一種焙煎度;不用執著於咖啡豆最佳焙度及最佳粉水比。只需要讓人喝到健康舒適的焙度,還有適合什麼用途的焙 ... 於 shopee.tw -

#10.燊咖啡的用餐評價和文章 - 痞客邦

來看痞客邦超過22 則關於燊咖啡的文章討論內容: chien's 千鼠的【覓食趣。桃園】桃園多年知名咖啡店「燊咖啡ㄕㄣCafe」,藝文特區悠閒放ellen 的燊咖啡ㄧ店重新 ... 於 www.pixnet.net -

#11.燊咖啡Shen cafe, Taoyüan (2021) - FindGlocal

ꕥ ꕥ 燊咖啡/本店每日甜點ꕥ ꕥ *起司蛋糕(原味/伯爵/蘭姆酒) *伯爵茶布丁*檸檬塔*鐵觀音巧克力塔*焦糖堅果派*抹茶生乳酪*原味巴斯克*✨鄉村檸檬蛋糕✨ 於 www.findglocal.com -

#12.城市摩方2.0 新案快訊北區中國醫後方 - Mobile01

相品建設與燊鼎地產合作的新案「城市摩方2.0」前面蓋過城市摩方、東海夢想街等小坪數華廈,均以夾層屋及精裝潢小坪數房型銷售, ... 就愛咖啡香. 於 www.mobile01.com -

#13.「燊咖啡」(SHEN CAFE)為桃園藝文特區指標咖啡館---好吃 ...

香蕉巧克力派120大洋,就是香蕉包在裡面,所以我點它,上面的巧克力淋的像百摺裙帶一樣,特別吸引我的目光,而不是我的味蕾,哈哈⋯⋯吃起來真的真的 ... 於 philos550915.pixnet.net -

#14.燊咖啡徵人 - 靠北餐廳

燊咖啡 徵人情報,2018年6月17日— 三火木咖啡企業社(燊咖啡3店) 卡布燊咖啡老闆好低調, 連公告都沒有, 偷偷開了第三間專門烘豆的咖啡店, 不知它的營業時間, ... 於 needmorefood.com -

#15.燊咖啡

19 個打卡。wifi 穩定4.5 ☆ 通常有位4.0 ☆ 安靜程度4.0 ☆ 咖啡好喝4.0 ☆ 東西好吃5.0 ☆ 價格便宜3.0 ☆ 裝潢音樂4.0. 於 cafenomad.tw -

#16.不限時的小白屋/ 燊咖啡– imBeatrice

桃園藝文特區,不限時咖啡燊(ㄕㄣ)咖啡地址:桃園市桃園區新埔六街138號最喜歡分享這種不限時又有wifi… 於 imbeatrice.com -

#17.1-1!国足绝境爆发,武磊神了:世预赛12球+亚洲第2 - 网易

第37分钟,澳大利亚队在右路打出配合,一脚传球到门前,王燊超出现在关键位置完成解围。 ... 柠檬咖啡跨界组合这只神兽实力几何? 於 www.163.com -

#18.iPad 9 開箱實測換機、新購入該怎麼選?

安妮,生命中不可以沒有咖啡和手機。 ... 傑思‧愛德威創辦人暨執行長楊佳燊表示:「數位時代各產業必須不斷求新求變,而一個創新的點子搭配理想的解決 ... 於 www.inside.com.tw -

#19.[食記] 燊咖啡Shen cafe.咖啡花茶手工蛋糕- 看板Taoyuan

... 藝特區的『燊咖啡』,以供應自家遠紅外線烘焙咖啡打出名號常在桃園趴趴造到處喝下午茶的我,也不時在別家店看到分享燊咖啡的名片而我對於燊咖啡一 ... 於 ptttaiwan.com -

#20.[桃園] 燊咖啡 - 一個不小心,LuLu就嫁到光州去

如果,你來的時間,恰巧遇到在烘焙咖啡豆,那豆子香就會漫溢在四週圍! 可惜,我們那天去並沒有遇到!不然~~我也 ... 於 lululin0402.pixnet.net -

#21.豐燊咖啡事業有限公司,咖啡館 - LIFEGO美食網

豐燊咖啡事業有限公司,地址:高雄市楠梓區德賢路200號1樓,豐燊咖啡事業有限公司的消費資訊,豐燊咖啡事業有限公司的優惠折扣,豐燊咖啡事業有限公司的聯絡方式,豐燊咖啡 ... 於 food.lifego.tw -

#22.讓人著迷的復古咖啡館.燊(ㄕㄣ) 咖啡Shen cafe.手工甜點 ...

桃園的中正藝文特區近年有不少新開的咖啡館、甜點和早午餐店從雪霸國家公園的雪見遊憩區返家的途中就停留在這裡吃了晚餐還順便喝了咖啡為一天的行程 ... 於 www.funtime.com.tw -

#23.【甜點】燊咖啡,令人著迷的手工甜點/綜合莓果派/起司蛋糕

看到桌上擺滿煮咖啡的器具. 這裡的咖啡一定很威. (不然怎麼叫燊咖啡). 我看隔壁的桌友幾乎全點咖啡飲品. 現場也擺滿販售的咖啡豆、器材. 於 heaven2013.pixnet.net -

#24.燊咖啡--桃園寵物友善咖啡 - mavies的小世界大精彩

這時俏妞二姑想到了一家朋友吃過的咖啡館 還說在裡面看過有人帶狗狗. 於是直接就殺到了"燊咖啡"去!! (每日一字時間: 燊 -- ㄕㄣ伸 一聲燊). 於 mavies660605.pixnet.net -

#25.燊咖啡- 台灣旅遊攻略-20210606

燊咖啡 提供咖啡飲品及點心販售,也提供咖啡豆零售.缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=燊咖啡Shen cafe - Home | Facebook評分4.5 (234) · $$燊 ... 於 twtravelwiki.com -

#26.中環百年老字號+深水埗蛇王+屯門街坊店|區區搵食 - 新假期

蛇羹合集推介6|灣仔蛇王燊個性豪邁路邊店 ... 文青咖啡室賣茶記美食:雲朵蛋牛治+厚切焗豬+葱花蛋治|區區搵食; 大口仔期間限定店! 於 www.weekendhk.com -

#27.2011.04.17@桃園.燊咖啡 - 有型有款的部落格

20110417@燊咖啡-------------------------------------- 店名: 台北.燊咖啡【 營業資訊】 地址:桃園市新埔六街138號電話: 於 enzotseng.pixnet.net -

#28.(桃園)抓寶的假日1---復古的燊咖啡@ 香菇小姐甜秘密

有一陣子阿酸好迷抓寶為了當神奇寶貝大師懶得走路的傢伙在桃園市區走來走去尤其是藝文特區這邊所以我又來平常很少來的燊咖啡喝咖啡甜點櫃的內容跟二店 ... 於 mie0203.pixnet.net -

#29.廚房旅行日記· JC 況味絮語

Hyphen Cuisine Brunch.燊咖啡. 九月23, 2013 30 分鐘閱讀 In: . ... 只會在我回台前傳訊息給我叫著麻吉的高中同學兼無敵老好友,她就像是我心裡最舒適的咖啡廳,有 ... 於 jclove.cc -

#30.[咖啡] 桃園- 燊咖啡 - Annie @ 旅行食玩筆記本-

這次來到離家車程約十五分鐘的燊咖啡. P1070207. P1070208. P1070209. 生意太好了. 提拉米蘇和焦糖布丁都賣完了連起司蛋糕也只剩原味和蘭姆酒. 於 anniething.tw -

#31.【食記357】桃園燊咖啡

【食記357】桃園燊咖啡桃園在地人推薦的人氣咖啡店,位於文教區的路旁,店內共有二層樓,二樓設計為沙發區為主, ... 店內除了咖啡好喝外,自製點心派也很推薦(如草莓派. 於 ellypapago.pixnet.net -

#32.桃園|燊咖啡SHEN CAFE・藝文特區指標咖啡店:清新改裝登場

桃園藝文特區裡最老牌的咖啡店,靜悄悄地在街邊持續飄散咖啡香,日復一日,將過去一襲鄉村風格,改以清新妝容重新登場,新一代「燊咖啡」更亮眼! 於 ifoodie.tw -

#33.燊咖啡shen cafe - LINE熱點

【LINE熱點】燊咖啡shen cafe, 西點烘焙、麵包, 地址: 桃園市桃園區新埔六街138號,電話: 03 346 9912。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠 ... 於 lin.ee -

#34.[桃園美食]燊咖啡.重新裝潢試營運中~中正藝文特區附近咖啡館.

園中正藝文特區的燊咖啡最近擴大營業,進行重新裝修之後開始低調的試營運了,繼好拾日咖啡、燊咖啡Shen ... 於 www.youtube.com -

#35.燊咖啡-我的醒腦咖啡| Bite!美食APP

燊咖啡 有5則評價,地址:暫無資料,電話:暫無資料,#檸檬塔#鹽味焦糖拿鐵| 用Bite記錄美食,更快更聰明. 於 2bite.com -

#36.燊咖啡搜尋推薦結果 - 輕旅行

桃園|不限時咖啡館:燊咖啡三號店【三火木咖啡企業社】,幸福路上的迷人香氣 ... 【三火木咖啡企業社】有一個飄撇的帥氣名字,帶著反差魅力的藍色調 ... 於 travel.yam.com -

#37.燊咖啡Shen cafe-重新整修純白色系簡約網美風格咖啡廳

燊咖啡 一直都是我超喜歡的咖啡廳之一,現在重新整修過後,以全新的風貌示人啦!! 目前燊咖啡是以試賣為主,菜單還在做變更中,所以品項還不是很多 ... 於 www111060.pixnet.net -

#38.【食祭】桃園燊咖啡,手作甜點下午茶不貴又高貴饗宴

店家:燊咖啡地址:桃園縣桃園市新埔六街138號跟小龜一起出遊真是很靠譜,除了真心想要吃一圈他喜歡的店家外! 倒是很謝謝他安排這些,吃完麵食, ... 於 cookiesisterlo.pixnet.net -

#39.桃園藝文特區老字號咖啡廳推薦- 《燊咖啡Shen cafe》 - PopDaily

《燊咖啡Shen cafe》 平時沒機會來桃園於是囤積了一堆桃園的口袋名單!這次選了靠近桃園藝文特區的燊咖啡~~是當地的老字號咖啡廳 已開業超過14年 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#40.[桃園] 燊咖啡3店-三火木咖啡

燊咖啡 在地深耕多年,記得10多年前就去過燊咖啡本店(南平路),那時候設置在店門口用玻璃隔間放置烘豆設備。據說好… 於 coffeestoryanna.wordpress.com -

#41.2010 桃園- 燊咖啡@ minie128 :: 痞客邦::

一個人的店- 燊咖啡地點:桃園市新埔六街138號自從離開大學之後,有一段時間常常一個人去做這做那的, 研究所期間也是,不太可能做甚麼都找得到人一起 ... 於 minie128.pixnet.net -

#42.燊咖啡- 網友評價、價錢與訂位地址, 桃園市桃園區美食 - 愛食記

推薦餐廳: 燊咖啡(44則評價) 網友評分:4.4分。 ... 訂位電話:033469912,均消價位:$200左右燊咖啡Shen cafe 老店2.0. ... 燊咖啡ㄧ店重新裝潢1+2訪麥根咖啡滿有趣. 於 35.201.83.62 -

#43.[桃園藝文特區] 燊咖啡本店2019夏季升級2.0版

[首部曲] IG上看到「燊咖啡Shen Coffee」翻新的訊息一開始有些小意外畢竟今年年初還經過了幾次8月中就開始試營運至今不確定目前算不算是正式掛牌營業 ... 於 chiahsinyeh.pixnet.net -

#44.燊咖啡

燊ㄕㄣ咖啡. 自家焙煎咖啡. brand logo. 燊咖啡. 桃園中正路商圈 咖啡豆 下午茶 桃園區 桃園市 兩人世界. 位在桃園中正藝文特區的特色咖啡廳 ... 於 shencafe.looker.tw -

#45.之燊咖啡館- 店家介紹 - Super hiPage 中華黃頁網路電話簿

之燊咖啡館位於桃園市桃園區同安里新埔六街138號1樓的咖啡館店家,這裡提供之燊咖啡館的統編、統一編號、地址、資本額、代表人、統一發票相關產業服務. 於 m.iyp.com.tw -

#46.之燊咖啡館 - 公司資料庫

之燊咖啡館的營業項目及代碼表. 飲料店業(F501030); 食品什貨、飲料零售業(F203010); 餐館業(F501060); 其他機械器具零售業(F213990) ... 於 alltwcompany.com -

#47.燊咖啡Shen cafe - Foody 吃貨

燊咖啡 Shen cafe / 位於桃園藝文特區我家附近的燊咖啡在去年2019年中整修過後現在變成了超美的咖啡廳☕️ 明天給你們看看網霉照了(哇哈哈哈 於 www.foodytw.com -

#48.桃園必訪咖啡廳「燊咖啡Shen cafe」自家烘培咖啡香~甜點超 ...

位於桃園藝文特區的這間特色咖啡廳「燊咖啡Shen cafe」,白色調的牆面配上木質風格的裝潢外觀,看起來相當素雅,文青感十足!提供咖啡飲品及點心販售 ... 於 yummyyummy.tw -

#49.燊咖啡Shen cafe.精緻手工點心與自家烘焙咖啡(近桃園藝文 ...

近桃園藝文特區的燊(ㄕㄣ) 咖啡Shen cafe 在當地地小有名氣販賣著精緻手工點心與自家烘焙咖啡 白雪對甜點的興趣一向大於咖啡太多所以吸引白雪到這裡的嘗鮮的原因 也 ... 於 snowhy.tw -

#50.[桃園美食]燊咖啡Shen cafe二店.低調開新咖啡館 - Zi 字媒體

在桃園頗負盛名的好拾日咖啡館』之後的最新力作, 地址:桃園市桃園區幸福路87號電話:03-3263313 時間:AM9:00-PM6:00 燊咖啡二店的位置就在大桃園 ... 於 zi.media -

#51.[桃園] 燊咖啡@ 自家遠紅外線烘焙咖啡,醇香好喝 - 樂活的大方

01.jpg. 燊咖啡的門口很不起眼,沒有仔細的話,保證會過門不入~ · 02.jpg. 其實要喝到好喝的咖啡~新鮮的咖啡豆也是必備的~ · 03.jpg. 這邊也五花八門的賣 ... 於 www.bigfang.tw -

#52.桃園。燊咖啡 - larle的懶散空間

抄得咖啡、咖啡冰淇淋及起司蛋糕推薦。個人不懂咖啡的好, 因此以甜點為主。伯爵起司蛋糕及香蕉起司蛋糕均有好評,然未在 於 iamlarle.blogspot.com -

#53.食記 桃園/燊咖啡-復古風格咖啡店 - 寶兒的life

又收藏了一個口袋名單了,這次來到桃園的燊咖啡,到底到底這個字「燊」念什麼呢?叫ㄕㄣ這家燊咖啡吃過的人都大推蛋糕甜點!寶兒也來吃吃看囉店內賣了 ... 於 aboa1110.pixnet.net -

#54.[桃園美食]燊咖啡Shen cafe二店.低調開新咖啡館 - VIVIYU小世界

在桃園頗負盛名的燊咖啡繼『好拾日咖啡館』之後的最新力作,【燊咖啡Shen cafe二店】相當低調的開張營業了,在FB粉絲專頁完全沒有任何的相關介紹, ... 於 www.viviyu.com -

#55.[寵物友善餐廳] 忘卻時間的流逝細細品嚐好味道,桃園市燊咖啡

門口的踏腳墊就是用裝咖啡豆的咖啡袋,整個很有咖啡味(?) 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 燊咖啡有一二樓,今天我們坐在一樓就沒有上去拍照了一樓位子不 ... 於 happyrain1991221.pixnet.net -

#56.2021「醉藝江南」中國.紹興黃酒小鎮雕塑作品徵集 - 點子秀

「2021苗栗陶藝術節」陶藝競賽初審徵件( 「燊陶-苗栗土在地情」2021苗栗陶藝術節) · 酥皮夏日征文大赛,十万奖金百万推广,助你成 ... 【第二屆秘魯創意咖啡大賽】 ... 於 news.idea-show.com -

#57.之燊咖啡館 - 台灣公司網

之燊咖啡館,統編:31435959,地址:桃園市桃園區同安里新埔六街138號1樓,負責人:簡睿燊,設立日期:096年01月04日,營業項目:其他機械器具零售業,餐館業,飲料店業, ... 於 www.twincn.com -

#58.桃園 燊咖啡Shen cafe 復古溫馨的居家感~超濃郁起司好難忘 ...

桃園✿ 在桃園因為咖啡與甜點大有人氣的燊咖啡店面不大也比較昏黃滿容易錯過的呢XD 很喜歡店面的牆~ 很美很復古部分菜單. 於 honey2148.pixnet.net -

#59.熱情、親切又專業.燊咖啡

原先也讓我以為,燊咖啡要嘛是家直火式烘焙,不然就是家走半熱風,沒想到燊咖啡店裡的烘豆機,其實是部少見的遠紅外線烘豆機。如此一來,就與我原先的 ... 於 bear-oj.blogspot.com -

#60.燊咖啡 SHEN CAFE

燊咖啡 SHEN CAFE 的品牌視覺更新。一家位於桃園的舒適咖啡空間,專門於咖啡烘焙。 從最基本也最重要的角度出發,在標準字設計上,僅保留真正需要的 ... 於 www.behance.net -

#61.[美食]桃園-燊ㄕㄣ咖啡~女生聚會in午後咖啡香 - DA in the House

燊咖啡 座落在桃園藝文特區附近, 多虧高中姐妹的介紹, 發掘了這好地方店名燊(讀音為ㄕㄣ) 咖啡shen cafe, 其實是取自於老闆的名字"簡睿燊" 愛好咖啡的 ... 於 amandad0610.pixnet.net -

#62.桃園-燊咖啡3館三火木咖啡企業社幸福路上的一杯幸福咖啡

一家咖啡廳能夠開始開分店應該就是穩定了吧!! 前幾天去了燊咖啡位於桃園藝文特區的本店 很喜歡那裏鄉村風的復古風格. 今天立馬就跑來他們剛新開沒有 ... 於 teavanilla.com -

#63.桃園市| 燊咖啡Shen cafe。自家烘焙/藝文特區/不限時咖啡店

深耕桃園在地口碑咖啡館,改裝2.0清新登場 在桃園深耕14年的燊咖啡SHEN CAF... 於 leilei.tw -

#64.燊咖啡 - 當先生的實驗室

週五晚跟朋友小聚,相約在我住宿飯店旁的燊咖啡,有關燊咖啡的介紹就不多描述了,請參考延伸閱讀Burce所寫的介紹。五點半一下班後,我跟同事說今天要 ... 於 blog.duncan.idv.tw -

#65.燊咖啡Shen cafe -桃園

今年邁入第15 年的桃園在地自家烘焙咖啡館 燊咖啡Shen cafe ,在藝文特區新埔六街的本店,歷經一個多… 於 mapofcaffeinecom.wordpress.com -

#66.桃園|燊咖啡SHEN CAFE・藝文特區指標咖啡店:清新改裝登場

「燊咖啡」(SHEN CAFE)為桃園藝文特區指標咖啡館,主打自家烘焙咖啡與手工甜點,開業14年後改裝進版,將空間調性重塑,呈現出簡約且更貼近暖調的氛圍, ... 於 blackmomo.tw -

#67.港元 - 香港經濟日報hket.com

... 陳毅燊(ANSONBEAN)生日正日當天推出限量供應的「Bean Bean藍莓芝士蛋糕」。 ... 【新品速報】NESCAFÉ首推全新纖巧迷你Genio S咖啡機系列隨時隨地享受高質研磨咖啡. 於 service.hket.com -

#68.燊咖啡.桃園區美食(復古鄉村風的手工點心烘焙咖啡館)

桃園藝文特區附近的燊咖啡,在桃園是間評價很不錯的咖啡廳,有來過的朋友都還蠻推薦的,這次特地前往來發現他們的咖啡以及點心都有一定的品質, ... 於 www.alberthsieh.com -

#69.桃園| 三火木咖啡企業社( 燊咖啡三店) : 藍色調工業風咖啡館

說起燊咖啡Shen cafe ,其實這間「三火木咖啡企業社」已經是燊咖啡Shen cafe 系列的第三間店,其餘兩間分別「燊咖啡Shen cafe 」(桃園市桃園區新埔六 ... 於 www.biteamap.com -

#70.燊咖啡Shen Cafe

New visual identity design for Shen Cafe. A comfortable coffee space located in Taoyuan, Taiwan. Shen Cafe offers drinks, desserts and roasted coffee beans ... 於 www.yichinlai.com -

#71.【桃園燊咖啡】必吃CP值超高下午茶甜點

今天要來到許久沒來的桃園找朋友了每次來到桃園,除了找朋友敘敘舊外最主要的就是來吃在我心中掛念已久的"燊咖啡" 燊咖啡是我每次來桃園必去的咖啡廳 ... 於 ideax456.pixnet.net -

#72.燊咖啡Shen cafe

燊咖啡 Shen cafe, Taoyuan District, Taoyuan. 6493 likes · 35 talking about this. 燊咖啡提供咖啡飲品及點心販售,也提供咖啡豆零售. 於 www.facebook.com -

#73.【桃園市桃園區】燊咖啡-下午茶就喝個美味焦糖拿鐵~舒服

店外店內美食吃到美食,真是開心,完美一天店家資訊店名: 燊咖啡地址: 桃園市桃園區新埔六街138號電話: 03 346. 於 aweipixnet.pixnet.net -

#74.燊咖啡- 烘焙- 探索桃園美食餐廳 - City57 全球旅遊指南

提供「燊咖啡」相關旅遊資訊,美食餐廳介紹、地理位置、交通指引、網友評價、行程規劃等。前進燊咖啡,攻略甜點、烘焙。 於 www.city57.com -

#75.金門金寧鄉關心在地空間公車站牌前打造歇腳椅| 地方| 中央社CNA

縣府社會處長董燊肯定歇腳椅美化社區公共空間,展現關懷長者需求。 ... 喝茶與咖啡可能降中風失智風險歷時11年研究出爐 · 李顯龍:美中提升台海周邊 ... 於 www.cna.com.tw -

#76.燊咖啡Shencafe - Instagram

燊咖啡 Shencafe. Coffee Shop. 咖啡| 花茶| 蛋糕營業時間:10:00 - 22:00 聯絡電話:03-3469912 地址:桃園市桃園區新埔六街138號 m.facebook.com/shencafetaoyuan. 於 www.instagram.com -

#77.燊咖啡ㄧ店重新裝潢1+2訪麥根咖啡滿有趣

燊咖啡 ㄧ店重新裝潢燊咖啡一店從原本古典華麗風(天啊, 九年前的照片超模糊XD)轉變成典雅復古風, 好美啊! 外觀跟從前很不同, 我記得之前只有一個店面 ... 於 lemonadellen.pixnet.net -

#78.燊咖啡- 網友評價、菜單- 甜點 - 愛食記

燊咖啡 是位於桃園桃園區的網友推薦餐廳,地址: 桃園市桃園區新埔六街138號,訂位電話: 033469912, ... 桃園|燊咖啡SHEN CAFE・藝文特區指標咖啡店:清新改裝登場. 於 food.optfantasy.com -

#79.【桃園下午茶咖啡店】燊咖啡Shen cafe.咖啡花茶手工蛋糕

燊咖啡 在新埔六街上面,老實說店內有點不太明顯很容易錯過 · 走進店內最先看到的是店家銷售的產品,麻布袋裡是咖啡豆櫃子上擺滿咖啡用具 · 紅色包裝的咖啡豆 ... 於 www.darren0322.com -

#80.之燊咖啡館 - 公司登記查詢(台灣)

之燊咖啡館的商業情報,代表人:簡睿燊,地址:桃園市桃園區同安里新埔六街138號1樓,統編:31435959,資本額:80000,設立日期:096年01月04日,營業項目:食品什貨、飲料零售 ... 於 www.companys.com.tw -

#81.燊咖啡】中正藝文手工甜點咖啡‧草莓派。起士蛋糕都超好吃

燊咖啡 裡面偏昏暗, 連吧台前也擠滿客人, 只剩下唯一一桌在樓梯口旁, 說真的不算舒適, 因為樓梯口大家都會經過, 但二樓也客滿, 我和姐妹淘就不能在挑囉 ... 於 almablog.com.tw -

#82.【桃園咖啡廳】燊咖啡Shen cafe文青復古風咖啡廳,十年老店 ...

桃園咖啡廳燊咖啡Shen cafe之前處於觀望中,位在桃園藝文廣場周邊還算便捷,文青感濃厚而簡約的... 於 beri.tw -

#83.桃園市桃園區-桃園咖啡/三火木咖啡企業社@ 鍾愛銅板美食的貪 ...

燊咖啡 的三號店不過現在只能說是二號店了,原本二號店的好拾日落幕一鞠躬跟燊咖啡的風格不一樣這一家空間格局特別大後方便是烘豆室除了有常溫甜點外 ... 於 chenmin1935.pixnet.net -

#84.燊咖啡Shen cafe商家資料

透過玻璃櫥窗,能夠將燊咖啡的獨特氣氛收進眼底,入內,櫃台展式著由美國舊金山遠紅外線進口的咖啡烘焙機,利用S型熱源讓咖啡香濃誘人,老闆對咖啡 ... 於 www.wakema.com.tw -

#85.【桃園市桃園區美食】燊咖啡- 網友評價、菜單&推薦餐點

燊咖啡 是一間位於桃園市桃園區的咖啡店,總共有702位網友評價過此餐廳,平均是4.4顆星。吃貨台大的評論是#小編放暑假,【燊咖啡】, 蘭姆酒起司蛋糕90元, 伯爵起 ... 於 ihungrybear.com -

#86.金寧鄉歇腳椅成果展現運用在地回收竹材 - HiNet生活誌

金門縣政府社會處董燊處長邀請金寧鄉鄉長楊忠俊、社會課長李煜翔、古寧頭社區理事長 ... 新北加倍券11/28截止領取再加送1杯咖啡NewTalk 2小時前. 於 times.hinet.net -

#87.燊咖啡shen cafe

燊咖啡 Shen cafe, Taoyuan District, Taoyuan. 6,265 likes · 69 talking about this. 燊咖啡提供咖啡飲品及點心販售,也提供咖啡豆零售冰淇淋有新口味登場啦是香甜的 ... 於 www.pisani-movement.me -

#88.燊咖啡 - Café - Foursquare

Découvre les 8 photos et les 1 conseil des 32 visiteurs de 燊咖啡. "The girl sitting in front of my eyes" 於 fr.foursquare.com -

#89.「桃園藝文特區」燊咖啡Shen cafe ... - 摩卡男孩.咖啡.Journey

燊咖啡 在桃園藝文特區的創始店在今年中進行翻新。風格大轉變後店裡走的是日式混和歐洲的簡約風格。原本的2樓還沒進行裝潢暫不開放。 於 moccaboy.blogspot.com -

#90.桃園。燊咖啡。一個人放空空的午茶時光

「燊咖啡」在桃園是間小有名氣的店家~店家自己烘焙的咖啡與手工蛋糕在網路上的評價都超優的. 默進店內時~店內的位置幾乎都滿了~不過店員得知默僅一個人用餐~便詢問 ... 於 amigoyun.pixnet.net -

#91.自家烘焙咖啡館,遇見午後一點陽光灑落|桃園燊咖啡 - MENS ...

留白的木質感調性,像是咖啡館老闆們最近的一種默契。除了上週曾介紹過的日常生活外,已在桃園開業超過十五個年頭的燊咖啡,近期也從歐式復古阿婆風格 ... 於 mens30slife.com -

#92.桃園藝文特區/燊咖啡Shen cafe @ Princemommom Blog

這次託老公難得來台灣出差的機會,在飯店附近發現了一間值得一推的好咖啡「燊咖啡」,網上蒐文後發現這間咖啡廳挺多人推薦的(桃園好像還有其他分店),且在重新整修後 ... 於 blog.xuite.net -

#93.之燊咖啡館 - 台灣公司情報網

之燊咖啡館,統一編號:31435959,公司所在地:桃園市桃園區同安里新埔六街138號1樓,代表人姓名:簡睿燊,OpenData(3) 於 www.twfile.com -

#94.燊咖啡Shen cafe-重新整修純白色系簡約網美風格咖啡廳 - 窩客島

燊咖啡 一直都是我超喜歡的咖啡廳之一,現在重新整修過後,以全新的風貌示人啦!!目前燊咖啡是以試賣為主,菜單還在做變更中,所以品項還不是很多如果 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#95.桃園好拾日咖啡館 燊咖啡二店、不限時、附菜單 - 麻依Mai

好拾日咖啡館是中正藝文特區有名「燊咖啡」的二店,一直在我的插旗清單中。位在力行路上,對... 於 mq2.tw -

#96.之燊咖啡館 - 公司登記查詢中心

公司名稱, 之燊咖啡館 複製公司名. 資本總額(元), 80,000. 負責人, 簡睿燊 複製負責人. 登記地址, 看地圖 桃園縣桃園市同安里新埔六街138號1樓 郵遞區號查詢 複製 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#97.桃園市藝文特區口袋小店- 燊咖啡 - Kate's Land

其實這家燊咖啡( 桃園市新埔六街138號), 在當初凱特媽咪懷小百合時, 就有上網爬文, 知道是一間很厲害的店, 終於有機會來朝聖, 說朝聖真的不誇張唷, ... 於 huangkate17.pixnet.net -

#98.全球连线|微视频:四叶草连五洲 - 环球网

还是选择一杯苦中留香的咖啡? 这个周末,. 你会选择安安静静在家休息? 还是选择挥汗如雨,燃烧你的卡路里? 这 ... 於 world.huanqiu.com