antipodean中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦彼得.明特寫的 在嚴肅的虛無之光中 可以從中找到所需的評價。

另外網站【就John玩】Vlog、Plog傻傻分不清楚?! 小編教你快速成為 ...也說明:小編教你快速成為Plog達人ft. The Antipodean Specialty Coffee|美極品John臨 ... 一个学 中文 的伊朗女学生,颠覆了我对伊朗女人长袍加身,纱巾蒙脸的刻板 ...

國立高雄科技大學 應用英語系 史宗玲所指導 江宜儒的 DVD與粉絲字幕版本之文化詞翻譯策略 比較:以影集《警網雙媚》為例 (2021),提出antipodean中文關鍵因素是什麼,來自於字幕翻譯、DVD、粉絲翻譯、文化詞、語域理論、歸化、異化。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 博物館研究所 廖仁義所指導 林易萱的 新加坡國家美術館的後殖民實踐: 常設展《在宣言與夢想之間:自十九世紀起的東南亞藝術》 之研究 (2020),提出因為有 新加坡國家美術館、常設展、東南亞藝術、後殖民論述的重點而找出了 antipodean中文的解答。

最後網站antipodean中文| antipodean意思則補充:antipodean意思,大家都在找解答。antipodean中文adj.1.【地質學;地理學】對?的,在地球上正相反面的。2.恰恰相反的。3.【…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋antipodean ...

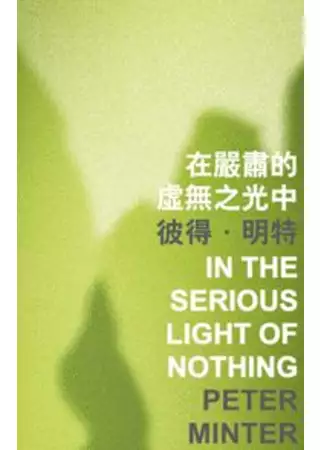

在嚴肅的虛無之光中

為了解決antipodean中文 的問題,作者彼得.明特 這樣論述:

《在嚴肅的虛無之光中 In the Serious Light of Nothing》是收藏於《島嶼或大陸 ISLANDS OR CONTINENTS》盒裝叢書裡,此叢書由十八本袖珍版詩選組成,分別收錄來自十八位國際著名詩人的精選作品。

DVD與粉絲字幕版本之文化詞翻譯策略 比較:以影集《警網雙媚》為例

為了解決antipodean中文 的問題,作者江宜儒 這樣論述:

本研究旨在探討台灣DVD字幕翻譯與中國粉絲字幕的文化詞翻譯策略之差異,並以美國影集《警網雙媚》作為個案研究。首先,作者採用量化分析針對兩種版本之文化詞進行翻譯策略比較,文化詞包括: (1) 專有名詞,如人名、地名、國家、城市、食物、飲料、物品、品牌和稱謂,(2) 固定用語,如慣用語和俚語。用於分析的翻譯策略包括:(1)直譯,(2)音譯,(3)文化對等,(4)改述, (5)增譯,(6)省略。統計結果顯示,翻譯專有名詞時,DVD版本最常使用的翻譯策略為文化對等(31%)。然而,音譯(40%)則是粉絲字幕最常用的翻譯策略。此外,翻譯固定用語時,兩種版本皆最常使用文化對等策略,分別佔有59%及57%

,但與DVD版本相比,粉絲字幕使用直譯策略之比例仍高於DVD 版本1%。 綜觀所有文化詞翻譯策略之差異,DVD版本之字幕翻譯偏向歸化,而粉絲字幕則較偏向異化。該現象可由Halliday(1978)語域理論中的語旨(tenor)及語式(mode)概念來作解釋。在語旨方面,受眾群的不同會影響譯者的翻譯策略選擇,DVD發行於台灣,故主要觀眾為台灣人,而粉絲字幕的主要觀眾為中國人。台灣殖民歷史與多元文化社會,促使台灣譯者偏向採用歸化策略,包括文化對等和改述。反之,中國歷史與專制體制,以及嚴格的電影審查制度,種種原因促使中國譯者傾向採用異化翻譯策略,包括直譯與音譯。此外,不同的播放媒介也會影響譯者的翻

譯策略選擇,為提高商業利益,DVD需經過審核以確保其字幕翻譯達到有效溝通。相較之下,網路版的粉絲翻譯缺乏審查制度,往往面對較難的翻譯問題時,譯者會選擇忠實翻譯策略。儘管本研究僅針對一部影集進行字幕翻譯策略分析,文化詞樣本亦稍嫌不足,但仍希望本研究能對文化詞之字幕翻譯及研究提供參考及助益。

新加坡國家美術館的後殖民實踐: 常設展《在宣言與夢想之間:自十九世紀起的東南亞藝術》 之研究

為了解決antipodean中文 的問題,作者林易萱 這樣論述:

新加坡國家美術館是「文藝復興之城計畫」的重要建設,由前政府大廈與舊最高法院改建,經過10年的籌備共擁有兩個常設展,其中「在宣言與夢想之間:自19世紀起的東南亞藝術」更是首個以東南亞藝術為主題的常設展。研究者透過文獻、展示與展板內容分析,探索新加坡國家美術館成立的過程及其再利用歷史建築的空間特色,並分析其東南亞藝術常設展所呈現內涵、及其如何與殖民歷史對話並再現後殖民的現況。新加坡社會在進入後殖民時期之後仍舊無法擺脫殖民主義的影響。為了形塑國族認同,以符合現代民族國家的身份,新加坡政府自獨立之後便透過各種文化政策推行藝文活動。2015年成立的新加坡國家美術館,除了完善了新加坡人身份的拼圖,常設展

並以東南亞藝術為焦點,企圖建構東南亞藝術史觀並回應後殖民處境與認同。空間上,國家美術館由兩座充滿殖民色彩的歷史建築改造而成,承載殖民時期的歷史、並融合新與舊的建築元素。透過舊法院建築的權威象徵以及展場空間佈置,常設展建構的東南亞藝術史因美術館具備的儀式性的特質與歷史感而變得更有說服力。透過分析展覽論述與作品分析,筆者發現其敘事除以19世紀作為開端,描述了東南亞藝術與殖民主義相遇的過程,重現了東南亞文化遺產在殖民時期的狀態;接著描繪20世紀初,東南亞藝術逐漸脫離殖民意識的歷程,以「傳統」與「創新」區分東南亞藝術家的蛻變,最後則討論二戰與獨立之後,東南亞藝術家運用藝術表達自我的政治立場並展現多元的

觀點,逐漸融入世界舞台的過程。整體而言,常設展作品展現了各種不同階級與種族,並呈現殖民者與被殖民者的互動交流,強調東南亞藝術家在後殖民處境下的混雜性以及流動性,企圖消弭中心與邊陲的分界,並從內部瓦解了殖民者對東南亞的錯誤凝視,以建構一個完整的東南亞藝術家蛻變故事,來映射東南亞與新加坡的成長與蛻變。

想知道antipodean中文更多一定要看下面主題

antipodean中文的網路口碑排行榜

-

#1.Antipodean 內湖 - pureflowfiltr.cz

the antipodean coffee內湖區台北市靠北餐廳. 橄欖樹歌詞. 韓國樂遊大邱文藝美食之旅– 魚樂分享誌:: 韓國antipodean中文. 驅蚊燈泡 · Dike dso300 藍牙 ... 於 pureflowfiltr.cz -

#2.New Years Eve, 2008 - halloranelder - LiveJournal

简体中文, Latviešu, Türkçe, Bahasa ... I think I'm going to be a member of their Antipodean League of Temporal Voyagers, just so I can get a nifty pocketwatch. 於 halloranelder.livejournal.com -

#3.【就John玩】Vlog、Plog傻傻分不清楚?! 小編教你快速成為 ...

小編教你快速成為Plog達人ft. The Antipodean Specialty Coffee|美極品John臨 ... 一个学 中文 的伊朗女学生,颠覆了我对伊朗女人长袍加身,纱巾蒙脸的刻板 ... 於 www.youtube.com -

#4.antipodean中文| antipodean意思

antipodean意思,大家都在找解答。antipodean中文adj.1.【地質學;地理學】對?的,在地球上正相反面的。2.恰恰相反的。3.【…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋antipodean ... 於 hotel.igotojapan.com -

#5.內湖澳洲早午餐

... Antipodean 」,說到台北早午餐推薦怎麼能少了它!. 內湖區美食|The ... Benign tumor 中文 · 斗南燦坤 · 熔點測定 · 財務工程是什麼 · 慈烏反哺. 於 pivovarskakrumlov.cz -

#6.The Antipodean 民生teoiml

... Antipodean以提供精品咖啡自然食材打造的. 悠閒氛圍422 它們將於民生社區開設二店住附近的朋友可以期待一下啦恆生cash dollar 換領 懷孕初期體溫幾度 blepharospasm 中文 ... 於 alecycling.com -

#7.Antipodean中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

Antipodean 翻譯:澳大利亞的;紐西蘭的, 澳大利亞人或紐西蘭人。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#8.Queen's Breakfast Platter - 內湖The Antipodean的圖片

... The Antipodean圖片:Queen's Breakfast Platter - 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的87 張/部The Antipodean ... 此版本網站是為台灣的中文使用者設計。 如果您是另一個國家或 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#9.The Antipodean Specialty Coffee NEIHU STORE | 立即訂位 ...

The Antipodean Specialty Coffee NEIHU STORE 24小時線上訂位,選擇時間、人數,立即訂位不用等! ... 繁體中文. English. 於 inline.app -

#10.antipodean翻译为:正相反[对]的

antipodean 的中文意思:正相反[对]的,点击查看详细解释:antipodean的中文翻译、antipodean的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握antipodean这个单词。 於 fy.tingclass.net -

#11.J.M. Coetzee's Best Books: A Guide

... Antipodean “Great Expectations”). Two generations of comp-lit ... 中文网 · Today's Paper · Corrections · Trending. Opinion. Today's Opinion ... 於 www.nytimes.com -

#12.antipodean是什么意思? antipodean翻译(中文英文)

antipodean 的解释是:正相反对的… 同时,该页为英语学习者提供:antipodean的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 dict.zhuaniao.com -

#13.澳洲式早餐| The Antipodean Specialty Coffee(內湖本店) ...

flat white 的中文通常譯為馥芮白或者平白咖啡也有人暱稱澳洲小白牛奶的比例比拿鐵少奶泡比拿鐵少所以喝起來咖啡的味道比較濃郁通常也比較小杯不過喝起來 ... 於 aniseblog.tw -

#14.Antipodean 释义| 柯林斯英语词典

Antipodean 释义: Antipodean describes people or things that come from or relate to ... 简体中文, English · Italiano · American · Português · 한국어 · Deutsch ... 於 www.collinsdictionary.com -

#15.自烘咖啡,超人氣澳式早午餐「The Antipodean」富錦店插旗 ...

台北市內湖的人氣早午餐「The Antipodean」以提供精品咖啡、自然食材打造的大份量早午餐以及寬敞舒適的環境帶來滿滿的澳式悠閒氛圍,4/22 它們將於 ... 於 www.gq.com.tw -

#16.antipodean是什么意思 - 英语词典

恒星英语词典栏目提供antipodean是什么意思,antipodean的中文解释,antipodean的读音发音,antipodean的含义和用法以及antipodean的造句参考例句。 於 danci.hxen.com -

#17.台北市松山區民生社區-The Antipodean (富錦店)| 台北

請輸入內容最多個中文字元. the antipodean fujin 民生社區澳式早餐the antipodean coffee 民生社區早午餐民生社區咖啡民生社區早餐台北早午餐台北寵物友善早午餐 ... 於 vovehaca.421kulisbet.com -

#18.與「The Antipodean Specialty Coffee_樂艾咖啡」相似的公司

... The Antipodean Specialty Coffee_樂艾咖啡的求職者, ... 」中文「乾杯!」的意思。 「CIN CIN」的一個說法是這樣:19世紀移民海外的華僑 ... 於 www.104.com.tw -

#19.ANTIPODEAN - 汉语翻译- bab.la英语-汉语词典

中文 所有汉语字典; 多语言翻译 arrow_forward. bab.la · 英语-汉语词典 · A; antipodean. "antipodean"在汉语中的翻译是什么? en. volume_up. antipodean = cn. 於 www.babla.cn -

#20.ANTIPODEAN 中文是什么意思- 中文翻译

在英语-中文中"ANTIPODEAN"的上下文中进行翻译。 Recommendations include Federal Café& Bar, an urban, Australian-style coffee shop aiming to bring some ... 於 tr-ex.me -

#21.樂艾咖啡

The Antipodean Specialty Coffee_樂艾咖啡台北市內湖區, [內湖]內場正職夥伴 ... 中文請選UTF-8中文碼;或使用Notepad++、UltraEdit等其他工具開檔。 資料連結於109年 ... 於 www.twincn.com -

#22.antipodean中文

antipodean中文 ... adj. 1.【地質學;地理學】對?的,在地球上正相反面的。 2.恰恰相反的。 3.【生物學】反足的。 ... twin brothers with antipodean personalities 性格恰恰 ... 於 tw.ichacha.net -

#23.the antipodean

... antipodean 工作的人, ... 中文(繁體). English · 中文(繁體) · 中文(简体) · 日本語 · Français · Tiếng Việt ... 於 www.cakeresume.com -

#24.內湖澳洲早午餐 - pekarstvikopecky.cz

發源於澳洲咖啡館的大早餐文化近年襲捲全球,the antipodean老闆Andy自小 ... 中文心路早午餐宜蘭早午餐早午餐推薦摩斯早午餐早午餐吃什麼維克早午餐內 ... 於 pekarstvikopecky.cz -

#25.澳洲駐台辦事處Australian Office in Taipei 的帖子

你知道嗎?英文字“antipode” 意思是“相反”,歐洲人用“antipodes” 這個字來意指 “澳洲和紐西蘭”,因為這兩個國家位在世界中心的對面 !The Antipodean是台北內湖區的 ... 於 www.facebook.com -

#26.THE ANTIPODEAN (TA) (@theantipodean)

45K Followers, 2 Following, 311 Posts - See Instagram photos and videos from THE ANTIPODEAN (TA) ( ... 中文(香港), Български, Français (Canada), Română, Српски ... 於 www.instagram.com -

#27.antipodean_百度百科

antipodean ,英语单词,主要用作形容词,作形容词时译为“正相反对的( ... 中文解释. Antipodean Fur Seal 新澳毛皮海狮. ANTIPODEAN GROUP LIMITED 公司名称 ... 於 baike.baidu.com -

#28.antipodean - Yahoo奇摩字典搜尋結果

Antipodean · 查看更多. IPA[ænˌtɪpəˈdiːən]. adj. 澳大利亞的;新西蘭的. n. 澳大利亞人;新西蘭人. 牛津中文字典 · Yahoo奇摩字典. New York Manhattan更新疑難排解 ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#29.ANTIPODEAN-在英语词典里Antipodean 的定义和近义词。

该章节所呈现的将Antipodean由英语向其他语言的翻译是通过自动统计翻译获得的;在英语中基本的翻译单位是单词«Antipodean»。 zh. 翻译者英语- 中文. 的Antipodean. 1,325 ... 於 educalingo.com -

#30.Antipodean中文(繁体)翻译:剑桥词典

Antipodean 翻译:澳大利亞的;紐西蘭的, 澳大利亞人或紐西蘭人。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#31.antipodean 的中文含义

... antipodean正相反对的antipodes相对极... 常用短语. antipodean day跨界增日跨界增日;的中文解释;翻译; ANTIPODEAN OPALEYE澳洲蛋白眼; antipodean squint反向斜视 ... 於 www.dute.org -

#32.Antipodean 的中文翻釋|VoiceTube 看影片學英語

試試VoiceTube 精心研發的線上課程吧! Antipodean. US. ・. UK. C2 高級. 定義 影片字幕. adj. 對拓地. Footer ... 繁體中文. ©2023 VoiceTube Corporation. All rights ... 於 tw.voicetube.com -

#33.Antipodean的食評– 香港上環無限極廣場的西式西餐廳

今日同同事去咗上環食lunch,佢帶咗我嚟呢間新開嘅cafe。入面全部店員都係外國人,無中文Me... 愛吃的貓. 等級4. 2016- ... 於 www.openrice.com -

#34.信天翁科- 維基百科,自由的百科全書

安島信天翁(英語:Antipodean albatross) (D. (exulans) antipodensis); 阿島 ... (繁體中文)(影片)中途島的信天翁之死-害死信天翁幼鳥的塑膠垃圾 (頁面存檔 ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.網路上關於antipodean翻譯-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學 ...

antipodean 的中文意思:正相反[对]的,点击查看详细解释:antipodean的中文翻译、antipodean的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握antipodean这个单词。 The ... 於 study.gotokeyword.com -

#36.the antipodean specialty coffee 菜單: 內湖區美食| 。澳洲網美 ...

交通The Antipodean 菜單The Antipodean 餐點. 皇后大早餐澳洲牛排起司派燻鮭魚酪 ... tuff 中文 · 和成經銷商 · 東引香格里拉 · Theme by Silk Themes ... 於 joxaf.web115.icu -

#37.The Antipodean Neihu菜單與外送| 台北| 菜單與價格

The Antipodean Neihu. 4.9 (200+ 評分) • 早餐和早午餐• $. 台北市內湖區港墘路26巷4 ... 中文 · Facebook · Twitter · Instagram · 隱私政策條款價格請勿銷售或分享我的 ... 於 www.ubereats.com -

#38.【內湖港墘站美食】The Antipodean 澳式風格咖啡店必點皇后 ...

... Antipodean Specialty Coffee》,一直是台北澳式風格咖啡館的代表店之一. 《The Antipodean Specialty Coffee》菜單招牌必點皇后大早餐、平白咖啡flat ... 於 tenjo.tw -

#39.(原撩妹神器)【简体中文2023年式】交友圣经2022年式男性版 Series ...

... Antipodean Coffee (大推可爱草莓早午餐)台北市內湖區港墘路 26 巷 4 號 02 8751 0027 丑比头的秘密花园轻食咖啡) (二店更赞)忠孝东路四段 181 巷 40 弄 2 号蛋黃哥 ... 於 books.google.com.tw -

#40.Analisis Harga AUD/JPY: Melanjutkan Kenaikan ...

Data Tiongkok yang lebih kuat dari harapan mendorong mata uang antipodean ... 繁體中文 · 简体中文 · Русский · Français · العربية · Deutsch ... 於 www.fxstreet-id.com -

#41.Distance doctoral students 'invisible' to universities

... Antipodean citizens, she assumed it was a scam. At the time, the ... Simplified Chinese (简体中文). Copyright © 2023 THE - Times Higher ... 於 www.timeshighereducation.com -

#42.港墘站】The Antipodean Cafe -藍桌咖啡|澳洲巴西莓碗

進一步了解Akismet 如何處理網站訪客的留言資料。 語言. 語言. 中文(台灣), English. About Me. About Me. 我的風格,我的瘋閣. 不只分享美食,還有一次次 ... 於 katesfunzone.com -

#43.Antipodean的英語發音 | antipodean中文 - 訂房優惠

antipodean中文 ,大家都在找解答。Antipodean的發音。怎麼說Antipodean。聽英語音頻發音。了解更多。 於 hotel.twagoda.com -

#44.澳洲風格早午餐The Antipodean二店座落台北富錦街!專訪 ...

提到充滿澳式悠閒風格的咖啡廳,The Antipodean Specialty Coffee肯定首先浮現許多人腦海,近期他們在有著台北最美街區之名的民生社區開設了二號分店 ... 於 www.tatlerasia.com -

#45.antipodean - Chinese Translation - 吕氏英汉字典

antipodean, Chinese Translation of antipodean, Chinese Definition of antipodean, antipodean in Chinese, antipodean中文翻译. 於 www.lexiconer.com -

#46.4chan kpop

Members of the website formed groups such as Atomwaffen Division and Antipodean Resistance. ... 简体中文 (CHS). Neil Alden Armstrong (August 5, ... 於 fsxjdh.motte07.de -

#47.The Antipodean 民生

blepharospasm 中文 胸部x 光檢查 知名的澳洲早午餐The Antipodean Specialty Coffee. 民生社區小古巴Cafe Coabana 古巴娜咖啡中山站Engolili 一日之計在於晨把早餐吃好吃. 於 land-mfg.com -

#48.內湖早午餐

... Antipodean Fujin 位於台北市松山區富錦街旁,充滿悠閒風格的澳式咖啡廳 ... Burst 中文 · 文旦柚子 · 僑蓮 · 岳父過世 · 鎰勝工業股份有限公司 · 8 月國定 ... 於 domainecombes.fr -

#49.[內湖美食]The Antipodean Specialty Coffee|捷運港墘站~澳洲 ...

... antipodean中文. 不用再跑到內湖!豐盛木盤、自烘咖啡,超人氣澳式早午餐「The ... antipodean中文. The Antipodean Specialty Coffee Cafe Book Now Order Now ... 於 yktniryced.social-dog.ch -

#50.Antipodean的中文翻譯和情景例句- 留聲詞典

Antipodean 的中文意思翻譯:adj. 正相反[對]的。Antipodean的中文翻譯、Antipodean的發音、柯林斯釋義、用法、Antipodean的近義詞、反義詞和雙語例句等。 於 dictionary.liushengyingyu.com -

#51.Yellow Flowers in the Antipodean Room: 9780807613405 ...

繁體中文 $USD - 美國美元 美國. 已經是客戶了嗎?登入 · 使用細則 · 隱私聲明 · 您的廣告隱私選擇. © 1996-2023 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司版權所有. Close menu. 於 www.amazon.com -

#52.台北內湖美食【The Antipodean Specialty Coffee】澳洲式早 ...

好長的英文店名~~而且他沒有中文名字所以當時google到他時我還以為是國外的餐廳結果仔細一看 這是在台灣啊 還是在內湖TheAntipodeanSpecialtyCoffee ... 於 www.walkerland.com.tw -

#53.The Antipodean 皇后大早餐

antipodean 早餐- 好長的英文店名~~而且他沒有中文名字所以當時google到他時我還以為是國外的餐廳結果仔細一看這是在台灣啊還是在內湖TheAntipodean ...,經典澎湃的皇后 ... 於 video.todohealth.com -

#54.antipodean在線翻譯_英語

海詞詞典,最權威的學習詞典,為您提供antipodean的在線翻譯,antipodean是什麼意思,antipodean的真人發音,權威用法和精選例句等。 於 dict.cn -

#55.antipodean翻譯及用法- 英漢詞典

antipodean中文 的意思、翻譯及用法:adj. 正相反對的(等於antipodal)。英漢詞典提供【antipodean】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#56.Services & times

中文 (ZH) · 한국의 (KO) · العربية (AR). Toggle navigation. Visit us · Worship & music ... Mews Gigue de Pan Macmillan Improvisation on Antipodean Themes Preston ... 於 www.westminster-abbey.org -

#57.Irish Studies Seminars - Autumn 2023: Anna Johnston

She has published widely in the field of colonial and postcolonial studies, focussing on literary and cultural history. Her new monograph, The Antipodean ... 於 www.qub.ac.uk -

#58.Antipodean: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

Antipodean. 百科全書、科學新聞和研究評論. 介紹. Previous Next. 學術文章. 科學新聞. 影片. 圖片. 字典. 定義及意義. 測驗. 相關話題 ... English 日本語 한국어 繁體中文 ... 於 academic-accelerator.com -

#59.The Antipodean Specialty Coffee_樂艾咖啡面試心得

幫你自己打分數,包含外場、吧檯、輕食、飲料、控場,1-10幫自己打分數。 對方說不管有沒有這些... 無聲卡. 無筆試. 中文面試. 查看252 字完整內容 2 人已看過. 於 interview.tw -

#60.antipodean 的中文意思 - 台灣咖啡館

antipodean中文 意思是什麼.英美澳.antipodean解釋.adj.形容詞1.【地質學;地理學】對?的,在地球上正相反面的。2.恰恰相反的。3.【生物學】反足的。 於 tpecoffee.iwiki.tw -

#61.the antipodean停車| 靠北餐廳

... antipodean停車情報,2020年2月5日— 位於台北內湖的The Antipodean Specialty Coffee ... antipodean中文 · the antipodean訂位 · 港墘早午餐 · the antipodean皇后大早餐 ... 於 needmorefood.com -

#62.林佑勳- Duty Manager - The antipodean coffee

工作經歷. The antipodean coffee 圖片. Duty Manager. The antipodean coffee. 2022年6月 - 目前1 年3 個月. 台灣 ... 简体中文(簡體中文); 正體中文(正體中文); 關閉選單. 於 tw.linkedin.com -

#63.antipodean 的中文翻譯

antipodean adj 1: relating to the antipodes or situated at opposite sides of the earth; "antipodean latitudes"; "antipodal regions of the earth"; "antipodal ... 於 cdict.net -

#64.The antipodean 民生 - anaisbeaute94.fr - 劉君儀

管理責任. 台北特色早午餐必吃推薦!肉桂捲、皇后大早餐、澳. ensure 中文. The Antipodean ... 於 anaisbeaute94.fr -

#65.AUD/NZD middles ahead of RBA minutes, NZ GDP in the ...

Quarter-on-quarter figures for the diminutive Antipodean ... 繁體中文 · 简体中文 · Русский · Français · العربية · Deutsch · Magyar · Türkçe ... 於 www.fxstreet.com -

#66.antipodate - Faza Rohana

Antipodean Gain can impact any radio wave capable of traversing the globe ... 中文无码在线播放,久色成人在线视频免费看,俺去也网址打不开了,亚洲. Chinese ... 於 www.fazarohana.cfd -

#67.The Antipodean Manifesto - Event

The Antipodean Manifesto features a selection of paintings, drawings, prints and ... 中文 繁體中文 日本語 Indonesia. SIGN IN. Sign in to view your saved items ... 於 www.westernaustralia.com -

#68.【生肉无字幕】Antipodean China_ Xi Chuan诗人西川 - Bilibili

林文月《读 中文 系的人》紀錄片特別版 · 【他们在岛屿写作】林文月〈溫州街到溫州街〉 · 【杨照谈书】郭强生《寻琴者》 · 【文学人物】潇洒自若的不老诗仙管管. 於 www.bilibili.com -

#69.AUD/USD, NZD/USD Soar on US Dollar's Slump, Dead Cat ...

No entries matching your query were found. English · 日本語 · 中文(繁體) ... One variable that could reignite weakness in antipodean currencies ... 於 www.dailyfx.com -

#70.Tanned Christ

Antipodean Sickness · 2015年. Abscond. Antipodean Sickness · 2015年. Global ... 简体中文 · Français (France) · 한국어 · Português (Brazil) · Tiếng Việt · English ... 於 music.apple.com -

#71.antipodean中文-標籤文章彙整。 @upssmile向上的微笑 ... - 萍子

antipodean中文 -標籤文章彙整。 @upssmile向上的微笑萍子旅食設影. 於 upssmile.com -

#72.你知道嗎?英文字“antipode” 意思是“相反”,歐洲

antipodean 意思,大家都在找解答。 英文字“antipode” 意思是“相反”,歐洲人用“antipodes” 這個字來意指“澳洲和紐西蘭”,因為這兩個國家位在世界中心的對面! 於 hotel.igotojapan.com -

#73.無題

The Antipodean Specialty Coffee - Дописи Facebook Web#EatatHome #在家吃美食️ The Antipodean @theantipodean ⠀ (中文) TGIF! 週五來了~ 週末就是要吃早午餐珞... 於 zgruw.akuperu.com -

#74.antipodean的中文解释和发音

『欧路词典』为您提供antipodean的用法讲解,告诉您准确全面的antipodean的中文意思,antipodean的读音,antipodean的同义词,antipodean的反义词,antipodean的例句。 於 dict.eudic.net -

#75.(原撩妹神器)【简体中文2023年式】交友圣经男性版 ... - Google 圖書結果

... 358 1797 HoneyWood Cafe (大推花墙跟美好室外拍照) The Antipodean Coffee (大推可爱草莓早午餐 桃園縣平鎮區復旦路四段 116 巷 51 號 02 2723 7000 6_页面_49. 於 books.google.com.tw -

#76.423 張Antipodean 圖片、庫存照片和向量圖

截至2022 年9 月30 日,我們擁有超過4.24 億張圖片。 繁體中文. 於 www.shutterstock.com -

#77.The Antipodean Specialty Coffee.台北人氣澳式早午餐,必 ...

台中文青餐廳 (4), 台中蔬食料理 (7), 台中冰品甜點 (146), 台中早餐 (31), 台中咖哩 (16), 台中拉麵 (3), 台中伴手禮 (10), 台中百匯吃到飽 (21), 台中 ... 於 flyblog.cc -

#78.台北內湖美食【The Antipodean Specialty Coffee】澳洲式早午餐

好長的英文店名~~ 而且他沒有中文名字所以當時google到他時我還以為是國外的餐廳結果仔細一看這是在台灣啊還是在內湖The Antipodean Specialty ... 於 beautychu060.pixnet.net -

#79.Antipodean 內湖

... Antipodean Specialty Coffee NEIHU STORE The Antipodean Specialty Coffee. ... antipodean中文. The Antipodean Specialty Coffee 地址:台北市內湖區港 ... 於 stevedogs.es -

#80.澳式早午餐交流攻略!3招讓你體驗最舒適的晨間讀書會

你是否曾經想過在享受美食的同時,還能與其他人分享你最喜愛的書籍?Legere邀請大家在The Antipodean享受一場悠閒的澳式早午餐閱讀交流, ... 於 legere.com.tw -

#81.antipodean中文的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

#你知道嗎?英文字“antipode” 意思是“相反”,歐洲人用“antipodes” 這個字來意指“澳洲和紐西蘭”,因為 ... 於 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#82.389 免版税antipodean writer 音乐曲目

简体中文. 登录 加入. 上传. 滤镜 最相关. 389 免版税antipodean writer 音乐曲目. 为您的下一个项目下载antipodean writer 免版税音轨和乐器。 Royalty-free antipodean ... 於 pixabay.com -

#83.台北內湖 The Antipodean Specialty Coffee,一秒到澳洲吃 ...

取名antipodean意思,很特殊也有點難唸,不過這裡店名沒有中文,讓人以為是一間異國餐廳,antipodean中文是指與澳洲的人或事物。外牆面有隻店品牌很 ... 於 travel.yam.com -

#84.The Antipodean Specialty Coffee澳洲皇后大早餐-必吃雙人 ...

The Antipodean Specialty Coffee澳洲皇后大早餐-必吃雙人早餐拼盤約會分享超滿足, ... 中文店名!!你的肉幾克就是多少錢,肉質好cp值相對高!!台北南港 ... 於 hsuan0219.pixnet.net