森高砂華山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘小俠,林瑋寫的 台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿 和的 瀛海掇英:臺灣日人書畫圖錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《台北》森高砂咖啡館san coffee 在地用心台灣精品咖啡 - 老蝦也說明:喝咖啡的同時,想過台灣咖啡是什麼滋味嗎? 日據時代以後,台灣開始大量種植咖啡如今滿街咖啡館的同時台北大稻埕旗艦店「森高砂咖啡館san coffee」 更 ...

這兩本書分別來自藝術家 和清華大學所出版 。

國立中興大學 科技管理研究所 巫亮全所指導 劉庭佑的 利用科技方法探討台灣精品咖啡產業之價格與通路 (2020),提出森高砂華山關鍵因素是什麼,來自於台灣精品咖啡、科技方法、咖啡小農、咖啡零售商。

而第二篇論文國立政治大學 社會學系 陳宗文所指導 李昕甯的 山上起人巢/潮:台灣駐在所、避難小屋、住宿山莊的社會學考察 (2019),提出因為有 登山旅遊、山屋、基礎設施、物質政治的重點而找出了 森高砂華山的解答。

最後網站華山咖啡則補充:森高砂 咖啡與華山文創園區,有種莫名的和諧感。台灣咖啡是日治時代開始的,華山酒廠也是;森高砂咖啡用精緻的專業與包裝重新定義產業,華山文創園區 ...

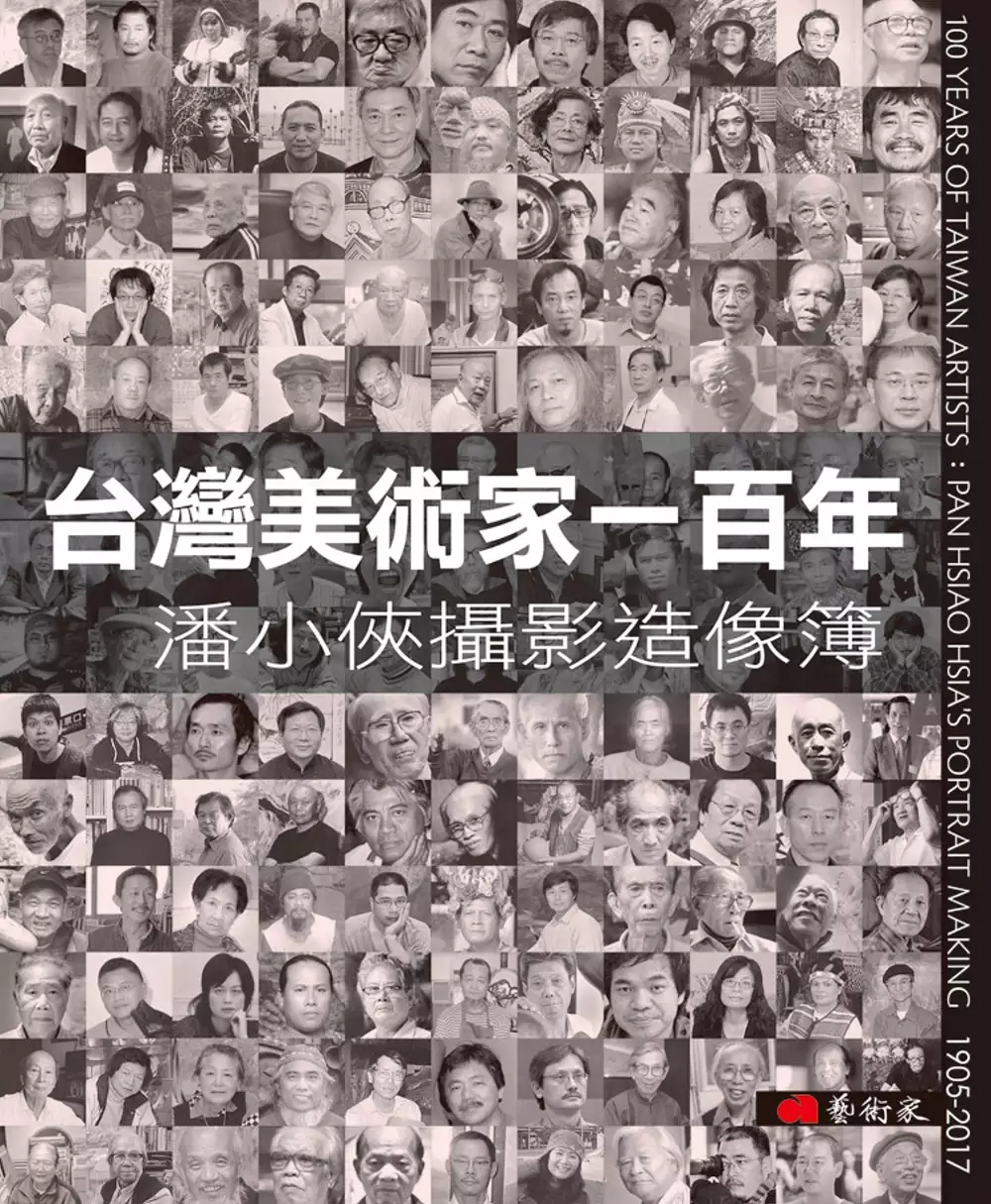

台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿

為了解決森高砂華山 的問題,作者潘小俠,林瑋 這樣論述:

★藝評家謝里法 潘小俠把人物造形之特徵和行為動作所表現的性格,組合成一種比文字語言更具說服力的閱讀機制。 ★國立成功大學歷史系教授蕭瓊瑞 潘小俠對拍攝對象、畫作特色與性格的深入瞭解與掌握。……以鏡頭述說美術史,他未以攝影家強烈的風格為主導,而以藝術家個人的創作為前提,不改他寫實主義的本色,必能為歷史的建構,留下有力的基礎。 ★國立台北藝術大學博物館研究所教授廖仁義 潘小俠以符合所拍攝的美術家的個人特色來布置畫面。換言之,他的作品能夠保留美術人物呈現在日常生活中的個性與姿勢,使之真情流露,而不是將他們從生活中切割出來,成為名人的沙龍照片。

《台灣美術家一百年:潘小俠攝影造像簿》為潘小俠歷時三十年的攝影紀錄成果,收錄其自1987年至2017年間持續拜訪、拍攝的二百二十四位藝術家身影。曾任《自立早報》及《自立晚報》攝影記者的潘小俠,一如史家提筆書寫歷史,以資深媒體人的敏銳洞察力及熱愛台灣土地的社會關懷,透過鏡頭書寫一部「影像版」的台灣美術史,以鏡頭捕捉台灣藝術文化的豐富底蘊。 本書以七個章節:(1)日據時代台灣前輩畫家與雕塑家、(2)大陸來台美術家、(3)戰後台灣美術家、(4)台灣素人畫家、(5)台灣原住民美術家、(6)政治受難者美術家、(7)旅居巴黎美術家,介紹先後在台灣藝壇活躍的畫家與雕塑家,透過肖像攝影搭配精簡

文字介紹,呈現美術家們的經典作品及創作身影。其中,「台灣原住民美術家」一章記錄三十三位原住民藝術家與經典作品,將過去長期為台灣美術史書寫所忽略的原住民藝術做豐富收錄,冀求能建立起研究、欣賞原住民藝術的堅強礎石;而「政治受難者美術家」一章則結合作者長期關注的人權議題,深具當代藝術的社會觀察與參與性質。當欣賞一幅幅的攝影造像,就如是在傾聽美術家藝術生命中的豐盛與甘苦。 此外,全書每一章引言皆邀請專家撰寫專文,使讀者能透過藝術影像與文字資料,一窺台灣近百年美術發展的風貌及美術人物的風采。 本書結合藝術圖像的欣賞性、資料性,十分推薦給喜歡美術的研究者珍藏。

利用科技方法探討台灣精品咖啡產業之價格與通路

為了解決森高砂華山 的問題,作者劉庭佑 這樣論述:

咖啡在台灣已蔚為國民飲品,而當我們走進咖啡廳裡消費時,台灣精品咖啡似乎不存在於菜單之中。是什麼樣的原因讓咖啡零售商與消費者漸漸遠離台灣精品咖啡?本研究針對此原因進行探究,嘗試瞭解在諸多通路與交易過程中探究讓台灣咖啡停滯的點。是價格過高導致消費者接受度降低?人力導致成本過高?又或者是不透明交易機制造成市場供需價格不明確?也可能是另有原因掩蓋台灣在地咖啡的優點。 雖台灣精品咖啡之發展歷時不長,但對於咖啡小農而言,如何完善他們的通路 讓消費者真實瞭解農民的付出,進而增加銷量以達到他們應維持的生計;而扮演農 民通路之咖啡業者也缺少一座橋樑,讓零售商與消費者更認識台灣精品咖啡並提 出市場所面對的反饋

。本研究利用質性研究的方式,透過文獻分析及對兩端進行深 度訪談,紀錄兩端近年對整個產業的聲音,期待找出問題後利用科技方法解決問題。 在研究結果的部份,透過訪談能充份瞭解到台灣咖啡農民目前是以自產自銷及網路商店作為通路,幾乎沒有嘗試過與咖啡廳合作擴展通路的經驗。而在咖啡零 售商這端雖也沒有過多跟在地小農合作的經驗,但對於台灣精品咖啡是有正面印 象與信心的,兩端只差個健全的通路與透明的價格作為媒合。所以本研究嘗試以創 新之「多功能咖啡媒合平台」作為科技解決方法,除了交易的基本功能外,還能延 伸更多輔助兩端的功能,無論在資訊流通、技術知識、產品品質控管等都有幫助, 希望能為日後有意解決台灣精品咖啡

產業困境之相關單位近年狀況之紀錄與建議。

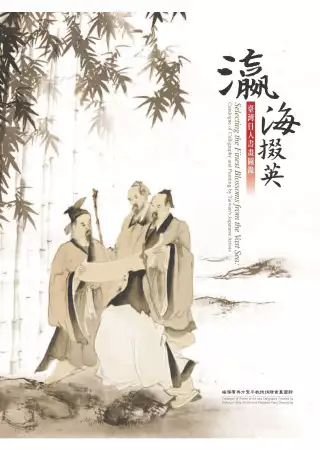

瀛海掇英:臺灣日人書畫圖錄

為了解決森高砂華山 的問題,作者 這樣論述:

本書是理解日治臺灣史一扇獨特的窗口,全書以書畫為經,以日治時期與臺灣相涉的日人為緯。日人依其身分略分成:(1)總督;(2)軍人與官僚;(3)文人學者與僧侶;(4)書畫家共四類,每類人物的數目多少不等,每人搜羅的作品數量自也不等。搜羅作品最多者為後藤新平,共41件;其次則是乃木希典、田健治郎與久保天隨,各收9件。本書出現的人物多為臺灣史上的日本名人,收錄的作品多半未曾正式發表過,作品共達262件,隱然具有「文庫」的性質,史料價值很高。在當代臺灣研究的光譜當中,本書從「在地的東亞視野」之觀點切入這批涉臺日人作品,編者從另類的角度定位臺灣的發言位置。本書作品多得自編者的日本友人,導論三篇

分別由海峽兩岸的學者撰寫,精選圖片都附有「說明」以釋其義。全書呈現跨國的格局,歷史意義和藝術意義相得益彰。

山上起人巢/潮:台灣駐在所、避難小屋、住宿山莊的社會學考察

為了解決森高砂華山 的問題,作者李昕甯 這樣論述:

本研究探討台灣山屋作為登山旅遊的基礎設施,經歷了什麼樣的演變,以及如何形構登山活動的發展。本文透過次級資料分析、深度訪談與田野觀察,分析駐在所、避難小屋、住宿山莊三種山屋的設計及運轉,有以下發現:首先,日治時期的駐在所構成了支撐大眾登山活動興起的物質基底。除了提供住宿,駐在所也兼具收取許可證、甚至通報搜救的功能,搭起登山治理的安全網。再者,戰後隨著登山旅遊復甦而作為社會建設出現的避難小屋,從初時營造簡單避難空間,經過創新及淘汰漸漸演變出標準化配備,最後形成以設施容量設定登山許可申請名額的管理制度,展現持續修改的動態軌跡,並逐漸位移到登山治理框架的核心。最後,2010年後開展的住宿山莊改建工程

,經由腳本的寫入,將安全、機能、素養等社會期待銘刻於設施中,具有形塑登山文化的潛力。仿照外國設計的工程所遭遇的種種困境,也牽涉台灣登山產業如何界定自身特色的定位課題。

森高砂華山的網路口碑排行榜

-

#1.森高砂咖啡豆

. Sweet, clean, simple 森高砂咖啡館雖然位於華山文創園區,卻相當低調,那天剛好來看天竺鼠車車快閃店經過,立即被充滿文青風格的森高砂咖啡廳所吸引, ... 於 756180461.dolomiter.cz -

#2.2020第339期《泡野湯 野溪+野奢+野性溫泉泡起來》: 行遍天下12月號

DAY 1 Q 華山 1914 文創產業園區三創生活園區 Q 住宿與晚餐長榮桂冠酒店(台北) |藝 ... 添購迷人的文具小物;或是到「好樣思維」、「森高砂咖啡華山實驗室」、「小確幸 ... 於 books.google.com.tw -

#3.《台北》森高砂咖啡館san coffee 在地用心台灣精品咖啡 - 老蝦

喝咖啡的同時,想過台灣咖啡是什麼滋味嗎? 日據時代以後,台灣開始大量種植咖啡如今滿街咖啡館的同時台北大稻埕旗艦店「森高砂咖啡館san coffee」 更 ... 於 shrimplitw.com -

#4.華山咖啡

森高砂 咖啡與華山文創園區,有種莫名的和諧感。台灣咖啡是日治時代開始的,華山酒廠也是;森高砂咖啡用精緻的專業與包裝重新定義產業,華山文創園區 ... 於 982528628.theracane.fi -

#5.森高砂咖啡華山實驗室。台灣咖啡專賣|中央藝文公園旁 ...

森高砂 咖啡華山實驗室正確的地點,在靠近杭州北路、北平東路附近的中央藝文公園,那一區美麗紅磚屋的「西7-1館」。根據店員說,森高砂曾於2016年在 ... 於 margaret.tw -

#6.森高砂

森高砂. そこで、 ICT専門学校主催「第1回明石市フォトコンテスト」を…. ... 森高砂咖啡館雖然位於華山文創園區,卻相當低調,那天剛好來看天竺鼠車車 ... 於 119001327.lawina.net.pl -

#7.森高砂咖啡華山實驗室 :: 美食小記者

美食小記者,2021年3月19日— 【森高砂咖啡華山實驗室】是專營台灣精品咖啡豆商所開的咖啡店,. 位在華山文創園區內,特色是使用台灣. 於 food.idataiwan.com -

#8.森高砂咖啡-美食駱駝 - 游重森

重森ㄚ被今天到後車頭找以前的工作夥伴,臨時起意一起走到森高砂喝咖啡。 在停車場有個小插曲,管理員說 ... 從南投集集到古坑華山,滿目瘡痍的災區順著中央山脈蔓延。 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#9.【台北市中正區美食】森高砂咖啡華山實驗室- 網友評價、菜單

森高砂 咖啡華山實驗室是一間位於台北市中正區的咖啡廳,總共有108位網友評價過此餐廳,平均是4.7顆星。菜單有佛卡夏佐松露奶油、傳統芝麻糊、南投九分二山精品水洗、 ... 於 ihungrybear.com -

#10.華山文創|森高砂咖啡館|老宅文青風格,不限時有插座 ...

森高砂 咖啡華山實驗室店家資訊 · 地址:台北市中正區八德路一段1號華山文創紅磚西7-1館(導航) · 電話:02-2322-3993 · 營業時間:11:00-17:00 · 內用最低 ... 於 coffeeshop-library.com -

#11.森高砂咖啡館的食記、分店門市 - FonFood瘋美食

【森高砂咖啡華山實驗室,華山文創園區咖啡館】...【森高砂咖啡館中山店~試管喝咖啡?你喝過嗎?】. ... 森高砂咖啡︱大稻埕市定歷史古蹟老宅,台灣咖啡豆限定供應】... 於 www.fonfood.com -

#12.森高砂咖啡華山實驗室-華山文創園區- LINE熱點

【LINE熱點】森高砂咖啡華山實驗室-華山文創園區, 咖啡廳, 地址: 台北市中正區八德路一段1號,電話: 02 2322 3993。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、 ... 於 spot.line.me -

#13.[食]迪化街周邊-森高砂咖啡只提供台灣產咖啡豆的文青咖啡館

森高砂 咖啡地址: 台北市大同區延平北路二段1號電話:02 2555 8680 *有 ... 後來得知森高砂咖啡要在此開店, 還蠻期待的, 我會知道森高砂是從華山1914 ... 於 grace713.pixnet.net -

#14.森高砂咖啡華山實驗室——最懂台灣的風土之味 - 台灣咖啡館

台灣咖啡館,2020年4月13日— 來自臉書的宣告,讓許多咖啡迷引頸期盼的咖啡店,就是位於華山的「森高砂咖啡華山實驗室」。作為第一間專營台灣各大產區的精品咖啡豆商, ... 於 tpecoffee.iwiki.tw -

#15.森高砂咖啡館華山實驗室菜單價格(TW) - PriceListo

查看最新的準確和最新的森高砂咖啡館華山實驗室菜單價格(TW) 對於包括在菜單上最受歡迎的項目整個菜單。 (Taiwan) 於 www.pricelisto.com -

#16.台北|森高砂咖啡館 - MyBook - 台灣大哥大

森高砂 咖啡館只賣100%台灣咖啡品牌在這裡開店,和經營華山文創園區分店「一方醇」,感覺很不一樣。森高砂創辦人董鼎禾笑說:「這裡的人情味很濃, ... 於 mybook.taiwanmobile.com -

#17.森高砂

森高砂 咖啡館雖然位於華山文創, 那天剛好來看天竺鼠車車快閃店經過, ... 【森高砂咖啡華山實驗室】是專營台灣精品咖啡豆商所開的咖啡店, · 特色是 ... 於 pn.schubiger-webshop.ch -

#18.【華山】「一方醇」森高砂精品台灣咖啡秋季概念店

「一方醇」森高砂精品台灣咖啡秋季概念店展售時間:2015-10-27~2016-03-31早上11:00~21:00 展售地點:華山1914創意文化園區紅磚六合院西6棟主辦單位:森高砂咖. 於 iting35.pixnet.net -

#19.帶著台灣咖啡走向世界,森高砂定位寶島風味 - 匠生活

乘著第三波精品咖啡熱,森高砂扮演關鍵推手,將台灣咖啡推向國際! ... 地址:台北市中正區八德路一段1號華山1914文化創意園區紅磚西7-1館營業 ... 於 www.mysaiology.com -

#20.Original text - 萍子

一方醇森高砂咖啡華山實驗室,華山紅磚區西六館,既然要喝咖啡,就喝台灣咖啡吧,展期2016.04/01~2016.09/30,台灣精品咖啡在華山文化創意園區. 於 upssmile.com -

#21.華山實驗室 - 森高砂咖啡館

專賣全台灣各產區精品咖啡,坐落於華山文創園區紅磚六合院,面對華山大草原,森高砂咖啡華山實驗室是一個有故事的咖啡館。採浸泡/攪拌式沖煮法,空間悠閒浪漫, ... 於 sancoffee.shop -

#22.森高砂咖啡華山實驗室 - by SHELLEY TSAI

ADDRESS 台北市華山1914文創園區紅磚西7-1館WEB http://www.sancoffee.c… 於 shelleyinfo.data.blog -

#23.一方醇森高砂咖啡華山店- Cafe - Maps.me

Check 一方醇森高砂咖啡華山店reviews, nearby Huashan, Taiwan on Maps.me - offline maps for Google android and Apple Iphone and ipad. 於 maps.me -

#24.華山喝咖啡

來到雲林華山可別只是到景觀餐廳喝咖啡,一定要來華山小天梯及情人橋健行漫步,沿途會經過華山的土石流教學園區,溪流瀑布裡還能見到魚兒森高砂咖啡 ... 於 didziojikinija.lt -

#25.獨立品牌咖啡館創業學:從展店計畫到品牌行銷,step by step 探究四大經營模式,由單店到多店的永續經營心法

決心要推廣台灣咖啡的森高砂咖啡 Formosa,從 2015 年於華山文創園區開設快閃店,出乎意料地大獲好評之後,便計畫尋找一間可供顧客飲用及體驗台灣咖啡的店面,尋尋覓覓, ... 於 books.google.com.tw -

#26.華山咖啡園區

且為了避免冰塊融化影響咖啡風味,服務人員貼心的建議你逐次添加,這就是「森高砂」對於咖啡的堅持,希望你品嘗出台灣Simple Kaffa興波咖啡|華山文創園區 ... 於 episacademy-formation.fr -

#27.森高砂咖啡華山實驗室 - Facebook

下個月,我們即將開幕一間位於迪化街的新咖啡館,所有在華山尚未完成的「實驗」,未來在嶄新的店面裡都會繼續。請大家持續關注我們消息喔! 真的,感謝大家。我們下回見。 於 www.facebook.com -

#28.森高砂咖啡華山實驗室 - 華山1914文化創意產業園區

華山 1914文化創意產業園區 · 端上桌的咖啡,一杯溫熱香醇,一份試管插在冰塊中,除了視覺上的新奇感,也讓你一次品嘗冷熱不同的韻味. · 將品牌命名為「森高砂」,「森」字是 ... 於 www.huashan1914.com -

#29.華山1914文化創意產業園區- 《森高砂咖啡尊榮黑卡會員》 這是 ...

咖啡控必來讓我們一起祝森高砂咖啡五周年生日快樂有喝過森高砂手沖咖啡的朋友一定知道那是一種喝了會有#幸福感的好滋味趁現在五周年會員限定活動, ... 於 tw.discount.wave-base.com -

#30.森高砂咖啡華山實驗室周邊『約會餐廳/酒吧/酒吧』 - 愛食記

森高砂 咖啡華山實驗室周邊約會餐廳/酒吧/酒吧推薦,森高砂咖啡華山實驗室周邊約會餐廳/酒吧/酒吧的最新食記、評價與網友經驗分享: 於 ifoodie.tw -

#31.森高砂咖啡華山實驗室 - Instagram

More camera effects. More stickers. More ways to message. Only on the app. Open the Instagram app. Not now. 於 www.instagram.com -

#32.森高砂咖啡 - 望春瘋臺灣Travemosa

第二次與森高砂邂逅,是在華山的一個毫不起眼的角落,房子已經整修好了,也開始營業,當時因為要找地方坐下來開會,所以,一共三個人走進那靜謐沒有其他 ... 於 travemosa.tw -

#33.森高砂咖啡館- Google My Maps

Sign in · Sign out. Open full screen to view more. 森高砂咖啡館. Collapse map legend. Map details. Copy map. Zoom to viewport. Embed map. Download KML. 於 www.google.com -

#34.森高砂咖啡館

高貴禮盒包裝,包含國內3縣市產區,以及森高砂咖啡精心調製的威士忌酒蒸豆配方,總共4款掛耳包,每款2入,總共8入。 森高砂咖啡館雖然位於華山文創, 那天剛好來看 ... 於 ca.stardreamsa.ch -

#35.森高砂咖啡華山實驗室,華山文創園區咖啡館 - 小妞的生活旅程

【森高砂咖啡華山實驗室】是專營台灣精品咖啡豆商所開的咖啡店, · 特色是使用台灣各大產區的精品咖啡豆 · 上網查才知道,森高砂在2016年以「一方醇」快閃店 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#36.上班族的午餐:森高砂café 煙燻鮭魚佐馬告胡椒起司三明治& 坎 ...

森高砂 咖啡館目前僅在台北,2016大稻埕總店、華山實驗室、中山旗艦店,再來就是7月新開的台北車站M6店。 . from:鉄道旅人李奇 ... 於 www.potatomedia.co -

#37.台北巿/華山1914/森高砂咖啡華山實驗室/香醇的台灣精品咖啡

森高砂 咖啡華山實驗室位於華山1914文化創意產業園區內,入口處在紅磚六合院的一條小巷子裡。走進店內,帶有復古設計感的櫥櫃和桌椅,與有著年代感的紅 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#38.安心找外帶|森高砂咖啡館

森高砂 咖啡館. 僅供瀏覽菜單 · 悄悄好食杭州南店舖. 營業中・營業至17:30 · 光合箱子華山店. 僅供瀏覽菜單. 光合箱子華山店 · 一碗來. 僅供瀏覽菜單. 台灣美食、中式美食 · 灌 ... 於 shop.ichefpos.com