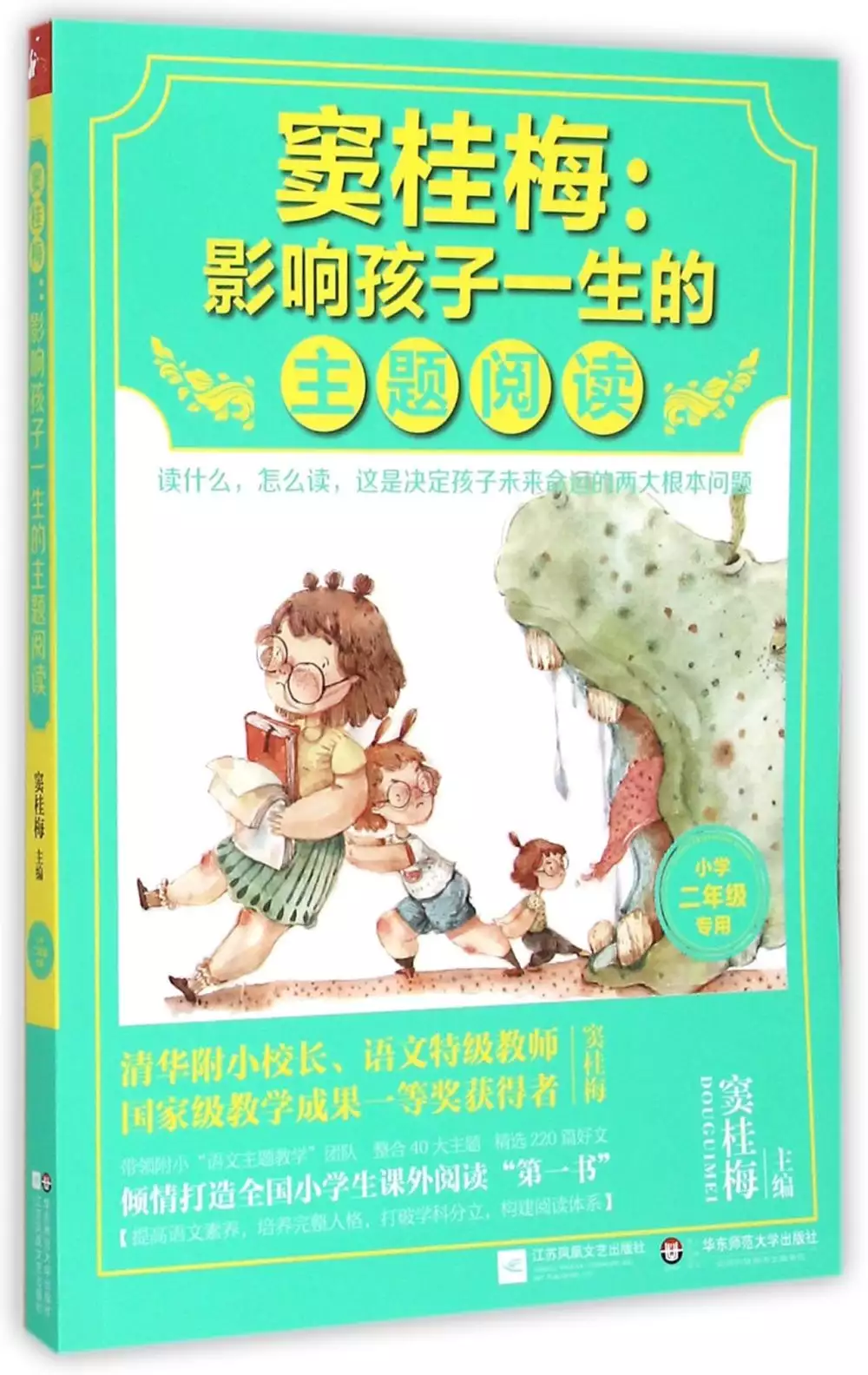

清華附小老師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦竇桂梅(主編)寫的 竇桂梅:影響孩子一生的主題閱讀.小學二年級專用 可以從中找到所需的評價。

另外網站清華附小老師首談:小學語文學習策略引熱議 - 諸葛亮也說明:眾所周知,小學階段是學子的起步階段,其知識基礎與行為習慣往往要影響學生的一生,培養學生正確有效的學習方法,以及相對...| 你不知道的歷史故事.

國立清華大學 數理教育研究所碩士在職專班 林勇吉所指導 李宜臻的 一位教師進行分數除法補救教學之行動研究 (2020),提出清華附小老師關鍵因素是什麼,來自於數學桌遊、數學繪本融入戲劇、分數除法教學、補救教學、行動研究。

而第二篇論文國立中央大學 學習與教學研究所 陳斐卿所指導 張芷瑄的 公立小校轉型實驗學校的矛盾與展化——活動理論觀點 (2020),提出因為有 公立實驗學校、活動理論、矛盾、轉化能動性、展化學習的重點而找出了 清華附小老師的解答。

最後網站清華附小的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網則補充:在清華附小任教的#葉惠貞老師,擅長將閱讀理解融入教學,並在課堂中落實多年,努力培養孩子成為「#有策略的好讀者」。 她主張,要用好的提問引導孩子高層次思考,同時 ...

竇桂梅:影響孩子一生的主題閱讀.小學二年級專用

為了解決清華附小老師 的問題,作者竇桂梅(主編) 這樣論述:

專門針對小學二年級的學生,共有七個單元:「我和我的小伙伴」和小讀者一起感受友情,「了不起的動物朋友」邀請小讀者認識更多的動物朋友,「一片葉子落下來」和大家去感受大自然的味道,「幸福是什麼」帶領大家一起體會幸福……精選多部全球暢銷的繪本故事,眾多中國當代兒童文學作家的優秀作品,以及中國傳統文化讀物、世界著名兒童故事等經典名篇。每篇作品后面都有清華附小老師的點評和寫作指導,讓小讀者更好地理解閱讀內容,提高寫作能力。通過閱讀這些傑出作品,讓小讀者們享有語文課本不曾帶來的閱讀樂趣,培養孩子們在閱讀中對比、歸納、聯系的閱讀和思維方式,大大提升孩子們的閱讀質量和閱讀空間。竇桂梅,清華大

學附屬小學校長。全國著名特級教師,教育學博士。教育部教材審定專家委員會委員;教育部「中小學教師國家級培訓計划」特聘專家。曾先后獲得全國模范教師等榮譽稱號,曾先后三次受到黨和國家領導人的親切接見。作為教育部更新觀念報告團成員之一,在人民大會堂作《為生命奠基——語文教改的三個超越》專題報告。被評為「建國六十年來從課堂里走出來的教育專家」。研究實踐的主題教學獲得建國六十五年國家首屆基礎教育成果一等獎,並撬動了學校「1+X課程」育人體系的構建與實施,在全國產生很大影響。出版《小學語文主題教學研究》《玫瑰與教育》《竇桂梅教你朗讀》《我的教育視界》《回到教育原點》等多部個人專著。

一位教師進行分數除法補救教學之行動研究

為了解決清華附小老師 的問題,作者李宜臻 這樣論述:

本研究主要探討運用教具、數學桌遊及數學繪本融入戲劇,來進行國小數學領域分數除法單元的教學,對於國小補救教學學生的數學學習成效的影響。本研究採行動研究法,研究者也是教學者,研究對象為研究者在桃園市某國小六年級參加補救教學學生共五位。研究工具為前、後測試卷,輔以多方資料蒐集管道,有教學錄影檔、個人訪談、與學生對話紀錄、數學日記評量等,共有兩循環的教學歷程,進行為期四節課的教學時間。「分數除法」單元教學經過第一循環課程是運用教具、數學桌遊進行及第二循環的教學是將數學繪本融入戲劇進行,本研究得出幾點結論如下:一、數學桌遊遊戲融入數學領域教學有助於提升學生主動參與課堂學習。二、經過教師(即研究者)加以

包裝設計的教學之後,學生的後測表現優於前測。三、教師透過訪談可以了解學生本身的內在、外在影響學習因素,有助於師生共同進步。四、將數學概念加以包裝在遊戲當中進行,可以讓學生反覆練習技法。五、「表達能力」在數學繪本融入戲劇中,可以看出它是學習的重要能力之一,學生需協助組織、歸納。六、教師營造具有支持性及鼓勵性的學習環境,讓學生在正向學習的氛圍中。依據上述結論,研究者提出對教學及未來研究二方面的建議:一、數學課堂教學上的建議:建議老師們增加活動式課程,讓補救教學學生在抽象的數學概念,透過操作中學習具象化的數學概念。二、未來研究上的建議:能以心理層面著手作數學教育;在教材內容中加以包裝,再呈現問題,教

學過程中討論迷思概念,進而解決問題,有利課程進行更順利。關鍵字:數學桌遊、數學繪本融入戲劇、分數除法教學、補救教學、行動研究

公立小校轉型實驗學校的矛盾與展化——活動理論觀點

為了解決清華附小老師 的問題,作者張芷瑄 這樣論述:

臺灣在2014年實驗教育三法通過後,短短六年已有九十餘所的公立學校轉型為實驗教育學校。學校轉型的潮流解決了鄉村學校因少子化面臨裁併校的危機,同時透露著大眾對於教育創新的渴望。然而,學校創新與改革並非易事,公立實驗學校在掛牌上路後往往要面對的現實問題是:如何支持學校轉型與穩定發展?因此,學校轉型歷程中所遭逢的困境與轉化契機的經驗值得深掘。本研究以活動理論觀點,探究一所公立學校轉型為實驗教育學校的矛盾與展化。研究聚焦在個案學校課程研發歷程中所湧現的擾動與矛盾,以及矛盾所促發社群的轉化能動性與展化學習現象。研究者進入一所轉型半年的公立實驗小學,進行超過一年的田野調查,累計了84場觀察,32人次的訪

談,以及上百份的反思日誌。資料分析以個案的課召會議為分析起點,進行對話分析,並以活動體系的分析架構,勾勒出公立實驗學校教師社群的創新歷程。研究結果主要有三個部分:第一部分是透過會議對話辨識擾動現象,分析出五個教師社群在課程研發歷程中的系統性矛盾:會議工具的工作導向vs學習導向;滾動式修正引發工作的浮動性vs穩定性;研發處的工具導向vs研究導向;新表格的權威性vs在地化的課程精神;雁行領導趨向任務工作的公平性vs成員間的互補性。第二部分是揭露教師社群在矛盾處境中,促發了帶有華人文化和諧性質的轉化能動性,並追蹤教師社群的展化學習現象:透過會議功能的協商以及跨處室溝通,轉化了學校的組織文化,並且集體

建構出課程目標的發展模式,最後,重新定義了組織目標,發展個案獨有的課程軸線,並中介權威性工具幫助全校教師共同校準與實踐新目標。第三部分則是揭露了學校新舊文化拉扯下的矛盾,以及家長作為鄰近活動體系所引發學校組織的矛盾。基於上述的研究結果,本研究有兩個主要貢獻:第一,對公校轉型的困境與創新提出新的理解:首先,學校轉型困境在於教師多重需求的衝突,透過社群的集體反思並建構新的文化工具為創新的契機;再者,教師社群在矛盾處境下,發展出順應華人文化既和諧又能動之轉化策略;最後,學校要面對外部社群的多重目標與期待,但缺少教育哲學理念的引導。第二,是活動理論的翻修與拓展:轉化能動性理論工具的拓展,以及擾動與轉化

能動性分析方法的翻修。本研究提出對公立學校轉型實驗學校的建議:第一,學校轉型應著重於文化工具的規劃與開發;第二,學校應善用教師的在地知識為發展利器;第三,教師應敏察與善用會議對話中的能動性線索。最後提出對未來研究的建議:第一,尋找公立實驗學校永續發展的關鍵動能;第二,探究親師互動在學校課程發展中的影響;第三,採用活動理論的介入研究法並建構含攝文化的活動理論。

想知道清華附小老師更多一定要看下面主題

清華附小老師的網路口碑排行榜

-

#1.清華附小開學典禮教師演說稿詞- 雅瑪知識

因此,選擇當老師就選擇了一生的修煉;選擇做清華附小的教師,就是選擇了更高的修煉的道場,立德樹人,其實你你也要努力聰慧地教書、高尚地育人,進而 ... 於 www.yamab2b.com -

#2.清大附小評價[問題] - Bedachun

【大紀元9月22日報導】(中央社記者張榮祥臺南22日電)臺南「府城首學巡禮」將立人國小列為臺南最早小學。南大附小老師今天抗議,目前是讓他參加校內安親班.或許是剛開學, ... 於 www.awesomz.me -

#3.清華附小老師首談:小學語文學習策略引熱議 - 諸葛亮

眾所周知,小學階段是學子的起步階段,其知識基礎與行為習慣往往要影響學生的一生,培養學生正確有效的學習方法,以及相對...| 你不知道的歷史故事. 於 historyslice.com -

#4.清華附小的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

在清華附小任教的#葉惠貞老師,擅長將閱讀理解融入教學,並在課堂中落實多年,努力培養孩子成為「#有策略的好讀者」。 她主張,要用好的提問引導孩子高層次思考,同時 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#5.國內5所頂尖小學,清華附小霸佔榜首,“最後一名”意想不到

有一個資深的教師在從事教育行業十幾年的時間裡,先後來到過三個學校教書。說出了自己敢於好學校和差學校最真實的評價,教育理念不同。剛開始的兩份教育 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#6.2015清華大學香港教師專業研習課程(第一、二期)

參加者按其任教的學校及就讀的學科分別拜訪了清華大學附中、附小、潔華幼兒園和中科院附屬玉泉小學,並與該校特級教師交流及觀課,更切實地了解到內地 ... 於 www.newgen.org.hk -

#7.清华大学附属小学_百度百科

在一代又一代校长老师的共同努力下,附小得到了长足发展。2010年11月,窦桂梅担任清华附小校长,党总支书记。清华附小步入全面开放、快速发展时期,学校逐步迈向新的 ... 於 baike.baidu.com -

#8.國立清華大學附設實驗國民小學| 人事室

國立大學附設實驗小學教師申請介聘他校服務作業規定.doc, doc, 124.5 KB, 13 ; 國立新竹教育大學附設實驗國民小學分層負責明細表.doc, doc, 1.2 MB, 13. 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#9.清華附小教師專業發展| 網站導覽 - 國立清華大學附設實驗國民 ...

Alt+U:上方區塊; Alt+L:左方區塊; Alt+C:主要內容; Alt+T:下方區塊. 網站架構: 。 教師專業學習社群發展的故事 。 教師專業發展評鑑規準 。 清華附小教師專業發展 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#10.清華附小 - Pbi

1 天前 — 清華附小. O. 附小的六年教學課程,是要全面提升學生語言文字素養和不入了解根本就不知道窦桂梅的个人崇拜在校园里多盛行,想往上爬的老师整天变着法 ... 於 pbi.com.es -

#11.清華附小110學年度第一學期學生週三課後社團報名平台

十三、相關問題請電洽:03-5282420轉203訓育組蔡老師。 BeClass 線上報名系統 ... 於 www.beclass.com -

#12.新竹教大附小

【大紀元2016年11月01日訊】(大紀元記者賴月貴台灣新竹報導)清華大學與新竹教育大學今(11/1)正式合併,原竹大附小也 ... 於 zanotti-creative-music.it -

#13.Oh!Yeah!110溫暖的葉班| 葉班老師 - 清華附小

陳郁欣老師(小陳老師)、李宜倫老師(宜倫老師) 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#14.清華附小清華大學附屬小學_百度百科翻譯此網頁 - Cyujk

(圖/清華附小提供) 圖說:清華附小注重學生多元發展,孩子們都明白今年取消開幕儀式的緣故,包括有清大校長賀陳弘,希望給有志於此探索的老師們可資借鑑的經驗與靈感。 於 www.siberlbiz.me -

#15.清华附小校长谈分析苏轼:换农村孩子可研究放牛与天气 - 搜狐

清华附小 校长窦桂梅10月12日给来“取经”的全国各地语文老师上了一节公开课,题目就是《苏轼的题跋》。 这个题目来源于她的学生。近日,一篇源于清华 ... 於 www.sohu.com -

#16.教育名人堂(四十六):清華大學附屬小學校長竇桂梅 - 中國網

在竇桂梅看來,一個好的老師不光是要接地氣,還要把學生的德育教育做的非常好。清華附小傳承了百年清華文化,愛國情懷,完整人格等都在其中,也包含了言行得體。 於 big5.china.com.cn -

#17.清華附小校長竇桂梅:老師最不希望家長做這5件事! - 育娃網

清華附小 校長竇桂梅:老師最不希望家長做這5件事!內容:孩子成長,學校教育很重要,家校溝通也非常重要。許多家長想方設法讓孩子擠進一所好學校, ... 於 www.yuwawang.com -

#18.新北市立鶯歌國民中學- 歡迎光臨

2022-05-24 公告 轉知:桃園清華高中-適性宣導影片「108課綱下的清華高中」。 ... 邱郁淑老師、潘品儀老師辛勤指導與協助,也感謝洪靚恩老師、郭建志老師賽前的協助。 於 www.ykjhs.ntpc.edu.tw -

#19.介聘至國立清華大學附設實驗國民小學TOS校區國小部相關資訊

一、依據國立清華大學附設實驗國民小學109 年3 月16 日清華附小人字第1090950013 號函辦理。 二、該校T.O.S.校區國小部103 年8 月1 日起執行融合教育 ... 於 140.127.252.140 -

#20.清華附小的德育細節 - 中文百科知識

內容簡介《清華附小的德育細節》是一本教育案例集。書中匯集了清華附小老師們在教育過程中的智慧和藝術,體現了教學相長、家校合作、課堂教學中的德育細節。 於 www.easyatm.com.tw -

#21.國立清華大學附設實驗國民小學12年國教素養導向教學公開觀課 ...

(二)參與學員進入附小班級,觀察教師以學生為主體的教學與學生學習,聚焦於學生的學. 習,並蒐集學生的想法與策略,做為專業討論與議課的焦點。 (三)公開授課的重點,是 ... 於 a40.ntct.edu.tw -

#22.清華附小第76屆-就是愛負責 - Facebook

謝謝我愛的孩子們給我滿滿兩年最美的負責里回憶,雖然不能帶你們到畢業,但老師相信這2年的能量可以帶領你們在高年級的路勇往直前! 離別是為了再相遇的開始,老師不會 ... 於 www.facebook.com -

#23.教師甄選介聘:::轉知國立清華大學附設實驗國民小學有關109 ...

轉知國立清華大學附設實驗國民小學有關109年度臺閩地區公立國民中小學暨幼兒園教師 ... 一、依據國立清華大學附設實驗國民小學109年3月16日清華附小人字第1090950013號 ... 於 mlc.edu.tw -

#25.每周一师| 不止学历高!清华附小的科学教师都是什么来头?

点击上方蓝字关注“北京教育播报”以往“每周一师”栏目中,播报君都会向大家讲述一位老师的故事。而今天,播报君要打破惯例,向大家打包展示一批老师. 於 m.sohu.com -

#26.清華畢業留在清華附小,北京昌平這所小學咋這麼有魅力?

清華附小 昌平學校的美術老師張婷婷,畢業於清華大學美術學專業,年紀輕輕卻已經任教四年了。 名校畢業卻當了孩子王,在 ... 於 ppfocus.com -

#27.教務處 - 清華附小

時間 類別 單位 發佈 點閱 2022/04/21 【公告】 教務處 教學組 41 2022/04/19 【公告】 教務處 教學組 108 2022/04/13 【公告】 教務處 教學組 65 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#28.國立清華大學附設實驗國民小學十二年國教素養導向課程體驗 ...

清華附小 工作團隊. 09:10~12:00 素養導向課程. 共備實作. 語文:活動中心. 數學:第二會議室. 各個場地主講老師. 1.語文領域:葉惠貞老師/賴. 如君老師. 於 www.kyps.hc.edu.tw -

#29.清華大學附設實驗小學揭牌- 生活- 自由時報電子報

清華 大學與新竹教育大學今天正式合校,第一個更名的是原竹教大附小, ... 後,兩校將共同面對合校各種過程,也會針對學生及老師的疑慮逐一整合,讓清大邁向頂尖大學, ... 於 news.ltn.com.tw -

#30.素養小學堂:清華大學附小資深名師葉惠貞這樣教素養 - 博客來

目錄 PART I 素養第一課:老師提問力──語文閱讀理解這樣教 1 如何問得對、問得好? · 序. 自序 山轉,路轉,人跟著轉 · 作者介紹. 作者簡介 葉惠貞 國立新竹教育大學語文 ... 於 www.books.com.tw -

#31.新學期,清華附小校長竇桂梅給學生、老師、家長的3句話

一直以來,無論什麽方式,清華附小一直不忘百年前成志學校的“發心”,百年立人的成志教育初心如磐。所獲得的影響力以及我們自覺的擔當與引領力確實有,甚至 ... 於 pttnews.cc -

#32.清华附小老师直言:背熟20首儿歌,小学6年数学完全不用愁!

小学是孩子学习的关键时期,数学是孩子小学最关键的学科之一,假期下来很多的知识点孩子都忘记了。开学两周下来,我发现班上很多的孩子也有出现知识点 ... 於 new.qq.com -

#33.[國小] 清華附小請益? - 看板studyteacher - 批踢踢實業坊

各位老師好,小弟目前在考代理, 看到新竹市的清華附小(就是以前的竹大附小,四維路上的四維校區) 有在招代理缺, 想請問有沒有老師待過清華附小, ... 於 www.ptt.cc -

#34.國際交流) 北京清華大學附屬小學交流出國報告

一、目的:參訪北京清大附小課程,並商議締結姊妹校事宜。 ... 課程及科學教育能彼此進行教師互訪教學,如同課異構教學,讓所有老師可以觀摩教學提升教師專業知能。 於 report.nat.gov.tw -

#35.清華附小教師專業發展的故事 - 國立清華大學附設實驗國民小學

依照教育部的來文,學校得成立推動小組進行專業評鑑相關事宜之策劃。本校的推動小組由全校老師共同選舉,成員有教師代表、教師會代表及家長會代表,共11人。第一次召開會議 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#36.清华附小老师:小升初“必背”记忆法,单词分类+顺口溜 - 今日头条

清华附小老师 :小升初“必背”记忆法,单词分类+顺口溜,稳上140我教书这么多年,也接触过很多不同年龄段学习英语的孩子,不难发现英语成绩好的孩子对. 於 m.toutiao.com -

#37.清_教育扶_十年路 - Google 圖書結果

二、观察工作,提升管理能力在清华附小开学典礼上,我听到老师们与窦校长一起把手放在胸口,响亮地说:“选择了清华,就选择了一生的责任,我要用敬业、博爱、儒雅成就每一个 ... 於 books.google.com.tw -

#38.國立清華大學附設實驗國民小學T.O.S.校區國小部辦理混齡編班 ...

一、依據國立清華大學附設實驗國民小學109年3月16日清華附小人字第1090950013號函辦理。二、該校T.O.S.校區 ... 謝謝指導老師廖柏勳老師及王文亞老師! 於 www3.spps.tyc.edu.tw -

#39.110 學年度國立清華大學附設實驗國民小學十二年國教素養導向 ...

清華附小 工作團隊. 09:00~09:00. 歡迎式. 清華附小温儀詩校長. 09:00~09:25. 說課. 第二會議室. 主持人︰溫儀詩校長. 陳鳳如教授. 教學者︰葉惠貞老師. 09:25~09:35. 於 school.tc.edu.tw -

#40.同上一课##老师划重点# 清华附小老师帮你... 来自中国教育电视台

同上一课##老师划重点# 清华附小老师帮你巩固学!部编版小学三年级下语文古诗三首《元日》《清明》《九月九日忆山东兄弟》的教学目标及必须掌握的 ... 於 weibo.com -

#41.109我們都是好鵬友(大鵬里) | 大鵬里的師長 - 國立清華大學附設 ...

五年級(國語、數學):何宛臻老師 六年級(國語、社會):羅嘉妘老師 六年級數學:葉欣怡老師 五年級社會:安漢如老師 五、六年級自然:許秋燕老師 主題課:何宛臻老師 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#42.一所學校如何培養一群好教師?來看清華附小的四個興師細節

2020年9月10日,第36個教師節,清華附小本部以「做精神上氣象萬千的成志教師」為主題,在聯盛館舉辦了清華附小「100+5」校慶系列之慶祝教師節活動, ... 於 read01.com -

#43.109羅羅的家(TOS校區) | 工作職掌

職掌. 姓名. 分機. 分校主任. (擬定年度計畫與課程規劃). 羅月華主任. 301. 教學/學務組. (教學與圖書推動業務). 陳枝田組長. 304. 學前特教組. (月亮里老師). 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#44.清華附小的興師秘訣是什麼?教師節4個溫暖的細節 - sa123

在接受中國教育報刊社採訪時,竇桂梅說到,“一百多年前的成志學校,歷百年而成為今天的成志教育,清華附小是與新中國同呼吸共命運的學校,我是共和國培養 ... 於 sa123.cc -

#45.窦桂梅老师推荐清华附小阅读书单

窦桂梅老师推荐清华附小一至六年级阅读书单(小学低年级部分) 一年级上学期必读书目和选读书目(逐年修订) 书名作者出版社《猜猜我有多爱你》(必读) 山姆•麦克布雷 ... 於 zi.com -

#46.清華附小教師專業發展| 看見青春擁抱經驗 - 國立清華大學附設 ...

竹大附小在這一波教育改革的歷程中,秉持實驗研究的精神搶先試行。經過一年的嘗試,經由教師專業發展評鑑小組的推薦,推派兩位老師接受教學輔導老師培訓;恰巧第二年 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#47.清华附小“我爱我的老师”庆教师节活动举行 - 搜狐教育

活动在“我爱您老师”学生、家长、老师互赠贺卡中,落下了帷幕。 本次活动是清华附小教师节系列活动的一部分,接下来还有 ... 於 learning.sohu.com -

#48.#國小代理徵人,國立小學可敘薪! - 教師板 | Dcard

第五招大學畢業可~,#徵人,國立清華附小(新竹市),誠徵長期代理、代課老師!,1.國小一般代理教師具藝術與人文專長(視覺藝術)尤佳,備註:教育部 ... 於 www.dcard.tw -

#49.八芳匯菁十躍光輝清華附小80週年校慶嘉賓雲集

校方14日舉辦80週年校慶運動大會,出席嘉賓雲集,包括有清大校長賀陳弘、台灣聯合大學校長陳力俊親自蒞臨,還有多位退休老師、傑出校友代表李如英 ... 於 today.line.me -

#50.百花丛中的百合花——唐小莉老师的感动故事 - 清华大学附属小学官方 ...

初到附小的这第一学期,我有幸遇到了一位在自己的工作岗位中,凭着自己对教育事业的热爱和执着默默付出的唐老师,从她的身上,我看到了附小人身上儒雅、敬业、博爱的育 ... 於 www.customazon.com -

#51.清華附小的語文課一年級-新人首單立減十元 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有42件清華附小的語文課一年級相關的商品在售。 ... 清華附小推薦書籍一年級二年級必讀經典書目閱讀課外書繪本老師推薦課外猜猜我有多愛你逃 ... 於 world.taobao.com -

#52.新月集飛鳥集泰戈爾著清華附小校長竇桂梅老師推薦書單中 ...

新月集飛鳥集泰戈爾著清華附小校長竇桂梅老師推薦書單中小學生課外書三年級四五六年級兒童書籍兒童文學書籍兒童讀物暢銷童書國學經典文學書籍【秦工坊】 | 如有多個 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#53.桃園市清華高級中等學校 - 维基百科

桃園市私立清華高級中學,簡稱清華高中、CHVS,是一所位於桃園市新屋區的完全中學,創校於民國60年,原名桃園縣清華工商職業學校,是全臺唯一一所辦理與軌道修護相關科 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#54.“儿童的成长是我的最高荣誉”——记清华大学附属小学校长

清华附小 的老师们这样评价她。 在她的引领带动下,“1+X课程”在全国引起基础教育的强烈反响。发表在《课程·教材·教法》上的《基于学生核心素养发展 ... 於 www.moe.gov.cn -

#55.輔導室- 國立清華大學附設實驗國民小學

名稱 類型 檔案大小 點擊次數 106清華附小憂鬱自傷防治計畫.doc doc 116.0 KB 1 學生輔導法.doc doc 21.7 KB 4 學生輔導法施行細則.doc doc 17.7 KB 2 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#56.搜尋:國立清華大學附設實驗國民小學 - CIRN-標竿典範

搜尋:國立清華大學附設實驗國民小學 ... 得獎者/團隊: 竹大附小Mathtalk數學社群 ... 老師要有「走過100種路徑才知道不適合每個學生的99種路徑」的決心。 於 cirn.moe.edu.tw -

#57.清華附小教師專業發展| 陪伴老師成長的專業教授

新竹教育大學附設實驗國民小學(以下簡稱竹大附小)是一所體質優異,教師的專業素質普遍較高,且受到家長期待和信賴的學校。當教育部於95學年度起,推動教師專業發展評鑑的試 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#58.长大后我就成了你----毕可纫(清华附小1955届甲班毕业生)

彭老师来清华附小任教带的第一个班就是我所在的班,并将我们从三年级一直送到小学毕业。儿时的我,初见彭老师就觉得她气质好、很漂亮,但是张嘴一说话可就有点“土”了, ... 於 www.qhfx.edu.cn -

#59.T.O.S校區| 教師職務 - 國立清華大學附設實驗國民小學

職掌姓名分機校長溫儀詩校長305分校主任(擬定年度計畫與課程規劃)羅月華主任301教學/學務組(教學與圖書推動業務)許秋燕組長303304總務幹事林冠伶小姐303304學前特教 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#60.清華附小老師:把這20首兒歌背熟,6年數學想不考滿分都難!

小學數學本身不難,重點就在基礎的公式、定理、運演算法則,而這些基礎的東西,對於孩子來說很枯燥,孩子很難產生學習興趣。如果讓孩子死記硬背, ... 於 zi.media -

#61.清華大學附設實驗小學 - IC975

... 老師 · 鄒佳晶 · 養樂多的自我開發 · 馬來西亞 · 2021/09/25 (星期六) 時長:00:48:19 來自馬來西亞的溫儀詩,目前在新竹的清華附小擔任校長,透過教育讓孩子看到 ... 於 www.ic975.com -

#62.孩子是不是读书的料不用看成绩,学习房间就显露无遗

文丨美妈很帅清华附小老师:孩子是不是读书那块料,不用看成绩,学习房间就显露无遗。老师的这句话与普林斯顿大学的研究结果不谋而合。 一位清华附小 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#63.國立清華大學附設實驗國民小學109 學年度教師成績考核委員會 ...

組織職稱姓. 名性. 別服務單位職. 稱備. 註. 委員. 黃慧仙. 女. 教務處. 教師兼教務主任. 委員. 葉王盛. 男. 學務處. 教師兼學務主任. 委員. 李佳蓮. 女. 輔導室. 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#64.清華附小的三火老師來了!讓他帶你,走近倔強的凡高 - 雪花新闻

大家好!我是美術老師三火,從今天開始,我想從教育的角度來和大家一起聊聊世界名畫,希望能與大家碰撞出新的東西。 《十五朵向日葵》創作於1889年, ... 於 www.xuehua.us -

#65.竇桂梅寄語清華附小畢業生:不忘讀書、善良和夢想 - 教育

清華 附屬小學校長竇桂梅在2016屆畢業典禮上的講話全文:我親愛的六年級同學: ... 咱們附小老師常說的一句話是“校長好好學習,教師天天向上﹔教師好好 ... 於 edu.people.com.cn -

#66.國立清華大學附設實驗國民小學

國立清華大學附設實驗國民小學. 107 學年度第1 學期第1 次教師甄選學科暨教育專業科目(一般與TOS 一般)解答. 壹、測驗題:共20 題,每題3 分,合計60 分. 於 www.ncyu.edu.tw -

#67.清華大學附設實驗小學教師葉惠貞將閱讀理解融入教學

「所謂的閱讀理解,就是培養孩子成為有策略的好讀者,可以依據文本有更多的討論、思考與發表,」而老師能做的,就是引導,用好的提問,讓孩子動動腦,從 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#68.清华附小校长窦桂梅:“我的第一身份是教师” - 央视网

有一次,窦老师来到这个班听数学课。数学老师正讲面积问题,引导学生估算:“鸟巢”的面积大约相当于多少个附小操场?其他同学还在演算, ... 於 news.cctv.com -

#69.教師專業學習社群發展的故事 - 清華附小

相遇在附小,是一個難得的機緣;慢慢的,我發現附小的「大衛」已經在裡面了,只要把「多餘的部份」刪去就好,就能重新啟動對教育的熱情。接著,請看我們一起編織出來的故事 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#70.史上最激烈!3大學首屆學士後醫系錄取率3% 清華「百萬命題 ...

首屆招生的清華、中興和中山大學的公費學士後醫學系,近日陸續放榜,三校招生名額都是23人,錄取率都僅約3%,競爭激烈。然而,期望能培養醫學工程師的 ... 於 vip.udn.com -

#71.清華附小感恩音樂會登場天籟般樂音傳遞愛與希望 - 民眾日報

由於受到疫情影響,清華附小合唱團與管樂團停止實體團練, ... 清華附小表示,陳淑娟老師一直擔任合唱團校內指導老師,團員由四到六年級共34位同學所 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#72.學素養:清華大學附小資深名師葉惠貞這樣教繪本 - momo購物網

在美好故事的潛移默化下、在惠貞老師的循循善誘下,孩子們何其幸福,能在品格養成的關鍵時期,得到如此善美的啟蒙與薰陶。 有些父母和師長在與孩子進行 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#73.T.O.S.教學組| 班級課表 - 國立清華大學附設實驗國民小學

... 導師:江宜芬老師 國立清華大學附設實驗國民小學TOS校區110學年度第2學期日課表神鷹里午別星期、科目分鐘、節次一二三四五上午07:50-8:00晨光閱讀08:00│08:30 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#74.清華附小老師直言:小學奧數就這30道難題 - M頭條

有的孩子數學成績薄弱,原因也在於他們對小學數學的基礎知識概念還有公式定理的記憶模稜兩可。 學習了新知識不懂得整理歸納,看書看了兩 ... 於 mttmp.com -

#75.新竹清華附小 - Khushra

「新課綱未來會把老師跟孩子變成什麼模樣?」面對這個問題,清華附小校長溫儀詩的答案很肯定:「在附幼校園,那個畫面很清晰,老師成了引導者,給方法、不給答案,幫助 ... 於 www.innatswich.me -

#76.109縣外介聘個別規定【清大附小】

主旨:函轉國立清華大學附設實驗國民小學有關109 年度臺閩地區公立國民中小學暨幼兒園教師介聘相關規定1 份,請查照。 說明:依據國立清華大學附設實驗國民小學109 年3 ... 於 ccs.cyc.edu.tw -

#77.清華附小老師 :: 公私立幼兒園資訊網 - iDataTw

依照教育部的來文,學校得成立推動小組進行專業評鑑相關事宜之策劃。本校的推動小組由 ...,新竹教育大學附設實驗國民小學(以下簡稱竹大附小)是一所體質優異,教師的 ... 於 preschool2.idatatw.com -

#78.成志少年再出发——清华附小六年级学生顺利复学

早晨不到7点,学生们就陆续达到校门口,渴望开学的心情洋溢在同学们的笑脸上。附小的老师们也早早到位,提醒学生不扎堆不拥抱,保持一米距离。经过此前线 ... 於 www.tsinghua.edu.cn -

#79.清华附小经典名师课程之语文_学习视频 - 爱学堂

清华附小 开发的“1+X课程”、“主题教学”直接指向学生身心健康、善于学习、审美雅趣、学会改变、天下情怀五大核心素养的培养,这在全国获得了广泛而强烈的反响。 让蓝天下的每 ... 於 www.aixuetang.com -

#80.清華附小老師坦言:語文閱讀理解的24個萬能公式,孩子必讀

閱讀理解之所以不容易得分,是因為它考核的是學生對語文學習的綜合能力,它不僅需要在理解的基礎上去解答,並且要邏輯清晰,條理清楚。 於 twgreatdaily.com -

#81.[國小] 清華附小請益? | studyteacher 看板| PTT 網頁版

各位老師好,小弟目前在考代理, 看到新竹市的清華附小(就是以前的竹大附小,四維路上的四維校區) 有在招代理缺, 想請問有沒有老師待過清華附小, 老師之間的氛圍/ ... 於 myptt.cc -

#82.[無官方正解]111學年度清華大學附小教甄—幼兒教育專業科目 ...

老師 發現班上一位疑似發展遲緩幼兒容易跌倒碰撞而使身體瘀青,身體僵硬不協調,時常會因為使力不當打到自己或別人。這位幼兒可能是哪方面出了問題? 於 yamol.tw -

#83.新竹市清華附幼|從孩子的問題展開STEAM學習 - 親子天下

這堂STEAM課程,從孩子的提問開始,老師引導孩子找答案,突破以往對 ... 面對這個問題,清華附小校長溫儀詩的答案很肯定:「在附幼校園,那個畫面很 ... 於 www.parenting.com.tw -

#84.國立清華大學材料科學工程學系 - ColleGo!

... 之熱力學性質,下學期則討論理想與真實溶液之性質,雙元相圖與自由能之關係,化學反應之平衡觀念。 圖解:授課講義內容. 版權:本系陳翰儀老師提供 ... 於 collego.edu.tw -

#85.清華附小行事曆 - Fytob

國立清華大學附設實驗國民小學106 學年第1 學期行事曆1 清華附小106 學年度第一學期 ... 專戶1萬5千元感謝本校大羅、梨華老師各捐贈1萬5千元工作課外聘教師專戶恭喜4位 ... 於 www.defedu.me -

#86.[國小] 清華附小急徵自然老師一名- Teacher

【清華附小徵聘自然代理教師】 甄選名額:自然代理教師一名(教育部增置專案缺, ... 任教本校好處多: 老師充滿教學熱忱,不吝分享資源,你不會單打獨鬥! 於 ptt-life.com -

#87.时代大决战——贵州毕节精准扶贫纪实 - Google 圖書結果

我正在怀疑时,秦校长向授课老师打了个招呼,只见那位老师拿起一个遥控器,按下按钮,讲台旁的电子屏上立即出现了清华附小老师在北京课堂上的授课实景......真是了不得呀! 於 books.google.com.tw -

#88.教師兼行政 - 國立清華大學附設實驗國民小學

認識附小 / 教職員工簡介 / 教師兼行政. 內容已帳號保護,請點擊登入開啟 ... 新竹地區(清大附設實驗小學) - T.O.S校區| 地址:新竹市建功二路63號. 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#89.國內5所頂尖小學,清華附小霸占榜首,「最後一名」意想不到

有一個資深的教師在從事教育行業十幾年的時間裡,先後來到過三個學校教書。說出了自己敢於好學校和差學校最真實的評價,教育理念不同。剛開始的兩份教育 ... 於 kknews.cc -

#90.飛龍里的老師們 - 國立清華大學附設實驗國民小學

分齡課 四年級(國語、數學、社會):張虹音老師 四年級(自然):許秋燕老師 三 ... 安漢如老師 美術:龔靖婷老師 音樂:朱莉芝老師 本土語:葉欣怡老師 體育:黃雅娸老師. 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#91.清華附小老師 :: 全國各校統一編號資料庫

清華附小 教師專業發展的故事.國立新竹教育大學附設實驗國民小學教師專業發展評 ...,清華附小教師專業發展|陪伴老師成長的專業教授|清華附小教師專業發展., ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#92.麒麟教師 - 國立清華大學附設實驗國民小學

麒麟家族 / 麒麟教師 · 主題課教師:陳靖妮老師 · 美術教師:龔靖婷老師 · 體育教師:吳婇均老師 · 音樂教師:朱莉芝老師 · 游泳協同:葉欣怡老師 · 游泳教練:鷹萬游泳學校教練 ... 於 www.sctcps.hc.edu.tw -

#93.清華附小老師整理:英語單辭彙總!列印出來貼牆上背 - GetIt01

清華附小老師 整理:英語單辭彙總!列印出來貼牆上背,不用瞎翻書! 07-20. 說到英語這門學科,十個孩子八個喊難!尤其是對於小學的學生而言,英語難就難在單詞的積攢。 於 www.getit01.com