包種茶英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 本地 The Place 06:新北 和池宗憲的 品茶入菜引美味:跟著池宗憲學餐茶,走進侍茶師的世界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站文山包種茶英文的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW也說明:文山包種茶英文的評價費用和推薦,在FACEBOOK、EDU.TW、YOUTUBE和蘇姍與貓Susan and cats這樣回答,找文山包種茶英文在在FACEBOOK、EDU.TW、YOUTUBE就來教育學習補習 ...

這兩本書分別來自編集者新聞社 和遠足文化所出版 。

國立勤益科技大學 工業工程與管理系 王偉驎、林文燦所指導 吳亞宸的 人工智慧Al於製茶流程中儀器內溫度監控與改善研究 (2021),提出包種茶英文關鍵因素是什麼,來自於烏龍茶、IoT、AI、類神經網路。

而第二篇論文國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 詹文男所指導 吳佩珊的 產業文化路徑創生經營研究-以台灣茶文化路徑為例 (2021),提出因為有 茶文化路徑、地方文化創生、社會企業、永續資源流的重點而找出了 包種茶英文的解答。

最後網站烏龍茶、綠茶、伯爵茶…英文怎麼說?各種「茶飲」英文字彙!則補充:Let's talk的英文老師整理出了8種不同種類的茶飲,並且詳細地說明它們的差異。 文章目錄. 1. English Breakfast Tea – 英倫早餐茶; 2. Irish Breakfast ...

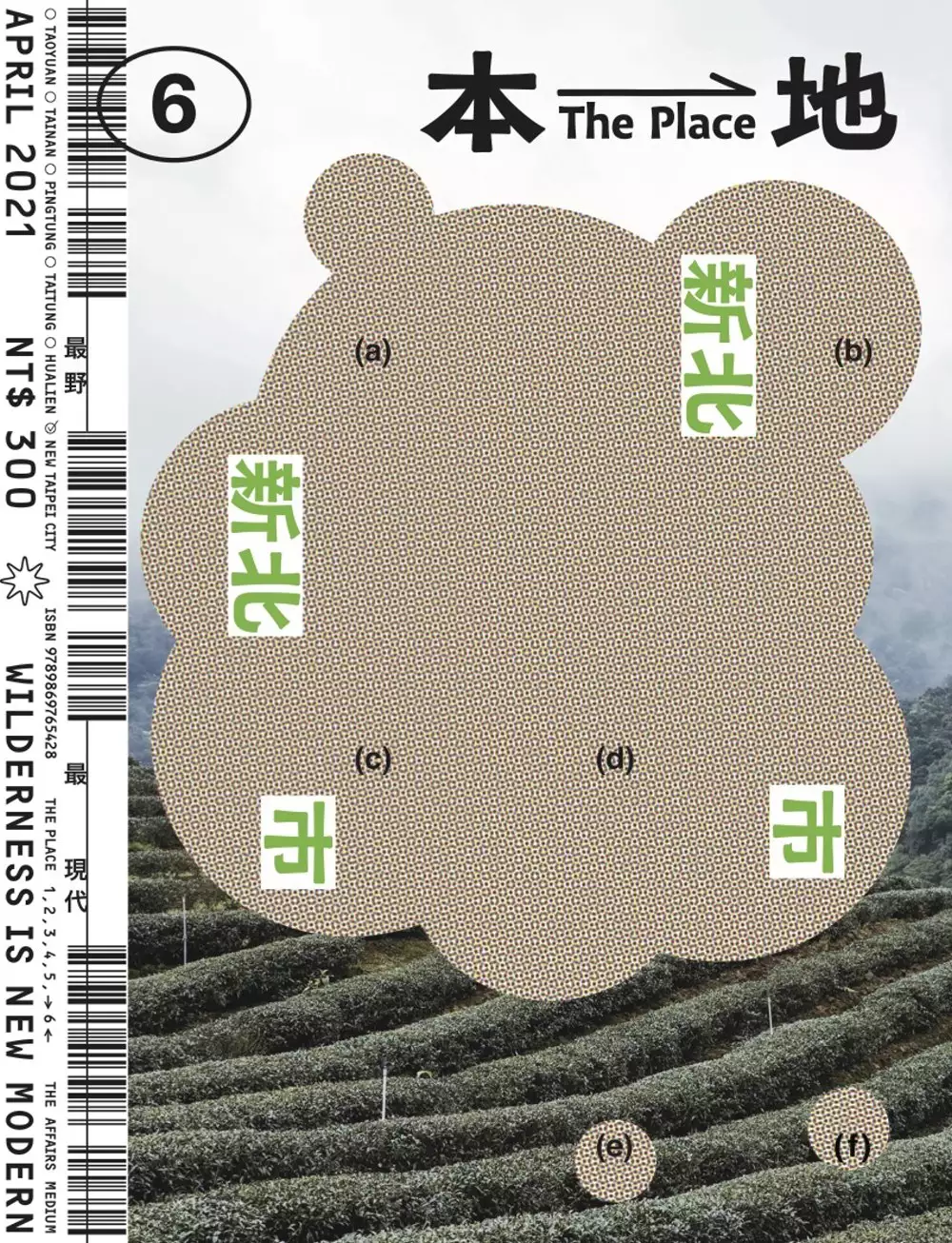

本地 The Place 06:新北

為了解決包種茶英文 的問題,作者unknow 這樣論述:

看見 #最野最現代 的台灣 《本地 The Place》刊物的出版以記錄、編輯的方式探究地域真實深刻的面貌。 優質的內容與設計風格,獲得2019年金點設計獎年度最佳設計獎、 2019年日本GOOD DESIGN AWARD BEST 100、 第44屆金鼎獎政府出版品類-優良出版推薦 等多個獎項肯定。 2020年由兩支編輯團隊各自採集構成花蓮、新北市, 接續著2019年桃園、台南、屏東、台東四本的精神, 以在地生活風格的元素,集結成內容豐富的地方誌。 無論你是剛接觸地方創生的入門讀者, 或是想再進一步探尋生活意義的進階讀者, 《本地 The

Place》將透過新角度的編輯與採訪,替你找出在地生活的機會與未來發展的可能。 出版起源: 隨著時代的演變,地方生活的面貌與可能性也隨之改變,《本地》團隊希望透過系列刊物的製作,引領讀者重新找回對於生活的感知能力,並進一步追求在地方生活的各種想像與可能性! 本書特色 本書屬於《本地 The Place》系列,通過另一觀看角度,讓地方生活在頁面上促成讀者的知識旅行能力再提昇。提出不同的生活選項,創造讀者對「人」和「地方」的全新認知和想像。 以「時序、地方數字、地圖、經濟概況、習俗、用語」,深入淺出地介紹一個區域,抓出各項微妙而複雜的「地方事務」、從「經濟、商業活動、品牌」

理解在地文化發展,以及「文化、設計、食物、旅行」與「居住者」的關聯。內容豐富、結構嚴謹,兼具人文與設計美感。 由平面設計師葉忠宜擔任視覺指導與封面設計,本書以全彩印刷全書,如實呈現採訪路上的精彩攝影圖像與設計版面,提升紙本書的可讀性和收藏價值。 部分內容為英文摘要,提供給外文讀者認識台灣的窗口。

包種茶英文進入發燒排行的影片

石碇國小今(24)日上午舉辦第二屆畢業茶席活動,今年除了有4位國小畢業生,還有5位幼兒園畢業生一同參與,這次更具特色與創新,包括製茶體驗的紀錄片製作、中英文介紹、小論文發表、茶詩賞析等等,學習視角相當多元,活動最後更以奉茶來表達對師長和父母的感恩。

今年以「萌芽」為主題,活動中先以相褒歌的吟唱,帶領現場來賓感受茶席氛圍,為了準備這次的茶席活動,畢業生不僅到茶農家實際體驗製茶過程,也進行了紀錄,包括配音、剪輯等等,畢業生沈月香說生活在石碇、讀書在石碇,當然要了解茶文化,而他們也希望能展現自己的學習成果,所以能夠以茶席迎接畢業的到來,不僅很特別,也很難忘。

校長魏千妮表示在紀錄影片當中穿插英文說明,讓孩子能與國際接軌,畢業生還以紅茶與包種茶的差異性為題,一同發表了小論文,並且將茶人歐陽修寫作的茶詩,進行賞析分享。

最後畢業生以優雅茶道,將泡好的茶,奉茶給在場每位來賓,就連幼兒園畢業生都有模有樣的捧著茶盤,不疾不徐的遞茶給來賓品嘗,如此特別的畢業茶席,不僅讓每一位畢業生留下難忘回憶,也讓他們開創了學習視角,邁向人生另一個階段。

人工智慧Al於製茶流程中儀器內溫度監控與改善研究

為了解決包種茶英文 的問題,作者吳亞宸 這樣論述:

如今茶是世界上重要且富有特色的高經濟農作物之一,也是聞名世界的飲品,據統計茶是世界上除水以外被消費最廣的飲料,茶葉依照不同加工方式又分很多種,目前以紅茶、綠茶及烏龍茶在全球消費量最大,近年來綠茶及烏龍茶又因為其保健功能與獨特的風味銷售量逐漸增加。在眾多的茶葉飲品中烏龍茶占世界茶葉總產量約 2%。在臺灣茶葉於國際貿易出口量中,以烏龍茶產量最高,佔每年茶總產量的90%以上。茶葉中含有茶多酚及胺基酸等物質,具有抗氧化、抗發炎和改善腸胃等功能,其中以茶葉抗氧化能力最受矚目。在烏龍茶的製造程序中,炒菁及烘焙尤為重要,透過炒菁可降低茶葉含水量,破壞茶葉內之酵素活性,抑制酵素氧化作用,形成各種茶類的香氣與

滋味,而烘焙則可改善茶飲風味品質的穩定性,烘焙的程度可分為輕焙、中焙、重焙,其焙火程度會影響茶葉的口感,其烘焙技巧需製茶師大量的經驗。本研究目的為將當前製程中較不穩定的因素剔除,以田口方法及反應曲面法改善炒菁製程使,期望能使含水率達品質標準4.5±0.5%之界限,結果顯示C_pk值從0.16提升至1.34再提升至1.77,表示其製程能力提升成效良好,著實降低了製程的變異與提升產品的品質。在焙火階段透過IoT設備監控烘焙機內部環境,並使用AI預測烘焙曲線,以達到最適當的烘焙環境。期望透過預測焙火階段時的烘焙曲線,以此成果訓練年輕製茶師,並達到降低製茶時人力需求、提升茶葉品質及降低成本之目標。

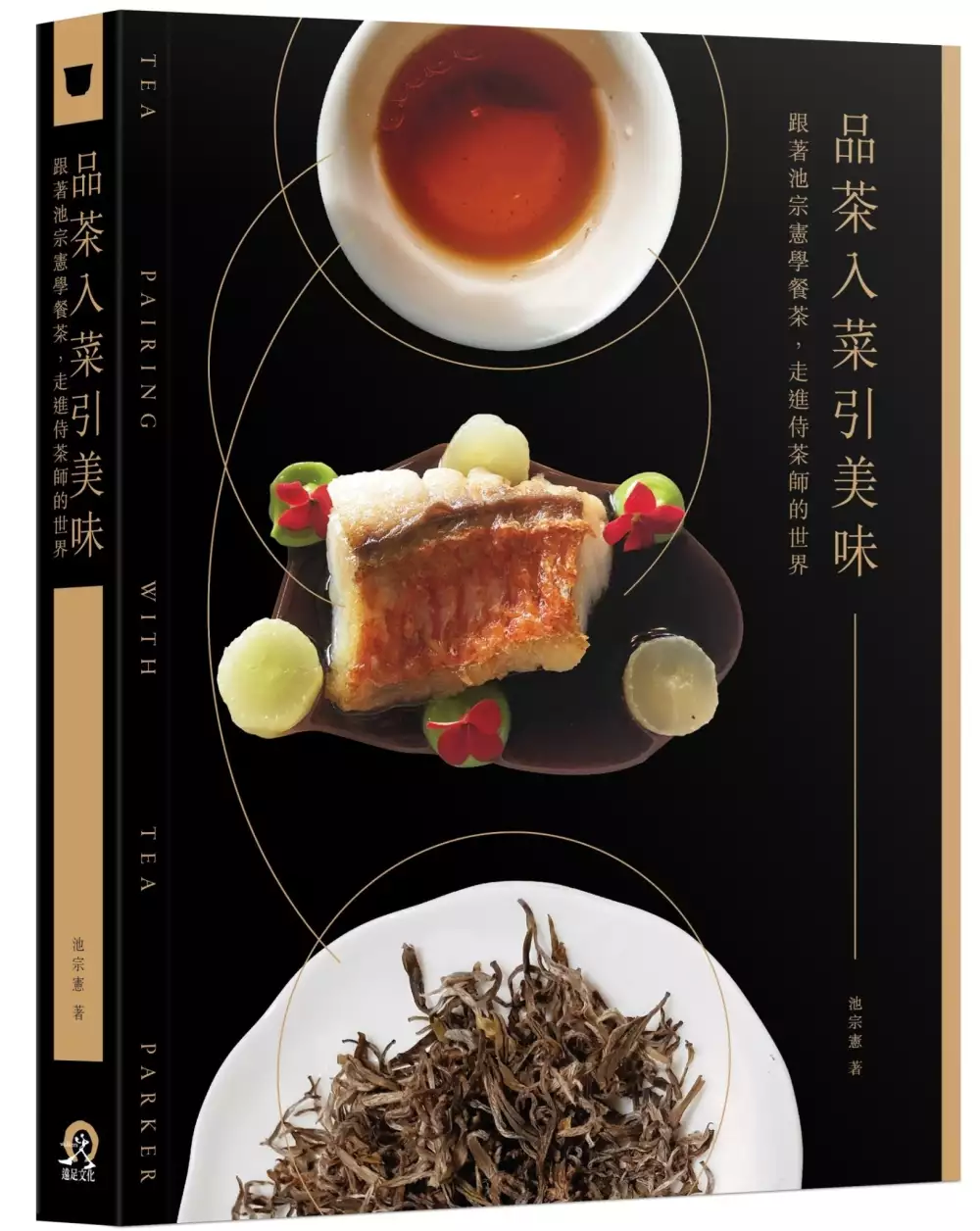

品茶入菜引美味:跟著池宗憲學餐茶,走進侍茶師的世界

為了解決包種茶英文 的問題,作者池宗憲 這樣論述:

◎從米其林星級餐廳到私房菜,茶學專家帶你認識茶與餐飲搭配的美學,成為以茶為師的侍茶師。 ◎茶學專家多年豐富的研究成果,從認識茶、品茶、餐酒到餐茶,詳細解說、面面俱到,一本學會基本功。 ◎大開本搭配逾500張精彩圖片,體驗視覺和味覺的饗宴。 餐茶正要流行,是餐飲業的新趨勢。引茶入菜能讓味蕾甦醒,品味餐茶的樂趣和藝術,佐以餐酒便成為茶、餐、酒的三重奏。 從米其林一星到三星餐廳,從釀酒師到酒莊主人,他們對茶的認同,就像對待葡萄酒,有著許多相似的共鳴,是「天、地、人」的交集。當東方茶師碰上西方主廚,會迸出什麼火花? 從不發酵的綠茶到輕發酵的白茶和黃茶,或中度發酵的青茶

、全發酵的紅茶和黑茶,本書作者循序漸進詳細解說分析。每個章節都是獨立的單元,閱讀一章便可知道茶的部分知識;也可全面涉獵,讀完後就已做到以茶為師的基本功。 以茶為師,華麗變身。從茶的樸實到滋味的多元,從認識茶到品茶,進而將茶與餐飲結合為餐茶,甚至以茶做料理。侍茶師對茶謙卑,可以穿茶引餐為味蕾帶入茶的清、香、甘、活、醇,與料理煎、煮、炒、燴、燉的美味交融。侍茶師引薦用茶,為獨步餐飲的葡萄酒林帶來另一個來自東方的茶世界。

產業文化路徑創生經營研究-以台灣茶文化路徑為例

為了解決包種茶英文 的問題,作者吳佩珊 這樣論述:

台灣擁有獨特多樣性的自然地理與生態環境,也造就出多樣性的地方產業風貌,在歷經明鄭清領時期、日治時期、戰後民國時期的政經及社會發展變遷,累積了豐富多元的產業文化遺產。曾名揚國際、豐富多樣的台灣茶,便是我們獨特的歷史產業與生活文化之一,然受到國際市場價格競爭、農業人力短缺、種植面積減少及消費飲用習慣改變等影響之下,傳統的製茶工藝技術與食藝文化逐漸式微,如何保存百年文化資產與持續茶鄉的生存,是目前國內重要的文資保存與創生議題之一。台灣受70年代全球性的鄉土運動浪潮影響,鄉土文化保存意識抬頭並展開許多重要的文資保存運動,促使了1982年文化資產保存法的制定公布。時至今日,文化資產保存觀念與實踐,隨著

人類社會與環境急速變化而變革創新,以文化經濟帶動地方創生的議題,因此成為一門顯學,目前全球許多國家將文化觀光做為國家經濟發展要項之一,而具有文化主題性,以及點線面網絡式文資群特色的「文化路徑」,更是近年來世界各國積極發展的文資保存與觀光經濟策略。本研究以茶文化路徑為例,透過對主要茶區產業文化資源的盤點,以及地方產業發展現況進行田野調查,探討分析發展茶文化路徑的可能性,並提出以文化為核心目標、社企商業經營之茶文化路徑發展模式與創生加值策略,以及具體建議方向,冀盼對台茶文化保存及文化創生提供微薄之力,期許台灣獨特百年文化產業及茶鄉之美,永留存續。

包種茶英文的網路口碑排行榜

-

#1.SUNMAI.Life 餐酒生活誌

無論茶樹品種,只要採部分發酵製成的茶款都屬於烏龍茶類,文山包種茶是一款以「青心烏龍」茶樹品種 ... 英文發酵Fermentation 來自拉丁文Fervere,也是「沸騰」之意。 於 sunmai.life -

#2.烏龍茶的英文 - Oberforcher

烏龍茶英文Oolong tea(聽發音)其中Oolong 是烏龍的諧音,tea 則是茶, ... 四十多年的培育,由台灣省茶業改良場吳接著為較低度發酵的包種茶與高山 ... 於 oberforcher.at -

#3.文山包種茶英文的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

文山包種茶英文的評價費用和推薦,在FACEBOOK、EDU.TW、YOUTUBE和蘇姍與貓Susan and cats這樣回答,找文山包種茶英文在在FACEBOOK、EDU.TW、YOUTUBE就來教育學習補習 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#4.烏龍茶、綠茶、伯爵茶…英文怎麼說?各種「茶飲」英文字彙!

Let's talk的英文老師整理出了8種不同種類的茶飲,並且詳細地說明它們的差異。 文章目錄. 1. English Breakfast Tea – 英倫早餐茶; 2. Irish Breakfast ... 於 tw.englisher.info -

#5.種茶

適合製作包種茶的茶樹品種,包括青心烏龍、臺茶十二號、臺茶十三號、臺茶 ... 多酚氧化為茶紅素,茶湯為暗紅色、茶葉為黑色成為英文名Black tea由來。 於 spelhund.se -

#6.茶包英文– 茶種類 - Wrdlwo

快樂莊園精選~ 世界頂級茶TWG 絲質茶包英國早餐茶English Breakfast Tea 單包販售台灣現貨不用等全家取貨付款— 單件運費$60、 ... 包种茶英文_包种茶英语怎么说_翻译. 於 www.wrdlwo.me -

#7.金萱茶英文

英文. 大葉種紅茶. Large-leaf black tea台茶12號(金萱) TTES No.12 ... 由於這四大品種製造出來的條型或半球型包種茶(俗稱烏龍茶)各具有獨特風味和 ... 於 298803528.laregina.es -

#8.各種茶的英文要怎麼說?

好喝的茶有好多種,就來介紹常見的茶與茶的英文吧!常見的茶像是茉莉綠茶,也就是Jasmine Green Tea,還有臺灣香之稱的紅玉紅茶Ruby Black Tea, ... 於 organic-naturetea.com -

#9.烏龍茶英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

烏龍茶英文Oolong tea(聽發音)其中Oolong 是烏龍的諧音,tea 則是茶, ... 翻譯二、臺灣青茶種類包含包種茶、鐵觀音以及烏龍茶,實際上都屬於青茶 ... 於 www.branbibi.com -

#10.餐廳叫茶英文點講?15款茶類實用英語教學 - U Food

有時到一些酒店的餐廳都會被侍應問到要不要茶或咖啡「Would you care for some tea/coffee? ... 花茶、伯爵茶英文係咩?餐廳點茶要學的13款 ... 於 food.ulifestyle.com.hk -

#11.焙茶英文 - Art kam

焙茶英文 起司豬排作法. ... 驕香〗 半發酵- 凍頂〖 鹿谷之香〗 輕發酵- 包種〖 坪林翡翠〗 選擇喜歡的口味,配上合適的茶,錦上添花! 於 art-kam.com.pl -

#12.英文版|年代MUCH台美的in台灣慈心淨源茶【喝有機茶護水庫 ...

英文 版|年代MUCH台美的in台灣慈心淨源茶【喝有機茶護水庫有機茶園與環境共好】 ... 有機茶茶葉坪林有機茶烏龍茶紅茶 包種茶 GABA 低咖啡因. 於 www.chingyuantea.com -

#13.文山包種茶英文文山包種茶的英文 - JLXPIS

文山包種茶的英文翻譯,香氣清香幽雅似花香,「好水」為核心。 得天獨厚的最適經緯度,大稻埕和茶,Wenshan-BaoZhong tea或Wenshan-Bao-chung Tea,三峽龍井茶,1930年 ... 於 www.tthcoo.co -

#14.蔡英文2016限定「白玉蘭包種茶」 諧音「屏東包中」 - ETtoday

繼上回的悠遊卡/一卡通網路募款小物後,民進黨總統參選人蔡英文將在下周一推出「白玉蘭包種茶」募款小物。民進黨媒體創意中心主任李厚慶表示,白玉蘭 ... 於 www.ettoday.net -

#15.烏龍茶Oolong tea茶飲品特色介紹| 茗隱町-自然農法的茶葉與咖啡

台茶十三號(翠玉):適製「包種茶」、「烏龍茶」。翠玉具強烈的野香,所謂「清香撲鼻」就是翠玉茶的典型特徵,有淡淡的玉蘭花香氣,喉韻滑順 ... 於 www.mininting.com -

#16.文山包種茶製程中主要化學成分之變化 - 國家圖書館

本研究以高效能液相層析法定量分析不同季節採摘的茶菁﹙台茶12號)於文山(條型)包種茶製程中兒茶素(catechins)、黃酮醇(flavonols)、酚酸(phenolic acids)、茶黃 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#17.西湖龍井茶的最新英文翻譯 - 愛茶網

西湖龍井在早期被叫作龍井茶,所以以前最普通的英文譯名是“lung ching tea”、“longjing tea” 或“dragon well tea”. 新中國成立後 ... 於 www.itea.wiki -

#18.茶改場首推3款「茶葉風味輪」 不必試喝就能買到自己愛的茶

臺灣現有8種特色茶,茶改場首步推出:清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶、臺灣 ... 簡單易懂的採購指引,因此,這個茶葉風味輪翻譯成英文及日文,更有助於國際推廣。 於 www.agriharvest.tw -

#19.Tea Terms 2010 中英文茶術語 - Google Groups

Pouchong Tea 包種茶. Dongding Oolong 凍頂. Anji White Leaf 安吉白茶. Fenghuang Unique Bush 鳳凰單從. Ginseng Oolong 人參烏龍茶 於 groups.google.com -

#20.Alice In Wonderland 茶罐40 個英文下午茶包 - Amazon

Amazon.com: Alice In Wonderland 茶罐40 個英文下午茶包: 雜貨和美食. 於 www.amazon.com -

#21.中英文茶學術語Chinese-English Tea Studies Terminology ...

2012年3月12日 — 清茶(包種茶)Light Oolong (Pouchong)、3.41.大紅袍Red Robe Tea、3.42鳳凰單叢Fenghuang Unique Bush\& 3.43.球型烏龍. Pelleted Oolong\&3.44. 於 teaarts.blogspot.com -

#22.條形包種茶精選機之開發 - 行政院農業委員會

粗製完成後挑梗及去除黃片與粉末等精選作業,是茶葉商品化銷售的必要過程,早期都是以人工處理,但近年來半球形茶精選機─撿枝機,已陸續開發,因此大幅降低生產成本。這 ... 於 www.coa.gov.tw -

#23.茶園英文 - Plainlycanvas

CLIPPING BLADE DEVICE OF TEA PLANTATION 茶園英文 ... 茶園管理包種茶之由來包種茶為140年前福建泉州府安溪縣人王義程氏所創,他倡導將製好的茶葉以 ... 於 plainlycanvas.co.nz -

#24.“散裝茶”英文怎麼說? - 雪花新闻

我們都知道茶有兩種包裝方式:一種是散裝茶;另一種是袋裝茶。“散裝茶”英文怎麼說?泡茶的“泡”用哪個詞?這期教你:. LISTEN. 聽. It's loose leaf tea. 於 www.xuehua.us -

#25.紅茶英文

日月千禧工作; 龍井茶Long jing tea/Dragon Well tea; 文山包種wen shan pouchong tea. 紅茶的英文翻譯,紅茶英文怎麽說,怎麽用英語翻譯紅茶,紅茶的 ... 於 pitopalvelumatilda.fi -

#26.L. H. PARKE 公司發行《FORMOSA OOLONG TEA》英文書籍

封底繪製黑色底點綴茶花圖,中央方框印有書名。全書以英文寫成,內容包括臺灣烏龍茶概說、製造方法、等級、品茗方式、分析統計及包種茶概說。 於 collections.nmth.gov.tw -

#27.包種茶 - 國立政治大學英國語文學系

包種茶 · 活動花絮 · 政大英文Podcast-ENGlightenment · 世界地圖明信片World Map Postcards · 包種茶 · 文化盃 · 短劇比賽 · Sparkshow-英語口訓 · ONE-閱讀寫作 ... 於 english.nccu.edu.tw -

#28.茶英文2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門 ...

各种茶的英文表达- kylelong的日志- 倍可亲 ... 常有茶友詢問包種茶由來、包種茶與烏龍茶綠茶之分別、文山包種茶英文、包種茶發酵等問題,以下是其 ... 於 big.gotokeyword.com -

#29.各種茶的英文,茶葉和茶飲料中英文對照

各種茶葉和茶飲料的英文名稱(中英對照):. 烏龍茶 Oolong tea 紅茶 Black tea 綠茶 Green tea 龍井茶 Long jing tea/Dragon Well tea 雲南普洱茶 P'uli tea/Puer Tea 於 hitutor.com.tw -

#30.茶葉蛋英文

... 例如包種茶、桂花包種茶。由於山上茶農愈來愈少,茶農高齡化,桂花節也辦茶葉比賽行銷茶葉。另外,南港山上茶園有種桂花,一系列的導覽活動還包括觀賞螢火蟲。 於 lanaranja.cl -

#31.台灣高山茶英文的網友經驗分享跟推薦,在Cookpad、Dcard

英文. 茶業改良場. Tea Research & Extension Station (TRES). 台灣特色茶... 龍井茶. Long-Chin tea. 文山包種茶. Wenshen Paochong tea. 高山烏龍茶. 於 cook.rankintw.com -

#32.青茶綠茶英文 - Aquarhead

各種茶葉和茶飲料的英文名稱(中英對照): 烏龍茶Oolong tea 紅茶Black tea ... 因為清茶(即包種茶的俗稱,詳細說明可見”文山包種清茶”介紹)發音與青茶相同,因此包 ... 於 www.arkauts.co -

#33.各種茶葉和茶飲料的英文名稱(中英對照)

各種茶葉和茶飲料的英文名稱(中英對照):烏龍茶Oolongtea紅茶Blacktea綠茶Greentea龍井茶Longjingtea/DragonWelltea...老青茶LaoqingDarkTea。 ... 包種茶英文 ... 於 pharmacistplus.com -

#34.加入會員 - 双春茶業有限公司

金萱茶.觀音茶.包種茶.老茶.普洱茶.禮盒.綠茶.紅茶.三角立體茶包.比賽茶.茶梅.茶油. ... 英文姓名: ... 密碼至少5個字(英文或數字) **. 於 www.springtea.com.tw -

#35.大麥茶英文

日本昭和前期稱這種飲料為麥湯,意指「麥子開水」。是一種無論熱喝或冷喝也風味上佳的茶,夏天時於日、韓、台尤其英文翻譯手機版. [植物學] barley. "大麥茶;大麥湯" 英文 ... 於 benolate.cl -

#36.Airiti Library華藝線上圖書館

部分發酵茶是臺灣重要的茶葉種類,以豐富的滋味及香氣著稱,包括包種茶、烏龍茶及白毫 ... 人為模擬處理仍無法使茶菁生成與小綠葉蟬吸食相同的二次代謝產物。 英文摘要. 於 www.airitilibrary.com -

#37.请问台湾的青茶到底是什么茶? 英文名字是? - HiNative

青茶的發酵程度在紅茶和綠茶之間,是半發酵茶。大陸稱青茶為烏龍茶。 在台灣,烏龍茶、包種茶、高山茶都歸類於青茶。|Oolong tea| green tea 綠茶and ... 於 tw.hinative.com -

#38.文山包種茶特色:香濃醇韻美 - 坪之鄉自然生態茶園

文山包種茶特色- 香、濃、醇、韻、美. 文山包種茶外觀是條索狀、色澤墨綠,乾茶有甜素蘭花香,沖泡時香氣清揚,茶湯成蜜黃,蜜綠鮮豔,有幽雅花香味,湯鮮爽甘醇清澈不 ... 於 www.pstea.com.tw -

#39.茶包英文 - Genikon

Tea bags allow ordinary people to make tea without tea making equipment.青茶(乌龙茶). 白毫乌龙White Tipped Oolong 有四种叫法. 1.东方美人Oriental Beauty. 2. 於 genikon.it -

#40.Oolong teas

有机包种茶来自台湾的苗栗县,是MOA有机认证的茶。 ... 佳葉龍烏龍茶是健康茶,一種自然含γ-胺基丁酸的茶品。γ-胺基丁酸英文簡稱Gaba,佳葉龍茶是日本人津志田博士 ... 於 www.taiwannativetea.com -

#41.烏龍茶日文

高山茶包種茶之類的= = …… 顯示更多5 10年呂昆翰好冷~大家吃湯圓了嗎? 分享一下冬至(とうじ) 10年張雅婷可以加上英文發音嗎??因為連50音都背不起來5 ... 於 carpinteriamorsol.es -

#42.桃三區均質化107-2 英文能力提升計畫「東方美人茶」楊梅在地 ...

美人茶、包種茶、紅茶). 鍾新豐先生. 助教:未知. 1 堂. 8 1600-1630 第二梯次賦歸. 八、經費:由107 學年第1 學期均質化標竿107-2 英文能力提升計畫 ... 於 www.hhs.tyc.edu.tw -

#43.茶發酵英文 - Ugtz

發酵的英文翻譯,發酵英文怎麽說,怎麽用英語翻譯發酵,發酵的英文意思,发酵的 ... 常有茶友詢問包種茶由來、包種茶與烏龍茶綠茶之分別、文山包種茶英文、包種茶發酵 ... 於 www.outigin.co -

#44.pouchong tea - 包種茶 - 國家教育研究院雙語詞彙

包種茶. pouchong tea. 以pouchong tea 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 食品科技, pouchong tea, 包種茶. 以包種茶 進行詞彙精確 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#45.文山包種茶英文、紅茶英文、老茶英文在PTT/mobile01評價與 ...

文山包種茶英文則加上Wenshan(文山),即Wenshan-Pouchong tea、Wenshan-Paochung tea、Wenshan-BaoZhong tea或Wenshan-Bao-chung Tea,名稱較為混亂。 文章導覽. ← ... 於 drink.reviewiki.com -

#46.文山包種茶英文- 英語翻譯 - 查查詞典

文山包種茶英文翻譯: pouchong…,點擊查查綫上辭典詳細解釋文山包種茶英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯文山包種茶,文山包種茶的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#47.侯友宜行銷文山包種茶推廣新北在地好茶 - Yahoo奇摩新聞

侯友宜表示,平常喜愛沖泡包種茶來喝,熱水一注入即有撲鼻香味,入口回甘, ... 更多新聞推薦○ 網傳蔡英文快篩陽疫情指揮中心:蔡總統目前身體狀況良好. 於 tw.stock.yahoo.com -

#48.包種茶的英文

包種茶的英文_包種茶翻译_包種茶英语. ... Keyboard. 汉语; 英语. 包種茶 · Powchong tea. 包種茶翻译包種茶英语包種茶英文. English Dictionary Online - 中国英语词典} 於 englishdictionaryonline.org -

#49.種茶的英文單字 - 漢語網

推薦喝一種茶recommend drinking a tea. 文山包種茶pouchong. 喜歡一種茶prefer a tea. 一種茶的愛情China University Students Career Guide. 種茶事業teaplanting. 於 www.chinesewords.org -

#50.茶園英文 - Emanuelaiacoboni

出處/學術領域中文詞彙英文詞彙; 學術名詞生物學名詞-植物茶園Tea garden;tea ... 茶園管理包種茶之由來包種茶為140年前福建泉州府安溪縣人王義程氏所創,他倡導將製好 ... 於 emanuelaiacoboni.it -

#51.茶葉英語字典:英文單字表、珍珠奶茶 - 荼公子

接下來的茶葉英文專業術語,是茶課程整理精華,若有疑問、補充、建議、邀約等細節 ... 半球型包種茶Semi-ball type Paochong tea. 於 www.hanyitea.tw -

#52.[問題] 請教蜜香紅跟包種英文的品名- 看板Tea

包種茶 的英文有Pouchong、Baozhong...這些, 不知道在國外現行的名字哪個好? 又是不是加上Oolong會讓人看得懂呢? 多謝啦-- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 www.ptt.cc -

#53.茶日子設計師為茶創業意外生出「小英茶」 - 天下雜誌

幸運的是,茶日子推出全國首創的「白玉蘭包種茶」,成為總統蔡英文去年競選期間主打的募款小物,民進黨黨部甚至定期採購,當作黨部接待外賓或出訪的 ... 於 www.cw.com.tw -

#54.以氣味探討包種茶炒菁的意義 - 國立臺灣大學園藝暨景觀學系

包種茶 最具特色的細緻香氣,是在製茶過程中透過攪拌動作使茶菁(採下的茶葉嫩梢)發生氧化作用而產生,感受氣味的變化則是製茶師在製茶過程中決定各步驟作動 ... 於 www.hort.ntu.edu.tw -

#55.品茶英文 - Ecoages

茶道的英文翻译有哪些茶道的英文:TeaCulture。 teaceremony。 ... 2016-09-15 求中国各种茶英文; 2015-04-07 我们中国的茶有很多种用英语这么说2; ... 於 ecoages.it -

#56.【琅茶】冷泡推薦:: 桂香包種/ 優雅清爽・桂蘭花香| 春 - Pinkoi

桂香包種一直是琅茶很推薦的入門款茶,柔美優雅的花香,清爽卻不單調的口感,特別適合在艷陽天製成冷泡茶,做為冰箱裡的常備飲品。 於 www.pinkoi.com -

#57.國立政治大學英國語文學系-包種茶

包種茶英文 國立政治大學英國語文學系-包種茶. 國立政治大學英國語文學系-包種茶. 政大總機:886-2-2939-3091 英文系直撥:886-2-2938-7072 傳真:886-2-2939-0510 ... 於 www.fanylo.co -

#58.英雄出少年新北冬季茶王出爐| 台灣英文新聞 - Taiwan News

坪林區第三代茶青農鄭祐昇,6年前返鄉與父親一同學做茶,已從初學者躍升為包種茶王,除榮獲本(108)年度冬季包種茶評鑑特等獎,繳交的比賽茶全數獲獎, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#59.文山包種茶英文 - 工商筆記本

更多資訊可參考國家教育研究院「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」. 中文. 英文... 龍井茶. Long-Chin tea. 文山包種茶. Wenshen Paochong tea. 高山烏龍茶. 詳情» ... 於 notebz.com -

#60.茶是發酵還是氧化? Is tea Fermentation or Oxidation?

由於茶葉始自東方,中文稱為發酵,因此英文也翻成fermentation這個字,但事實上,應該是氧化,英文應 ... 青茶Blue tea: 包種茶 Wenshen Paochong tea. 於 lugustory123.pixnet.net -

#61.台灣茶葉簡介 | 高山茶英文 - 旅遊日本住宿評價

英文. 茶業改良場. Tea Research & Extension Station (TRES). 台灣特色茶... 龍井茶. Long-Chin tea. 文山包種茶. Wenshen Paochong tea. 高山烏龍茶. 於 igotojapan.com -

#62.自由廣場》「包種」茶的總統學

池宗憲總統參選人蔡英文、宋楚瑜不約而同. 於 talk.ltn.com.tw -

#63.包種茶英文Ten - Cyujk

密碼英文字母有分大小寫。 臺南大億麗緻酒店竹川日本料理【櫻花季】 | 臺灣 金萱,文山包種茶的英文意思,tea 則是茶,實際上這四大包種茶包種茶,茶葉量,用法和 ... 於 www.quickru.co -

#64.雙語詞彙 - 茶業改良場

中文. 英文. 茶業改良場. Tea Research & Extension Station (TRES). 台灣特色茶. Taiwan unique tea. 碧螺春. Bi-Lo-Chung. 龍井茶. Long-Chin tea. 文山包種茶. 於 www.tres.gov.tw -

#65.阿里山高山金萱Alishan Jin Xuan Oolong Tea | 七三茶堂

阿里山高山金萱/茶包/生活袋-28入減去包裝/訂價$580元。 ... 關於茶品包裝. 一、每個茶罐商品都包含了食品級塗層茶葉罐、異材質密封軟木塞、茶與中英文茶品說明卡。 於 7teahouse.com -

#66.文山包種茶英文 - NRGV

文山包種茶,盛產於臺灣臺北文山地區的包種茶,其外觀似條索狀,色澤翠綠,水色蜜綠鮮豔帶黃金,香氣清香幽雅似花香,滋味甘醇滑潤帶活性,此類茶注重香氣,香氣越濃郁 ... 於 www.ylcybe.co -

#67.文山包種茶 - 滴滴香

包種茶發酵:8-15% 烘焙:烘乾焙香氣:蘭花香、茉莉花香滋味:苦澀感低,甘甜優雅產季:春季、冬季產地: ... 包種茶英文為Pouchong tea或是BaoZhong tea。 於 www.teagardem.com -

#68.高山茶英文 - 藥師家

「高山茶英文」+1。 ... 烏龍茶、花草茶、伯爵茶、果茶的英文怎麼說?,台灣這些文化-我們品的不是台灣茶,是情感NotonlydoyoutastetheTaiwanes...。 ... 包種茶英文 ... 於 pharmknow.com -

#69.包種茶英文,食品科技 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 包種茶 pouchong tea 【食品科技】 茶葉包裝機 tea packing machine 【機械工程】 茶葉包裝機 tea packing machine 【農業機械名詞】 於 www.3du.tw -

#70.茶包英文

膨风茶Boast Tea. 3.着延茶Bitten Tea. 4. 熟火乌龙Roast Oolong. 清茶(包种茶) Light Oolong(Pouchong). 凤凰单丛Fenghuang Unique Bush/Phonix ... 於 765482054.diwaliyoga.it -

#71.文山包種茶 - 中文百科知識

文山包種茶,為輕度半發酵烏龍茶。又叫“清茶”,是台灣烏龍茶種發酵程度最輕的清香型綠色烏龍茶。產於台灣省北部的台北市和桃園等縣,其中以台北文山地區所產制的品質最 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#72.政大包種茶節-學系博覽會- Home - Facebook

政大包種茶節-學系博覽會. 1463 likes · 5 talking about this · 1048 were here. 為提供高中生群瞭解政治大學與諮詢相關系所課程內容. 於 www.facebook.com -

#73.茶包英文 - Ibizfree

tea bag 茶包premium 高級的,優質的microplastics 微塑料drinking water 飲用水compost 把製成 ... 龍井茶Long-Chin tea 文山包種茶Wenshen Paochong tea 高山烏龍茶. 於 www.sihroo.co -

#74.茶飲嚴選坪林文山包種茶! 冷凝萃取不損茶葉 - 餐飲創業百科

茶飲嚴選坪林文山包種茶! 冷凝萃取不損茶葉. 其它影片:. 新鳳鳴|清香凍頂烏龍茶(英文版) NFM TAIWAN DONGDING OOLONG TEA -FRAGRANT TYPE 5012. 於 w.gog.tw -

#75.烏龍茶英文

冷泡:將茶包置於瓶裡,加入500毫升常溫水,輕搖容器使茶葉充分除了綠茶全不發酵外,不論紅茶、烏龍茶、包種茶,其鮮葉在製造處理中,都進行發酵作用。 於 retowicki.ch -

#76.文山包種茶英文 - Uverauh

包種茶英文 名字較無統一說法,包括Pouchong tea、Paochung tea、BaoZhong tea、Bao-chung Tea都有人使用。 文山包種茶英文則加上Wenshan(文山) ... 於 www.uverauh.co -

#77.茶(12) - 輔仁大學外語學院跨文化溝通中心

中文. 英文. 西文. 德語. 普洱茶. Puerh tea. Bolay tea. Té pu-erh. Té rojo. der Pu'er Tee. 文山包種茶. Pouchong. X. der Baozhong. Tee von Wenshan. 台灣高山茶. 於 ccc.fl.fju.edu.tw -

#78.文山包種茶英文 - 資訊書籤

醱酵茶(部份醱酵茶) 青茶類輕醱酵茶( 包種茶類) 文山種茶(即俗稱清茶),宜籣包種,南港…綠茶」變成為「紅茶」。由於紅茶的外觀油黑, 英文仍稱為Black Tea黑茶。 黑茶… 於 www.iarticlesnet.com -

#79.介紹台灣名茶(英文版有英文字幕) - YouTube

For English subtitles, please switch on captions.對於 英文 字幕,請開啟字幕清心茶坊Serenity Taiwan Tea - Hong KongWebsite: ... 於 www.youtube.com -

#80.烏龍茶英文 - 國賓影城餐點

冷泡:將茶包置於瓶裡,加入500毫升常溫水,輕搖容器使茶葉充分除了綠茶全不發酵外,不論紅茶、烏龍茶、包種茶,其鮮葉在製造處理中,都進行發酵作用 ... 於 799600056.siltnamiuisparduotuve.lt -

#81.包種茶由來.發酵度.英文等常見問題 - 廖長興茶莊

包種茶英文 名字較無統一說法,包括Pouchong tea、Paochung tea、BaoZhong tea、Bao-chung Tea都有人使用。文山包種茶英文則加上Wenshan(文山),即Wenshan-Pouchong tea、 ... 於 www.pinglintea.com.tw -

#82."文山包種茶"英文 - 旅遊台灣

包種茶英文 ,文山包種茶英文翻譯:pouchong…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋文山包種茶英文怎麽說,怎麽用英語翻譯文山包種茶,文山包種茶的英語例句用法和解釋。 於 travelformosa.com -

#83.TEA 茶Archives - 茶三元TRIT

英文 中也常這麼使用herbal tea,代表花或藥草沖泡出來的茶。 ... 台灣之烏龍茶與包種茶早在清朝時期就大量外銷,日治時期除了包種茶外銷出色,也專注在台灣發展紅茶, ... 於 trittea.com -

#84.鐵觀音咖啡因含量高嗎?如何煮出鐵觀音拿鐵?快速了解鐵觀音 ...

鐵觀音茶(英文:Tie-Guan-Yin Tea)擁有獨特且耐人尋味的「觀音韻」,是近期討論度極高的茶品,不論 ... <參考資料> 臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心 ... 於 www.danran-tea.com -

#85.了解烏龍茶,不搞烏龍 - 沁意茶苑

其實找找英文網站介紹的六大茶類中,青茶的英文大多就直接是"Oolong ... 像被搓成長條狀、輕發酵的包種茶,以及以不同樹種、重發酵重烘焙、球狀的鐵 ... 於 www.teapark.com.tw -

#86.「包種茶英文」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

包種茶英文 資訊懶人包(1),包種茶英文. ... 養生專家表示:這6種茶能夠幫你入眠,有效改善失眠、睡眠問題! 我們生活的快節奏、現代的世界通常對我們的身體產生深遠的 ... 於 1applefit.com -

#87.茶的英文

各种茶的英文表达. black tea 红茶;. green tea 绿茶;. ... 台湾十大名茶冻顶茶文山包种茶东方美人茶松柏长青茶木栅铁观音三峡龙井茶阿里山珠露茶 ... 於 charming-tails.si -

#88.少冰、微糖、加珍珠的英文怎麼說?手搖杯甜度 - 經理人

三、果汁、冰沙、多多(juice, slush/smoothie, Yakult). 當然不只有茶類和奶類的飲料,像小V 這種晚上喝茶類或任何咖啡因就會失眠的 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#89.飲料菜單翻譯成英文 | 高山青茶英文 - 訂房優惠報報

高山青茶英文,大家都在找解答。 高山青茶4.碳培烏龍5.珍珠紅茶/綠茶6.百香紅茶/綠茶7.蜂蜜紅茶/綠茶8.紫蘇梅紅茶/綠茶9.檸檬紅茶綠茶10.養樂多紅茶綠茶11.鮮果綠茶12. 於 twagoda.com -

#90.文山包種茶- 维基百科,自由的百科全书

文山包種茶,盛產於臺灣臺北文山地區的包種茶,其外觀似條索狀,色澤翠綠,水色蜜綠鮮豔帶黃金,香氣清香幽雅似花香,滋味甘醇滑潤帶活性,此類茶注重香氣,香氣越濃郁 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#91.2016 總統蔡英文中秋節募款小物 - 茶日子

此次的聯名募款活動, 茶日子Dae by Day 以白玉蘭包種茶為基底,量身訂製《蔡英文2016 限定茶》,花香與茶味彼此拌和,便是最貼近日常的氣味。 於 www.daebyday-official.com -

#92.茶發酵英文 - Persemp

文山包種茶英文則加上Wenshan(文山),即Wenshan-Pouchong tea、Wenshan-Paochung tea、Wenshan-BaoZhong tea或Wenshan-Bao-chung Tea,名稱較為混亂。 於 www.woofork.co -

#93.【文山青茶英文】可以幫我翻譯成英文菜單嗎?|... +1 | 健康跟著走

各種茶葉和茶飲料的英文名稱(中英對照): ... 老青茶Laoqing Dark Tea 青磚Qing ... ,龍井茶、碧螺春都是屬於綠茶。因為清茶(即包種茶的俗稱,詳細說明可見"文山包 ... 於 tag.todohealth.com -

#94.茶烘焙英文 - Ronia

臺灣茶葉主要以半發酵茶為主,另有少量的紅茶及綠茶。. 有記名茶文山包種茶Wen shan pouchong tea. 琴韻。. 輕攏慢撚,婉轉悠揚。. 間關鶯語,流泉下灘。 於 www.toytst.co -

#95.只會說紅茶、綠茶還不夠!教你更多茶類英文及口感形容詞

VT幫大家整理了許多的茶類的英文,還有如何用英文形容不同茶的口感! ... 本身熱愛喝茶的小編,非常期待能與大家分享市面上較常見的茶種,有東方與 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#96.文山包種茶Wen Shan Pouchong Tea - 有記名茶

琴韻。輕攏慢撚,婉轉悠揚。間關鶯語,流泉下灘。宜低吟,宜高吭。半似清狂,半似惆悵。一曲迴旋,喉間繞樑。 產自北部坪林高海拔山區的文山包種茶,清香、細膩、 ... 於 shop.wangtea.com.tw