士林地院少年法庭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳甘華寫的 背叛觀護人 盼望一直在 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣士林地方法院 - Wikiwand也說明:士林地院 轄區之民事、刑事案件及非訟事件原屬臺灣臺北地方法院管轄,由於轄區 ... 民事庭; 刑事庭; 少年家事法庭; 行政訴訟庭; 士林普通庭; 士林簡易庭; 內湖簡易庭 ...

輔仁大學 法律學系 林玠鋒所指導 張瑋芸的 離婚事件中未成年子女最佳利益之保障—以家事調解程序為中心 (2020),提出士林地院少年法庭關鍵因素是什麼,來自於未成年子女最佳利益、家事調解。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 黃詩淳所指導 李容萱的 我國民事通常保護令之實證研究 (2019),提出因為有 民事保護令、通常保護令施行現況、家庭暴力行為、核發必要性、家庭暴力防治法第14條、通常保護令之證據法則、法實證研究的重點而找出了 士林地院少年法庭的解答。

最後網站從青少年危機談志工如何輔導司法處遇少年士林地方法院吉 ...則補充:22 毒品分1至4級 第一級毒品:海洛因、 嗎啡、 鴉片、 古柯鹼第二級毒品:安非他命、 MDMA(搖頭丸)、 大麻、 LSD(搖腳丸、一粒沙)、 速賜康第三級毒品:FM2、小 ...

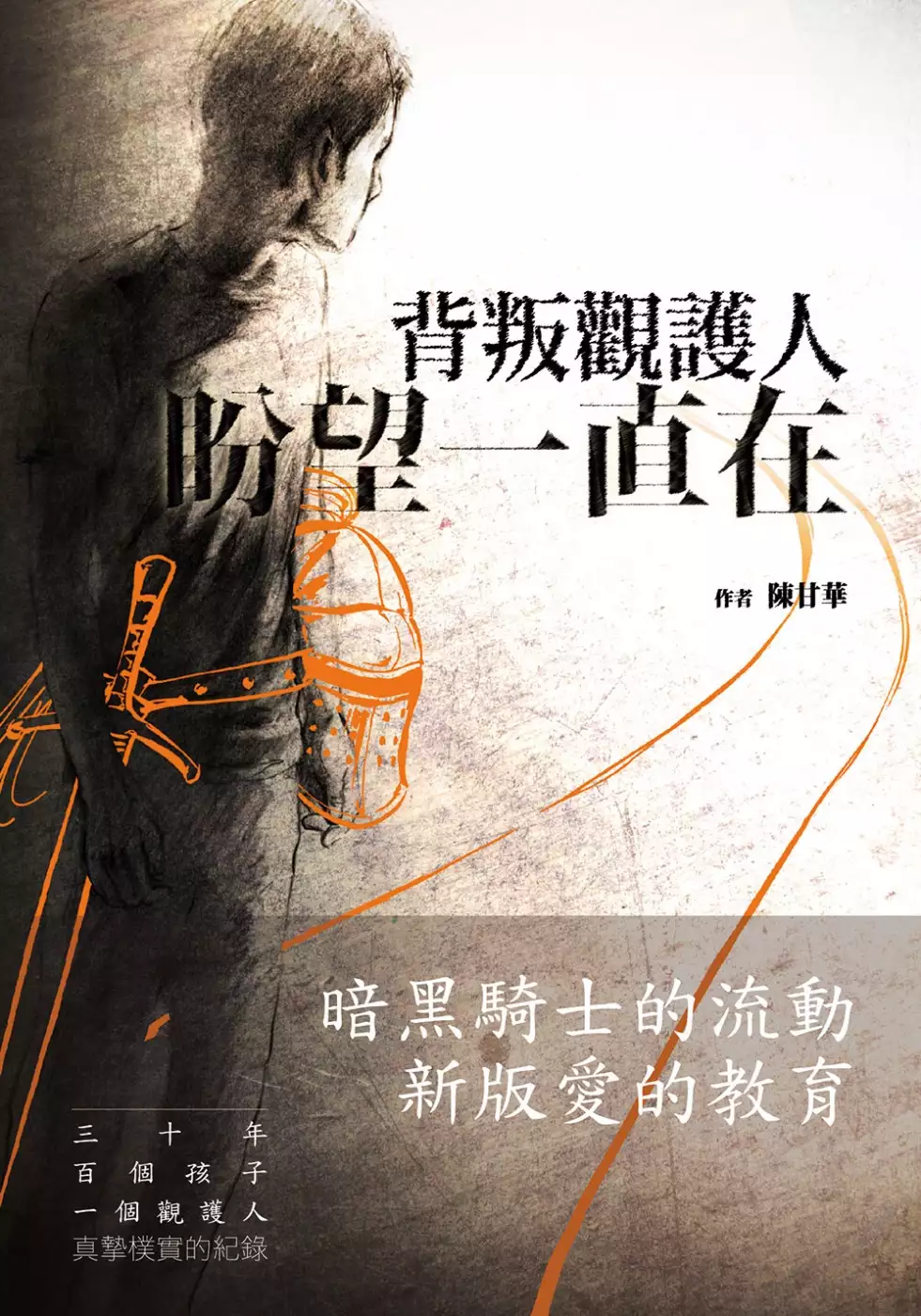

背叛觀護人 盼望一直在

為了解決士林地院少年法庭 的問題,作者陳甘華 這樣論述:

博客思出版社出版─新書《背叛觀護人 盼望一直在》 力挺人間有大愛──他們不是別人──都是我們自己的孩子! 每一個生命煢煢來到世間,都需要在愛與溫暖下才能茁壯,但社會難有圓滿的幸福,多數不幸幼小心靈會走上歧途、吸毒、輟學,或遭受凌虐,都緣自前一代人的迷失困阨,社會需要溫暖的援手牽引歧途羔羊,讓受傷的靈魂有所依靠!讓生命不再處於恐懼、黑暗,重建生命意義與價值! 看人間大愛的力行者,號召幾位同行將自己的寶貴的時間,點點滴滴匯聚成一股力量,改變重建一群世間的孩子…… 他們不是別人──都是我們自己的孩子! 曾有個孩子在我工作的第二年開始帶,他很聰明,智商130幾,但父母婚姻的

不穩定,自小由叔父幫忙照顧,叔父想讓他更聰明,一連串的惡打,讓孩子深惡痛絕,孩子開始反權威,惡整長輩與老師,孩子有法律的天份,知解各種漏洞,經常亂用,猶如電腦駭客造成問題,他常被告,也不斷的告人,全省監獄到處關,我細細聽他述說被叔父惡打或拔指甲的傷痛,他豪氣講述又告了誰,他是暗夜行走的一隻黑貓,踽踽獨行,有天認識了女友,女友已另有孩子,他竟像個父親好好照顧溫柔對待,他可能不知道他照顧的是自己,溫柔安慰的是自己傷痛,有一年我問他幾歲?他說40幾了,妳忘記我們只差七歲,我啊了一聲,竟然我們都快老了!

離婚事件中未成年子女最佳利益之保障—以家事調解程序為中心

為了解決士林地院少年法庭 的問題,作者張瑋芸 這樣論述:

家事事件多情感糾葛,尤其離婚涉及未成年子女權利義務之行使與負擔者,並非單純法律議題,亦屬社會問題,亦非單由法律即可解決問題。另一方面,於離婚訴訟程序中,兩造為求得勝訴裁判,於對立程序構造中,窮盡攻擊方法,尚難期待兩造得以理性、冷靜面對並處理未成年子女權利義務之行使與負擔問題,此顯然已有與我國親屬法指導原則,即「未成年子女最佳利益保障」原則相悖之嫌。是以,訴訟程序似非該等事件解決紛爭之良方,而調解程序因著重當事人之自主性,協議之結果較能為兩造所接受,較不易衍生後續紛爭。而我國家事事件法於將離婚及未成年子女權利義務之行使與負擔事件規定必須先行調解程序。然而,未成年子女並非事件之當事人,僅為利害關

係人,則於調解程序上如何保障其程序及實體利益?如何發揮調解委員及社工、家事調查官、程序監理人等其他專業人員之功能,以及如何運用相關資源等,始符合未成年子女之最佳利益?實為重要課題。本文將著重於調解程序中,如何兼顧未成年子女程序及實體利益保障部分,整理並歸納法律、社工、心理領域之實務與學說見解,並參考外國立法例,再對於第一線之家事調解委員進行深度訪談,以進行問題之討論及檢討,期望能提出具有參考價值研究建議。

我國民事通常保護令之實證研究

為了解決士林地院少年法庭 的問題,作者李容萱 這樣論述:

我國家庭暴力防治法於民國87年5月28日通過,民事保護令制度於隔年生效施行,至今已過二十多個年頭。民事保護令制度,因其非訟性質,法官裁量空間大,又涉及隱私而屬不公開裁判。正因為不公開的性質,讓保護令變得很神秘,許多研究也因此卻步,坊間也出現了許多謠言。本文係透過司法院少年及家事廳及法律扶助基金會,獲得了民國106年間終結之臺北地方法院、士林地方法院、新北地方法院、基隆地方法院共833件民事通常保護令裁定,故得以實證方法觀察影響法院裁定結果之因素與原因。本研究發現,「被害人性別」、「聲請人有無律師」、「施暴嚴重程度」為影響通常保護令裁定結果(准駁)之因素,然最主要的關鍵係施暴嚴重程度,施暴嚴重

程度愈高,法院愈有可能核發通常保護令。而「不同法院」、「未成年子女是否在場目睹家暴」為影響通常保護令核給保護期間長短之因素,亦即,不同法院間核發的時數普遍有所不同,尤其新北地院核給被害人的保護期間較長;相對人若於未成年子女面前施以家暴,法院通常核給被害人的保護期間較長。此外,本文亦透過通常保護令審理流程,逐步探討通常保護令在實務上遇到的五大爭點,依序為(一)聲請形式上合法與否;(二)兩造間是否為家暴法上定義之「家庭成員」關係;(三)聲請人得否證明相對人有其主張之某行為,此攸關於通常保護令的舉證責任與法院採信的證據多半為何;(四)若能證明有此一行為存在,然該行為是否屬於「家庭暴力」,此涉及一般家

庭紛爭與家暴行為的界線,得由施暴程度態樣觀察;(五)若為家暴行為,核發保護令是否具「必要性」,法院於審理核發必要性時參酌的因素為何。最後針對我國實務運作情況提出個人建議,包括:對於舉證責任之歧異要求,宜訂定統一之標準;家庭暴力行為認定上,不應以「長期性、習慣性與連續性」為構成要件;明定「核發必要性」的審理參考要素;擴展處遇計畫令之核發數量與對象;加強家事法庭法官對於家庭暴力事件專業訓練,並推動家事法庭法官專業久任;刪除家暴事件不得調解、和解之規定;保護令之各款命令得分次發放;擴大社工人員、衛生醫療體系介入。

士林地院少年法庭的網路口碑排行榜

-

#1.宣明智兒又出事? 疑公司負責人亂扣薪「遭圍毆」 宣昶有出面 ...

內湖副分局長莊祐銓:「員警立即逮捕,全案依妨害自由、傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。」 ▽遭毆打的負責人妻子報警,看到先生多處擦挫傷。 於 www.nexttv.com.tw -

#2.王幼玲建請法務部對士林地檢署偵辦許姓被告之檢察官 ... - 監察院

王美玉、王幼玲另表示,士林地檢署檢察官將許姓被告起訴後移審士林地院,許多證據係在審理階段始由法院發動去函詢調閱,而這些都是認定犯罪事實的重要證據,檢察官應查而未 ... 於 www.cy.gov.tw -

#3.臺灣士林地方法院 - Wikiwand

士林地院 轄區之民事、刑事案件及非訟事件原屬臺灣臺北地方法院管轄,由於轄區 ... 民事庭; 刑事庭; 少年家事法庭; 行政訴訟庭; 士林普通庭; 士林簡易庭; 內湖簡易庭 ... 於 www.wikiwand.com -

#4.從青少年危機談志工如何輔導司法處遇少年士林地方法院吉 ...

22 毒品分1至4級 第一級毒品:海洛因、 嗎啡、 鴉片、 古柯鹼第二級毒品:安非他命、 MDMA(搖頭丸)、 大麻、 LSD(搖腳丸、一粒沙)、 速賜康第三級毒品:FM2、小 ... 於 slidesplayer.com -

#5.查詢服務 - 臺灣士林地方法院

電話:02-28312321; 地址:111035臺北市士林區士東路190號 地圖圖示. 內湖院區. 電話:02-27911521; 地址:114020臺北市內湖區民權東路6段91號 地圖圖示. 於 sld.judicial.gov.tw -

#6.認識本院-地址電話-內湖院區 - 臺灣士林地方法院

內湖院區 ; 非訟事件處理中心. 士股(2271)、林股(2267)、治股(2266)、理股(2266)、分案(2268) (喜股、福股、樂股設士東院區) ; 民事執行處. 新股(2500)、典股(2500)、雅股( ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#7.臺灣士林地方法院標案檢索

臺灣士林地方法院最新標案2022-04-12 臺灣士林地方法院111年度X光機行李檢查儀財物採購案金額$1266000、2021-12-22 臺灣士林地方法院110年度內湖民事辦公大樓耐震補強 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#8.士林地方法院家事法庭的推薦與評價,PTT - 探訪台灣國家公園 ...

小額訴訟事件、 簡易訴訟事件:.士林本院區- 士林地方法院- 司法院本院外觀. 少年及家事法庭辦公大樓. *. 地址: 臺北市 ... ... <看更多> ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#9.台灣法院庭期查詢

... 臺灣新北地方法院, 臺灣新北地方法院板橋簡易庭, 臺灣新北地方法院三重簡易庭, 臺灣士林地方法院, 臺灣士林地方法院內湖簡易庭, 臺灣士林地方法院士林簡易庭 ... 於 nike4859.github.io -

#10.臺灣士林地方法院少年法庭最新訴訟判決書

日期(民國) 法院 類型 案由 093.11.30 高等法院臺中分院 刑事 擄人勒贖等 094.01.25 高等法院臺中分院 刑事 擄人勒贖等 093.12.01 高等法院臺中分院 刑事 偽造文書等 於 taiwanopendata.com -

#11.士林少年法庭 - Brada

臺灣士林地方法院士東院區法警確診新冠肺炎說明新聞稿. 110-05-26. 臺灣士林地方法院因應疫情. 四、法庭配置表臺灣士林地方法院家事法庭、少年保護法庭、調解室使用 ... 於 www.bradagna.co -

#12.養6隻保育類鸚鵡羽毛揪出他有罪 - 世界新聞網

士林地 檢署偵結,依違反野生動物保育法予以緩起訴,並向公庫支付5萬元。 緩起訴書指出,呂男在2017年間,向網友購買六隻「黃頭亞馬遜鸚哥」私自養在 ... 於 www.worldjournal.com -

#13.青少年觸法行為,經少年法庭裁定審理會留下前科紀錄嗎?

發布日期:110-04-26 · 更新日期:110-04-26 · 發布單位:臺灣士林地方法院少年家事紀錄科. 於 sld.judicial.gov.tw -

#14.業務簡介-調查保護-保護處分課程表 - 臺灣士林地方法院

因應國內COVID-19疫情嚴峻,為避免群聚造成病毒擴散,欲到院之少年請與少年保護官保持聯繫,以取得最新報到及課程資訊。. 111年士林地院調保室舉辦各團體課程 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#15.法務行政一年.99年度 - 第 118 頁 - Google 圖書結果

智慧財產分署、士林地檢署、新竹地檢署、臺中地檢署及臺南地檢署試辦。(三)截至99年12月底止,偵辦智財案件,計起訴1,724件、 1,987人,緩起訴處分1,822件、1,894人, ... 於 books.google.com.tw -

#16.司法院、各級法院及所屬各法庭地址、電話號碼表 - 天秤座法律網

士林 地方法院民事執行處非訟中心士林地方法院檢察署, 臺北市士林區士東路190號, 士林 ... 中壢簡易庭家事法庭、少年法庭, 桃園縣中壢市中華路二段388號, 03-3795470. 於 www.justlaw.com.tw -

#17.台湾士林地方法院- 维基百科,自由的百科全书

士林地院 辖区之民事、刑事案件及非讼事件原属台湾台北地方法院管辖,由于辖区 ... 民事庭; 刑事庭; 少年家事法庭; 行政诉讼庭; 士林普通庭; 士林简易庭; 内湖简易庭 ... 於 zh.wikipedia.org -

#18.疑因苛扣工資遭員工圍毆網媒負責人昔涉栽毒案今惹欠薪風波

警訊時,雖然所有人都聲稱,因為氣不過主管苛扣薪資,才會一時失控動手打人。訊後全案仍依妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。 據了解,黃男外傳是四海幫 ... 於 beanfun.com -

#19.接到法庭開庭通知時,若少年在學,是否仍須出庭?可否由法定 ...

少年 為少年事件程序主體,不能僅由法定代理人代為出庭。 發布日期:110-04-26; 更新日期:110-04-26; 發布單位:臺灣士林地方法院少年家事紀錄科. 於 sld.judicial.gov.tw -

#20.陳同佳來台投案?有什麼法律爭議嗎? - Rti 中央廣播電臺

對陳同佳發出通緝的士林地檢署對此樂觀其成,一旦陳同佳在台現身,將會依照通緝犯程序處置,也依司法流程進行偵查、審判。但實際上在爭議聲中, ... 於 www.rti.org.tw -

#21.士林地院國民法官新制演練保全遭住戶砍頸斃命...判決與原審一樣

士林 地方法院為推動明年1月登場國民法官制度,使審、檢、辯三方熟悉國民法官制度,累積新制操作經驗,並讓民眾藉由參與模擬法庭,瞭解國民法官法內容 ... 於 www.ettoday.net -

#22.內湖簡易庭 - 臺灣士林地方法院

電話:02-28312321; 地址:111035臺北市士林區士東路190號 地圖圖示. 內湖院區. 電話:02-27911521; 地址:114020臺北市內湖區民權東路6段91號 地圖圖示. 於 sld.judicial.gov.tw -

#23.觀護少年報佳音父母動容:孩子長大了 - 蘋果日報

士林地院少年法庭 法官姜麗香表示,孩子在觀護中心學習後,潛移默化,氣質都改變了,讓她非常感動。一名劉姓少年的父親表示:「過去很自責自己沒教好 ... 於 tw.appledaily.com -

#24.本院院常見問答-少年事件與調查保護業務

電話:02-28312321; 地址:111035臺北市士林區士東路190號 地圖圖示. 內湖院區. 電話:02-27911521; 地址:114020臺北市內湖區民權東路6段91號 地圖圖示. 於 sld.judicial.gov.tw -

#25.認識本院-關於法官-法官名錄 - 臺灣士林地方法院

少年 庭. 姜麗香. 法官. 少年事件. 少年事件. 士林簡易庭. 黃雅君. 庭長. 民、刑事簡易案件及社會秩序維護法案件. 無. 士林簡易庭. 張明儀. 法官. 於 sld.judicial.gov.tw -

#26.業務簡介-少年園地-關於我們-少年法庭

臺灣雲林地方法院《少年法庭》 簡介 ... 結合社會各界力量,共同推動各項輔導及預防措施,本院少年法庭及調查保護室將與時俱進,以服務為導向,提供整體性解決少年非行 ... 於 uld.judicial.gov.tw -

#27.士林地院法警確診曾戒護通緝犯、高檢署官長居家辦公 - Tvbs新聞

國內新冠肺炎延燒,士林地方法院一名50多歲的法警,前(1)日突然感覺身體不舒服就醫檢查,原先快篩結果為陰性,但後續PCR核酸檢測為陽性,確診為新冠 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#28.法官事務分配要點 - 臺灣士林地方法院

臺灣士林地方法院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法官司法事務分配之代理次序應變 ... 士林地院少年事件分案規則pdf; 士林地院家事事件分案應行注意事項pdf; 士林地院家事 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#29.認識本院-地址電話-士東院區 - 臺灣士林地方法院

地址:臺北市士林區士東路190號. *總機電話:(02)2831-2321. *郵遞區號:111035. *少年及家事法庭辦公大樓各科室分機一覽表如下: ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#30.《生醫股》寶齡富錦接獲士林地檢署不起訴處分書

【時報-台北電】寶齡富錦(1760)於110年12月30日始配合檢調單位針對酒精類乾洗手品項進行搜索調查,並於111年5月19日正式接獲台灣士林地方檢察署檢察官 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#31.士林地檢署- 鏡週刊Mirror Media

士林地 檢署 · 濫倒廢土撈1.7億土方公會理事長500萬交保 · 王中平愛子買違法煙彈獲緩處分望子吸取教訓順便戒菸 · 【噁富商逼女3P 4】法庭上辯合意反控遭勒索狼富商傳訊求饒還 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#32.士林地檢署將於10/5 法拍44 台礦機及數量不等的以太幣及泰達幣

根據士林地檢署近日的法拍公告,可以看到少見的出現電腦產品,其中包含礦機44台、筆記型電腦1台、無線分享器5台、電腦螢幕1台,更誇張的是其中竟然還 ... 於 news.xfastest.com -

#33.大台北地區各地方法院、簡易庭、各行政法院轄區表

台北簡易庭台北市中正區、萬華區、大安區、中山區、松山區、信義區. 新店簡易庭台北市文山區、新北市新店區、坪林區、石碇區、烏來區、深坑區. 士林地. 方法院. 於 www.tba.org.tw -

#34.search:臺灣士林地方法院少年法庭相關網頁資料 - 資訊書籤

臺灣士林地方法院,是中華民國的三級法院之一,位於台灣台北市,屬於普通法院, ... 法院院本部:11154台北市士林區士東路190號; 士林地方法院士林簡易庭:台北市 . 於 www.iarticlesnet.com -

#35.吉靜如- 三采文化::作者專區

警察大學犯罪防治系畢,目前在士林地方法院擔任少年調查保護官,同時身兼國高中小青少年法律常識講師、校外反毒宣導團講師、國中小教師輔導管教法律講師等,大家都稱她 ... 於 www.suncolor.com.tw -

#36.請問到士林地檢署怎麼去 - 旅遊住宿網站

請問到士林地檢署怎麼去依照大大的問題,提供以下資訊!從板橋火車站或台北車站到士林地院,均可以搭乘捷運轉搭公車到達!1.從捷運板橋站搭乘捷運板 ... 於 travel321.pixnet.net -

#37.台灣士林地方法院民事庭 - Anminail

板橋院區(少年法庭、家事法庭、板橋簡易庭、調查保護室) 聯絡地址:220223新北市板橋區民生路1段30巷1號劣法官出庭受審士院大陣仗「護駕」. 前士林地 ... 於 anminail.it -

#38.[新聞] 宣明智兒再出事!傳苛扣薪資10員工痛打主管

警方陸續將10名員工帶回,全案依照妨害自由、傷害等罪移送士林地檢署。不過,宣昶有稍早否認生技公司出問題,並強調發生地點是在「毅傳媒」的辦公室, ... 於 www.ptt.cc -

#39.臺灣士林地方法院104年度重訴字第7號刑事判決 - 维基文库

參以,本件經本院送中央警察大學犯罪防治學系乙○○○○鑑定,經鑑定人對被告進行心理測驗,並就測驗結果綜合分析認:被告目前之現實感表面上觀察並無問題,不過其測驗反應 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#40.22歲孫安佐變超壯!大秀「驚人粗壯手臂」 近照曝嚇死人 - MSN

... 服刑238日後遣返台灣,士林地檢署依非法製造手槍未遂等罪起訴,士林地院日前認定他在網路上購買零件組裝槍械是未遂行為,美國法律沒有處罰規定, ... 於 www.msn.com -

#41.少年事件與調查保護業務-少年觸犯告訴乃論案件雖未經告訴或 ...

少年觸犯告訴乃論案件雖未經告訴或告訴撤回或告訴期間逾期,何以少年法庭仍需處理? · 發布日期:110-04-26 · 更新日期:110-04-26 · 發布單位:臺灣士林地方法院少年家事紀錄科. 於 sld.judicial.gov.tw -

#42.「士林地方法院」找工作職缺-2022年6月|104人力銀行

2022年6月6日-3814 個工作機會|【日夜班】士林區/安管員【穴吹公寓大廈管理維護股份有限公司】、酸辣粉士林店正職廚房38000【傷心酸辣粉_晨洸小吃店】、【專案地區: ... 於 www.104.com.tw -

#43.北市生技公司發生內部糾紛負責人遭員工拘禁 - 芋生活

警方在8 日清晨陸續掌握涉案人身分,循線逮捕到案。警詢後依妨害自由、傷害等罪嫌把孫姓男子等10 人移送士林地檢署偵辦。 於 living.taronews.tw -

#44.業務簡介-調查保護-案件流程 - 臺灣士林地方法院

少年是有罪 保護處分就是... 法官裁定諭知:一、訓誡;二 刑事處分就是... ※少年法庭「應」移送檢察官處理 少年前科紀錄之塗銷及保護:1.不付審理案件,. 於 sld.judicial.gov.tw -

#45.士林地院- 姜麗香- 法官個人頁 - 司法陽光網

士林地院 - 姜麗香法官. ... 姜麗香. 臺灣士林地方法院法官. 專業證書. 2010-07-14 辦理少年事件法官證明書(有效期間為4年) ... 於 sunshine.jrf.org.tw -

#46.業務簡介-少年-少年紀錄科 - 臺灣士林地方法院

如經法官當庭諭知少年責付於法定代理人,請家長於開庭後至本院1樓法警室辦理責付程序,毋庸繳交任何費用。 2、如要詢問少年事件係由法院何股承辦,應如何詢問? 答:少年 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#47.臺灣士林地方法院 - 司法院

自110年11月1日起,士東及內湖院區分機號碼升級為4碼;士東院區於原分機號碼前加1、內湖院區於原分機號碼前加2。 本院最新防疫措施. 臺灣士林地方法院因應疫情警戒持續維持 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#48.108年法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)

... 我國目前設有台北、士林、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、 ... 少年及家事法院則是少年保護事件及少年刑事案件的第一審法院(於未設少年及家事 ... 於 books.google.com.tw -

#49.臺灣士林地方法院簡易庭【臺北市】【臺灣士林地 ... - EFGNC

臺北板橋士林地院暨簡易庭聯絡地址電話/ 刊登報紙廣告法院公告… ... 臺灣士林地方法院少年法庭觀護人室志工服務項目,鹽埔鄉,抗告::: 院本部330060 桃園市桃園區正光 ... 於 www.haifasy.me -

#50.士林地院邀張裕煌主任觀護人談少事法 - 司法院

為因應業務之調整,士林地院日前舉辦有關少年刑事案件緩刑、假釋執行交流研討會,邀請士林地檢署張裕煌主任觀護人針對現行業務作詳盡報告,由士院少年法庭陳文通庭長 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#51.臺北市立信義國民中學- --家長專區公告

【家長心靈加油站】本校邀請士林地院吉靜如少年調查官蒞校與家長分享教養策略,歡迎家長蒞臨!!! · 臺北監獄女監科員、板橋及台北地院少年法庭觀護人 · 士 ... 於 www.syijh.tp.edu.tw -

#52.臺灣士林地方法院少年法庭 - Irual

110-06-02 公告臺灣士林地方法院110年度暑假期間大專院校法律系、所工讀生遴選,取消辦理。 110-05-26 臺灣士林地方法院110年儲備資訊室約聘資訊管理師職務代理人甄試 ... 於 www.irual.me -

#53.函釋新訊-有關少年法院(庭)將少年暫收容於少年觀護所時

有關少年法院(庭)將少年暫收容於少年觀護所時,候送期間注意事項 ... 正本:臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#54.疑因苛扣工資遭員工圍毆網媒負責人昔涉栽毒案今惹欠薪風波

警訊時,雖然所有人都聲稱,因為氣不過主管苛扣薪資,才會一時失控動手打人。訊後全案仍依妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。 據了解,黃男外傳是 ... 於 cnews.com.tw -

#55.前法官遭起訴貪汙判無罪士林地院:檢方認定空泛浮濫 - 聯合報

士林 地方法院民事庭前法官陳梅欽,遭控涉嫌不實申報加班費,被檢舉受律師招待買春、收受賄賂,還有1千5百萬餘元財產來源不明,遭士林地檢署依貪汙治罪 ... 於 udn.com -

#56.注意事項 - 協助維護治安查詢

查捕逃犯網路公告查詢. 查捕逃犯. *姓名. *身分證號/其他證號. *驗證碼. 送出查詢 清除重填. 查詢結果. 累積上網查詢人數: 人。 姓名:. 身分證號/其他證號:. 於 iweb2.npa.gov.tw -

#57.疑因苛扣工資遭員工圍毆網媒負責人昔涉栽毒案今惹欠薪風波

訊後全案仍依妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。 據了解,黃男外傳是四海幫份子,去年4月原毅傳媒巫姓負責人因毒郵包事件遭調查局約談後,檢調 ... 於 news.sina.com.tw -

#58.股別分配表 - 司法院

臺灣士林地方法院民事庭. 民事庭, 電話號碼(02)2791-1521. 家事庭, 電話號碼(02)2831-2321 ... 臺灣士林地方法院少年庭. 少年庭, 電話號碼(02)2791-1521 ... 於 csdi.judicial.gov.tw -

#59.士林法院郵局 - 中華郵政全球資訊網

局號 000206-3; 局名 士林法院郵局(臺北106支); 郵務局號 100106; 成立日期 民國73年10月22日; 電話 郵務: (02)2836-6049 儲匯:(02)2836-6049 ... 於 www.post.gov.tw -

#60.北市學生諮輔中心參訪士院少年法庭 - 司法院

最後由士林地院姜麗香法官針對少年司法實務進行專題演講及案例分享,使教師瞭解少年司法的精神與運作模式,以建立教育與司法體系間的合作溝通管道,共同輔導少年,發揮最大 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#61.士林地院國民法官模擬判決相較真實版多半年

士林 地方法院舉辦國民法官模擬法庭演練,6名國民法官、3名職業法官9人,經過3日的審理,傳喚當時案件的精神鑑定醫師作證,10日下午3點作出判決, ... 於 www.chinatimes.com -

#62.士林簡易庭

如該案件未經當事人(檢察官、被告)提起上訴,本庭書記官會儘速整卷發函送至士林地檢署執行,請當事人靜候士林地檢署執行科通知接受執行。 *社會秩序維護法案件:. 本庭 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#63.生技公司負責人遭員工拘禁 - 更生日報

警方在8日清晨陸續掌握涉案人身分,循線逮捕到案。 警詢後依妨害自由、傷害等罪嫌把孫姓男子等10人移送士林地檢署偵辦。 於 www.ksnews.com.tw -

#64.認識本院-位置交通 - 臺灣士林地方法院

士東院區. 地址:臺北市士林區士東路190號. *第一辦公大樓. *少年及家事法庭辦公大樓. 【交通資訊】(近大葉高島屋與天母棒球場). >搭乘公車 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#65.業務簡介-調查保護-組織與架構 - 臺灣士林地方法院

一、組織圖. <調查保護室組織圖> 少年及家事法庭庭長– 少年或. 二、人員編制及工作內容. 職稱. 編制. 工作內容. 主任調查保護官. 1人. 掌理調查保護室業務並兼部分審前 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#66.「中和」誤載「淡水」害男子被通緝士林地檢署要國賠3萬元

士林地 檢署執行科科長與書記官,2017年執行徐男的傷害案件時,誤把傳喚書的地址由新北市「中和」區寫成「淡水」,讓郵差與警方遍尋不找,雙雙回覆「查 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.鄭家純「色卡」洩陳沂電話號碼!違反個資法遭起訴本人無奈 ...

一連串事件爆發後,雙方互告對方違反《個資法》,不過去年底士林地檢署調查後,認為鄭家純並未因手機號碼被公布而受到損害,將陳沂不起訴處分;目前 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#68.[新聞] 狠殺女童士林地院裁定羈押龔重安 - 梁丸懶人包

[2]2015-05-29 [新聞] 狠殺女童士林地院裁定羈押龔重安 台北市北投區文化國小29日下午發生8歲女學生在校內遭翻牆 ... 山口縣的少年法庭決議將全案移交山口地檢署審理。 於 twoplay.pixnet.net -

#69.台北士林地方法院家事法庭 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台北士林地方法院家事法庭】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 台灣士林地方法院少年法庭觀護人室. 志工服務項目: 協助個案輔導。 於 www.yamab2b.com -

#70.疫變運毒路1/汽車美容開法院正門口一個「柴油桶」成破毒關鍵

離譜的是,還有毒販在太歲頭上動土,竟把法院門口的店面,當成毒品倉庫!位於台北市的台灣士林地方法院(士林地院)和台灣士林地檢署(士林地檢)比鄰而居 ... 於 www.ctwant.com -

#71.士林地方法院 - kycz

士林地院 轄區之民、刑事案件及非訟事件原屬臺北地方法院管轄,由於轄區人口漸增,1984年8月1日, ... 台灣士林地方法院少年法庭觀護人室志工服務項目: 協助個案輔導。 於 www.vanessares.me -

#72.北市生技公司發生內部糾紛負責人遭員工拘禁| 中央社 - Newtalk

警方在8日清晨陸續掌握涉案人身分,循線逮捕到案。警詢後依妨害自由、傷害等罪嫌把孫姓男子等10人移送士林地檢署偵辦。(編輯:李錫璋)1110610 ... 於 newtalk.tw -

#73.檢討非行少年處遇服務之困境與修法展望 - 立法院

兒少權益一向是少年司法工作者所關心的,庭長提及他擔任士林地方. 法院庭長時曾經遭遇到的事情, ... 家事法庭的法官合作,這種合作本來就已經存在,但是兒童及少年權. 於 www.ly.gov.tw -

#74.司法院院長你該褒獎恐龍法官盧昱成,士林地方法院(進股 ...

... 位恐龍法官該判死刑這個親權裁定是來自高雄少年及家事法院(厚股)法官盧昱成法官 ... 另外我因動保法士林地院法官(進股)法官用我之前詐欺前科及傷害前科之我的 ... 於 tnews.cc -

#75.便民服務-聯合服務中心 - 臺灣士林地方法院

輔導民眾辦理法庭報到、遞狀或聲請定期、展延期日或閱卷事宜。 ... 本院三個院區單一櫃檯並收受本院轄區受理之民事、刑事、少年家事、行政、簡易事件等司法書狀。 於 sld.judicial.gov.tw -

#76.110年國民法官模擬法庭前進校園活動種子教師培訓營(第一期)

110年國民法官模擬法庭前進校園活動種子教師培訓營(第一期) ... 講座:王子榮法官(雲林地院) ... 一、研習地點:法官學院3樓301電腦教室(台北市士林區福國路103號). 於 ctl.ntou.edu.tw -

#77.少年法庭法官沈重呼籲:請衛福部拉司法少年一把! | 信傳媒

讀者投書─本文作者姜麗香是士林地院少年法庭法官). 106年3月22日,我特別重回A機構,不是為了我們士林的那個孩子(已於3月中旬4年期滿結案,但又 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#78.中國文化大學

抵達捷運士林站. 即將進站 ... 2022《金牌主播》完美落幕新聞系林語菈及黃禹皓分獲亞、季軍 ... 大專院校體育總會會長交接新任會長王淑音校長:承先啟後、往前邁進. 於 www.pccu.edu.tw -

#79.《財訊》536期-電動車甜蜜爆發: 搶進特斯拉投資盛世 發現10倍飆速小巨人

... 地院法官、台北地檢署檢察官桃園地檢察署企業犯罪、經濟犯罪專組主任檢察官; ... 官雲林、台中、南投地檢署檢察官新竹地院助理法官台北地院法官、士林地檢署檢察官 ... 於 books.google.com.tw -

#80.本院組織 - 臺灣士林地方法院

審判部門:. 設有民事庭、刑事庭、行政訴訟庭、少年家事法庭、各種專業法庭、及普通庭、簡易庭,各庭分置庭長及法官若干人。 於 sld.judicial.gov.tw -

#81.如何搭捷運轉乘到達士林地方法院 - dlxpxv7的部落格- 痞客邦

616路公車路線圖:http://yoyonet.biz/egoing/bus/beichi/lanin/616.htm 若是從捷運芝山站搭小黃的話,到士林地院約為85~90元左右! 以上資訊提供 ... 於 dlxpxv7.pixnet.net -

#82.臺灣士林地方檢察署

公告發還本署96年度保管字第3183號違反銀行法等案內扣押物,詳如公告招領清冊 111-06-09 · 士檢社會勞動業務教育訓練暨榮觀分區研習「以刑事司法為鑑~強化危機處理能力」 ... 於 www.slc.moj.gov.tw -

#83.少年事件、成年刑事案件如何區分? - 臺灣士林地方法院

少年事件與成年刑事案件以年齡區分,少年事件為12歲以上未滿18歲青少年觸犯刑罰法律之行為,依少年事件處理法規定移送少年法庭處理。18歲以上觸法行為依規定由檢察官 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#84.司法官學院60期僅19位新血選當法官

司法院今年第7次人事審議委員會,昨天通過一審法院人事。本年度司法官學院60期結業的 ... 調派士林地院法官黃雅君、黃怡瑜等2人為同院法官兼庭長。 於 today.line.me -

#85.靠北書記官205 士林地院的民事庭 - Facebook

途中就像文內所寫我每日觀察法院的相關案號但直到3個多月接近半年了我還是沒有看到相關案號的判決文。 所以致電到地院,卻又說是地檢署的問題,才又轉撥過去,得到 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#86.士林地院少年法庭附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

使用Trip.com 查看士林地院少年法庭附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分,搜尋士林地院少年法庭附近便宜飯店。在Trip.com 訂房台北住宿飯店,獲取精選折扣優惠! 於 tc.trip.com -

#87.寶齡富錦:接獲士林地檢署檢察官不起訴處分書 - MoneyDJ理財網

寶齡富錦:接獲士林地檢署檢察官不起訴處分書 · 1.事實發生日:111/05/19 · 2.發生緣由:本公司於110年12月30日始配合檢調單位針對酒精類乾洗手品項進行搜索 ... 於 www.moneydj.com -

#88.疫情燒進法院!士林地院書記官確診5同仁快篩陰性居隔中

士林地院 表示,辦公室其他同仁皆已自行篩檢,結果都是陰性,但仍持續遵照防疫指引,進行自我健康檢測。 士林地方法院表示,確診的是家事法庭書記官,10日 ... 於 www.setn.com -

#89.中型巴士買賣

駕照考驗及覆驗規費費額表.2017 · 「蝶戀花」旅行社遊覽車國道翻覆,造成33死慘劇,外界傳言實際負責人周比蒼壓榨旗下司機及領隊,士林地檢署為了解實際狀況,預計 ... 於 qiy.rutrut.eu -

#90.少年事件與調查保護業務-「保護管束」如何執行,期間多長?

發布日期:110-04-26 · 更新日期:110-04-26 · 發布單位:臺灣士林地方法院少年家事紀錄科. 於 sld.judicial.gov.tw -

#91.不滿稚子受腦傷母公布保母家人個資獲判無罪| 社會 - 中央社

士院認為保母家人的隱私、名譽未受嚴重侵害,難以認定陳女有犯罪故意, ... 士林地檢署就商女提告部分,處分陳女不起訴,但就商女丈夫、商女女兒部分 ... 於 www.cna.com.tw -

#92.士林地檢署|上報Up Media

士林地 檢署|上報Up Media ; 【填公假詐薪資】中研院前所長偷吃小23歲女助理7次爽出遊兩人認罪獲緩起訴 · 上報快訊/黃昭妍. 2022年03月28日17:41 ; 陸企涉來台違法挖角人才 ... 於 www.upmedia.mg -

#93.士林地檢署法警

士林地 檢署法警室. 電話:02-2833-1911. #1003 #1004. 傳真:02-2835-3512; Email:[email protected]. © 臺灣士林地方檢察署. 於 www.police.idv.tw -

#94.少年調查保護官吉靜如:做讓孩子願意和你談話的父母 - 親子天下

吉靜如,人稱吉官,擔任士林地方法院少年調查保護官,相當於檢察官的角色,主要處理18歲以下的兒少案件,她習慣稱呼這些少年犯是她的「學生」。 於 www.parenting.com.tw -

#95.臺灣士林地方法院民事庭防疫措施@ 律師免費撰狀 - 隨意窩

立法院司法及法制委員會今日就因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,以「視訊連線」方式參訪司法院防疫執行情形,會中劉委員世芳表示,法官與庭務人員在開庭時也要 ... 於 blog.xuite.net -

#96.嚴格證明與刑事證據 - Google 圖書結果

若以士林地檢署實施前後的數字來比較,可以發現:實施與否和案件起訴(指簡判+公訴)、不起訴比率並無直接關連。例如,1999 年上半年起訴(通常+簡判)案件比率共占全部終結 ... 於 books.google.com.tw -

#97.獨家》為何少出40萬反能買到法拍屋?一探士林地院「最高價淪 ...

士林 地方法院管轄執行的法拍屋近日爆發投標爭議!有位民眾COCO(化名)受人之託標購法拍屋,自認投標程序完全合法,標購金額1500萬元也是當天最高標, ... 於 www.storm.mg -

#98.法律諮詢地點及時段

3, 1, 士林分會, 財團法人法律扶助基金會士林分會, 一般法諮, 台北市士林區文林路338 ... 家事/少年法庭, 一般法諮, 新北市板橋區民生路1段30巷1號, 不定時;一週2次 ... 於 webs.must.edu.tw -

#99.業務簡介-家事-111年度義務辯護律師報酬表 - 臺灣士林地方法院

檔案下載. 義辯報酬表111年1月份- 複製- 複製doc. 發布日期:111-02-17; 更新日期:111-02-17; 發布單位:臺灣士林地方法院少年家事紀錄科. 認識本院. 於 sld.judicial.gov.tw -

#100.97年少年法院(庭)觀護業務研討會097K26001

110年國民法官模擬法庭前進校園活動種子教師培訓營(第一期). 研習期間:110年1月29日110B49001 ... 講座:王子榮法官(雲林地院). 【10:40-12:10】. 於 www.penghu.gov.tw